Содержание

- 2. «Отец ботаники» Теофраст (Феофраст) - автор более 200 трудов по естествознанию (физике, минералогии, физиологии и др.).

- 3. Современная БОТАНИКА – это комплекс дисциплин, изучающих жизнь растений во всех ее проявлениях (от субклеточных единиц

- 4. Система живой природы Надцарство Прокариоты (Procaryota) – объединяет организмы, не имеющие оформленного клеточного ядра. Царство Архебактерии

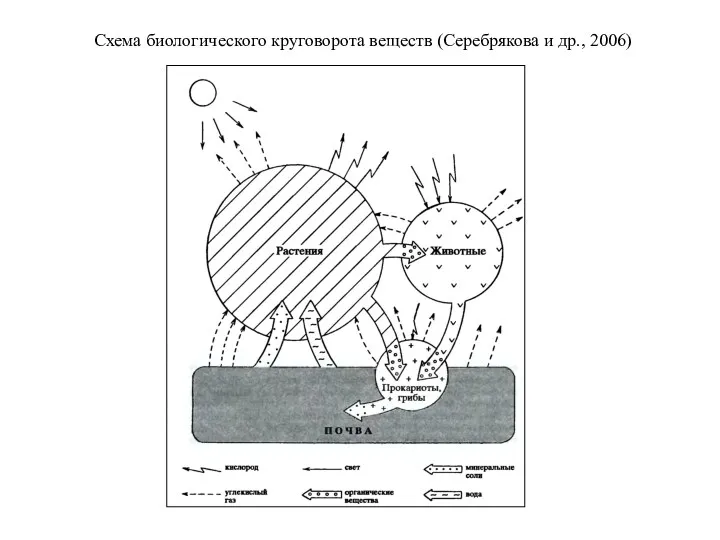

- 5. Схема биологического круговорота веществ (Серебрякова и др., 2006)

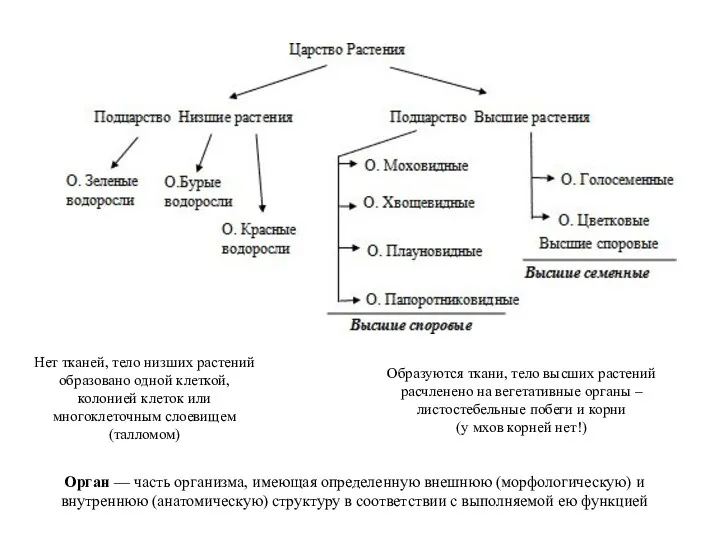

- 6. Нет тканей, тело низших растений образовано одной клеткой, колонией клеток или многоклеточным слоевищем (талломом) Образуются ткани,

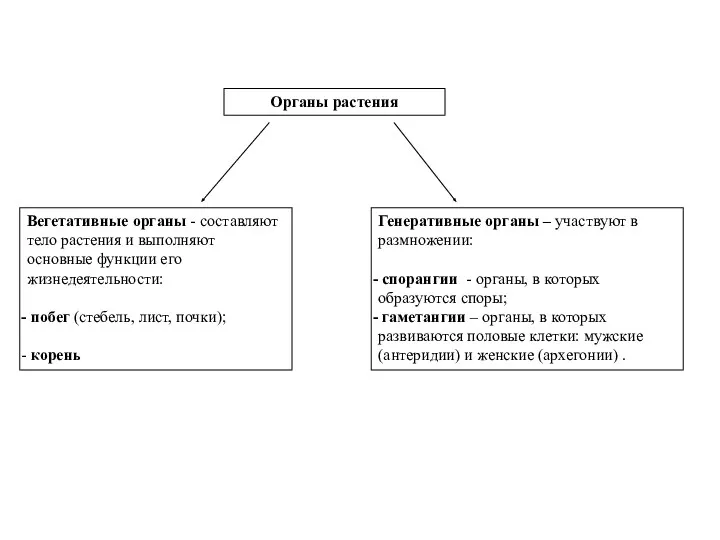

- 7. Органы растения Вегетативные органы - составляют тело растения и выполняют основные функции его жизнедеятельности: побег (стебель,

- 8. Корень – основной вегетативный орган высших сосудистых растений. Выполняет функции: поглощения воды и минеральных веществ из

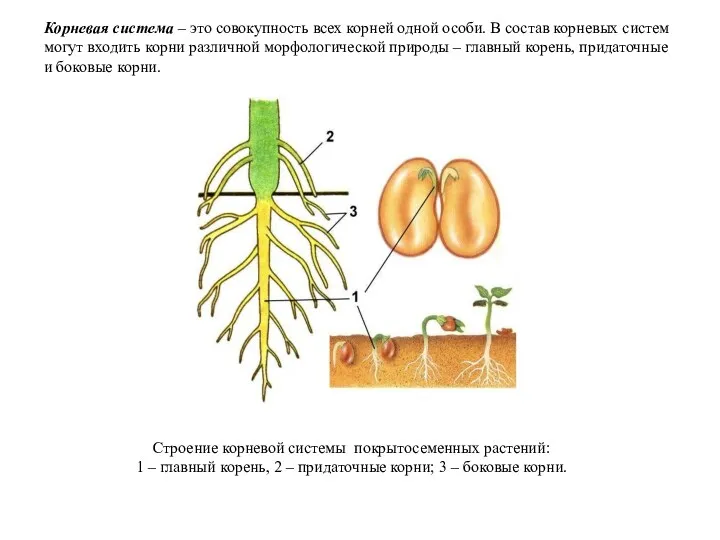

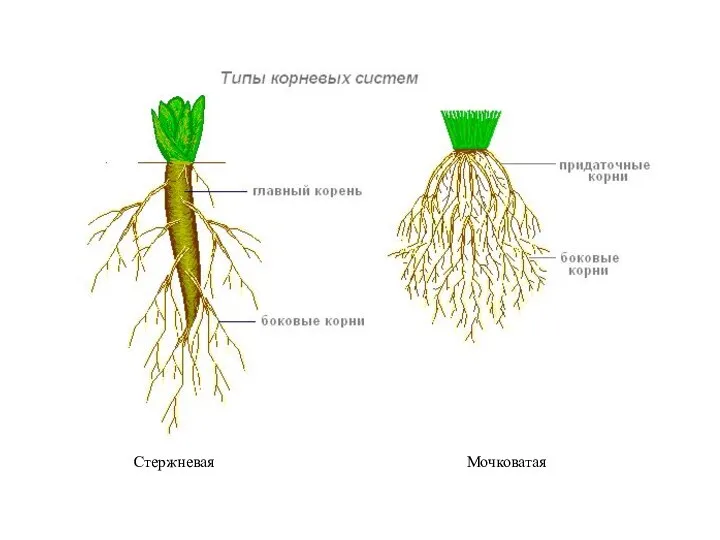

- 9. Строение корневой системы покрытосеменных растений: 1 – главный корень, 2 – придаточные корни; 3 – боковые

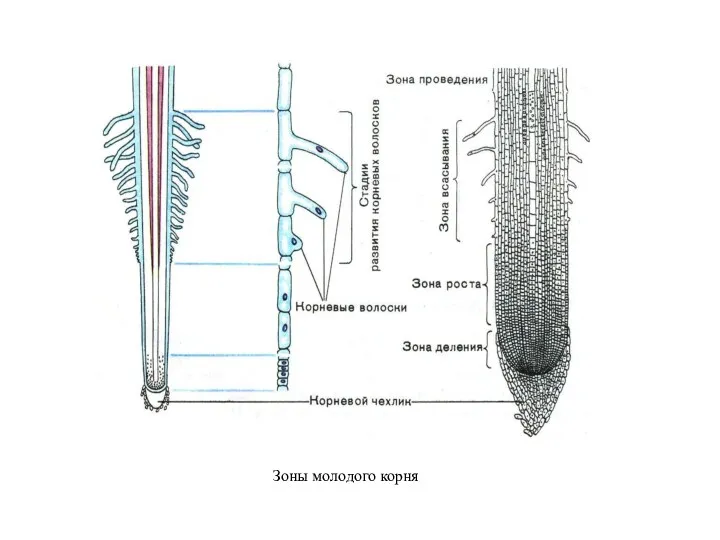

- 10. Зоны молодого корня

- 11. Стержневая Мочковатая

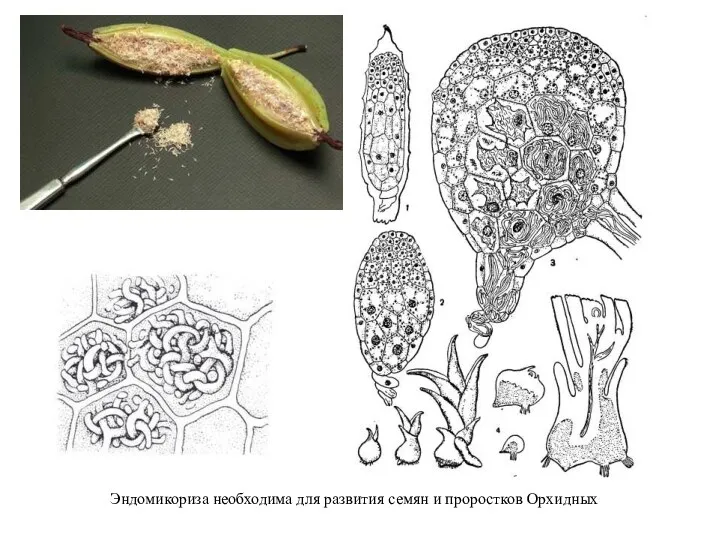

- 13. Эндомикориза необходима для развития семян и проростков Орхидных

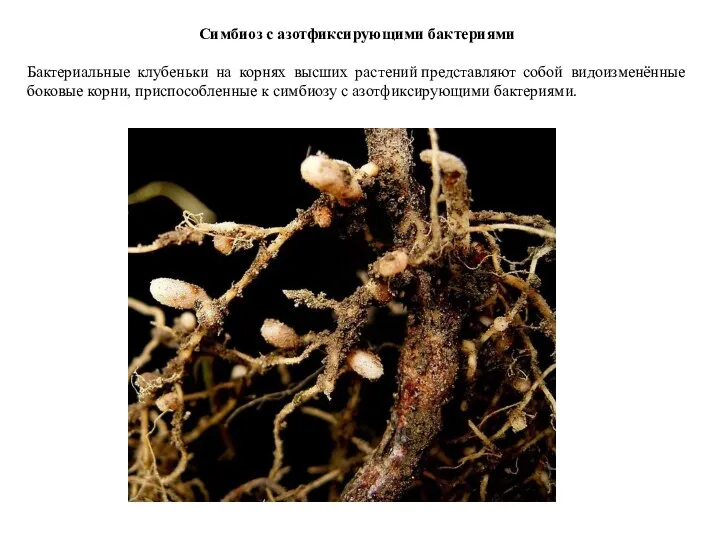

- 14. Симбиоз с азотфиксирующими бактериями Бактериальные клубеньки на корнях высших растений представляют собой видоизменённые боковые корни, приспособленные

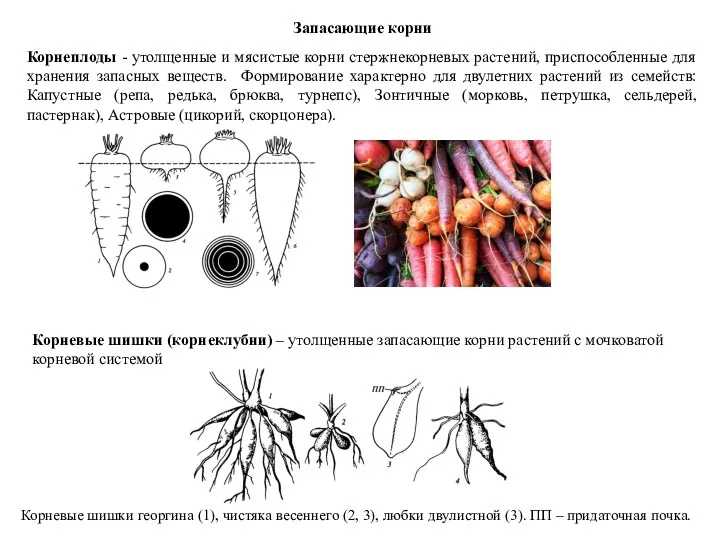

- 15. Запасающие корни Корнеплоды - утолщенные и мясистые корни стержнекорневых растений, приспособленные для хранения запасных веществ. Формирование

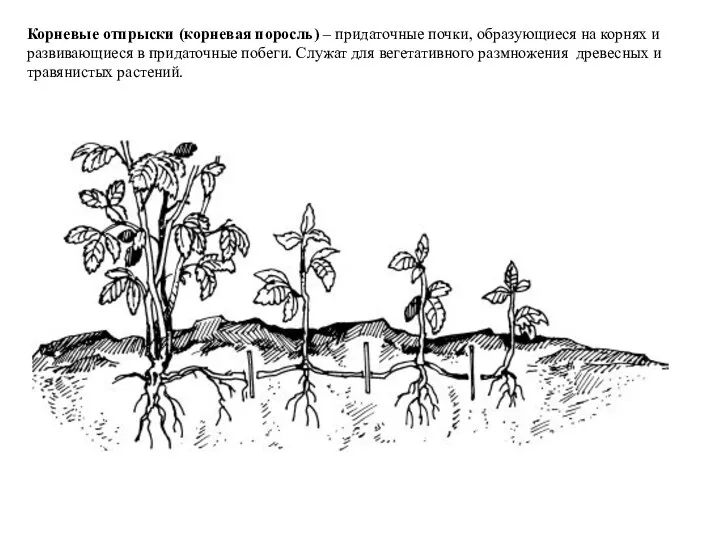

- 16. Корневые отпрыски (корневая поросль) – придаточные почки, образующиеся на корнях и развивающиеся в придаточные побеги. Служат

- 17. Побег – это основной орган высших растений, выполняющий функцию воздушного питания. Состоит из оси (стебля) с

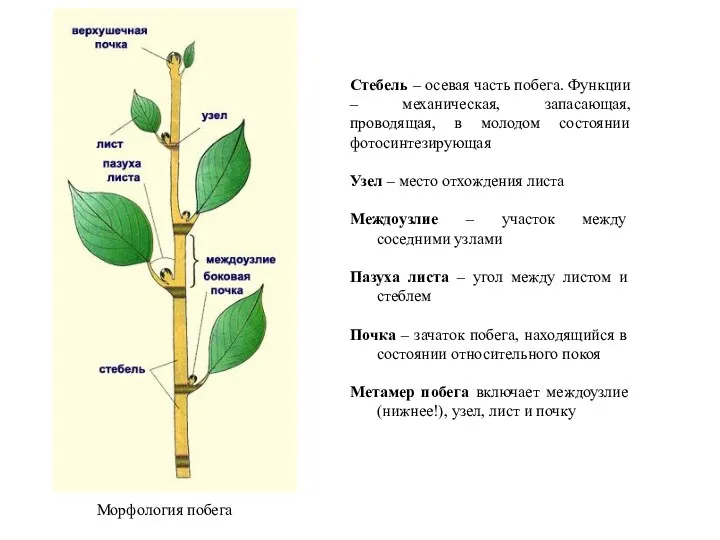

- 18. Морфология побега Стебель – осевая часть побега. Функции – механическая, запасающая, проводящая, в молодом состоянии фотосинтезирующая

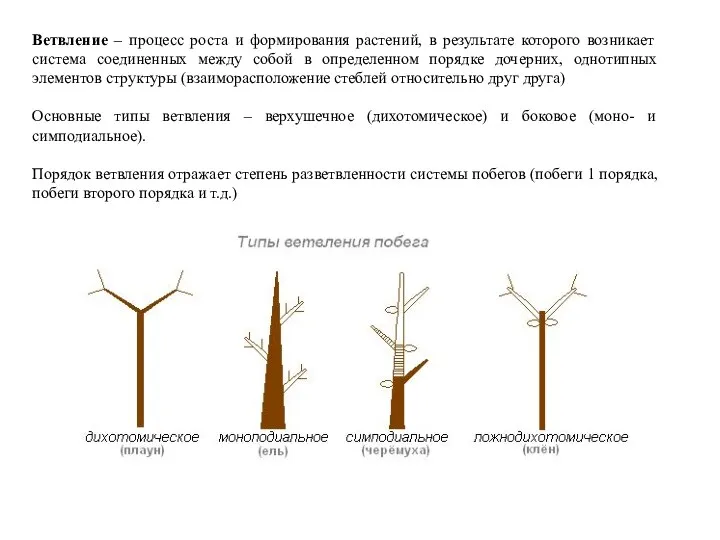

- 19. Ветвление – процесс роста и формирования растений, в результате которого возникает система соединенных между собой в

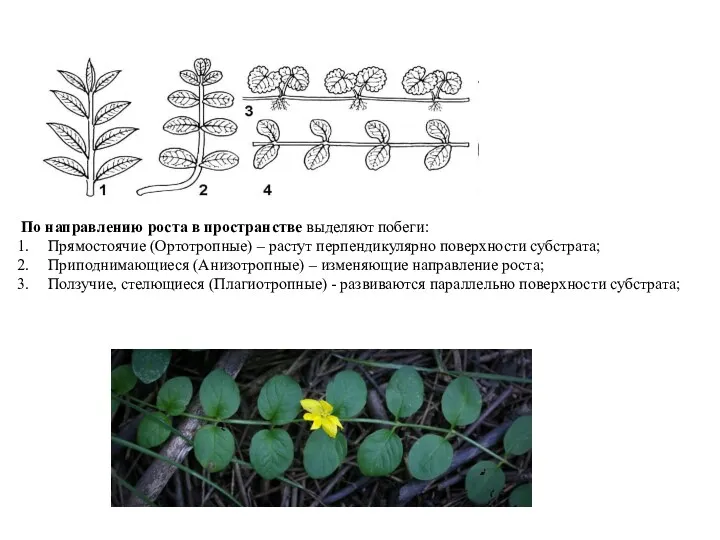

- 20. По направлению роста в пространстве выделяют побеги: Прямостоячие (Ортотропные) – растут перпендикулярно поверхности субстрата; Приподнимающиеся (Анизотропные)

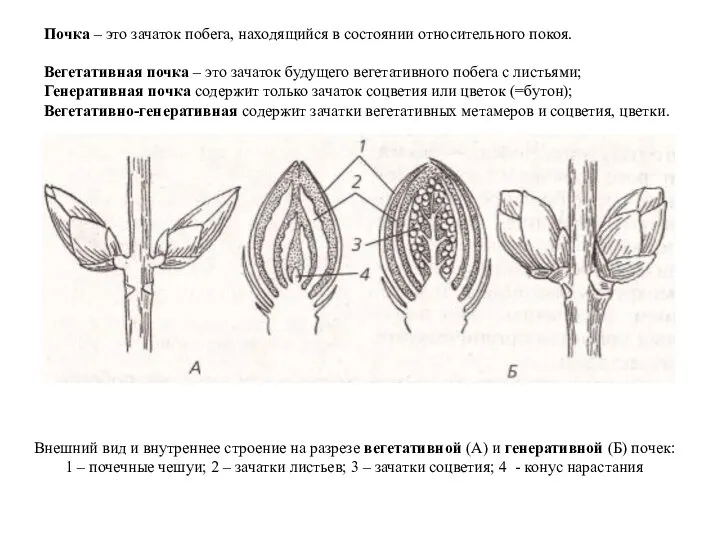

- 21. Внешний вид и внутреннее строение на разрезе вегетативной (А) и генеративной (Б) почек: 1 – почечные

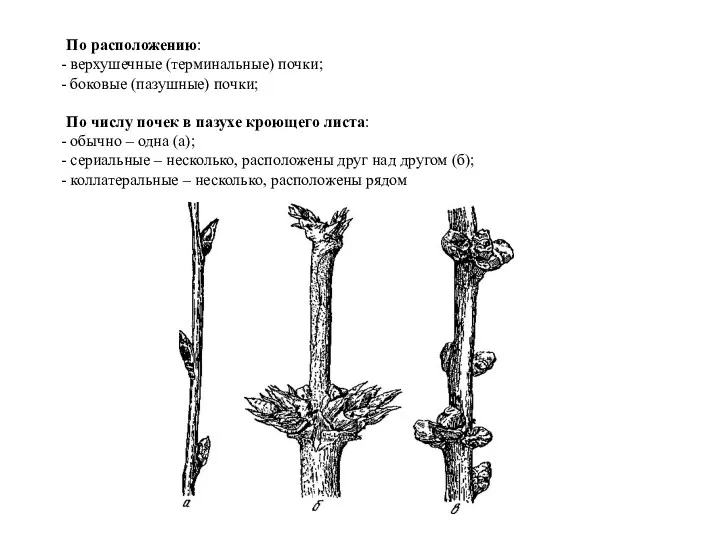

- 22. По расположению: верхушечные (терминальные) почки; боковые (пазушные) почки; По числу почек в пазухе кроющего листа: обычно

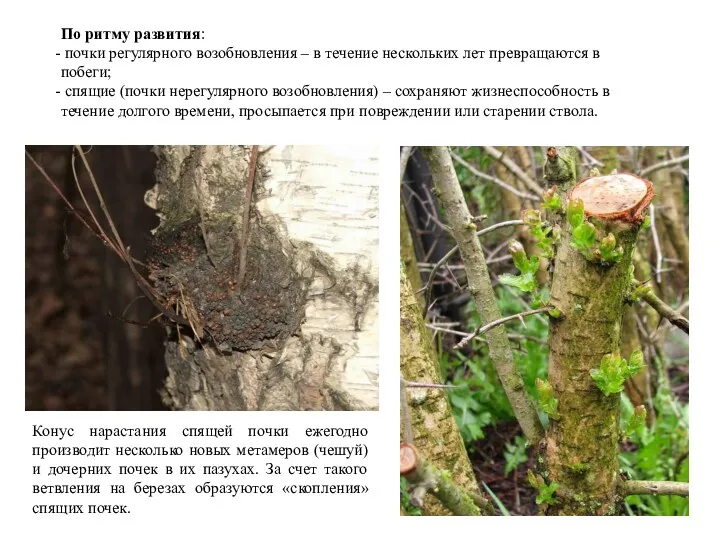

- 23. По ритму развития: почки регулярного возобновления – в течение нескольких лет превращаются в побеги; спящие (почки

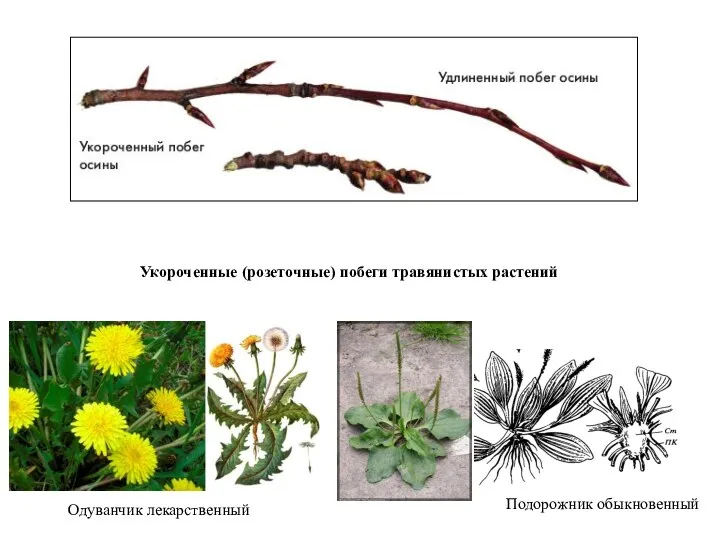

- 24. Укороченные (розеточные) побеги травянистых растений Одуванчик лекарственный Подорожник обыкновенный

- 25. Удлиненные (ростовые) и укороченные побеги древесных растений 1, 2 – бук (удлиненный и укороченный побеги); 3,

- 26. Видоизменения побега Наиболее обычный случай относительно неглубокой специализации ствол и сучья деревьев и кустарников. Это основные

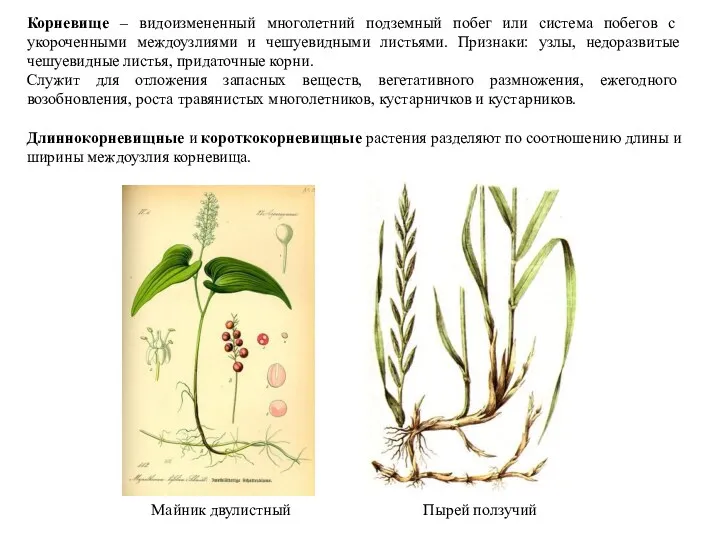

- 27. Корневище – видоизмененный многолетний подземный побег или система побегов с укороченными междоузлиями и чешуевидными листьями. Признаки:

- 28. Столоны – недолговечные тонкие корневища. Служат преимущественно для вегетативного размножения. Земляника Живучка ползучая

- 29. Луковица – подземный или надземный побег с укороченным стеблем-донцем и чешуевидными сочными основаниями листьев (запасают воду

- 30. Кочан капусты – гигантская почка, окруженная многочисленными мясистыми листьями, почти лишенными хлоропластов, мясисты, накапливают много воды

- 31. Стеблевые суккуленты. Стебель выполняет и фотосинтезирующую и запасающую функцию.

- 32. Усы и колючки Виноград Боярышник

- 33. Лист – вегетативный, уплощенный, боковой орган побега, характеризующийся ограниченным ростом и двусторонней симметрией. Основные функции: 1.

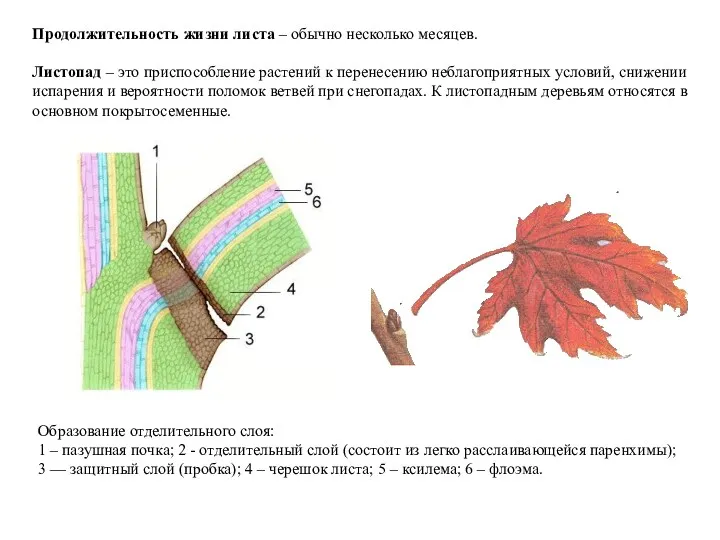

- 34. Продолжительность жизни листа – обычно несколько месяцев. Листопад – это приспособление растений к перенесению неблагоприятных условий,

- 35. Вечнозеленость в сезонном климате позволяет растению в любой момент возобновить фотосинтез, не затрачивая времени и ресурсов

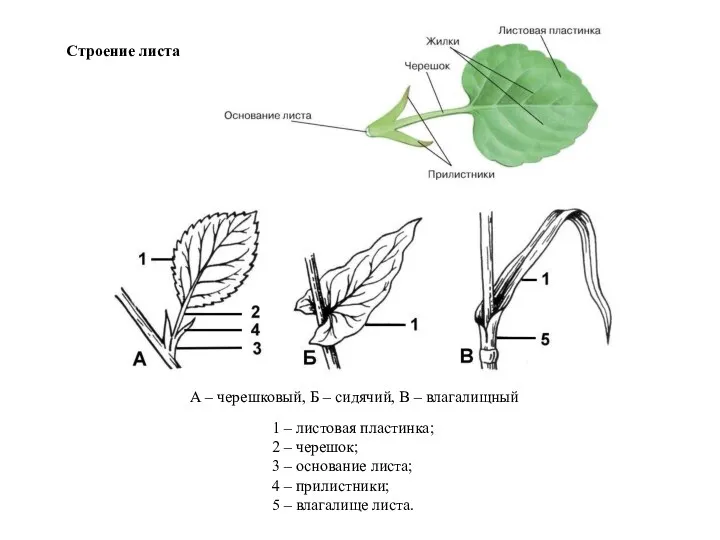

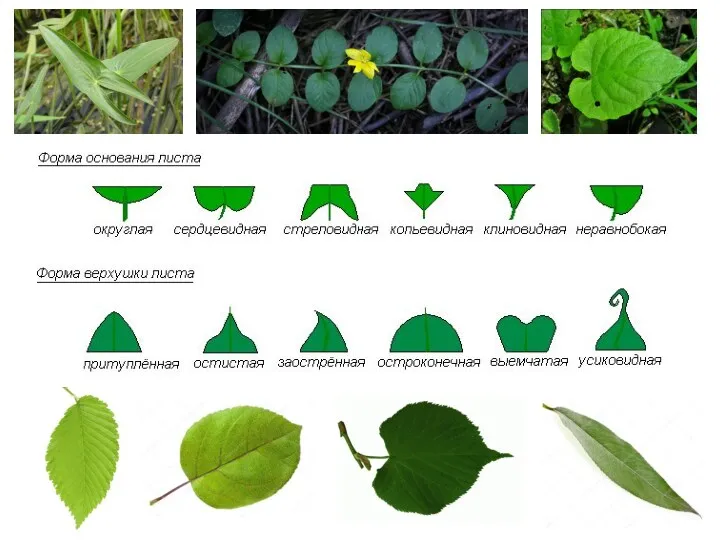

- 36. Строение листа А – черешковый, Б – сидячий, В – влагалищный 1 – листовая пластинка; 2

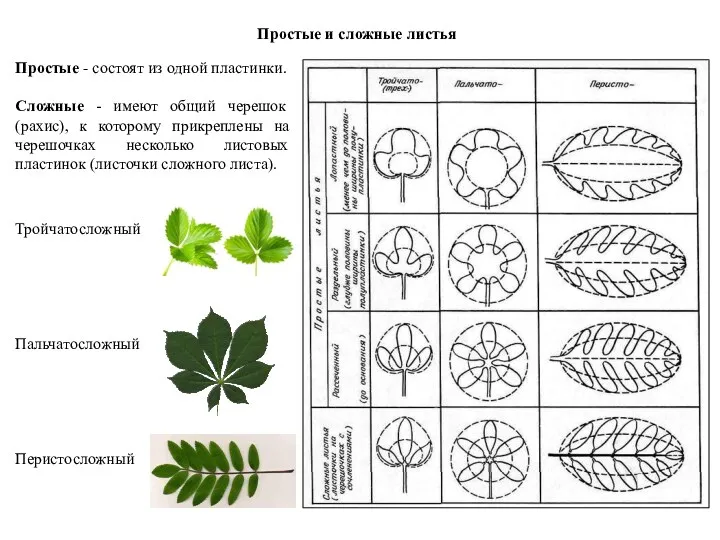

- 37. Простые и сложные листья Простые - состоят из одной пластинки. Сложные - имеют общий черешок (рахис),

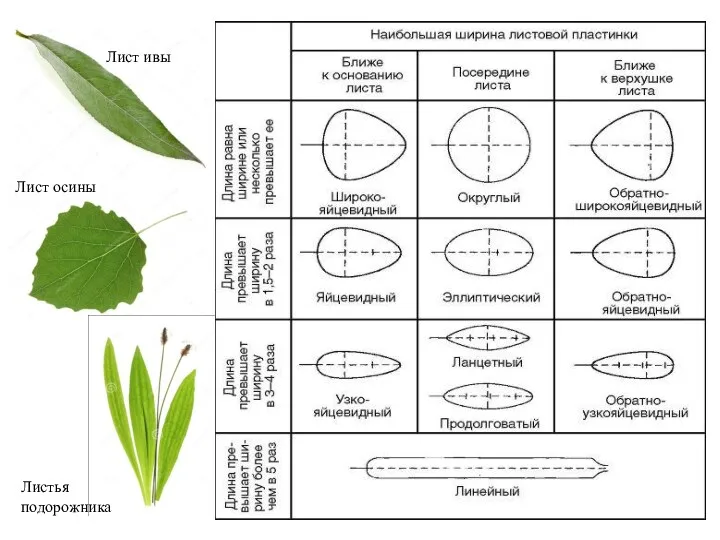

- 38. Лист ивы Лист осины Листья подорожника

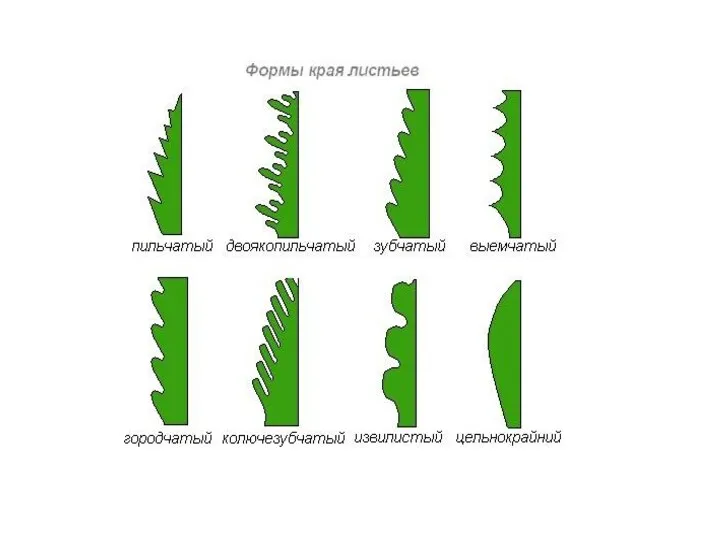

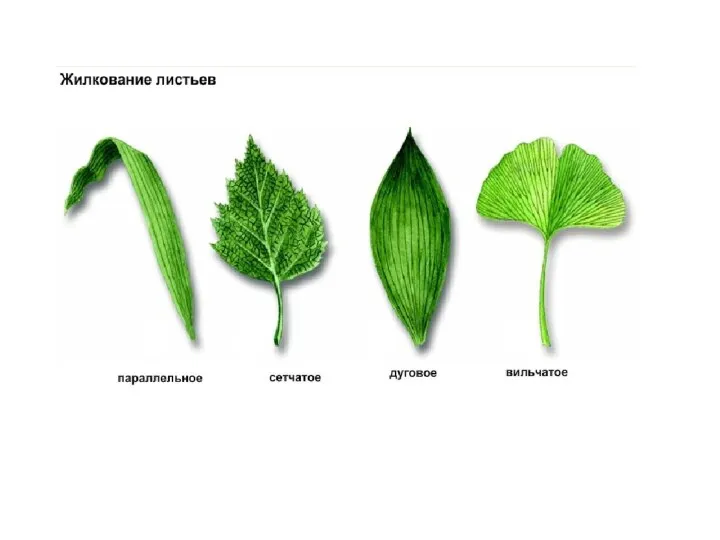

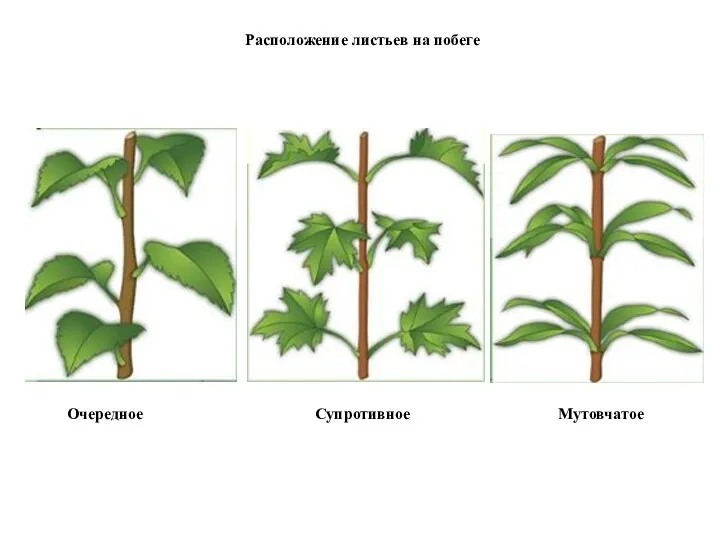

- 42. Расположение листьев на побеге Очередное Супротивное Мутовчатое

- 43. Гетерофилия (разнолистность) - разнообразие формы листьев, которые имеют примерно одинаковый возраст и расположены на одном и

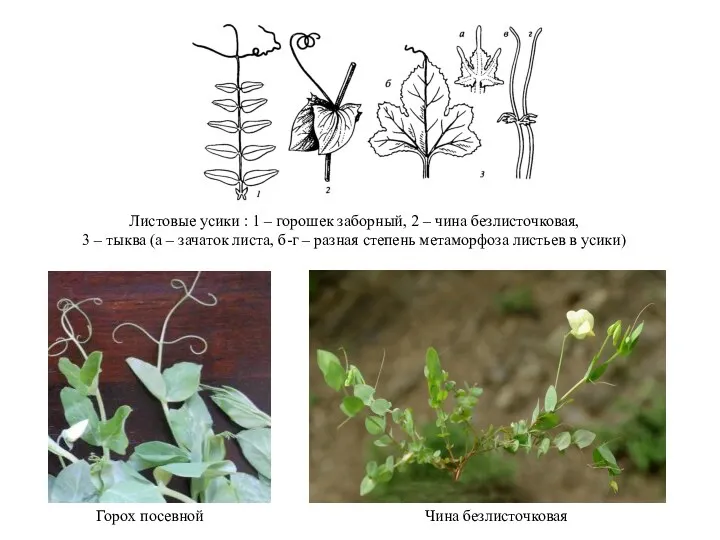

- 44. Горох посевной Чина безлисточковая Листовые усики : 1 – горошек заборный, 2 – чина безлисточковая, 3

- 45. Листовые суккуленты. Листья участвуют в фотосинтезе и имеют развитую слизистую паренхиму для запасания воды. Эпидерма покрыта

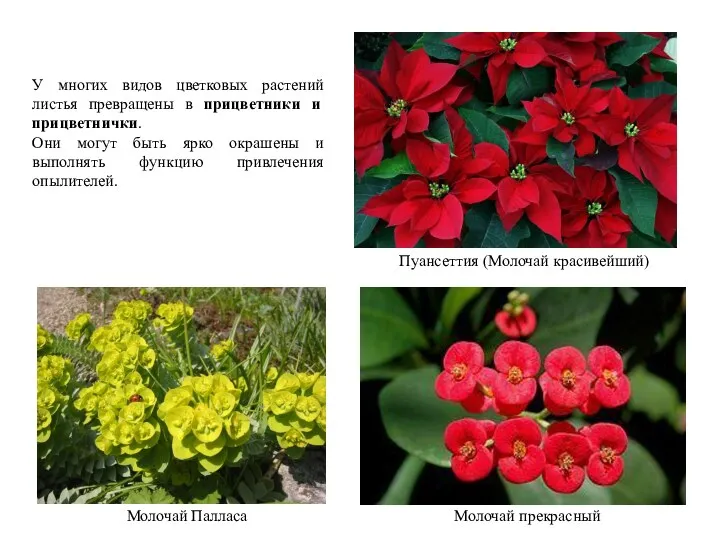

- 46. Молочай прекрасный Пуансеттия (Молочай красивейший) Молочай Палласа У многих видов цветковых растений листья превращены в прицветники

- 47. Непентес Венерина мухоловка

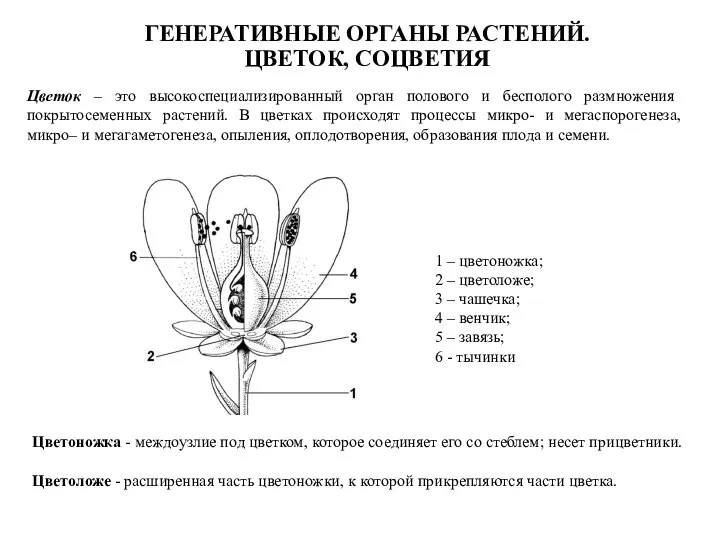

- 48. Цветок – это высокоспециализированный орган полового и бесполого размножения покрытосеменных растений. В цветках происходят процессы микро-

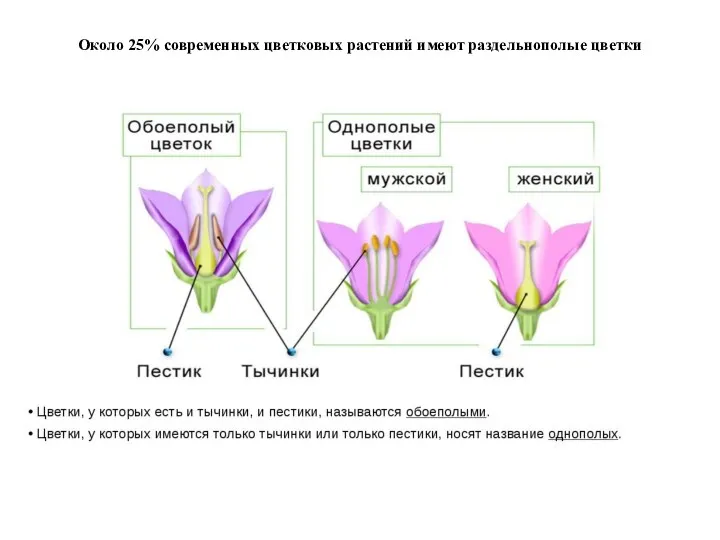

- 49. Около 25% современных цветковых растений имеют раздельнополые цветки

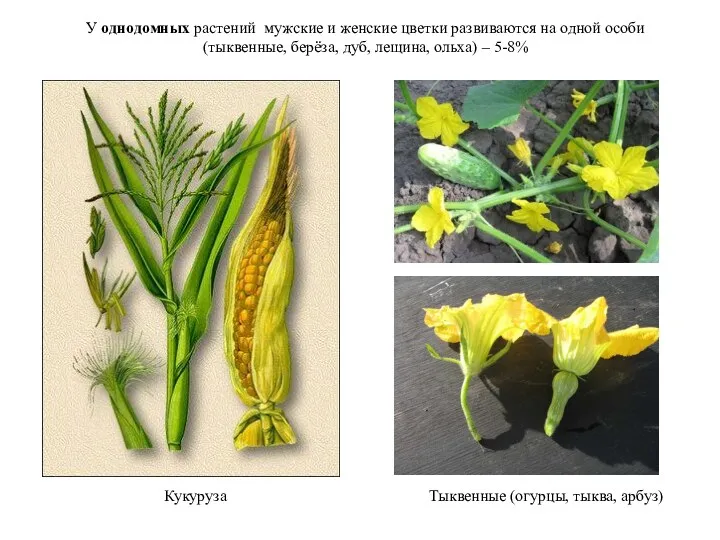

- 50. Кукуруза Тыквенные (огурцы, тыква, арбуз) У однодомных растений мужские и женские цветки развиваются на одной особи

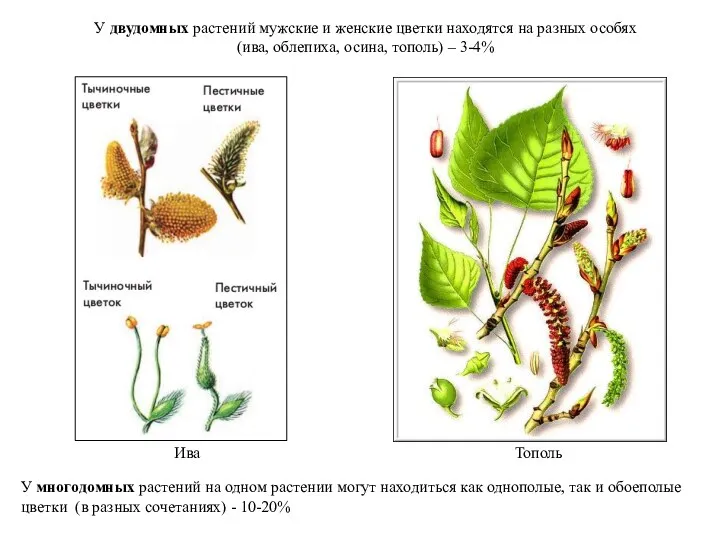

- 51. У двудомных растений мужские и женские цветки находятся на разных особях (ива, облепиха, осина, тополь) –

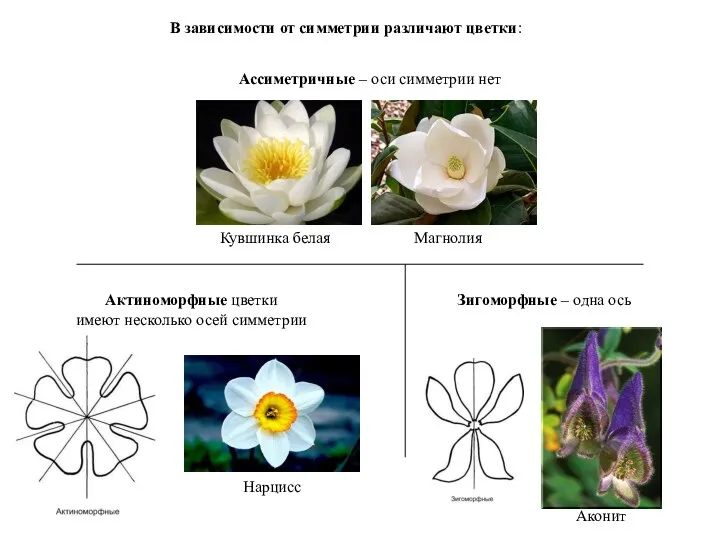

- 52. В зависимости от симметрии различают цветки: Ассиметричные – оси симметрии нет Кувшинка белая Актиноморфные цветки имеют

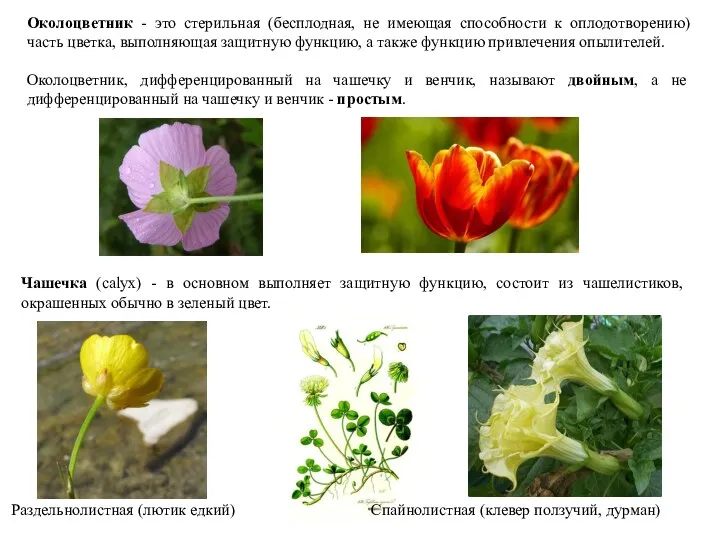

- 53. Околоцветник - это стерильная (бесплодная, не имеющая способности к оплодотворению) часть цветка, выполняющая защитную функцию, а

- 54. Венчик (лат. corólla) — совокупность лепестков цветка, составляющих внутреннюю часть двойного околоцветника. Раздельнолепестный Спайнолепестный Венчик мотылькового

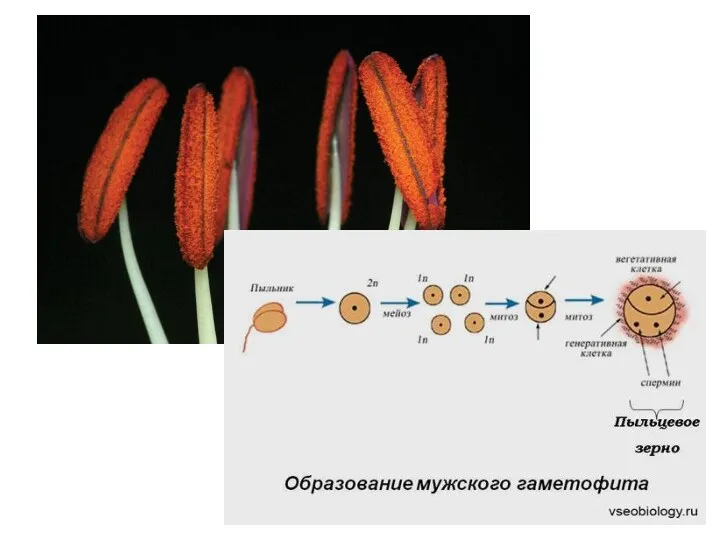

- 55. Андроцей – это совокупность тычинок в цветке. Строение тычинки (А) и пыльника (Б - поперечный разрез):

- 56. Гинецей - это совокупность плодолистиков одного цветка, образующих один или несколько пестиков. Сложный гинецей (тюльпан, пион)

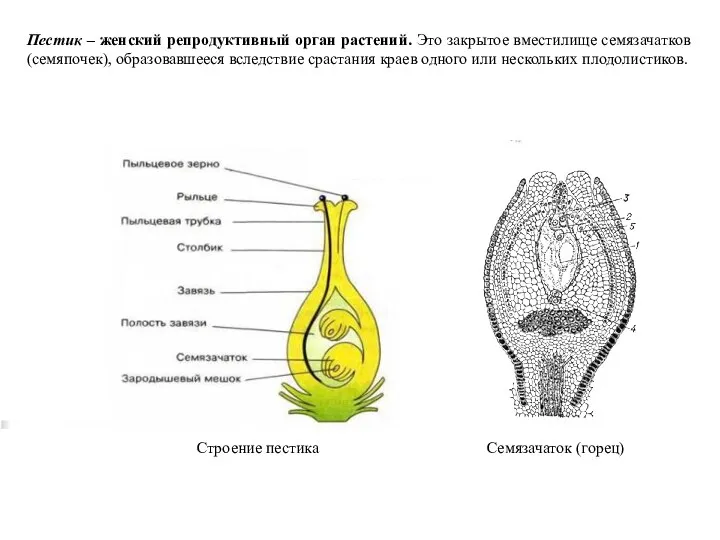

- 57. Пестик – женский репродуктивный орган растений. Это закрытое вместилище семязачатков (семяпочек), образовавшееся вследствие срастания краев одного

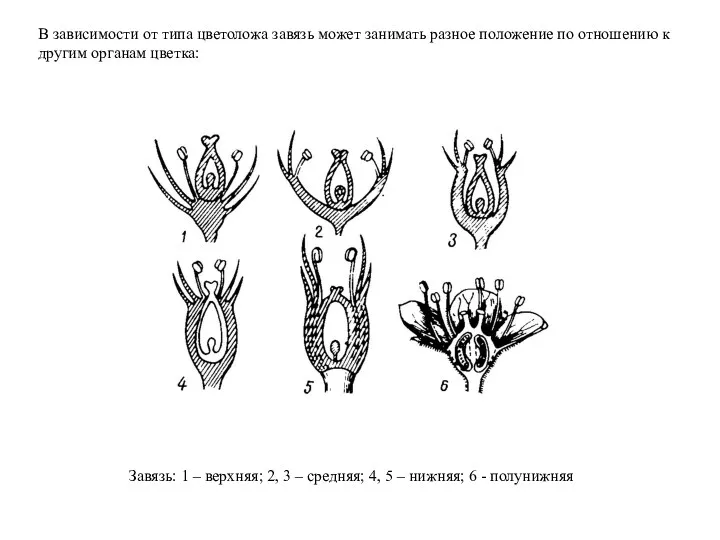

- 58. В зависимости от типа цветоложа завязь может занимать разное положение по отношению к другим органам цветка:

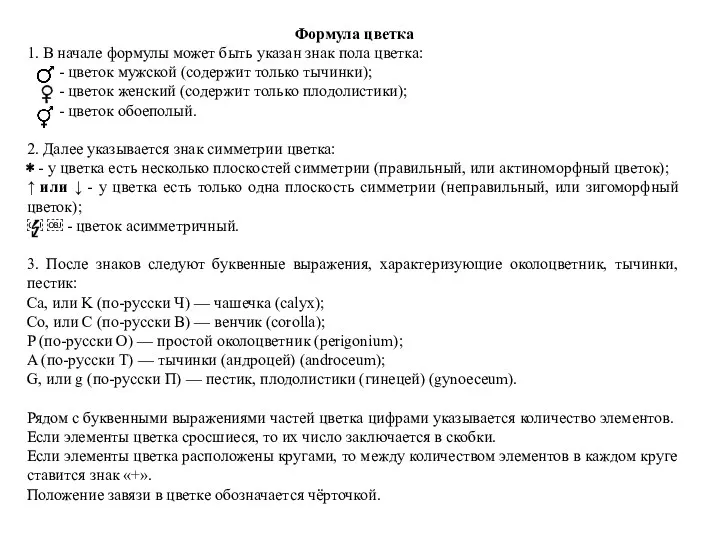

- 59. Формула цветка 1. В начале формулы может быть указан знак пола цветка: - цветок мужской (содержит

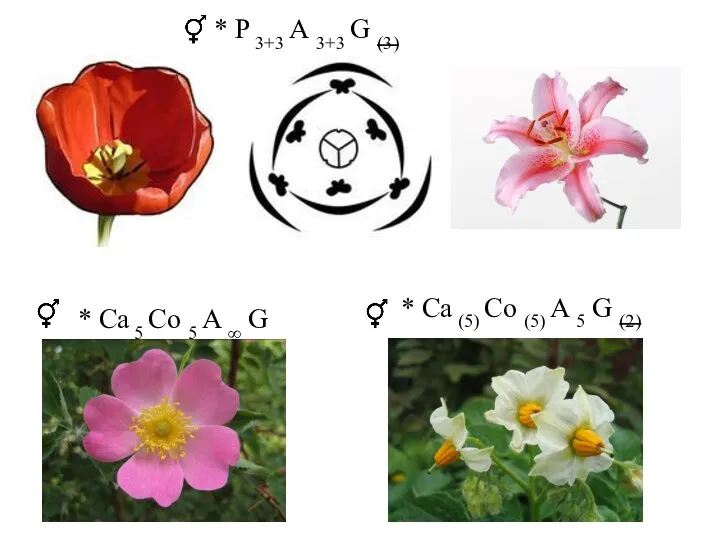

- 60. * Р 3+3 А 3+3 G (3) * Ca 5 Co 5 A ∞ G ∞

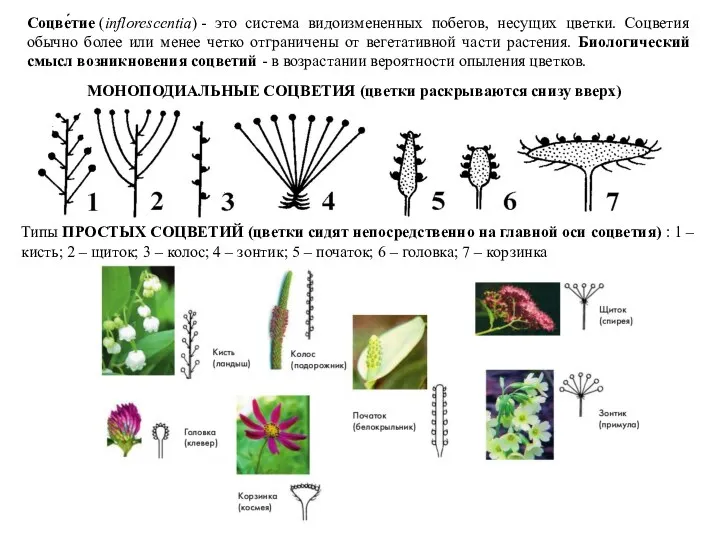

- 61. Типы ПРОСТЫХ СОЦВЕТИЙ (цветки сидят непосредственно на главной оси соцветия) : 1 – кисть; 2 –

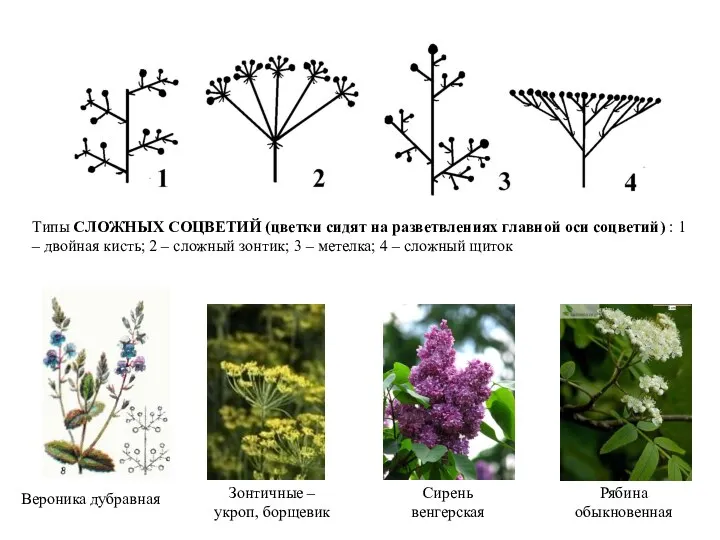

- 62. Типы СЛОЖНЫХ СОЦВЕТИЙ (цветки сидят на разветвлениях главной оси соцветий) : 1 – двойная кисть; 2

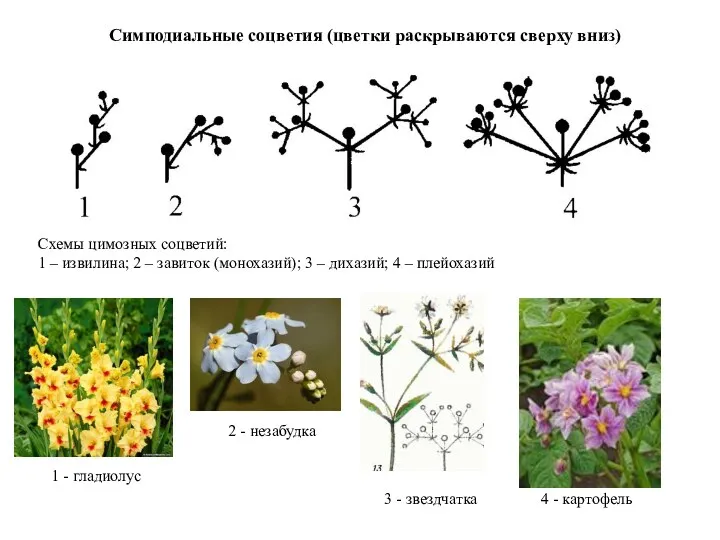

- 63. Схемы цимозных соцветий: 1 – извилина; 2 – завиток (монохазий); 3 – дихазий; 4 – плейохазий

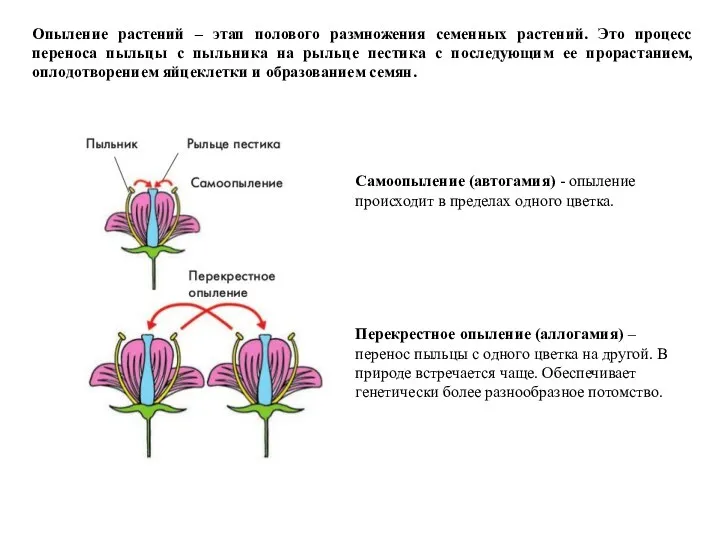

- 64. Опыление растений – этап полового размножения семенных растений. Это процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце

- 65. Насекомыми – шмелями, пчелами, муравьями и т. д. (энтомофилия). Растения привлекают насекомых пыльцой, нектаром, а также

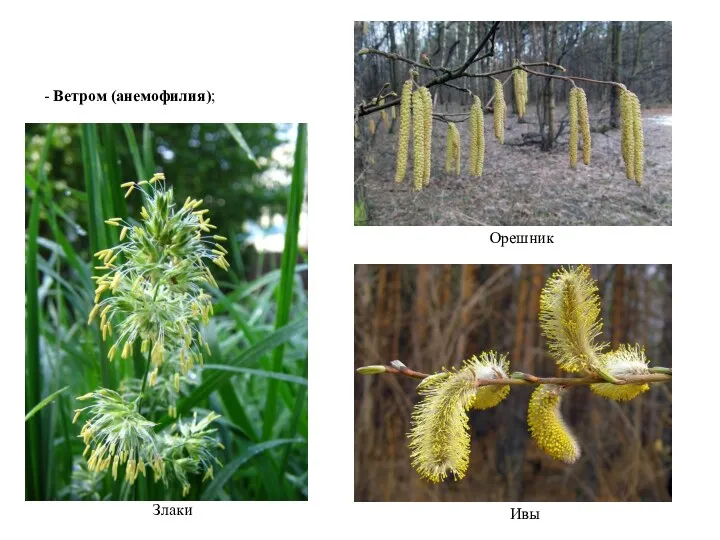

- 66. Ветром (анемофилия); Злаки Ивы Орешник

- 68. Образование зародышевого мешка (женского гаметофита покрытосеменных растений)

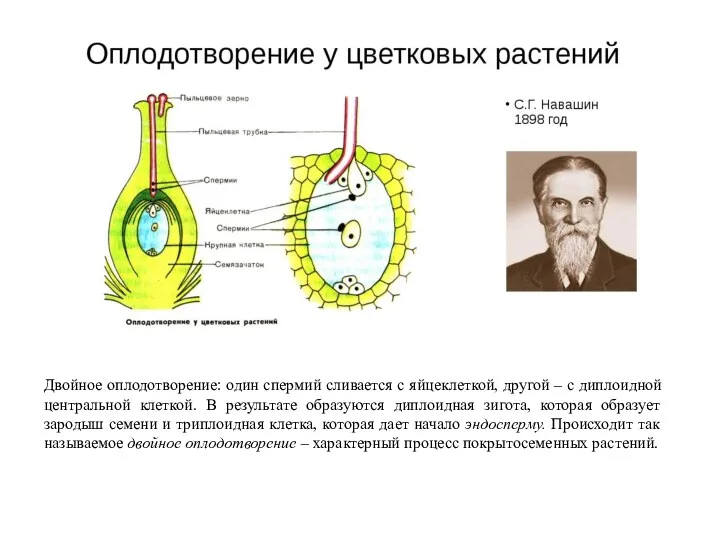

- 69. Двойное оплодотворение: один спермий сливается с яйцеклеткой, другой – с диплоидной центральной клеткой. В результате образуются

- 70. Семена – органы размножения и распространения семенных растений. Семя снаружи покрыто семенной кожурой, образованной из интегумента

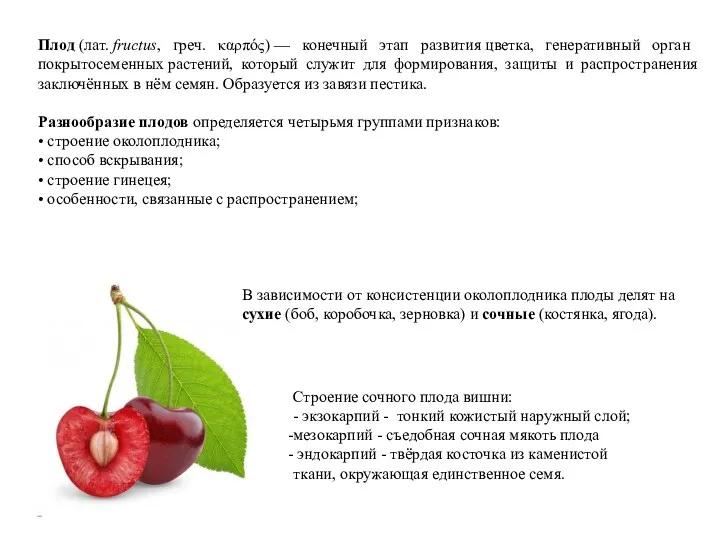

- 71. Плод (лат. fructus, греч. καρπός) — конечный этап развития цветка, генеративный орган покрытосеменных растений, который служит

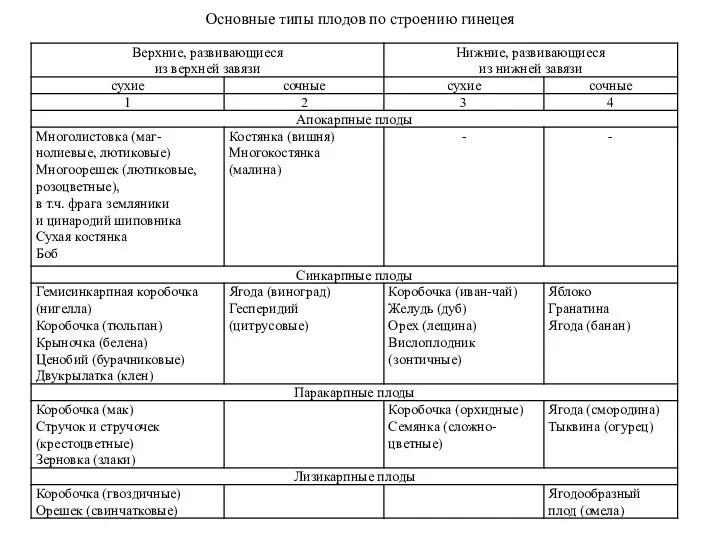

- 72. Основные типы плодов по строению гинецея

- 73. РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ Длительное существование вида в пространстве и во времени обеспечивается способностью организмов к воспроизведению себе

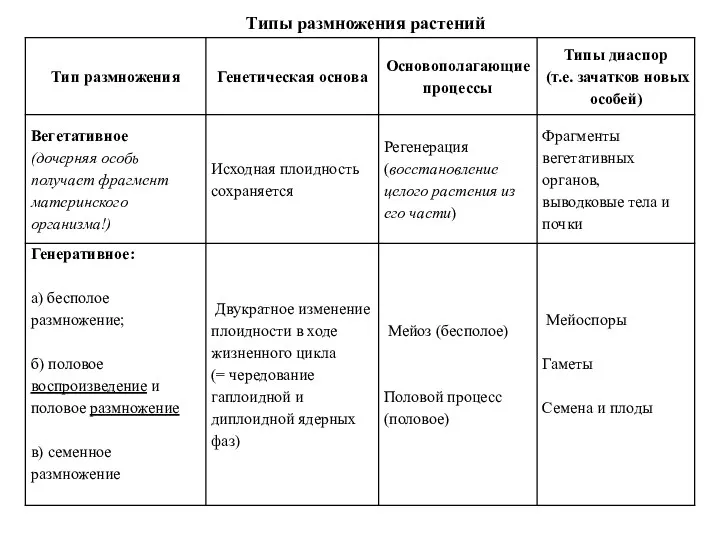

- 74. Типы размножения растений

- 75. Вегетативное размножение высших растений осуществляется за счет процессов партикуляции (расщепление растения на фрагменты), сарментации (отделение молодых

- 76. Мятлик живородящий Каланхое дегремона Зимующие почки стрелолиста обыкновенного Горец живородящий

- 77. Искусственное вегетативное размножение осуществляется при участии человека при выращивании культурных растений. Осуществляется за счет размножения: искусственными

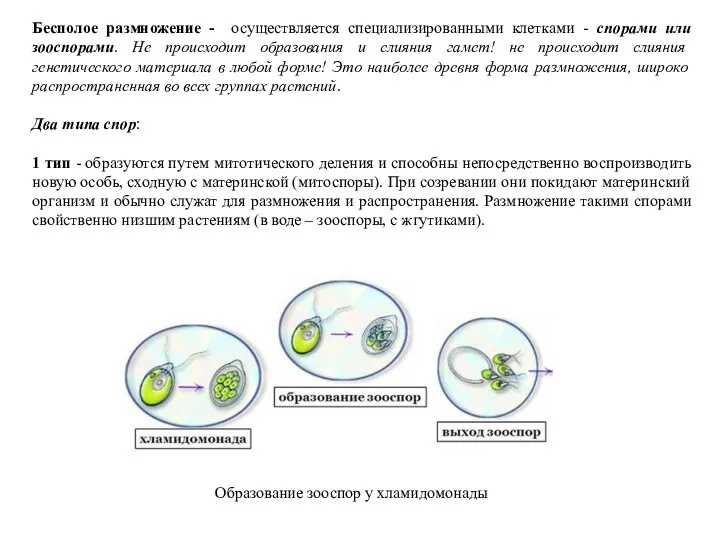

- 78. Бесполое размножение - осуществляется специализированными клетками - спорами или зооспорами. Не происходит образования и слияния гамет!

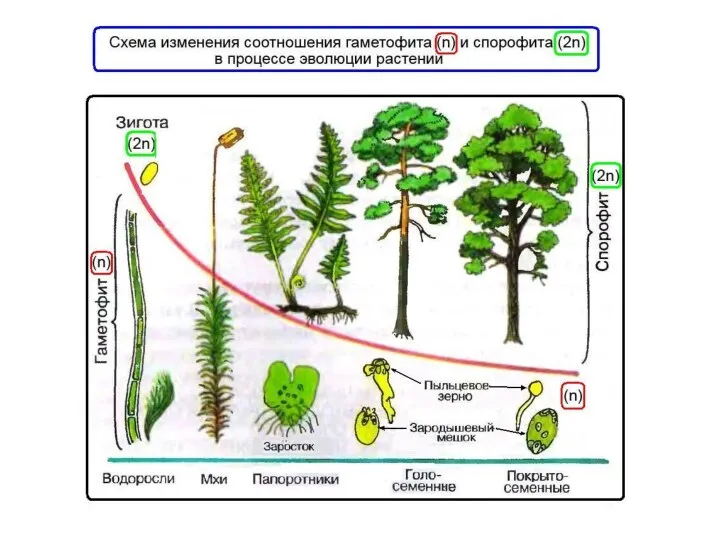

- 79. 2 тип - образуются путем мейоза, имеют гаплоидный набор хромосом (мейоспоры). Не способны непосредственно воспроизводить новую

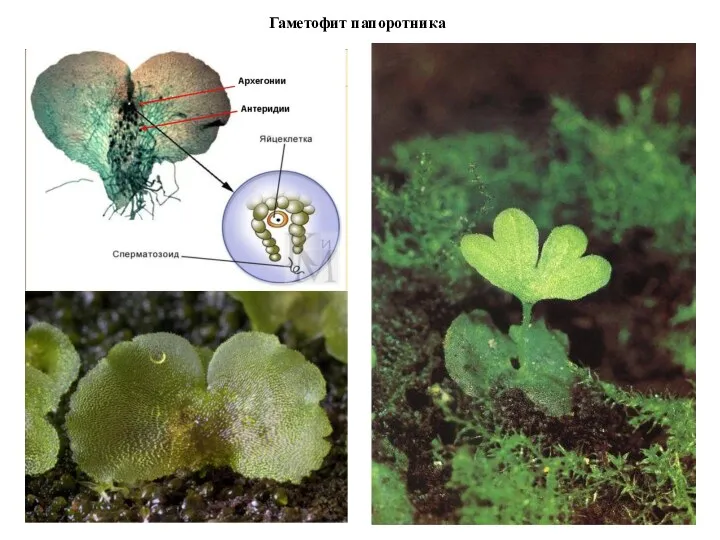

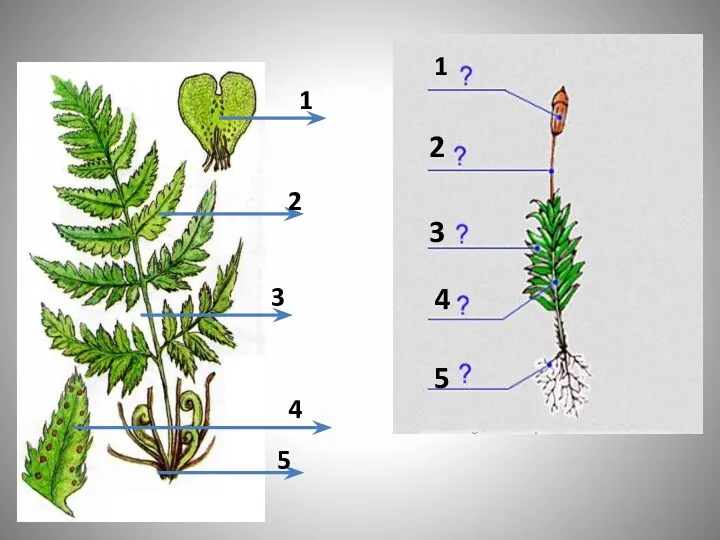

- 80. Гаметофит папоротника

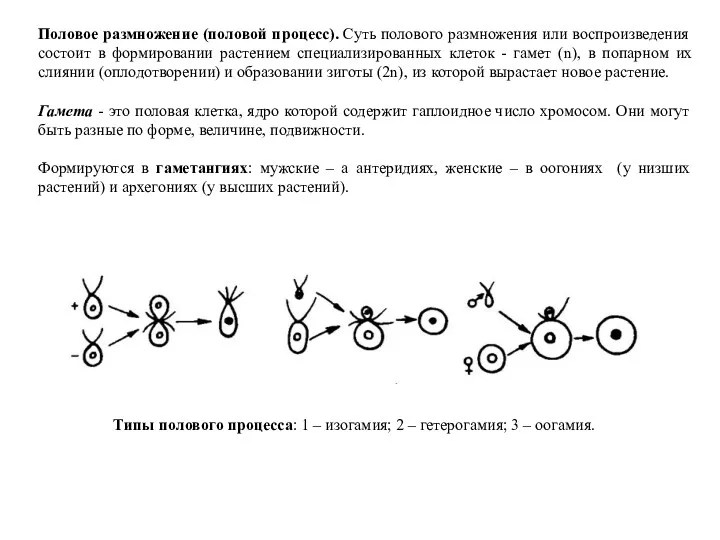

- 81. Половое размножение (половой процесс). Суть полового размножения или воспроизведения состоит в формировании растением специализированных клеток -

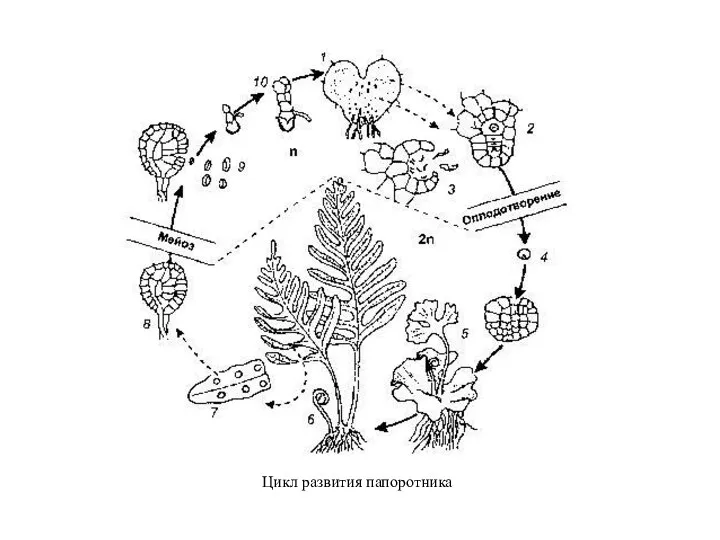

- 82. Цикл развития папоротника

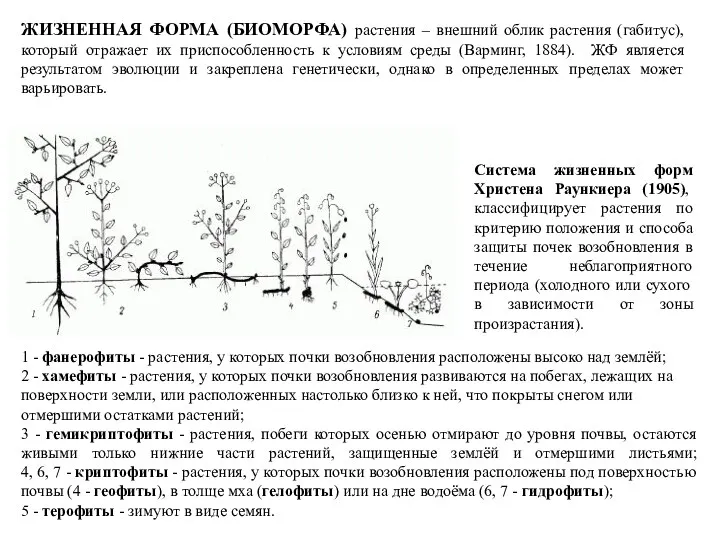

- 84. 1 - фанерофиты - растения, у которых почки возобновления расположены высоко над землёй; 2 - хамефиты

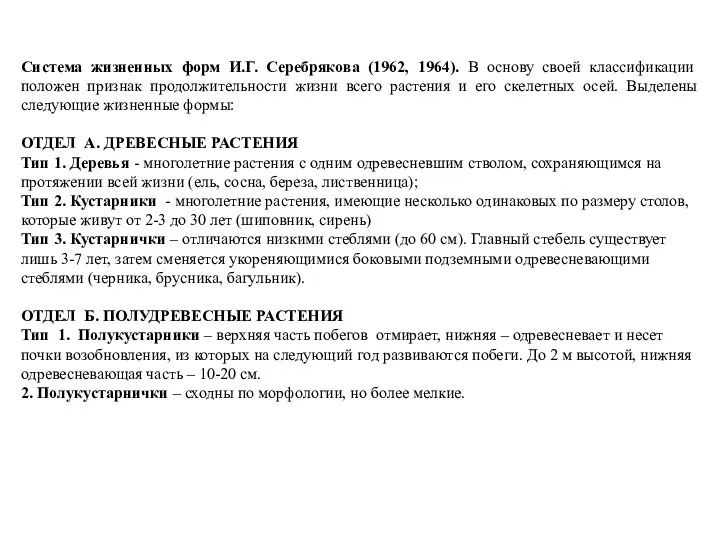

- 85. Система жизненных форм И.Г. Серебрякова (1962, 1964). В основу своей классификации положен признак продолжительности жизни всего

- 87. Скачать презентацию

Ақуыздар

Ақуыздар Этапы развития жизни на Земле

Этапы развития жизни на Земле Движение крови по сосудам

Движение крови по сосудам Биологическая интеллектуальная игра - способ развития познавательного интереса к природе родного края

Биологическая интеллектуальная игра - способ развития познавательного интереса к природе родного края Түйсік туралы

Түйсік туралы Биологиялық мембраналардың өткізгіштік механизмі. Иондық каналдардың және тасымалдаушылардың құрылысы мен функциясы

Биологиялық мембраналардың өткізгіштік механизмі. Иондық каналдардың және тасымалдаушылардың құрылысы мен функциясы Оптическая часть зрительной системы

Оптическая часть зрительной системы Обмен веществ. Метаболизм

Обмен веществ. Метаболизм Железы внутренней секреции

Железы внутренней секреции Вода - источник жизни на Земле

Вода - источник жизни на Земле Орган зрения

Орган зрения Класс Млекопитающие, или Звери

Класс Млекопитающие, или Звери Урок по ФГОС 5 класс Биология как наука. Методы изучения живых организмов.

Урок по ФГОС 5 класс Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Хвойные растения

Хвойные растения Презентация к внеклассному мероприятию Деградация почв

Презентация к внеклассному мероприятию Деградация почв Молекулярные основы реализации генетической информации. Лекция 2

Молекулярные основы реализации генетической информации. Лекция 2 Генотип, как целостная система. Взаимодействие генов

Генотип, как целостная система. Взаимодействие генов МИТОЗ и МЕЙОЗ

МИТОЗ и МЕЙОЗ презентация по биологии на тему Современное состояние и охрана растительности для 11 класса

презентация по биологии на тему Современное состояние и охрана растительности для 11 класса Передвижение воды и питательных веществ в растении

Передвижение воды и питательных веществ в растении Запилення квіток

Запилення квіток Растительность Челябинской области (часть 1)

Растительность Челябинской области (часть 1) Курс зоологии (тип хордовые)

Курс зоологии (тип хордовые) Почему ромашка белая

Почему ромашка белая Презентация к уроку биологии в 8 классе по теме История развития знаний о строении и функциях организма человека

Презентация к уроку биологии в 8 классе по теме История развития знаний о строении и функциях организма человека Обмен веществ. Энергетический обмен

Обмен веществ. Энергетический обмен УМК по теме: Стресс и стрессоустойчивость

УМК по теме: Стресс и стрессоустойчивость Биология – наука о жизни. Задачи биологии

Биология – наука о жизни. Задачи биологии