Содержание

- 2. РХТУ АЕК Кн. 1, с. 102-117 Вопросы в экзаменационных билетах 1. Основные представители гидробионтов. 2. Водоросли

- 3. РХТУ АЕК В зависимости от места обитания и типа водоема гидробионты можно разделить на пелагос –

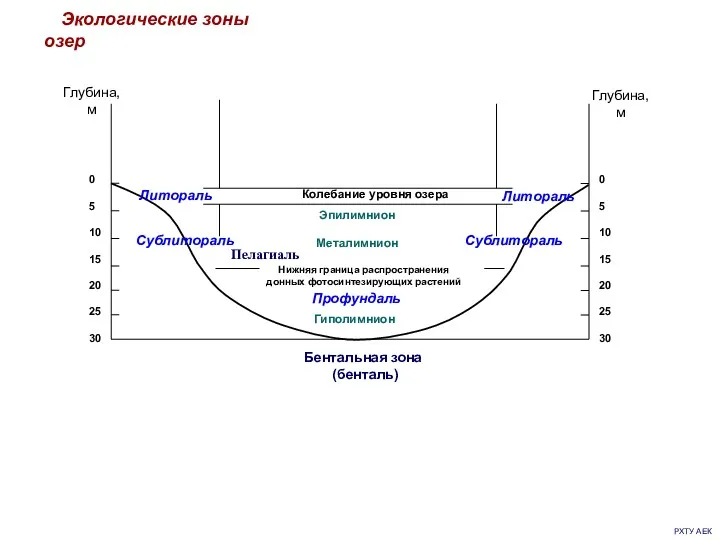

- 4. РХТУ АЕК Экологические зоны озер

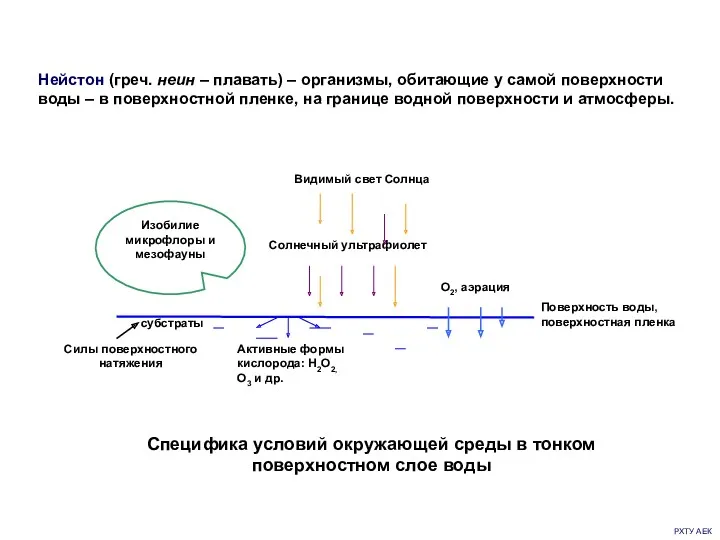

- 5. РХТУ АЕК Специфика условий окружающей среды в тонком поверхностном слое воды Нейстон (греч. неин – плавать)

- 6. РХТУ АЕК Бентос (греч. бентос – глубина) – донные водоросли и высшие растения, взрослые особи губок,

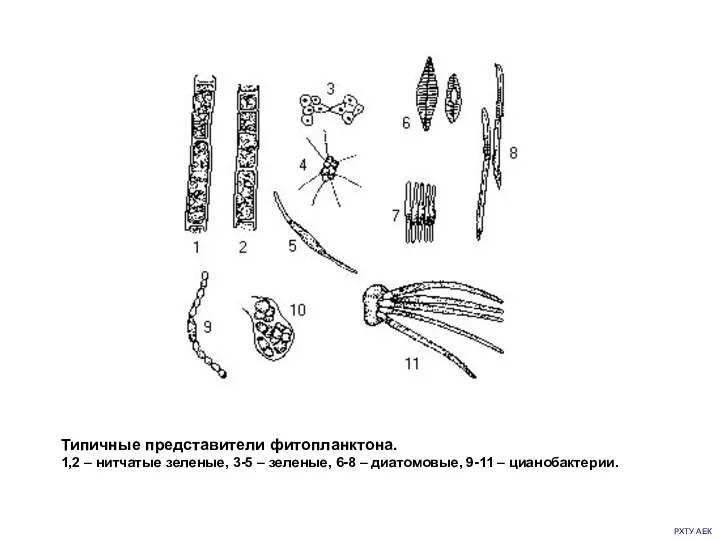

- 7. РХТУ АЕК Водоросли и цианобактерии По составу клеток, содержанию в них разных типов хлорофилла, других пигментов,

- 8. РХТУ АЕК Цианобактерии (сине-зеленые водоросли) относятся к прокариотам. Это единственная группа прокариотов, которые осуществляют оксигенный (с

- 9. РХТУ АЕК Типичные представители фитопланктона. 1,2 – нитчатые зеленые, 3-5 – зеленые, 6-8 – диатомовые, 9-11

- 10. РХТУ АЕК Представители различных типов водорослей. А – цианобактерии – различные виды Oscillatoria; Б—зеленые водоросли; 1

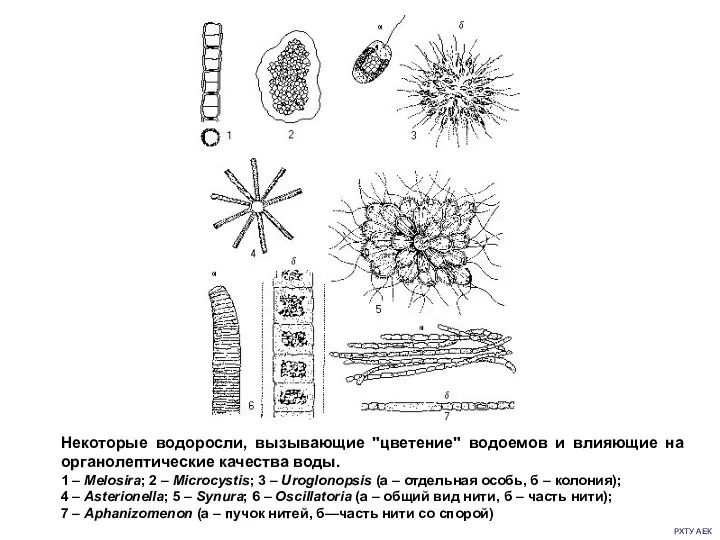

- 11. РХТУ АЕК Некоторые водоросли, вызывающие "цветение" водоемов и влияющие на органолептические качества воды. 1 – Melosira;

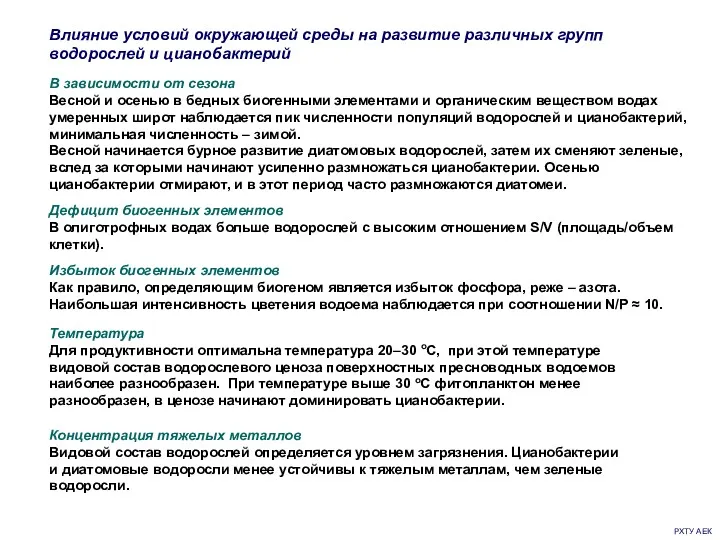

- 12. РХТУ АЕК В зависимости от сезона Весной и осенью в бедных биогенными элементами и органическим веществом

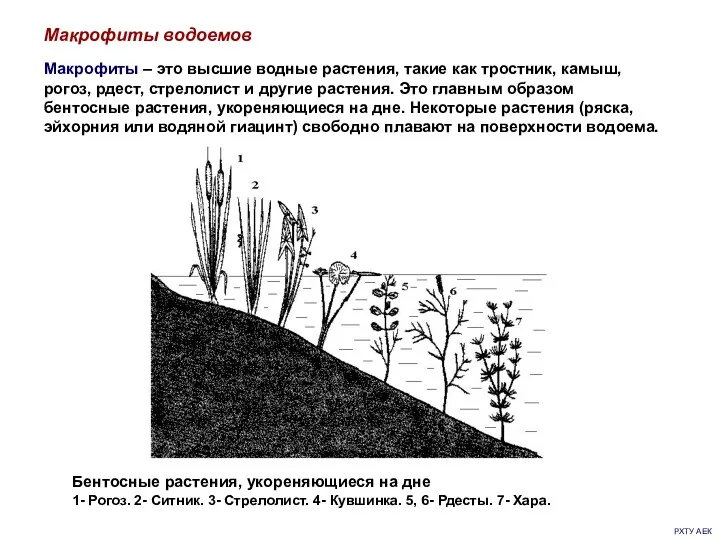

- 13. РХТУ АЕК Макрофиты водоемов Макрофиты – это высшие водные растения, такие как тростник, камыш, рогоз, рдест,

- 14. РХТУ АЕК Роль макрофитов - осуществляют оксигенный фотосинтез, обогащая воду кислородом; - участвуют в удалении из

- 15. РХТУ АЕК Бактерии - бактериальное окисление и бактериальный синтез – наряду с фотосинтезом самые крупномасштабные биологические

- 16. РХТУ АЕК Важны температура, pH, Eh, концентрация растворенного кислорода, биогенных элементов, органических соединений и другие факторы.

- 17. РХТУ АЕК Для выживания и развития бактерий в водных средах важное значение имеет их способность прикрепляться

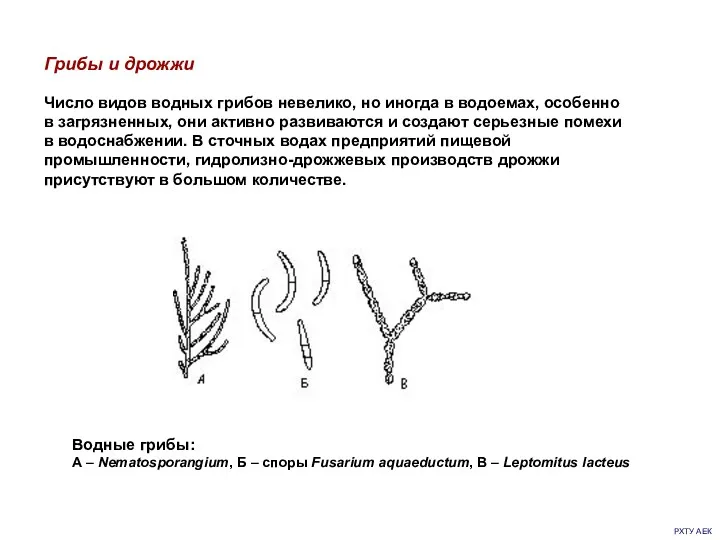

- 18. РХТУ АЕК Грибы и дрожжи Число видов водных грибов невелико, но иногда в водоемах, особенно в

- 19. РХТУ АЕК Простейшие Входят в состав зоопланктона. Основной тип питания их – голозойное, т.е. твердыми частицами,

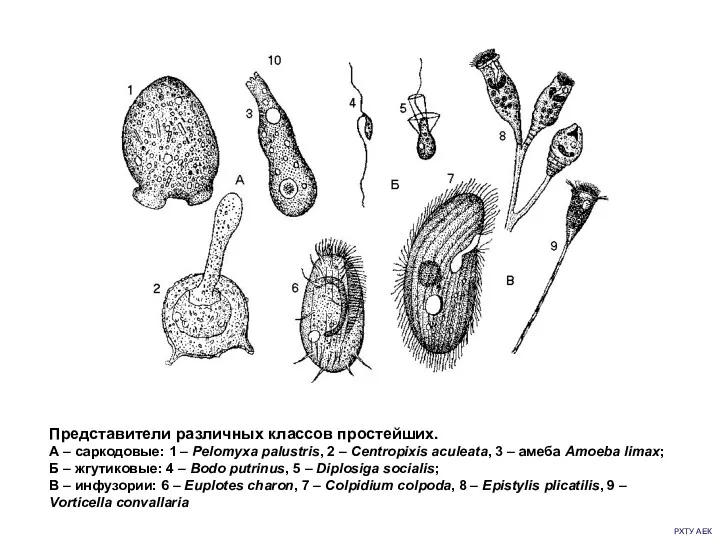

- 20. РХТУ АЕК Представители различных классов простейших. А – саркодовые: 1 – Pelomyxa palustris, 2 – Centropixis

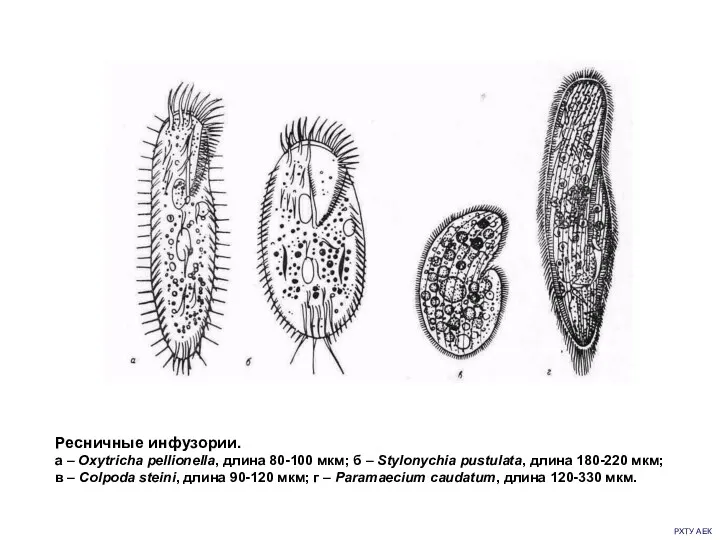

- 21. РХТУ АЕК Ресничные инфузории. а – Oxytricha pellionella, длина 80-100 мкм; б – Stylonychia pustulata, длина

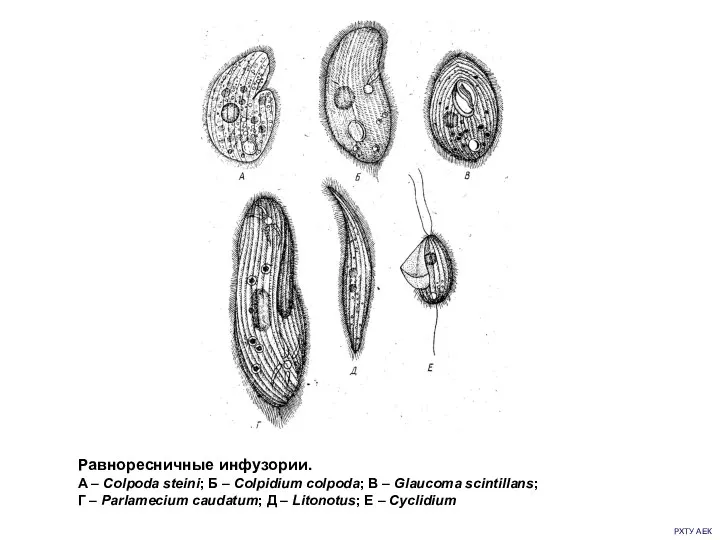

- 22. РХТУ АЕК Равноресничные инфузории. А – Colpoda steini; Б – Colpidium colpoda; В – Glaucoma scintillans;

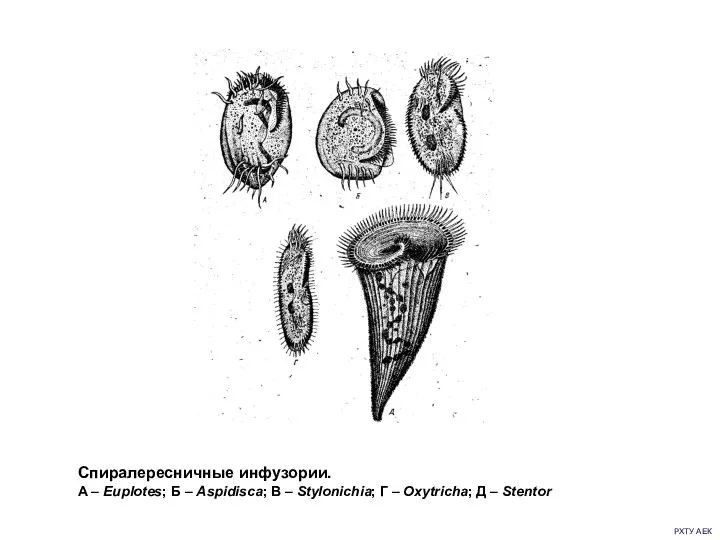

- 23. РХТУ АЕК Спиралересничные инфузории. А – Euplotes; Б – Aspidisca; В – Stylonichia; Г – Oxytricha;

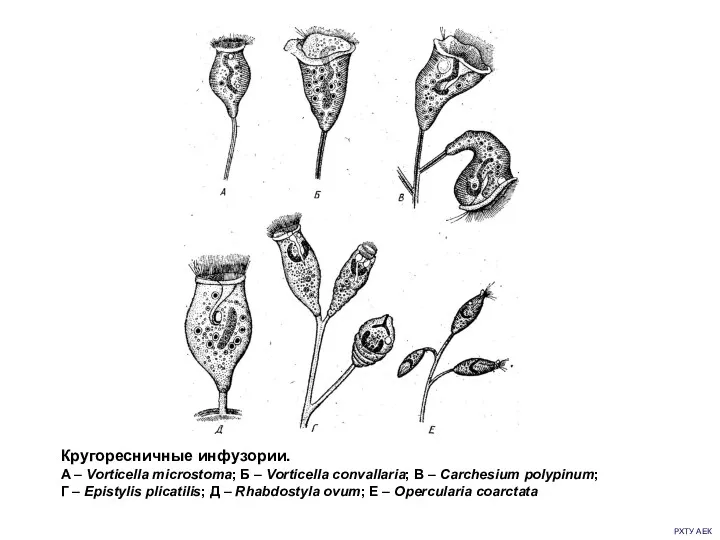

- 24. РХТУ АЕК Кругоресничные инфузории. А – Vorticella microstoma; Б – Vorticella convallaria; В – Carchesium polypinum;

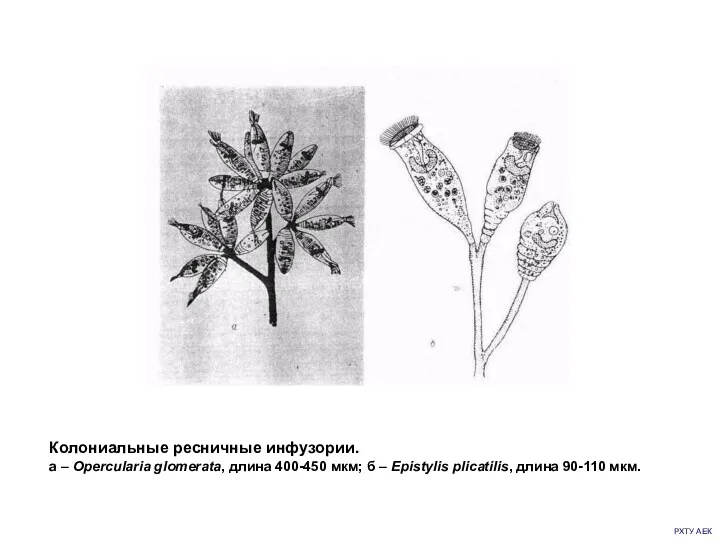

- 25. РХТУ АЕК Колониальные ресничные инфузории. а – Opercularia glomerata, длина 400-450 мкм; б – Epistylis plicatilis,

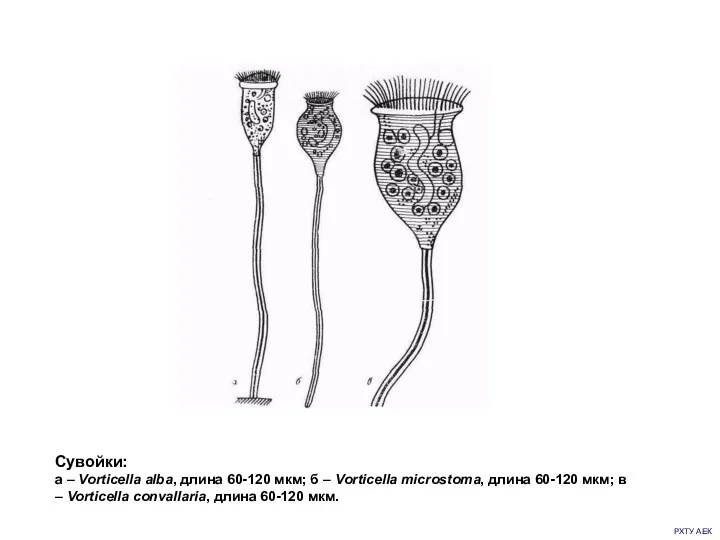

- 26. РХТУ АЕК Сувойки: а – Vorticella alba, длина 60-120 мкм; б – Vorticella microstoma, длина 60-120

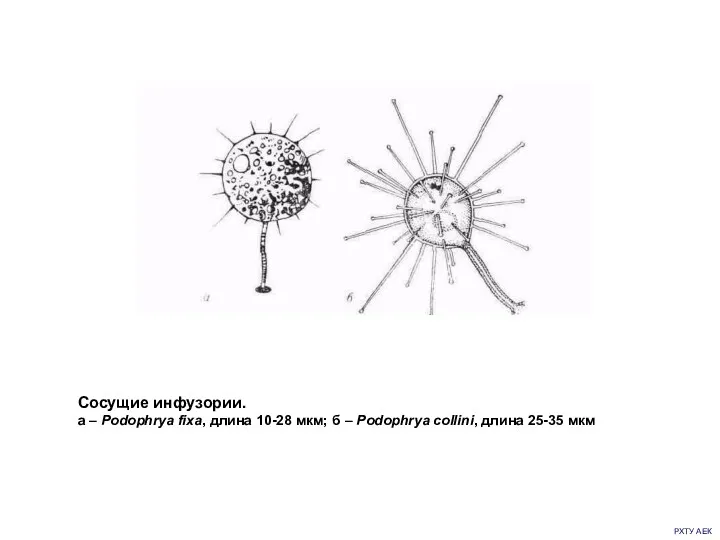

- 27. РХТУ АЕК Сосущие инфузории. а – Podophrya fixa, длина 10-28 мкм; б – Podophrya collini, длина

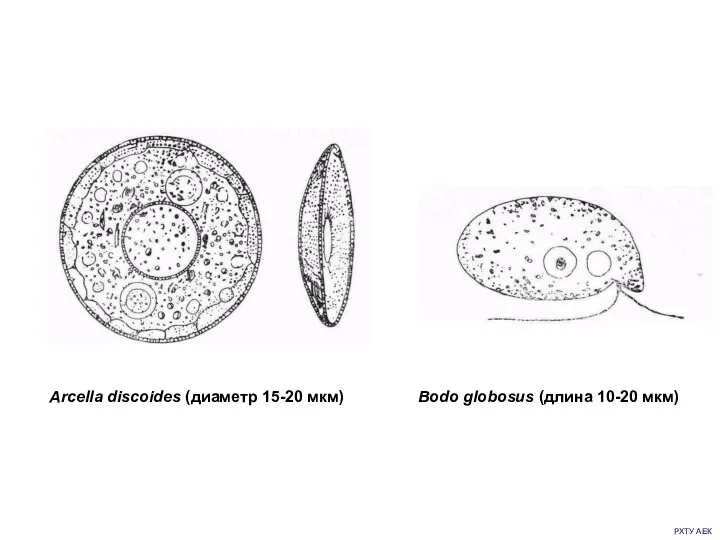

- 28. РХТУ АЕК Аrcella discoides (диаметр 15-20 мкм) Bodo globosus (длина 10-20 мкм)

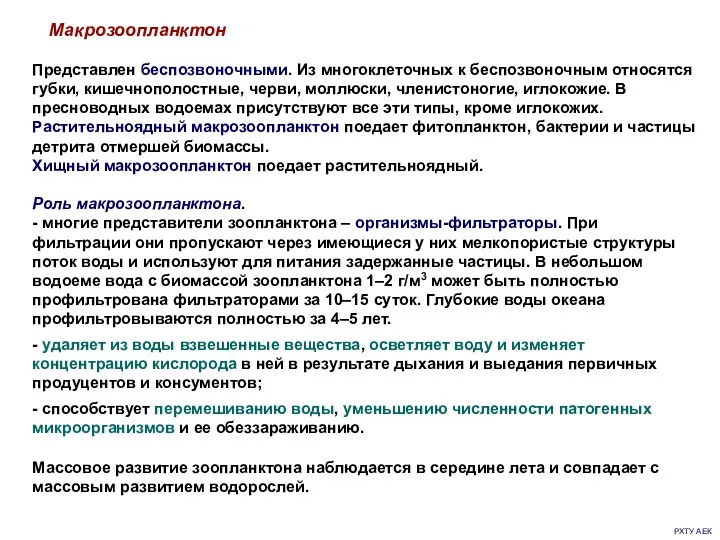

- 29. РХТУ АЕК Макрозоопланктон Представлен беспозвоночными. Из многоклеточных к беспозвоночным относятся губки, кишечнополостные, черви, моллюски, членистоногие, иглокожие.

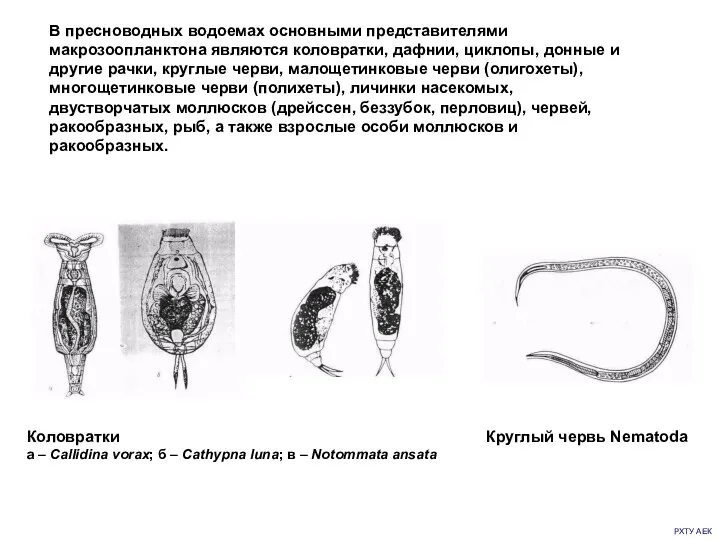

- 30. РХТУ АЕК В пресноводных водоемах основными представителями макрозоопланктона являются коловратки, дафнии, циклопы, донные и другие рачки,

- 31. РХТУ АЕК Позвоночные Рыбы и земноводные. Такие рыбы, как толстолобик, способны к фильтрации фито- и бактериопланктона.

- 32. РХТУ АЕК Способность организмов развиваться в среде с тем или иным содержанием органических веществ, при той

- 33. РХТУ АЕК Олигосапробные организмы, которые обитают в чистой воде, более чувствительны к содержанию загрязнений в воде,

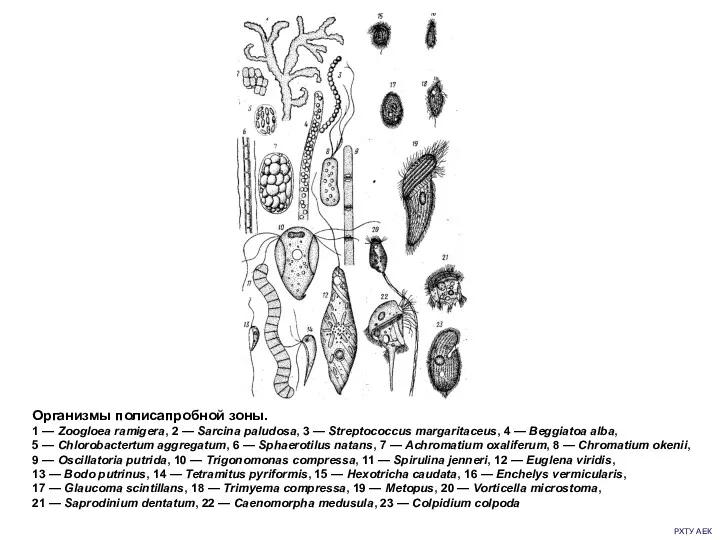

- 34. РХТУ АЕК Организмы полисапробной зоны. 1 — Zoogloea ramigera, 2 — Sarcina paludosa, 3 — Streptococcus

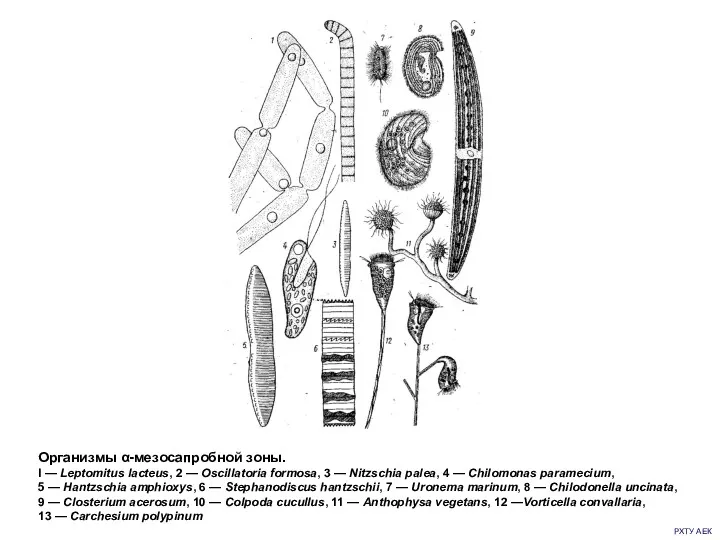

- 35. РХТУ АЕК Организмы α-мезосапробной зоны. I — Leptomitus lacteus, 2 — Oscillatoria formosa, 3 — Nitzschia

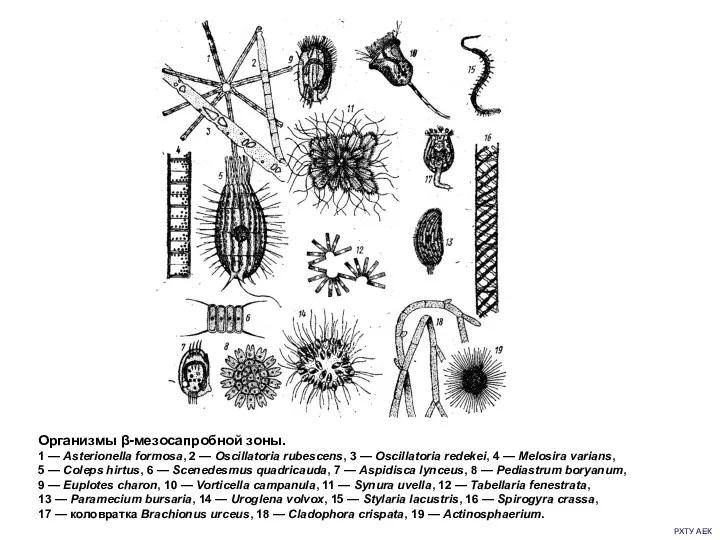

- 36. РХТУ АЕК Организмы β-мезосапробной зоны. 1 — Asterionella formosa, 2 — Oscillatoria rubescens, 3 — Oscillatoria

- 38. Скачать презентацию

V.A. Motsart hayoti va ijodi

V.A. Motsart hayoti va ijodi Селекция растений и животных

Селекция растений и животных Ксенобиотиктердің биодеградациясы

Ксенобиотиктердің биодеградациясы Факторы, влияющие на развитие онтогенеза

Факторы, влияющие на развитие онтогенеза Метаболизм. Часть 2

Метаболизм. Часть 2 Тварини рекордсмени

Тварини рекордсмени Товароведная характеристика бананов

Товароведная характеристика бананов Достижения в получении трансгенных животных

Достижения в получении трансгенных животных Индивидуальное развитие. Биогенетический закон

Индивидуальное развитие. Биогенетический закон Строение нервной системы. Спинной мозг

Строение нервной системы. Спинной мозг Защита растений в ландшафте

Защита растений в ландшафте Урок-презентация. Органы цветковых растений

Урок-презентация. Органы цветковых растений Иммунитет

Иммунитет Презентация к занятию по теме Аллергия

Презентация к занятию по теме Аллергия Обмен веществ и превращение энергии

Обмен веществ и превращение энергии конспект-урока на тему Рыбы

конспект-урока на тему Рыбы Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных Гельминтология

Гельминтология Токсичность. Параметры токсичности

Токсичность. Параметры токсичности Вирусы. Ум и здоровье дороже всего

Вирусы. Ум и здоровье дороже всего Презентация к уроку Газообмен в лёгких и тканях

Презентация к уроку Газообмен в лёгких и тканях Современные представления о возникновении жизни. Гипотезы происхождения жизни на Земле

Современные представления о возникновении жизни. Гипотезы происхождения жизни на Земле Развитие черепа

Развитие черепа Взаимоотношения микроорганизмов. Факторы внешней среды и микроорганизмы. Экология микроорганизмов

Взаимоотношения микроорганизмов. Факторы внешней среды и микроорганизмы. Экология микроорганизмов Размножение растений

Размножение растений Цитология. Клеточная теория. Строение клетки

Цитология. Клеточная теория. Строение клетки Оплодотворение у цветковых растений

Оплодотворение у цветковых растений Дистанционный курс по биологии. Тема Обмен веществ

Дистанционный курс по биологии. Тема Обмен веществ