Содержание

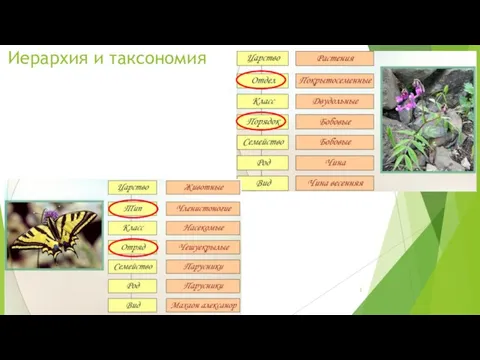

- 2. Иерархия и таксономия

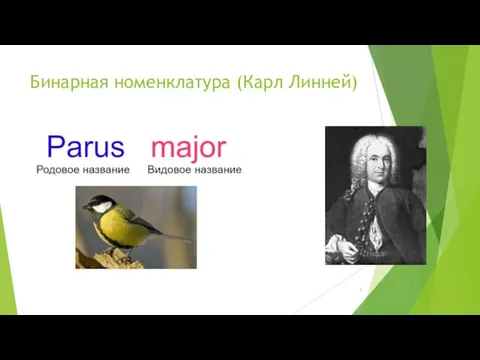

- 3. Бинарная номенклатура (Карл Линней)

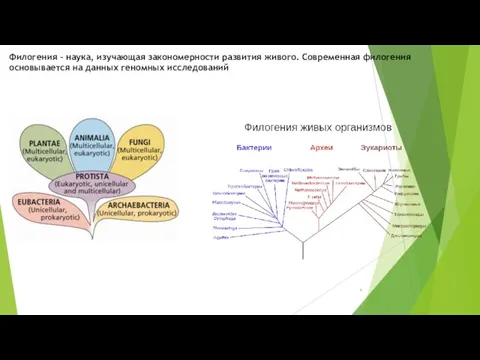

- 4. Филогения – наука, изучающая закономерности развития живого. Современная филогения основывается на данных геномных исследований

- 5. Вирусы – вне классификации Неклеточная форма жизни. Внутриклеточный паразит. Не проявляет свойств живого вне клетки-хозяина. Поражают

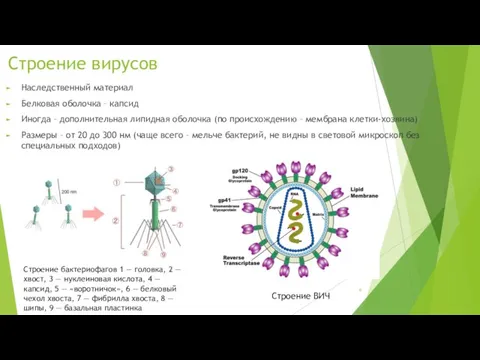

- 6. Строение вирусов Наследственный материал Белковая оболочка – капсид Иногда – дополнительная липидная оболочка (по происхождению –

- 7. Формы капсида Спиральный. Эти капсиды состоят из одного типа капсомеров, уложенных по спирали вокруг центральной оси.

- 8. Формы капсида Спиральный – вирус табачной мозаики Икосаэдр – вирус гепатита А Продолговатый – головка бактериофага

- 9. Геном вирусов Одно- или двухцепочечная РНК или ДНК (всего возможно 4 варианта). Может быть кольцевым или

- 10. Жизненный цикл вирусов https://www.youtube.com/watch?v=uIut0oVWCEg

- 11. Жизненный цикл вирусов Вирусы не размножаются клеточным делением, поскольку не имеют клеточного строения. Вместо этого они

- 12. Особенности репликации разных групп вирусов Генетический материал внутри вирусных частиц и способ его репликации, значительно отличается

- 13. Вирусные заболевания человека Оспа (ветряная и черная) Гепатит Энцефалит Краснуха Бешенство Грипп Корь Полиомиелит СПИД

- 14. Пути передачи вирусной инфекции Вирусы распространяются многими способами: вирусы растений часто передаются от растения к растению

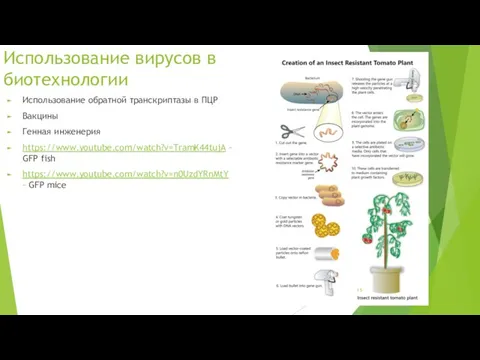

- 15. Использование вирусов в биотехнологии Использование обратной транскриптазы в ПЦР Вакцины Генная инженерия https://www.youtube.com/watch?v=TramK44tujA – GFP fish

- 17. Самостоятельная работа История изучения вирусов Черты живого и неживого в биологии вирусов Почему антибиотики неэффективны при

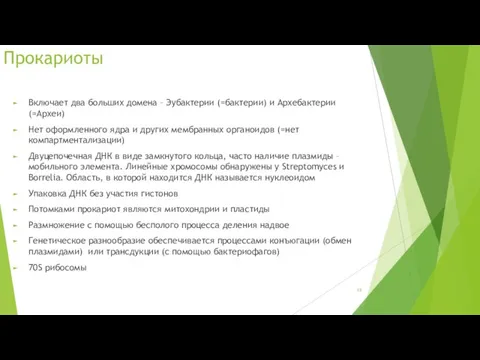

- 18. Прокариоты Включает два больших домена – Эубактерии (=бактерии) и Архебактерии (=Археи) Нет оформленного ядра и других

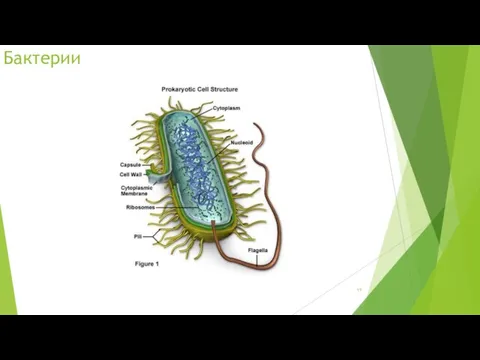

- 19. Бактерии

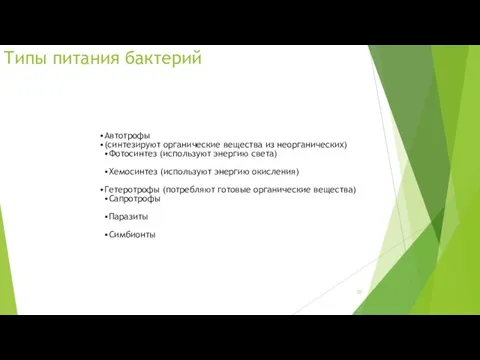

- 20. Типы питания бактерий Автотрофы (синтезируют органические вещества из неорганических) Фотосинтез (используют энергию света) Хемосинтез (используют энергию

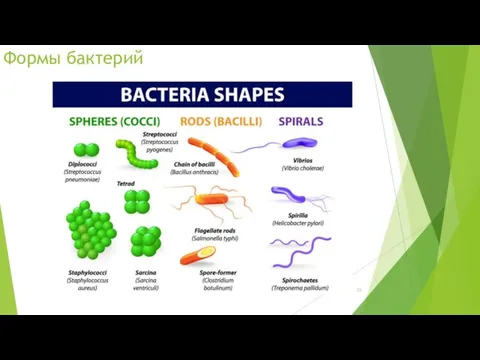

- 21. Формы бактерий

- 22. Размеры бактерий Самые крупные – до 750 мкм (0,75 мм) Самые маленькие - 0,1—0,25 мкм Почему

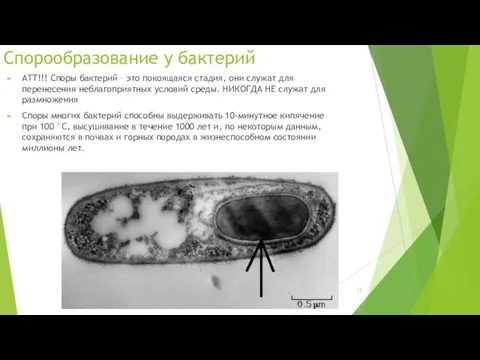

- 23. Спорообразование у бактерий ATT!!! Споры бактерий – это покоящаяся стадия, они служат для перенесения неблагоприятных условий

- 24. Значение бактерий в биосфере Появились примерно 3,5 млр лет назад 2 млр лет назад возникли цианобактерии

- 25. Значение бактерий в жизни человека Бактериальные инфекции Микрофлора кишечника Кисломолочные бактерии – использование при производстве сыров,

- 26. Бактериальные инфекции Чума (Yersinia pestis) Сибирская язва (Bacillus anthracis) Лепра (проказа, возбудитель: Mycobacterium leprae) Дифтерия (Corynebacterium

- 27. Скорость размножения бактерий

- 28. Полезные ссылки http://www.youtube.com/watch?v=ShRdveEmhTs&index=32&list=PL57197768B5DDD4D8 http://www.youtube.com/watch?v=kxM_9DL2GYw http://www.youtube.com/watch?v=1X8p0vhsWRE

- 29. Эукариотическая клетка Наличие ядра и других мембранных органоидов (Аппарат Гольджи, ЭПС, лизосомы, митохондрии, пластиды и др.)

- 30. Простейшие Одноклеточные эукариотические организмы Способ питание – гетеротрофные или миксотрофные Размножение – бесполое (деление на двое,

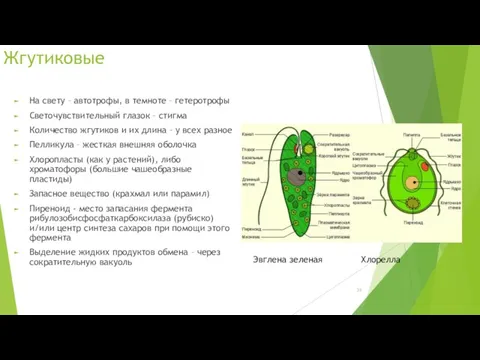

- 31. Жгутиковые На свету – автотрофы, в темноте – гетеротрофы Светочувствительный глазок – стигма Количество жгутиков и

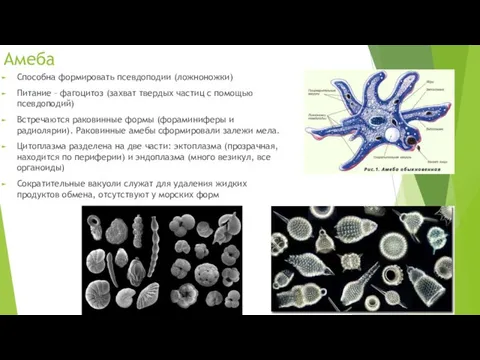

- 32. Амеба Способна формировать псевдоподии (ложноножки) Питание – фагоцитоз (захват твердых частиц с помощью псевдоподий) Встречаются раковинные

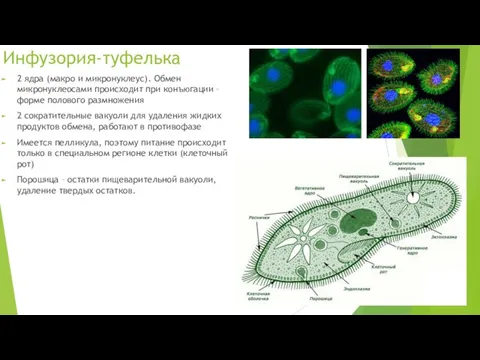

- 33. Инфузория-туфелька 2 ядра (макро и микронуклеус). Обмен микронуклеосами происходит при конъюгации – форме полового размножения 2

- 34. Патогенные простейшие Жгутиконосцы Лейшмании Лямблия Трихомонада Трипаносома – сонная болезнь Дизентерийная амеба

- 35. Жизненный цикл малярийного плазмодия

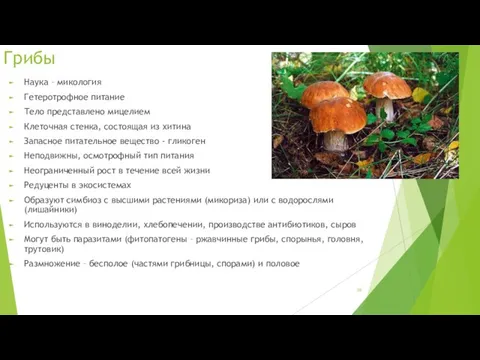

- 36. Грибы Наука – микология Гетеротрофное питание Тело представлено мицелием Клеточная стенка, состоящая из хитина Запасное питательное

- 37. Грибная клетка Обычная эукариотическая клетка – имеется ядро и мембранные органоиды Клеточная стенка из хитина Запасное

- 38. Мицелий (=гифы) Гифы гриба представляют собой синцитий – одну большую клетку, содержащую много ядер. Встречается также

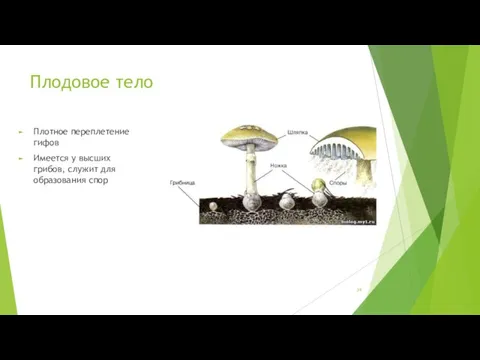

- 39. Плодовое тело Плотное переплетение гифов Имеется у высших грибов, служит для образования спор

- 40. Группы грибов Дрожжи – одноклеточные (!!!) грибы, размножаются почкованием Плесневые грибы – аспергилл, пеницилл, мукор Шляпочные

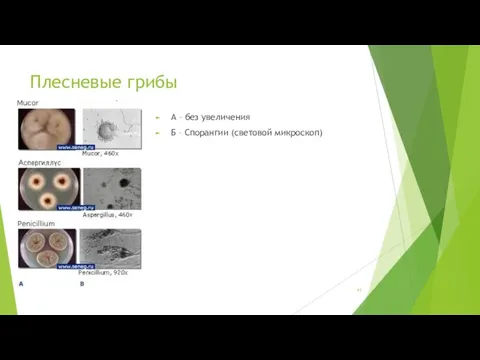

- 41. Плесневые грибы А – без увеличения Б – Спорангии (световой микроскоп)

- 42. Лишайники Наука - лихенология Симбиотические организмы, образованные грибом и зеленой водорослью/цианобактерией, следовательно, НЕ имеют систематического ранга!

- 43. Строение лишайников

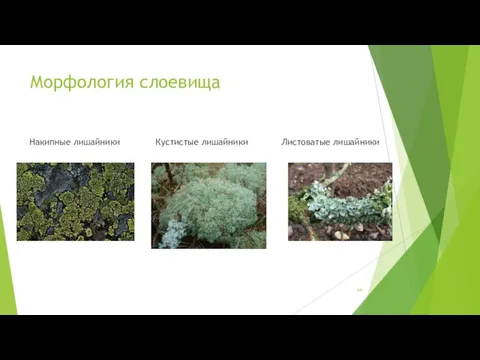

- 44. Морфология слоевища Накипные лишайники Кустистые лишайники Листоватые лишайники

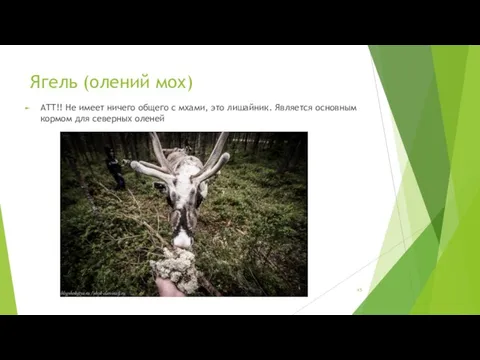

- 45. Ягель (олений мох) ATT!! Не имеет ничего общего с мхами, это лишайник. Является основным кормом для

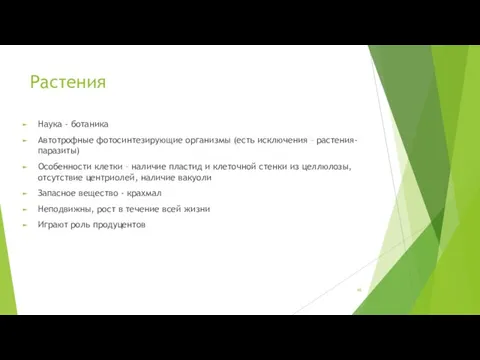

- 46. Растения Наука - ботаника Автотрофные фотосинтезирующие организмы (есть исключения – растения-паразиты) Особенности клетки – наличие пластид

- 47. Растительная клетка

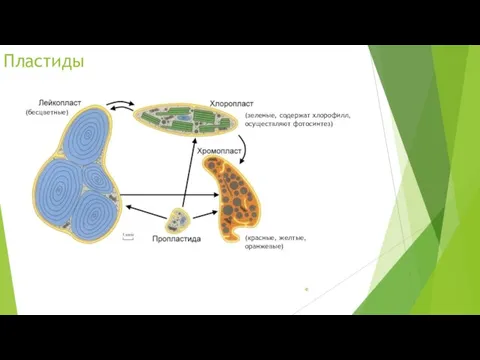

- 48. Пластиды (бесцветные) (зеленые, содержат хлорофилл, осуществляют фотосинтез) (красные, желтые, оранжевые)

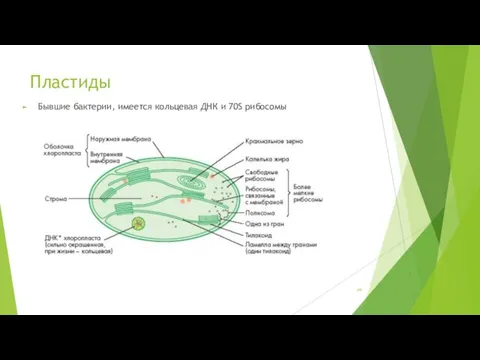

- 49. Пластиды Бывшие бактерии, имеется кольцевая ДНК и 70S рибосомы

- 50. Растения Низшие (не имеют органов и тканей) Водоросли Высшие (развиты ткани и органы) Споровые Мхи Папоротники

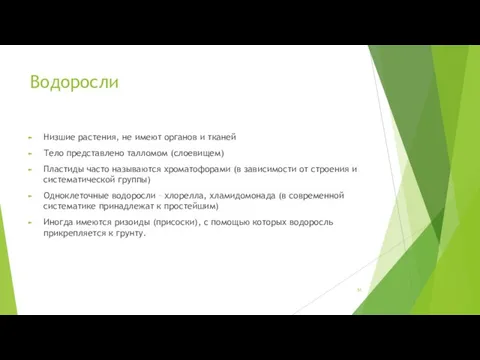

- 51. Водоросли Низшие растения, не имеют органов и тканей Тело представлено талломом (слоевищем) Пластиды часто называются хроматофорами

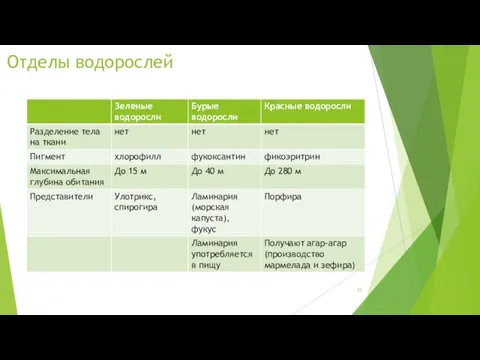

- 52. Отделы водорослей

- 53. Зеленые водоросли Спирогира – зеленая нитчатая водоросль (половой процесс – конъюгация) n n 2n R! n

- 54. Зеленые водоросли Улотрикс (нитчатая водоросль)

- 55. Высшие растения Вышли на сушу – пришлось преодолевать силу тяжести и добывать воду из почвы. Поэтому

- 56. Растительные ткани Ткань - система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями.

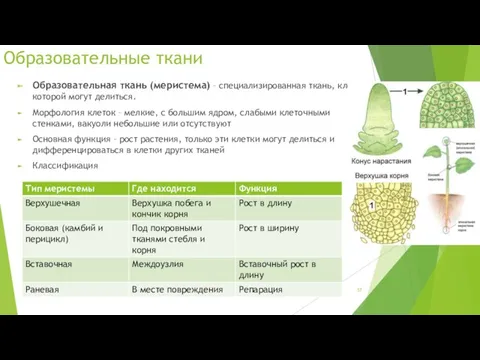

- 57. Образовательные ткани Образовательная ткань (меристема) – специализированная ткань, клетки которой могут делиться. Морфология клеток – мелкие,

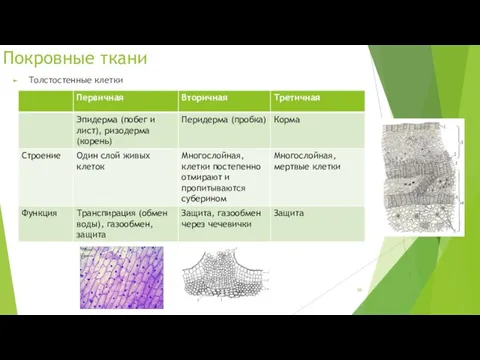

- 58. Покровные ткани Толстостенные клетки

- 59. Устьица Эпидерма осуществляет газообмен и транспирацию за счет наличия устьиц Замыкающие клетки устьиц имеют неравномерно утолщенные

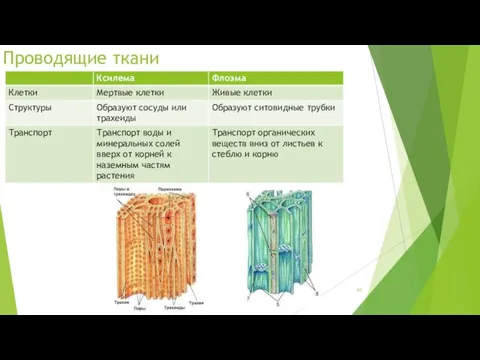

- 60. Проводящие ткани

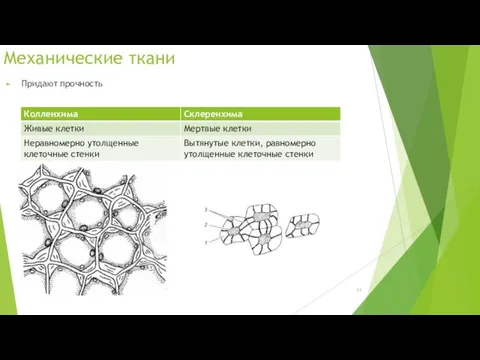

- 61. Механические ткани Придают прочность

- 62. Основная ткань (паренхима)

- 63. Выделительные ткани Гидатоды – выделение капель воды в условиях большой влажности Нектарники Млечники Пищеварительные волоски (насекомоядные

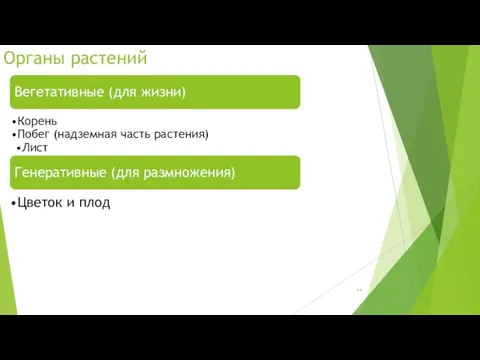

- 64. Органы растений Вегетативные (для жизни) Корень Побег (надземная часть растения) Лист Стебель Почки Генеративные (для размножения)

- 65. Корень Осевой орган Функции – закрепление в грунте, минеральное и водное питание, запасание питательных веществ, вегетативное

- 66. Строение корня ATT! Корневой волосок – вырост клетки покровной ткани, одноклеточная структура 1 – ризодерма 2

- 67. Типы корневых систем 1- главный корень, развивается из зародышевого корешка 2 – придаточные корни, отходят от

- 68. Видоизменения корней Как отличить? Имеют внутреннее строение корня! Корнеплоды (запасают питательные вещества) Корневые шишки (=корневые клубни)

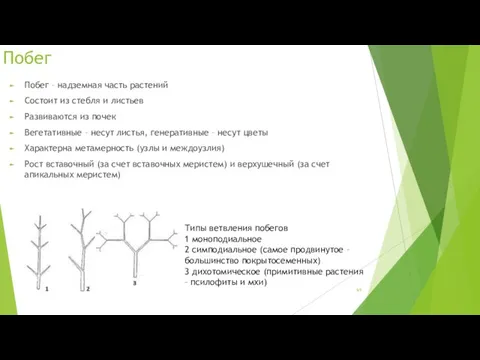

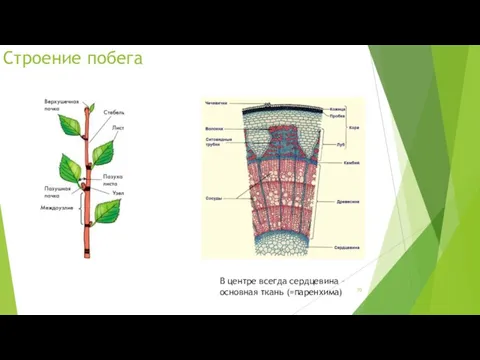

- 69. Побег Побег – надземная часть растений Состоит из стебля и листьев Развиваются из почек Вегетативные –

- 70. Строение побега В центре всегда сердцевина – основная ткань (=паренхима)

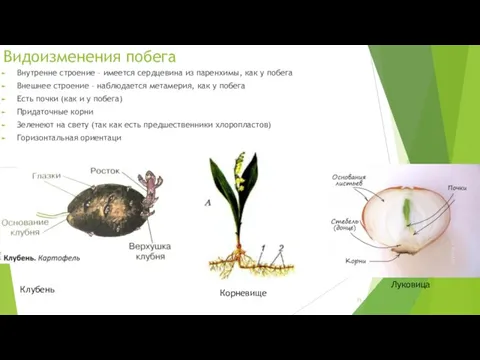

- 71. Видоизменения побега Внутренне строение – имеется сердцевина из паренхимы, как у побега Внешнее строение – наблюдается

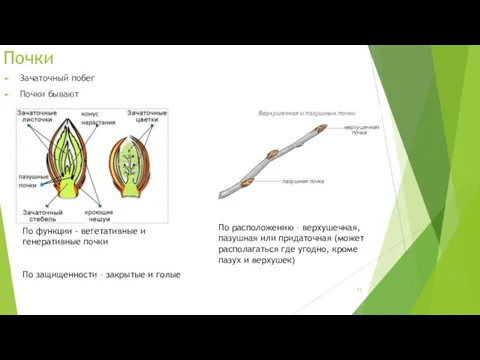

- 72. Почки Зачаточный побег Почки бывают По функции - вегетативные и генеративные почки По расположению – верхушечная,

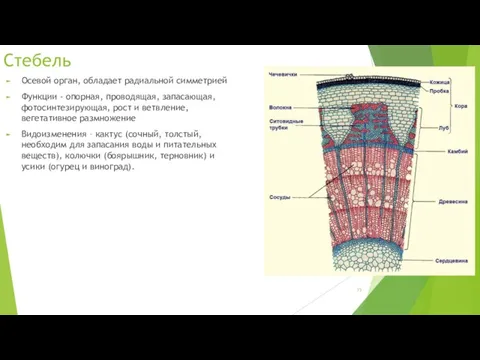

- 73. Стебель Осевой орган, обладает радиальной симметрией Функции - опорная, проводящая, запасающая, фотосинтезирующая, рост и ветвление, вегетативное

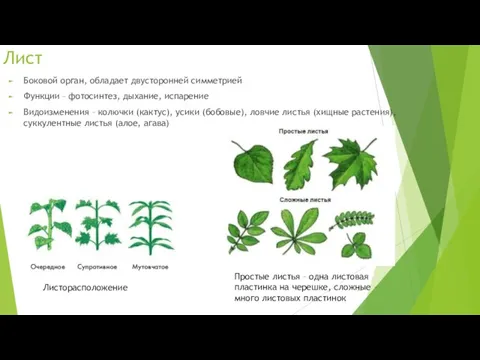

- 74. Лист Боковой орган, обладает двусторонней симметрией Функции – фотосинтез, дыхание, испарение Видоизменения – колючки (кактус), усики

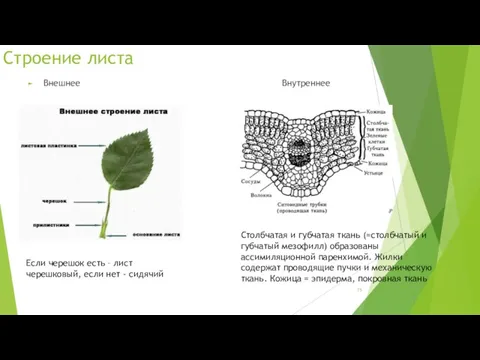

- 75. Строение листа Внешнее Внутреннее Если черешок есть – лист черешковый, если нет - сидячий Столбчатая и

- 76. Растения Низшие (не имеют органов и тканей) Водоросли Высшие (развиты ткани и органы) Споровые Мхи Папоротники

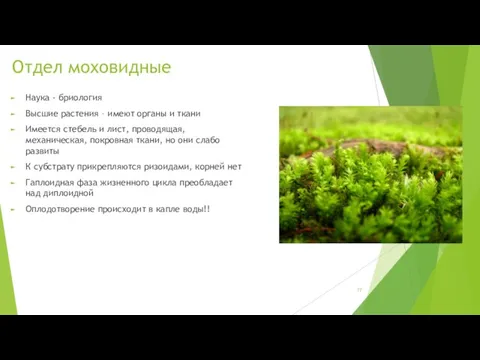

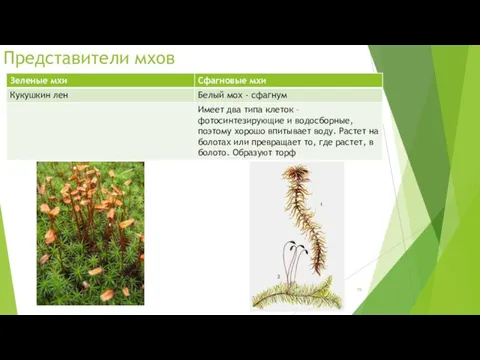

- 77. Отдел моховидные Наука - бриология Высшие растения – имеют органы и ткани Имеется стебель и лист,

- 78. Жизненный цикл мхов На примере мха кукушкин лен Гаметофит (половое поколение) – гаплоидное поколение, дает гаметы.

- 79. Представители мхов

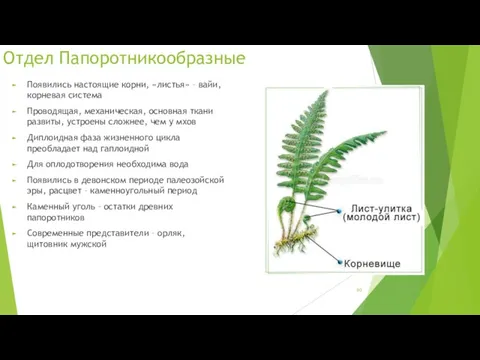

- 80. Отдел Папоротникообразные Появились настоящие корни, «листья» – вайи, корневая система Проводящая, механическая, основная ткани развиты, устроены

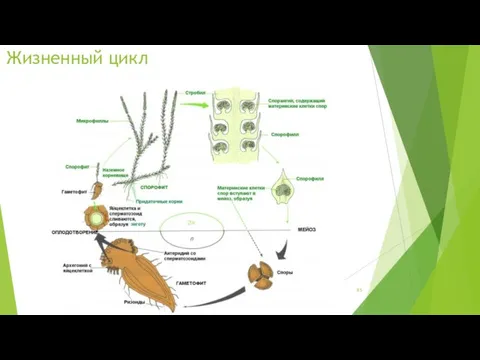

- 81. Жизненный цикл папоротников Гаметофит – маленькая фотосинтезирующая пластинка с ризоидами (=заросток) Спорофит – листостебельное растение Спорангии

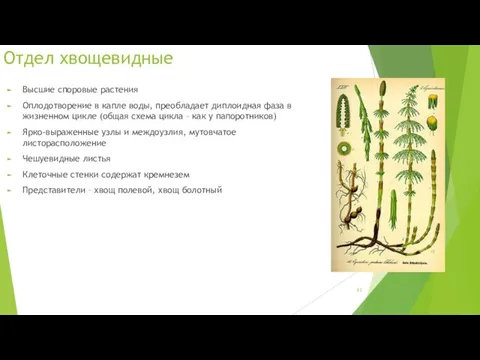

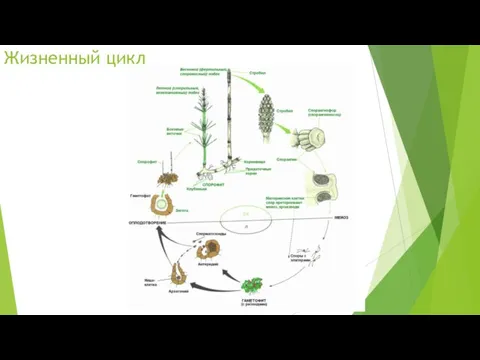

- 82. Отдел хвощевидные Высшие споровые растения Оплодотворение в капле воды, преобладает диплоидная фаза в жизненном цикле (общая

- 83. Жизненный цикл

- 84. Отдел плауновидные Высшие споровые растения Жизненный цикл – преобладает спорофит, оплодотворение в капле воды (общая схема

- 85. Жизненный цикл

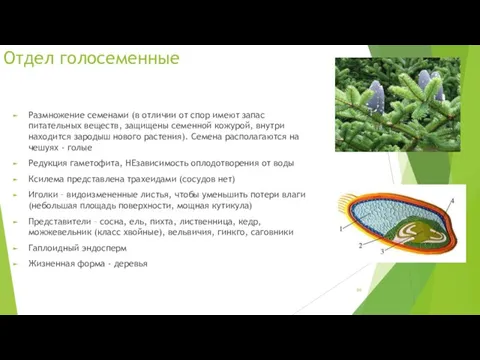

- 86. Отдел голосеменные Размножение семенами (в отличии от спор имеют запас питательных веществ, защищены семенной кожурой, внутри

- 87. Жизненный цикл сосны Как и все голосеменные, сосна — разноспоровое растение. На нижней стороне чешуек мужских

- 88. Отдел покрытосеменные (=цветковые) Цветок и плод – специализированные генеративные органы Преобладает спорофит в жизненном цикле, редукция

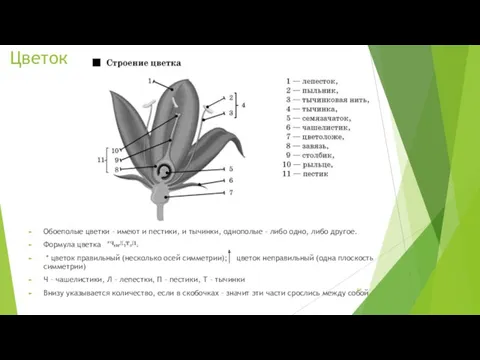

- 89. Цветок Обоеполые цветки – имеют и пестики, и тычинки, однополые – либо одно, либо другое. Формула

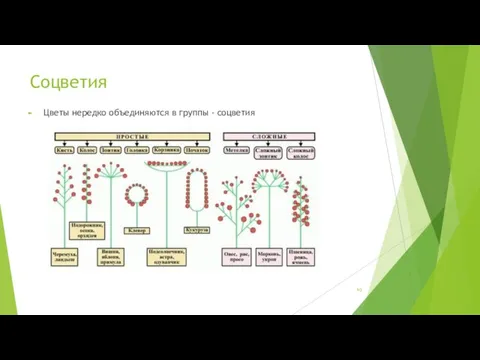

- 90. Соцветия Цветы нередко объединяются в группы - соцветия

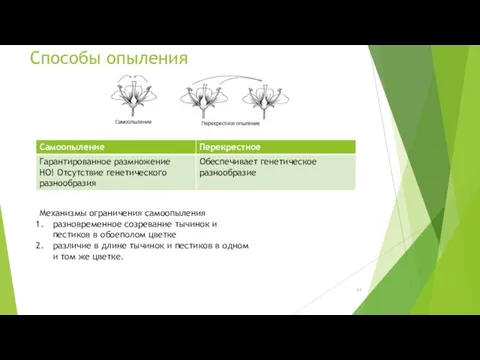

- 91. Способы опыления Механизмы ограничения самоопыления разновременное созревание тычинок и пестиков в обоеполом цветке различие в длине

- 92. Способы перекрестного опыления

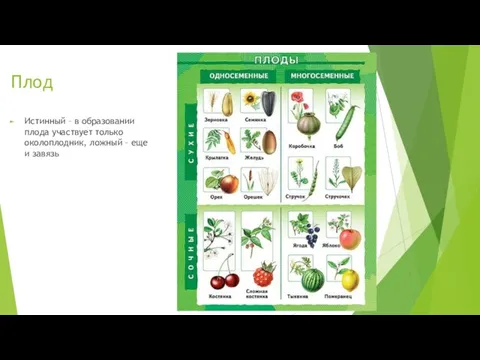

- 93. Плод Истинный – в образовании плода участвует только околоплодник, ложный – еще и завязь

- 94. Способы распространения семян

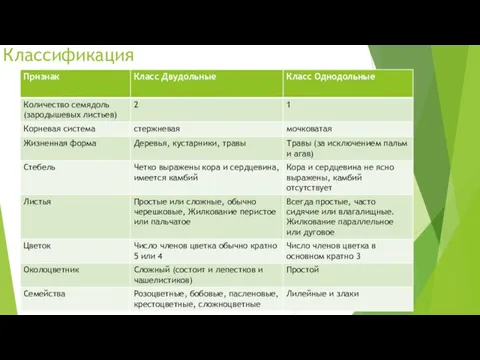

- 95. Классификация

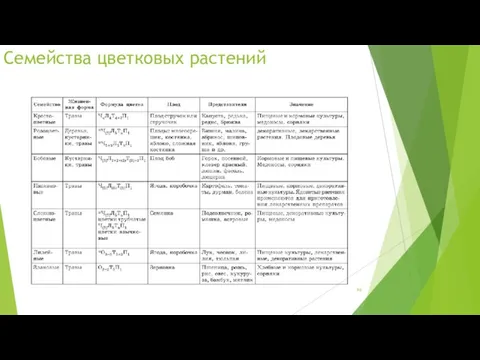

- 96. Семейства цветковых растений

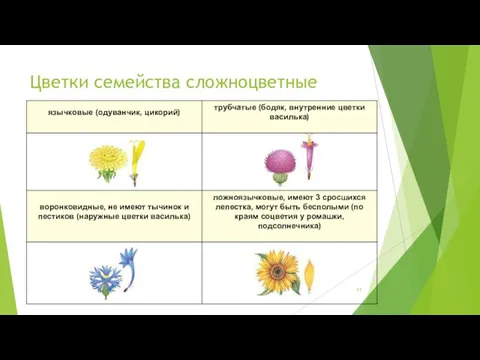

- 97. Цветки семейства сложноцветные

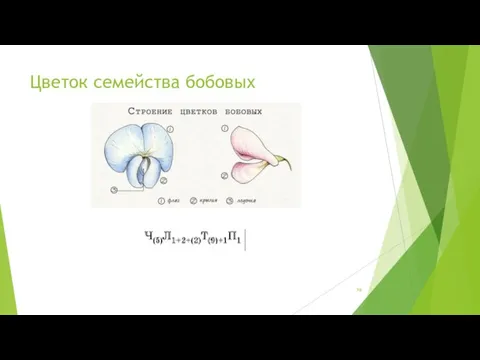

- 98. Цветок семейства бобовых

- 100. Скачать презентацию

Хвороби бджіл

Хвороби бджіл презентация Клетка

презентация Клетка Генетические и средовые детерминанты вызванных потенциалов

Генетические и средовые детерминанты вызванных потенциалов Элективный курс Биология и будущая профессия 9 класс

Элективный курс Биология и будущая профессия 9 класс Презентация по теме Жизнь, основные свойства живого Диск

Презентация по теме Жизнь, основные свойства живого Диск Выполнение открытки Рыжая красавица – лиса

Выполнение открытки Рыжая красавица – лиса Лекарственные растения

Лекарственные растения презентация Строение и работа сердца. Кровеносные сосуды

презентация Строение и работа сердца. Кровеносные сосуды газообмен в легких

газообмен в легких Ісіктер мен ағзаның иммунды биологиялық әрекеттесу ерекшеліктері

Ісіктер мен ағзаның иммунды биологиялық әрекеттесу ерекшеліктері Влияние спиртов на организм человека

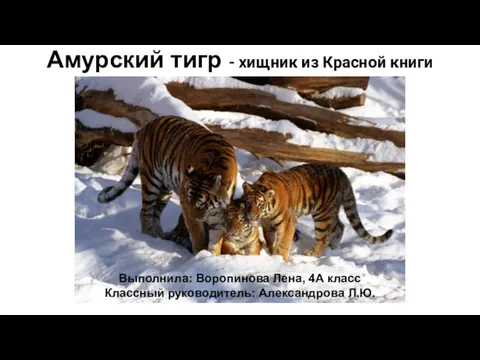

Влияние спиртов на организм человека Амурский тигр - хищник из Красной книги

Амурский тигр - хищник из Красной книги Органы цветковых растений

Органы цветковых растений Мейоз. Значение мейоза

Мейоз. Значение мейоза История органического мира земли

История органического мира земли Физиология пищеварения

Физиология пищеварения Введение в биологию

Введение в биологию Зология беспозвоночных животных

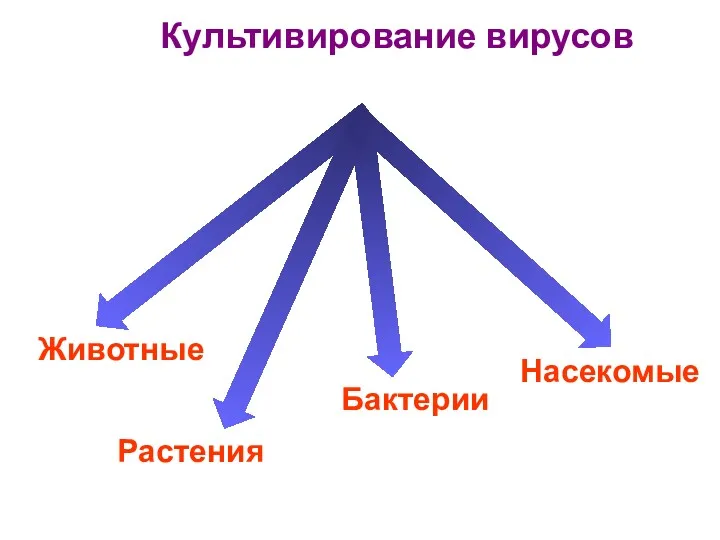

Зология беспозвоночных животных Культивирование вирусов

Культивирование вирусов Органические вещества клетки. Углеводы и белки

Органические вещества клетки. Углеводы и белки Кто в каком домике живёт. (Окружающий мир, 1 класс)

Кто в каком домике живёт. (Окружающий мир, 1 класс) Мир насекомых

Мир насекомых Строение семян однодольных и двудольных растений. Морфология проростка. Прорастание семян

Строение семян однодольных и двудольных растений. Морфология проростка. Прорастание семян Геоботаническое и культуртехническое обследование кормовых угодий

Геоботаническое и культуртехническое обследование кормовых угодий Морфология микроорганизмов. Лекция 2. Морфология бактерий

Морфология микроорганизмов. Лекция 2. Морфология бактерий Кістки лицевого і мозкового відділу черепа

Кістки лицевого і мозкового відділу черепа Органы чувств: глаза

Органы чувств: глаза Анализаторы. Органы чувств

Анализаторы. Органы чувств