Содержание

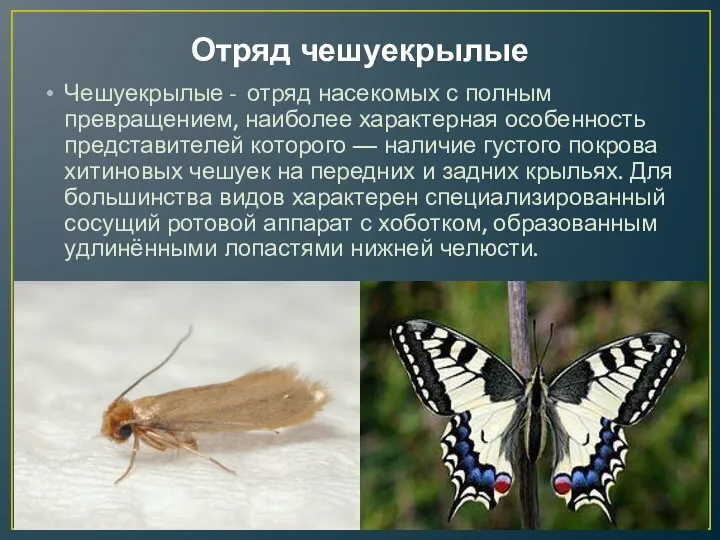

- 2. Отряд чешуекрылые Чешуекрылые - отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие

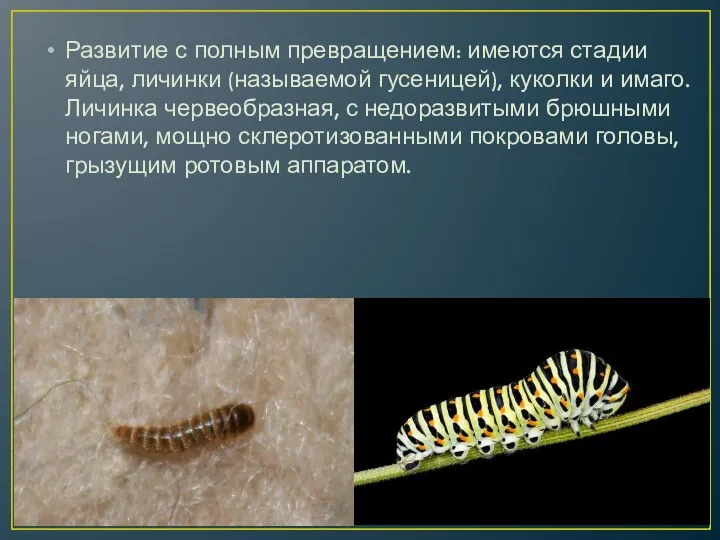

- 3. Развитие с полным превращением: имеются стадии яйца, личинки (называемой гусеницей), куколки и имаго. Личинка червеобразная, с

- 4. Чешуекрылые в настоящее время являются одним из наиболее богатых видами отрядов насекомых — в отряде насчитывается

- 5. Семейство: Настоящие моли

- 6. Семейство: Древоточцы

- 7. Семейство: Стеклянницы

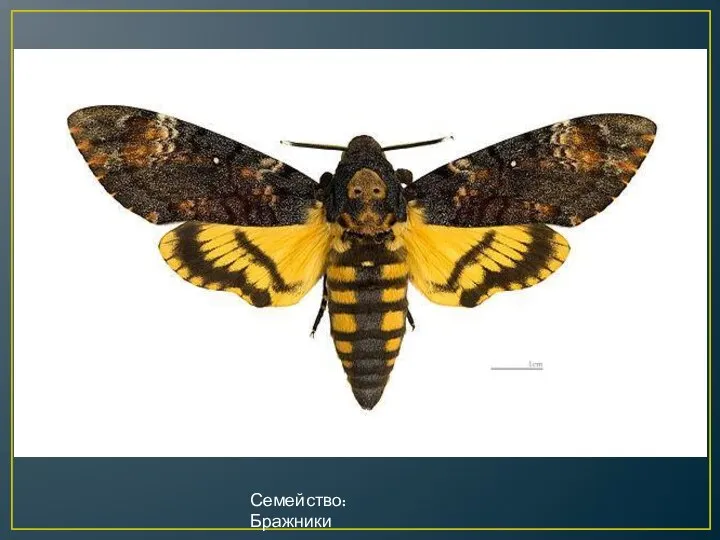

- 8. Семейство: Бражники

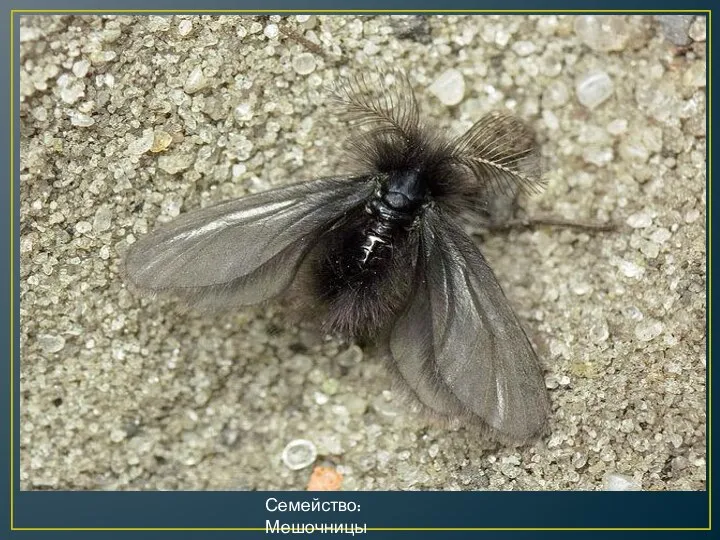

- 9. Семейство: Мешочницы

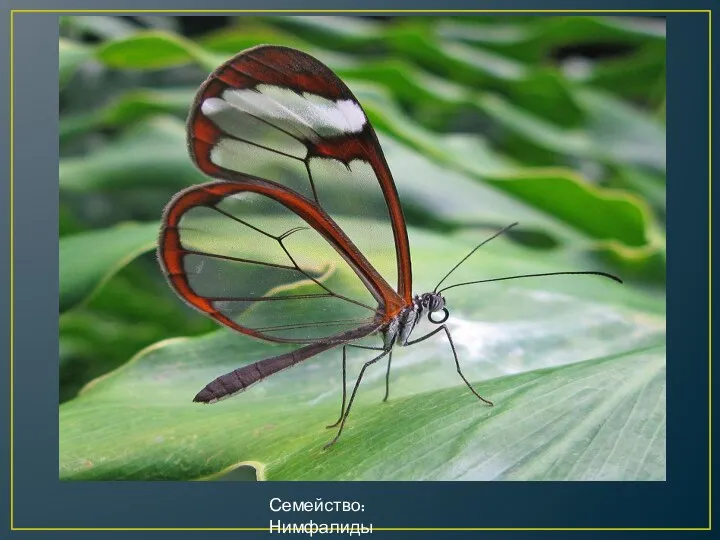

- 10. Семейство: Нимфалиды

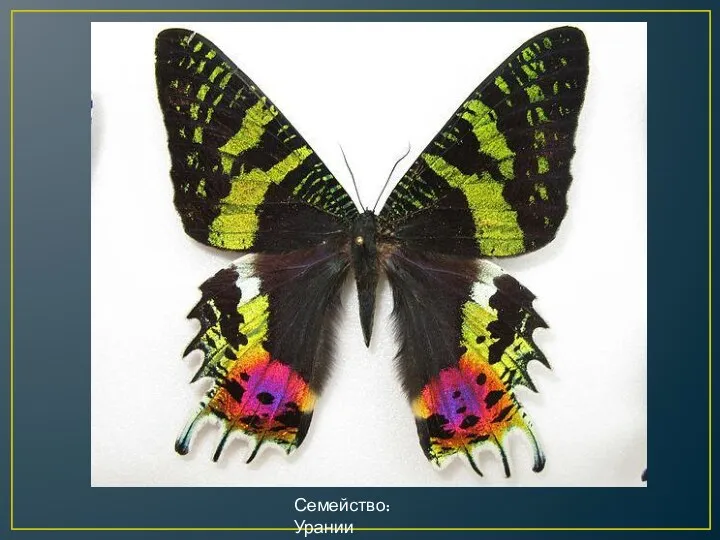

- 11. Семейство: Урании

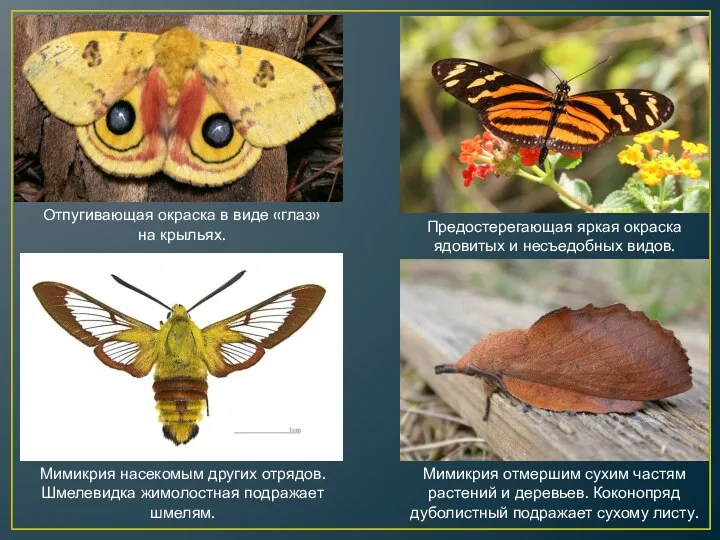

- 12. Отпугивающая окраска в виде «глаз» на крыльях. Предостерегающая яркая окраска ядовитых и несъедобных видов. Мимикрия насекомым

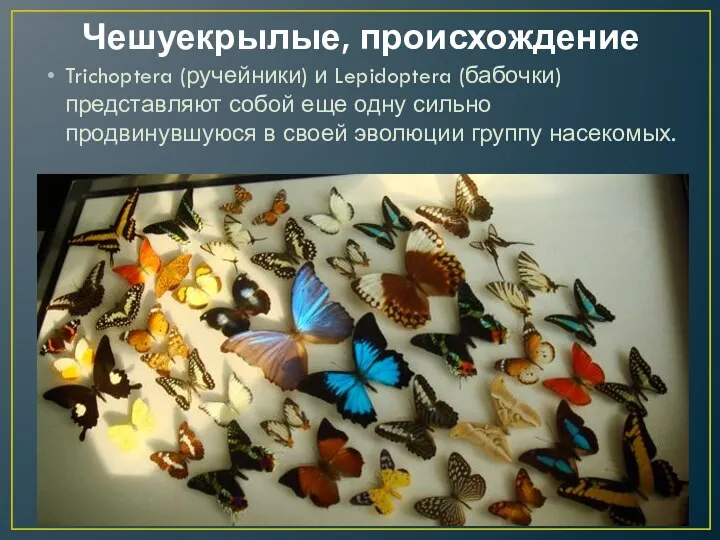

- 13. Чешуекрылые, происхождение Trichoptera (ручейники) и Lepidoptera (бабочки) представляют собой еще одну сильно продвинувшуюся в своей эволюции

- 14. Чешуекрылые хорошо всем известны из-за огромного разнообразия крупных, ярко окрашенных форм, они эволюционно очень молоды и

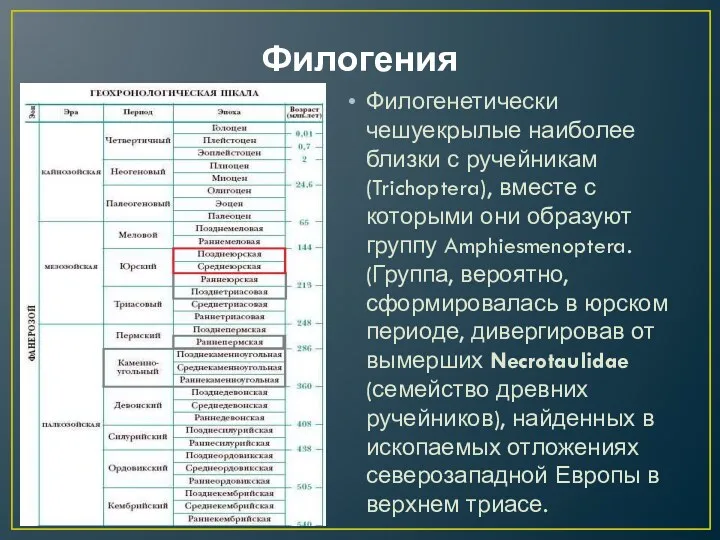

- 15. Филогения Филогенетически чешуекрылые наиболее близки с ручейникам (Trichoptera), вместе с которыми они образуют группу Amphiesmenoptera. (Группа,

- 16. Ручейники и чешуекрылые Чешуекрылые и ручейники имеют ряд общих специализированных черт строения, доказывающих их происхождение от

- 17. Ископаемый ручейник в янтаре

- 18. Современные ручейники

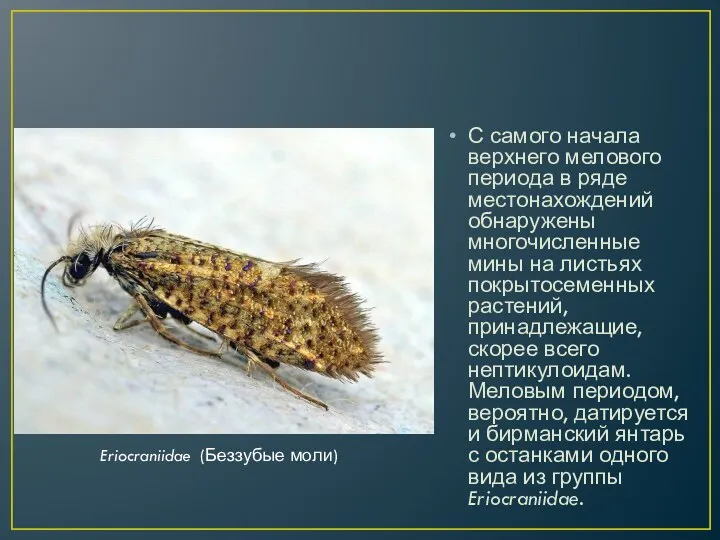

- 19. Возникновение и развитие отряда чешуекрылых Возникновение и развитие отряда произошло в меловом периоде. Как отряд насекомых,

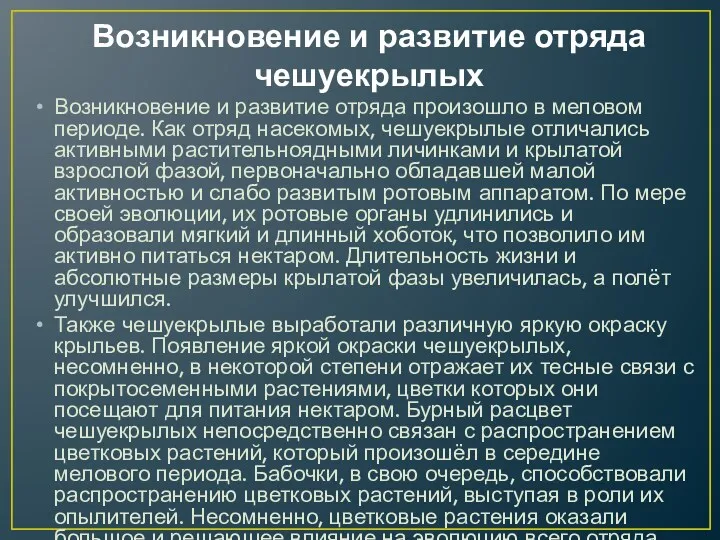

- 21. От первых чешуекрылых Геологическая история чешуекрылых известна весьма фрагментарно. Остатки древнейших чешуекрылых были обнаружены в отложениях

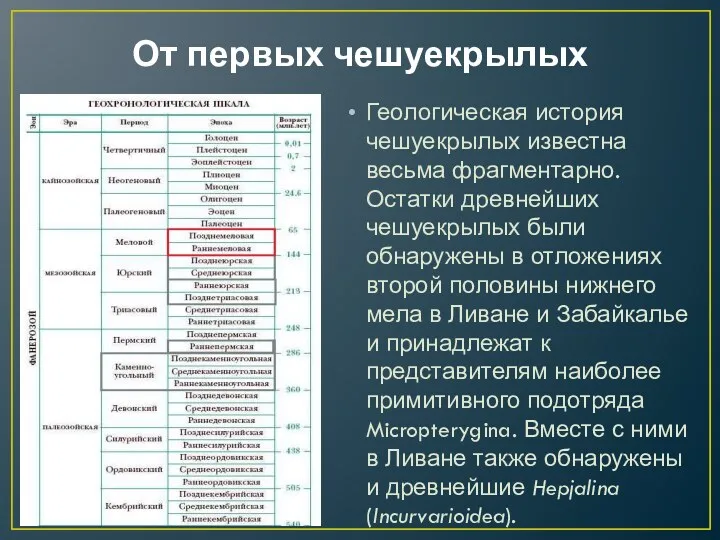

- 22. Incurvarioidea (современный представитель надсемейства молевидных чешуекрылых из клады однопорых)

- 23. С самого начала верхнего мелового периода в ряде местонахождений обнаружены многочисленные мины на листьях покрытосеменных растений,

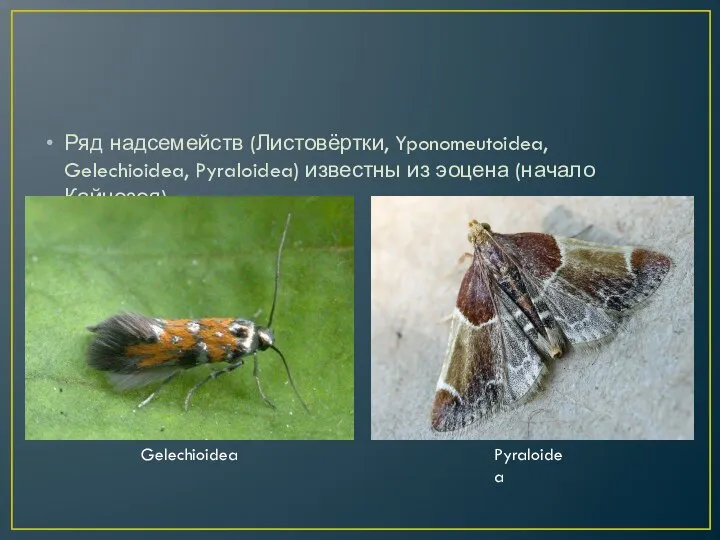

- 24. Ряд надсемейств (Листовёртки, Yponomeutoidea, Gelechioidea, Pyraloidea) известны из эоцена (начало Кайнозоя). Gelechioidea Pyraloidea

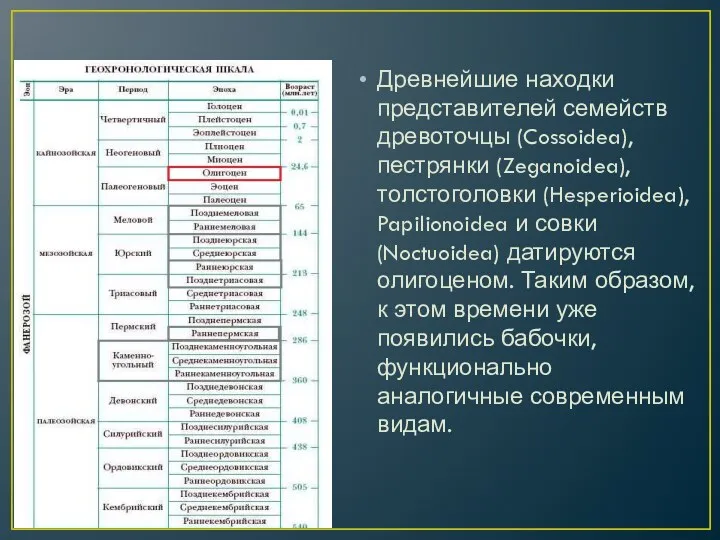

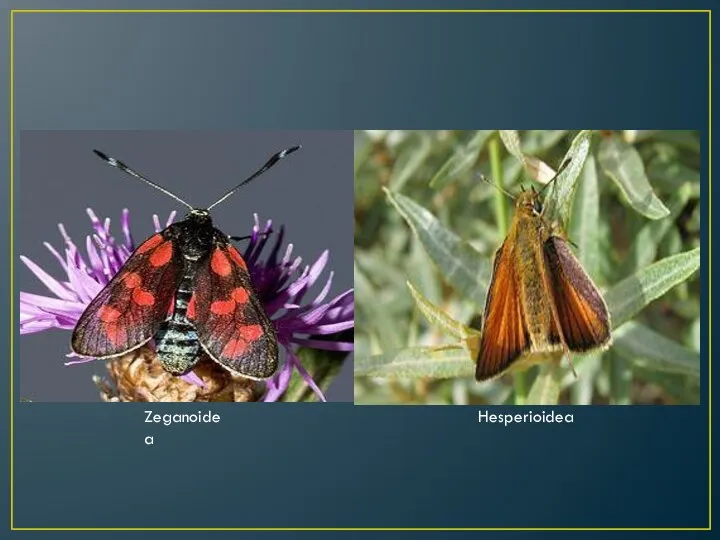

- 25. Древнейшие находки представителей семейств древоточцы (Cossoidea), пестрянки (Zeganoidea), толстоголовки (Hesperioidea), Papilionoidea и совки (Noctuoidea) датируются олигоценом.

- 26. Zeganoidea Hesperioidea

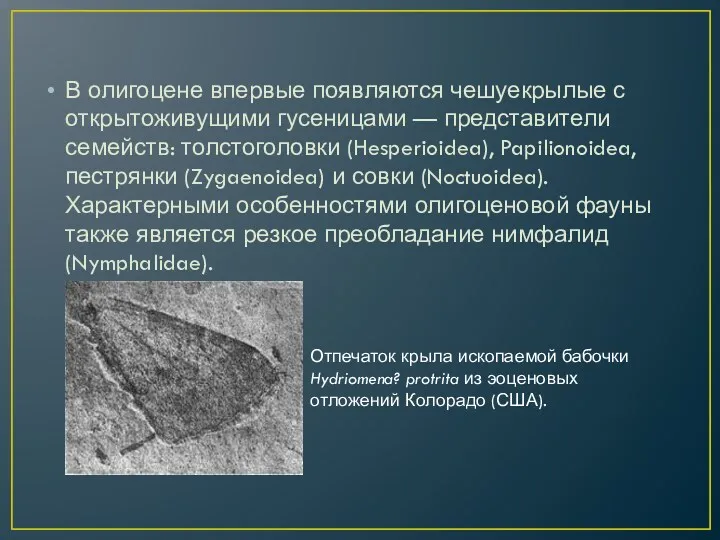

- 27. В олигоцене впервые появляются чешуекрылые с открытоживущими гусеницами — представители семейств: толстоголовки (Hesperioidea), Papilionoidea, пестрянки (Zygaenoidea)

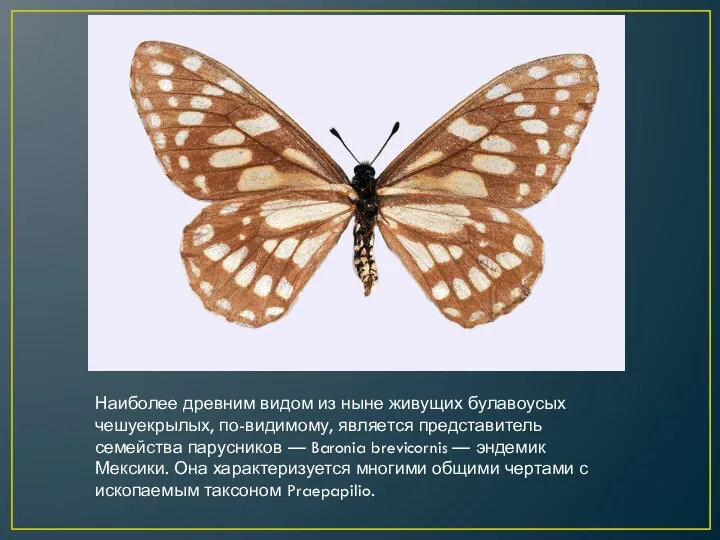

- 28. Наиболее древним видом из ныне живущих булавоусых чешуекрылых, по-видимому, является представитель семейства парусников — Baronia brevicornis

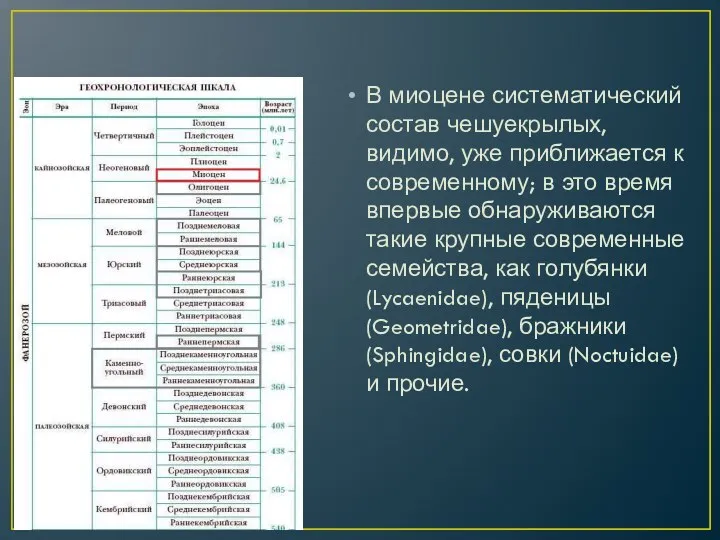

- 29. В миоцене систематический состав чешуекрылых, видимо, уже приближается к современному; в это время впервые обнаруживаются такие

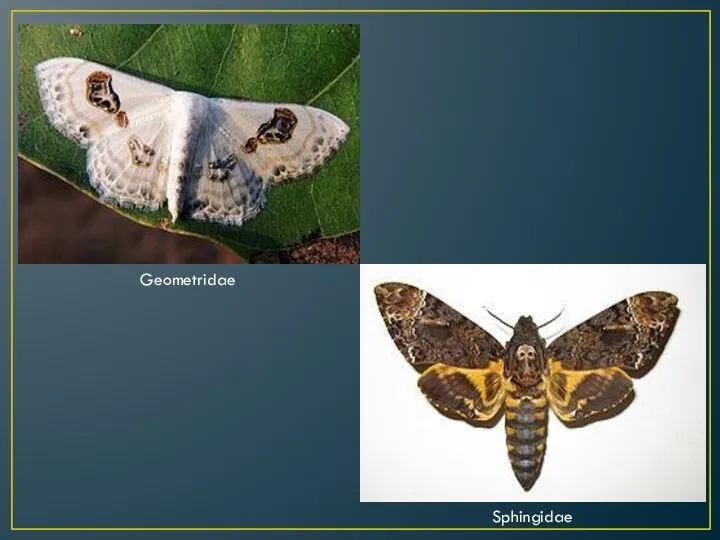

- 30. Geometridae Sphingidae

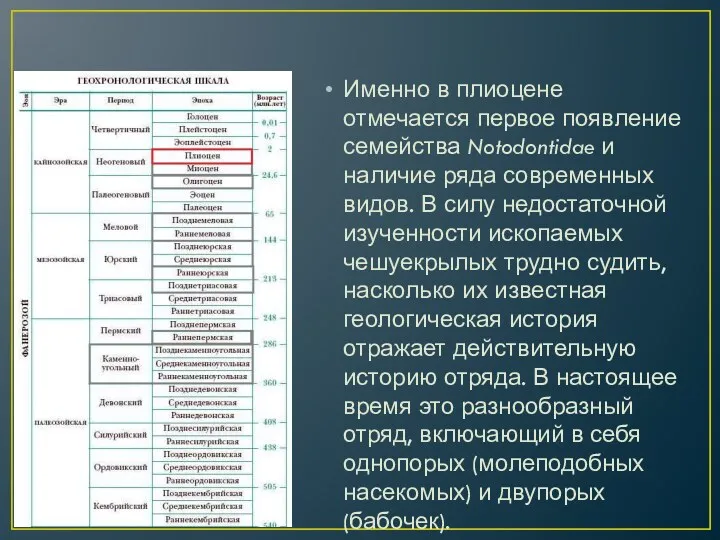

- 31. Именно в плиоцене отмечается первое появление семейства Notodontidae и наличие ряда современных видов. В силу недостаточной

- 32. Среди чешуекрылых особенно выделилась группа двупорых, которых обычно и называют бабочками. Их развитие в основном явилось

- 33. Зоогеографические области: Палеарктическая область Неарктическая область Неотропическая область Афротропическая (Эфиопская) область Восточная (Индо-Малайская) область Австралийская область

- 34. Палеарктическая область Самый обширный регион — тянется по Северному полушарию, охватывая Европу, большую часть Азии (с

- 35. Палеарктическая область Морфологические адаптации: вооружение ног и лобные хитиновые выросты у видов, обитающих в пустынно-степной зоне

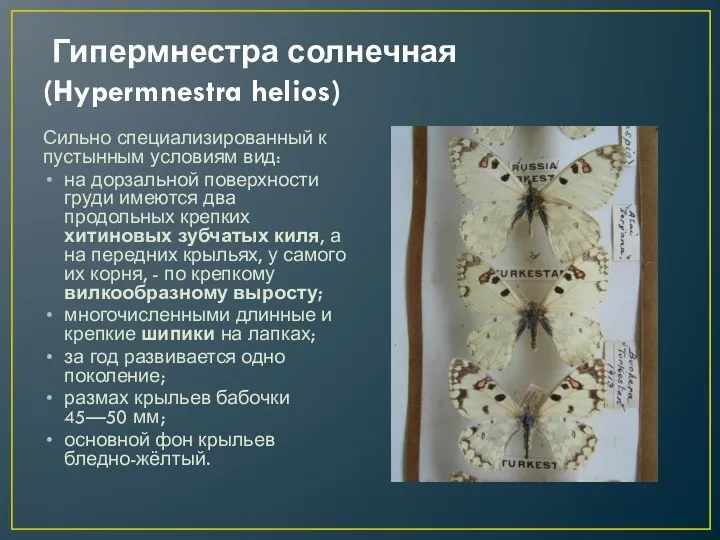

- 36. Гипермнестра солнечная (Hypermnestra helios) Сильно специализированный к пустынным условиям вид: на дорзальной поверхности груди имеются два

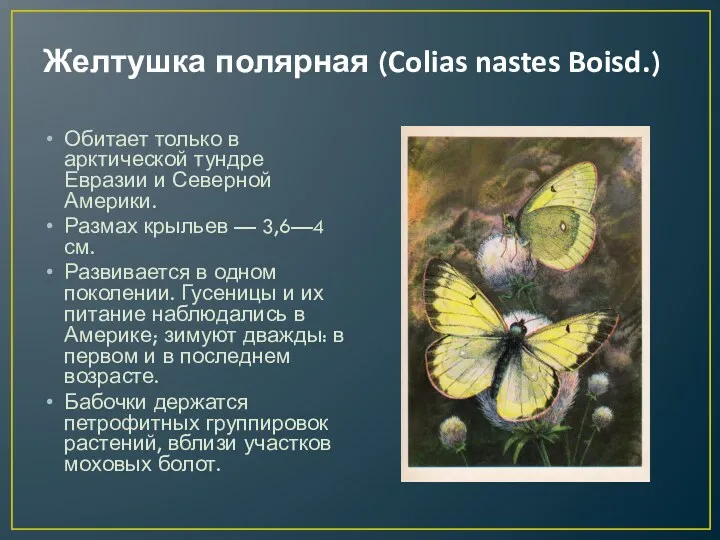

- 37. Желтушка полярная (Colias nastes Boisd.) Обитает только в арктической тундре Евразии и Северной Америки. Размах крыльев

- 38. Адаптации поведения: высокая подвижность гусениц псаммофильных (животные песчаных почв) видов, которые уходят в песок в течение

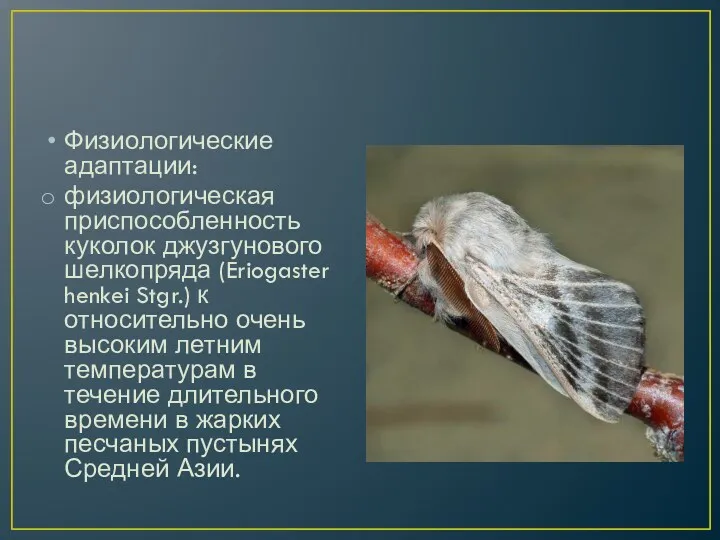

- 39. Физиологические адаптации: физиологическая приспособленность куколок джузгунового шелкопряда (Eriogaster henkei Stgr.) к относительно очень высоким летним температурам

- 40. В результате длительной эволюции сезонная ритмика в развитии чешуекрылых, типы годичных циклов выработались как приспособительная реакция

- 41. Неарктическая область Простирается от севера Канады и Аляски до субтропиков Флориды и Калифорнии. Фауна региона относительно

- 42. Неотропическая область Охватывает Мексику, Центральную и Южную Америку. Самые разнообразные природные и климатические условия. Наиболее богаты

- 43. Неотропическая область Сравнительно многие виды очень велики: крылья Papilonidae и Morphidae имеют в поперечнике от 6

- 44. Неотропическая область

- 45. Неотропическая область

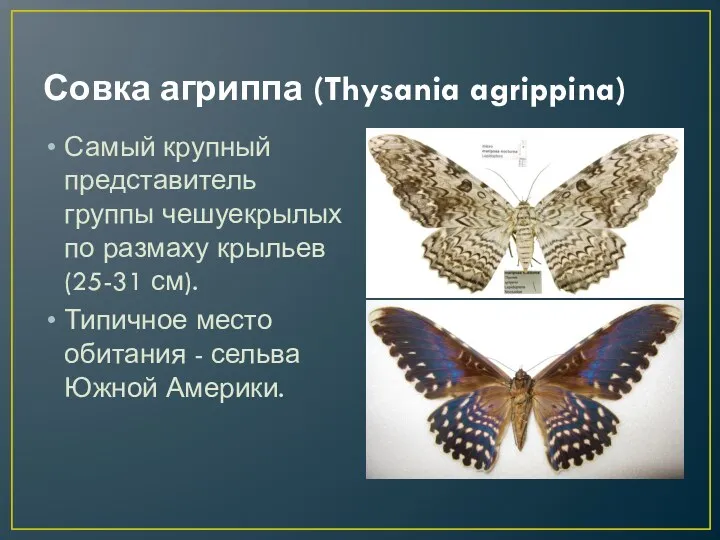

- 46. Совка агриппа (Thysania agrippina) Самый крупный представитель группы чешуекрылых по размаху крыльев (25-31 см). Типичное место

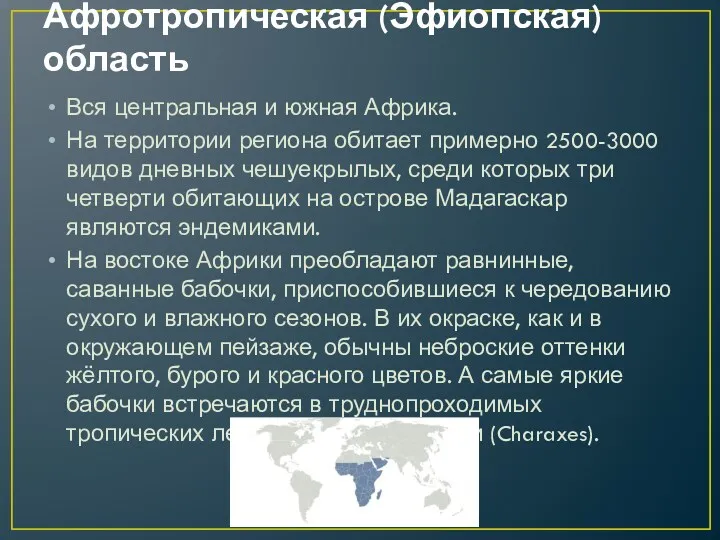

- 47. Афротропическая (Эфиопская) область Вся центральная и южная Африка. На территории региона обитает примерно 2500-3000 видов дневных

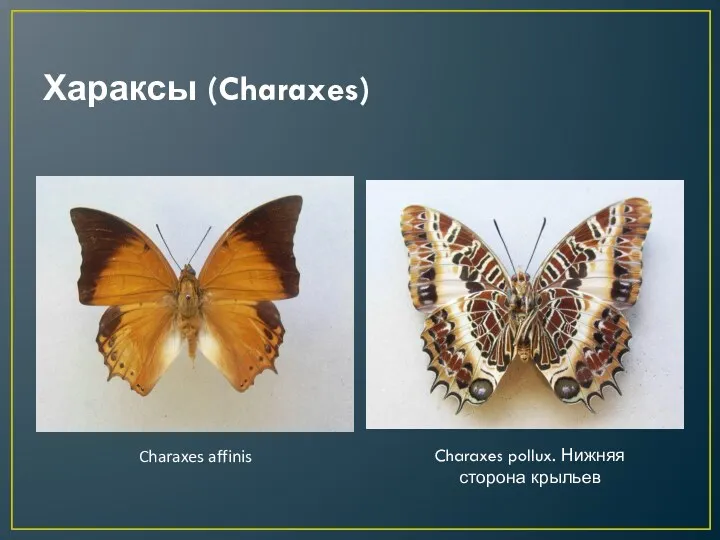

- 48. Хараксы (Charaxes) Charaxes affinis Charaxes pollux. Нижняя сторона крыльев

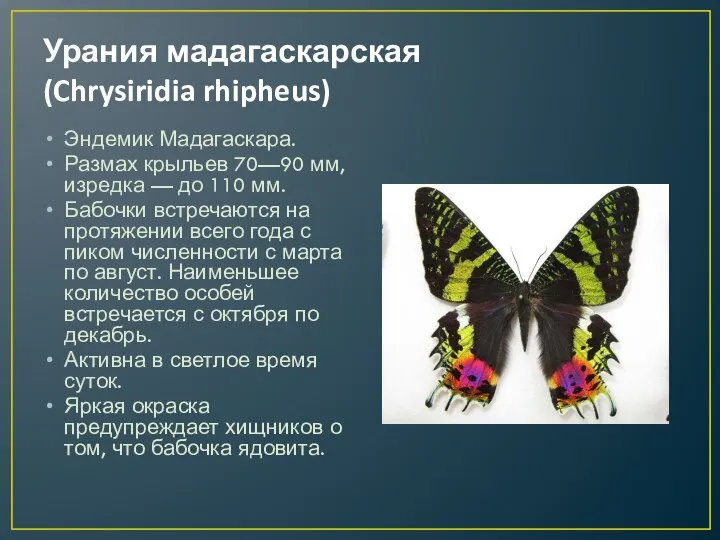

- 49. Урания мадагаскарская (Chrysiridia rhipheus) Эндемик Мадагаскара. Размах крыльев 70—90 мм, изредка — до 110 мм. Бабочки

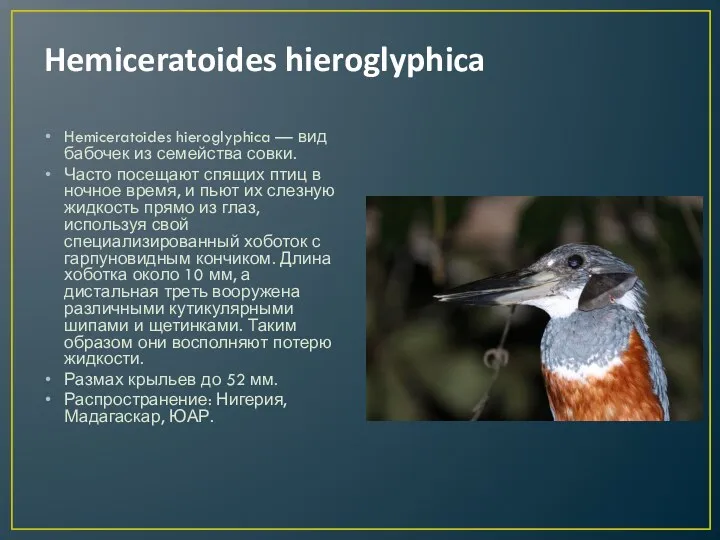

- 50. Hemiceratoides hieroglyphica Hemiceratoides hieroglyphica — вид бабочек из семейства совки. Часто посещают спящих птиц в ночное

- 51. Восточная (Индо-Малайская) область Южная и Юго-Восточная Азия, включая Тайвань, острова Зондские и Филиппинского архипелага. Джунгли занимают

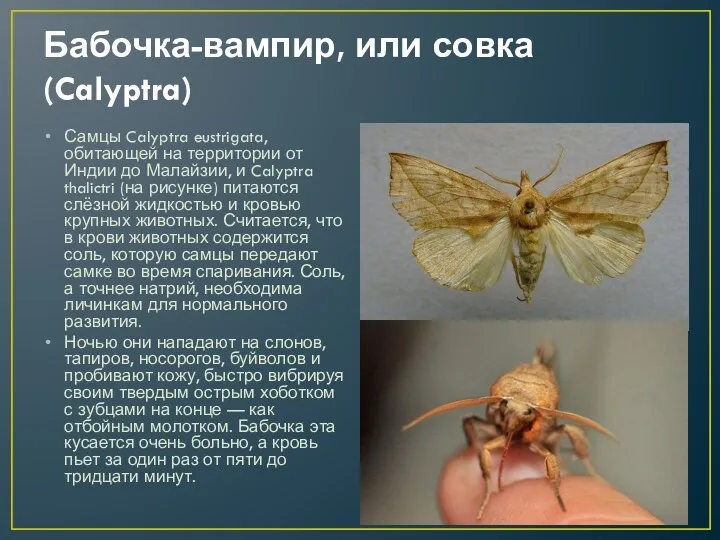

- 52. Бабочка-вампир, или совка (Calyptra) Самцы Calyptra eustrigata, обитающей на территории от Индии до Малайзии, и Calyptra

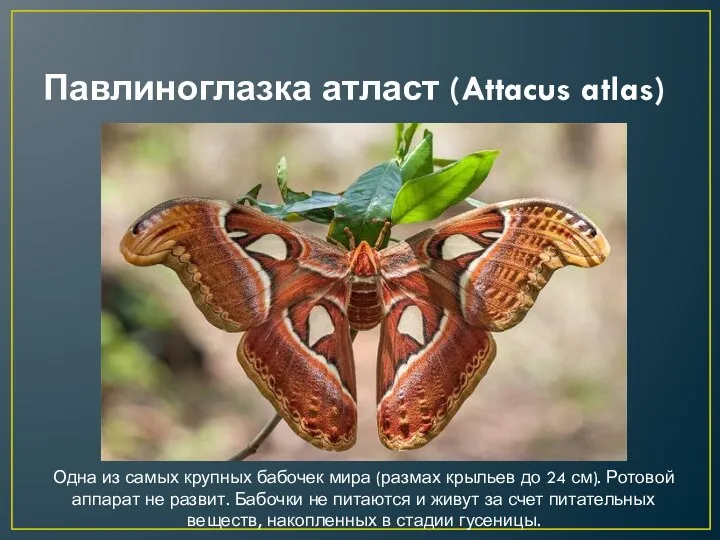

- 53. Павлиноглазка атласт (Attacus atlas) Одна из самых крупных бабочек мира (размах крыльев до 24 см). Ротовой

- 54. Восточная (Индо-Малайская) область Парусник Палинур (Papilio Palinurus) Идея Левконоя (Idea Leuconoe)

- 55. Австралийская область Включает Австралию, Новую Гвинею, Новую Зеландию, Тасманию и бесчисленные прилегающие острова. Многие виды являются

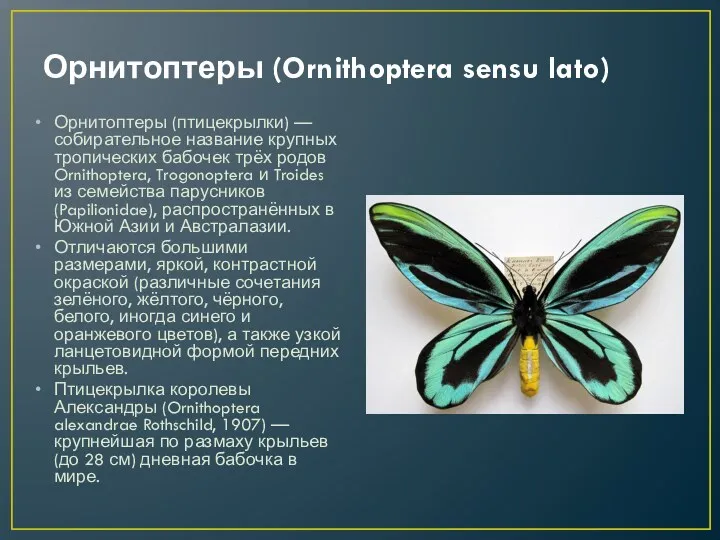

- 56. Орнитоптеры (Ornithoptera sensu lato) Орнитоптеры (птицекрылки) — собирательное название крупных тропических бабочек трёх родов Ornithoptera, Trogonoptera

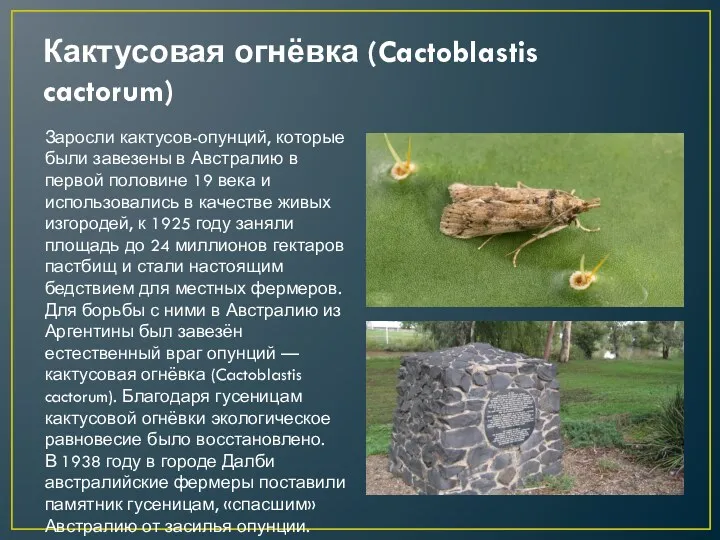

- 57. Кактусовая огнёвка (Cactoblastis cactorum) Заросли кактусов-опунций, которые были завезены в Австралию в первой половине 19 века

- 59. Скачать презентацию

Информационная биология. Основы теории информации. (Тема 3)

Информационная биология. Основы теории информации. (Тема 3) Бесполое размножение

Бесполое размножение Влияние радиоактивных излучений на живые организмы

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы Насекомые

Насекомые Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения и их регуляция

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения и их регуляция Мембранный транспорт

Мембранный транспорт Сколько царств живой природы?

Сколько царств живой природы? Методы изучения биологического круговорота веществ в фитоценозах

Методы изучения биологического круговорота веществ в фитоценозах Модификационная изменчивость. Построение диаграмм

Модификационная изменчивость. Построение диаграмм Механизмы эволюционного процесса. Главные направления эволюции

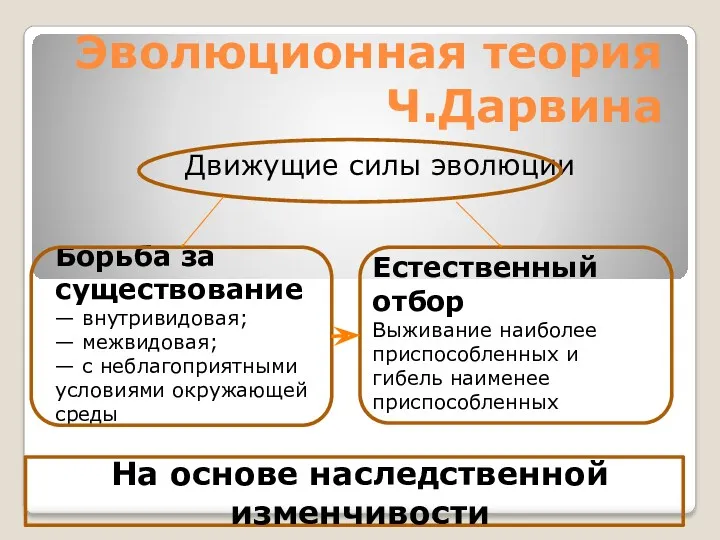

Механизмы эволюционного процесса. Главные направления эволюции Эволюционная теория Ч. Дарвина

Эволюционная теория Ч. Дарвина Урок биологии Внимание!Иглокожие!

Урок биологии Внимание!Иглокожие! Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязь животных в природе

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязь животных в природе Нервная система. Строение нервной системы

Нервная система. Строение нервной системы Партеногенез

Партеногенез Генная инженерия животных

Генная инженерия животных Строение и функции ядра. Формы хранения генетического материала

Строение и функции ядра. Формы хранения генетического материала Белки и нуклеиновые кислоты

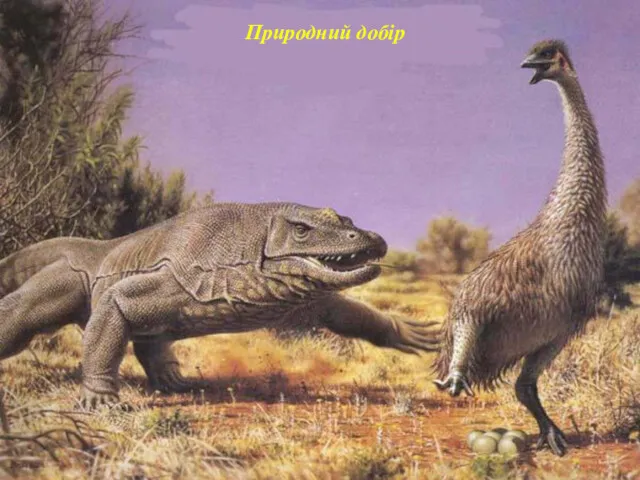

Белки и нуклеиновые кислоты Природний добір

Природний добір Розмноження на клітинному рівні. (Лекція 3)

Розмноження на клітинному рівні. (Лекція 3) Колибри (фотографии)

Колибри (фотографии) Өсімдік гормондары

Өсімдік гормондары Размножение и развитие птиц.

Размножение и развитие птиц. Қазақстанның биологиялық ресурстары

Қазақстанның биологиялық ресурстары Борьба за существование и естественный отбор

Борьба за существование и естественный отбор Обмен веществ в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белка

Обмен веществ в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белка Онтогенез. Типы онтогенеза

Онтогенез. Типы онтогенеза Московский зоопарк

Московский зоопарк