Содержание

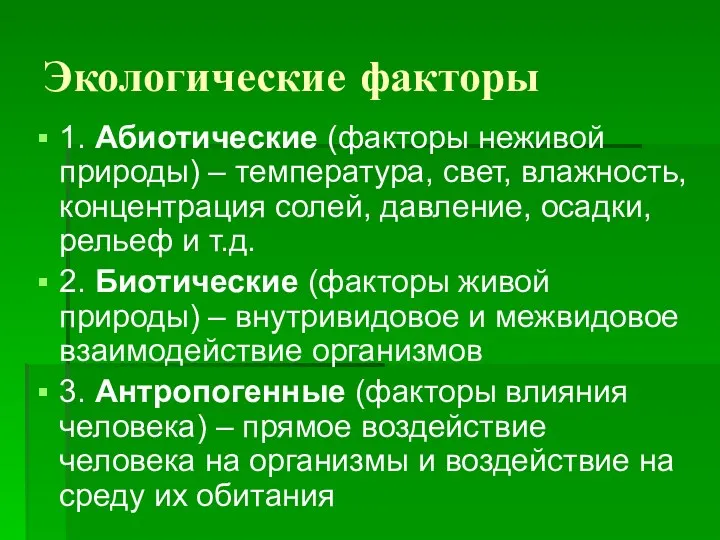

- 2. Экологические факторы 1. Абиотические (факторы неживой природы) – температура, свет, влажность, концентрация солей, давление, осадки, рельеф

- 3. Абиотические факторы (неживой природы) 1.температура 2.свет 3.влажность 4.концентрация солей 5.давление 6.осадки 7.рельеф 8.движение воздушных масс

- 4. Температура Различают животные организмы: 1. с постоянной температурой тела (теплокровные) 2. с непостоянной температурой тела (хладнокровные).

- 5. Хладнокровные животные

- 6. Теплокровные животные

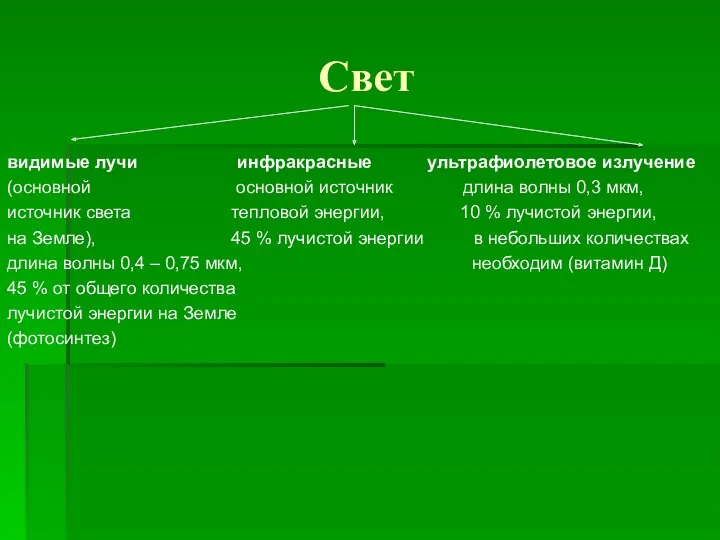

- 7. Свет видимые лучи инфракрасные ультрафиолетовое излучение (основной основной источник длина волны 0,3 мкм, источник света тепловой

- 8. Фотопериод – это продолжительность и интенсивность воздействие света на организмы

- 9. Животные, ведущие дневной образ жизни

- 10. Животные, ведущие ночной и сумеречный образ жизни

- 11. Группы животных по отношению к воде 1. влаголюбивые животные 2. промежуточная группа 3. сухолюбивые животные

- 12. Влаголюбивые животные

- 13. Промежуточная группа животных

- 14. Сухолюбивые животные

- 15. Приспособленности организмов к колебаниям температуры, влажности и света: 1. теплокровность животных – поддержание организмом постоянной температуры

- 17. Симбиоз (совместная жизнь) - сожительство организмов, при котором оба партнера или один из них извлекает пользу

- 18. Один из организмов извлекает из взаимоотношения пользу, для другого взаимоотношения нейтральны Комменсализм или нахлебничество Акула и

- 19. Оба вида извлекают пользу из совместного существования и не могут жить самостоятельно. Мутуализм лишайники клубеньковые бактерии

- 20. Антибиоз хищничество паразитизм конкуренция отношения, при которых оба вида или один из них испытывает отрицательное влияние.

- 21. Представители одного вида (хищник) ловят и поедают представителей другого вида (жертву) Хищничество

- 22. Один организм (паразит) использует другого (хозяина) в качестве источника питания и среды обитания. Паразитизм Аскарида –

- 23. Борьба за одни и те же условия окружающей среды между разными видами (межвидовая) или внутри одного

- 24. Нейтрализм организмы не влияют друг на друга, т.к. имеют различающиеся экологические ниши. заяц крот

- 25. Экосистемы

- 26. Понятие экосистема было предложено английским учёным А. Тенсли в 1935 году для обозначения основных природных единиц

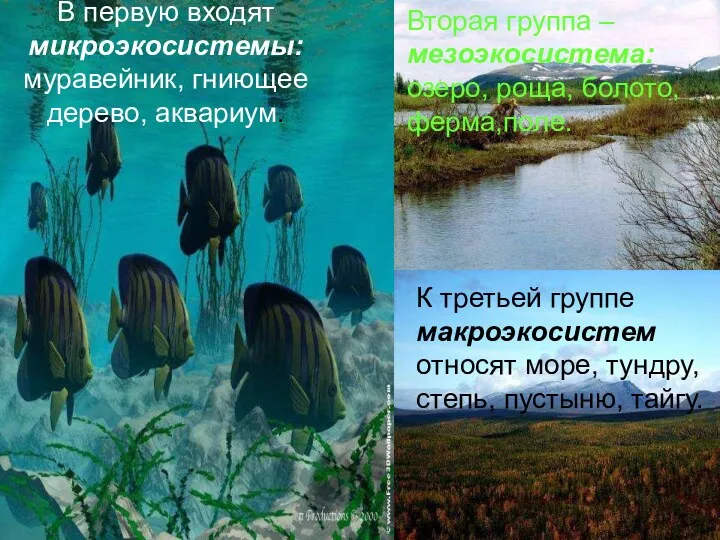

- 27. В первую входят микроэкосистемы: муравейник, гниющее дерево, аквариум. Вторая группа – мезоэкосистема: озеро, роща, болото, ферма,поле.

- 28. Живые организмы, образующие экосистему, разделяют по способу питания на автотрофные и гетеротрофные. Гетеротрофы для питания используют

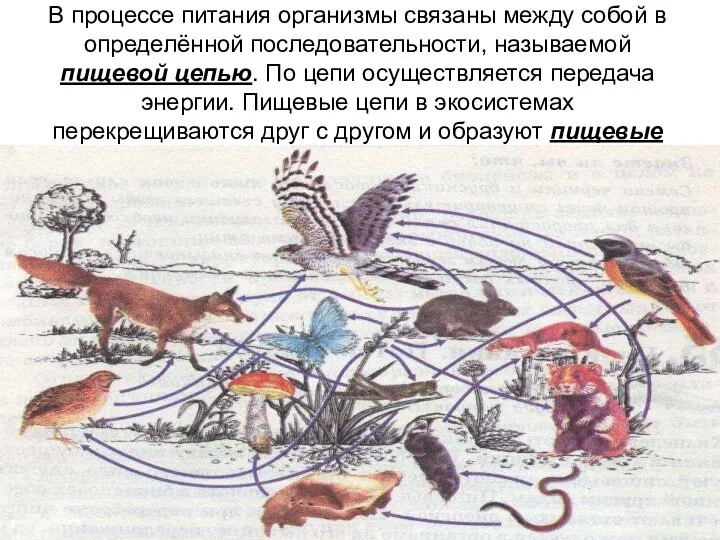

- 29. В процессе питания организмы связаны между собой в определённой последовательности, называемой пищевой цепью. По цепи осуществляется

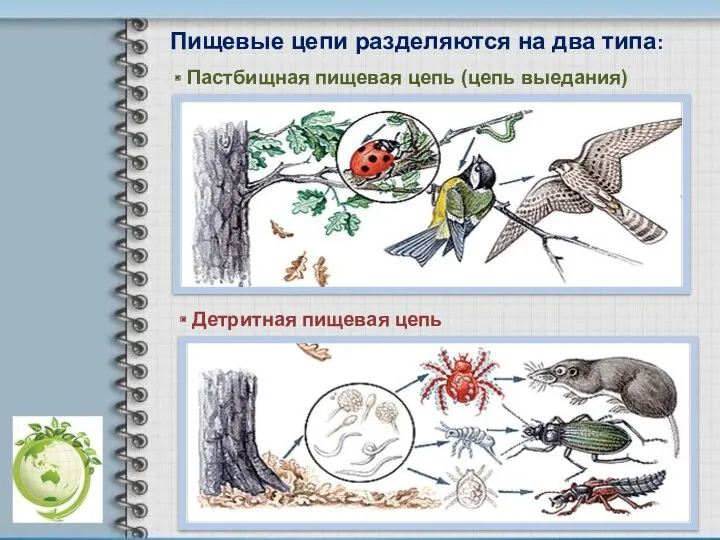

- 30. Пищевые цепи разделяются на два типа: Пастбищная пищевая цепь (цепь выедания) Детритная пищевая цепь

- 31. Учение о Биосфере

- 32. БИОСФЕРА Биосфе́ра (от др.-греч. βιος — жизнь и σφαῖρα — сфера, шар) — оболочка Земли, заселённая

- 33. Границы биосферы Термин "биосфера" (от греч. bios — жизнь, sphaira — пленка) был предложен австралийским ученым

- 34. ГРАНИЦЫ БИОСФЕРЫ. Биосфера располагается на пересечении верхней части литосферы, нижней части атмосферы и занимает всю гидросферу.

- 35. Вещества биосферы Все вещества биосферы подразделяются на четыре группы: живое вещество — совокупность живых организмов Земли;

- 36. ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО Совокупность живых организмов, населяющих нашу планету. Это главная сила, преобразующая поверхность планеты, основа формирования

- 37. ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА энергетическая газовая геохимическая концентрационная деструктивная средообразующая транспортная историческая самовоспроизводящая

- 38. КОСНОЕ ВЕЩЕСТВО Вещества биосферы, в создании которых живые организмы не участвуют. Это, например, газы, твердые частицы

- 39. БИОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО Образовано живым веществом современной и прошлых геологических эпох (ископаемые остатки организмов, нефть, уголь, газы

- 40. БИОКОСНОЕ ВЕЩЕСТВО Создавалось одновременно и живыми организмами и косным веществом (например, почва, вода обитаемых водоемов, глинистые

- 41. УЧЕНИЕ О НООСФЕРЕ. Важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский считал её переход в стадию ноосферы. Ноосфера

- 42. Цепи питания. Перенос энергии от ее источника (растений) через ряд организмов называют пищевой цепью.

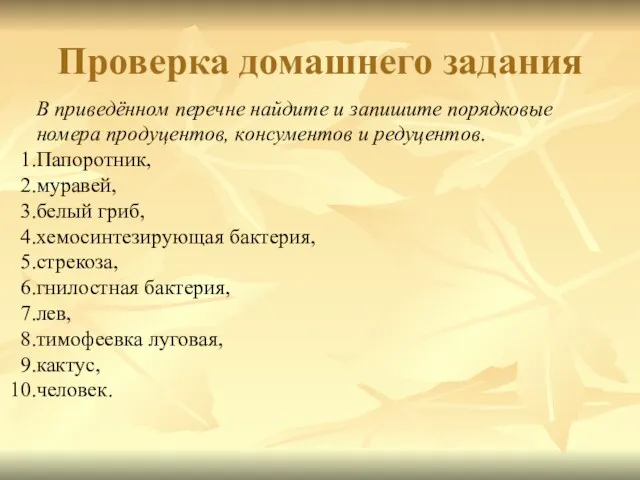

- 44. Продуценты (лат. производящий) – автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или хемосинтез

- 45. Консументы (лат. потреблять, расходовать) – гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество. Консументы бывают трех порядков: растительноядные животные

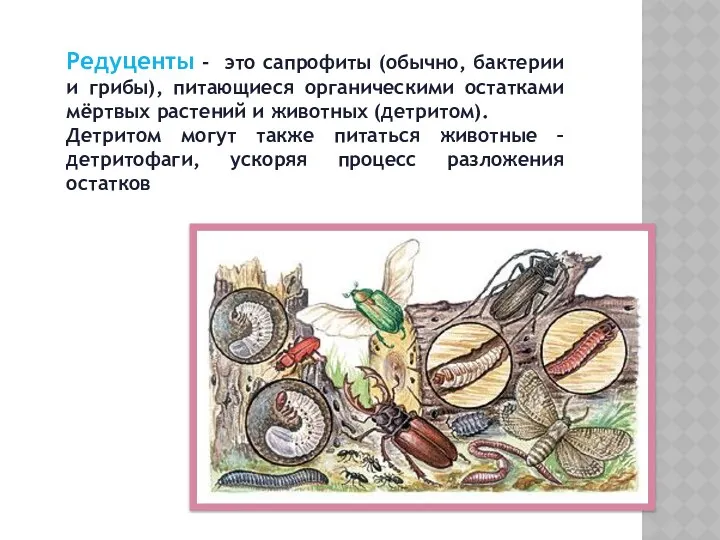

- 46. Редуценты - это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), питающиеся органическими остатками мёртвых растений и животных (детритом).

- 47. В экосистемах, где солнечная энергия недоступна (например, дно океана), источником энергии для организмов служит окисление неорганических

- 48. растение → заяц → волк; растение → полевка → лисица → орел; растение → гусеница →

- 49. Правило экологической пирамиды - 10 % основная часть потребляемой с пищей энергии идет у животных на

- 50. Пирамида биомасс океана.

- 51. Пирамида продукции

- 52. Решение экологических задач Пользуясь правилом экологической пирамиды определить, какая площадь (в га) биоценоза может прокормить одну

- 53. Согласно правилу экологической пирамиды: планктон – рыба – тюлень 12000кг 1200кг 120кг Определяем площадь данного биоценоза,

- 55. Скачать презентацию

Экологический проект Живи, родник!

Экологический проект Живи, родник! Возобновляемая энергетика. Вводная лекция

Возобновляемая энергетика. Вводная лекция Цепи питания. Поток энергии

Цепи питания. Поток энергии Разработка экологической тропы на примере Московского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Коломенское

Разработка экологической тропы на примере Московского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Коломенское Экологическая викторина

Экологическая викторина Экологическая документация предприятий СЗФО

Экологическая документация предприятий СЗФО Влияние человека на экосистемы

Влияние человека на экосистемы From Kyoto to Paris

From Kyoto to Paris Основные виды и источники загрязнения окружающей среды

Основные виды и источники загрязнения окружающей среды Look after this planet, it’s the only one we have

Look after this planet, it’s the only one we have Всемирный день воды

Всемирный день воды Краплина, або де ми втрачаємо воду

Краплина, або де ми втрачаємо воду Гигиена окружающей среды

Гигиена окружающей среды Экологические проблемы в авиации

Экологические проблемы в авиации ВятГУЧеллендж. 3 задание. Команда 51 Позитивные машиностроители

ВятГУЧеллендж. 3 задание. Команда 51 Позитивные машиностроители 20 апреля - международный День Земли

20 апреля - международный День Земли Агробиоценоз как экологическая система

Агробиоценоз как экологическая система Проект Концепции экологической безопасности транспортного комплекса РФ

Проект Концепции экологической безопасности транспортного комплекса РФ Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека Специфика обращения с отходами: организация мест накопления, лицензирование

Специфика обращения с отходами: организация мест накопления, лицензирование многообразие живой природы. презентация для урока экологии 5 класс

многообразие живой природы. презентация для урока экологии 5 класс Экологические основы природоведения

Экологические основы природоведения Биосфера

Биосфера Кубик экологических знаний

Кубик экологических знаний Влияние экологических факторов на здоровье школьников

Влияние экологических факторов на здоровье школьников Global Warming

Global Warming Technosphere safety and natural resources management

Technosphere safety and natural resources management Нанотехнологии и экология

Нанотехнологии и экология