Содержание

- 2. Экология (от греч. «ойкос» - дом, жилище и «логос»- учение) – наука, изучающая условия существования живых

- 3. В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы: - аутэкологию, исследующую индивидуальные связи отдельного организма (виды,

- 4. Первый этап – зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. XIX в.). На этом

- 5. Второй этап – оформление экологии в самостоятельную отрасль (после 60-х гг. XIX в.). Начало этапа ознаменовалось

- 6. Как самостоятельная наука экология окончательно оформилась к началу 20-го столетия. В этот период американский ученый Ч.

- 7. В 30-е и 40-е экология поднялась на более высокую ступень в результате нового подхода к изучению

- 8. Начинается третий этап (50-е гг ХХ в. – до настоящего времени) – превращение экологии в комплексную

- 9. В 60-80-е гг. практически ежегодно принимались правительственные постановления об усилении охраны природы (об охране бассейна волги

- 10. В настоящее время остановить нарушение экологических законов можно, только подняв на должную высоту экологическую культуру каждого

- 11. Экология изучает уровни биологической организации от организма до экосистем. В ее основе лежит теория эволюционного развития

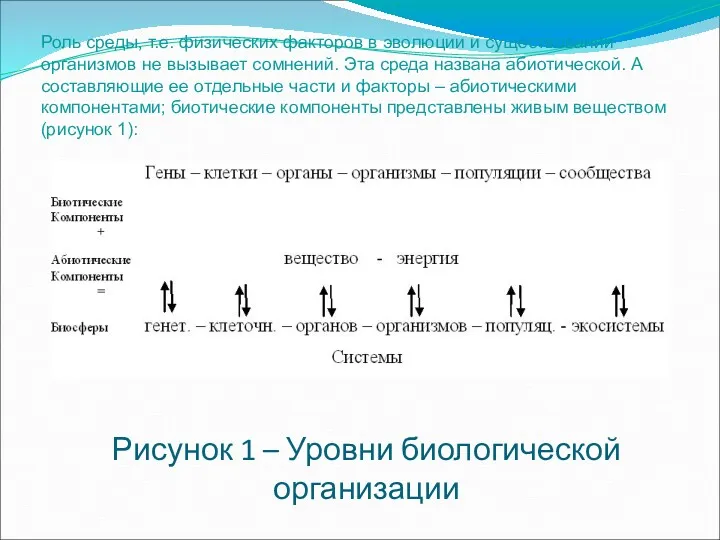

- 12. Рисунок 1 – Уровни биологической организации Роль среды, т.е. физических факторов в эволюции и существовании организмов

- 13. В экологии организм рассматривается как целостная система, взаимодействующая с внешней средой, как абиотической, так и биотической.

- 14. Популяция – совокупность особей одного вида, способных к самовоспроизведению, имеющих некую изолированность в пространстве и времени.

- 15. Рисунок 2 – Компоненты биотопа Компоненты биотопа не просто существуют рядом, активно взаимодействуют между собой, создавая

- 16. Однако несколько раньше А. Тенсли ввел термин «экосистема» - совокупность комплексов организмов с комплексом физических факторов

- 17. Автотрофы – организмы используют неорганические источники для своего существования, тем самым создают органические вещества из неорганических

- 18. Поскольку организмы достаточно разнообразны по видам и формам питания, то они вступают между собой в сложные

- 19. - редуценты – восстановители. Они возвращают вещества из мертвых организмов снова в неживую природу, разлагая органику

- 20. Микроорганизмы, бактерии в зависимости от среды обитания подразделяются на аэробные (живущие при наличии кислорода) и анаэробные

- 21. Живые организмы сами не создают энергию, они лишь превращают один вид энергии в другой. Необходимую для

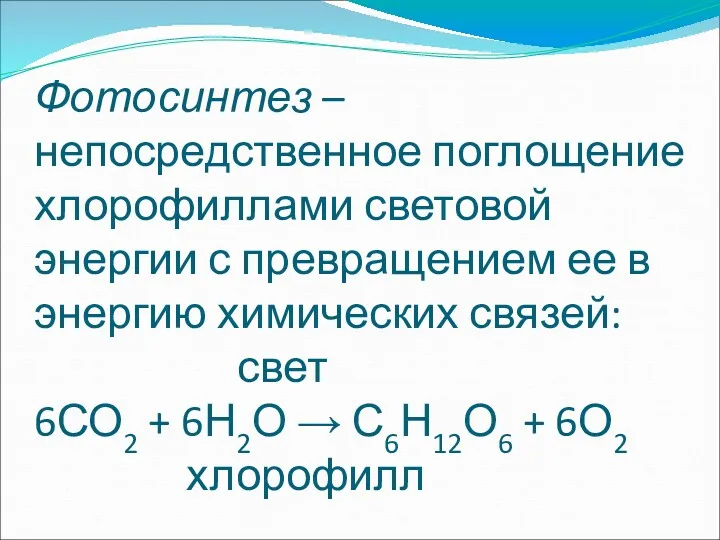

- 22. Фотосинтез – непосредственное поглощение хлорофиллами световой энергии с превращением ее в энергию химических связей: свет 6СО2

- 23. Из 70 % поступающей солнечной энергии ! % используется в процессе фотосинтеза. При фотосинтезе каждый грамм

- 24. Среда обитания организма – это совокупность абиотических и биотических условий его жизни. Свойства среды постоянно меняются,

- 25. 1. Экологические факторы – это определенные условия и элементы среды, которые оказывают специфическое воздействие на организм.

- 26. - физические факторы – это те, источником которых служит физическое состояние или явление (механическое, волновое и

- 27. - нейтрализм – оба вида независимы и не оказывают никакого действия друг на друга; - аменсализм

- 28. - содружество – оба вида образуют сообщество, но могут существовать и раздельно, хотя сообщество приносит им

- 29. Фактор, уровень которого в качественном или количественном отношении (недостаток или избыток) оказывается близким к пределам выносливости

- 30. Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятная для жизнедеятельности организма, называется экологическим оптимумом, а дающая наихудший эффект –

- 31. Весь интервал температур, от минимальной до максимальной, при которых еще возможен рост, называют диапазоном устойчивости (выносливости)

- 32. По мере удаления от оптимума вниз и вверх по шкале не только усиливается стресс, - в

- 33. Рисунок 3 - Зависимость жизнедеятельности организма, популяции или сообщества от количественного значения фактора

- 34. Экологически выносливые виды называют эврибионтными, маловыносливые – стенобионтными. Эврибионтность и стенобионтность характеризуют различные типы приспособленности организмов

- 35. Эврибионтность способствует широкому распространению видов. Многие простейшие, грибы (типичные эврибиоты) являются космополитами и распространены повсеместно. Стенобионтность

- 36. 1. Температура – важнейший из ограничивающих факторов. Пределом толерантности для любого вида являются максимальная и минимальная

- 37. Адаптационные процессы у животных по отношению к температуре привели к появлению пойкилотермных и гомойотермных животных. Подавляющее

- 38. В жизни животных большее значение имеют физиологические адаптации, простейшей из которой является акклиматизация – физиологическое приспособление

- 39. 2. Свет – первичный источник энергии, без которого невозможна жизнь на земле, участвует в процессе фотосинтеза,

- 40. Свет имеет большое сигнальное значение и вызывает регуляторные адаптации организмов во времени. Фотопериодизм – это реакция

- 41. Популяция – любая, способная к самовоспроизведению совокупность особей одного вида, более или менее изолированная в пространстве

- 42. 1. Статистические показатели характеризуют состояние популяции на данный момент времени (численность, плотность и показатели структуры). -

- 43. - Плотность – число особей, приходящихся на единицу площади, например, плотность населения – количество человек, приходящееся

- 44. 2. Динамические показатели характеризуют процессы, протекающие в популяции за какой-то промежуток (интервал) времени (рождаемость, смертность и

- 45. Экологические стратегии выживания – стремление организмов к выживанию. Среди растений различают три основных типа стратегий выживания,

- 46. Биоценоз – исторически сложившиеся устойчивая совокупность популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию

- 47. Составные части биоценоза: - фитоценоз (устойчивое сообщество растений), - зооценоз (совокупность взаимосвязанных видов животных), - микоценоз

- 48. Видовое разнообразие – это число видов в данном сообществе или регионе, т.е. имеет более конкретное содержание

- 49. Виды, которые преобладают по численности, называют доминантными. Но и среди них есть такие, без которых другие

- 50. Виды в биоценозе образуют и определенную пространственную структуру, особенно в его растительной части – фитоценозе. Прежде

- 51. Например, в широколиственных лесах можно выделить пять – шесть ярусов: первый – деревья первой величины (дуб,

- 52. Помимо ярусности в пространственной структуре биоценоза наблюдается мозаичность – изменение растительности и животного мира по горизонтали.

- 53. Место вида в природе, преимущественно в биоценозе, включающее как положение его в пространстве, так и функционирующую

- 54. Экосистема – это существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые и

- 55. - микроэкосистемы (подушка лишайника); - мезоэкосистемы (пруд, озеро, спеть); - макроэкосистемы (континент, океан); - глобальная экосистема

- 56. Это способность биологических систем – организма, популяции и экосистем – противостоять изменениям и сохранять равновесие. Исходя

- 57. Энергия передается от организма к организму, создающих пищевую или трофическую цепь: от автотрофов, продуцентов (создателей) к

- 58. Трофический уровень – это место каждого звена в пищевой цепи. Первый трофический уровень – это продуценты,

- 59. Большая часть энергии при переходе с одного трофического уровня на другой, более высокий, теряется. Приблизительно потери

- 60. Нельзя забывать и мертвую органику, которой питается значительная часть гетеротрофов. Среди них есть и сапрофаги, и

- 61. Продуктивность экологической системы – это скорость, с которой продуценты усваивают лучистую энергию в процессе фотосинтеза и

- 62. Различают разные уровни продуцирования органического вещества: - первичная продукция – создается продуцентами в единицу времени; -

- 63. - Валовая первичная продукция – это общая масса валового органического вещества, создаваемая растением в единицу времени

- 64. Все компоненты экосистемы составляют общую биомассу сообщества в целом или тех иных групп организмов. Ее выражают

- 65. Трофическую структуру экосистемы можно изобразить графически, в виде экологических пирамид. Основанием пирамиды служит уровень продуцентов, а

- 66. - пирамида чисел отображает закономерность, обнаруженную Элтоном: количество особей, составляющих последовательный ряд звеньев от продуцентов к

- 67. Сукцессия – последовательная закономерная смена биоценозов на одной и той же территории под влиянием природных антропогенных

- 68. Первичная сукцессия – формирование сообщества начинается на первоначально свободном субстрате. Она может возникнуть на склоне после

- 69. Вторичная сукцессия – это последовательная смена одного сообщества на данном субстрате другим, является, как правило, следствием

- 70. Биосфера – сложная наружная оболочка Земли, населенная организмами, составляющими в совокупности живое вещество планеты. Это одна

- 71. Взаимодействие между биотой и абиотическими компонентами биосферы осуществляется в результате двух основных круговоротов веществ в природе:

- 72. 1. Большой круговорот веществ в природе обусловлен взаимодействием солнечной энергии с глубинной энергией Земли и перераспределяет

- 73. Но большой круговорот – это круговорот воды между сушей и океаном через атмосферу. Влага, испарившаяся с

- 74. 2. Малый круговорот веществ в биосфере (биогеохимический) совершается лишь в пределах биосферы. Сущность его – в

- 75. Химические элементы образуют замкнутую систему, в которой атомы используют многократно. Круговорот отдельных веществ В.И. Вернадский назвал

- 76. - газовая – основные газы атмосферы Земли, азот и кислород, биогенного происхождения, как и все подземные

- 77. Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных веществ

- 78. 1. В круговороте углерода (СО2) (скорость оборота порядка 300 лет) четко прослеживается трофическая цепь: продуценты, улавливающие

- 79. 2. Скорость круговорота кислорода – 2 тысячи лет. Основной поставщик кислорода – зеленые растения. С круговоротом

- 80. 3. Биогеохимический круговорот азота не менее сложен. Растениями он усваивается только в форме соединения его с

- 81. 4. Биогеохимические циклы фосфора и серы значительно менее совершенны, так как это типичный осадочный биогеохимический цикл.

- 82. Фосфор содержится в горных породах и может попасть в круговорот в случае выветривания этих пород. В

- 83. Сера не является лимитирующим биогенном, так как ее природные ресурсы достаточно велики. Она имеет основной резервный

- 84. Однако, круговорот серы может быть нарушен вмешательством человека: сернистый газ, продукт сжигания топлива, нарушает процессы фотосинтеза

- 85. Классификация природных систем биосферы на ландшафтной основе

- 86. Ландшафт – природный географический комплекс, в котором все основные компоненты (рельеф, верхние горизонты литосферы, климат, почвы,

- 87. Природный ландшафт формируется под влиянием природных факторов и не преобразован хозяйственной деятельностью человека (охраняемый, геохимический, элементарный).

- 88. Антропогенный ландшафт– преобразованный хозяйственной деятельностью бывший природный ландшафт настолько, что изменена связь природных компонентов (занимают 50

- 89. Ю. Одум предложил классификацию природных экосистем на принципах биомного подхода:

- 90. - наземные экосистемы (речь идет об экосистемах климатического климакса, т.е. развитые в них гомеостатические процессы наиболее

- 91. - пресноводные экосистемы (составляют весьма малую часть от всех экосистем биосферы. Для человека имеют непреходящее значение,

- 92. - морские экосистемы (занимают более 70 % поверхности планеты. Глубина океана огромна, но жизнь есть во

- 93. По представлениям В.И. Вернадского, биосфера включает живое вещество (все живые организмы), биогенное (уголь, известняк, нефть), костное

- 95. Скачать презентацию

Регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий по Югре

Регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий по Югре Маркировка товаров

Маркировка товаров Природа в опасности. Охрана природы

Природа в опасности. Охрана природы Завода по утилизации вышедших из употребления шин и отходов РТИ с использованием технологии термической деструкции

Завода по утилизации вышедших из употребления шин и отходов РТИ с использованием технологии термической деструкции Глобальные экологические проблемы. Экологические проблемы Казахстана

Глобальные экологические проблемы. Экологические проблемы Казахстана Изменение климата Земли

Изменение климата Земли Эко-эстафета 7 А класса

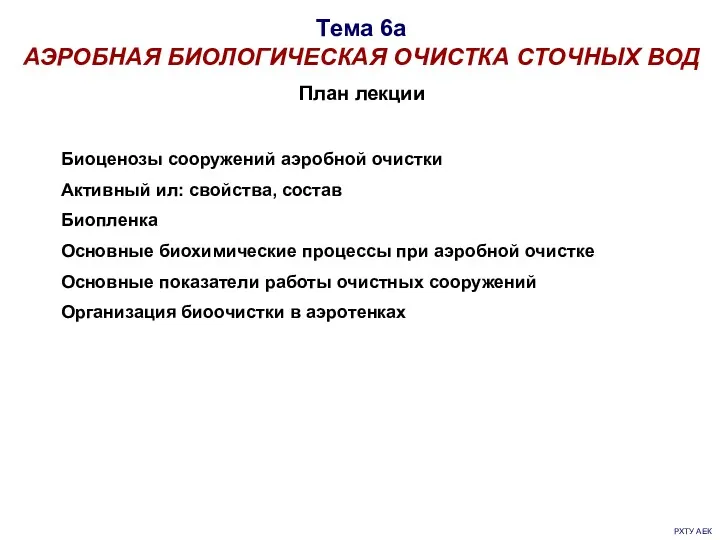

Эко-эстафета 7 А класса Магистры Тема 6а Аэробная биологическая очистка сточных вод

Магистры Тема 6а Аэробная биологическая очистка сточных вод Экологический десант

Экологический десант 4 октября – всемирный День животных

4 октября – всемирный День животных Перспективы строительства в России энергосберегающих и экологических домов

Перспективы строительства в России энергосберегающих и экологических домов Задачи экологического и санитарно-эпидемиологического нормирования

Задачи экологического и санитарно-эпидемиологического нормирования Сохрани родной лес

Сохрани родной лес Основы природопользования. Использование природных ресурсов

Основы природопользования. Использование природных ресурсов Биосфера как глобальная экосистема

Биосфера как глобальная экосистема Организация и проведение производственного экологического контроля для предприятий и организаций

Организация и проведение производственного экологического контроля для предприятий и организаций Інтеграція різночасових супутникових спостережень і даних інвентаризації лісів в Україні

Інтеграція різночасових супутникових спостережень і даних інвентаризації лісів в Україні Neighbourly. Go green

Neighbourly. Go green Климатические изменения

Климатические изменения Plastic Pollution

Plastic Pollution Экологическое нормирование

Экологическое нормирование По родной Чувашии

По родной Чувашии Игра-викторина Думай по зеленому

Игра-викторина Думай по зеленому Очистка сточных вод. Основные способы. Очистка сточных вод от твердых веществ и эмульсий

Очистка сточных вод. Основные способы. Очистка сточных вод от твердых веществ и эмульсий Экологические стратегии выхода из кризиса

Экологические стратегии выхода из кризиса Демэкология (популяционная экология)

Демэкология (популяционная экология) вода и животные Диск

вода и животные Диск Концепция устойчивого развития

Концепция устойчивого развития