Содержание

- 2. Общая характеристика соляных пород

- 3. Определение Соляными породами (кратко — солями, или эвапоритами) именуют образования, состоящие преимущественно из легко- или заметно

- 4. Минеральный состав Хлориды: галит, или поваренная соль NaCl, сильвин, или калийная соль КСl, бишофит MgCl2· 6H20,

- 5. Минеральный состав сульфаты: ангидрит CaSO4, гипс CaSO4·2Н2O, мирабилит, или глауберова соль Na2SO4·10Н2O, кизерит MgSO4·H2O, эпсомит MgSO4·7H2O,

- 6. Минеральный состав двойные смешанные соли: каинит КСl • MgSO4 • ЗН2O и др.;

- 7. Минеральный состав легкорастворимые карбонаты: сода — десятиводная Na2CO3·10Н2O и семиводная Na2CO3·7Н2O, гейлюссит Na2CO3·СаСO3·5Н2O);

- 8. Минеральный состав нитраты: селитра натриевая, или чилийская NaNO3, селитра калиевая KNO3;

- 9. Минеральный состав бораты: борацит Mg3ClB7O13, гидроборацит MgCaB6O11·6Н20, бура Na2B4O7·10Н20 и др;

- 10. Минеральный состав и фториды: флюорит CaF2. Фториды нерастворимы.

- 11. Минеральный состав У большинства пород названия одинаковы с господствующими минеральными видами: гипсы, ангидриты, мирабилиты, карналлитовые породы,

- 12. Все они представляют собой ценные полезные ископаемые. Они генетически однотипны: только хемогенное осаждение (биогенная только чилийская

- 13. Большинство солей образуются в наземных водоемах за счет повышения концентрации до перенасыщения и выпадения осадков вследствие

- 14. Структуры В большинстве случаев соли образуют идиоморфнозернистые крупнокристал-лические агрегаты с гранобластовыми структурами; у ангидритов и гипсов-селенитов

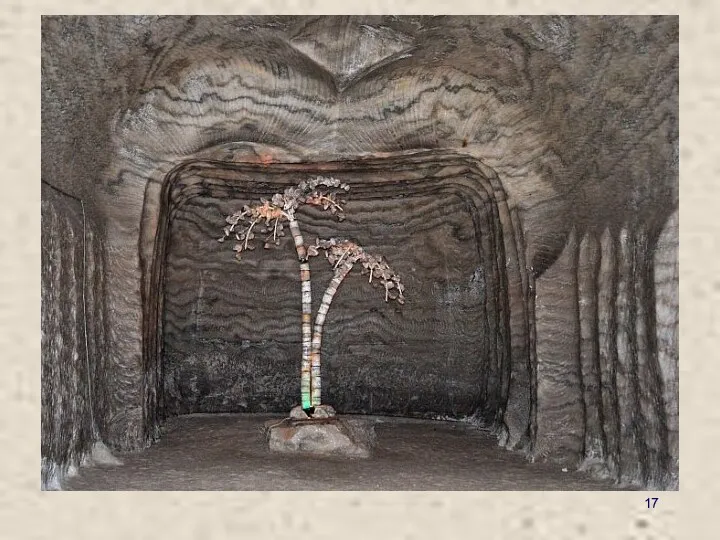

- 16. Текстуры В основном горизонтально-слоистые, с ритмично чередующимися слойками соли, чистой и загрязненной глинисто-карбонатными примесями – сезонная

- 18. Петротипы эвапоритов (по В.Т. Фролову, 1992) Сульфатные породы Главными сульфатными породами являются ангидриты, гипсы, мирабилиты, глаубериты

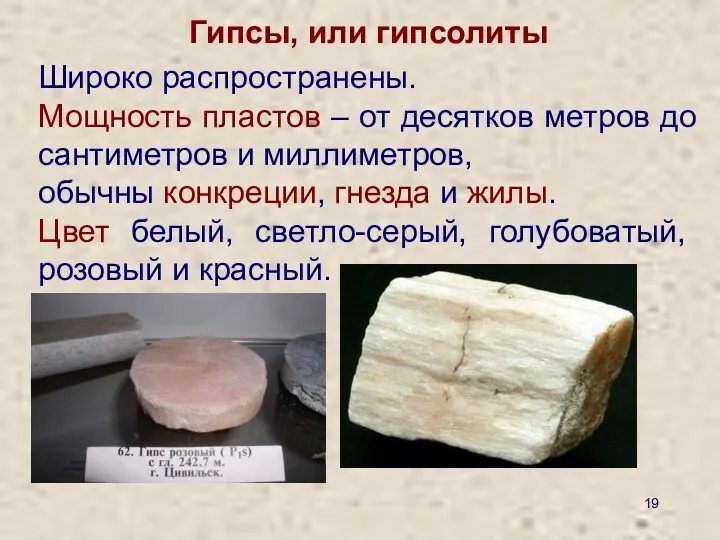

- 19. Гипсы, или гипсолиты Широко распространены. Мощность пластов – от десятков метров до сантиметров и миллиметров, обычны

- 20. Структура от гиганто- до микрокристаллической, гипидиоморфная, гипидиогранобластовая и гранобластовая, переходящая в фибробластовую, часто порфирогранобластовая. Гипсы, или

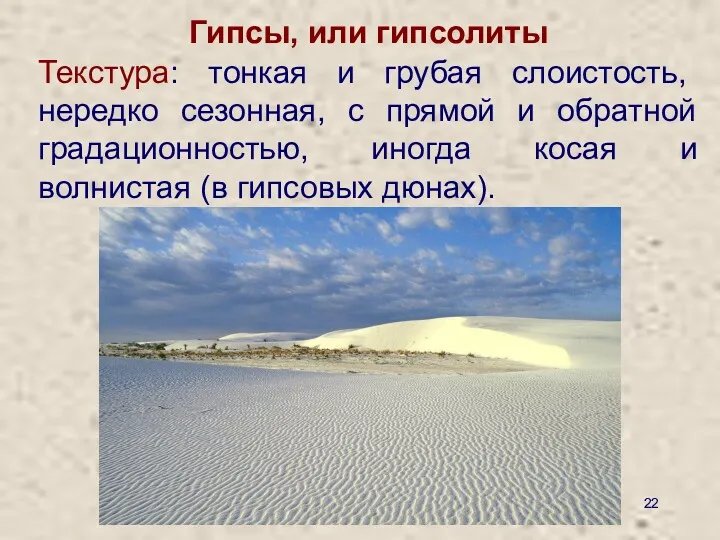

- 22. Текстура: тонкая и грубая слоистость, нередко сезонная, с прямой и обратной градационностью, иногда косая и волнистая

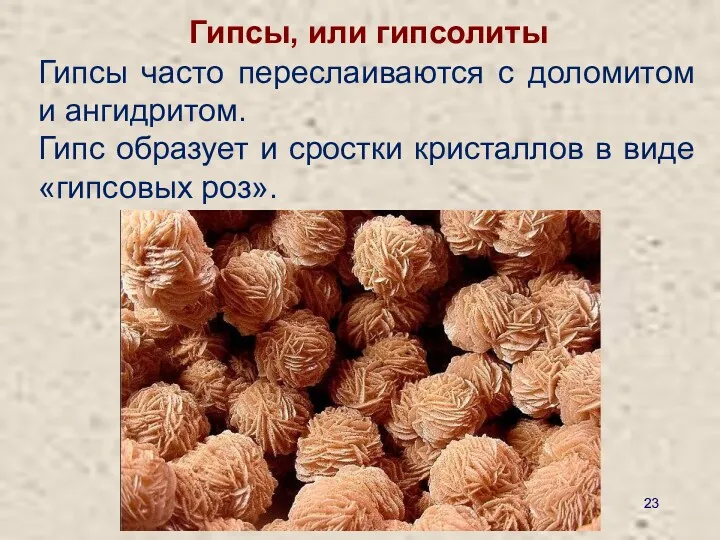

- 23. Гипсы часто переслаиваются с доломитом и ангидритом. Гипс образует и сростки кристаллов в виде «гипсовых роз».

- 24. В шлифе гипс узнается по отсутствию рельефа (немного меньше бальзама) белым, как у кварца, цветам интерференции,

- 25. тесно связаны с гипсами взаимными превращениями. Они имеют те же формы залегания — пласты, линзы, гнезда,

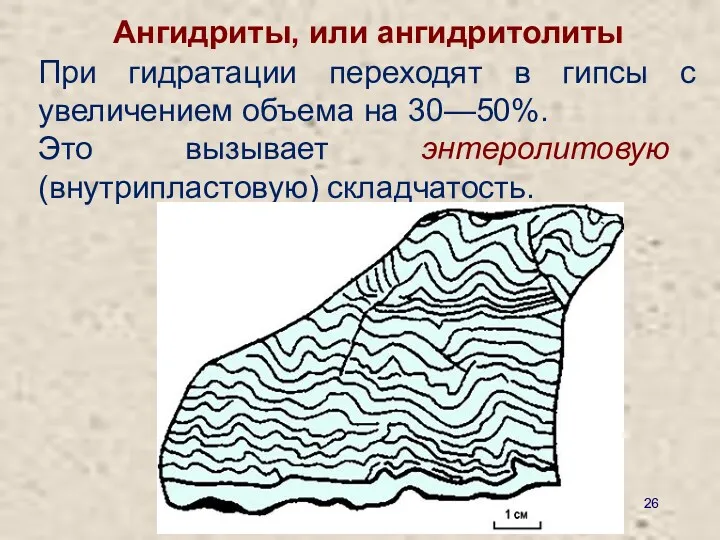

- 26. При гидратации переходят в гипсы с увеличением объема на 30—50%. Это вызывает энтеролитовую (внутрипластовую) складчатость. Ангидриты,

- 27. С глубины 100—200 м гипсы переходят в ангидриты. Взаимодействие гипса и ангидрита с битумами часто приводит

- 28. В шлифе ангидриты чаще всего имеют лепидогранобластовую структуру и могут быть приняты за мусковитовые породы из-за

- 29. отличаются большим удельным весом (4,3—4,7). Цвет белый (кристаллы — бесцветные), серый, от примесей гидроокисей железа желтый

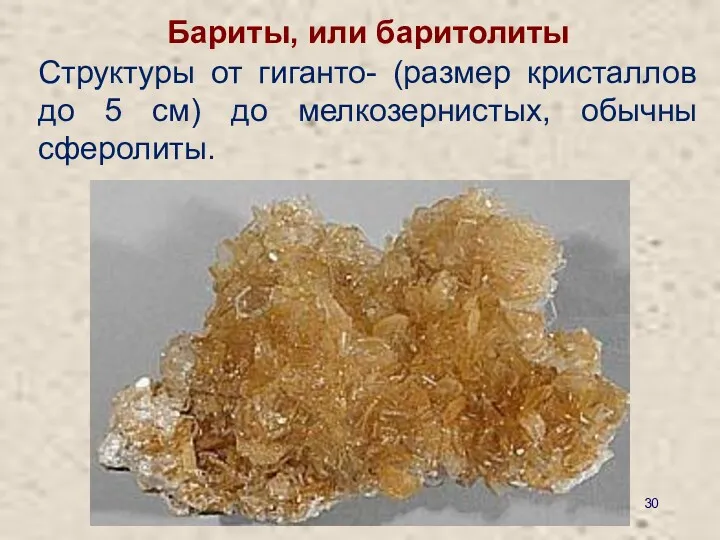

- 30. Структуры от гиганто- (размер кристаллов до 5 см) до мелкозернистых, обычны сферолиты. Бариты, или баритолиты

- 31. В шлифе бесцветен. Бариты, или баритолиты Ng=1,643—1,649, Nm=1,635—1,638, Np=1,630—1,636, Ng – Np=0,012 Обычно встречается в виде

- 32. Бариты, или баритолиты Конкреции барита из песчаников. Верхний мел, Хатангский залив, п-ов Хара-Тумус

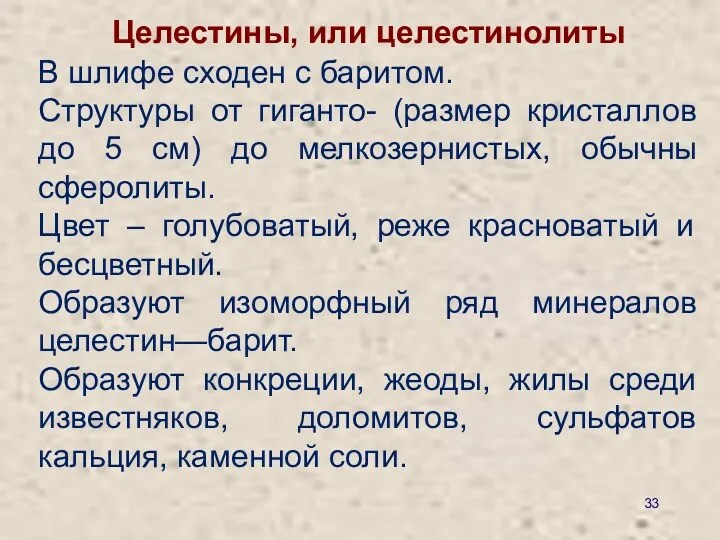

- 33. В шлифе сходен с баритом. Структуры от гиганто- (размер кристаллов до 5 см) до мелкозернистых, обычны

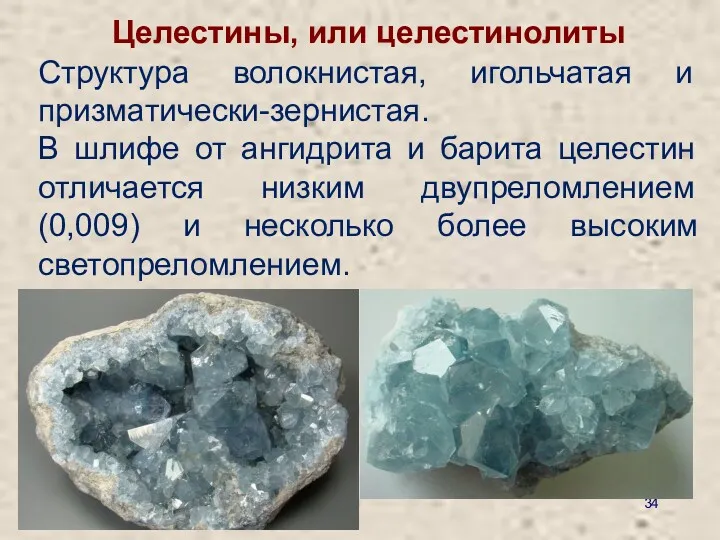

- 34. Структура волокнистая, игольчатая и призматически-зернистая. В шлифе от ангидрита и барита целестин отличается низким двупреломлением (0,009)

- 35. Структура волокнистая, игольчатая и призматически-зернистая. В шлифе от ангидрита и барита целестин отличается низким двупреломлением (0,009)

- 36. тенардиты, Хорошо растворимые в воде сульфаты мирабилиты, кизериты, эпсомиты, астраханиты, глазериты, лангбейниты, полигалиты и др., а

- 37. Хорошо растворимые в воде сульфаты Структуры яснокристаллические, гипидиоморфнозернистые и гипидиогранобластовые. Текстуры каркасные, пятнистые, массивные, брекчиевые, желваковые,

- 38. Хлоридолиты Каменная соль, или галитолит образует мощные (от сотен метров до 1—2 км) толщи однородной породы.

- 39. Хлоридолиты Соль при относительно низких температурах и давлении способна к пластическому течению (галокинез). кепрок

- 40. Хлоридолиты Сильвиниты калийная соляная порода, красная и пестрая, бесцветная, неслоистая и тонкослоистая, полосчатая, с разной примесью

- 41. Хлоридолиты Карналлиты, карналлитолиты по распространенности и значению уступают только сильвинитам. Чаще всего они срастаются с галитом

- 42. Хлоридолиты Карналлиты, карналлитолиты Цвет чаще всего красный, от темного и сургучного до светло-желтого, иногда с лиловатым

- 43. Хлоридолиты Бишофитолиты, бишофитовые породы распространены ограниченно, образуют линзы, гнезда, прослои в калийных и других солях. Структура

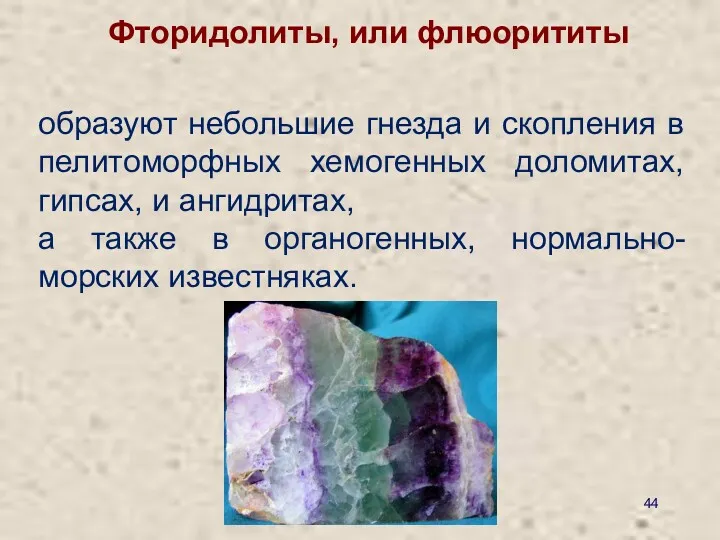

- 44. Фторидолиты, или флюорититы образуют небольшие гнезда и скопления в пелитоморфных хемогенных доломитах, гипсах, и ангидритах, а

- 45. Растворимые карбонатолиты Это содовые породы, белые, землистые или кристаллические, состоящие из ромбоидальных табличек ромбической сингонии, с

- 47. Нитратолиты Нитратолиты, или селитровые породы (натриевые и калиевые), легко растворимые в воде, накапливаются только в аридном

- 48. Нитратолиты Натровая (чилийская) селитра — тригональная, ромбоэдрическая, сходная с кальцитом, но с более низким преломлением. Образует

- 49. Нитратолиты Калиевая селитра — ромбическая, игольчатая, сходная с арагонитом, но с более низким преломлением, встречается в

- 50. Боратолиты, или боратовые породы Основными представители – гидроборацитовые и борацитовые породы белого или иного (от примесей)

- 51. Происхождение эвапоритов Четыре основных вопроса: 1) почему при современных малых площадях соленакопления древние толщи солей имеют

- 52. Происхождение эвапоритов Четыре основных вопроса: 2) как прежде могли выпадать в осадок толщи солей мощностью в

- 53. Происхождение эвапоритов Четыре основных вопроса: 3) почему при выпаривании морской воды соли из нее выпадают не

- 54. Происхождение эвапоритов Четыре основных вопроса: 4) почему при массовом соленакоплении не иссякали солевые резервы Мирового океана?

- 55. Происхождение эвапоритов Соленакопление происходит по-разному в двух принципиально различных типах ландшафтов: континентально-озерном; лагунно-морском. Сейчас преобладает первый

- 56. Происхождение эвапоритов Соленые озера представляют собой бессточные бассейны аридных климатических зон, куда соли привносятся реками либо

- 57. Обстановка осадконакопления в гидрологически закрытой впадине с непересыхающим соленым озером Происхождение эвапоритов

- 58. Обстановка осадконакопления в гидрологически закрытой впадине с пересыхающим соленым озером Происхождение эвапоритов

- 59. Происхождение эвапоритов Солевой состав озер разный, он зависит от составов дренируемых пород. Воды таких бассейнов принадлежат

- 60. Происхождение эвапоритов Совершенно иные условия в лагунно-морских солеродных бассейнах. Их воды относятся к сульфатно-магниевым. Составы и

- 61. Происхождение эвапоритов В древние эпохи окраинно-морские обстановки эвапоритовой седиментации имели намного большие масштабы, чем сейчас. Эвапоритовые

- 62. Теория Бишофа и Оксениуса считается наиболее обоснованной. По этой модели осаждение эвапоритов происходило из сравнительно глубокой

- 63. Происхождение эвапоритов

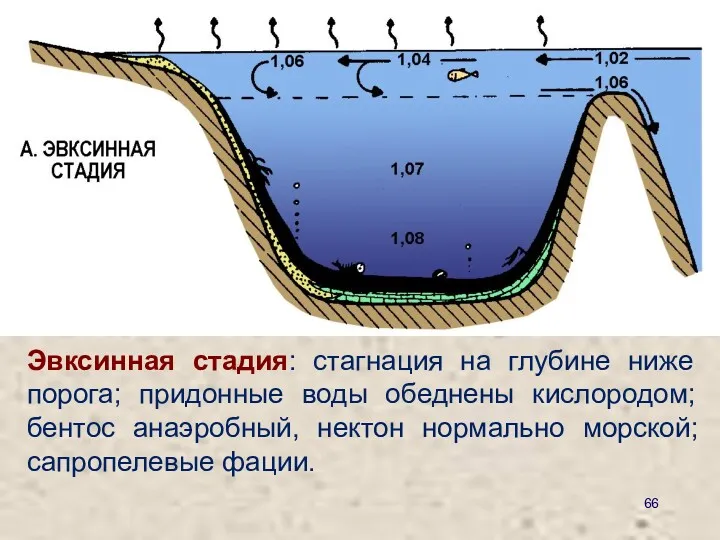

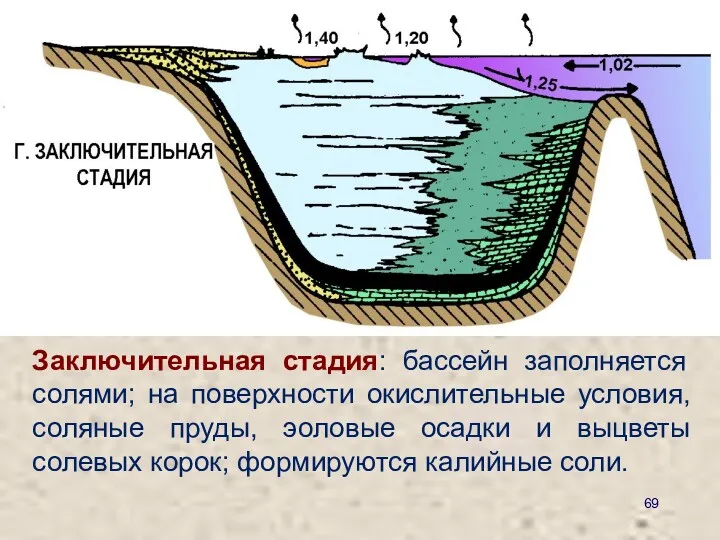

- 64. Модель образования глубоководных эвапоритовых отложений. Выделяют четыре стадии заполнения бассейна: а) эвксинная б) эфемерная в) постоянная

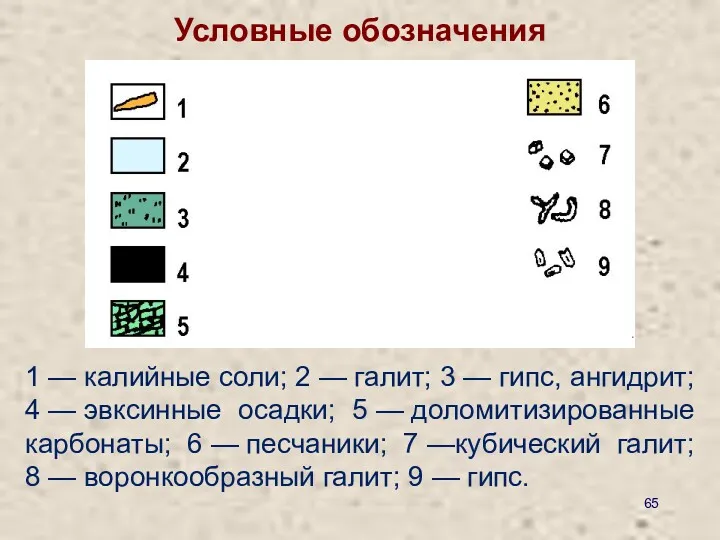

- 65. 1 — калийные соли; 2 — галит; 3 — гипс, ангидрит; 4 — эвксинные осадки; 5

- 66. Эвксинная стадия: стагнация на глубине ниже порога; придонные воды обеднены кислородом; бентос анаэробный, нектон нормально морской;

- 67. Эфемерная стадия: постоянная стагнация на дне; соли, осаждающиеся в поверхностных водах, растворяются на глубине; фауна редка

- 68. Постоянная эвапоритовая стадия: донный рассол насыщен галитом; галит и гипс, образующиеся в поверхностных водах, сохраняются на

- 69. Заключительная стадия: бассейн заполняется солями; на поверхности окислительные условия, соляные пруды, эоловые осадки и выцветы солевых

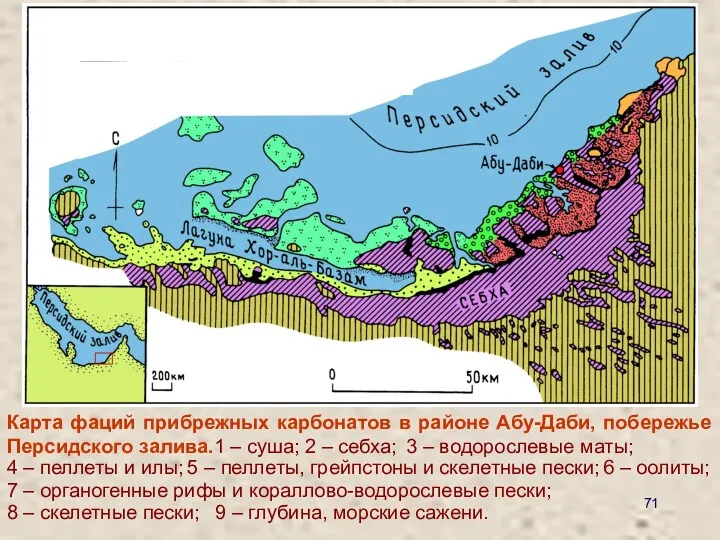

- 70. Вторая модель соленакопления – себха. Происхождение эвапоритов В районе Абу-Даби на берегу Персидского залива осадконакопление на

- 71. Карта фаций прибрежных карбонатов в районе Абу-Даби, побережье Персидского залива. 1 – суша; 2 – себха;

- 72. Соленость Персидского залива (40—50‰) выше солености Индийского океана (35—37‰), а в лагунах может достигать 70‰. Интенсивное

- 73. Большая часть грунтовых вод происходит за счет просачивания штормовых потоков и стекающих в море грунтовых вод

- 74. Происхождение эвапоритов Основной вклад ионов в грунтовые воды себхи дает море. Морские воды поступают в себху

- 75. Отложения галита на поверхности себхи после шторма

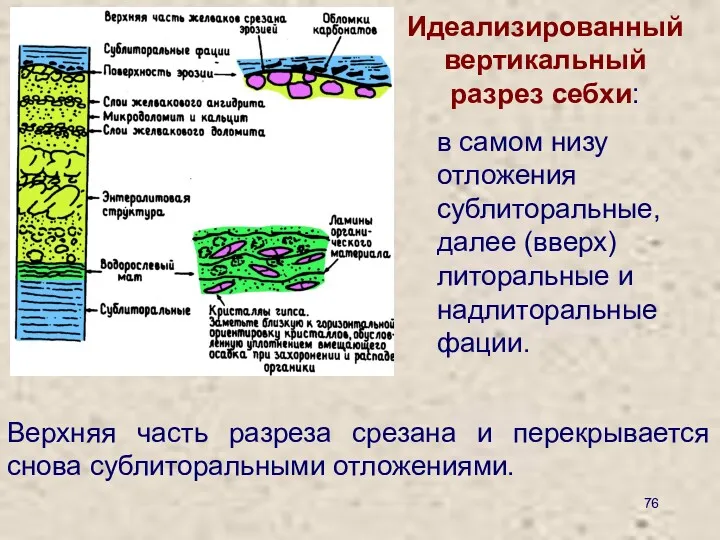

- 76. Идеализированный вертикальный разрез себхи: в самом низу отложения сублиторальные, далее (вверх) литоральные и надлиторальные фации. Верхняя

- 77. Происхождение эвапоритов Модель высыхающего бассейна предполагает несколько событий заполнения и высыхания бассейна. В результате образуются концентрические

- 78. 5—6 млн. лет назад было несколько эпизодов понижения уровня Средиземного моря. Частично или полностью закрывался проход

- 79. Мессинский кризис солености послужил основой для модели высыхающего глубоководного бассейна. Происхождение эвапоритов

- 80. Эвапоритовые события средиземноморского мессиния продлились не более 500 тыс. лет, за это время было образовано 1,5—2

- 81. Эвапоритовые события средиземноморского мессиния. 1, 2, 3 – последовательные стадии ПРИБРЕЖНЫЕ БАССЕЙНЫ ГЛУБОКОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ РАННЕМЕССИНСКИЕ

- 82. Таким образом, разработаны три основные модели для большинства древних эвапоритовых отложений: 2) субаэральное осаждение в прибрежных

- 83. Эти модели не исключают друг друга, и многие древние эвапориты отлагались при разнообразном сочетании тесно связанных

- 84. Происхождение эвапоритов В древние эпохи окраинно-морские обстановки эвапоритовой седиментации имели намного большие масштабы, чем теперь. Существовали

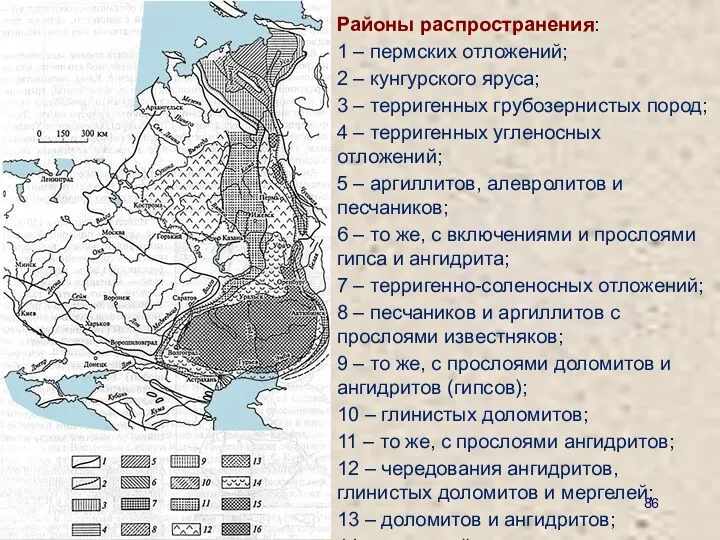

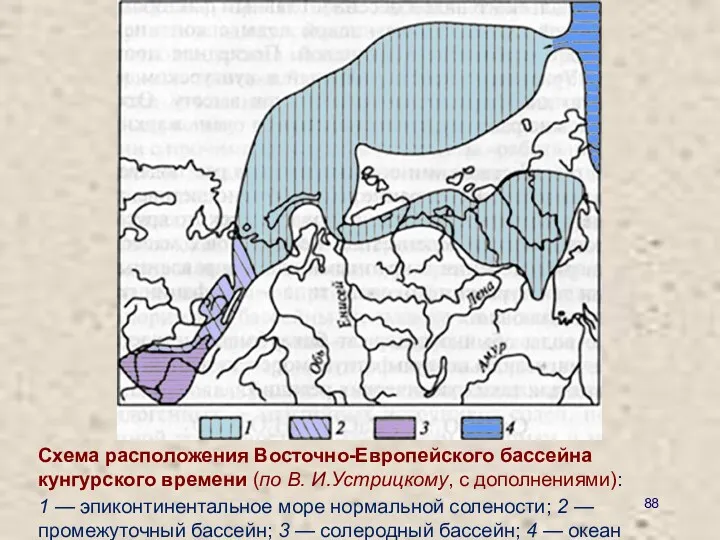

- 85. Происхождение эвапоритов Один из примеров – палеобассейн кунгурского века на восточной окраине Русской плиты.

- 86. Районы распространения: 1 – пермских отложений; 2 – кунгурского яруса; 3 – терригенных грубозернистых пород; 4

- 87. Схема питания Восточно- Европейского эпиконтинентального морского бассейна кунгурского времени (М.П.Фивег, 1983): — морская вода; — воды

- 88. Схема расположения Восточно-Европейского бассейна кунгурского времени (по В. И.Устрицкому, с дополнениями): 1 — эпиконтинентальное море нормальной

- 89. Практическое значение Все соли являются ценными полезными ископаемыми. Соль — один из основных продуктов питания, калийные

- 91. Скачать презентацию

Картография как наука

Картография как наука Природна та антропогенна пам’ятка Львівської області

Природна та антропогенна пам’ятка Львівської області Карта. Виды карт

Карта. Виды карт Следуй за мной. Работа на творческий конкурс

Следуй за мной. Работа на творческий конкурс Интерактивная игра Ямал — край Земли

Интерактивная игра Ямал — край Земли Европейский Север

Европейский Север Япония

Япония лекция 5

лекция 5 Discover Britain: England

Discover Britain: England Параметры и физические свойства воздуха

Параметры и физические свойства воздуха Презентация по географии на тему: Страны Северной и Западной Европы

Презентация по географии на тему: Страны Северной и Западной Европы Поволжский экономический район

Поволжский экономический район 1000 islands

1000 islands Республика Коми

Республика Коми Социальная антропология Монголии

Социальная антропология Монголии Кировская область

Кировская область Природные зоны России

Природные зоны России Japan is an island state

Japan is an island state Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Урок в 9 классе

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Урок в 9 классе Германия

Германия Значение гидросферы. 7 класс

Значение гидросферы. 7 класс Северный Кавказ - главный рекреационный район страны

Северный Кавказ - главный рекреационный район страны Алакөл қорығы

Алакөл қорығы Структурная морфометрия и измерители русловых форм

Структурная морфометрия и измерители русловых форм Литовская Республика

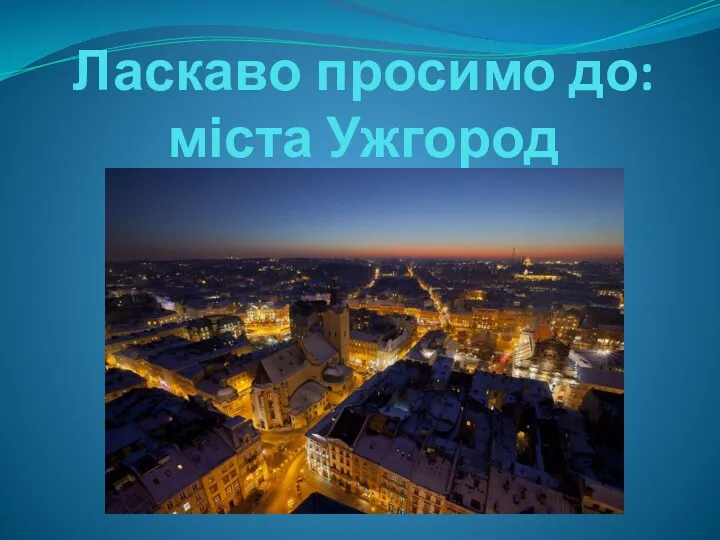

Литовская Республика Ласкаво просимо до міста Ужгород

Ласкаво просимо до міста Ужгород Западная Сибирь

Западная Сибирь Сумська область

Сумська область