Эволюция российской таможенной организации и таможенно-тарифной политики в XIX - начале ХХ века презентация

Содержание

- 2. 1. Таможенная политика России в первой половине XIX в. 2. Эволюция таможенного курса Российского правительства в

- 3. Таможенная политика России в первой половине XIX в. определялась следующими факторами: влиянием внешнеполитической обстановки – т.е.

- 4. За первую половину века объем внешней торговли возрос в 3,5 раза Хлеб же в структуре экспорта

- 5. Ценность экспортируемых за границу лесных товаров выросла более чем в 2 раза, с 1 млн. 320

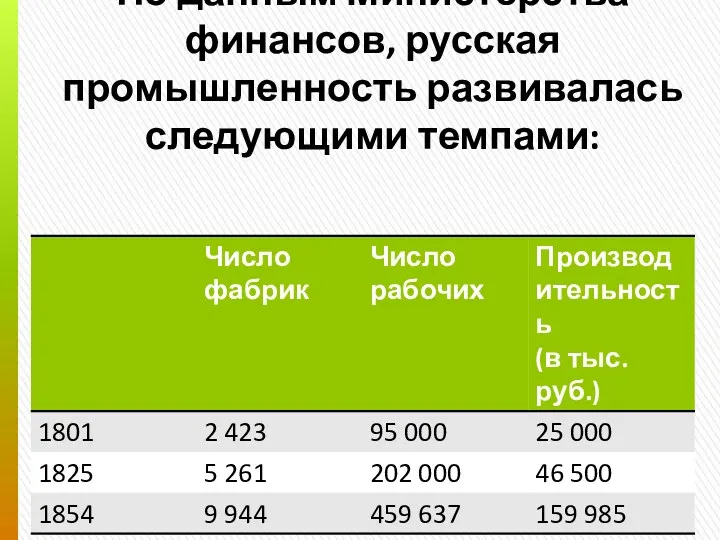

- 6. По данным Министерства финансов, русская промышленность развивалась следующими темпами:

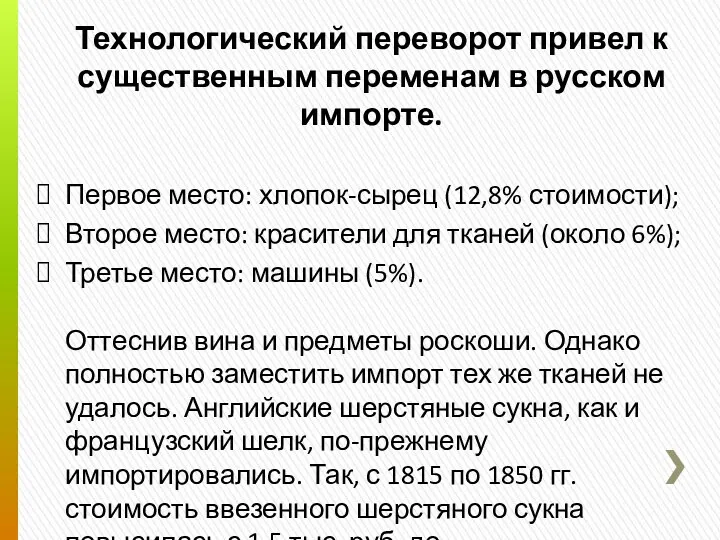

- 7. Технологический переворот привел к существенным переменам в русском импорте. Первое место: хлопок-сырец (12,8% стоимости); Второе место:

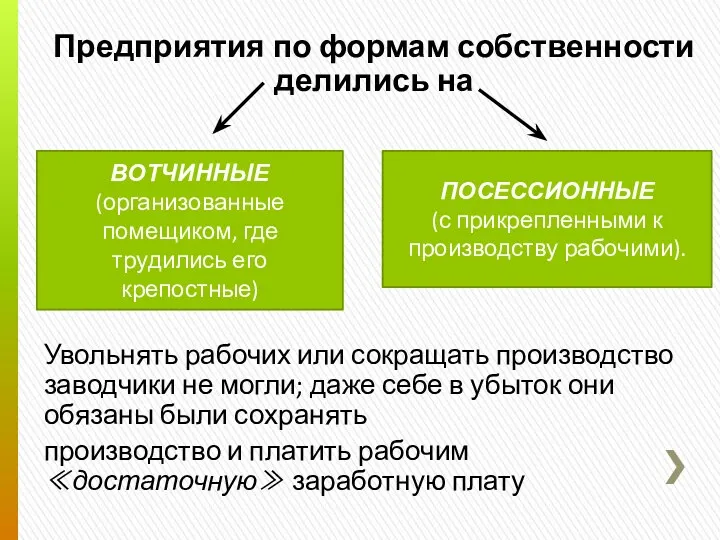

- 8. Предприятия по формам собственности делились на Увольнять рабочих или сокращать производство заводчики не могли; даже себе

- 9. Первое место по стоимости привозимых в страну товаров принадлежало по-прежнему Англии (29,2%) Затем следовали Германия (15,7%)

- 10. Экспорт России в страны Запада составлял около 90%, а Востока, соответственно, 10%. В Китай – главного

- 11. Хотя Павел отменил протекционистский Тариф, который должен был вступить в силу с 1 января 1797 г.

- 12. В 1800 г. был запрещен ввоз в Россию многих товаров (в том числе французских): Тканей (шелковых,

- 13. В 1800 г. бумажные деньги – ассигнации – приравнивались к 66 . коп. серебром; затем, благодаря

- 14. Таможенный тариф 19 декабря 1810 г. В дополнение к нему были издано «Положение о нейтральной торговле

- 15. По Манифесту 20 июня 1810 г. главной монетной единицей объявлялся серебряный рубль установленного веса (4 золотника

- 16. С 1812 г. – в отказ от старинной политики – запрещались хождение и ввоз иностранной мелкой

- 17. Тарифом 31 марта 1816 г. были отменены запреты, введенные в 1810 г. (кроме ряда позиций, прежде

- 18. Тариф 1819 г. подорвал и без того хрупкое финансовое положение страны. Поэтому в том же году

- 19. 12 марта 1822 г. был принят охранительный Тариф, разделивший товары на 4 категории: 1. товары, не

- 20. Таким образом, запрещался ввоз 300 видов товаров; также нельзя было вывозить 21 номенклатуру изделий. Гораздо большее

- 21. Тариф 1822 г. пытались пересмотреть неоднократно (в 1824, 1825, 1830, 1831, 1836, 1838 и 1841 гг.),

- 22. Манифестом 1 июля 1841 г. в обращение вводились новые бумажные деньги – кредитные билеты – обеспеченные

- 23. 2. Эволюция таможенного курса Российского правительства в 50–70-е гг. XIX в. Пересмотр фискально-протекционистского курса Е.Ф. Канкрина

- 24. Новый Таможенный Тариф 27 мая 1857 г. понизил пошлины на ввоз промышленных изделий по 299 статьям

- 25. Тариф 3 июня 1868 г. был дальнейшим движением к свободной торговле: · по 16 статьям отменены

- 26. Русская торговля в это время держалась па сельскохозяйственном, прежде всего – хлебном экспорте. В 1863 г.

- 27. По-прежнему, в 60-е гг. основными торговыми партнерами оставались Англия (около30%), Германия (около 15%), Франция (10%) и

- 28. 10 ноября 1876 г. был опубликован Указ о взимании с 1 января следующего года таможенных сборов

- 29. 3. Тариф 1891 г. и его значение. Конвенционные тарифы 1894–1904 гг. По Тарифу 11 июня 1891

- 30. Размеры таможенных сборов уже достигали 33% стоимости ввозимых товаров. По сравнению с 1868 г., пошлины на

- 31. Кроме хлеба, важные позиции в русском экспорте занимали: · лес (в 1900 г вывезено на 58

- 32. Главным торговым партнером оставалась Германия, куда Россия экспортировала около 1/4 всех своих товаров: пшеницу, лес, яйца,

- 33. Законом 3 января 1897 г. «О чеканке и выпуске в обращение золотых монет» была проведена девальвация

- 34. По новой редакции Монетного устава (1899 г.) в качестве денежной единицы был принят золотой рубль (0,7742

- 35. На 1913 г. Россия вывезла сырья на сумму 200 млн. руб., а ввезла на 668 млн.

- 36. В 1906–1910 гг. Россия занимала 1-е место в мире по отношению сумм взысканных таможенных пошлин к

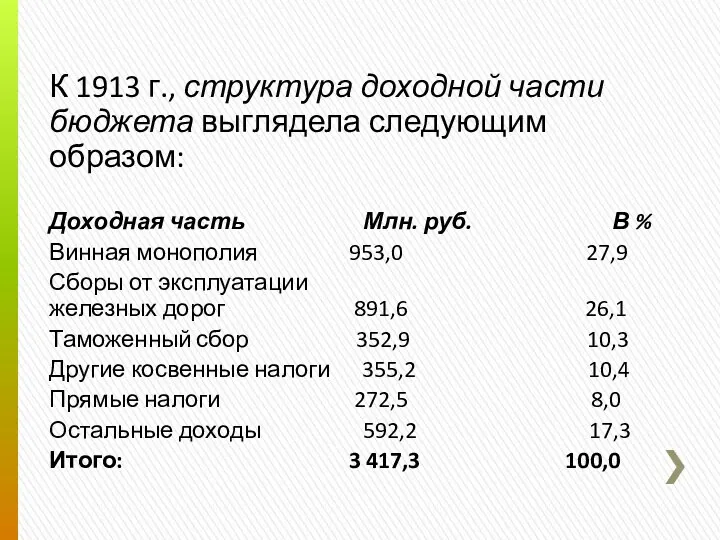

- 37. К 1913 г., структура доходной части бюджета выглядела следующим образом: Доходная часть Млн. руб. В %

- 38. 4. Таможенная служба Российской империи в XIX столетии Именно в XIX – начале XX вв. произошло

- 39. По утвержденному 4 января 1811 г. Положению «Об устройстве военной стражи на границах западных губерний» по

- 40. Александр издал «Учреждение таможенного управления по Европейской торговле» (от 24 июня 1811 г.) Учреждение, как особый

- 41. По этому Учреждению были образованы таможенные округа, включающие собственно таможни и таможенные заставы: 1. Архангельский 2.

- 42. Во главе каждого округа стоял особый начальник, которому подчинялись все местные таможни и заставы. Кроме начальников

- 43. К 1812 г. по сухопутной Западной границе России насчитывалось 1 300 объездчиков. Таможенные чиновники получили высокий

- 44. В качестве ревизионного учреждения над обычными таможнями организовывались контрольные таможни. 17 июня 1812 г. было учреждено

- 45. Контрольные таможни имели следующие полномочия: 1. производить ревизию товаров, провозимых через пограничные таможни; 2. надзирать за

- 46. 14 декабря 1819 г. был принят «Таможенный устав по Европейской торговле», в котором охрана государственной границы

- 47. Таможни в зависимости от обширности производимых через них операций, разделялись теперь на 4 класса. Первоклассными считались

- 48. 9 июня 1822 г. был принят Указ «Об устройстве таможенной стражи по сухопутной Европейской границе». Для

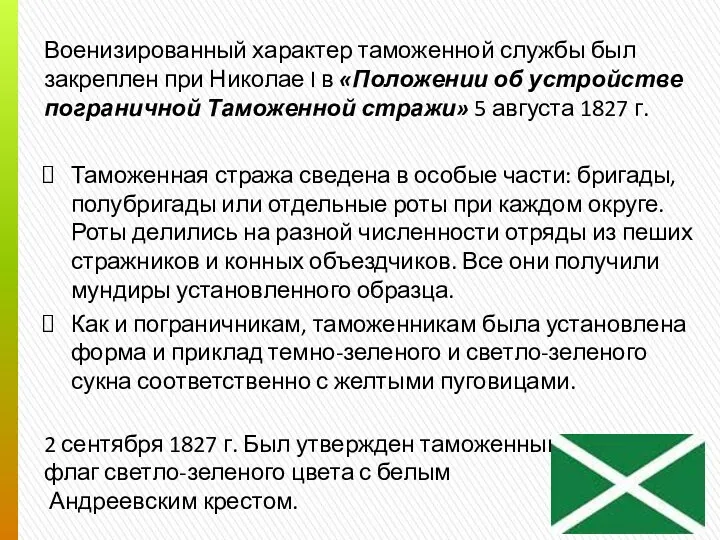

- 49. Военизированный характер таможенной службы был закреплен при Николае I в «Положении об устройстве пограничной Таможенной стражи»

- 50. В дополнение к пограничной и таможенной страхам, 20 октября 1832 г. Николай I утвердил «Положение о

- 51. Все эти изменения в таможенной службе были зафиксированы в 1857 г. Александр II в новом «Таможенном

- 52. В это время особое внимание стали обращать на качество таможенного персонала. Устав 1857 г. предъявлял следующие

- 53. 3. Устав также запретил таможенным чиновникам требовать и принимать подарки в любой форме. За нарушение предусматривалась

- 54. Таможенное дело занимало столь важное место в системе Министерства финансов, что 26 октября 1864 г. Департамент

- 55. Введение Тарифа 1891 г. обострило проблему контрабандного ввоза товаров. В связи с этим начался пересмотреть положения

- 56. Управление таможенным делом было возложено на Таможенное управление, включавшее: Департамент таможенных сборов при Министерстве финансов; (2)

- 57. Устав 1892 г. считался ≪Образцовым≫; на его основе были созданы также Таможенные уставы 1904 и 1910

- 58. 28 мая 1912 г. был принят Закон «Об учреждении местного таможенного управления», который установил инспекторские таможенные

- 60. Скачать презентацию

Древняя Русь IX - XIII веков

Древняя Русь IX - XIII веков Русско-Иранская(Персидская) война 1826-1828гг

Русско-Иранская(Персидская) война 1826-1828гг УРОК ГУБЕНИНОЙ Л.Н. РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ

УРОК ГУБЕНИНОЙ Л.Н. РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ История Казахстана. 5 класс

История Казахстана. 5 класс День Георгиевской ленты

День Георгиевской ленты Урок: Россия в начале XX века

Урок: Россия в начале XX века Внутренняя политика XVII века. Михаил Фёдорович Романов

Внутренняя политика XVII века. Михаил Фёдорович Романов Повседневная жизнь и быт при Петре 1

Повседневная жизнь и быт при Петре 1 Иван III Великий - первый государь всея Руси 1462-1505

Иван III Великий - первый государь всея Руси 1462-1505 Древний Восток

Древний Восток Образ Александра Невского в культуре. Тема 6

Образ Александра Невского в культуре. Тема 6 Урок-презентация Восточнославянские племена в VІІІ – ІX вв.

Урок-презентация Восточнославянские племена в VІІІ – ІX вв. Мировая экономическая конъюнктура, институциональные и технологические сдвиги во второй половине XIX – начале ХХ века

Мировая экономическая конъюнктура, институциональные и технологические сдвиги во второй половине XIX – начале ХХ века Политическое развитие стран Запада в XIX веке

Политическое развитие стран Запада в XIX веке Ордена и медали РФ

Ордена и медали РФ История развития олимпийского движения

История развития олимпийского движения Жизнь древних славян

Жизнь древних славян Исследовательская (творческая работа) Герб моей семьи

Исследовательская (творческая работа) Герб моей семьи Российская империя при Екатерине II (8 класс)

Российская империя при Екатерине II (8 класс) Петропавловская крепость

Петропавловская крепость Россия в начале XX века

Россия в начале XX века Поля русской славы

Поля русской славы Социально-экономическое развитие Руси в XIV – XV веках

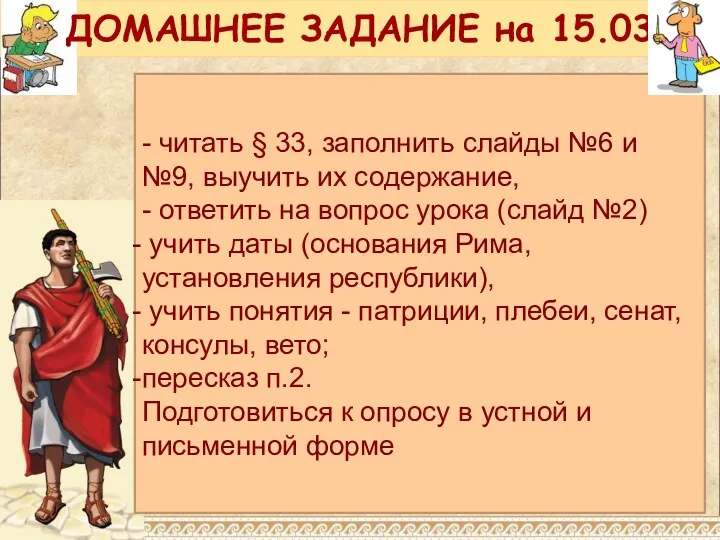

Социально-экономическое развитие Руси в XIV – XV веках От царей к республике. Древний Рим

От царей к республике. Древний Рим The Stamp Act

The Stamp Act Битва за Кавказ

Битва за Кавказ Коллективизация и индустриализация СССР в 30- е годы

Коллективизация и индустриализация СССР в 30- е годы Лекция 9. Великие географические открытия

Лекция 9. Великие географические открытия