Содержание

- 2. а) основная учебная литература: б) дополнительная литература: Шорина Д.Е. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учебно-методич. пособие

- 3. Лекция 3. Фалеристика Предмет и задачи фалеристики. История появления и развития фалеристики как научной дисциплины Методика

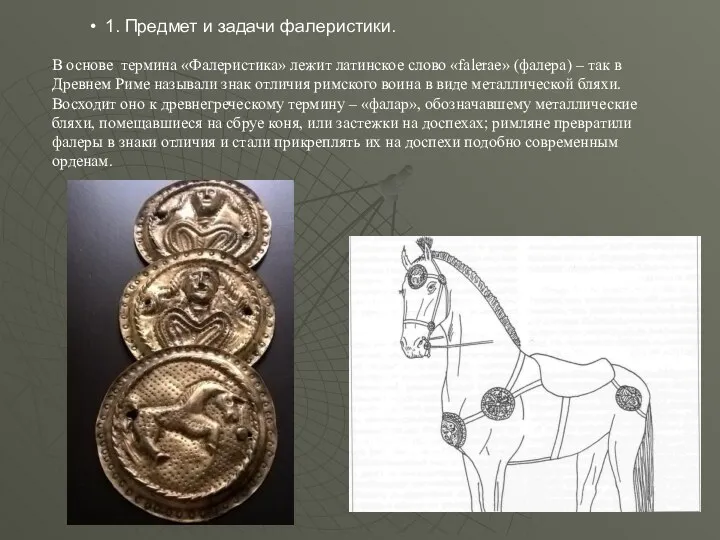

- 4. 1. Предмет и задачи фалеристики. В основе термина «Фалеристика» лежит латинское слово «falerae» (фалера) – так

- 5. Такие наградные знаки (до 10 сантиметров в диаметре) — у пехотинцев они назывались «фиалы», а у

- 6. Предмет и объект фалеристики Фалеристику можно определить как вспомогательную историческую дисциплину, изучающую историю формирования и развития

- 7. Круг интересов научной фалеристики сужается до изучения знаков отличия, изготавливаемых специально для награждения и предназначенных исключительно

- 8. Стержнем наградного комплекса исторических источников наряду с самими фалеронимами являются наградные акты, т. е. акты, непосредственно

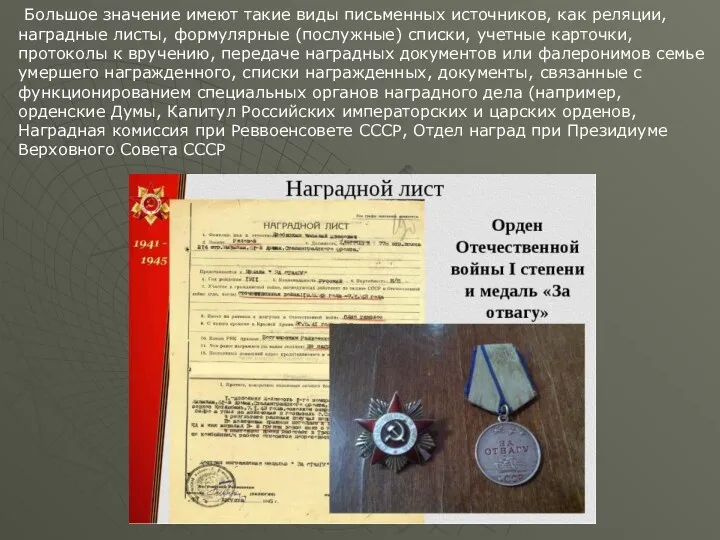

- 9. Большое значение имеют такие виды письменных источников, как реляции, наградные листы, формулярные (послужные) списки, учетные карточки,

- 10. Кроме собственно наградных знаков и документов с ними связанных, живописные и фотографические изображения награжденных.

- 11. Предметом изучения фалеристики является история формирования и развития наградного дела по наградным знакам отличия и другим

- 12. Фалеристика опирается на комплекс исторических источников, внутри которого можно выделить несколько основных групп: I) наградные знаки

- 13. Фалеристика как область коллекционирования. Одновременно с утверждением фалеристики как вспомогательной исторической дисциплины шло распространение второго значения

- 14. Наградной знак отличия как исторический источник. Государственные награды — важнейший источник информации о своей эпохе, о

- 15. Изучая наградные знаки отличия, наградную документацию и другие наградные материалы, можно раскрыть новые, ранее не известные

- 16. Научная фалеристика. Теоретическая и практическая значимость фалеристики несомненна. С одной стороны, с помощью фалеристики историк узнает,

- 17. Отношение фалеристики к специальным и вспомогательным историческим дисциплинам Велика связь фалеристики с другими вспомогательными историческими дисциплинами.

- 18. Но все же специфика функционирования наградных знаков и систем настолько отличается от знаков и систем денежных,

- 19. Фалеристика связана и со многими другими отраслями исторического знания – вексиллологией, униформологией, оружиеведением. Важна связь фалеристики

- 20. Ранее в музеях была распространена практика опробования только орденского знака (либо медали) без колодки, т. е.

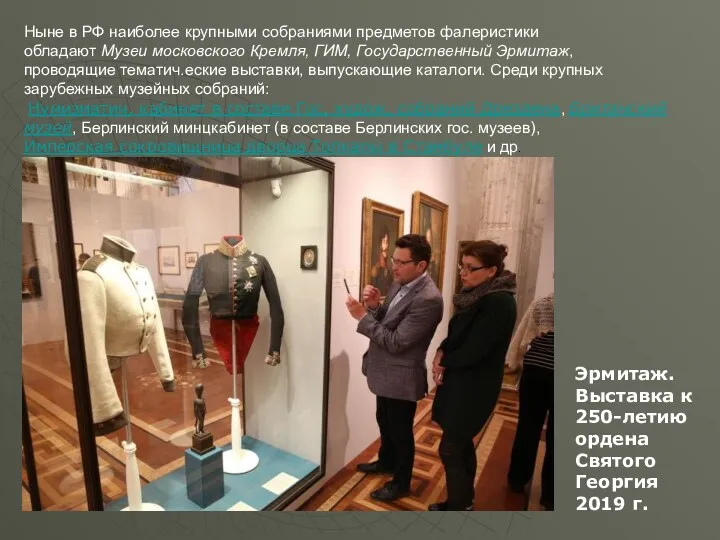

- 21. Ныне в РФ наиболее крупными собраниями предметов фалеристики обладают Музеи московского Кремля, ГИМ, Государственный Эрмитаж, проводящие

- 22. 2. История появления и развития фалеристики как научной дисциплины Первые работы на русском языке, знакомящие с

- 23. Появление целого ряда фалеристических изданий в России в конце XVIII века связано с мероприятиями властей по

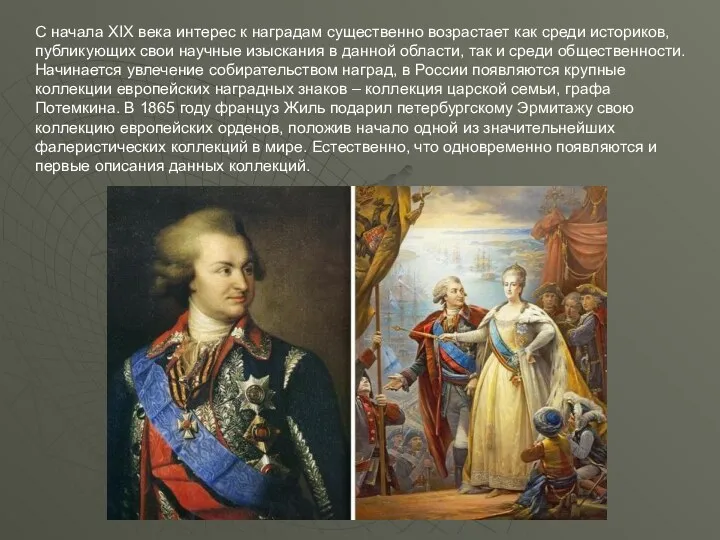

- 24. С начала XIX века интерес к наградам существенно возрастает как среди историков, публикующих свои научные изыскания

- 25. Среди исследовательских работ по фалеристике отечественных ученых стоит упомянуть богато иллюстрированное 30-томное издание А.В. Висковатова «Историческое

- 26. В первые десятилетия после прихода к власти большевиков фалеристика уходит из сферы научных интересов историков. Советская

- 27. Собственно говоря, и сам термин «фалеристика», впервые употребленный в 1937 году чехословацким коллекционером наград О. Пильцем,

- 28. 3. Основные термины фалеристики Ключевые термины фалеристики и нумизматики: АВЕРС — лицевая (видимая) сторона награды, знака

- 29. Орден. (нем. orden, от лат. ordo - ряд, разряд) _ знак оми-чия. государственная награда разных степеней

- 30. ЗНАК ОРДЕНСКИЙ — знак ордена, изготовленный в государственной или частной мастерской, соответствующий или не соответствующий требованиям

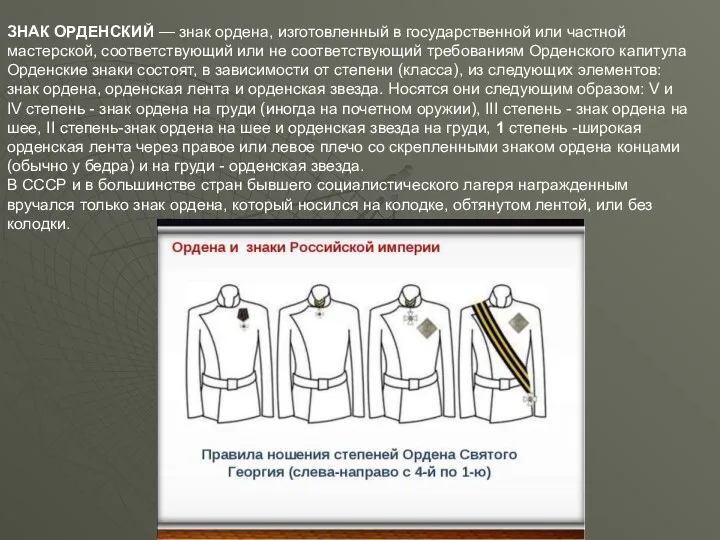

- 31. Во всех государствах право учреждения орденов и награждение ими принадлежит высшим органам государственной власти или высшему

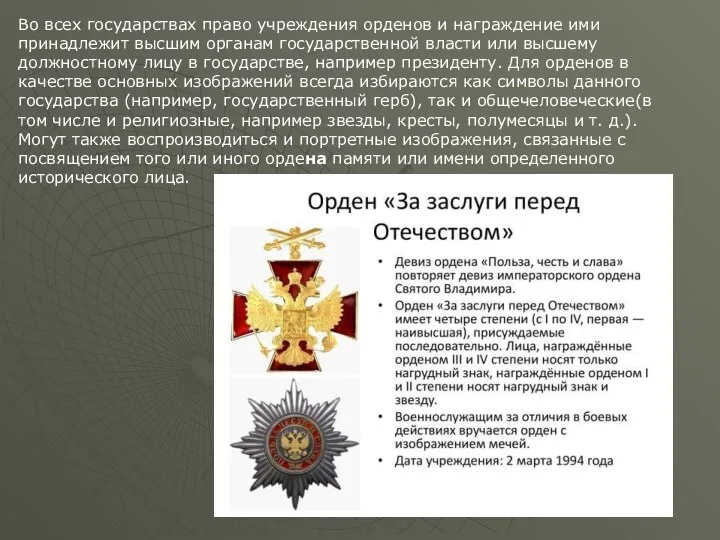

- 32. БАНТ ОРДЕНСКИЙ — отрезок орденской ленты, расположенный поперёк основной орденской ленты, добавляемый к младшим степеням орденов,

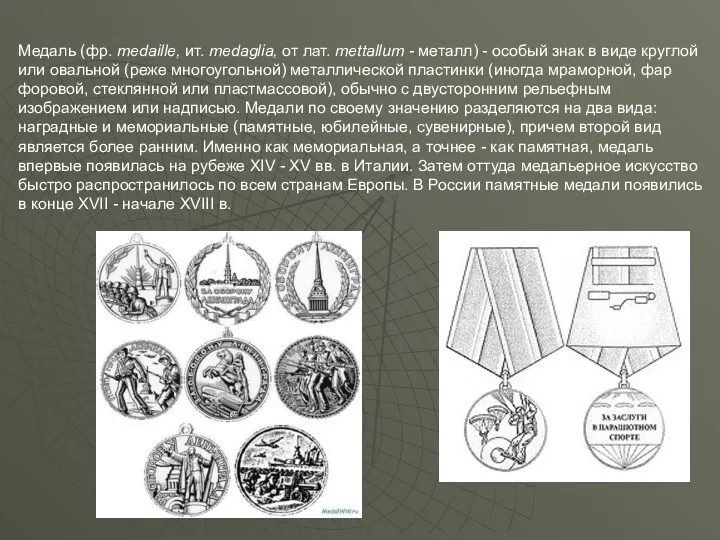

- 33. Медаль (фр. medaille, ит. medaglia, от лат. mettallum - металл) - особый знак в виде круглой

- 34. ЗНАК НАГРУДНЫЙ (в т.ч. должностной, служебный) — знак отличия, предназначенный для поощрения работника за его заслуги

- 35. КЛЕЙМО — знак для маркировки в виде символа или букв, обозначающий изготовителя фалеронима: предприятие или мастера.

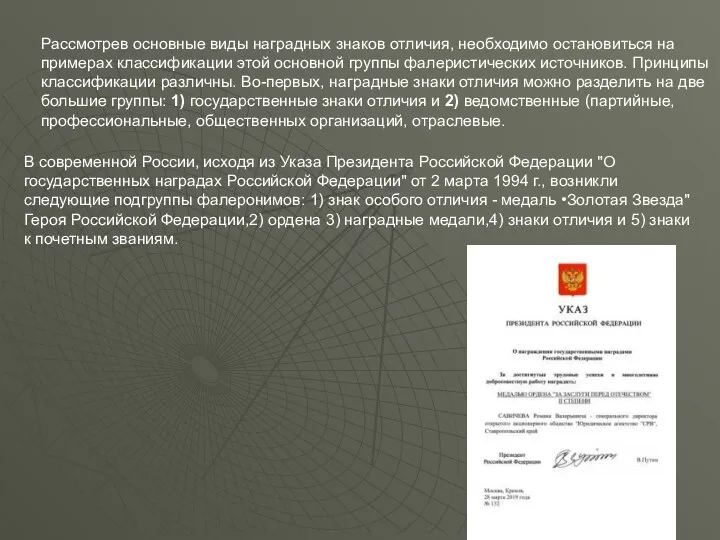

- 36. Рассмотрев основные виды наградных знаков отличия, необходимо остановиться на примерах классификации этой основной группы фалеристических источников.

- 37. Примером другого принципа классификации первой группы наградного комплекса является группировка государственных наград СССР в "Общем положении

- 38. Отдельные группы можно выделить и среди наградных знаков и наградных значков. Так, наградные знаки советских Вооруженных

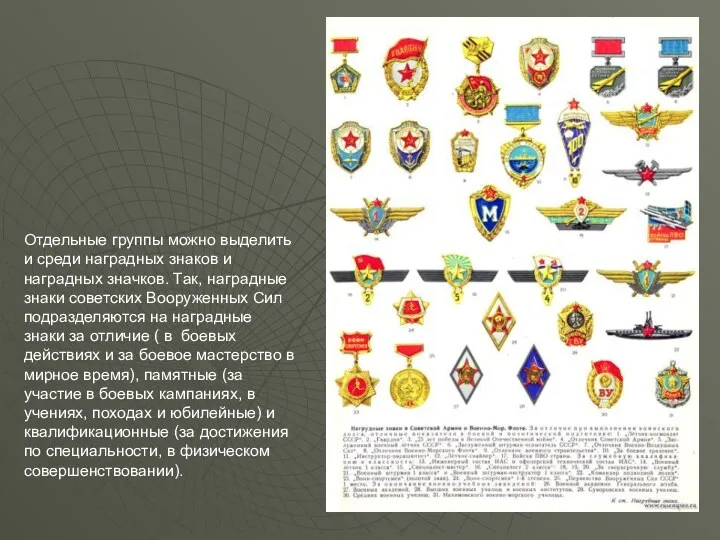

- 40. Скачать презентацию

Династия Демидовых. 11 класс

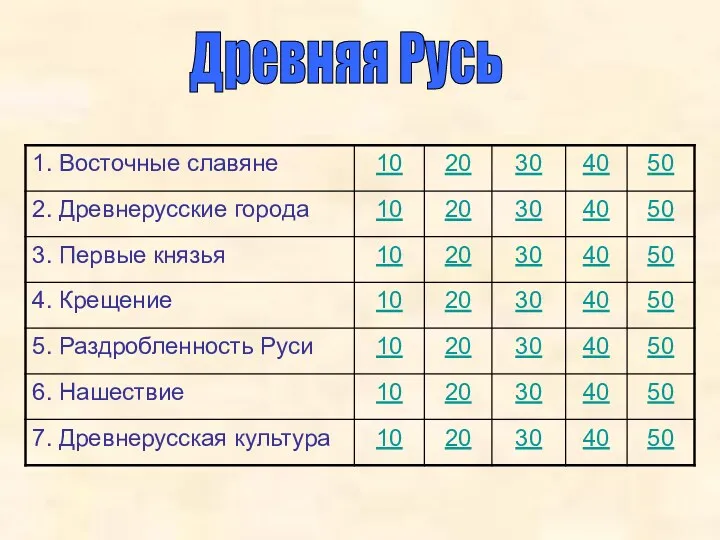

Династия Демидовых. 11 класс Древняя Русь. Восточные славяне. Древнерусские города

Древняя Русь. Восточные славяне. Древнерусские города Великобритания

Великобритания Геральдика. История гербов различных регионов, областей и городов РФ

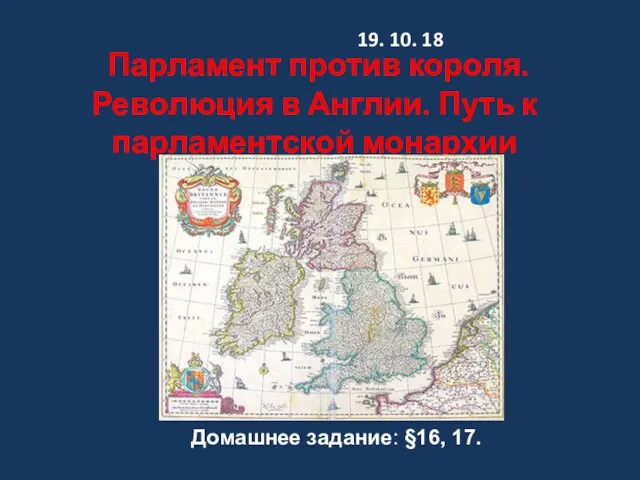

Геральдика. История гербов различных регионов, областей и городов РФ Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда История парламентаризма в России

История парламентаризма в России История архивов. 1917-1991

История архивов. 1917-1991 Город-герой Керчь

Город-герой Керчь Объединение русских земель. Усиление Московского княжества в XIV-XV веках

Объединение русских земель. Усиление Московского княжества в XIV-XV веках Церковь и государство в 15 -16 веке

Церковь и государство в 15 -16 веке Хронология. Счет времени

Хронология. Счет времени Судьбы русских земель после монгольского нашествия

Судьбы русских земель после монгольского нашествия Исторический жанр

Исторический жанр Экскурсиятану пәні. Экскурсия ісінің даму тарихы

Экскурсиятану пәні. Экскурсия ісінің даму тарихы Сталинградская битва

Сталинградская битва Диалог на уроке истории как составная часть технологии системно-деятельностного обучения

Диалог на уроке истории как составная часть технологии системно-деятельностного обучения Великие реформы 60 – 70 – х годов XIX века

Великие реформы 60 – 70 – х годов XIX века Фильмы победы. Викторина

Фильмы победы. Викторина Архитектура Нового царства. Храмовое строительство

Архитектура Нового царства. Храмовое строительство Сражение у мыса Тендра

Сражение у мыса Тендра Тайны русского алфавита

Тайны русского алфавита Столетняя война

Столетняя война Вас помнят, вас знают, вами гордятся

Вас помнят, вас знают, вами гордятся США в конце XIX - начале ХХ вв. Урок 20

США в конце XIX - начале ХХ вв. Урок 20 Завершение второй мировой войны

Завершение второй мировой войны The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Развитие греческого храма в разные типы культовых построек

Развитие греческого храма в разные типы культовых построек