Содержание

- 2. ПРЕДАНИЕ Андрей, сын Юрия Долгорукого, незадолго до смерти отца самовольно ушел из Киевской земли, забрав с

- 3. ОСОБЕННОСТИ ЗОДЧЕСТВА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО КНЯЖЕСТВА: Храмы Владимиро-Суздальской земли были белокаменными. Отличительной чертой самых древних храмов (XII в.)

- 4. Церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском замке (1 158 - 1165)

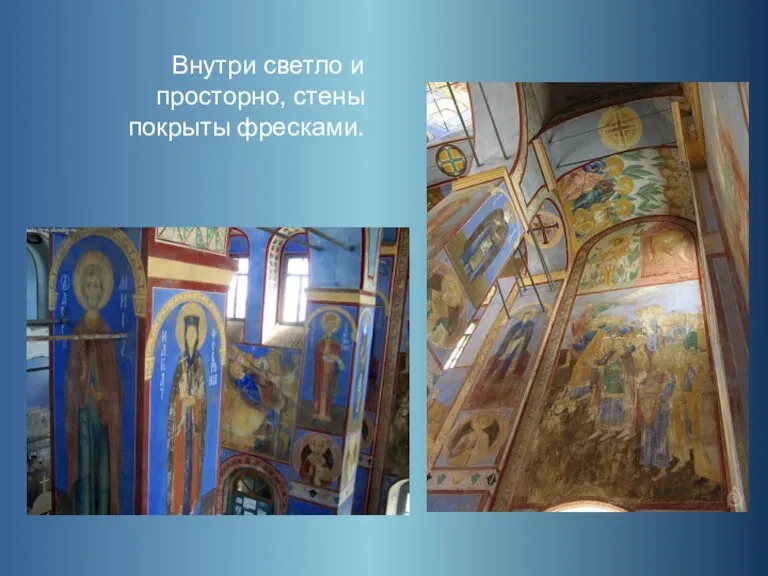

- 5. Внутри светло и просторно, стены покрыты фресками.

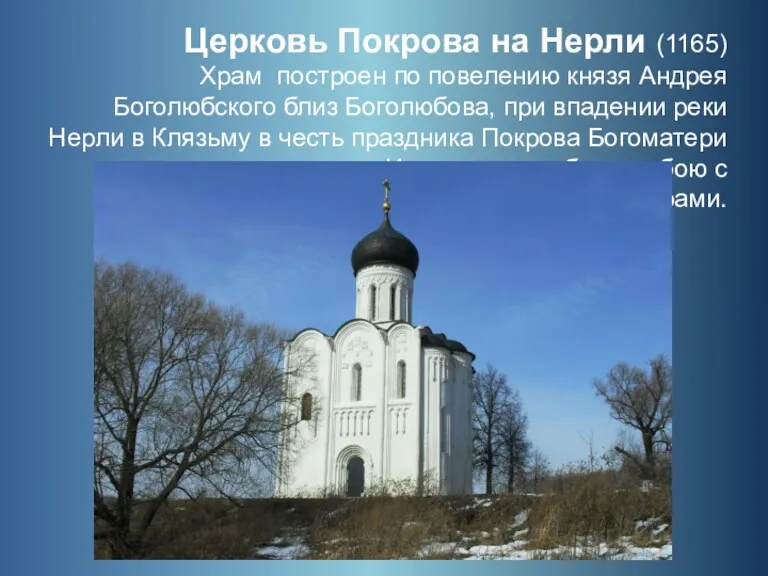

- 6. Церковь Покрова на Нерли (1165) Храм построен по повелению князя Андрея Боголюбского близ Боголюбова, при впадении

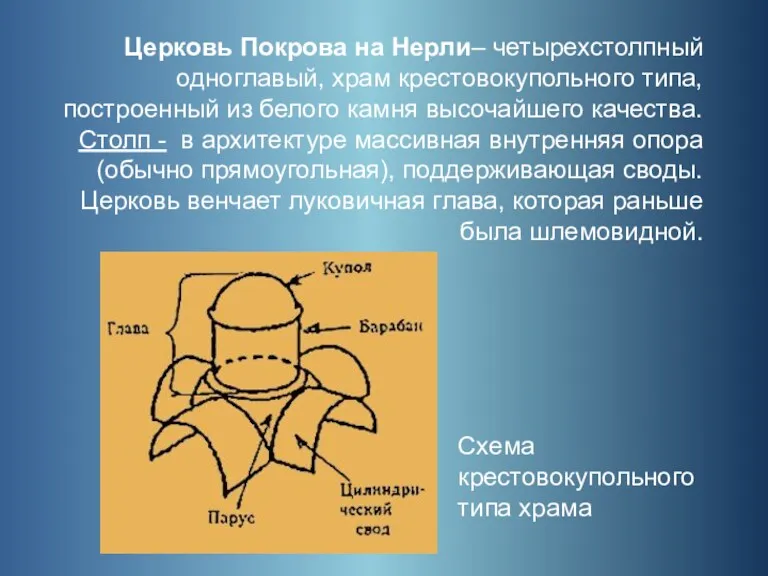

- 7. Церковь Покрова на Нерли– четырехстолпный одноглавый, храм крестовокупольного типа, построенный из белого камня высочайшего качества. Столп

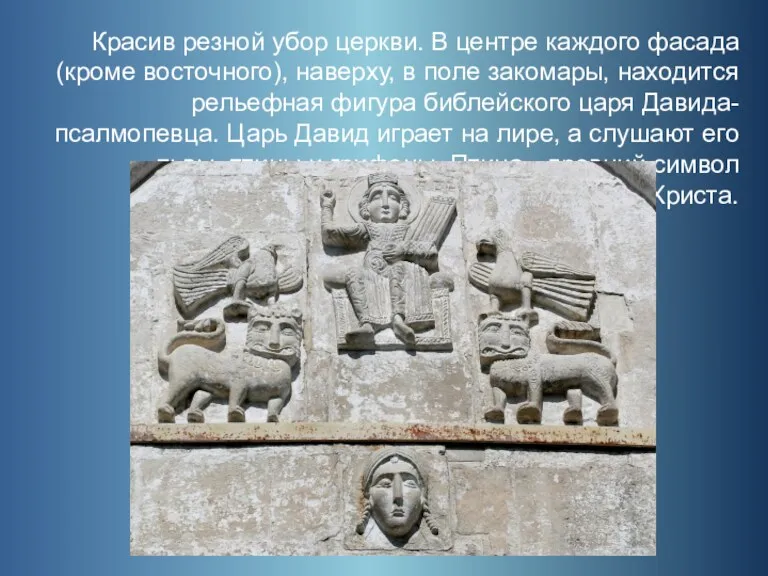

- 8. Красив резной убор церкви. В центре каждого фасада (кроме восточного), наверху, в поле закомары, находится рельефная

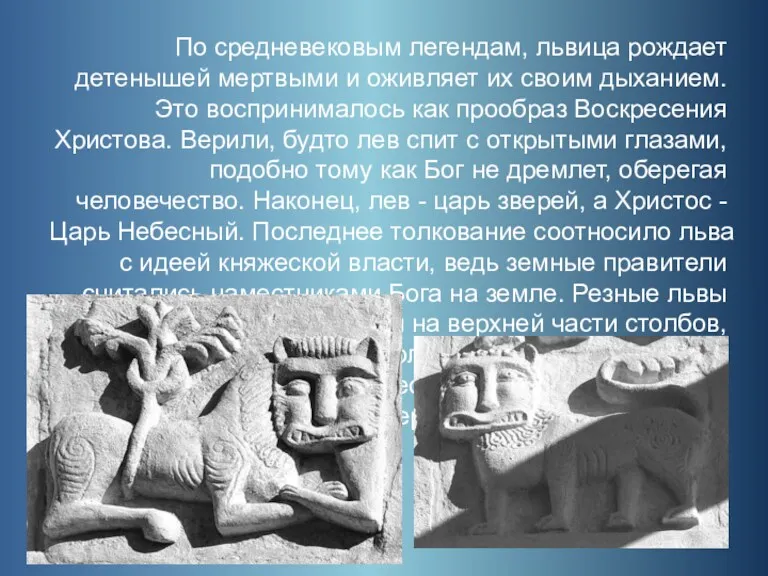

- 9. По средневековым легендам, львица рождает детенышей мертвыми и оживляет их своим дыханием. Это воспринималось как прообраз

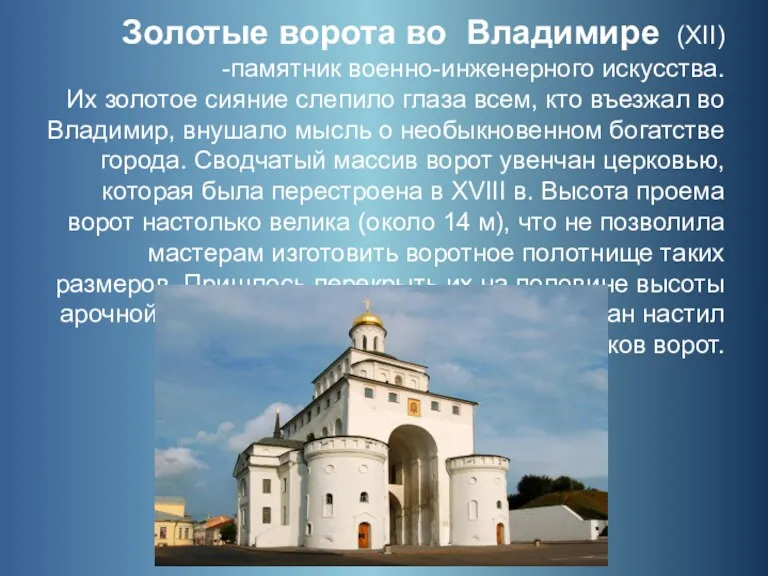

- 10. Золотые ворота во Владимире (XII) памятник военно-инженерного искусства. Их золотое сияние слепило глаза всем, кто въезжал

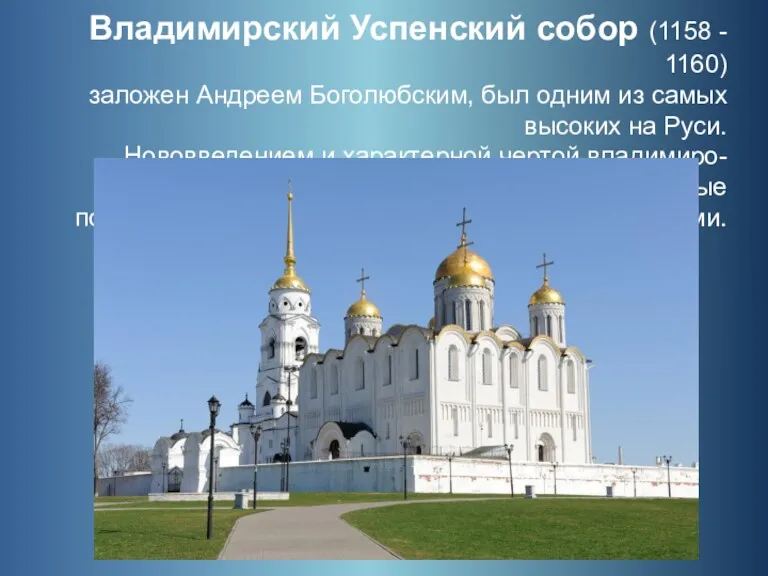

- 11. Владимирский Успенский собор (1158 - 1160) заложен Андреем Боголюбским, был одним из самых высоких на Руси.

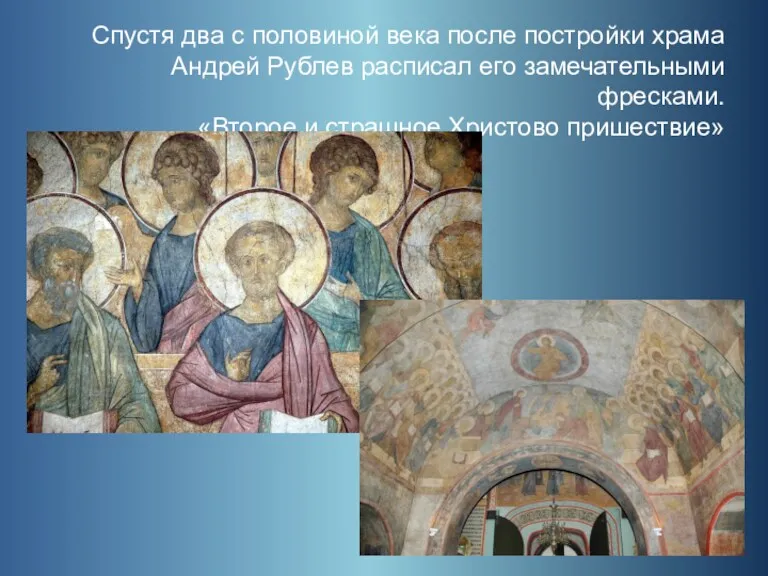

- 12. Спустя два с половиной века после постройки храма Андрей Рублев расписал его замечательными фресками. «Второе и

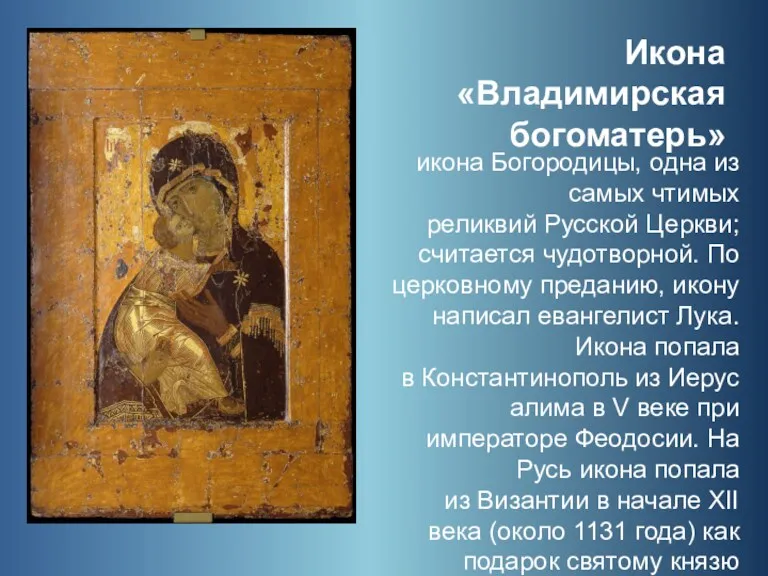

- 13. Икона «Владимирская богоматерь» икона Богородицы, одна из самых чтимых реликвий Русской Церкви; считается чудотворной. По церковному

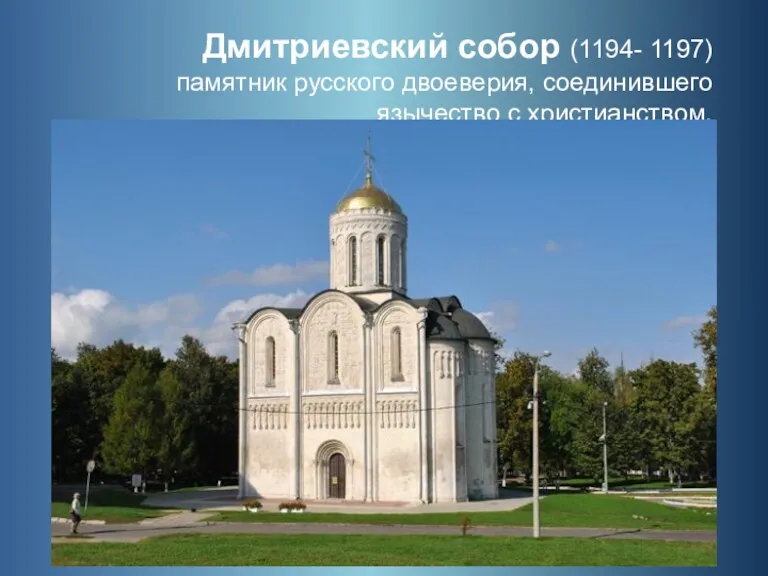

- 14. Дмитриевский собор (1194- 1197) памятник русского двоеверия, соединившего язычество с христианством.

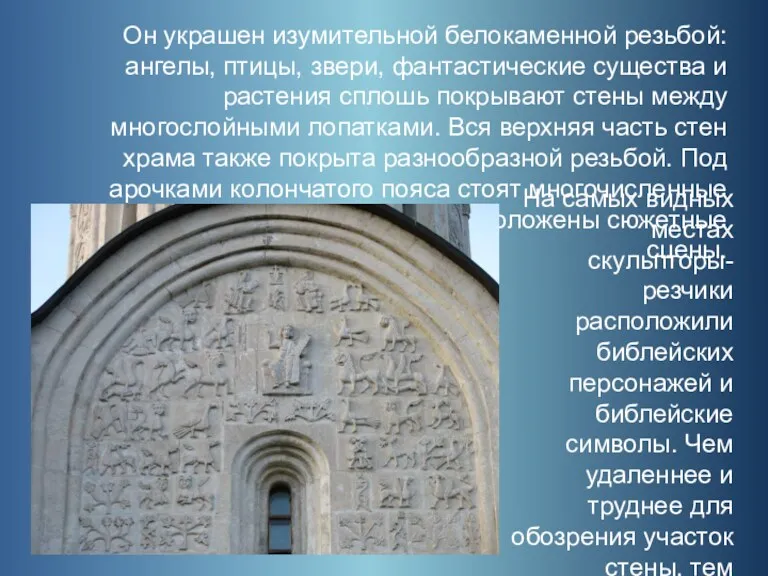

- 15. Он украшен изумительной белокаменной резьбой: ангелы, птицы, звери, фантастические существа и растения сплошь покрывают стены между

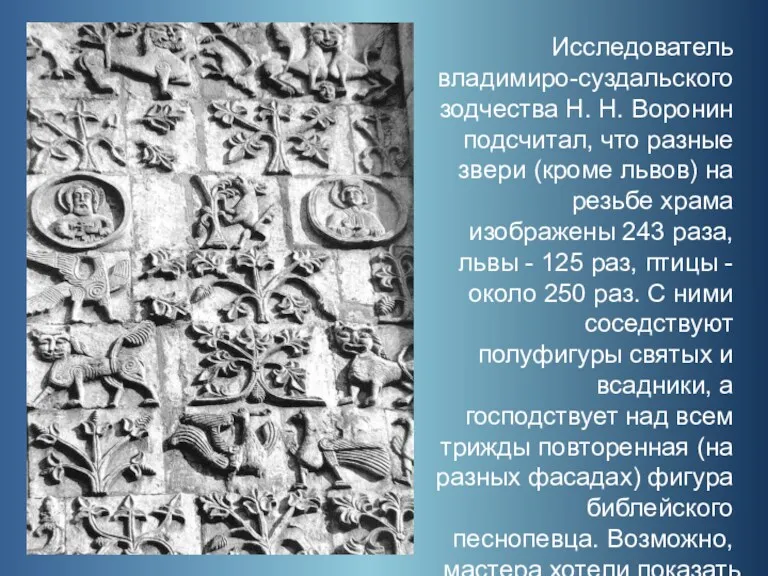

- 16. Исследователь владимиро-суздальского зодчества Н. Н. Воронин подсчитал, что разные звери (кроме львов) на резьбе храма изображены

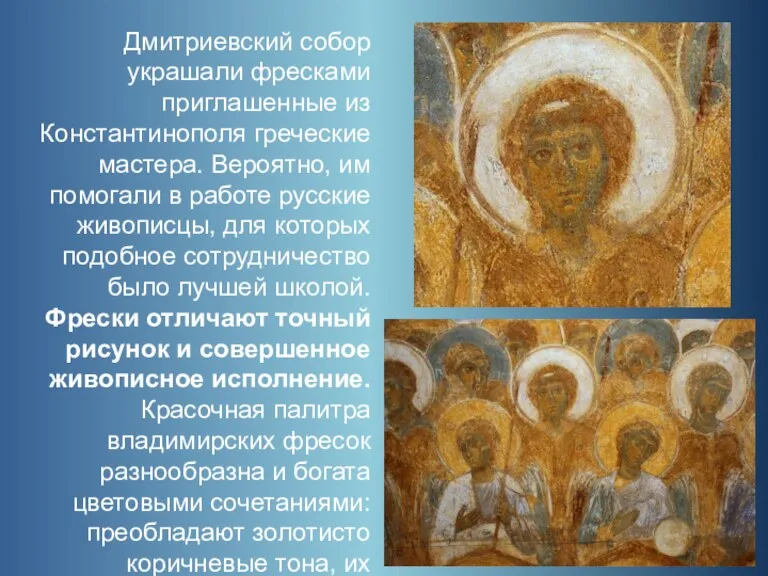

- 17. Дмитриевский собор украшали фресками приглашенные из Константинополя греческие мастера. Вероятно, им помогали в работе русские живописцы,

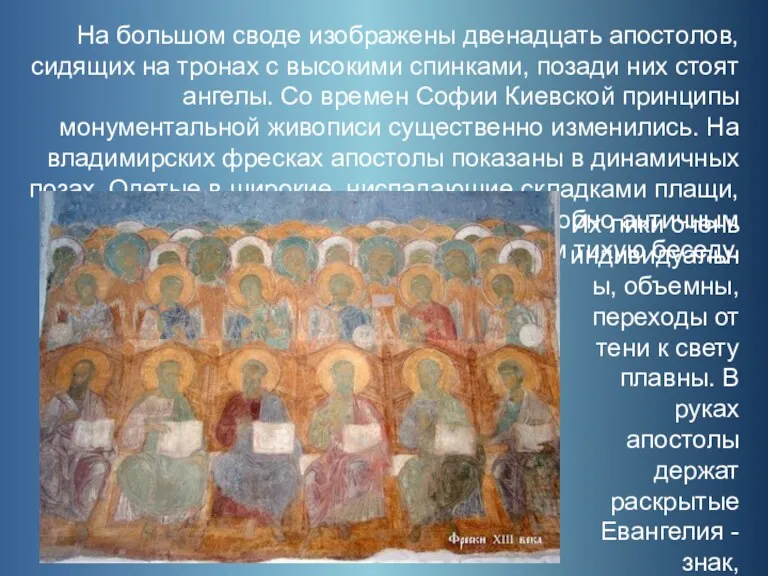

- 18. На большом своде изображены двенадцать апостолов, сидящих на тронах с высокими спинками, позади них стоят ангелы.

- 19. Иконопись XII в.

- 20. НАЗНАЧЕНИЕ ИКОН Иконы на Руси обычно называли образами. Изначально икона создавалась как предмет культа, поклонения. Ее

- 21. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИКОН 1. УСЛОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: иконописцы пытались увидеть предмет не с одной, а с нескольких

- 22. БЕСТЕЛЕСНОСТЬ. Преодоление телесности персонажей и объемности окружающих их предметов. ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА. «Обратная перспектива» — условный прием

- 23. Богоматерь Великая Панагия («Ярославская Оранта»)

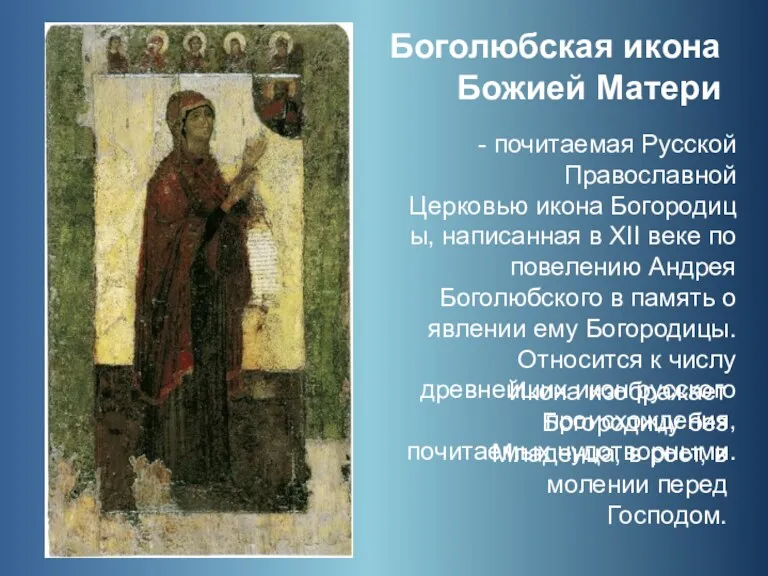

- 24. Боголюбская икона Божией Матери - почитаемая Русской Православной Церковью икона Богородицы, написанная в XII веке по

- 26. Скачать презентацию

Военная медицина

Военная медицина Воскресенский Новодевичий женский монастырь

Воскресенский Новодевичий женский монастырь Первобытные люди

Первобытные люди Курск тот памятный февраль-1

Курск тот памятный февраль-1 Византийская империя. Византия при Юстиниане. Культура Византии

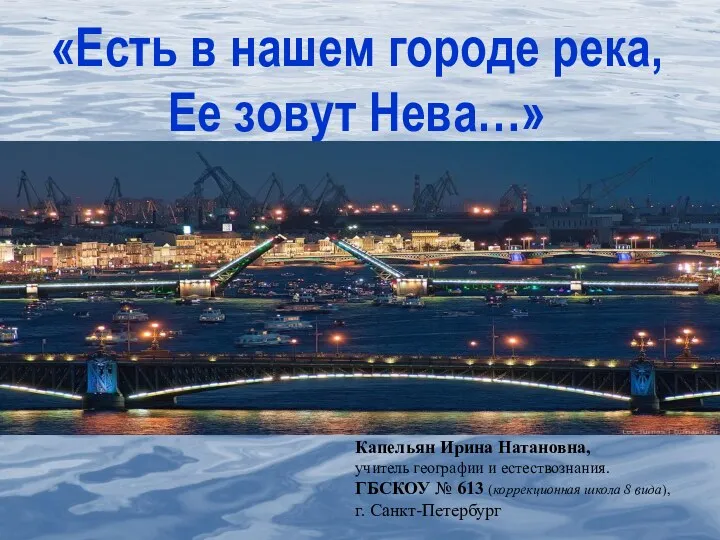

Византийская империя. Византия при Юстиниане. Культура Византии Викторина. Нева

Викторина. Нева Развитие культуры на белорусских землях с IX до середины XIII веков. Религиозно-просветительские деятели

Развитие культуры на белорусских землях с IX до середины XIII веков. Религиозно-просветительские деятели Афганская война 1979—1989

Афганская война 1979—1989 Исторические типы общества

Исторические типы общества Прошлое, настоящее, будущее

Прошлое, настоящее, будущее Южная Азия в новейшее время. Движение неприсоединения в Индии. Истоки индо-пакистанского конфликта

Южная Азия в новейшее время. Движение неприсоединения в Индии. Истоки индо-пакистанского конфликта Тест Жизнь первобытных людей

Тест Жизнь первобытных людей Помнить, чтобы жить. Викторина

Помнить, чтобы жить. Викторина Русь при Ярославичах. Владимир Мономах

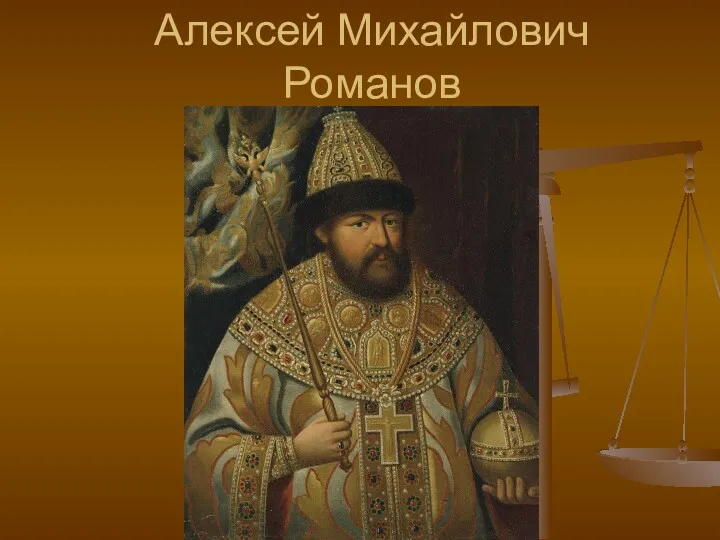

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах Царь Алексей Михайлович Романов

Царь Алексей Михайлович Романов Архитектура XVIII

Архитектура XVIII Хрестові походи

Хрестові походи Кинематограф начала ХХ века. (11 класс)

Кинематограф начала ХХ века. (11 класс) Реформы 1860—1870-х гг. Социальная и правовая модернизация

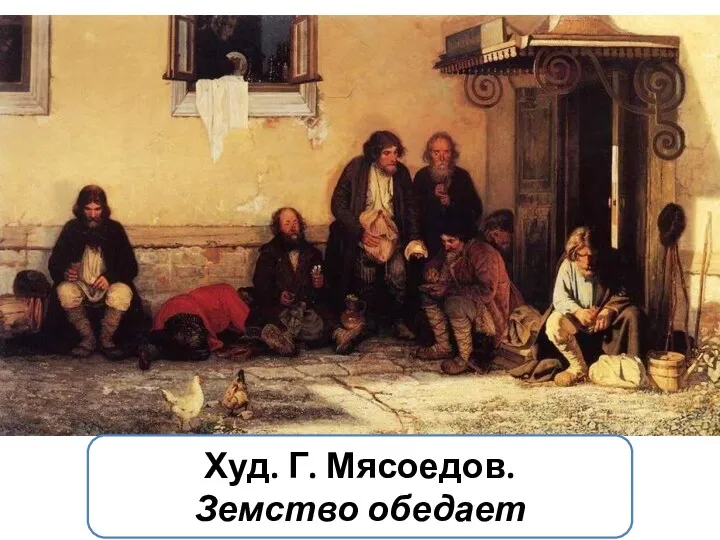

Реформы 1860—1870-х гг. Социальная и правовая модернизация Культура Киевской Руси X - XIII веков

Культура Киевской Руси X - XIII веков Казачий квартал в пятой куртине исторического плана центра Красноярска

Казачий квартал в пятой куртине исторического плана центра Красноярска Презентация Экономика России в первой четверти XVIII века

Презентация Экономика России в первой четверти XVIII века Емельян Пугачев

Емельян Пугачев Экономическое развитие России при Екатерине II

Экономическое развитие России при Екатерине II Консульство и образование наполеоновской империи

Консульство и образование наполеоновской империи 7 чудес античності

7 чудес античності Начало распада древнерусского государства

Начало распада древнерусского государства Внешняя политика Александра II

Внешняя политика Александра II