Содержание

- 2. Азбучная молитва – одно из первых из славянских стихотворений – акростишная молитва, в которой строки начинаются

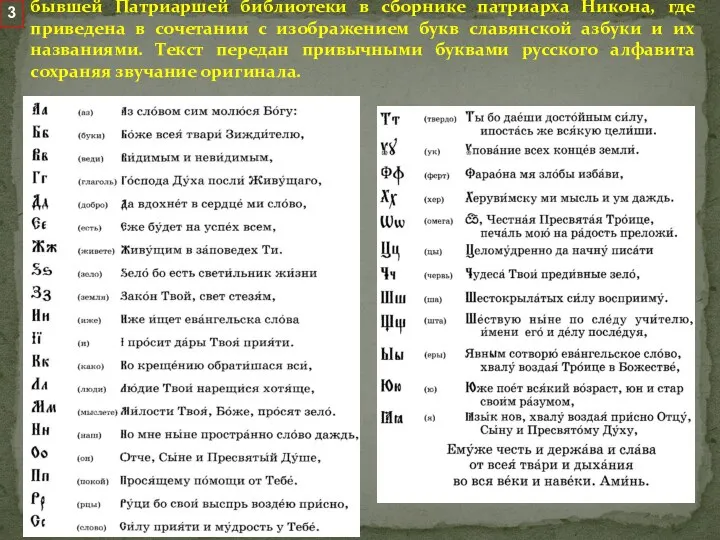

- 3. Молитва «Аз словом сим молюся Богу» обнаружена среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике патриарха Никона,

- 4. Археография – ВИД, разрабатывает теорию и практику издания письменных источников, смыкаясь с палеографией. В западноевропейской науке

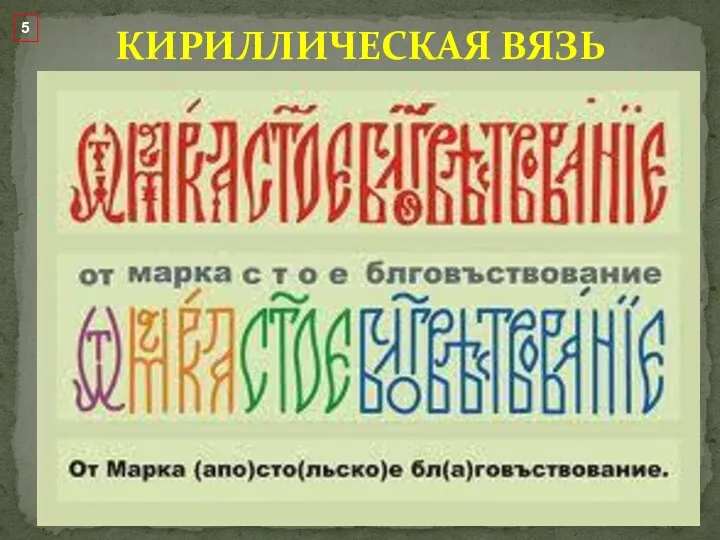

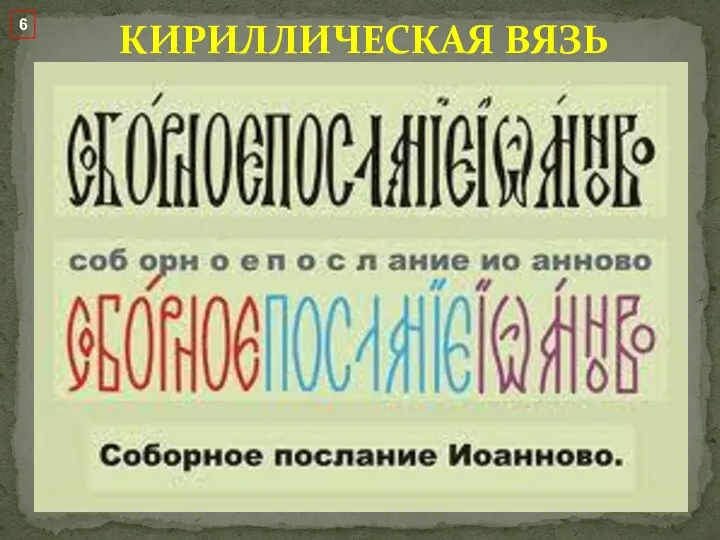

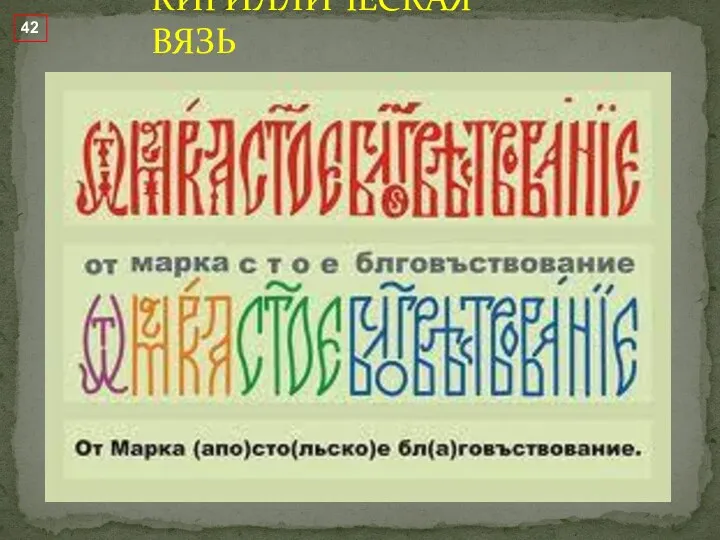

- 5. КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ВЯЗЬ 5

- 6. 6 КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ВЯЗЬ

- 7. Глаголица - одна из первых славянских азбук. Считают именно её создал славянский просветитель св. Кирилл (Константин

- 8. Лигатура – тип особого соединения букв, когда две буквы теряют часть элементов, превращаясь в одну сложную

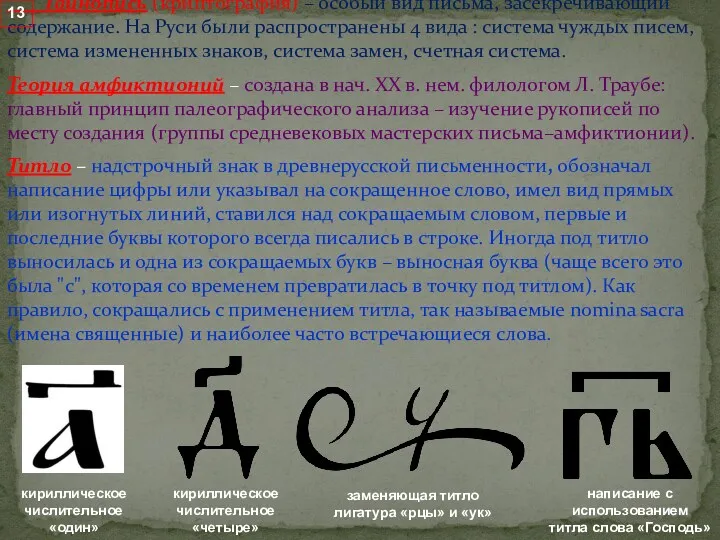

- 9. Полуустав – тип письма, сменивший Устав, с целью ускорения написания, характерен для 2-й пол. XIV-XV вв.,

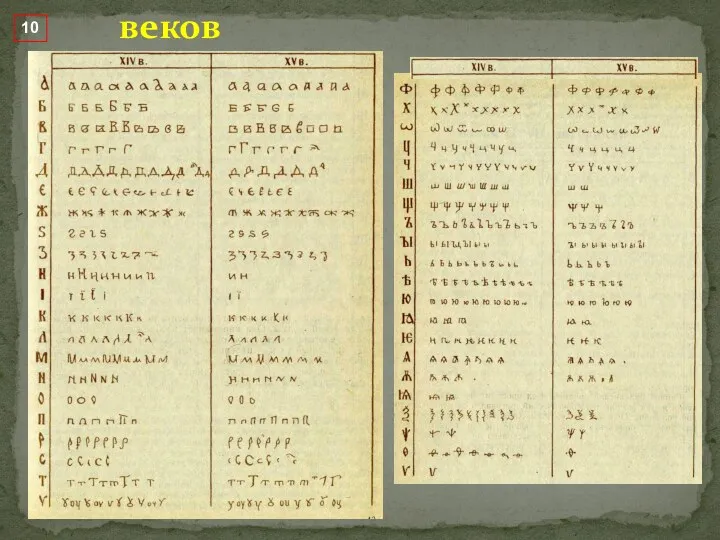

- 10. ПОЛУСТАВ XIV–XV веков 10

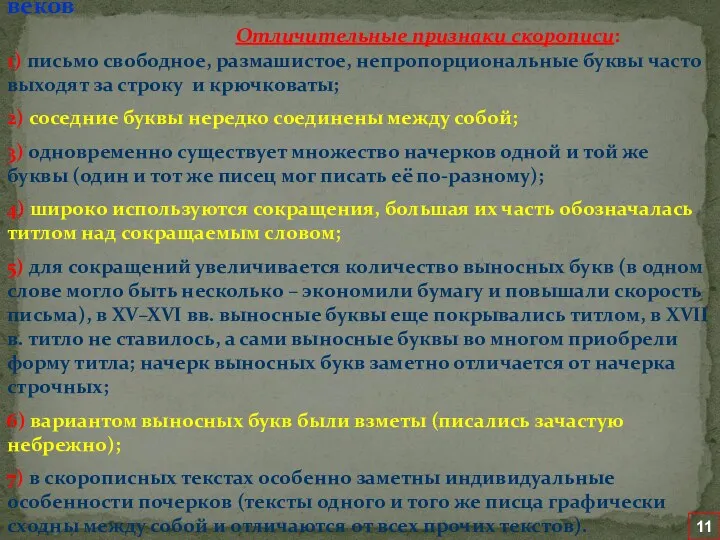

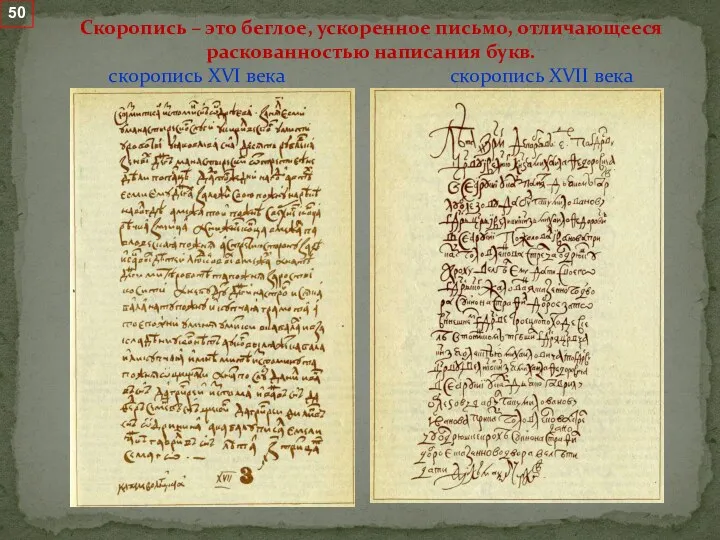

- 11. Скоропись – тип письма, сменивший в ХVв. полуустав для ускорения процесса письма, господствовал с XVI-XVII веков

- 12. 12

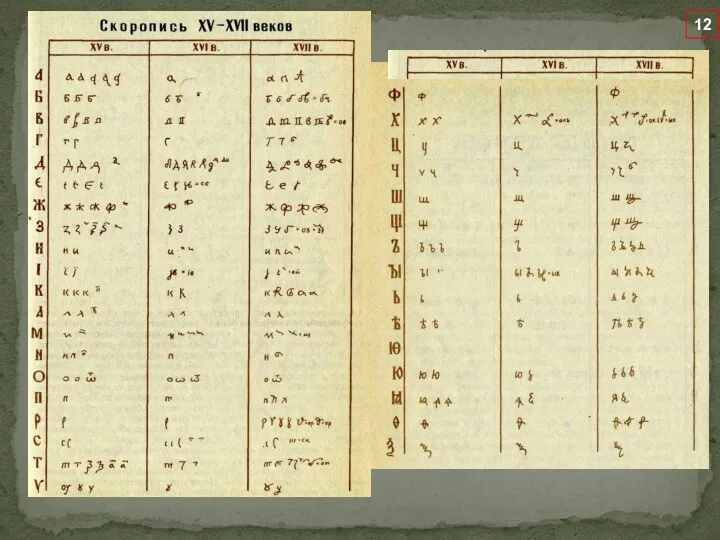

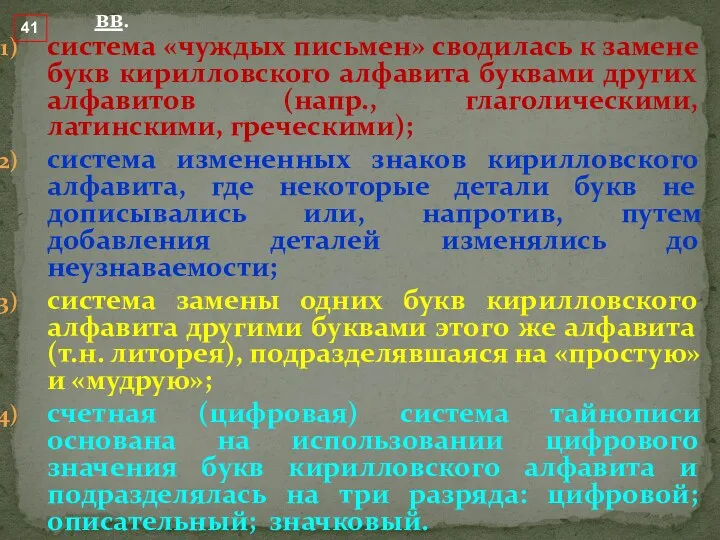

- 13. Тайнопись (криптография) – особый вид письма, засекречивающий содержание. На Руси были распространены 4 вида : система

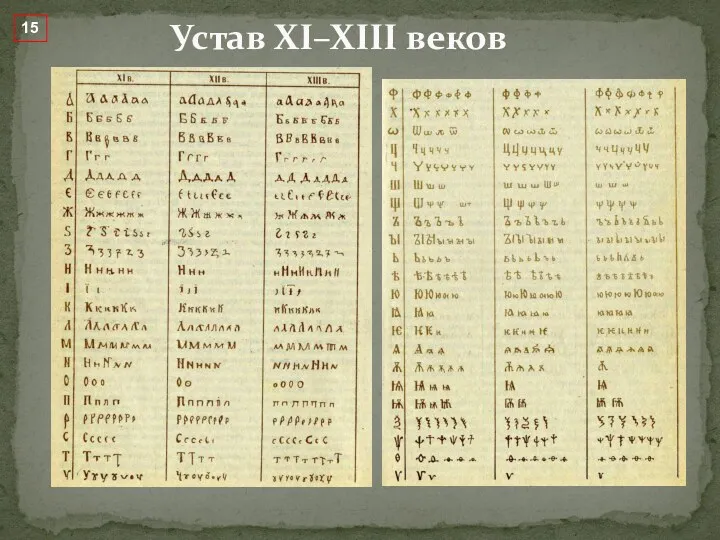

- 14. Устав - древнейший тип письма, в качестве единственного существовал в XI–XIV вв. К кон. XIV в.,

- 15. Устав XI–XIII веков 15

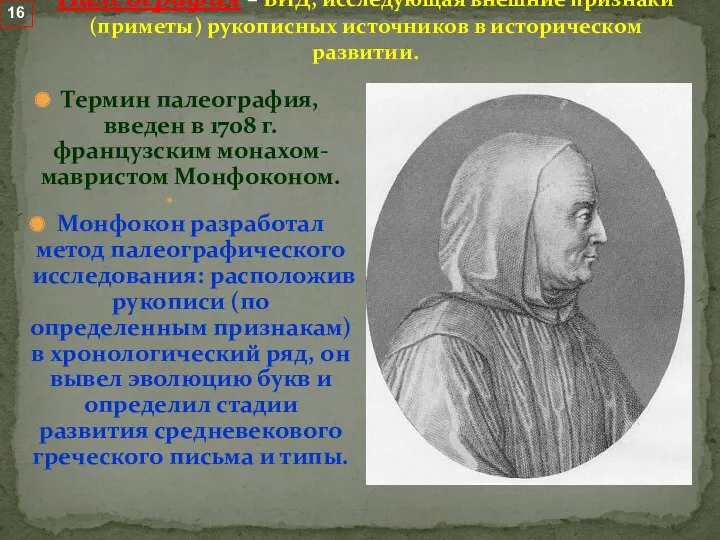

- 16. Палеография – ВИД, исследующая внешние признаки (приметы) рукописных источников в историческом развитии. Термин палеография, введен в

- 17. Внешние признаки, изучаемые палеографией: знаки письменности, особенности их графики, почерк, материал для письма, орудия письма, украшения

- 18. Палеографический метод – наблюдения за совокупностью ряда признаков (графика букв, материал для письма, украшения, орудия письма

- 19. Каждому историческому периоду соответствовала совокупность определенных палеографических признаков. Несоответствие отдельных признаков «своей эпохе» является свидетельством копии,

- 20. Создание восточнославянской письменности связано с процессом образования Русского государства, завершившимся к IX в., и складыванием древнерусской

- 21. Кирилл (ок. 827– 869), носивший до принятия монашеского сана имя Константин, и его брат Мефодий (815–885)

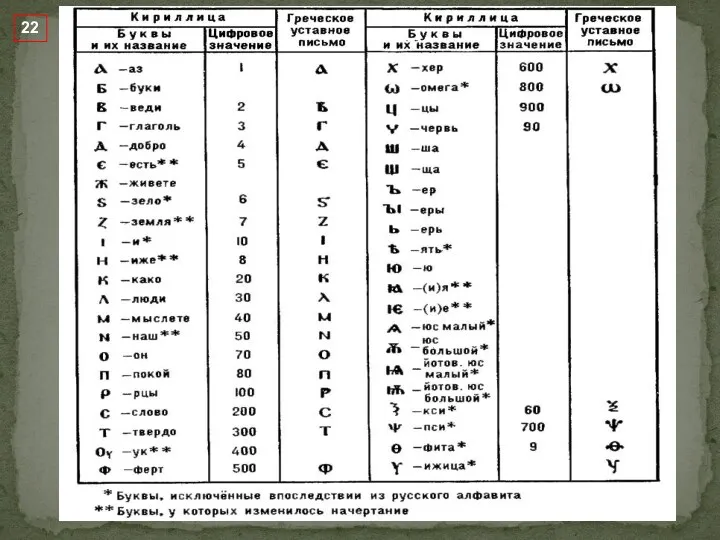

- 22. 22

- 23. Лекция 3. Внешние признаки письменных источников Древней Руси (XI-XII вв.). Внешние признаки письменных источников Руси XII-конца

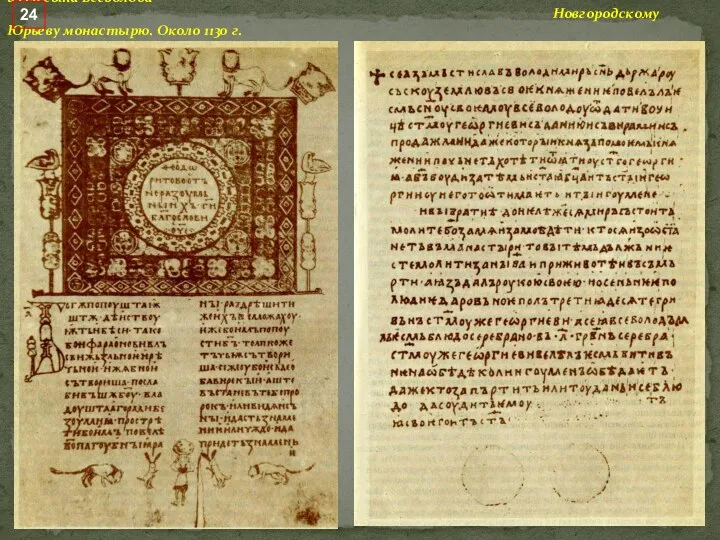

- 24. Изборник Святослава. 1073 г. Грамота Мстислава Владимировича и его сына Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю. Около 1130

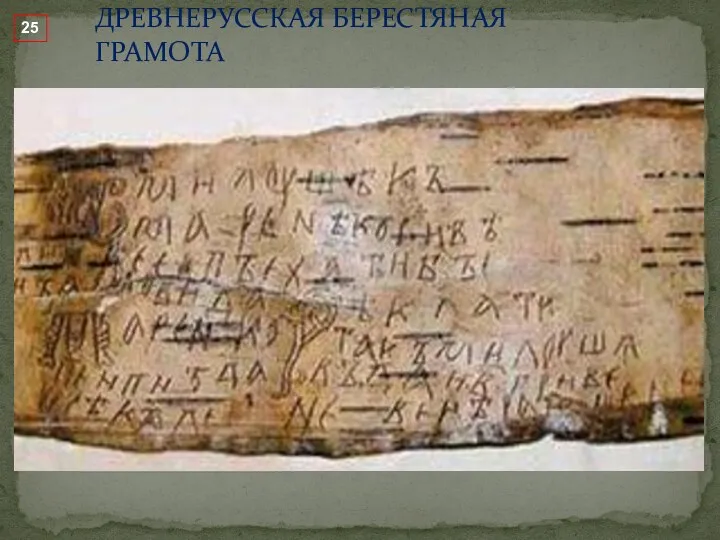

- 25. ДРЕВНЕРУССКАЯ БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА 25

- 26. Буква «И» писалась в древнейшем уставе с горизонтальной перекладиной и напоминала современную печатную букву «Н». Обе

- 27. Заставка – рисунок над текстом, в начале отдельной главы или страницы. Концовка – рисунок под текстом,

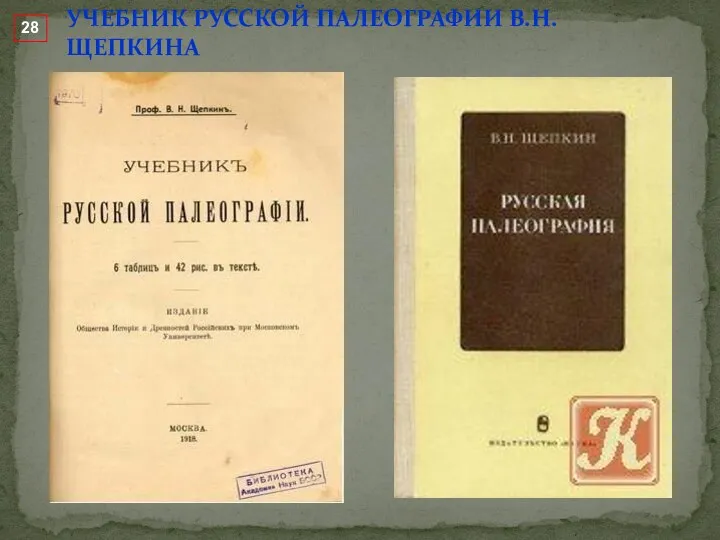

- 28. УЧЕБНИК РУССКОЙ ПАЛЕОГРАФИИ В.Н. ЩЕПКИНА 28

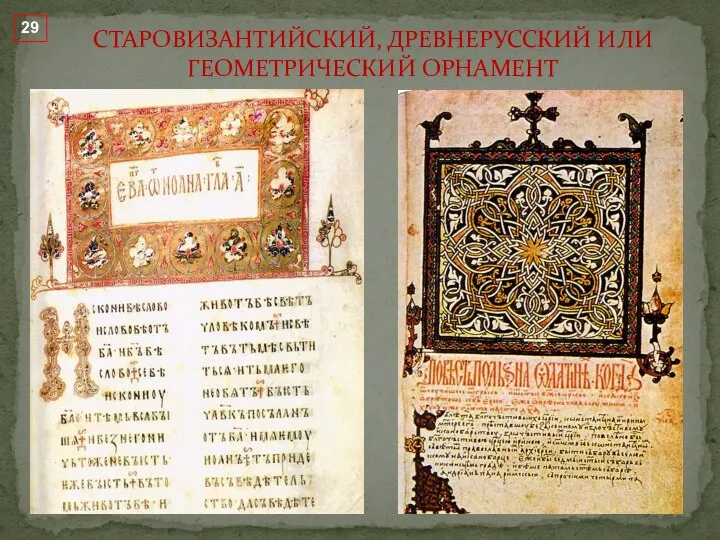

- 29. СТАРОВИЗАНТИЙСКИЙ, ДРЕВНЕРУССКИЙ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ 29

- 30. ВЫХОДНАЯ МИНИАТЮРА НА ФРОНТИСПИСЕ 30

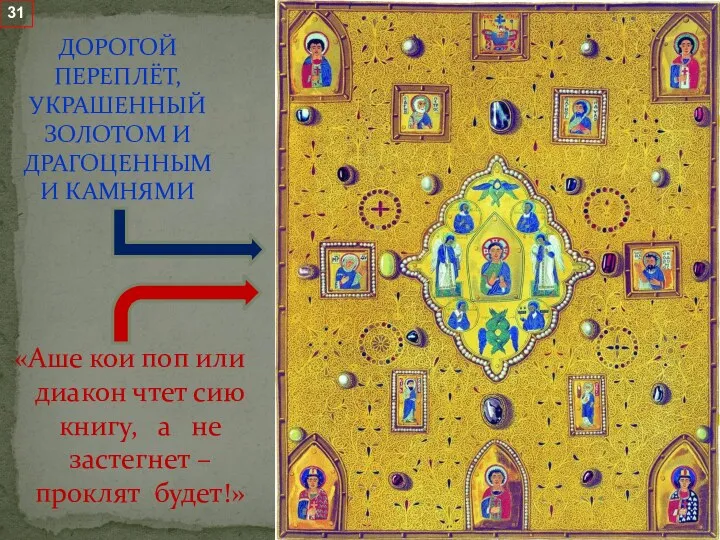

- 31. ДОРОГОЙ ПЕРЕПЛЁТ, УКРАШЕННЫЙ ЗОЛОТОМ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ «Аше кои поп или диакон чтет сию книгу, а

- 32. В основе исторических суждений о времени, месте составления, авторстве и подлинности источников XI– XII вв. лежат

- 33. Вкладная грамота Варлаама Хутынского 1192 г. Русская Правда (IX–XI вв. ), дошедшая в составе Кормчей книги

- 34. Жалованная грамота нижегородского князя Василия Давыдовича Ярославскому Спасскому монастырю (ранее 1345 г.) Договор московского великого князя

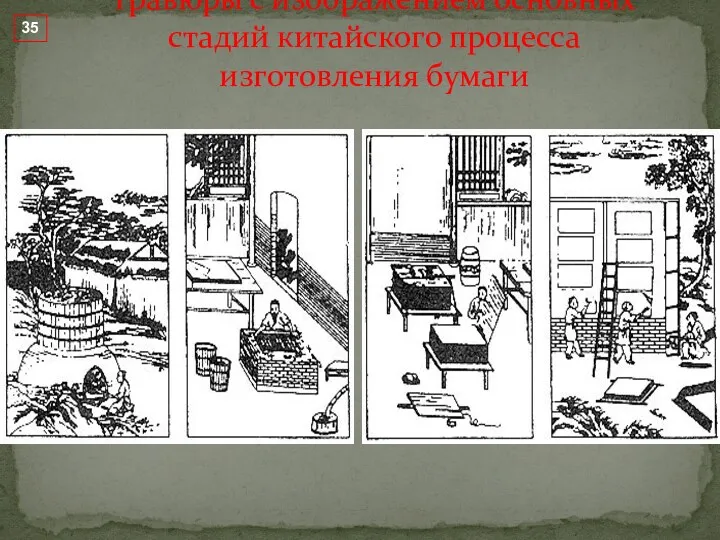

- 35. Гравюры с изображением основных стадий китайского процесса изготовления бумаги 35

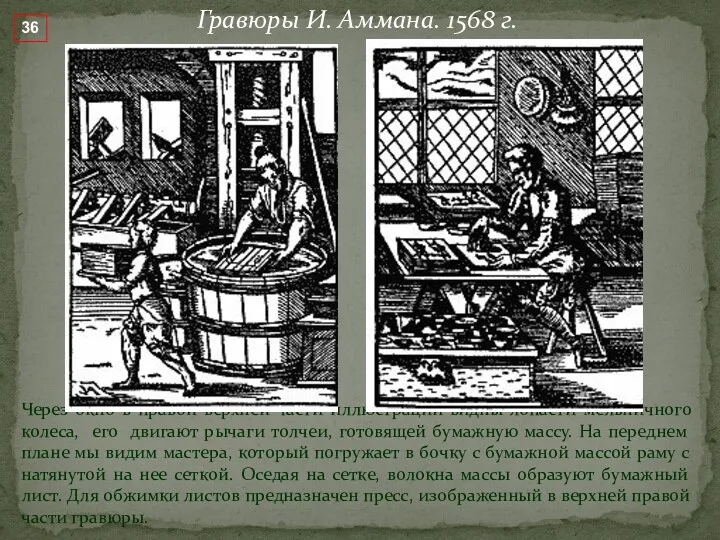

- 36. Через окно в правой верхней части иллюстрации видны лопасти мельничного колеса, его двигают рычаги толчеи, готовящей

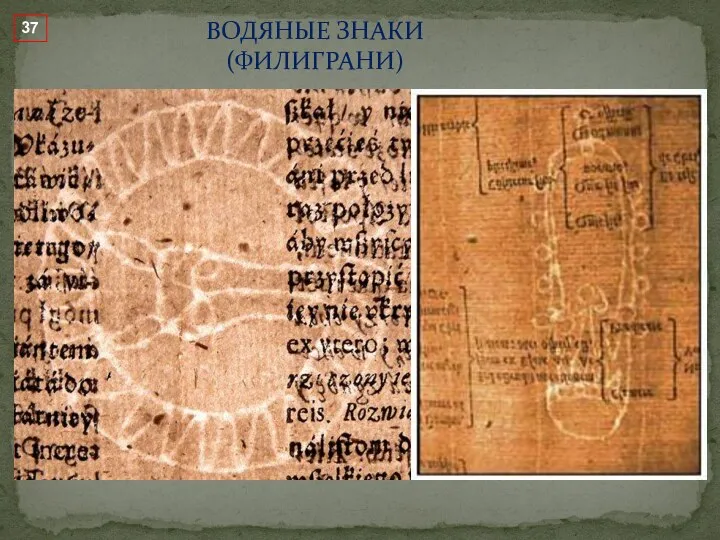

- 37. ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ (ФИЛИГРАНИ) 37

- 38. Фабриканты употребляли филиграни для отличия производства своей фабрики от производства конкурирующих фабрик. Индивидуальные, часто малозаметные особенности

- 39. Тромонин К.Я. Знаки писчей бумаги. Изъяснение знаков, видимых в писчей бумаге, посредством которых можно узнавать, когда

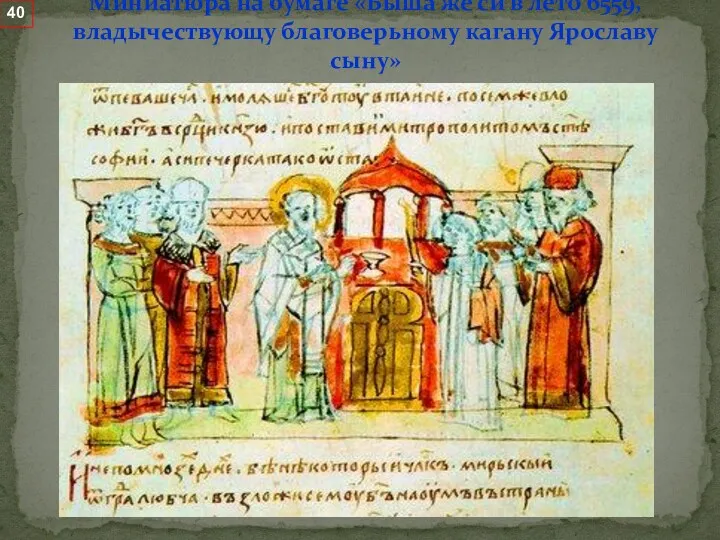

- 40. Миниатюра на бумаге «Быша же си в лето 6559, владычествующу благоверьному кагану Ярославу сыну» 40

- 41. система «чуждых письмен» сводилась к замене букв кирилловского алфавита буквами других алфавитов (напр., глаголическими, латинскими, греческими);

- 42. КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ВЯЗЬ 42

- 43. совпадение сходных частей букв подчинение одной буквы другой, при котором одна из букв уменьшается и вписывается

- 44. В XIII–XIV вв. необходимо учитывать совпадение позднего устава, пергамена, тератологии. В XV в. типом книжного письма

- 45. Лекция 4. Внешние признаки письменных памятников русского государства конца XV-XVII вв. Внешние признаки письменных источников России

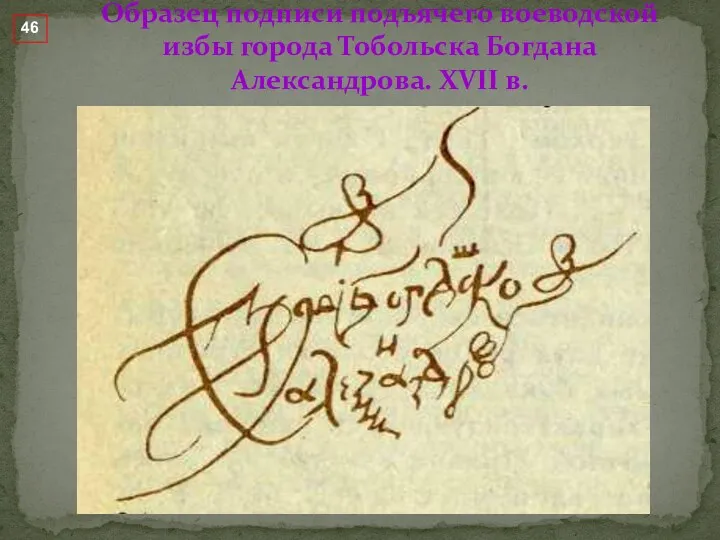

- 46. Образец подписи подъячего воеводской избы города Тобольска Богдана Александрова. XVII в. 46

- 47. Длина свитка Уложения составила 347,5 м. Свиток состоял из 959 «сставов» (склеек). На лицевой стороне листов

- 48. «Великие Четьи–Минеи» (50–е гг. XVI в.) – помесячные чтения, составленные по инициативе митрополита Макария, включающие произведения

- 49. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв.– М., 1959; Гераклитов

- 50. Скоропись – это беглое, ускоренное письмо, отличающееся раскованностью написания букв. скоропись XVI века скоропись XVII века

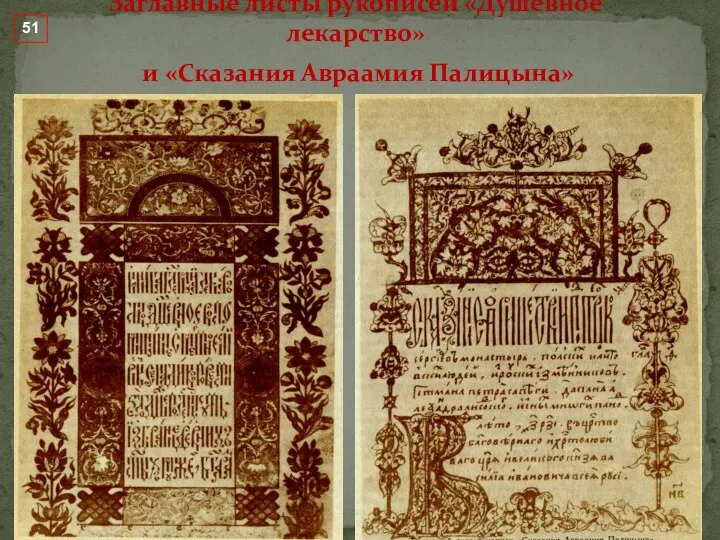

- 51. Заглавные листы рукописей «Душевное лекарство» и «Сказания Авраамия Палицына» 51

- 52. Миниатюры XVI-XVII вв. 52 52

- 53. две формы фиксации документов в приказном делопроизводстве: книга столбец Система записи документов в книге отвечала потребностям

- 54. В XV–XVII вв. главным материалом для письма становится бумага. Она употребляется как в деловом письме, так

- 55. «Генеральный регламент» 1720 г. «О должности Сената» 1722 г. «Учреждении для управления губерний» 1775 г. 1724

- 56. сочетание рукописных традиций XVII в с элементами графики XVIII в., использование старых приемов орфографии, начерк отдельных

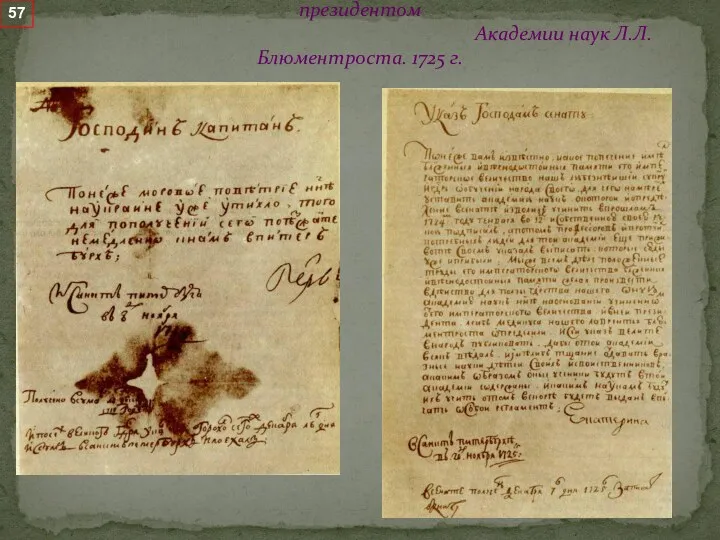

- 57. Письмо Петра I. 1719 г. Указ Екатерины I о назначении президентом Академии наук Л.Л. Блюментроста. 1725

- 59. Скачать презентацию

презентация к уроку Основные этапы и тенденции общественно – политического и экономического развития.

презентация к уроку Основные этапы и тенденции общественно – политического и экономического развития. Искусство Древнего Египта

Искусство Древнего Египта Донбасс в составе Украины (1991-2014)

Донбасс в составе Украины (1991-2014) История. Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство

История. Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство История Афин и Спарты

История Афин и Спарты Уголок России Марий Эл. Виртуальная выставка книг

Уголок России Марий Эл. Виртуальная выставка книг Георгий Георгиевич Фруменков

Георгий Георгиевич Фруменков Роль декоративного искусства в жизни древнего общества

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества Готовимся к Всероссийской контрольной работе по истории 6 класс

Готовимся к Всероссийской контрольной работе по истории 6 класс Шартрский собор

Шартрский собор Песни во времена Великой Отечественной войны

Песни во времена Великой Отечественной войны Крещение Руси, его значениедля становления русской государственностии культуры

Крещение Руси, его значениедля становления русской государственностии культуры Русь в XII – первой трети XIII вв. Переход к периоду раздробленности

Русь в XII – первой трети XIII вв. Переход к периоду раздробленности Культура во второй половине XX века

Культура во второй половине XX века Молодежный проектный офис: Целина XXI века

Молодежный проектный офис: Целина XXI века Развитие образования, науки и культуры в Беларуси. (Часть 2)

Развитие образования, науки и культуры в Беларуси. (Часть 2) История Конституции

История Конституции История и культура города Санкт-Петербурга 3 класс Тема урока История наводнений и пожаров в Петербурге.

История и культура города Санкт-Петербурга 3 класс Тема урока История наводнений и пожаров в Петербурге. День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ Средневековье. Степь. (Лекция 7)

Средневековье. Степь. (Лекция 7) Четвероногие солдаты Великой Отечественной войны

Четвероногие солдаты Великой Отечественной войны Февральская революция и Временное правительство

Февральская революция и Временное правительство Коренной перелом в ходе войны

Коренной перелом в ходе войны Идеология и культура в СССР

Идеология и культура в СССР Первая оборона Севастополя. Малахов курган

Первая оборона Севастополя. Малахов курган Известные исторические личности

Известные исторические личности Урок-презентация по теме Дворцовые перевороты первой половины XVIII века (7 класс, история России)

Урок-презентация по теме Дворцовые перевороты первой половины XVIII века (7 класс, история России) Арабы 6-11 вв

Арабы 6-11 вв