Содержание

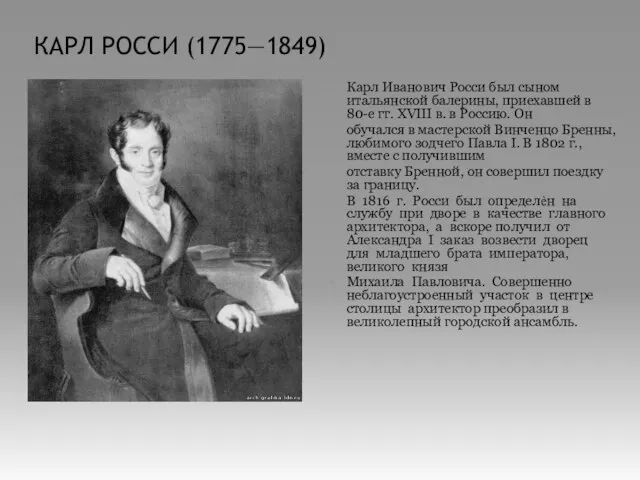

- 2. КАРЛ РОССИ (1775—1849) Карл Иванович Росси был сыном итальянской балерины, приехавшей в 80-е гг. XVIII в.

- 3. Грандиозный Михайловский дворец (ныне Государственный Русский музей) по традиции симметричен: в центре роскошный восьмиколонный портик, по

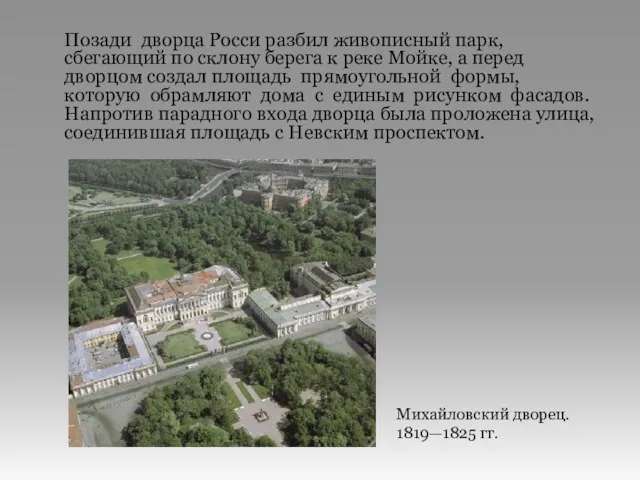

- 4. Позади дворца Росси разбил живописный парк, сбегающий по склону берега к реке Мойке, а перед дворцом

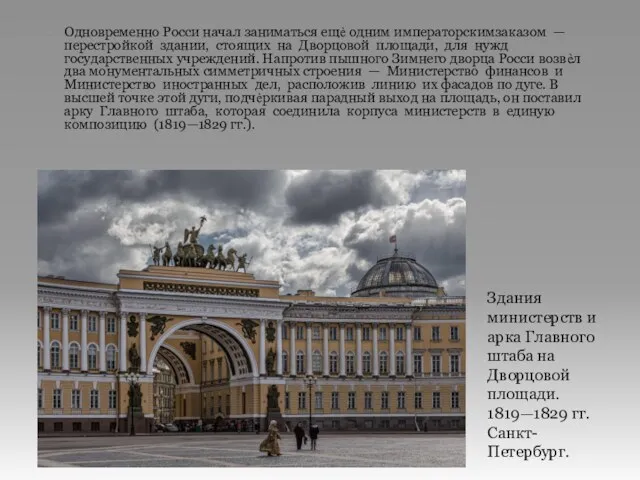

- 5. Одновременно Росси начал заниматься ещѐ одним императорскимзаказом — перестройкой здании, стоящих на Дворцовой площади, для нужд

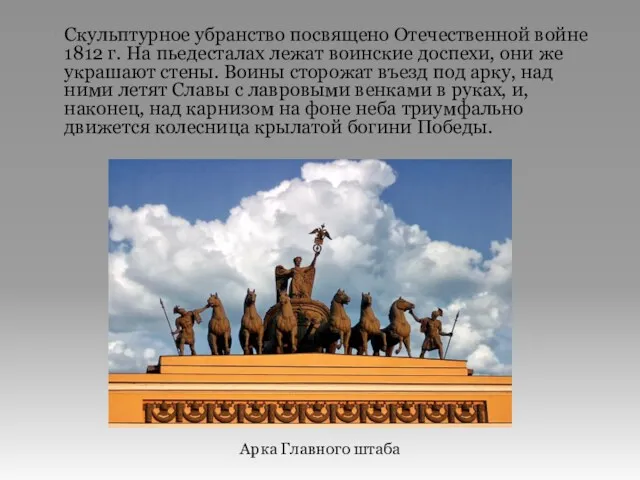

- 6. Скульптурное убранство посвящено Отечественной войне 1812 г. На пьедесталах лежат воинские доспехи, они же украшают стены.

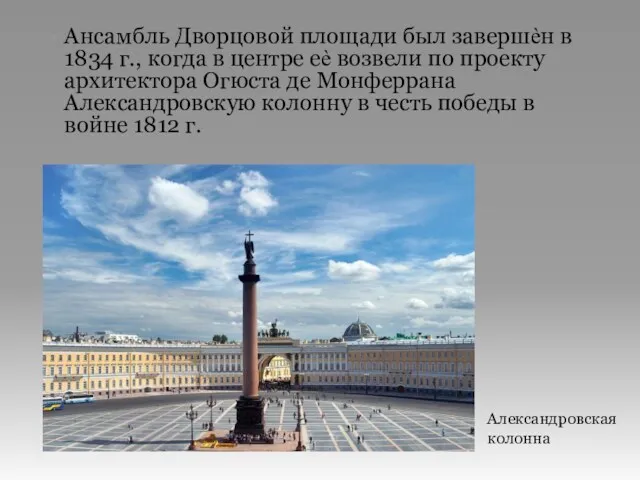

- 7. Ансамбль Дворцовой площади был завершѐн в 1834 г., когда в центре еѐ возвели по проекту архитектора

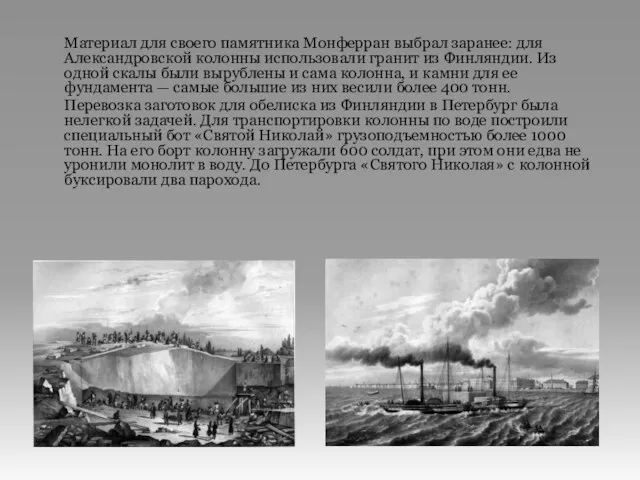

- 8. Материал для своего памятника Монферран выбрал заранее: для Александровской колонны использовали гранит из Финляндии. Из одной

- 9. При закладке фундамента для установки колонны рабочие обнаружили сваи: за полвека до этого здесь планировали установить

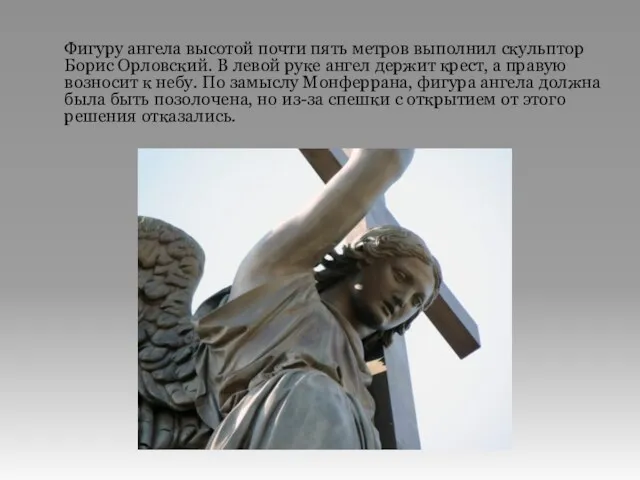

- 10. Фигуру ангела высотой почти пять метров выполнил скульптор Борис Орловский. В левой руке ангел держит крест,

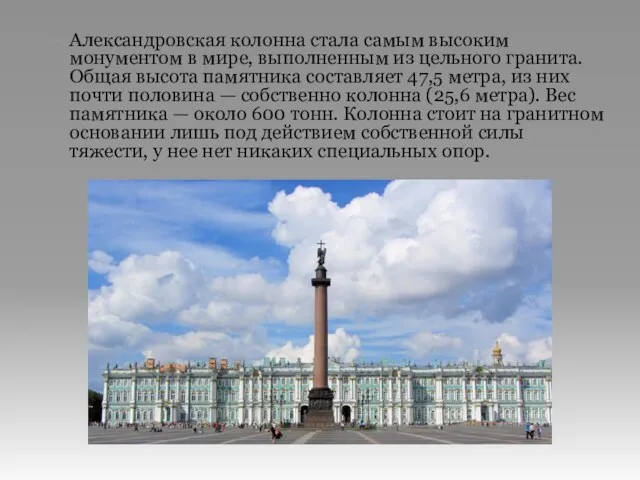

- 11. Александровская колонна стала самым высоким монументом в мире, выполненным из цельного гранита. Общая высота памятника составляет

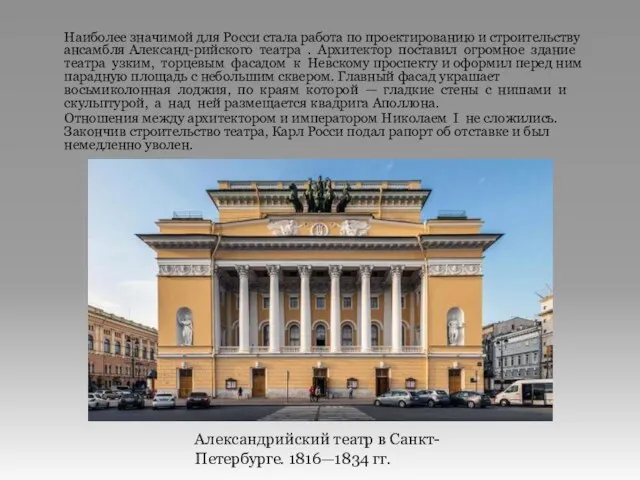

- 12. Наиболее значимой для Росси стала работа по проектированию и строительству ансамбля Александ-рийского театра . Архитектор поставил

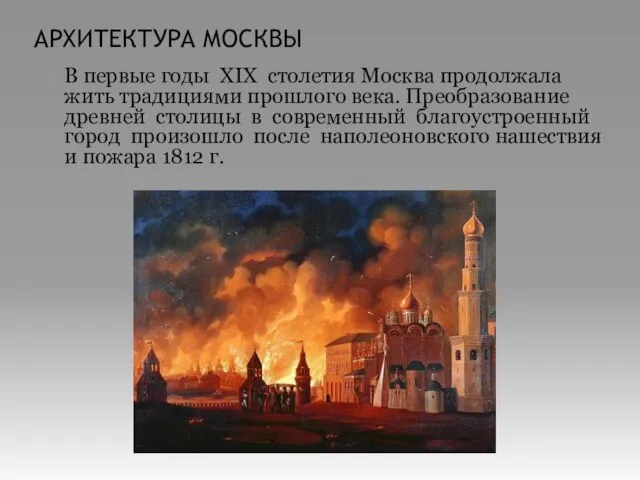

- 13. АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ В первые годы XIX столетия Москва продолжала жить традициями прошлого века. Преобразование древней столицы

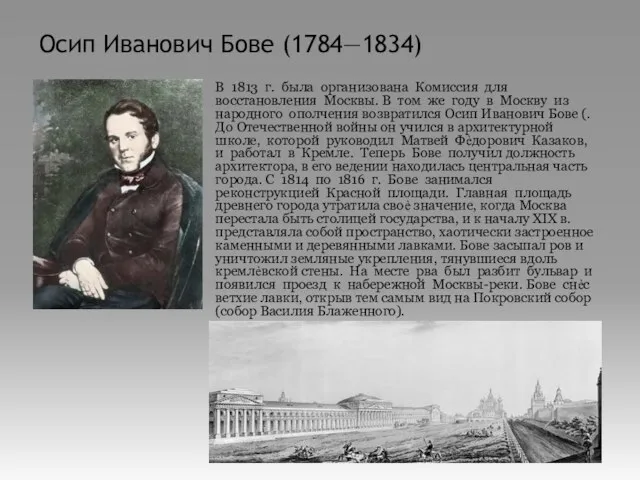

- 14. Осип Иванович Бове (1784—1834) В 1813 г. была организована Комиссия для восстановления Москвы. В том же

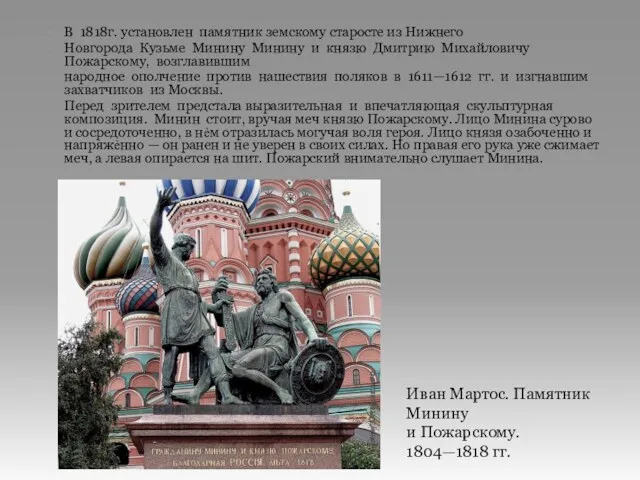

- 15. В 1818г. установлен памятник земскому старосте из Нижнего Новгорода Кузьме Минину Минину и князю Дмитрию Михайловичу

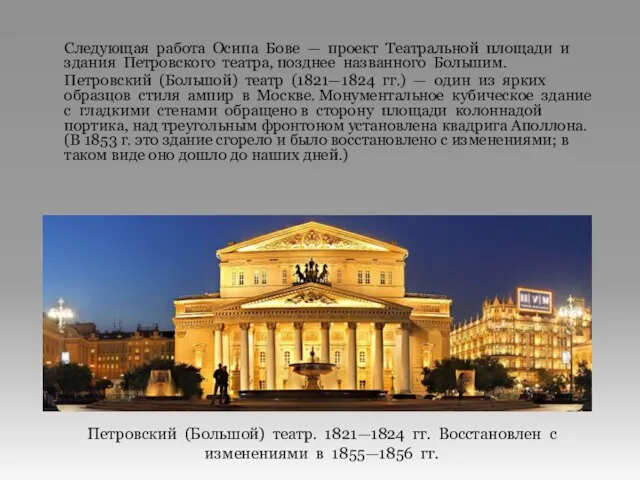

- 16. Следующая работа Осипа Бове — проект Театральной площади и здания Петровского театра, позднее названного Большим. Петровский

- 17. В 1819—1822 гг. под стенами Кремля Бове разбил Кремлѐвский сад (в 1856 г. его назвали Александровским).

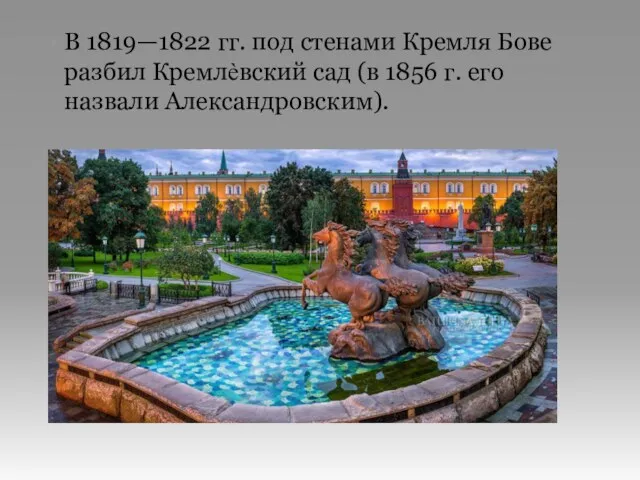

- 18. Самая интересная постройка сада, сохранившаяся до сих пор, — грот «Руины». Он устроен в искусственно насыпанном

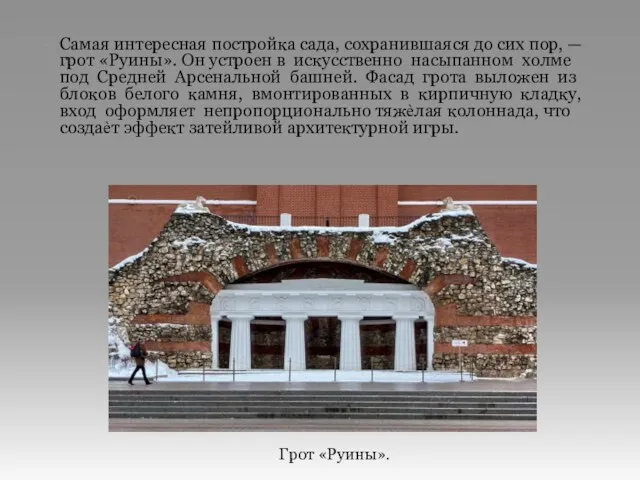

- 19. Последняя постройка зодчего, законченная в год его смерти, — триумфальные ворота у Тверской за-ставы (1827—1834 гг.).

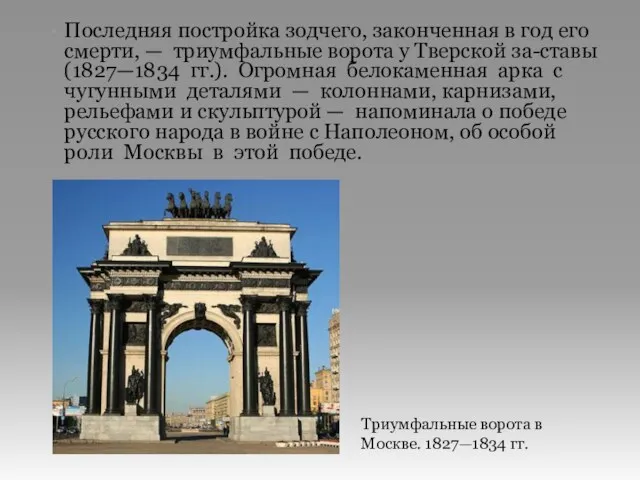

- 20. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ Когда во второй половине 1812 г. в ходе Отечественной войны наступил перелом, в

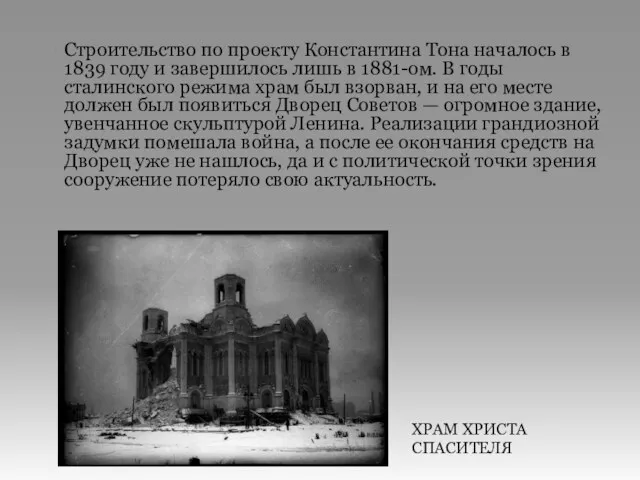

- 21. Строительство по проекту Константина Тона началось в 1839 году и завершилось лишь в 1881-ом. В годы

- 23. Скачать презентацию

Цыгане. Особенности культуры цыган разных стран

Цыгане. Особенности культуры цыган разных стран Казимир Северинович Малевич (1879-1935)

Казимир Северинович Малевич (1879-1935) Project Work. Icons of Russia

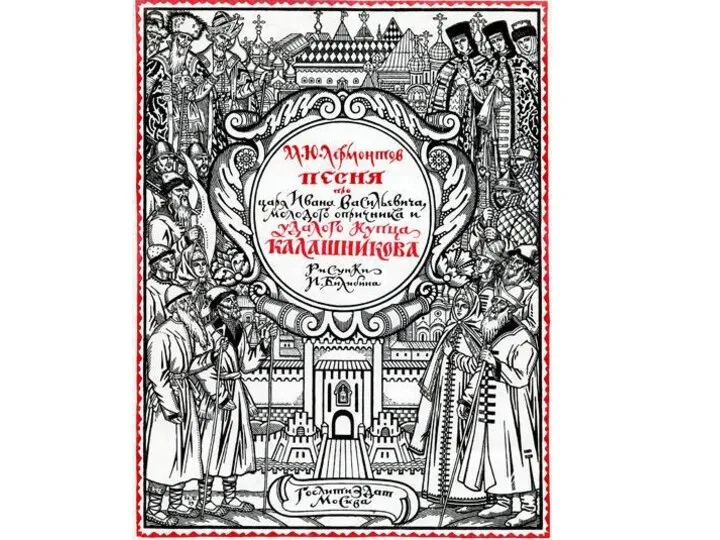

Project Work. Icons of Russia Песня про купца Калашникова

Песня про купца Калашникова Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО История анималистической живописи

История анималистической живописи Алексей Гаврилович Венецианов (1780-1847). Бытовой жанр в произведениях русских художников

Алексей Гаврилович Венецианов (1780-1847). Бытовой жанр в произведениях русских художников 1-наурыз Алғыс айту күні

1-наурыз Алғыс айту күні Как появилась одежда

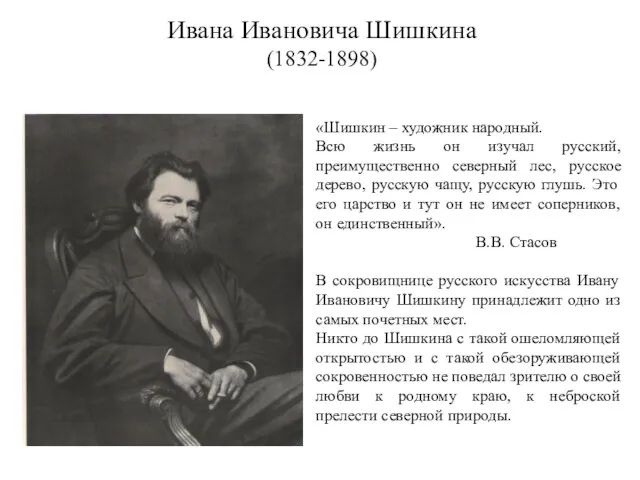

Как появилась одежда Иван Иванович Шишкин (1832-1898)

Иван Иванович Шишкин (1832-1898) Стиль Барокко. Архитектура, скульптура, живопись Италии. 3 класс

Стиль Барокко. Архитектура, скульптура, живопись Италии. 3 класс Город Дніпропетровськ. Історичні та культурні пам’ятки

Город Дніпропетровськ. Історичні та культурні пам’ятки Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени Культурные традиции

Культурные традиции Классный час на тему Память сердца

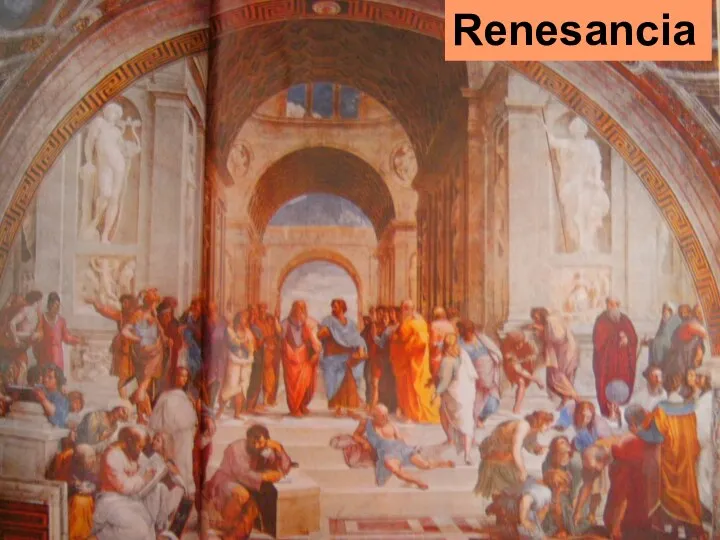

Классный час на тему Память сердца Renesancia

Renesancia Пасхальные традиции

Пасхальные традиции Живопись Древней Руси

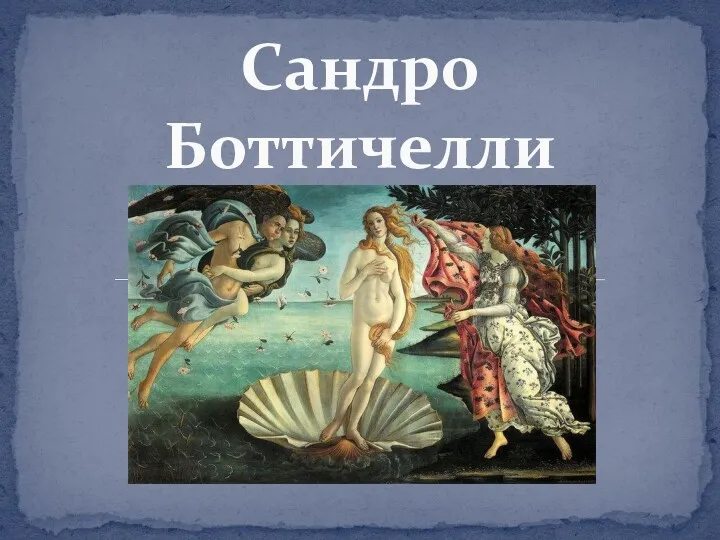

Живопись Древней Руси Сандро Боттичелли. Картина Рождение Венеры

Сандро Боттичелли. Картина Рождение Венеры Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры

Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры Праздник Ивана Купала

Праздник Ивана Купала Хвалите Господа с небес

Хвалите Господа с небес Рельеф. Виды рельефа

Рельеф. Виды рельефа Религия древних греков

Религия древних греков Создание картины разными художественными материалами. 9 класс

Создание картины разными художественными материалами. 9 класс День рождения. История праздника

День рождения. История праздника Достопримечательности Мюнхена

Достопримечательности Мюнхена Французский Вечер. Оформление помещения

Французский Вечер. Оформление помещения