Слайд 17

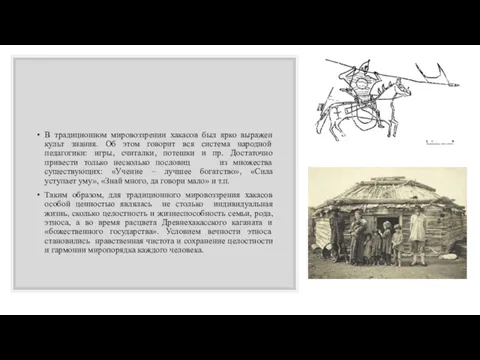

Традиционное мировоззрение хакасов за тысячелетия сформировало свой кодекс нравственности. Одним из

самых тяжких грехов было клятвопреступление, ложь: «Чем быть лжецом, лучше быть вором; чем вором быть, лучше умереть».

Чистота мысли онтологически важна: «О хорошем будешь думать, к хорошему примкнешь; о плохом будешь думать, к плохому присоединишься». Хакасы верили, что дурные мысль и слово возвращаются назад: «Проклятие твое на твою черную голову опустится».

Честность в делах считались нормой. Радлов В.В. в ХIХ веке отмечал, что «пятьдесят лет назад абаканские татары славились своей честностью…Но теперь бывает воровство и конокрадство». В падении нравов, по мнению ученого – путешественника, виноваты «сосланные, поселившиеся в деревнях неподалеку от юрт». «Разбой, грабеж, убийство среди хакасов случались крайне редко».

По-видимому, материальное благополучие в рамках ограниченных потребностей традиционного общества, достаток народа в целом, крепкие семейно – родовые связи способствовали сохранению у народа нравственных устоев. Однако к концу ХIХ – началу ХХ вв. уже пороком стало пьянство, настоящий бич современности. Сложилось много поговорок, осуждающих пьяниц, поучительных легенд, рассказов, среди которых самые впечатляющие – легенды о Ханза – Пиге, Ах – Кюмюк, Кормегес.

Фабрика чудес Деда Мороза

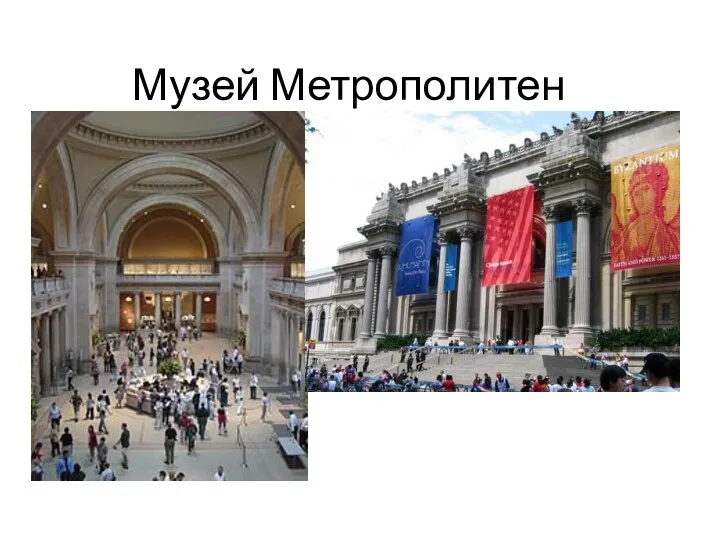

Фабрика чудес Деда Мороза Музей Метрополитен

Музей Метрополитен Зіркові дизайнери та їх талановиті підопічні

Зіркові дизайнери та їх талановиті підопічні Военные плакаты Великой Отечественной войны

Военные плакаты Великой Отечественной войны Курс визажист. Фото макияж

Курс визажист. Фото макияж Интересные факты о Германии

Интересные факты о Германии Импрессионизм. Пейзаж настроения. Природа и художник. 6 класс

Импрессионизм. Пейзаж настроения. Природа и художник. 6 класс The training of musical art specialists for socio-cultural activity

The training of musical art specialists for socio-cultural activity Меркурий и Венера в знаках зодиака

Меркурий и Венера в знаках зодиака Квиз Кино и сериалы

Квиз Кино и сериалы Праздники в жизни общества

Праздники в жизни общества Фотография – взгляд, сохраненный навсегда

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда Dior, биік парфюмерия үйі

Dior, биік парфюмерия үйі Архитектура первой половины ХХ в

Архитектура первой половины ХХ в Искусство витража

Искусство витража Профайлинг. Бразилия

Профайлинг. Бразилия История новогодней игрушки

История новогодней игрушки Культура Німеччини

Культура Німеччини X Областной открытый кинофестиваль для детей, юношества и семьи Моряна-2017

X Областной открытый кинофестиваль для детей, юношества и семьи Моряна-2017 Викторина Новый год

Викторина Новый год Антропометрия и эргономика

Антропометрия и эргономика Symbols of Russia

Symbols of Russia День китайской культуры. Китайские традиционные праздники

День китайской культуры. Китайские традиционные праздники Мифы Древней Греции Олимп. Боги

Мифы Древней Греции Олимп. Боги 50 идеальных вещей гардероба. Вещи, которые сочетаются между собой

50 идеальных вещей гардероба. Вещи, которые сочетаются между собой Жанры в изобразительном искусстве

Жанры в изобразительном искусстве Архитектурный пейзаж. 7 класс

Архитектурный пейзаж. 7 класс Когда появилась одежда

Когда появилась одежда