Содержание

- 2. Цель урока: Углубить знания, умения и навыки учащихся по теме: «Золотой век» русской культуры».

- 3. Задачи урока Развивать навыки самостоятельной работы, подбора материала на заданную тему. Способствовать развитию у учащихся познавательного

- 4. Поэты и писатели XIX века.

- 5. Александр Сергеевич Пушкин – «солнце русской поэзии» Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая [6 июня] 1799, Москва

- 6. Произведения А. С. Пушкина Поэмы Руслан и Людмила (1817—1820) Кавказский пленник (1820—1821) Гавриилиада (1821) Вадим (1821—1822)

- 7. Проза Арап Петра Великого (1827) Роман в письмах (1829) Повести покойного Ивана Петровича Белкина (1830) Выстрел

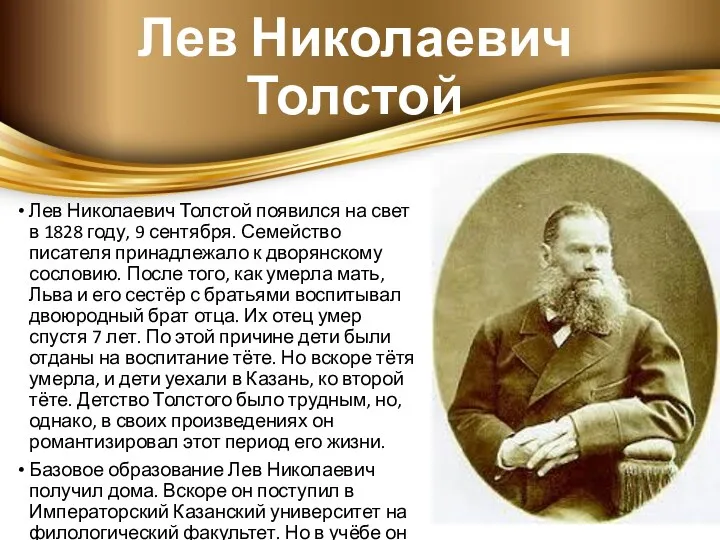

- 8. Лев Николаевич Толстой Лев Николаевич Толстой появился на свет в 1828 году, 9 сентября. Семейство писателя

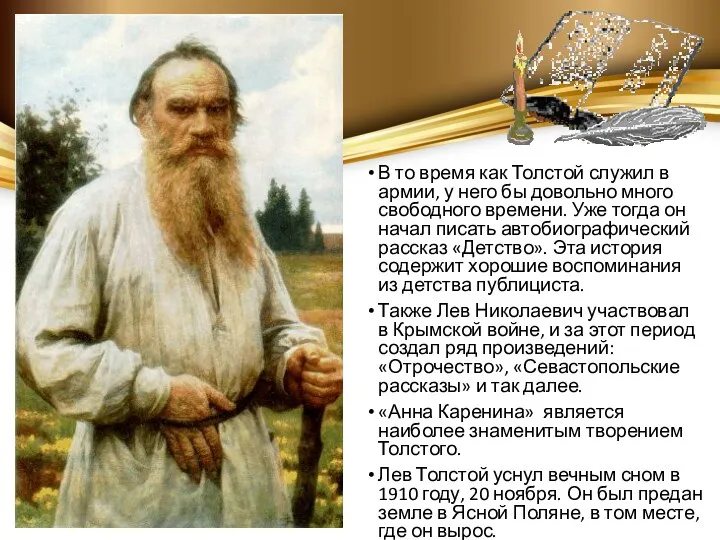

- 9. В то время как Толстой служил в армии, у него бы довольно много свободного времени. Уже

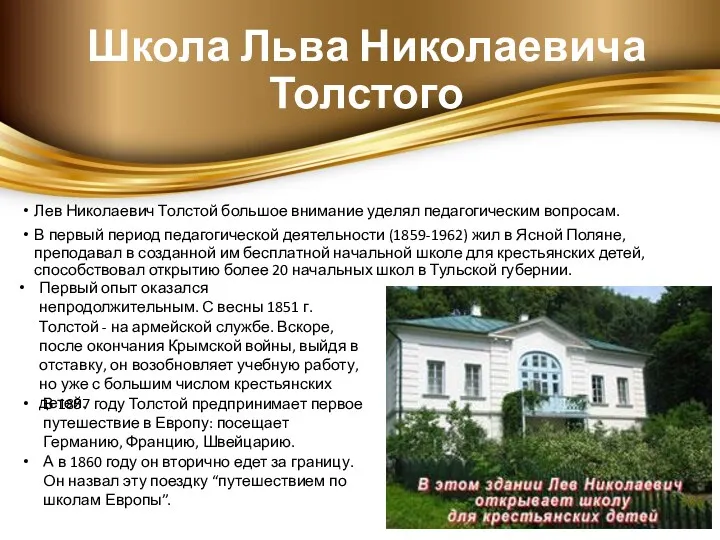

- 10. Школа Льва Николаевича Толстого Лев Николаевич Толстой большое внимание уделял педагогическим вопросам. В первый период педагогической

- 11. Занятия начинались в 8-9 часов утра. В полдень - перерыв на обед и отдых. Затем снова

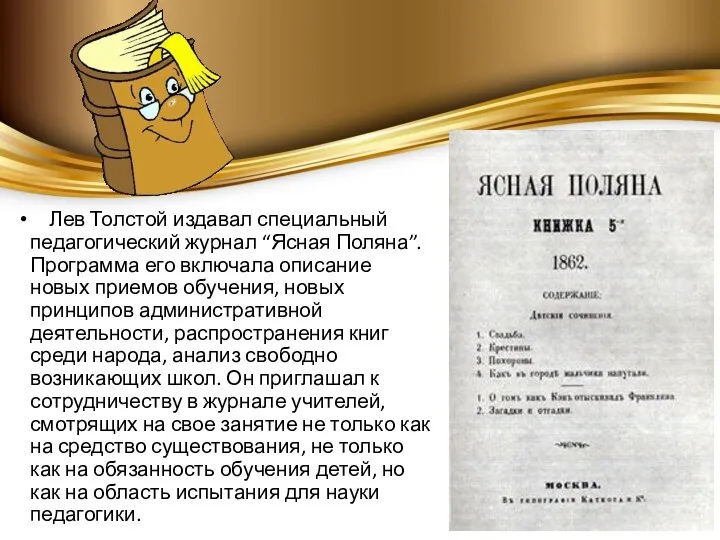

- 12. Лев Толстой издавал специальный педагогический журнал “Ясная Поляна”. Программа его включала описание новых приемов обучения, новых

- 13. “Уже давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в

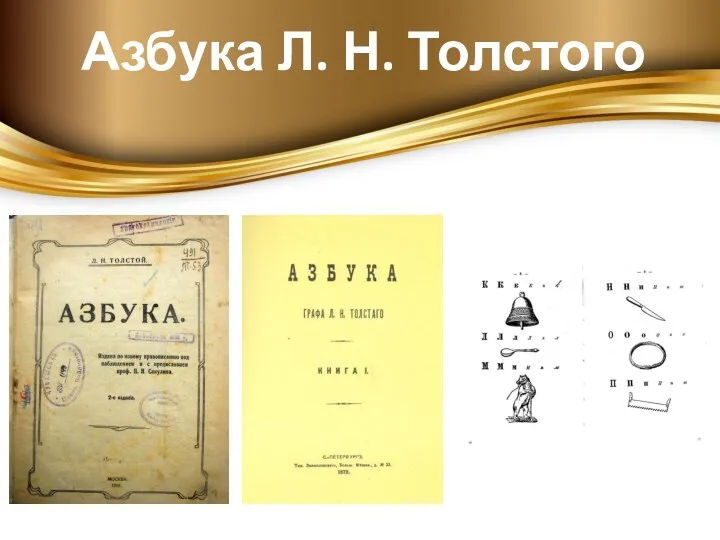

- 14. Азбука Л. Н. Толстого

- 15. Композиторы XIX века

- 16. Михаил Иванович Глинка

- 17. Великий русский композитор М.И. Глинка родился 20 мая (1 июня) 1804 года в селе Новоспасском (

- 18. В начале 1817 года Глинка был отвезен в Петербург, где его поместили в только что открытый

- 19. Первый опыт Глинки в сочинении музыки относится к 1822 году - времени окончания пансиона. Это были

- 20. В начале марта 1823 года Глинка отправился на Кавказ, на минеральные воды, но это лечение не

- 21. Проведя несколько месяцев в Ахене и Франкфурте, он прибыл в Милан, где занимался композицией и вокалом,

- 22. И. Е. Репин Портрет М. И. Глинки

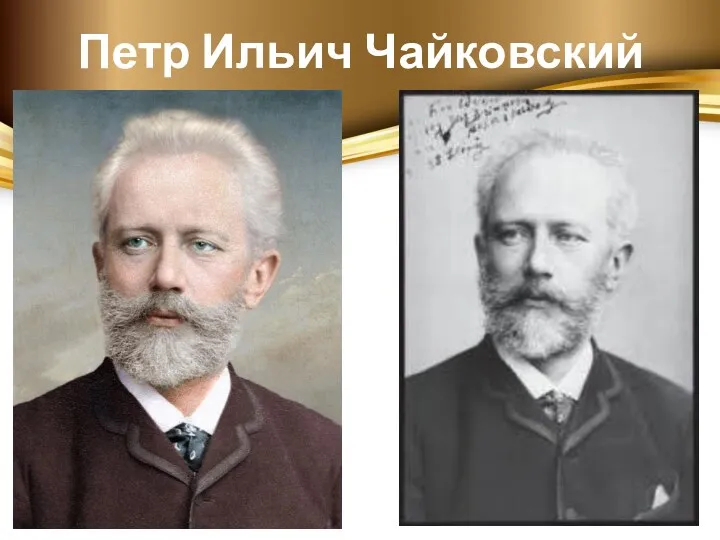

- 23. Петр Ильич Чайковский

- 24. Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в Вятской губернии Российской империи (современный город Воткинск

- 25. В 1862 году Петр Ильич оставил карьеру юриста и поступил в консерваторию в класс композиции Антона

- 26. И. Д. Кузнецов. Портрет П. И. Чайковскому

- 27. «Щелкунчик» https://www.youtube.com/watch?v=PIEFPHCyJ4Y https://www.youtube.com/watch?v=yrba0I82ZGE

- 28. Художники XIX века

- 29. Василий Андреевич Тропинин Родился 30 марта 1776 г. в селе Карпове Новгородской губернии. Крепостной графа Б.

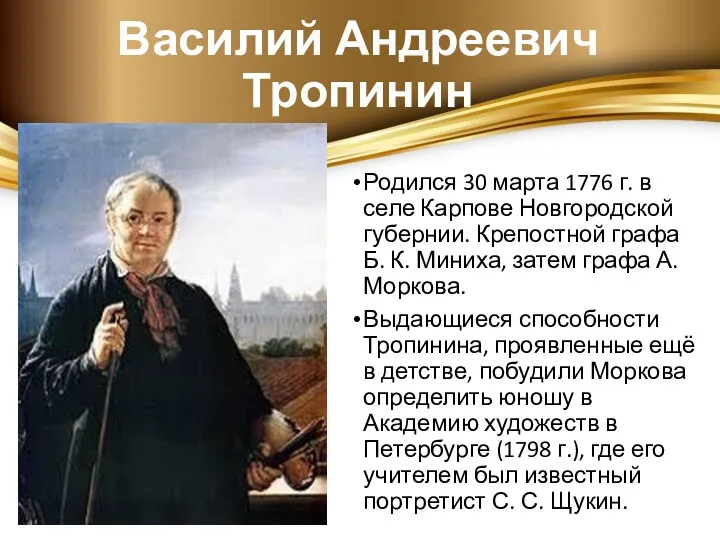

- 30. В 1804 г. Тропинин представил на конкурс свою первую картину «Мальчик с умершей птичкой». Художнику не

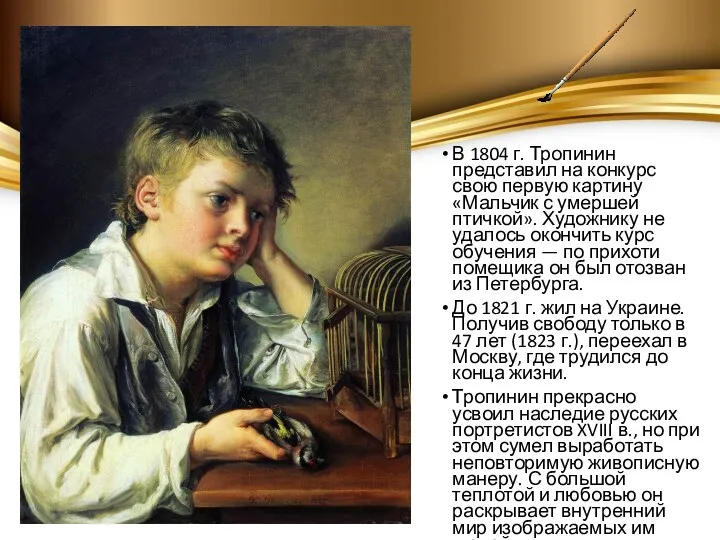

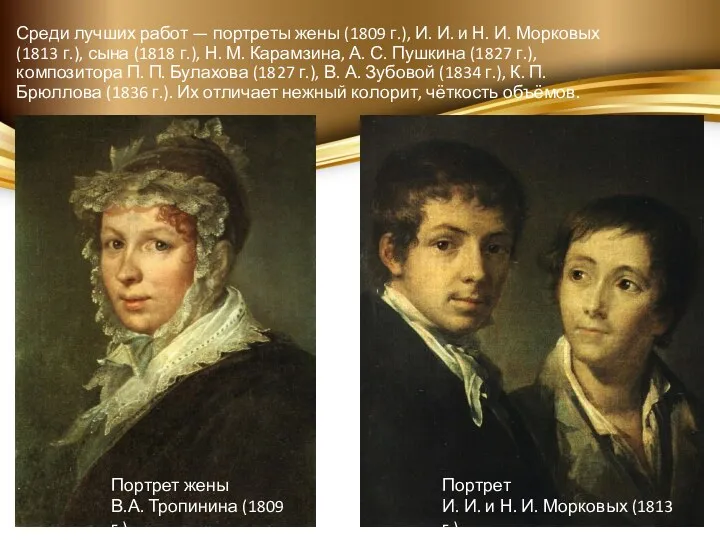

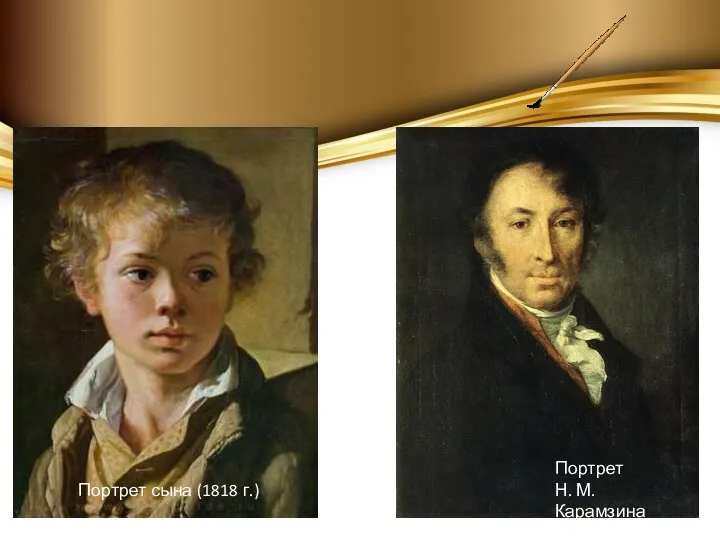

- 31. Среди лучших работ — портреты жены (1809 г.), И. И. и Н. И. Морковых (1813 г.),

- 32. Портрет сына (1818 г.) Портрет Н. М. Карамзина

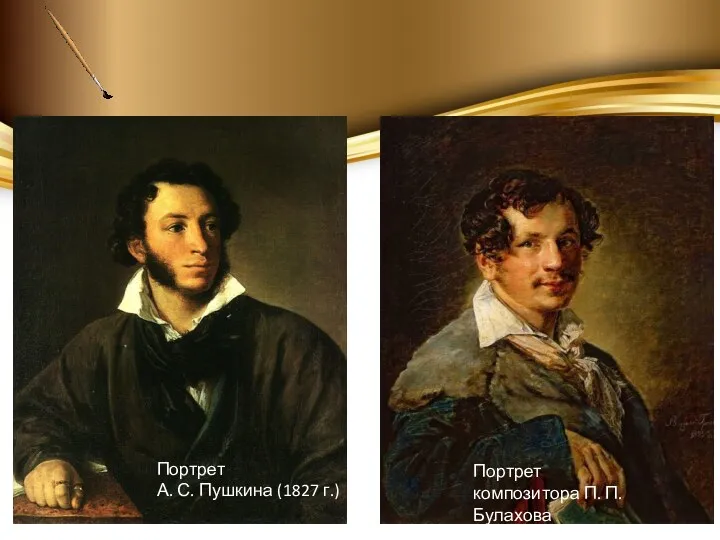

- 33. Портрет А. С. Пушкина (1827 г.) Портрет композитора П. П. Булахова

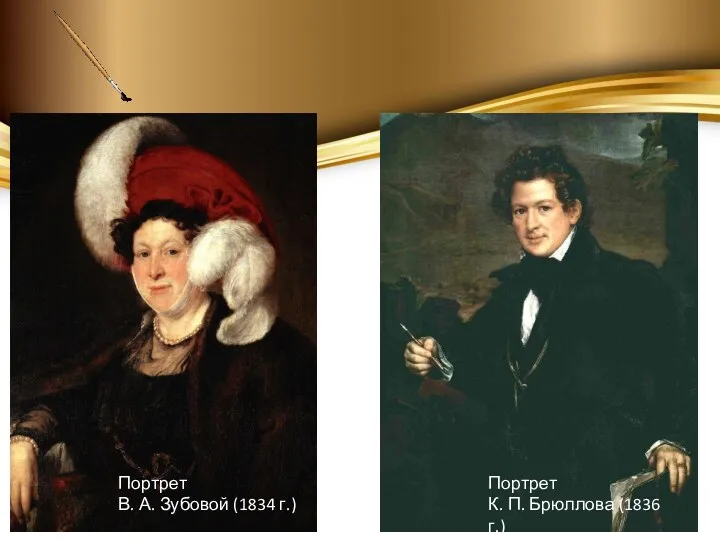

- 34. Портрет В. А. Зубовой (1834 г.) Портрет К. П. Брюллова (1836 г.)

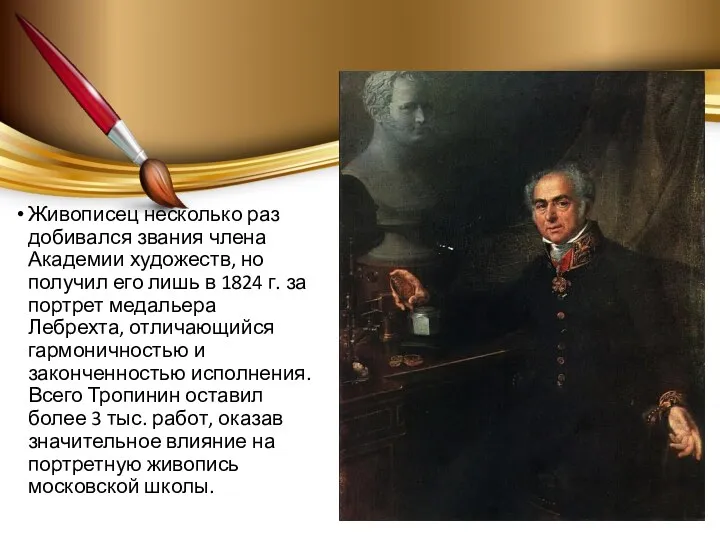

- 35. Живописец несколько раз добивался звания члена Академии художеств, но получил его лишь в 1824 г. за

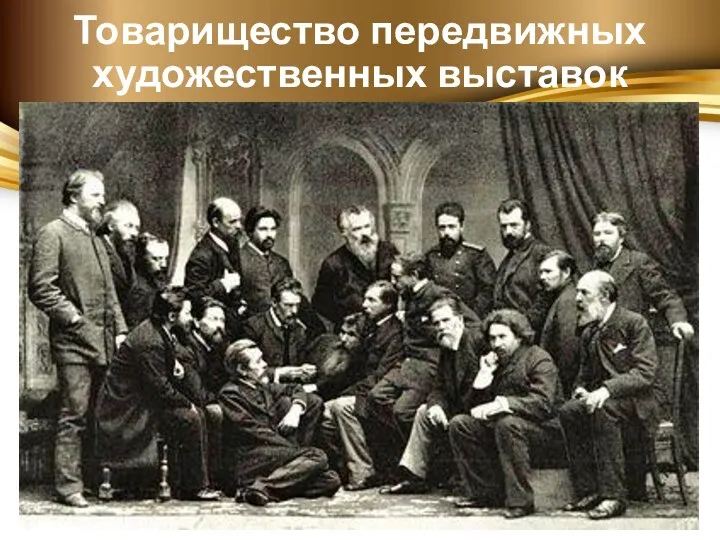

- 36. Товарищество передвижных художественных выставок

- 37. Товарищество передвижных художественных выставок (кратко Передви́жники) — объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века

- 38. Илья Ефимович Репин Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве, недалеко от Харькова. Его отец,

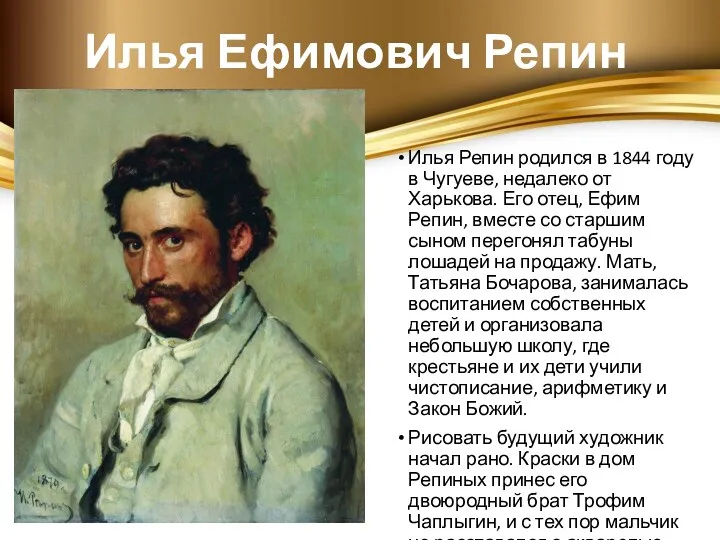

- 39. Портрет Ефима Васильевича Репина. 1879 Портрет Татьяны Степановны Репиной. 1867 И. Е. Репин. Воскрешение дочери Иаира

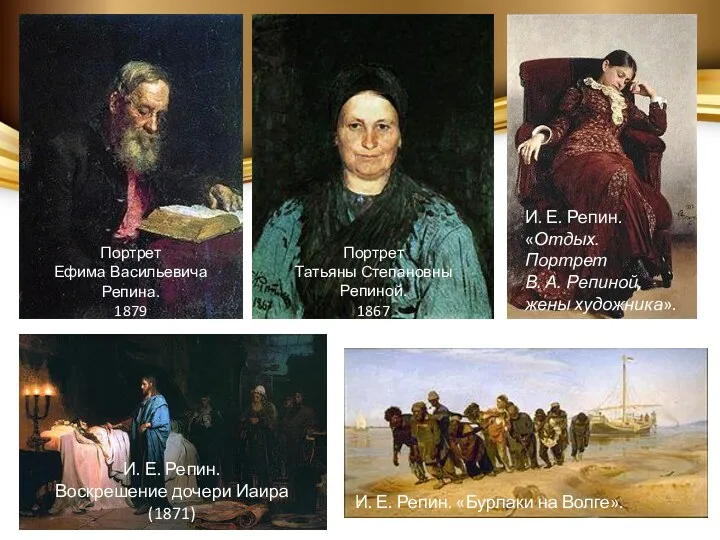

- 40. И. Е. Репин. «Осенний букет». 1892 И. Е. Репин. «Садко». 1876 И. Е. Репин. «Царевна Софья».

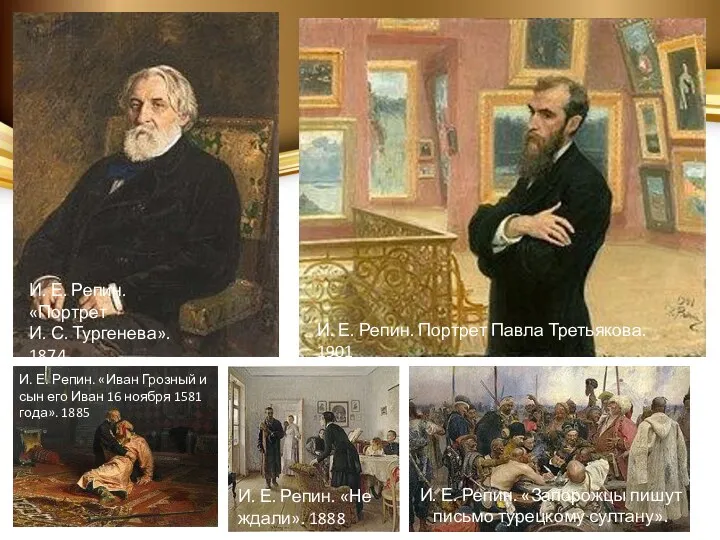

- 41. И. Е. Репин. «Портрет И. С. Тургенева». 1874 И. Е. Репин. Портрет Павла Третьякова. 1901 И.

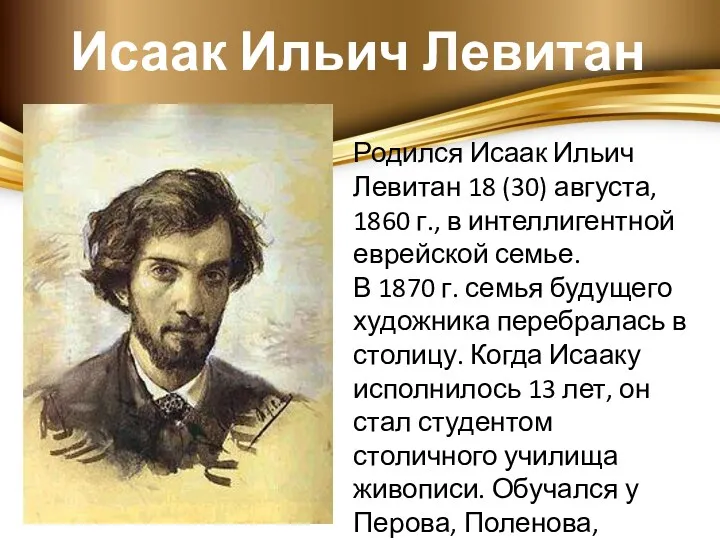

- 42. Исаак Ильич Левитан Родился Исаак Ильич Левитан 18 (30) августа, 1860 г., в интеллигентной еврейской семье.

- 43. В 1875 г. Исаак потерял мать. Финансовое положение семьи было настолько плохим, что училище периодически помогало

- 44. Солнечный день. Весна. Вечер. Деревня. Зима. Вечер после дождя. Осенний день. Сокольники.

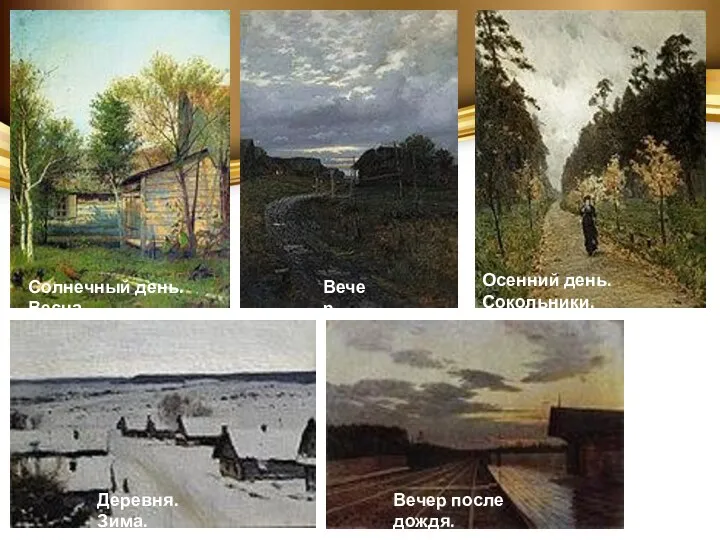

- 45. Перед грозой. Ветряные мельницы. Поздние сумерки. Осень. Дорога в деревне. Дорога в лесу. Аллея Останкино.

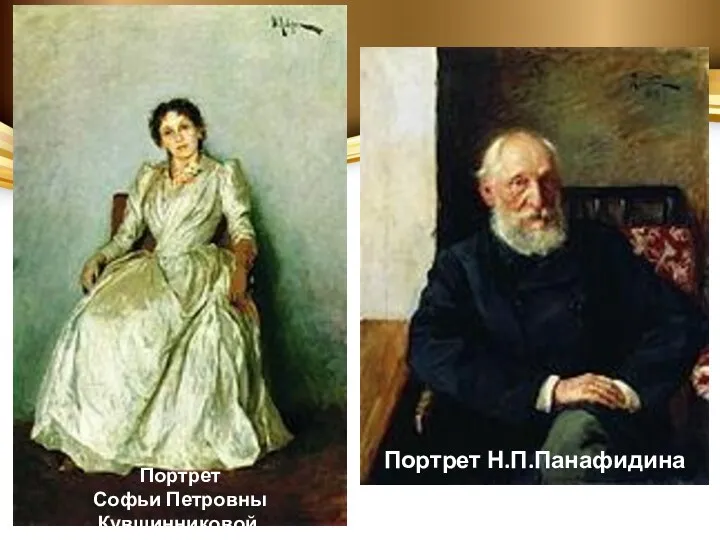

- 46. Портрет Софьи Петровны Кувшинниковой. Портрет Н.П.Панафидина

- 48. Скачать презентацию

Ольга Фокина

Ольга Фокина Николай Алексеевич Некрасов

Николай Алексеевич Некрасов Космос зовёт

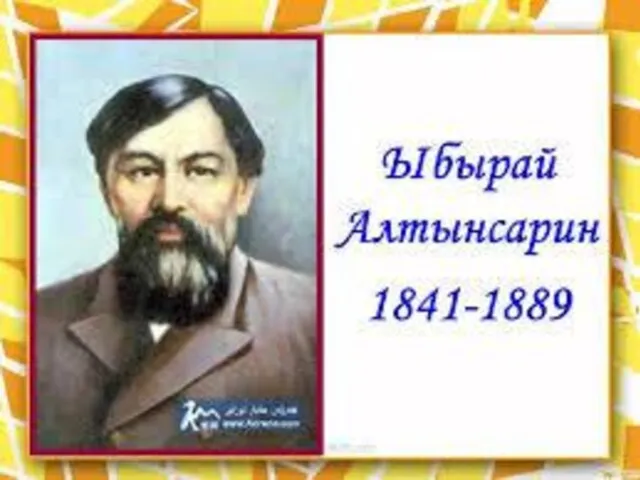

Космос зовёт Ыбырай Алтынсарин (1841 - 1889)

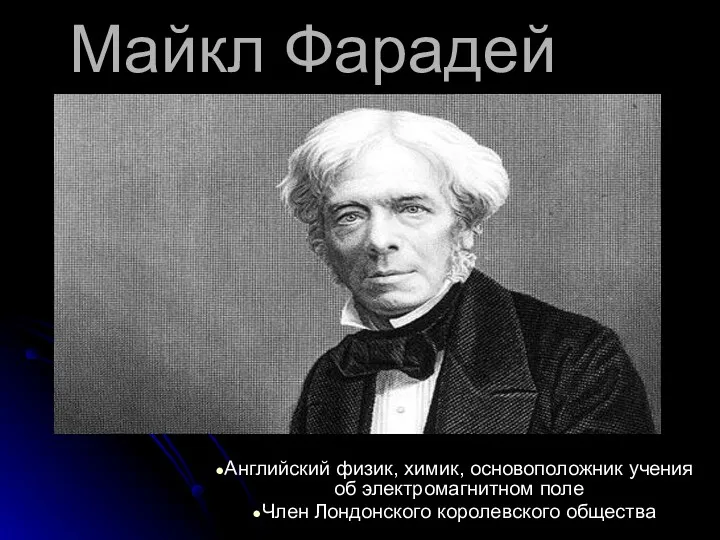

Ыбырай Алтынсарин (1841 - 1889) Майкл Фарадей

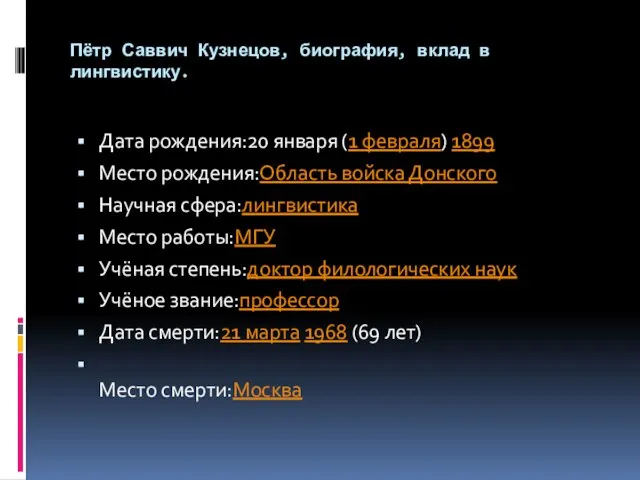

Майкл Фарадей Пётр Саввич Кузнецов, биография, вклад в лингвистику

Пётр Саввич Кузнецов, биография, вклад в лингвистику Основні мотиви та символічні образи поезії Андрія Малишка Пісня про рушник (7 клас)

Основні мотиви та символічні образи поезії Андрія Малишка Пісня про рушник (7 клас) Презентация Русский романс

Презентация Русский романс Шәйехзада Бабич

Шәйехзада Бабич Николай Алексеевич Некрасов 1821 - 1877

Николай Алексеевич Некрасов 1821 - 1877 Стихотворение С. Маршака Хороший день

Стихотворение С. Маршака Хороший день Владимир Фёдорович Одоевский, сказка Мороз Иванович

Владимир Фёдорович Одоевский, сказка Мороз Иванович Малые жанры фольклора. Пословица и поговорка

Малые жанры фольклора. Пословица и поговорка Михаил Афанасьевич Булгаков Мастер и Маргарита

Михаил Афанасьевич Булгаков Мастер и Маргарита Волшебник Солнечного города Николай Носов

Волшебник Солнечного города Николай Носов Ходасевич Владислав Фелицианович (1886 – 1939) - русский поэт, критик, мемуарист

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886 – 1939) - русский поэт, критик, мемуарист Презентация Учимся говорить по-татарски по теме Времена года, погода

Презентация Учимся говорить по-татарски по теме Времена года, погода Жан-Батист Поклен Мольер (1622-1673)

Жан-Батист Поклен Мольер (1622-1673) Буква Ф,ф. Презентация.Литературное чтение. Азбука. Агаркова. ПНШ. 1 класс

Буква Ф,ф. Презентация.Литературное чтение. Азбука. Агаркова. ПНШ. 1 класс Презентация Путешествие на Планету Любимых Книг

Презентация Путешествие на Планету Любимых Книг Презентация к урокам по поэме А.С.Пушкина Руслан и Людмила 5 класс (словарь темы)

Презентация к урокам по поэме А.С.Пушкина Руслан и Людмила 5 класс (словарь темы) Фрески Джотто ди Бондоне

Фрески Джотто ди Бондоне Итоговое сочинение. Тематическое направление Искусство и ремесло

Итоговое сочинение. Тематическое направление Искусство и ремесло В. Катаев Сын полка. 1 часть

В. Катаев Сын полка. 1 часть О сказке Г.Х. Андерсена Тень

О сказке Г.Х. Андерсена Тень Л.Н.Толстой. Ясная Поляна

Л.Н.Толстой. Ясная Поляна Заочное путешествие по далевским местам

Заочное путешествие по далевским местам Современная подростковая литература

Современная подростковая литература