Содержание

- 2. Нарушение внутреннего дыхания (в т.ч. гипоксии) – см. с. 525 - 537

- 3. Недостаточность внешнего дыхания (ДН)

- 4. ПЛАН ЛЕКЦИИ ДН – определение, критерии, классификации Этиология, общий патогенез ДН Характеристика основных патогенетических факторов ДН

- 5. Недостаточность внешнего дыхания (ДН) – состояние внешнего дыхания, при котором не обеспечивается нормальный газовый состав артериальной

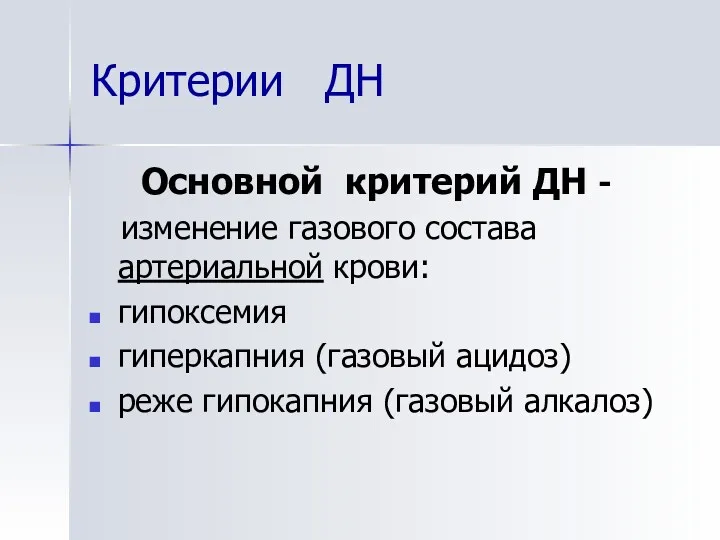

- 6. Критерии ДН Основной критерий ДН - изменение газового состава артериальной крови: гипоксемия гиперкапния (газовый ацидоз) реже

- 7. Клинические критерии ДН У больных наблюдаются: одышка цианоз кашель повышенное выделение мокроты, хрипы нарушение функции ЦНС

- 8. Этиология ДН: Главные этиологические факторы (например, биологические, химические, механический факторы) 2. Предрасполагающие этиологические факторы (возраст, наследственная

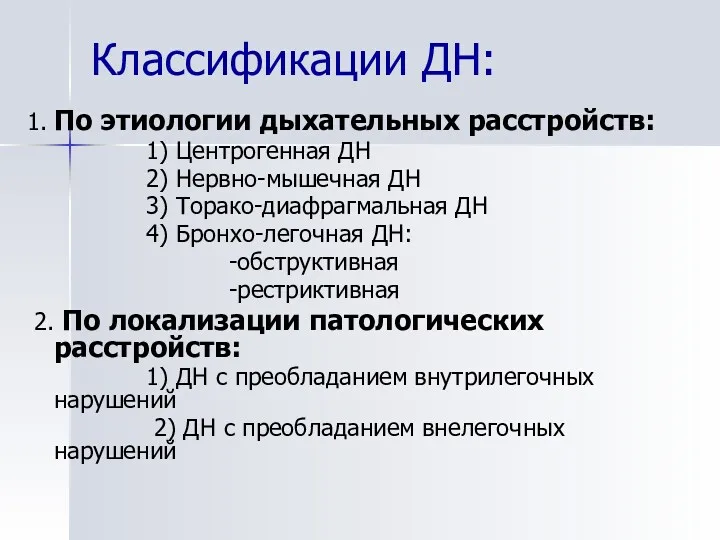

- 9. Классификации ДН: 1. По этиологии дыхательных расстройств: 1) Центрогенная ДН 2) Нервно-мышечная ДН 3) Торако-диафрагмальная ДН

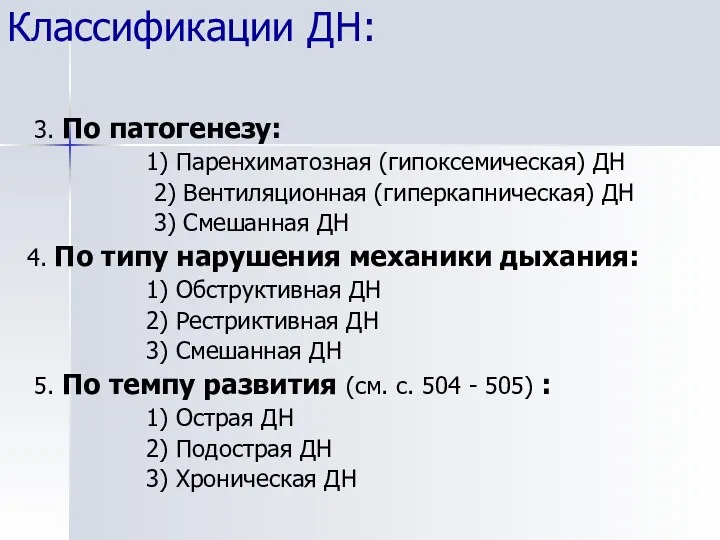

- 10. Классификации ДН: 3. По патогенезу: 1) Паренхиматозная (гипоксемическая) ДН 2) Вентиляционная (гиперкапническая) ДН 3) Смешанная ДН

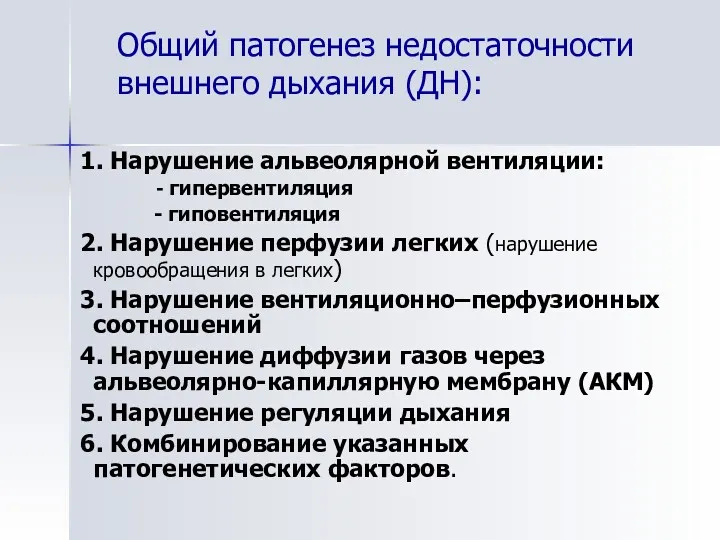

- 11. Общий патогенез недостаточности внешнего дыхания (ДН): 1. Нарушение альвеолярной вентиляции: - гипервентиляция - гиповентиляция 2. Нарушение

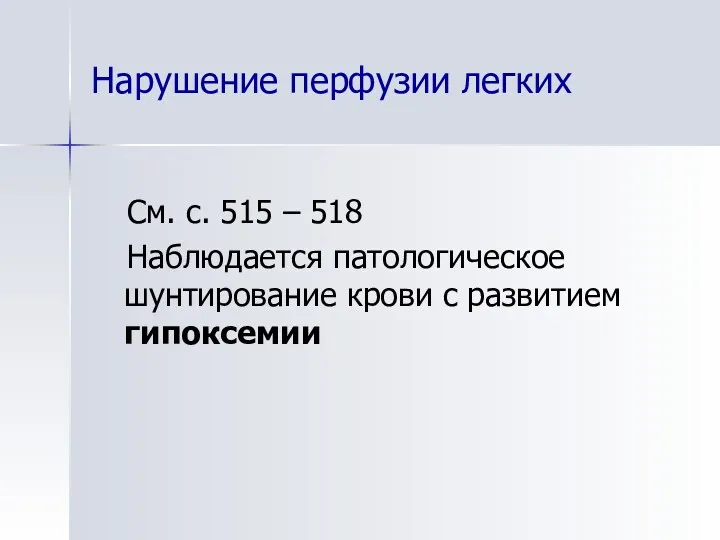

- 12. Нарушение перфузии легких См. с. 515 – 518 Наблюдается патологическое шунтирование крови с развитием гипоксемии

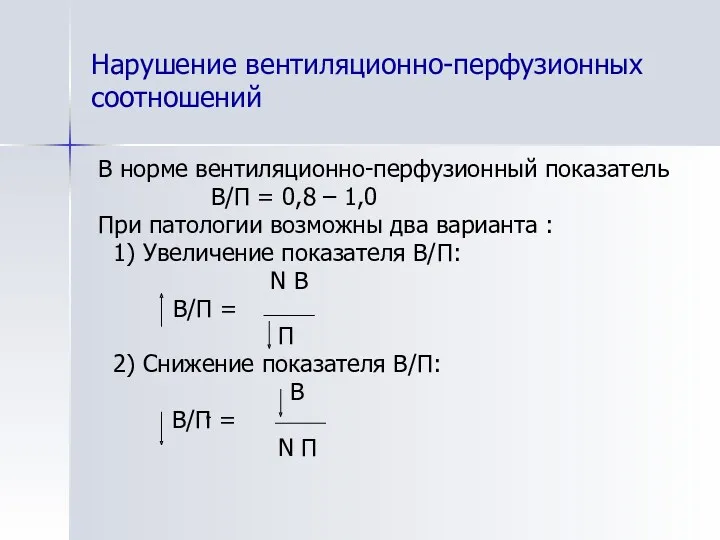

- 13. Нарушение вентиляционно-перфузионных соотношений В норме вентиляционно-перфузионный показатель В/П = 0,8 – 1,0 При патологии возможны два

- 14. Нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану (АКМ) См. с. 513 - 515 Характеризуется развитием гипоксемии на

- 15. Нарушение регуляции дыхания Проявления нарушения регуляции дыхания: тахипноэ, брадипноэ, апноэ, гиперпноэ, периодическое дыхание, терминальное дыхание (см.

- 16. Нарушение альвеолярной вентиляции: - гипервентиляция - гиповентиляция

- 17. Альвеолярная гипервентиляция: Физиологическая гипервентиляция обусловлена метаболическими потребностями организма в связи с усиленным обменом веществ (например, при

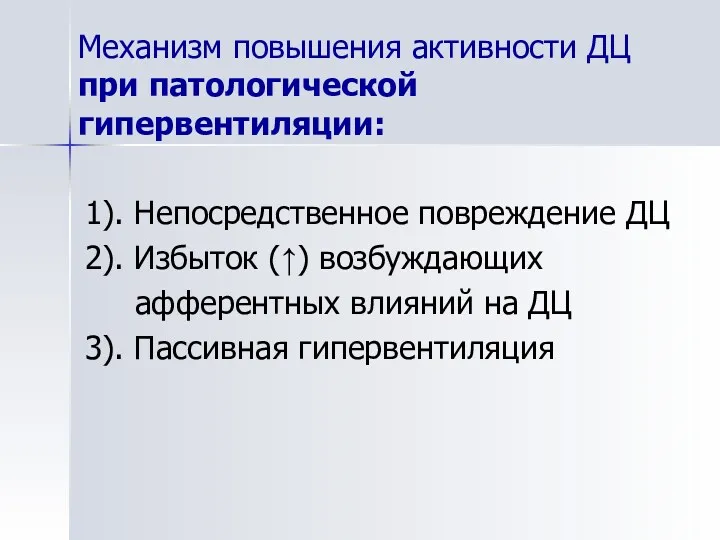

- 18. Механизм повышения активности ДЦ при патологической гипервентиляции: 1). Непосредственное повреждение ДЦ 2). Избыток (↑) возбуждающих афферентных

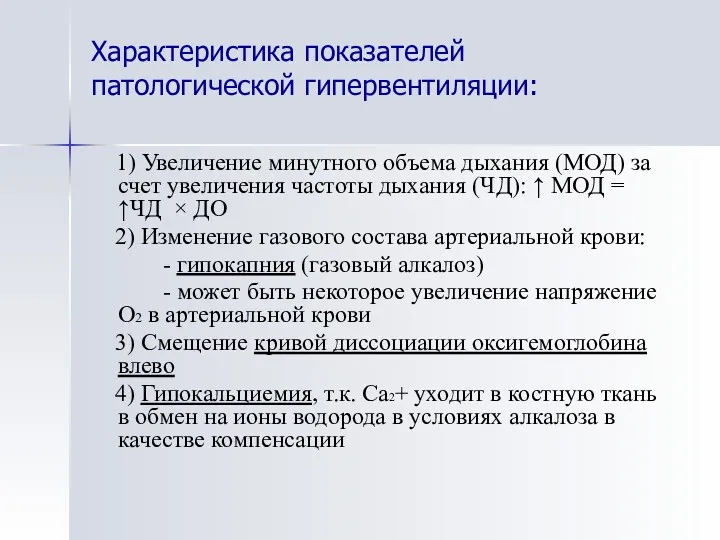

- 19. Характеристика показателей патологической гипервентиляции: 1) Увеличение минутного объема дыхания (МОД) за счет увеличения частоты дыхания (ЧД):

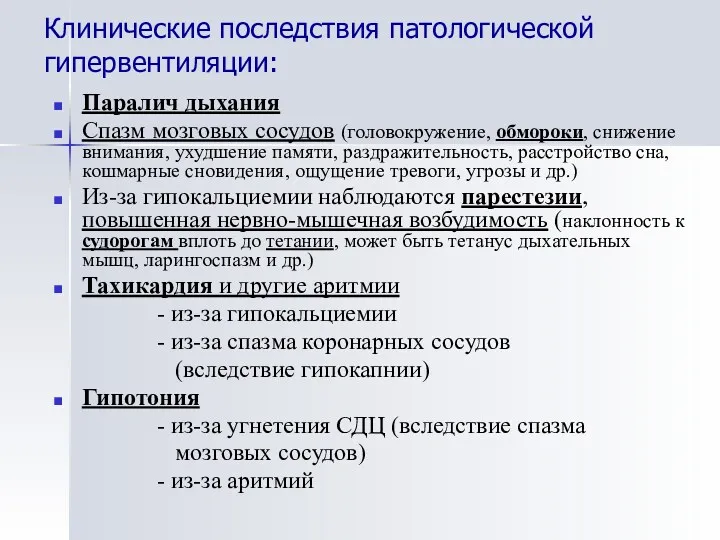

- 20. Клинические последствия патологической гипервентиляции: Паралич дыхания Спазм мозговых сосудов (головокружение, обмороки, снижение внимания, ухудшение памяти, раздражительность,

- 21. Альвеолярная гиповентиляция: 1. Гиповентиляция вследствие снижения активности ДЦ 2. Обструктивный тип гиповентиляции 3. Рестриктивный тип гиповентиляции:

- 22. 1. Гиповентиляция вследствие снижения активности ДЦ Механизм снижения активности ДЦ: 1) Непосредственное повреждение ДЦ 2) Избыток

- 23. 2. Обструктивный тип гиповентиляции Причины обструкции дыхательных путей: А) попадание в просвет ДП: - инородных твердых

- 24. Характеристика показателей обструктивной гиповентиляции: 1. При уменьшении просвета дыхательных путей увеличивается сопротивление движению воздуха по ним

- 25. 3. Рестриктивный тип гиповентиляции 1. Внутрилегочные причины Такими причинами являются: а) уменьшение дыхательной поверхности б) нарушение

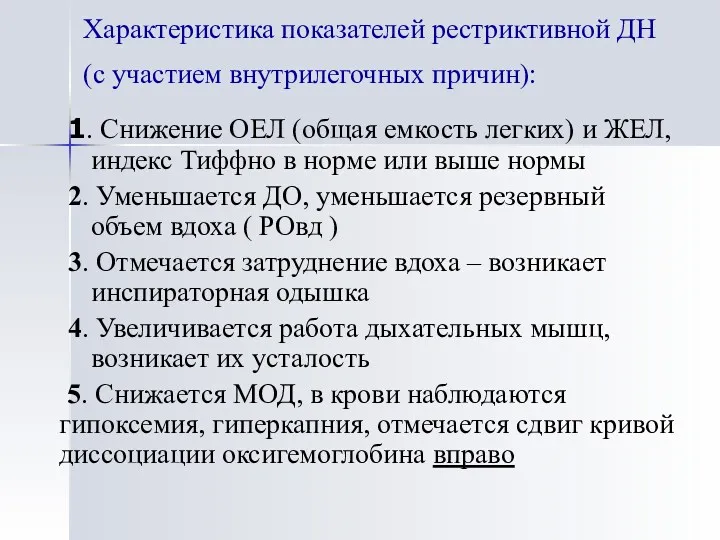

- 26. Характеристика показателей рестриктивной ДН (с участием внутрилегочных причин): 1. Снижение ОЕЛ (общая емкость легких) и ЖЕЛ,

- 27. Клинические последствия гиповентиляции: 1. Влияние на нервную систему 2. Влияние на систему кровообращения 3. Влияние на

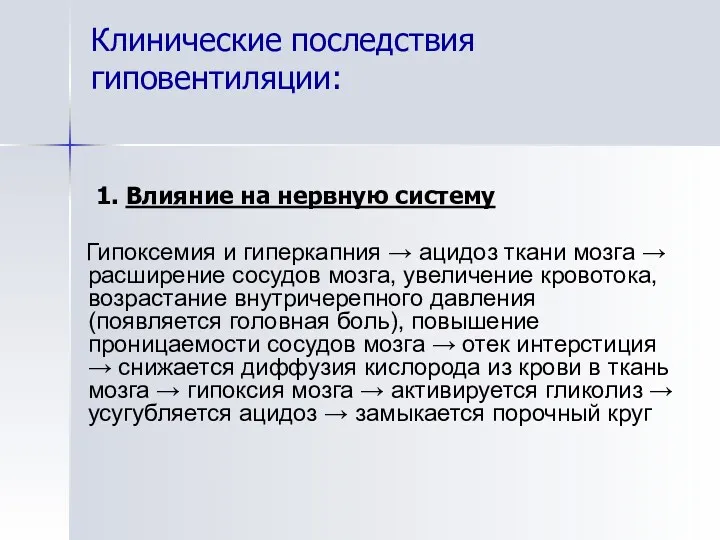

- 28. Клинические последствия гиповентиляции: 1. Влияние на нервную систему Гипоксемия и гиперкапния → ацидоз ткани мозга →

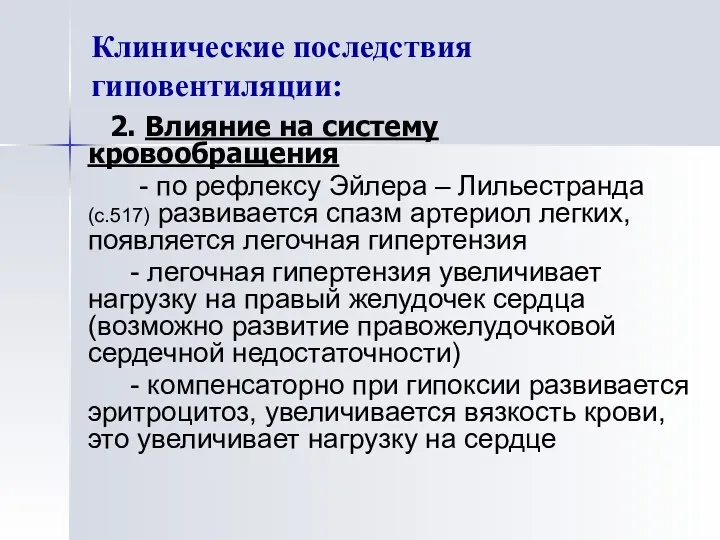

- 29. Клинические последствия гиповентиляции: 2. Влияние на систему кровообращения - по рефлексу Эйлера – Лильестранда (с.517) развивается

- 30. Клинические последствия гиповентиляции: 3. Влияние на систему дыхания - легочная гипертензия, отек легкого - ацидоз вызывает

- 31. Нарушение недыхательных функций легких – как причина ДН К недыхательным функциям легких относятся: - организация и

- 32. Защитная функция легких и ее нарушение Она включает: 1) Участие слизистых дыхательных путей в иммунных реакциях

- 33. Очистка крови от сгустков фибрина, жировых эмболов, конгломератов клеток осуществляется с помощью ферментов, выделяемых альвеолярными макрофагами,

- 34. Очистка воздуха от механических примесей, инфекционных агентов, аллергенов осуществляется с помощью альвеолярных макрофагов и дренажной системы

- 35. Последствия нарушения этой функции: обструктивные изменения в легких отечно-воспалительные рестриктивные изменения в легких (из-за избытка ферментов)

- 36. Метаболическая функция легких и ее нарушение Эта функция заключается в образовании и инактивации в легких многих

- 37. Роль сурфактанта: 1) предупреждение спадения альвеол после выдоха (снижает поверхностное натяжение) 2) повышение эластической тяги легких

- 38. Причины снижения выработки сурфактанта: Снижение легочного кровотока Гипоксия Ацидоз Гипотермия Транссудация в альвеолы жидкости и др.

- 39. Примеры патогенеза острой ДН (РДСВ, РДСН)

- 40. Респираторный дистресс- синдром взрослых (РДСВ)

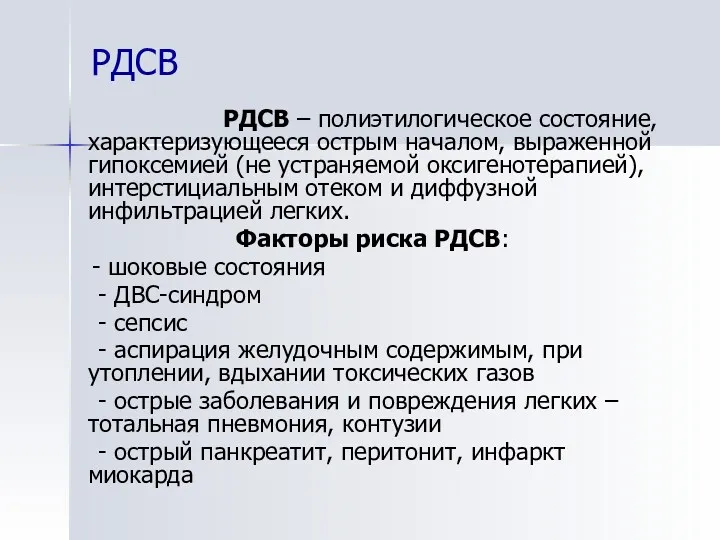

- 41. РДСВ РДСВ – полиэтилогическое состояние, характеризующееся острым началом, выраженной гипоксемией (не устраняемой оксигенотерапией), интерстициальным отеком и

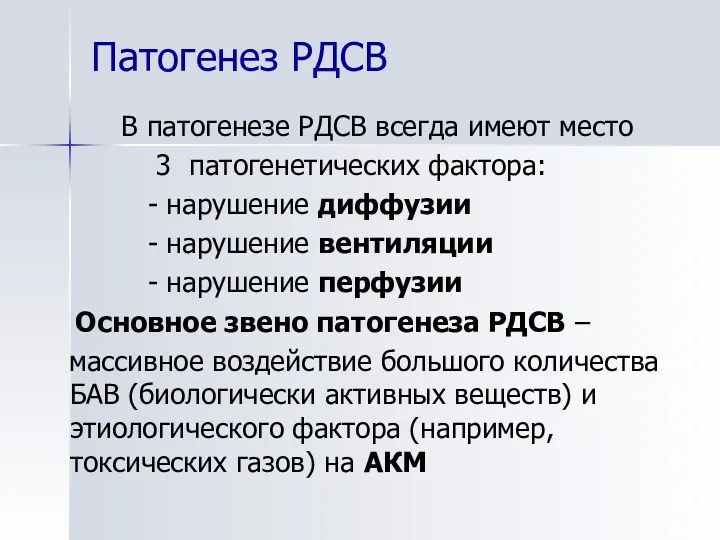

- 42. Патогенез РДСВ В патогенезе РДСВ всегда имеют место 3 патогенетических фактора: - нарушение диффузии - нарушение

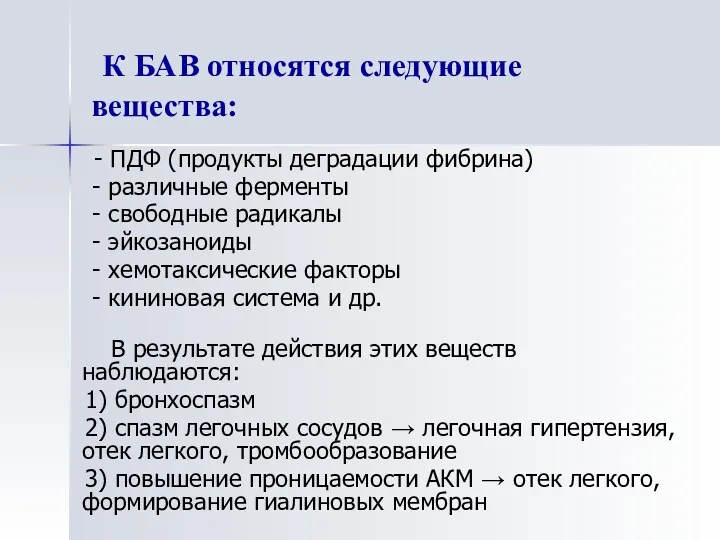

- 43. К БАВ относятся следующие вещества: - ПДФ (продукты деградации фибрина) - различные ферменты - свободные радикалы

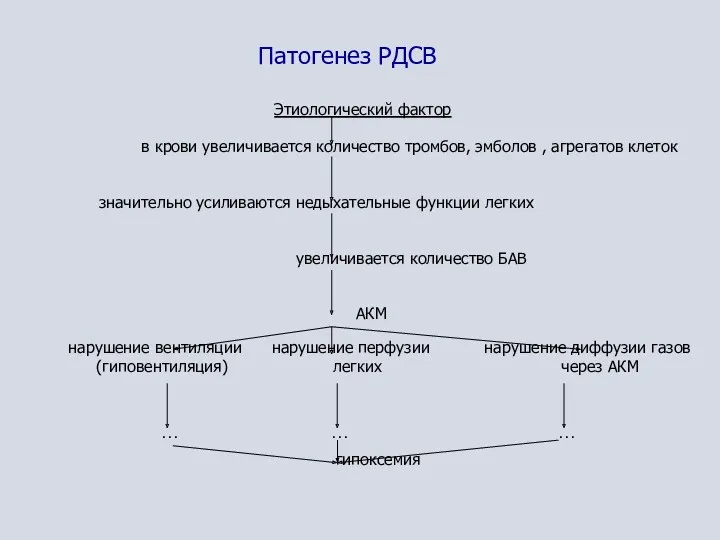

- 44. Патогенез РДСВ Этиологический фактор в крови увеличивается количество тромбов, эмболов , агрегатов клеток значительно усиливаются недыхательные

- 45. Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДСН)

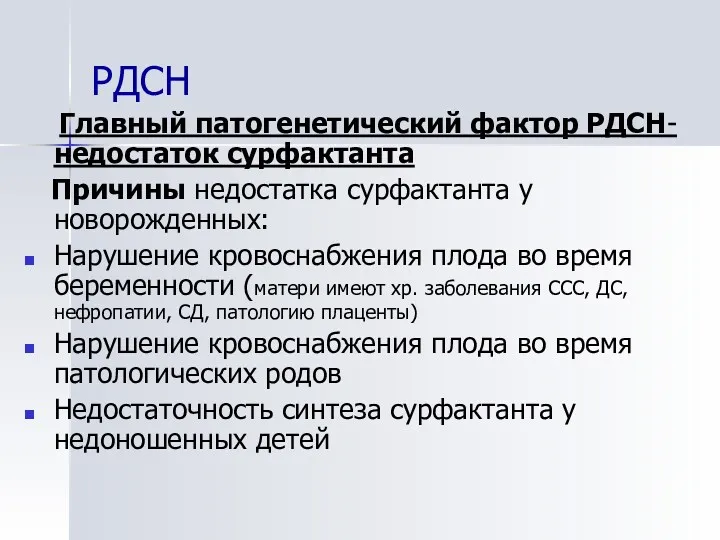

- 46. РДСН Главный патогенетический фактор РДСН-недостаток сурфактанта Причины недостатка сурфактанта у новорожденных: Нарушение кровоснабжения плода во время

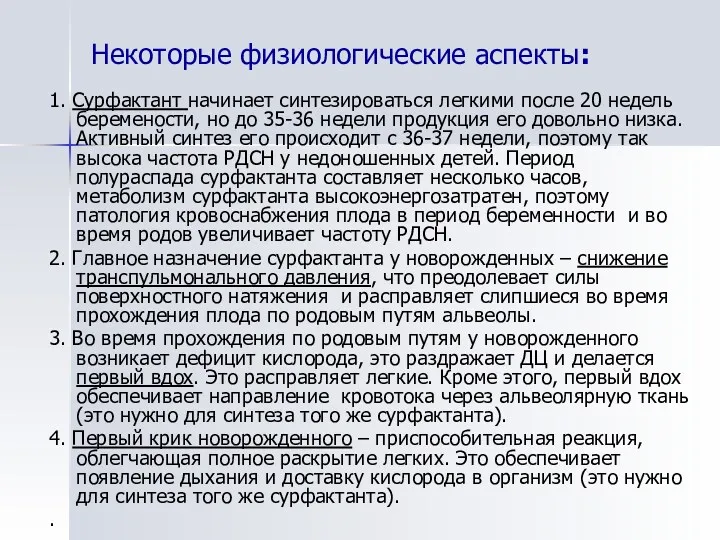

- 47. Некоторые физиологические аспекты: 1. Сурфактант начинает синтезироваться легкими после 20 недель беремености, но до 35-36 недели

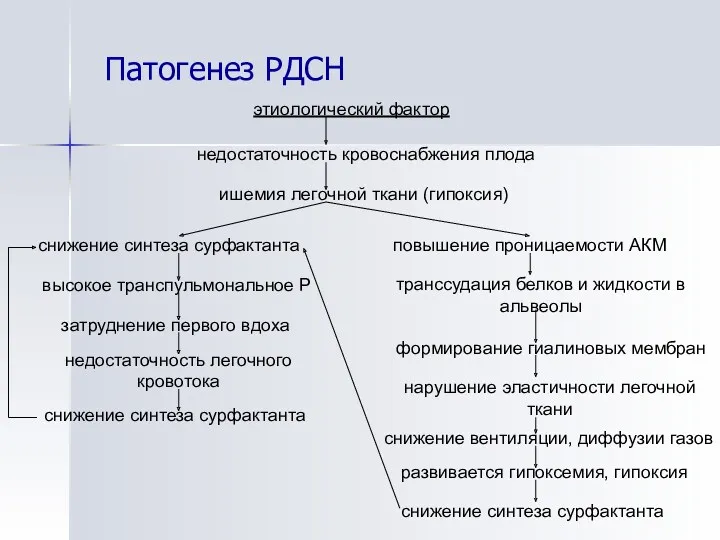

- 48. Патогенез РДСН этиологический фактор недостаточность кровоснабжения плода ишемия легочной ткани (гипоксия) снижение синтеза сурфактанта высокое транспульмональное

- 50. Скачать презентацию

Гонококова та хламідійна інфекція

Гонококова та хламідійна інфекція Деятельность общественных организаций по оказанию медико-социальной помощи инвалидам

Деятельность общественных организаций по оказанию медико-социальной помощи инвалидам Клинико-фармакологическая экспертиза. Ошибки и необоснованные назначения

Клинико-фармакологическая экспертиза. Ошибки и необоснованные назначения Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларымен науқастарды сұрастыру және қарау. Жүрек тұсын қарау, пульсті анықтау

Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларымен науқастарды сұрастыру және қарау. Жүрек тұсын қарау, пульсті анықтау Фотохромотерпия - светолечение

Фотохромотерпия - светолечение Неопухолевые заболевания толстой кишки

Неопухолевые заболевания толстой кишки Балалардағы бет жақ аймағындағы туа пайда болатын ауытқулардың алдын алудағы медико-генетикалық кеңес

Балалардағы бет жақ аймағындағы туа пайда болатын ауытқулардың алдын алудағы медико-генетикалық кеңес ЛФК (лечебная физкультура) при травмах и заболеваниях центральной нервной системы

ЛФК (лечебная физкультура) при травмах и заболеваниях центральной нервной системы Магний для собак

Магний для собак Гарднерелла и Гарднереллез

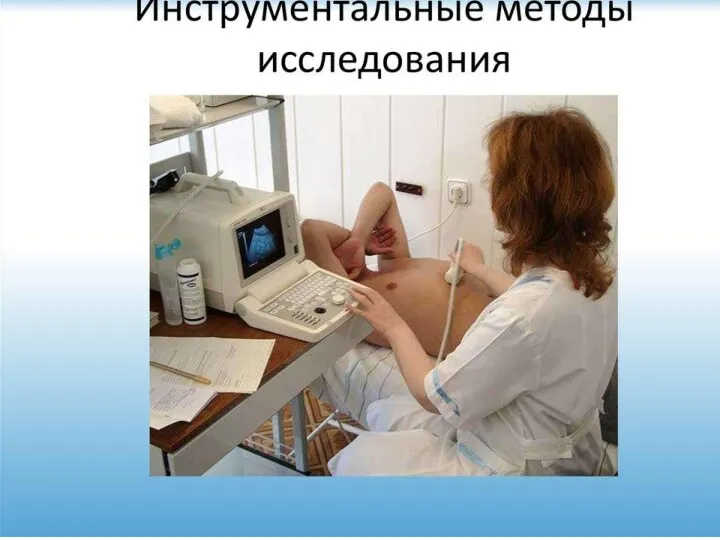

Гарднерелла и Гарднереллез Инструментальные методы исследования. Рентгенологические методы исследования

Инструментальные методы исследования. Рентгенологические методы исследования Хронический панкреатит. Желчно-каменная болезнь. Хронический холецистит. Дифференциальный диагноз синдрома малдигестии

Хронический панкреатит. Желчно-каменная болезнь. Хронический холецистит. Дифференциальный диагноз синдрома малдигестии Острый бронхит и пневмонии. Уход при данной патологии. Диспансеризация

Острый бронхит и пневмонии. Уход при данной патологии. Диспансеризация Лейкокория у детей

Лейкокория у детей 20231028_nezhelatelnye_fizicheskie_uprazhneniya_na_urokah_fizicheskoy_kultury_0

20231028_nezhelatelnye_fizicheskie_uprazhneniya_na_urokah_fizicheskoy_kultury_0 Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Анатомия сердца. (Лекция 12)

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Анатомия сердца. (Лекция 12) Патофизиология щитовидной железы

Патофизиология щитовидной железы Болезнь и синдром Иценко-Кушинга

Болезнь и синдром Иценко-Кушинга Иммунитет

Иммунитет Методы обследования стоматологического пациента с кариесом и некариозными поражениями твердых тканей зубов

Методы обследования стоматологического пациента с кариесом и некариозными поражениями твердых тканей зубов Фармакотерапия при гипертонической болезни

Фармакотерапия при гипертонической болезни Betablokery wczoraj i dziś. 50 lat praktyki klinicznej

Betablokery wczoraj i dziś. 50 lat praktyki klinicznej Жұқпалық үрдіс патофизиологиясы. Сепсис

Жұқпалық үрдіс патофизиологиясы. Сепсис Апендицит (його класифікація, симптоми заворювання, ускладнення і надання першої допомоги)

Апендицит (його класифікація, симптоми заворювання, ускладнення і надання першої допомоги) Тыныс алу жүйесі ағзаларының құрылысы мен дамуының ерекшеліктері

Тыныс алу жүйесі ағзаларының құрылысы мен дамуының ерекшеліктері Педагогическая реабилитация детей после кохлеарной имплантации

Педагогическая реабилитация детей после кохлеарной имплантации Особенности питания беременных женщин

Особенности питания беременных женщин Екстракорпоральне запліднення

Екстракорпоральне запліднення