Содержание

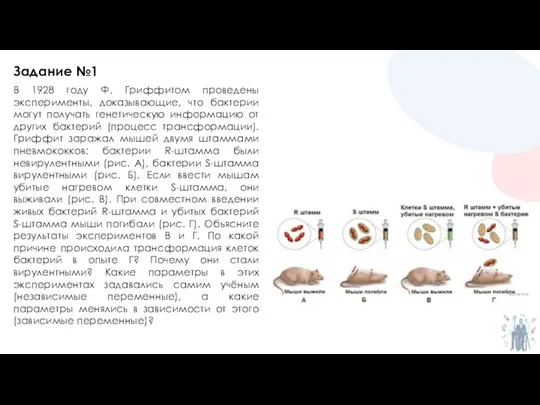

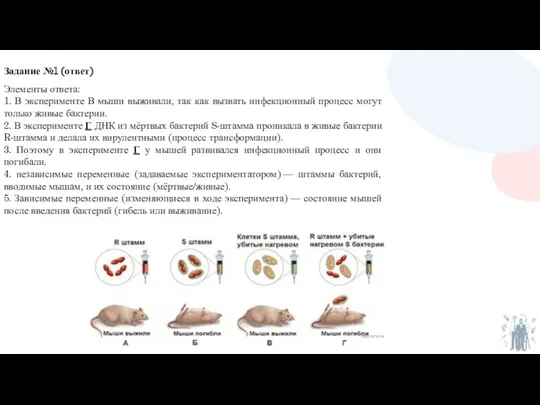

- 2. В 1928 году Ф. Гриффитом проведены эксперименты, доказывающие, что бактерии могут получать генетическую информацию от других

- 3. Элементы ответа: 1. В эксперименте В мыши выживали, так как вызвать инфекционный процесс могут только живые

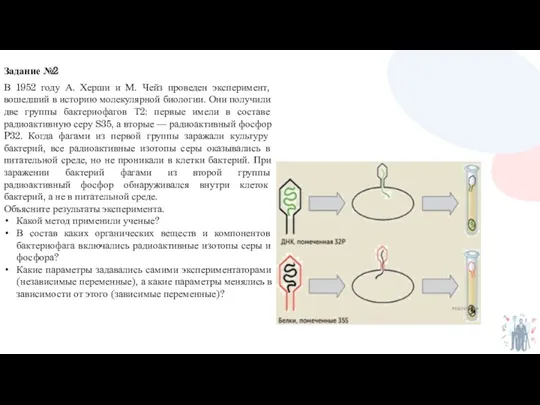

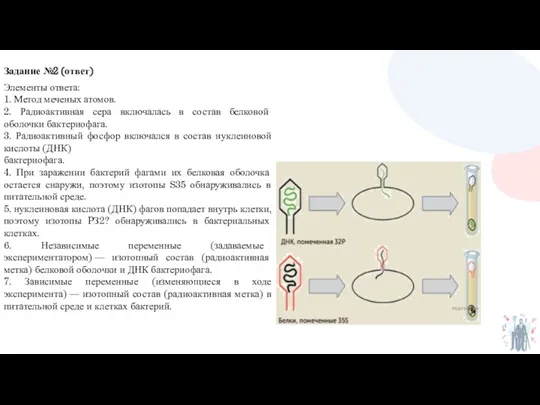

- 4. В 1952 году А. Херши и М. Чейз проведен эксперимент, вошедший в историю молекулярной биологии. Они

- 5. Элементы ответа: 1. Метод меченых атомов. 2. Радиоактивная сера включалась в состав белковой оболочки бактериофага. 3.

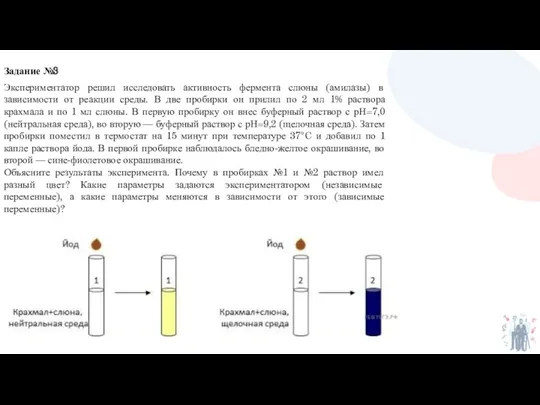

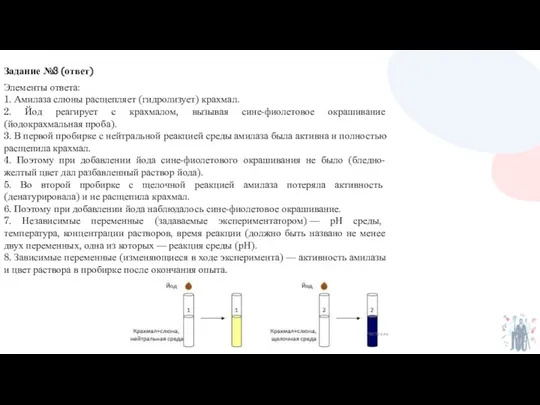

- 6. Экспериментатор решил исследовать активность фермента слюны (амилазы) в зависимости от реакции среды. В две пробирки он

- 7. Элементы ответа: 1. Амилаза слюны расщепляет (гидролизует) крахмал. 2. Йод реагирует с крахмалом, вызывая сине-фиолетовое окрашивание

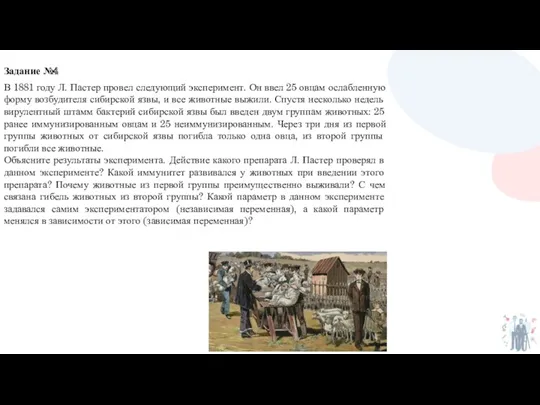

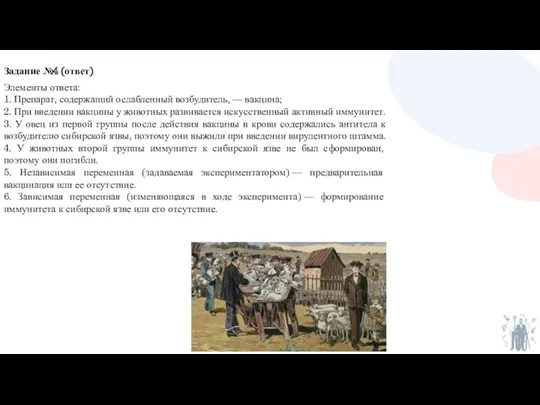

- 8. В 1881 году Л. Пастер провел следующий эксперимент. Он ввел 25 овцам ослабленную форму возбудителя сибирской

- 9. Элементы ответа: 1. Препарат, содержащий ослабленный возбудитель, — вакцина; 2. При введении вакцины у животных развивается

- 10. Дифтерийные палочки Corynebacterium diphtheriae опасны тем, что выделяют токсин, который может приводить к гибели зараженных животных.

- 11. Элементы ответа: 1. Вещество, названное Э. Берингом антитоксином,— антитела (иммуноглобулины) к дифтерийному токсину. 2. При введении

- 12. Экспериментатор провел с испытуемым (15-летним подростком) следующий опыт. Испытуемый закрывал левый глаз рукой. Экспериментатор включал на

- 13. Элементы ответа: 1. У испытуемого выработан условный зрачковый рефлекс. 2. Безусловный раздражитель — затемнение глаза (вызывает

- 14. Экспериментатор провел с испытуемым (15-летним подростком) следующий опыт. Испытуемый надевал оправу очков (рис. 2) с укрепленной

- 15. Элементы ответа: 1. У испытуемого выработан условный мигательный рефлекс. 2. Безусловный раздражитель — поток воздуха, направляемый

- 16. Экспериментатор провел следующий опыт: одну часть семян сои он проращивал в темном помещении, а другую часть

- 17. Элементы ответа: 1. Экспериментатор сделал вывод о том, что для синтеза хлорофилла в проростках необходим свет.

- 18. Экспериментатор провел следующий опыт: 10 клубней картофеля и 10 клубней георгина оставил в освещенном помещении. Через

- 19. Элементы ответа: 1. Клубни георгина — видоизмененные корни (корнеклубни). 2. Корни не имеют фотосинтезирующих тканей (не

- 20. Определять скорость фотосинтеза можно, измеряя количество кислорода, выделяемого растением за определенный период времени. В Вашем распоряжении

- 21. Элементы ответа: 1.Зависимая переменная — количество выделяемого растением кислорода. 2.Независимая переменная — интенсивность освещения (мощность лампы).

- 22. В 1724 г. английский исследователь Стефан Хейлз провёл эксперимент, в котором использовал ветки одного растения, одинаковые

- 23. Элементы ответа: 1. Уровень воды изменился в соответствии с количеством листьев на ветке: чем больше листьев

- 24. Планирование, проведение и анализ результата эксперимента Часть №2 Для исследования влияния соли на жизнедеятельность растения, учащиеся

- 26. Скачать презентацию

Неотложная радиология в урологии. Почечная колика

Неотложная радиология в урологии. Почечная колика Психикалық және мінез-құлық бұзылыстарының этиологиясы және таралуы

Психикалық және мінез-құлық бұзылыстарының этиологиясы және таралуы Regularities of post-embryonic development

Regularities of post-embryonic development Инфекционная безопасность пациента и персонала

Инфекционная безопасность пациента и персонала Гражданско-правовая ответственность медицинских работников

Гражданско-правовая ответственность медицинских работников Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. ИСМП

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. ИСМП Гиперпластические процессы и рак эндометрия

Гиперпластические процессы и рак эндометрия Босанған әйелдерде қаламаған жүктілікті алдын алу мақсатында жатыр ішілік спираль (жіс) мен гормональды контрацепцияның

Босанған әйелдерде қаламаған жүктілікті алдын алу мақсатында жатыр ішілік спираль (жіс) мен гормональды контрацепцияның Правовое регулирование установления инвалидности

Правовое регулирование установления инвалидности Клинические практические руководства. Принципы разработки и внедрения в практику. Преимущества и недостатки

Клинические практические руководства. Принципы разработки и внедрения в практику. Преимущества и недостатки Асептика және антисептика

Асептика және антисептика Лапароскопия

Лапароскопия Формулярная система: разработка формуляров на различных уровнях системы здравоохранения

Формулярная система: разработка формуляров на различных уровнях системы здравоохранения Превентивные мероприятия в ветеринарной практике

Превентивные мероприятия в ветеринарной практике Баланың физикалық және жүйке-психикалық дамуын бағалау

Баланың физикалық және жүйке-психикалық дамуын бағалау Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим Антигены: строение молекул, свойства

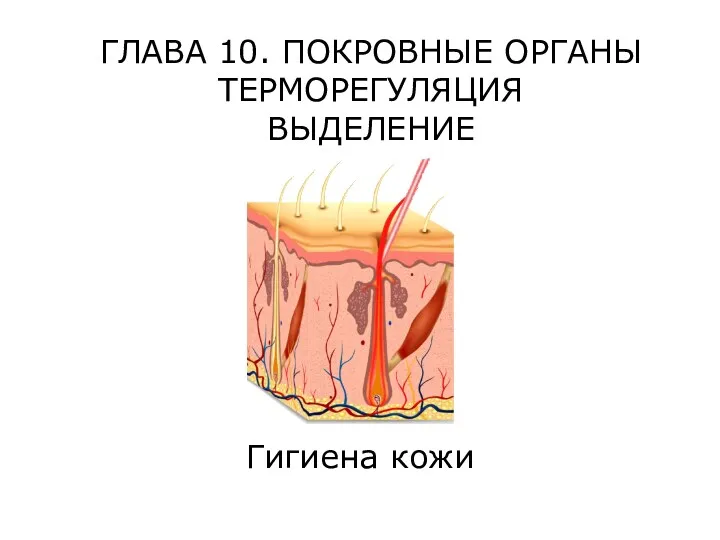

Антигены: строение молекул, свойства Гигиена кожи

Гигиена кожи Геморрагическа я лихорадка Эбола

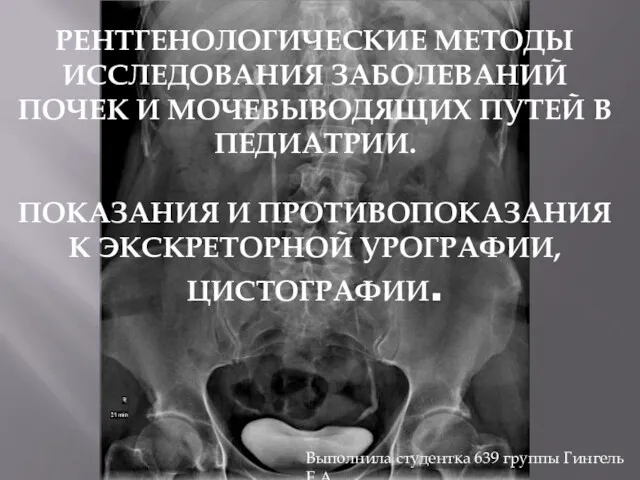

Геморрагическа я лихорадка Эбола Рентгенологические методы исследования заболеваний почек и мочевыводящих путей в педиатрии

Рентгенологические методы исследования заболеваний почек и мочевыводящих путей в педиатрии Гормональна контрацепція

Гормональна контрацепція Хронический панкреатит. Консервативное лечение

Хронический панкреатит. Консервативное лечение Қазақстандағы денсаулық сақтау ұйымы және бағдарламалары

Қазақстандағы денсаулық сақтау ұйымы және бағдарламалары Дисбиоз кишечника. Как поставить диагноз практическому врачу

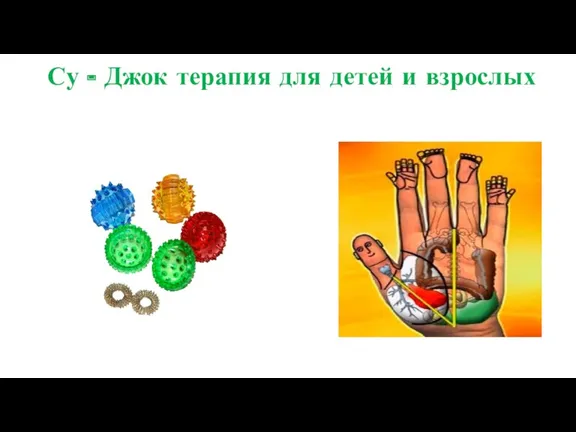

Дисбиоз кишечника. Как поставить диагноз практическому врачу Су - Джок терапия для детей и взрослых

Су - Джок терапия для детей и взрослых Личная гигиена

Личная гигиена Школы здоровья ИБС и АГ

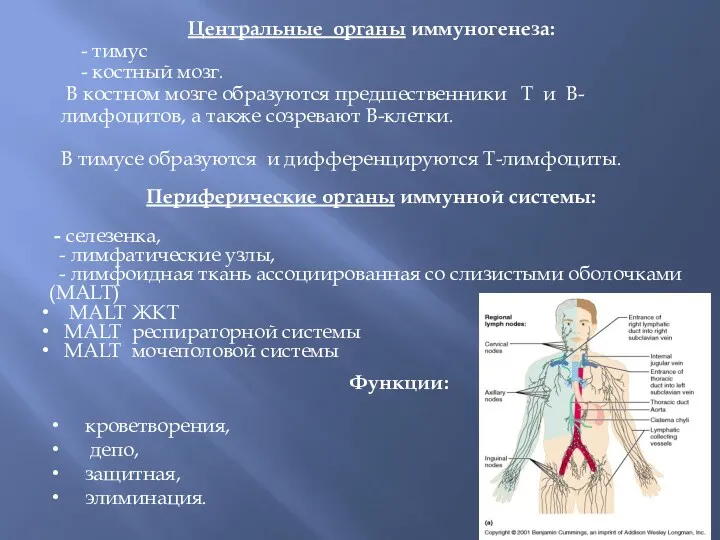

Школы здоровья ИБС и АГ Центральные органы иммуногенеза

Центральные органы иммуногенеза