Противоопухолевый иммунитет. Опухолевые антигены. Механизм противоопухолевой защиты. Диагностика и лечение презентация

Содержание

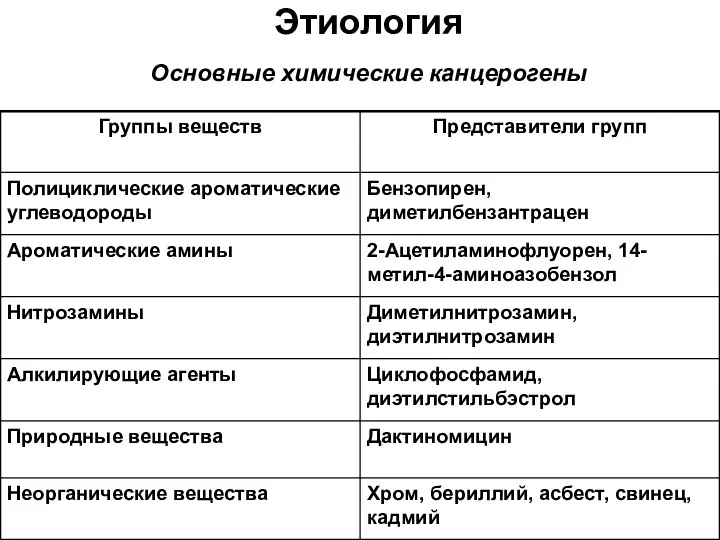

- 2. Этиология Основные химические канцерогены

- 3. Этиология Эндогенные канцерогены пищевые и гиповитаминозы (пониженное содержание витамина В6, С, А, Е) сезонный недостаток витамина

- 4. Этиология Вирусы ДНК-содержащие вирусы частично или полностью встраиваются в клеточный геном человека. Вирус папилломы человека (типы

- 5. Этиология Наследственная предрасположенность Предрасположенность к раку может наследоваться как доминантный признак с той или иной степенью

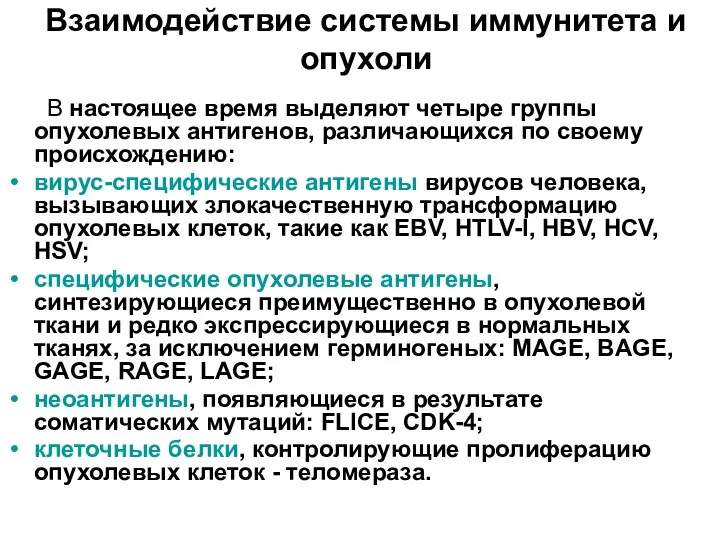

- 6. Взаимодействие системы иммунитета и опухоли В настоящее время выделяют четыре группы опухолевых антигенов, различающихся по своему

- 7. Иммунология опухолей Опухоли представляют собой вариант «биологической агрессии изнутри», родственный по своей природе с феноменом тканевой

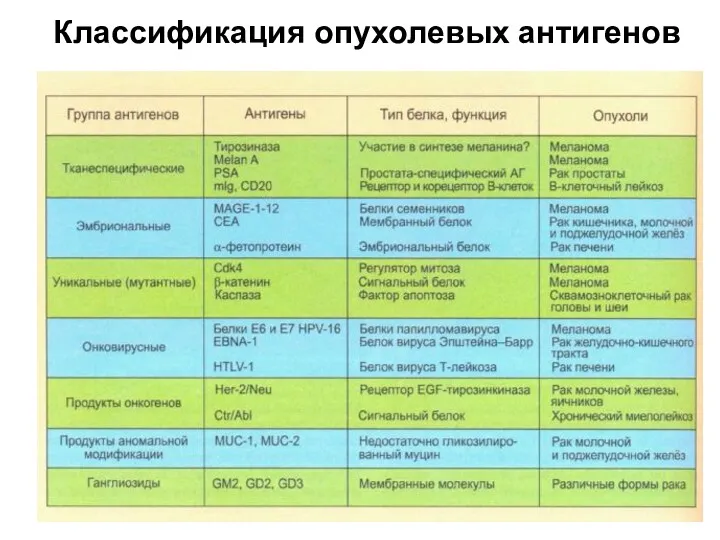

- 8. Классификация опухолевых антигенов

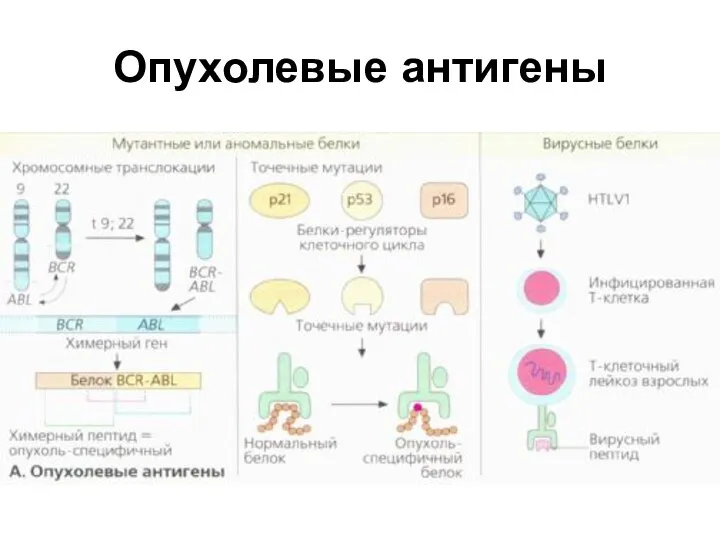

- 9. Опухолевые антигены

- 10. Опухолевые антигены

- 11. Узнавание опухолевых антигенов Т-клетки способны узнавать опухолевые Аг. После разрушения в клетке Аг (мутантные белки) могут

- 12. Узнавание опухолевых антигенов

- 13. Идентификация опухолевых АГ Для идентификации последовательностей ДНК опухолевых АГ тотальную ДНК опухолевой клетки встраивают в векторы

- 14. Идентификация опухолевых АГ Элюирование пептида с поверхности опухолевой клетки. Специфичные пептиды (связанные с МНС), растворяют в

- 15. Распознавание и иммунный цитолиз опухолевых клеток

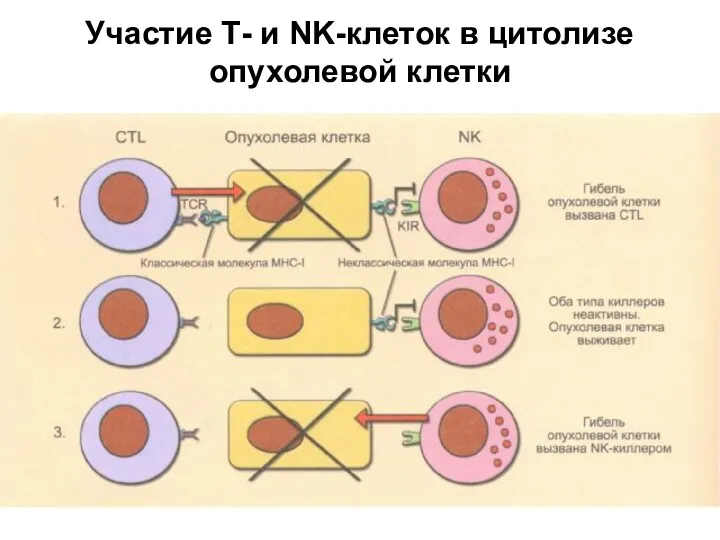

- 16. Участие Т- и NK-клеток в цитолизе опухолевой клетки Экспрессия классических молекул МНС -1 (НLА- А, В,

- 17. Участие Т- и NK-клеток в цитолизе опухолевой клетки

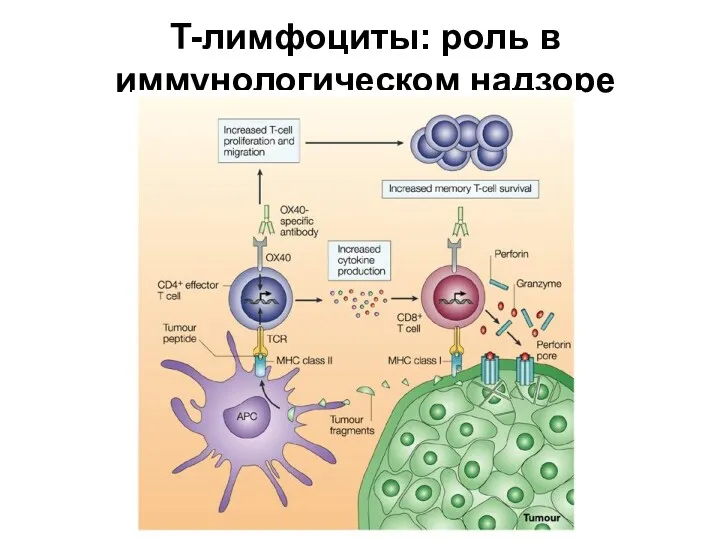

- 18. T-лимфоциты: роль в иммунологическом надзоре

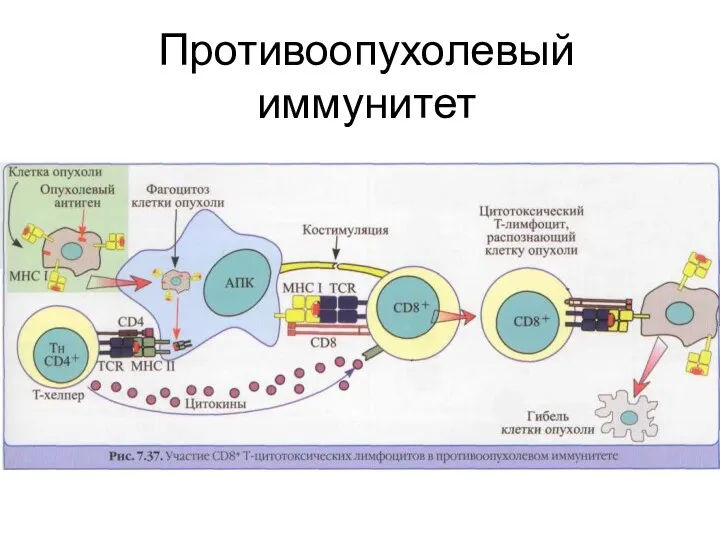

- 19. T-лимфоциты: роль в иммунологическом надзоре Главный элемент активной противоопухолевой защиты - цитотоксические Т-лимфоциты. Незрелой Т-клетке антиген

- 20. T-лимфоциты: роль в иммунологическом надзоре Т-киллер, связавшись своими рецепторами с опухолевой клеткой, вступает с ней в

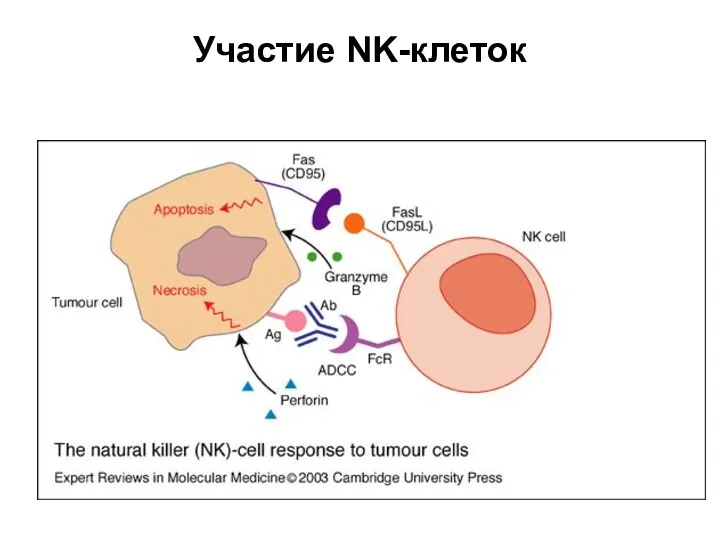

- 21. Участие NK-клеток NK-клетка присоединяется к опухолевой клетке через антитела G класса на поверхности опухолевой клетки с

- 22. Участие NK-клеток

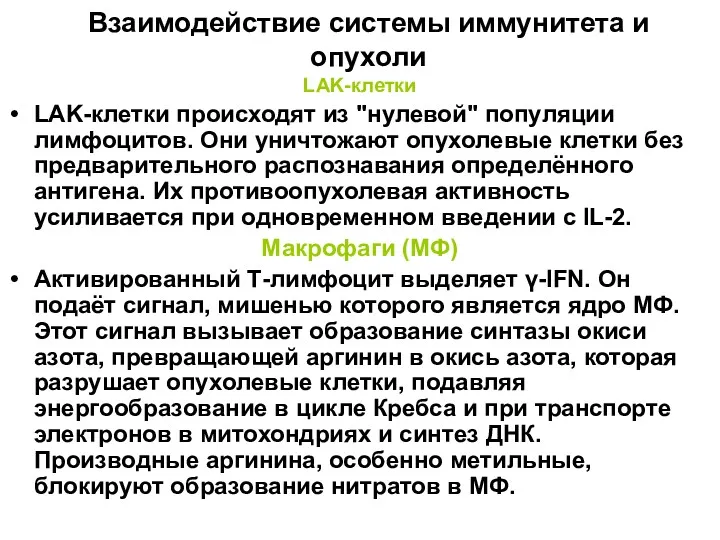

- 23. Взаимодействие системы иммунитета и опухоли LAK-клетки LAK-клетки происходят из "нулевой" популяции лимфоцитов. Они уничтожают опухолевые клетки

- 24. Макрофаги: роль в иммунологическом надзоре Активированный Т-лимфоцит выделяет γ-IFN. Он подаёт сигнал, мишенью которого является ядро

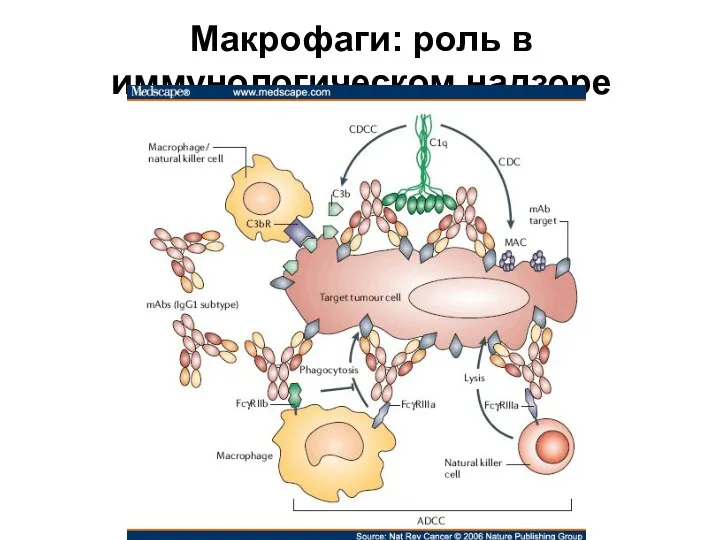

- 25. Макрофаги: роль в иммунологическом надзоре

- 26. Макрофаги: роль в иммунологическом надзоре Опухолевые клетки синтезируют фактор, ингибирующий миграцию макрофагов (MIF). Под действием MIF

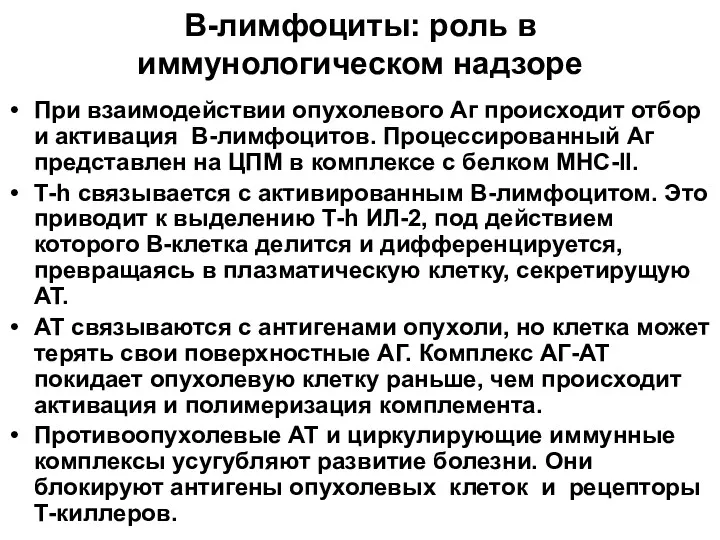

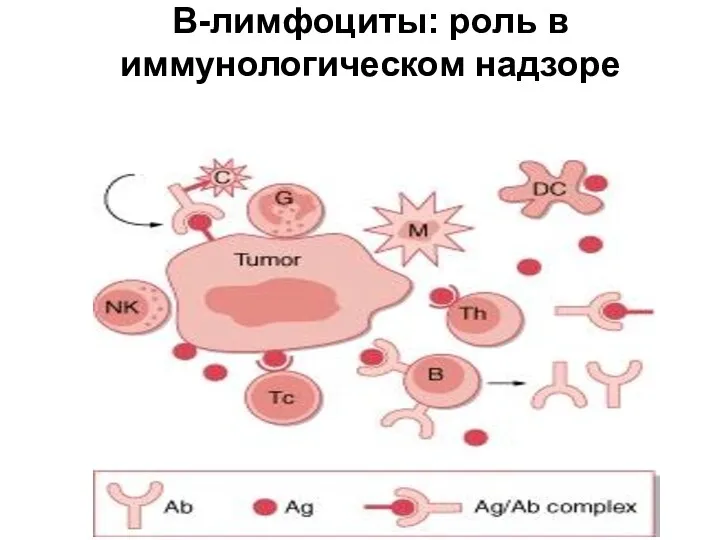

- 27. B-лимфоциты: роль в иммунологическом надзоре При взаимодействии опухолевого Аг происходит отбор и активация В-лимфоцитов. Процессированный Аг

- 28. B-лимфоциты: роль в иммунологическом надзоре

- 29. Противоопухолевый иммунитет

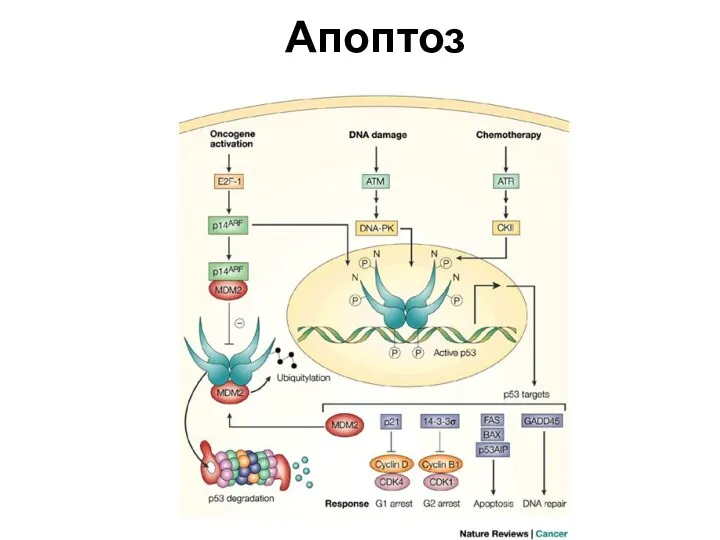

- 30. Апоптоз

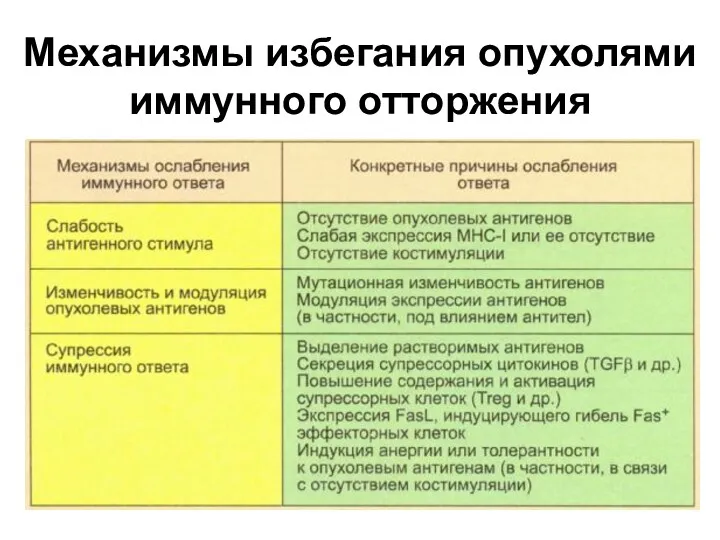

- 31. Механизмы избегания опухолями иммунного отторжения

- 32. Механизмы избегания опухолями иммунного отторжения Опухоль избегает агрессии со стороны организма, используя следующие механизмы: синтез и

- 33. Механизмы избегания опухолями иммунного отторжения экспрессия на поверхности опухолевых клеток факторов, блокирующих образование МАК, что делает

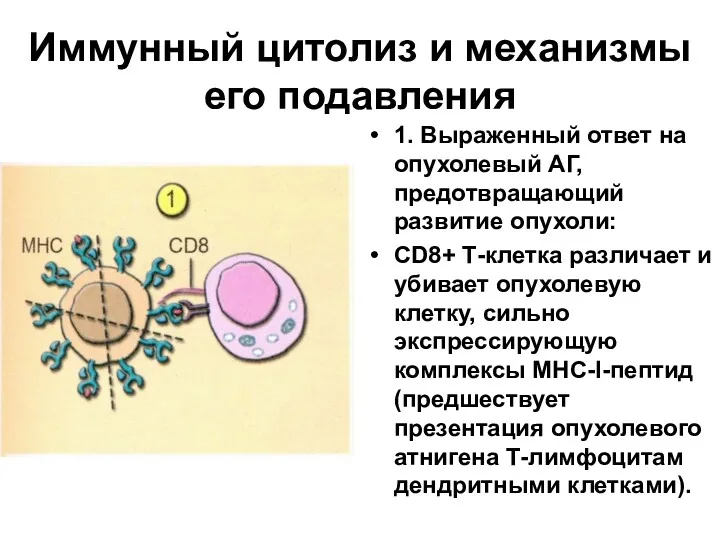

- 34. Иммунный цитолиз и механизмы его подавления 1. Выраженный ответ на опухолевый АГ, предотвращающий развитие опухоли: СD8+

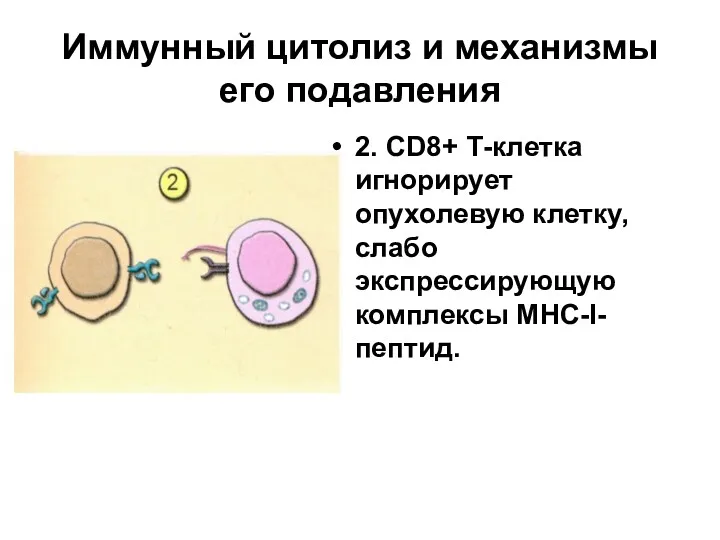

- 35. Иммунный цитолиз и механизмы его подавления 2. СD8+ Т-клетка игнорирует опухолевую клетку, слабо экспрессирующую комплексы МНС-I-пептид.

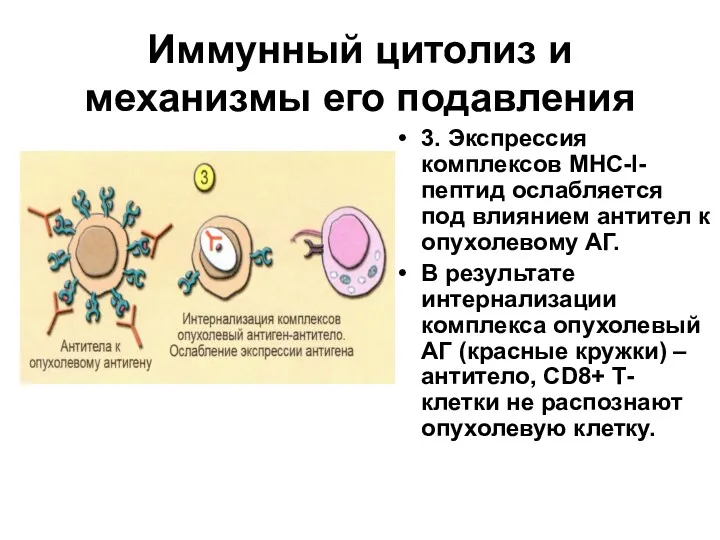

- 36. Иммунный цитолиз и механизмы его подавления 3. Экспрессия комплексов МНС-I-пептид ослабляется под влиянием антител к опухолевому

- 37. Иммунный цитолиз и механизмы его подавления 4. Ответ СD8+ Т-клетки против опухолевой клетки подавляется растворимым опухолевым

- 38. Механизмы, позволяющие опухолевым клеткам избежать иммунной реакции В некоторых опухолях может не быть пептидов, соответствующих участкам

- 39. Механизмы, позволяющие опухолевым клеткам избежать иммунной реакции Происходит потеря молекул МНС класса 1 на поверхности опухолевых

- 40. Механизмы, позволяющие опухолевым клеткам избежать иммунной реакции В опухолевых клетках с нарушением механизма процессинга Аг (с

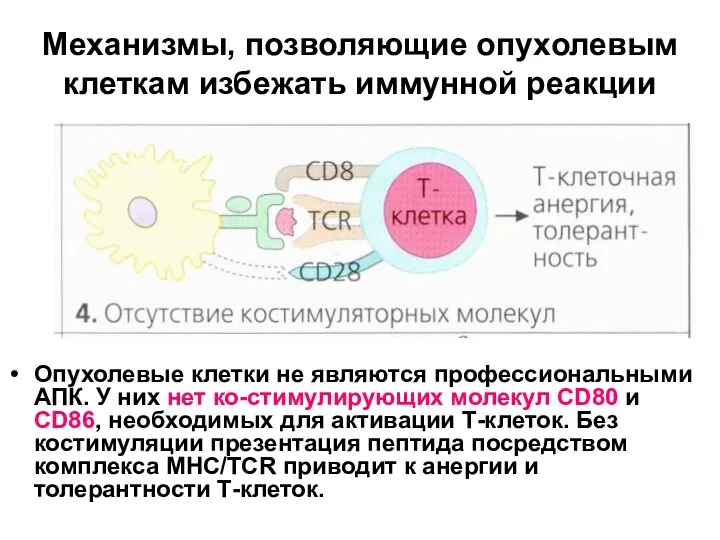

- 41. Механизмы, позволяющие опухолевым клеткам избежать иммунной реакции Опухолевые клетки не являются профессиональными АПК. У них нет

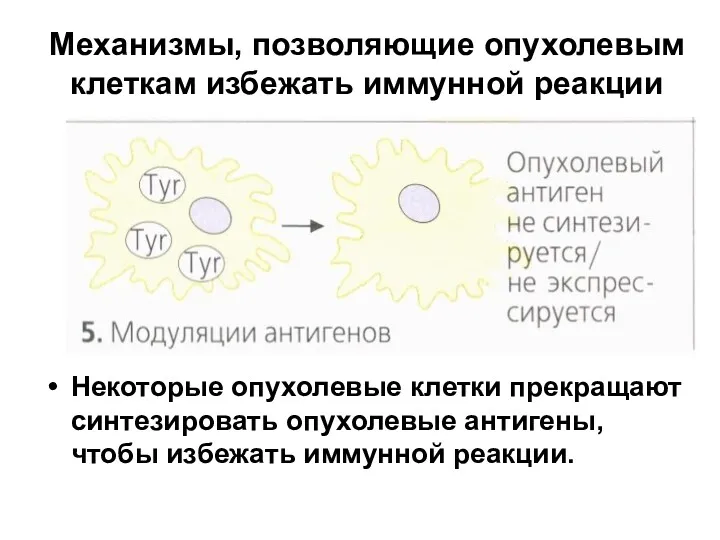

- 42. Механизмы, позволяющие опухолевым клеткам избежать иммунной реакции Некоторые опухолевые клетки прекращают синтезировать опухолевые антигены, чтобы избежать

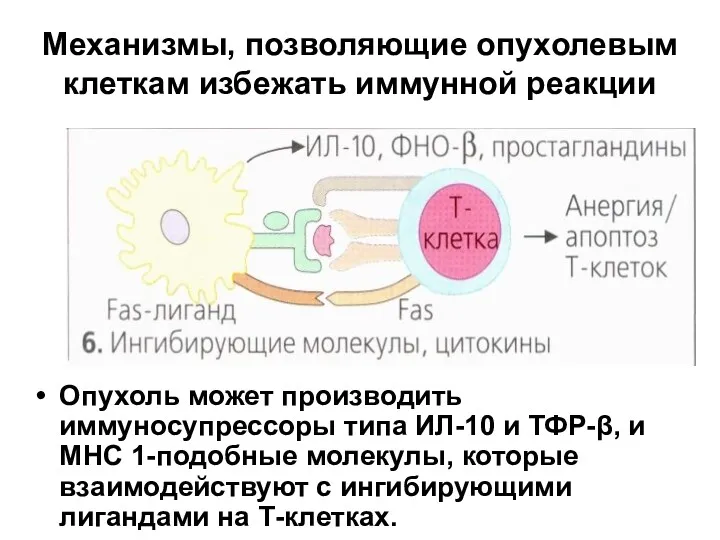

- 43. Механизмы, позволяющие опухолевым клеткам избежать иммунной реакции Опухоль может производить иммуносупрессоры типа ИЛ-10 и ТФР-β, и

- 44. Диагностика опухолей В настоящее время комплексная лабораторная биохимическая и иммунологическая диагностика строится на определении опухолевых маркеров,

- 45. Диагностика опухолей Современные иммуноморфологические и цитологические исследования позволяют изучать биоптаты не только самой опухоли, но и

- 46. Диагностика опухолей Биохимические сдвиги увеличение содержания мочевины при нормальной концентрации креатинина свидетельствует об интенсивном распаде опухоли,

- 47. Биохимические сдвиги повышение активности щелочной фосфатазы свидетельствует о нарушении функции печени, в частности, в результате появления

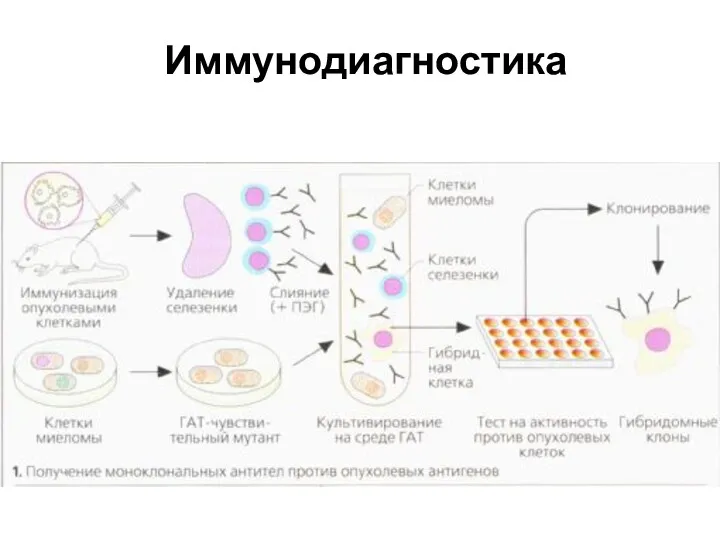

- 48. Иммунодиагностика

- 49. Опухолевые маркеры Опухолевые маркеры - это вещества, образующиеся в связи с измененным метаболизмом злокачественно трансформированной клетки,

- 50. Классификация опухолевых маркеров По химической природе: гликопротеины, полипептиды, углеводные детерминанты гликопротеинов, гликолипиды, белки, полиамины, иммуноглобулины и

- 51. Классификация опухолевых маркеров По биологической функции: онкофетальные антигены (РЭА, α1-фетопротеин, ХГЧ, специфический β1-протеин беременности, СА125, СА153,

- 52. Диагностика опухолей Опухолевые маркеры используют в следующих случаях: A) скрининг Б) оценка эффективности терапии B) прогноз

- 53. Молекулярная диагностика опухолей ДНК-диагностика Раннее выявление опухолей наиболее часто основывается на определении мутаций Ras и p53,

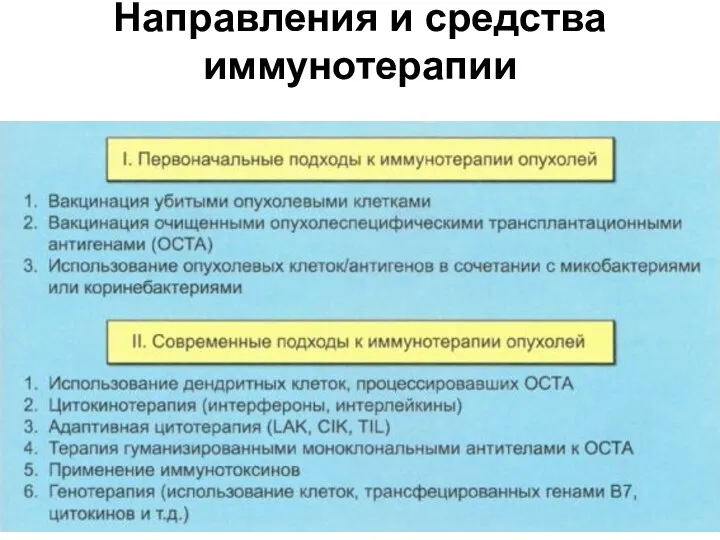

- 54. Направления и средства иммунотерапии

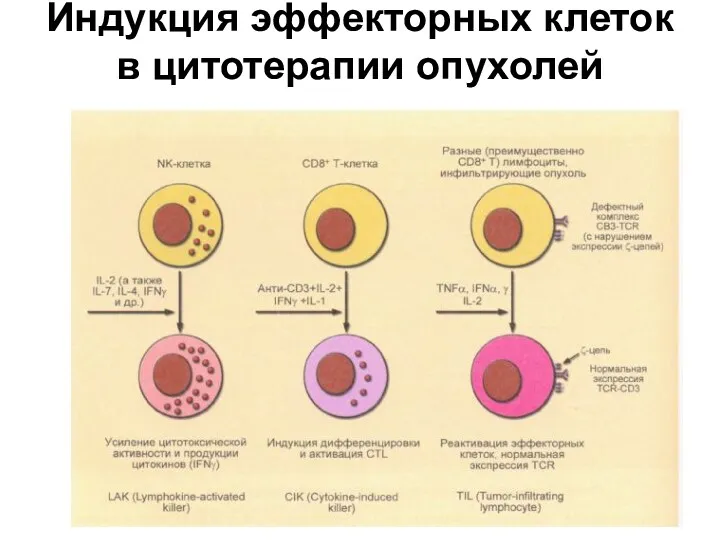

- 55. Индукция эффекторных клеток в цитотерапии опухолей

- 56. Индукция эффекторных клеток в цитотерапии опухолей Для получения клеток, предназначенных для адаптивной иммуноцитотерапии, используют нормальные NK-

- 57. Лечение онкологических больных радикальное хирургическое удаление опухоли химиотерапия (алкилирующие агенты, повреждающие ДНК, антиметаболиты, которые ингибируют синтез

- 58. Методы клеточной иммунотерапии LAK-терапия (Lymphokine–activated killers) - метод иммунотерапии, основанный на использовании полученных от больного лимфокинактивированных

- 59. Методы клеточной иммунотерапии Терапия сенсибилизированными лимфоцитами - метод, основанный на использовании полученных от больного лимфоцитов, которые

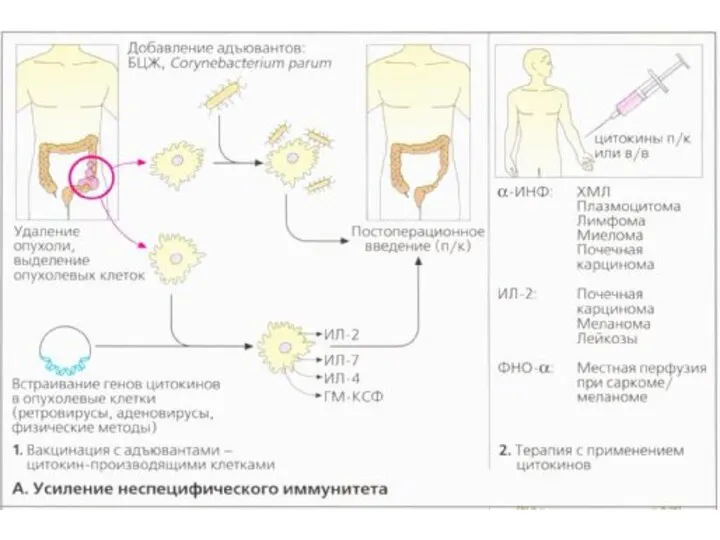

- 60. Усиление неспецифического иммунитета В конце ХIХ в. американский хирург Уильям Колей вводил больным лизаты опухолевых клеток,

- 62. Усиление неспецифического иммунитета В терапевтических целях можно использовать системное введение цитокинов. Однако на практике при отдельных

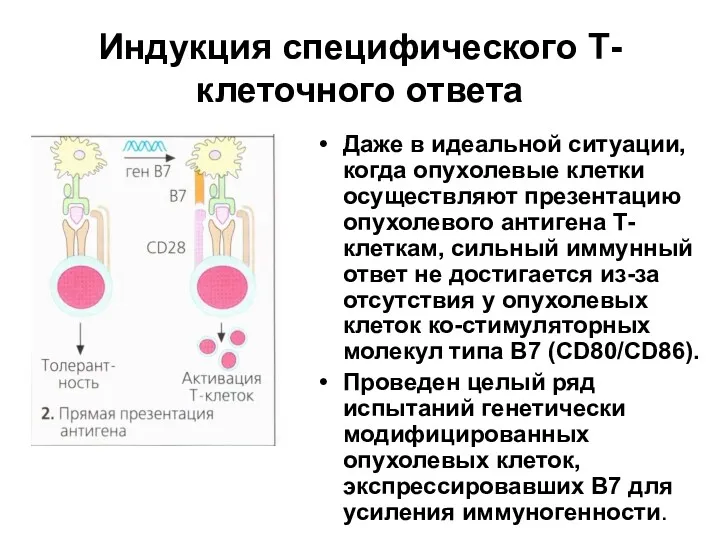

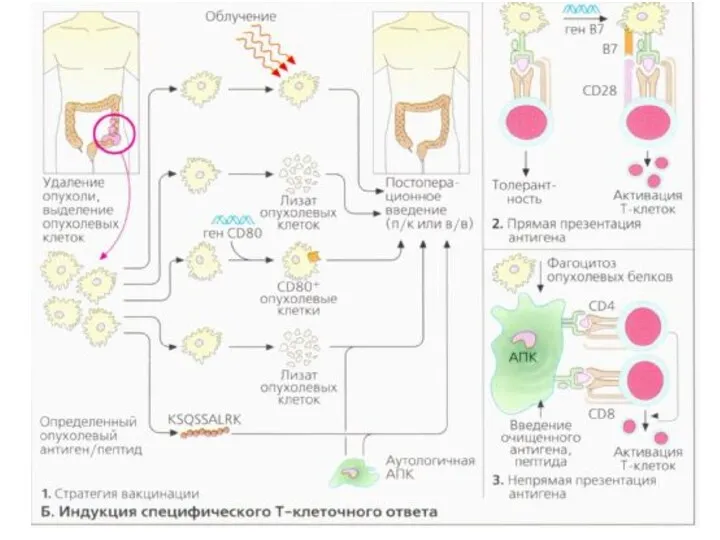

- 63. Индукция специфического Т-клеточного ответа Даже в идеальной ситуации, когда опухолевые клетки осуществляют презентацию опухолевого антигена Т-клеткам,

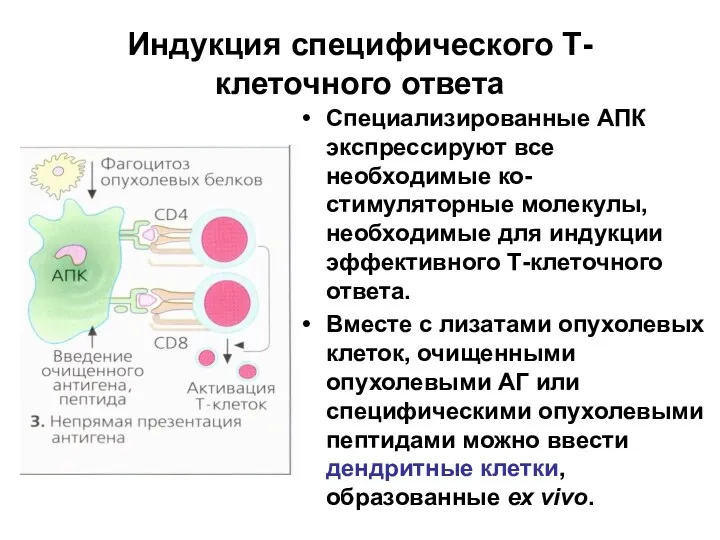

- 64. Индукция специфического Т-клеточного ответа Специализированные АПК экспрессируют все необходимые ко-стимуляторные молекулы, необходимые для индукции эффективного Т-клеточного

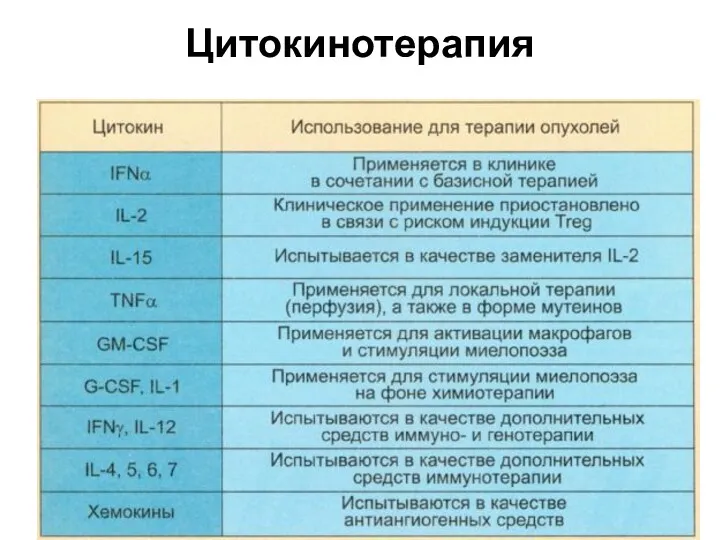

- 66. Цитокинотерапия

- 67. Цитокинотерапия В качестве средства иммунотерапии используется IFNα. Его противоопухолевая активность обусловлена активирующим действием на эффекторные клетки

- 68. Цитокинотерапия

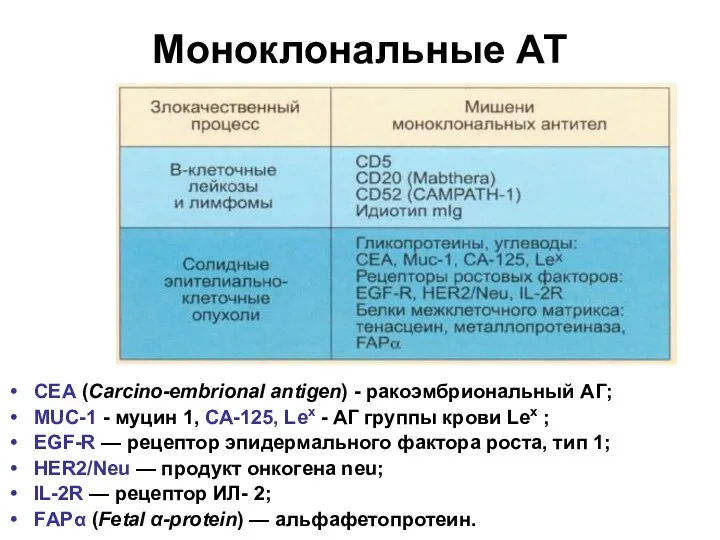

- 69. Моноклональные АТ CEA (Carcino-embrional antigen) - ракоэмбриональный АГ; MUC-1 - муцин 1, СА-125, Lех - АГ

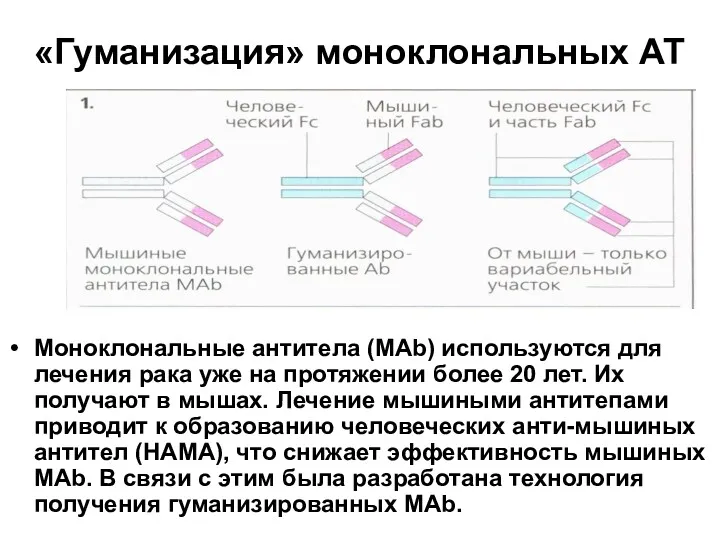

- 70. «Гуманизация» моноклональных АТ Моноклональные антитела (МAb) используются для лечения рака уже на протяжении более 20 лет.

- 71. «Гуманизация» моноклональных АТ Для устранения иммуногенности моноклональных Ат с помощью методов генной инженерии в их молекуле

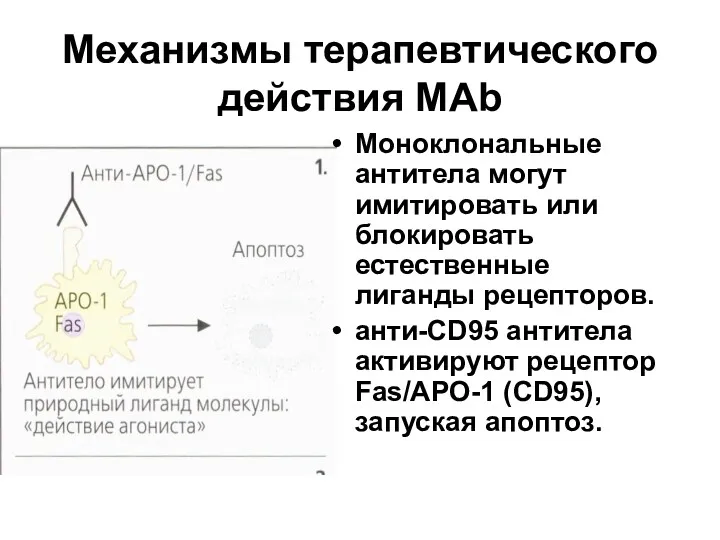

- 72. Механизмы терапевтического действия МАb Моноклональные антитела могут имитировать или блокировать естественные лиганды рецепторов. анти-CD95 антитела активируют

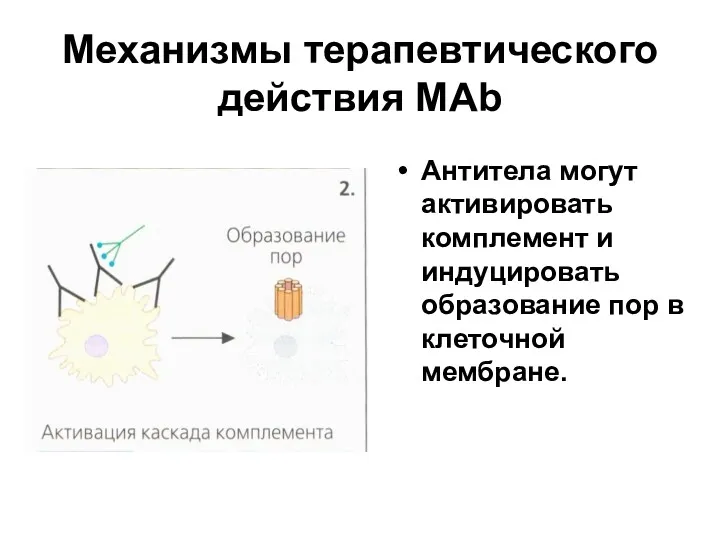

- 73. Механизмы терапевтического действия МАb Антитела могут активировать комплемент и индуцировать образование пор в клеточной мембране.

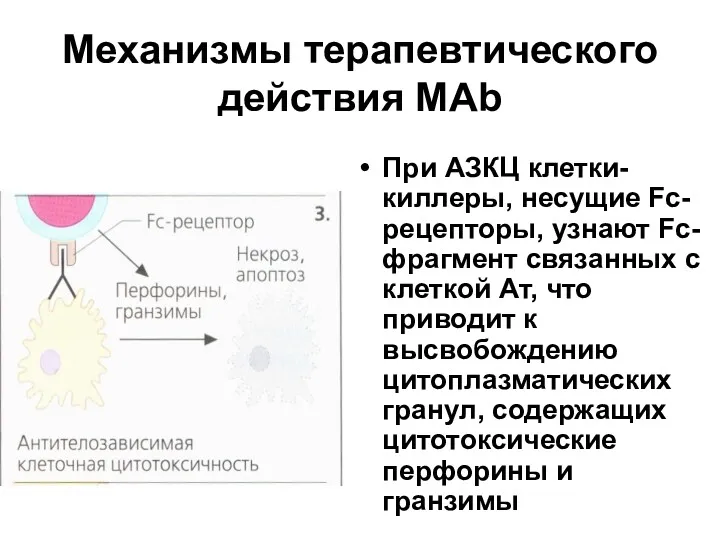

- 74. Механизмы терапевтического действия МАb При АЗКЦ клетки-киллеры, несущие Fс-рецепторы, узнают Fс-фрагмент связанных с клеткой Ат, что

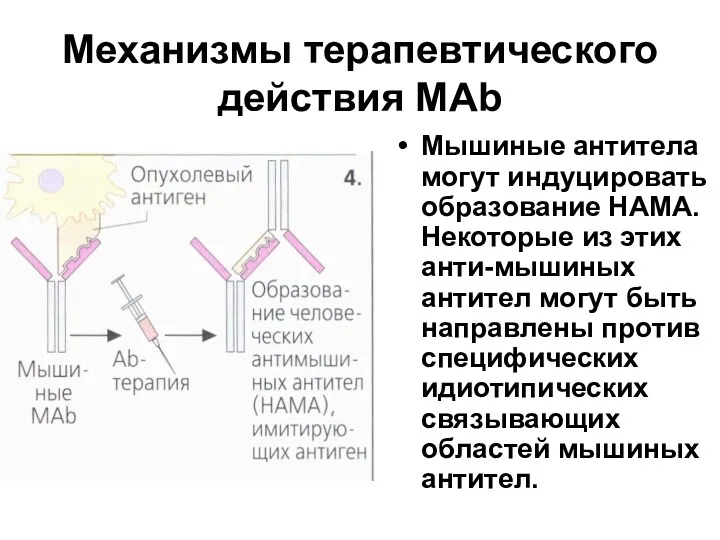

- 75. Механизмы терапевтического действия МАb Мышиные антитела могут индуцировать образование НАМА. Некоторые из этих анти-мышиных антител могут

- 76. Механизмы терапевтического действия МАb Антиидиотипические антитела имитируют опухолевые антигены и могут служить опухолевыми суррогатами в вакцинах.

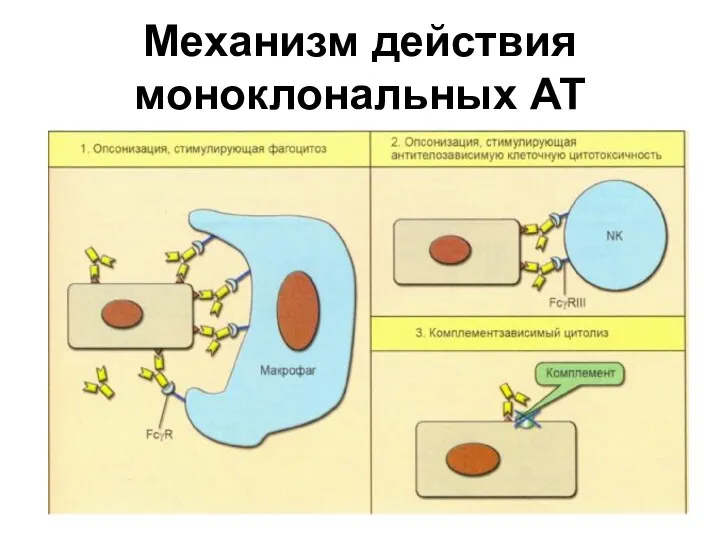

- 77. Механизм действия моноклональных АТ

- 78. Механизм действия моноклональных АТ Моноклональные антитела оказывают противоопухолевое действие по механизму антителозависимого клеточного цитолиза, опосредованного МФ

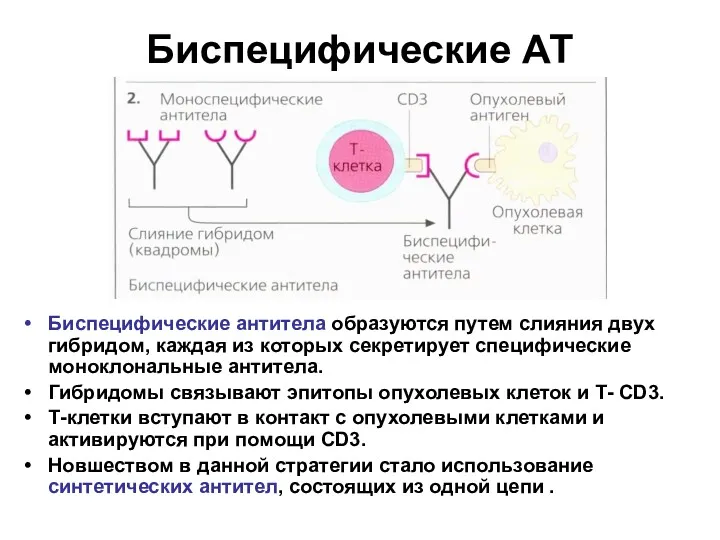

- 79. Биспецифические АТ Биспецифические антитела образуются путем слияния двух гибридом, каждая из которых секретирует специфические моноклональные антитела.

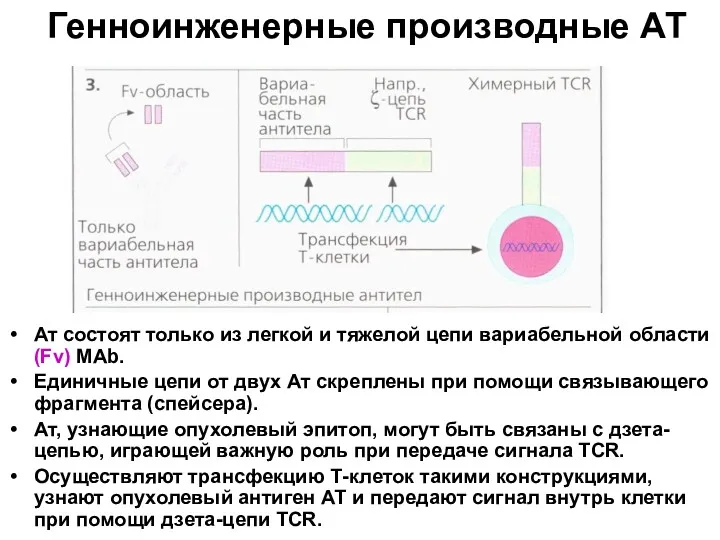

- 80. Генноинженерные производные АТ Ат состоят только из легкой и тяжелой цепи вариабельной области (Fv) МАb. Единичные

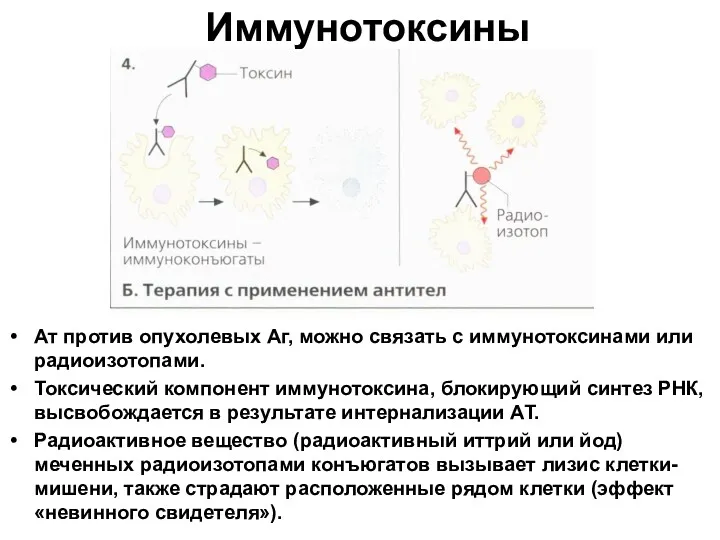

- 81. Иммунотоксины Ат против опухолевых Аг, можно связать с иммунотоксинами или радиоизотопами. Токсический компонент иммунотоксина, блокирующий синтез

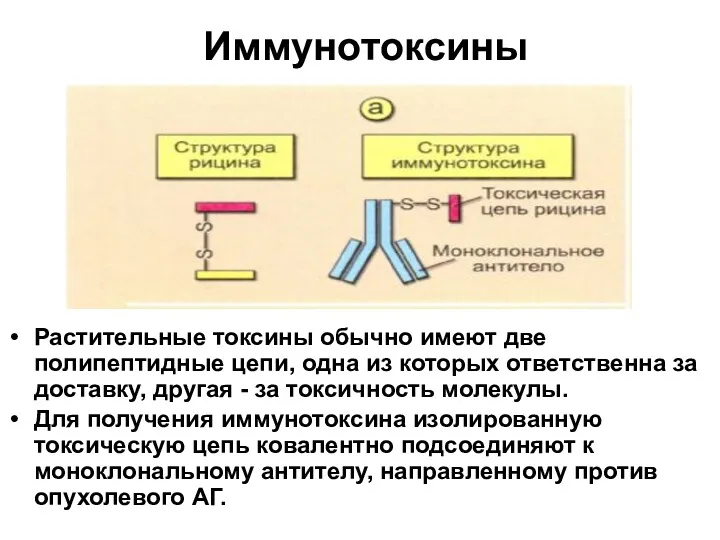

- 82. Иммунотоксины Растительные токсины обычно имеют две полипептидные цепи, одна из которых ответственна за доставку, другая -

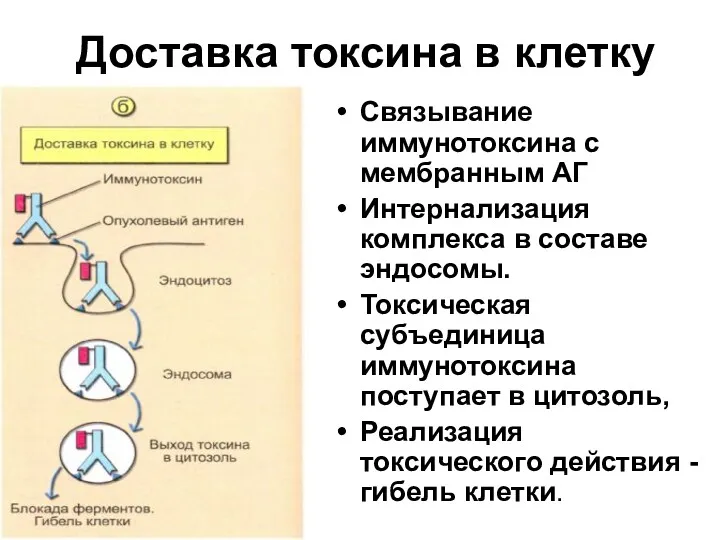

- 83. Доставка токсина в клетку Связывание иммунотоксина с мембранным АГ Интернализация комплекса в составе эндосомы. Токсическая субъединица

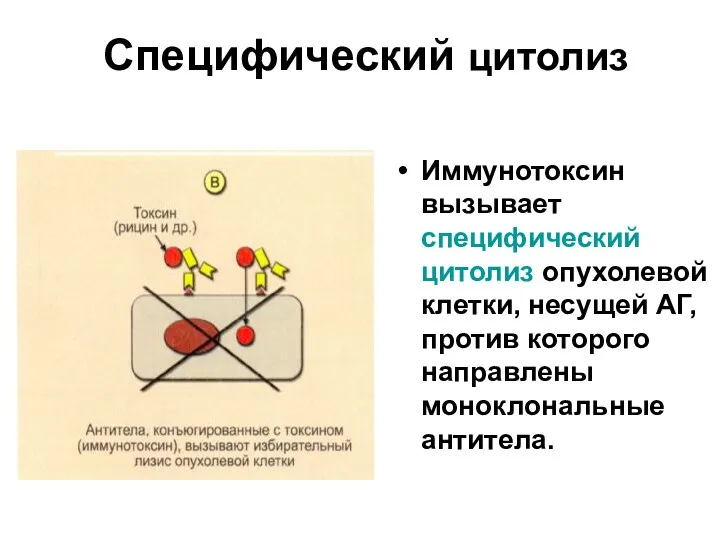

- 84. Специфический цитолиз Иммунотоксин вызывает специфический цитолиз опухолевой клетки, несущей АГ, против которого направлены моноклональные антитела.

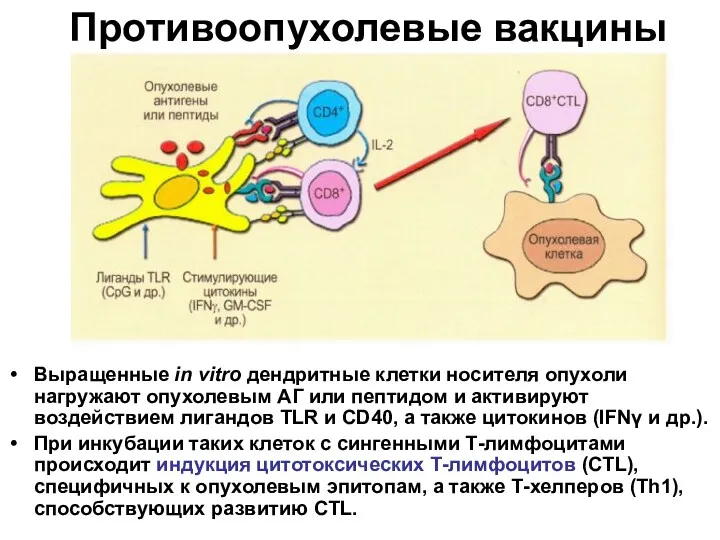

- 85. Противоопухолевые вакцины Выращенные in vitro дендритные клетки носителя опухоли нагружают опухолевым АГ или пептидом и активируют

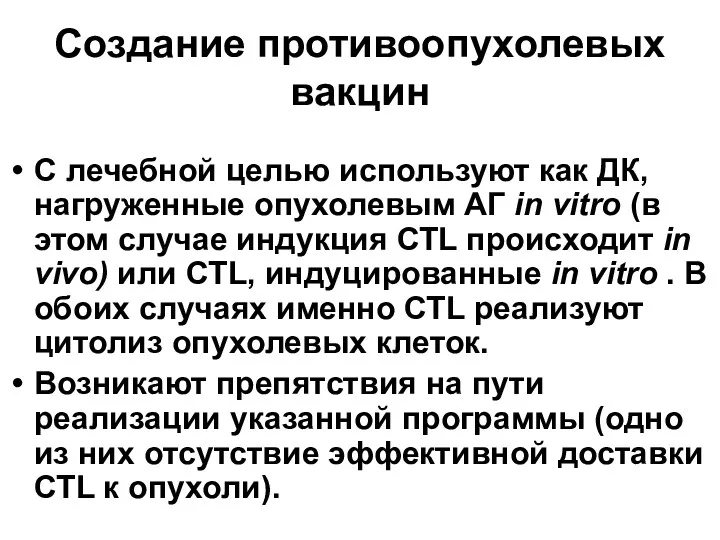

- 86. Создание противоопухолевых вакцин С лечебной целью используют как ДК, нагруженные опухолевым АГ in vitro (в этом

- 87. Генноинженерные опухоль-специфичные Т-клеточные рецепторы Были предприняты попытки выделять инфильтрующие опухоль лимфоциты ТIL из удаленных опухолей и

- 89. Скачать презентацию

Тіс жегі қуысын егеп-тазалау үшін жоғарғы энергетикалық лазерлерді қолдану, қолдану көрсеткіші, кемшіліктері мен артықшылықтары

Тіс жегі қуысын егеп-тазалау үшін жоғарғы энергетикалық лазерлерді қолдану, қолдану көрсеткіші, кемшіліктері мен артықшылықтары Факторы, определяющие развитие гибкости

Факторы, определяющие развитие гибкости Жедел бүйрек жетіспеүшілігінің клиникалық көрінісі

Жедел бүйрек жетіспеүшілігінің клиникалық көрінісі Иммунологическая память, иммунологическая толерантность

Иммунологическая память, иммунологическая толерантность Первая медицинская помощь

Первая медицинская помощь Диспансерное наблюдение за беременными

Диспансерное наблюдение за беременными Первая доврачебная и врачебная помощь. Правовая основа

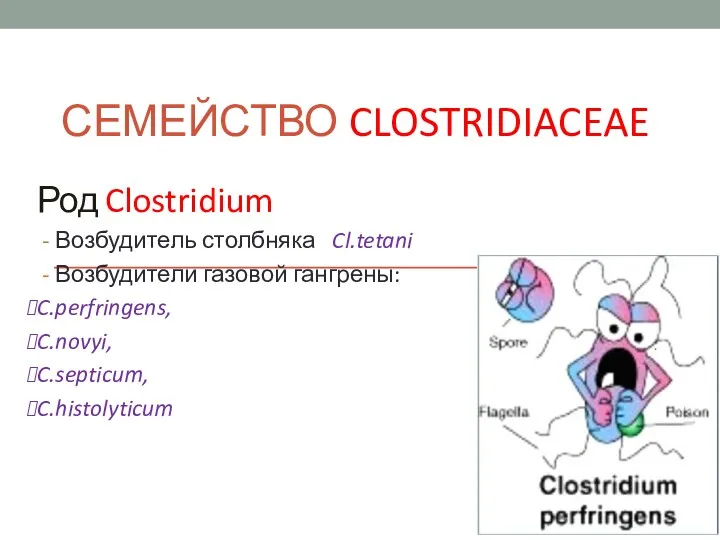

Первая доврачебная и врачебная помощь. Правовая основа Семейство Clostridiaceae

Семейство Clostridiaceae Экзема

Экзема Диета – здоровье или мода?

Диета – здоровье или мода? Гестационный диабет с позиции эндокринолога

Гестационный диабет с позиции эндокринолога Lektsia_1

Lektsia_1 Виды повязок. Косыночная повязка. Техника наложения косыночных повязок

Виды повязок. Косыночная повязка. Техника наложения косыночных повязок Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение патологической стираемости зубов

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение патологической стираемости зубов Психотропты заттар

Психотропты заттар Балалардағы қант диабеті

Балалардағы қант диабеті Қалқанша безі бүзылыстары

Қалқанша безі бүзылыстары Сравнительная характеристика различных видов коронок и мостовидных протезов

Сравнительная характеристика различных видов коронок и мостовидных протезов Фитотерапия для лечения и профилактики болезней собак и котов

Фитотерапия для лечения и профилактики болезней собак и котов Острое инфекционное заболевание - коклюш

Острое инфекционное заболевание - коклюш Современные методы диагностики и лечения пострадавших с тяжелой политравмой в травматологическом центре

Современные методы диагностики и лечения пострадавших с тяжелой политравмой в травматологическом центре Аменорея патологическая, первичная, физиологическая, вторичная

Аменорея патологическая, первичная, физиологическая, вторичная История заболевания. Тохтосова В.В

История заболевания. Тохтосова В.В Побочные действия лекарственных средств

Побочные действия лекарственных средств Доврачебная помощь при острых аллергических заболеваниях

Доврачебная помощь при острых аллергических заболеваниях Киборг. Искусственный прототип человека

Киборг. Искусственный прототип человека Прогнозирование течения эпилепсии на основе нелинейного анализа ЭЭГ

Прогнозирование течения эпилепсии на основе нелинейного анализа ЭЭГ Клинический разбор: идиопатический легочный фиброз

Клинический разбор: идиопатический легочный фиброз