Содержание

- 2. Рассеянный склероз (РС) – это хроническое, демиелинизирующее заболевание, в основе которого лежит комплекс аутоиммунно-воспалительных и нейродегенеративных

- 3. Эпидемиология Рассеянный склероз является самым распространенным, после черепномозговой травмы, органическим заболеванием ЦНС среди лиц молодого возраста.

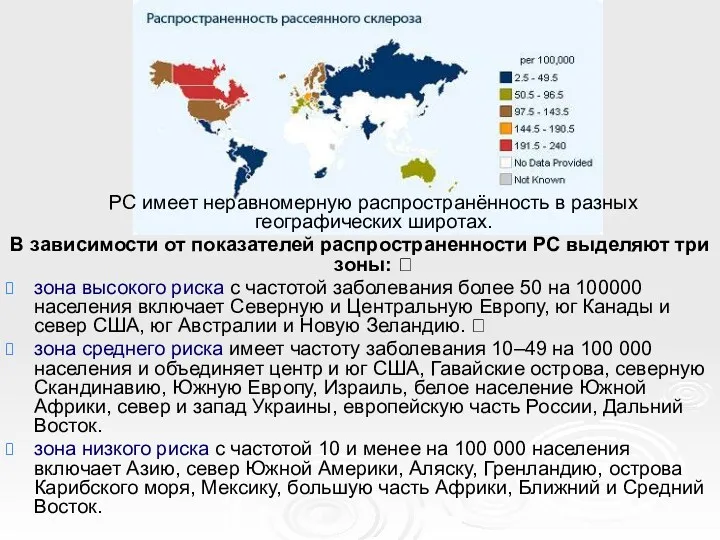

- 4. РС имеет неравномерную распространённость в разных географических широтах. В зависимости от показателей распространенности РС выделяют три

- 5. Распространенность РС в России В большинстве популяций с преобладанием русских и других представителей славянских народов риск

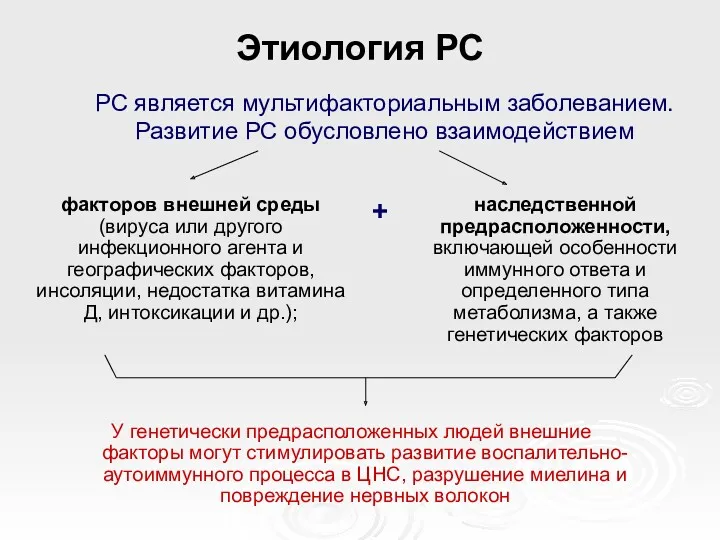

- 6. Этиология РС факторов внешней среды (вируса или другого инфекционного агента и географических факторов, инсоляции, недостатка витамина

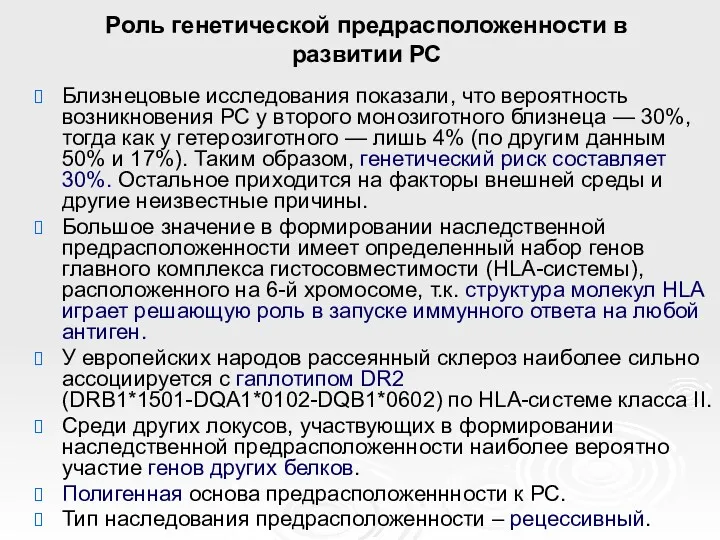

- 7. Роль генетической предрасположенности в развитии РС Близнецовые исследования показали, что вероятность возникновения РС у второго монозиготного

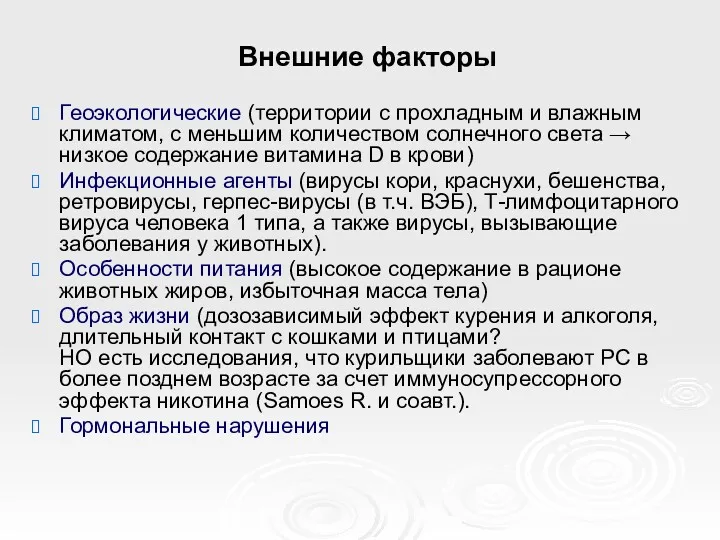

- 8. Внешние факторы Геоэкологические (территории с прохладным и влажным климатом, с меньшим количеством солнечного света → низкое

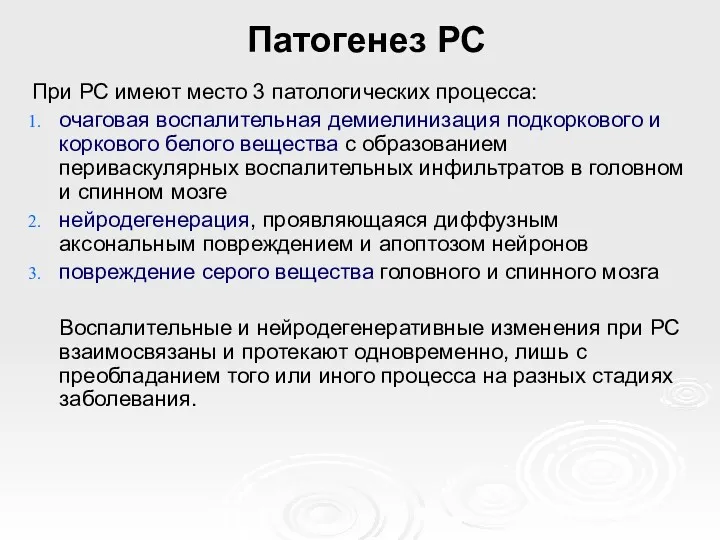

- 9. Патогенез РС При РС имеют место 3 патологических процесса: очаговая воспалительная демиелинизация подкоркового и коркового белого

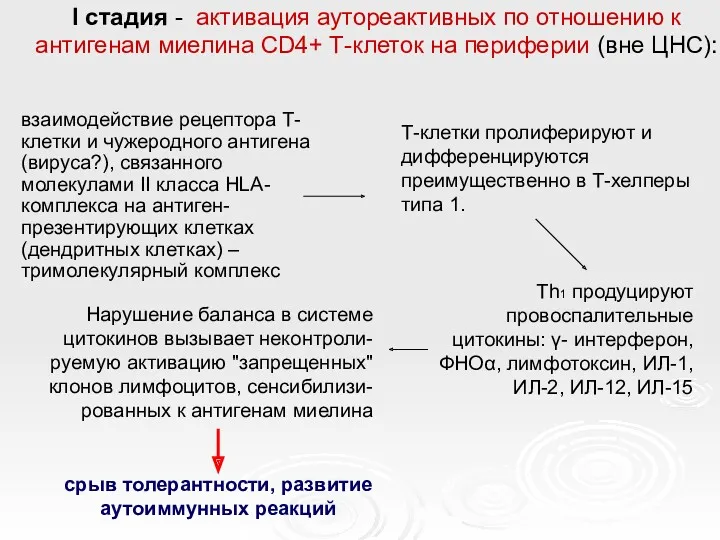

- 10. I стадия - активация аутореактивных по отношению к антигенам миелина CD4+ Т-клеток на периферии (вне ЦНС):

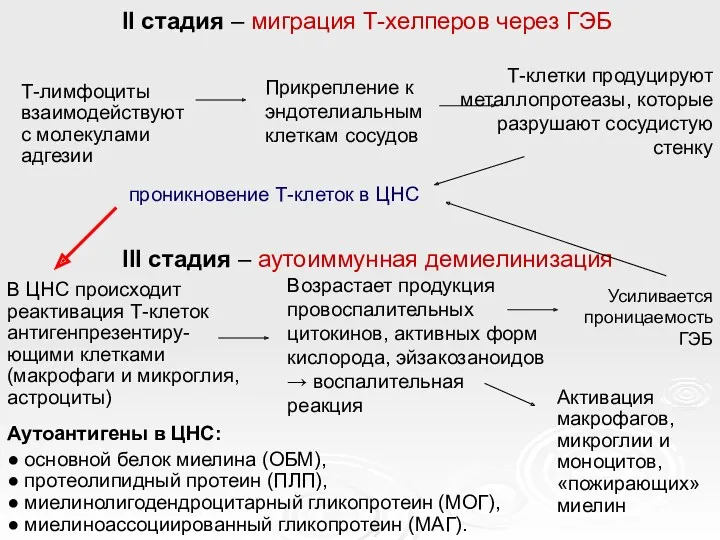

- 11. II стадия – миграция Т-хелперов через ГЭБ Т-лимфоциты взаимодействуют с молекулами адгезии Прикрепление к эндотелиальным клеткам

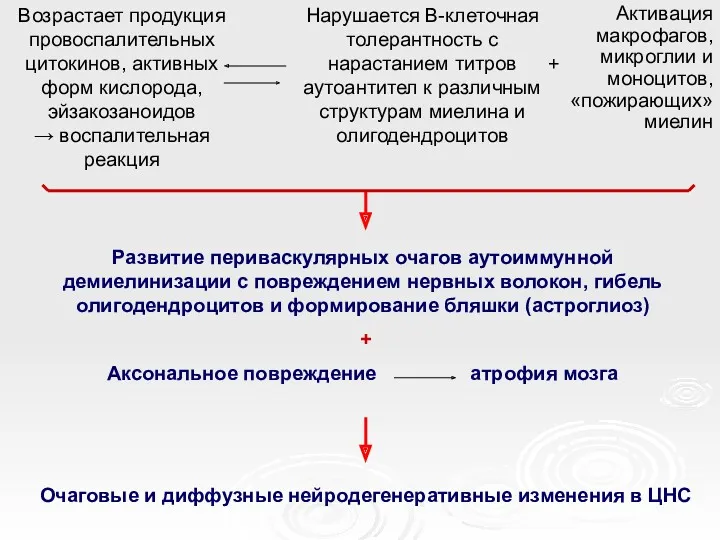

- 12. Возрастает продукция провоспалительных цитокинов, активных форм кислорода, эйзакозаноидов → воспалительная реакция Нарушается В-клеточная толерантность с нарастанием

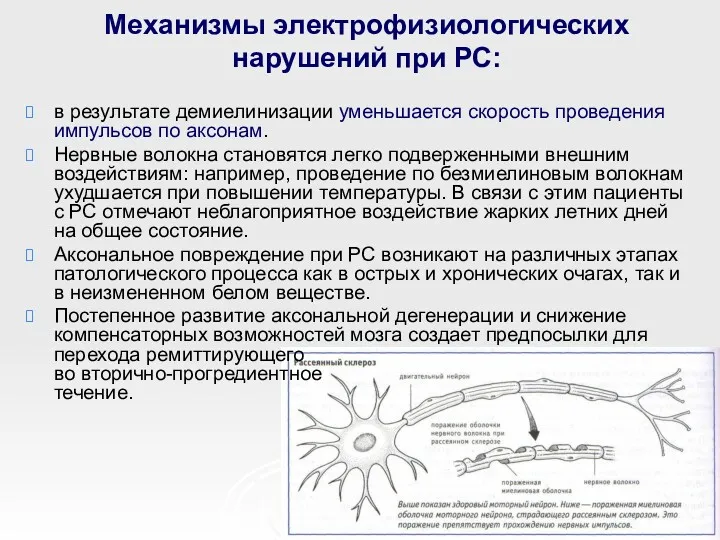

- 13. Механизмы электрофизиологических нарушений при РС: в результате демиелинизации уменьшается скорость проведения импульсов по аксонам. Нервные волокна

- 14. Механизмы развития клинических ремиссий Разрешение воспаления и отека Истощение продукции цитокинов, что уменьшает привлечение моноцитов и

- 15. Клиника рассеянного склероза Клиническая картина РС отличается чрезвычайным полиморфизмом. Нет ни одного признака, характерного для этого

- 16. В большей степени «патогномоничные» симптомы РС: ● межъядерная офтальмоплегия, ● лицевые миокимии, ● болезненные тонические мышечные

- 17. Зрительные нарушения: ретробульбарный неврит – подострое (в течение 7-10 дней), обычно одностороннее снижение или потеря зрения,

- 18. Поражение мозжечка и его путей: статическая и динамическая мозжечковая атаксия - неустойчивость при ходьбе, дисметрия и

- 19. Клинические особенности РС Отличительная особенность – синдром «клинической диссоциации», отражающий несоответствие между симптомами поражения одной или

- 20. Классификация Типы течения РС: Ремиттирующее Прогрессирующее: первично-прогрессирующее вторично-прогрессирующее * Особые формы: злокачественный (болезнь Марбурга) агрессивный/быстро-прогрессирующий высокоактивный

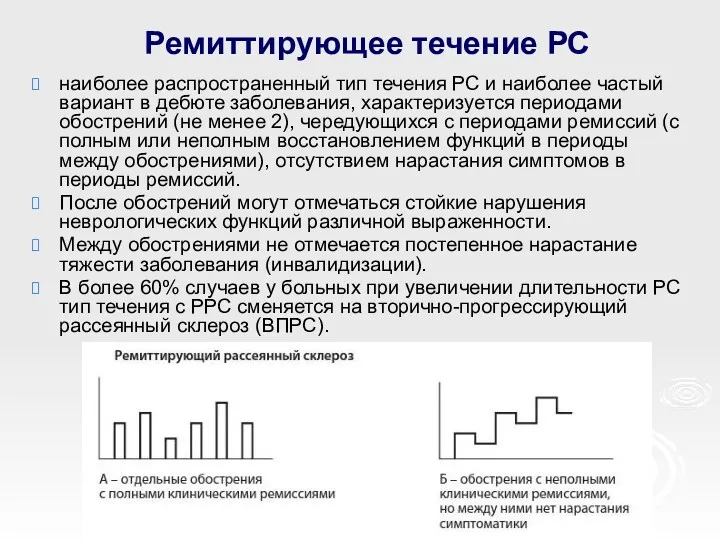

- 21. Ремиттирующее течение РС наиболее распространенный тип течения РС и наиболее частый вариант в дебюте заболевания, характеризуется

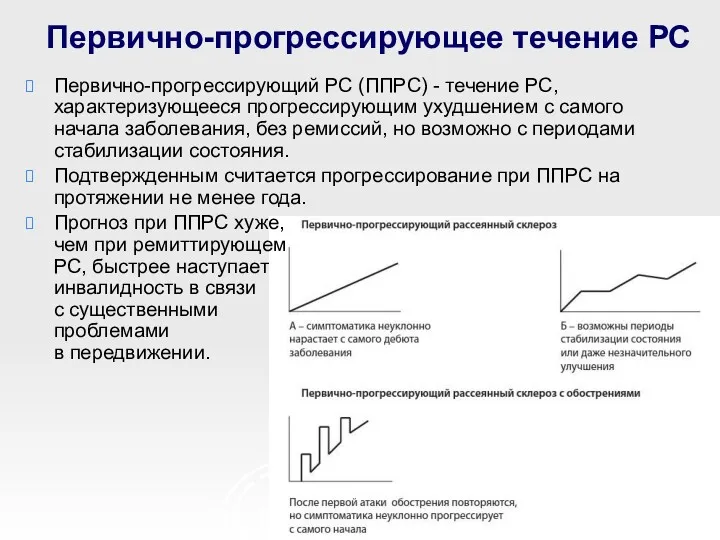

- 22. Первично-прогрессирующее течение РС Первично-прогрессирующий РС (ППРС) - течение РС, характеризующееся прогрессирующим ухудшением с самого начала заболевания,

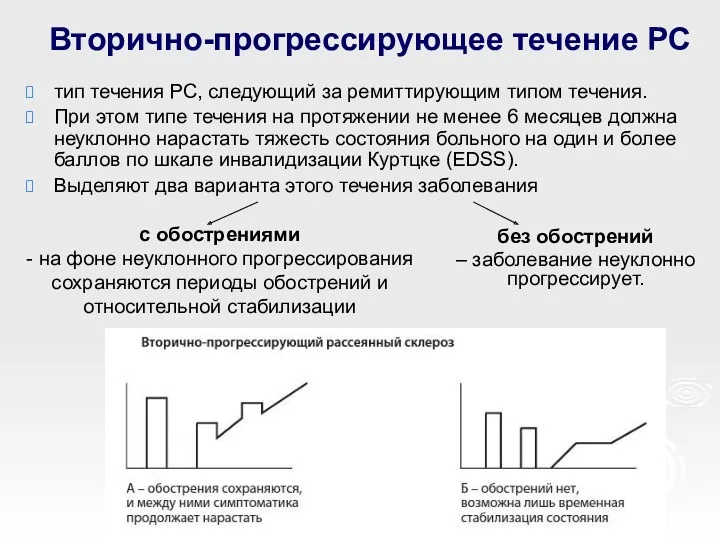

- 23. Вторично-прогрессирующее течение РС тип течения РС, следующий за ремиттирующим типом течения. При этом типе течения на

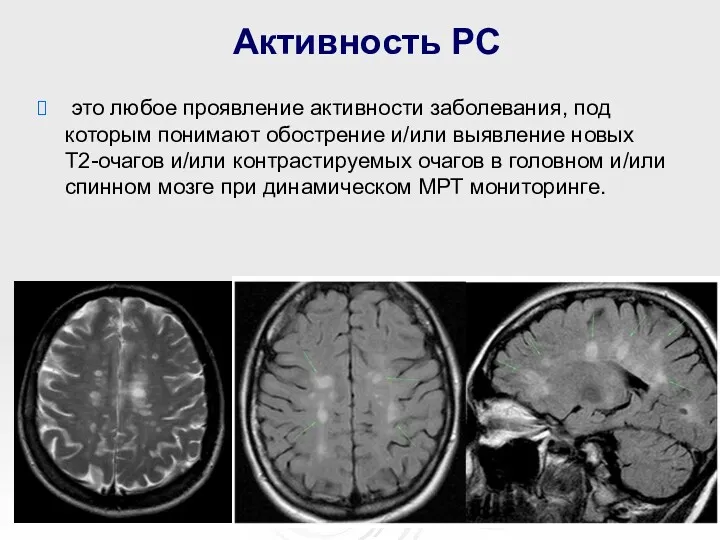

- 24. Активность РС это любое проявление активности заболевания, под которым понимают обострение и/или выявление новых Т2-очагов и/или

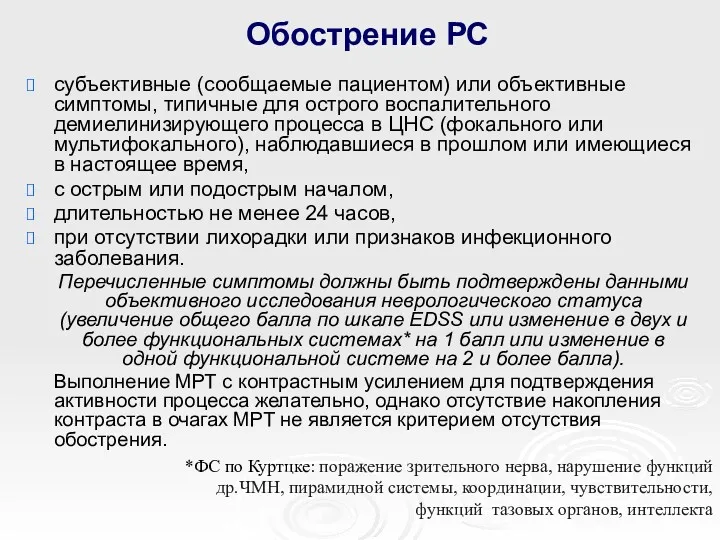

- 25. Обострение РС субъективные (сообщаемые пациентом) или объективные симптомы, типичные для острого воспалительного демиелинизирующего процесса в ЦНС

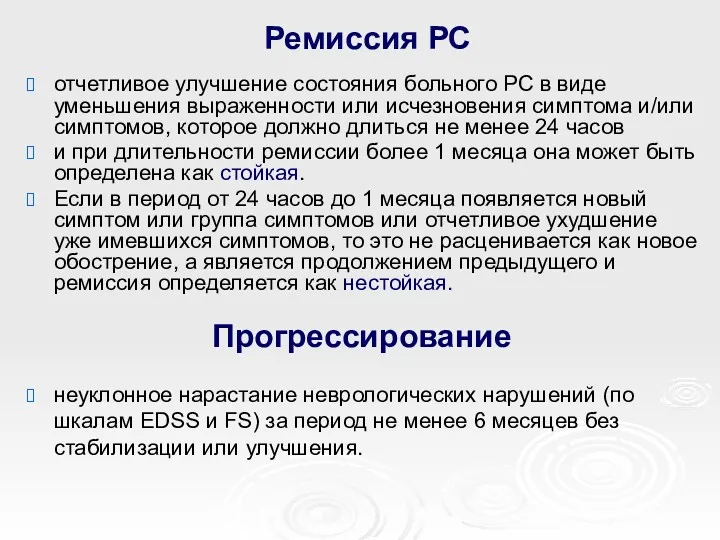

- 26. Ремиссия РС отчетливое улучшение состояния больного PC в виде уменьшения выраженности или исчезновения симптома и/или симптомов,

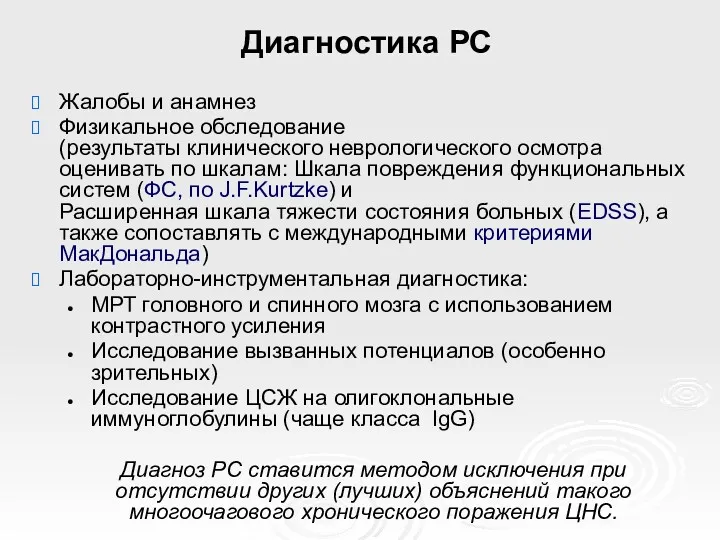

- 27. Диагностика РС Жалобы и анамнез Физикальное обследование (результаты клинического неврологического осмотра оценивать по шкалам: Шкала повреждения

- 28. При сомнении в диагнозе при первичной диагностике: ОАК Биохимические исследования крови (в т.ч. маркеры воспаления, кальций,

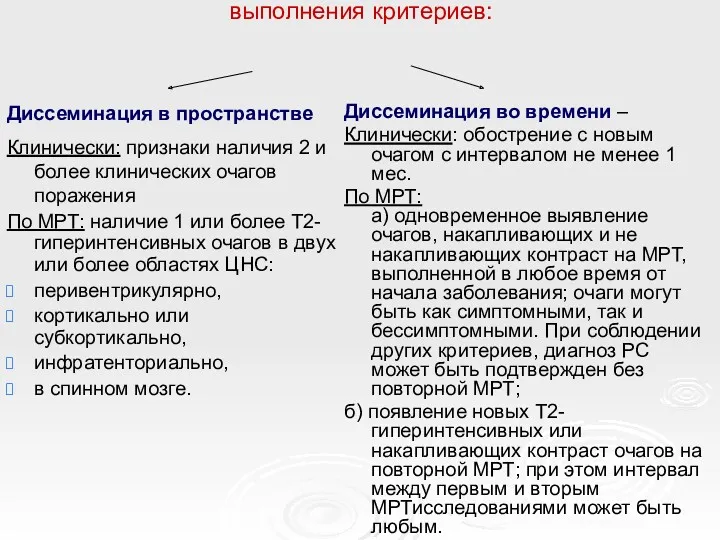

- 29. Для постановки диагноза обязательным является выполнения критериев: Диссеминация в пространстве Клинически: признаки наличия 2 и более

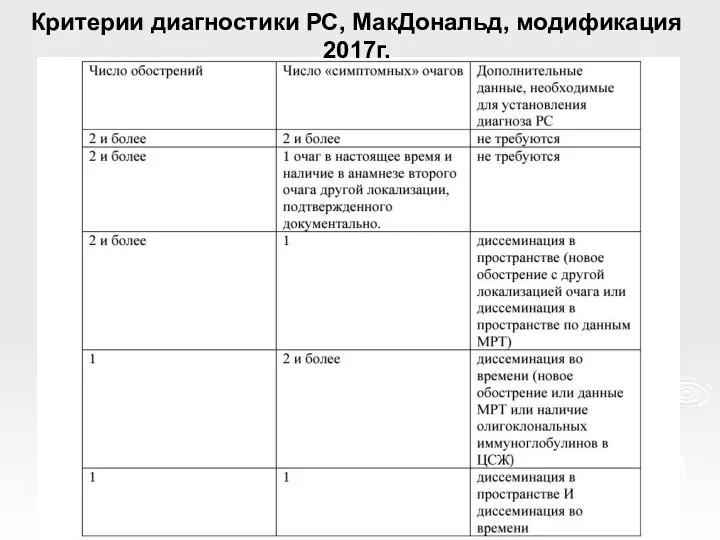

- 30. Критерии диагностики РС, МакДональд, модификация 2017г.

- 31. Список использованной литературы Клинические рекомендации: Рассеянный склероз, под ред. Е.И.Гусева, А.Б.Гехт - 2018 г. Рассеянный склероз:

- 33. Скачать презентацию

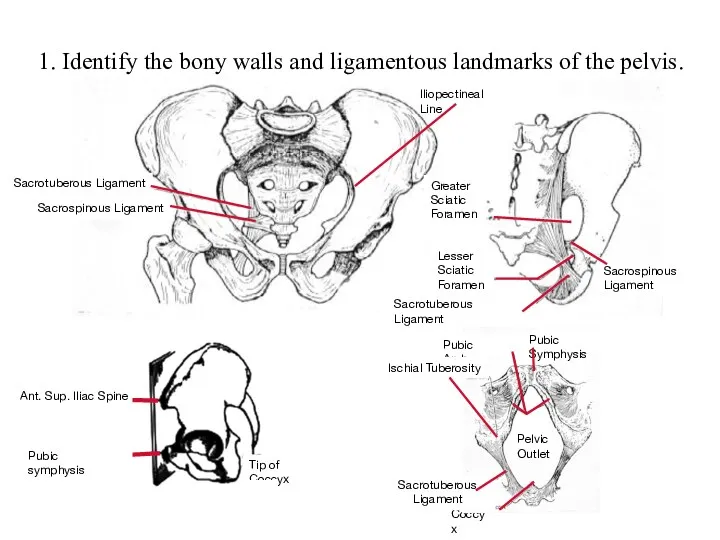

Identify the bony walls and ligamentous landmarks of the pelvis

Identify the bony walls and ligamentous landmarks of the pelvis Диагностика зубочелюстных аномалий. Методы обследования ортодонтических пациентов

Диагностика зубочелюстных аномалий. Методы обследования ортодонтических пациентов Кислородотерапия. Виды. Показания. Противопоказания. Цели и способы доставки

Кислородотерапия. Виды. Показания. Противопоказания. Цели и способы доставки Особенности лечения различных клинических вариантов аллергического ринита у детей раннего возраста

Особенности лечения различных клинических вариантов аллергического ринита у детей раннего возраста Оценки клинических руководств,с позиций доказательной медицины. Уровни доказательной медицины

Оценки клинических руководств,с позиций доказательной медицины. Уровни доказательной медицины Дәрілік өсімдіктер

Дәрілік өсімдіктер Миогимнастика как метод профилактики и лечения деформаций зубочелюстной системы ребенка

Миогимнастика как метод профилактики и лечения деформаций зубочелюстной системы ребенка Современные репродуктивные технологии в лечении женского бесплодия

Современные репродуктивные технологии в лечении женского бесплодия Перитониты у детей

Перитониты у детей Жүрек, қан-тамыр патологиясы

Жүрек, қан-тамыр патологиясы Комплексный уход за лицом и телом с учетом индивидуальных особенностей кожи

Комплексный уход за лицом и телом с учетом индивидуальных особенностей кожи Туберкулез органов мочевой системы

Туберкулез органов мочевой системы Сульфаниламидті препараттар

Сульфаниламидті препараттар Сестринское сопровождение детей первого года жизни

Сестринское сопровождение детей первого года жизни Clinical anatomy of the upper limb

Clinical anatomy of the upper limb Возрастные особенности системы органов кровообращения

Возрастные особенности системы органов кровообращения Клинический случай

Клинический случай Профілактика анемії у дітей

Профілактика анемії у дітей Эхокардиография түрлері

Эхокардиография түрлері Физиология ЦНС

Физиология ЦНС Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным состоянием

Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным состоянием Грибкові ураження СОПР у дітей: етіологія, патогенез, діагностика, лікування

Грибкові ураження СОПР у дітей: етіологія, патогенез, діагностика, лікування Постуральный контроль

Постуральный контроль Өз ойын. Хирургия

Өз ойын. Хирургия Витаминдер. Майда еритін витаминдер

Витаминдер. Майда еритін витаминдер Острый панкреатит и его лечение

Острый панкреатит и его лечение Фенилкетонурия. Этиология и патогенез

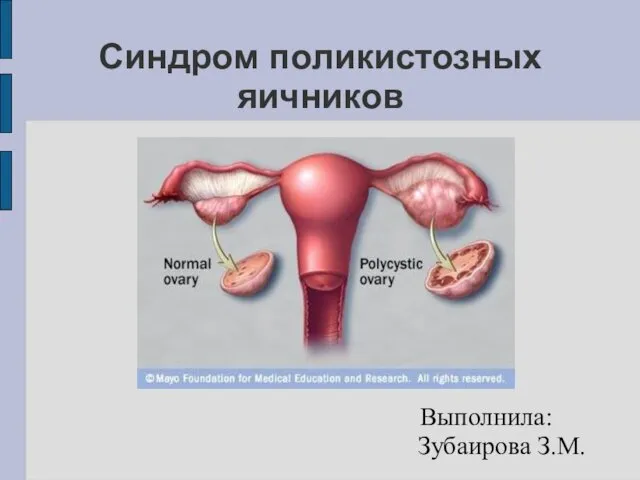

Фенилкетонурия. Этиология и патогенез Синдром поликистозных яичников. Клиническая картина

Синдром поликистозных яичников. Клиническая картина