Содержание

- 2. О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ?

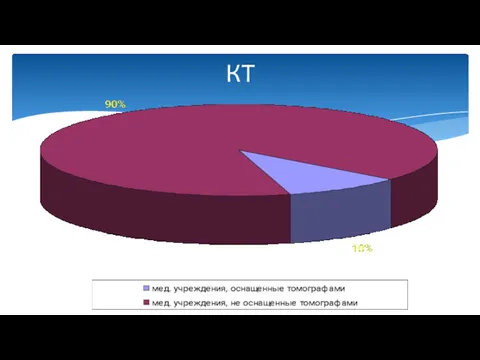

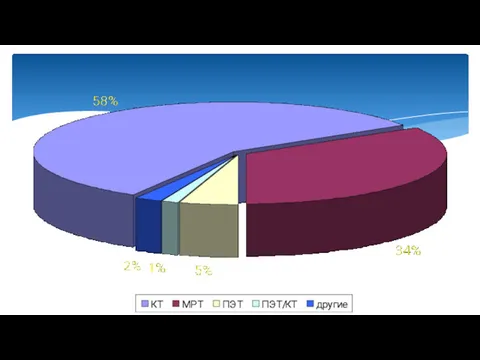

- 3. КТ

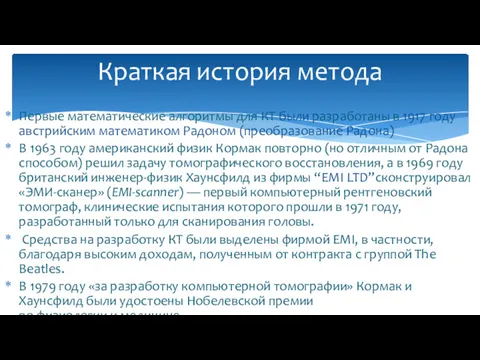

- 5. Первые математические алгоритмы для КТ были разработаны в 1917 году австрийским математиком Радоном (преобразование Радона) В

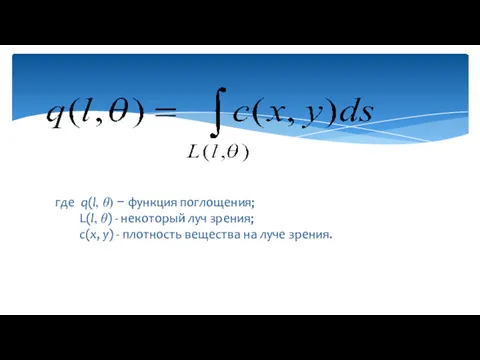

- 6. где q(l, θ) − функция поглощения; L(l, θ) - некоторый луч зрения; с(х, у) - плотность

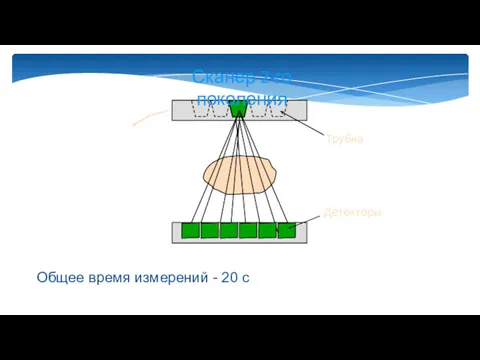

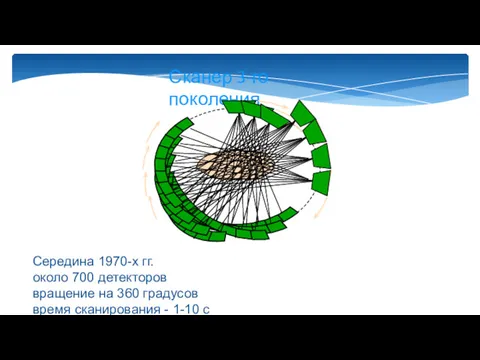

- 7. Аппарат 1-го поколения появился в 1973 году. Была одна трубка, направленная на один детектор. Сканирование производилось

- 8. Сканер 1-го поколения 1973 г. Общее время измерений (поворот на 1800)- 4,5 мин

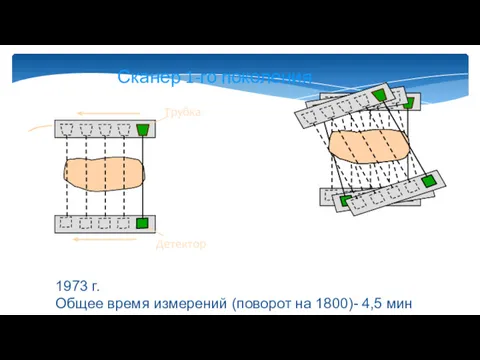

- 9. Трубка Детекторы Сканер 2-го поколения Общее время измерений - 20 с

- 10. Сканер 3-го поколения Середина 1970-х гг. около 700 детекторов вращение на 360 градусов время сканирования -

- 11. Сканер 4-го поколения 1088 люминисцентных датчиков время сканирования - 1мс на каждую проекцию

- 12. Томографический эффект можно получить при следующих комбинациях: неподвижный объект и движущиеся источник (рентгеновская трубка) и приемник

- 13. В системе сбора данных ток от каждого детектора (500-2400 шт.) преобразуется в цифровой сигнал и после

- 14. Для получения более четкого изображения патологически измененных зон в головном мозге используют эффект усиления контрастности, который

- 15. Схема электронно-лучевого томографа: 1 – электронная пушка; 2 – поток электронов; 3 – фокусирующая катушка; 4

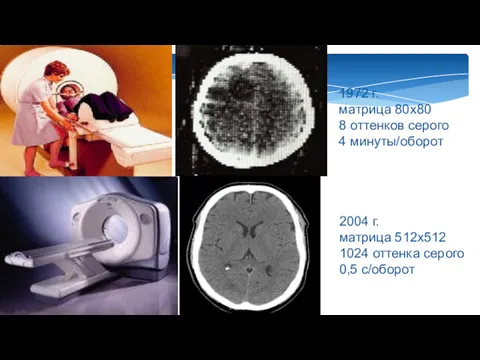

- 16. 1972 г. матрица 80х80 8 оттенков серого 4 минуты/оборот 2004 г. матрица 512х512 1024 оттенка серого

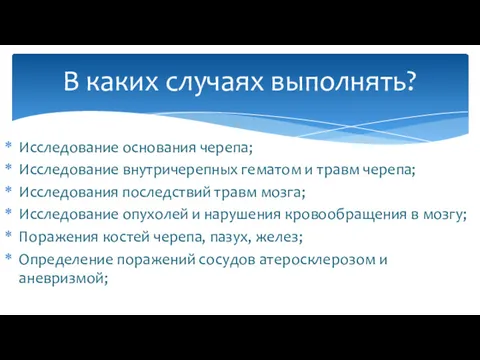

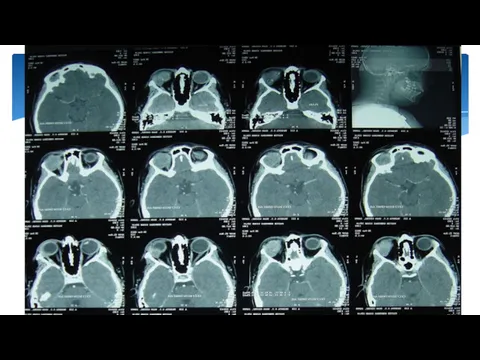

- 18. Исследование основания черепа; Исследование внутричерепных гематом и травм черепа; Исследования последствий травм мозга; Исследование опухолей и

- 20. МСКТ

- 22. Отличие МСКТ от обычной компьютерной томографии состоит в применяемом оборудовании, в его возможностях. В МСКТ особенность

- 23. МРТ

- 24. Годом основания магнитно-резонансной томографии принято считать 1973 г., когда профессор химии Пол Лотербур опубликовал в журнале

- 26. Достоинства МРТ Неинвазивность Отсутствие ионизирующего излучения Трехмерный характер получения изображений Высокий мягкотканый контраст Естественный контраст от

- 27. Компоненты МР томографа Магнит – создает статическое однородное магнитное поле Градиентные катушки – слабое переменное магнитное

- 28. Принцип МРТ Помещение пациента в статическое магнитное поле - протоны ориентируются вдоль магнитного поля Добавление переменного

- 29. Медицинское оборудование и устройства Ферромагнитные аневризматические клипсы (Drake, Heifetz, Kapp, Mayfield, Sundt-Kees) Многие водители ритма (Cosmos

- 30. Радиочастотные катушки Коленная катушка Головная катушка Нейроваскулярная катушка Существуют РЧ-катушки для исследования головного мозга, позвоночника, сосудов

- 31. Режимы: Т1, Т2, STIR,FLAIR

- 32. Время спин-решеточной релаксации (Т1), время спин-спиновой релаксации (Т2) являются свойствами спинов тканей. Значения этих величин меняются

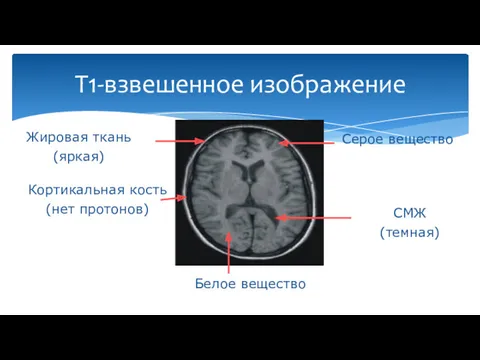

- 33. Т1-взвешенное изображение Жировая ткань (яркая) СМЖ (темная) Кортикальная кость (нет протонов) Серое вещество Белое вещество

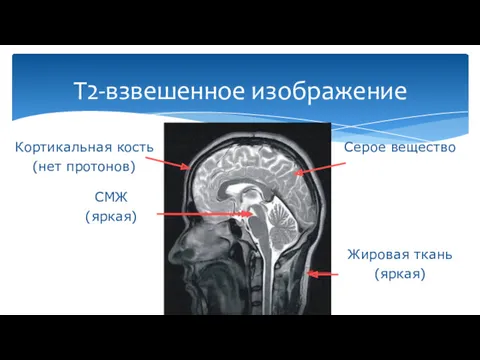

- 34. Т2-взвешенное изображение СМЖ (яркая) Жировая ткань (яркая) Кортикальная кость (нет протонов) Серое вещество

- 35. Сокращение «short tau inversion recovery». Объединяет режимы Т1 и Т2. Приводит к подавлению сигнала от жира

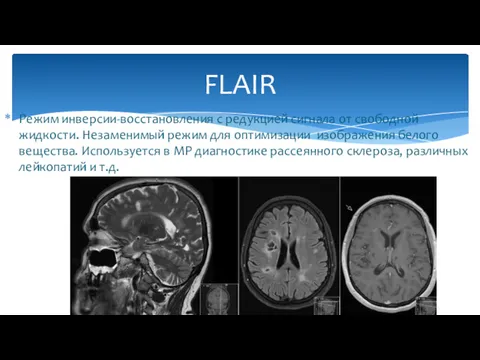

- 36. Режим инверсии-восстановления с редукцией сигнала от свободной жидкости. Незаменимый режим для оптимизации изображения белого вещества. Используется

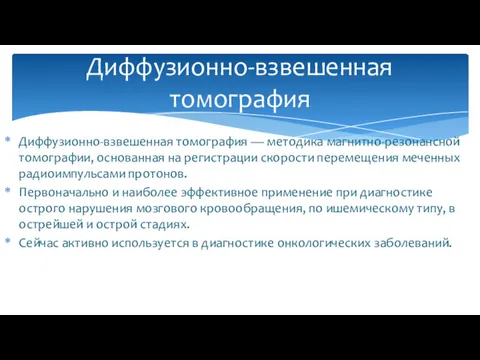

- 37. Диффузионно-взвешенная томография — методика магнитно-резонансной томографии, основанная на регистрации скорости перемещения меченных радиоимпульсами протонов. Первоначально и

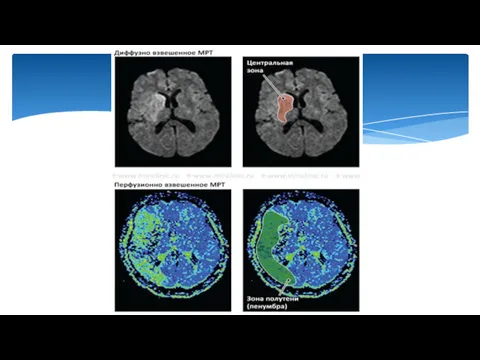

- 39. Диффузионно-взвешенное МРТ (DWI) показывает гиперинтенсивность, которая соответствует необратимой ишемии в глубине басссейна правой средней мозговой артерии.

- 40. Диффузия в биологических тканях ограничена множеством препятствий, такими как стенки клеток и нейронные тракты, а характеристики

- 42. ПЭТ

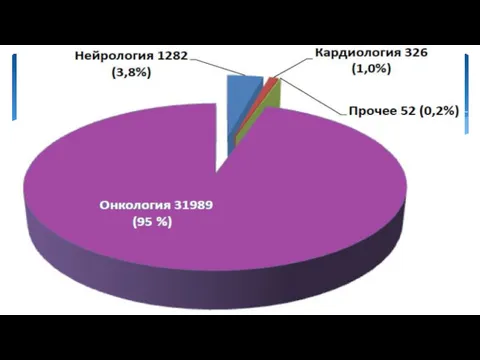

- 44. Радионуклидный метод исследования внутренних органов . Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов

- 45. Получение функциональных изображений ПЭТ позволяет получать функциональные изображения, отражающие процессы жизнедеятельности органов и тканей организма человека

- 47. Аналоги природной глюкозы: 18 F-фтордезоксиглюкоза ( 18 F-ФДГ), [1- 11 C]-D-глюкоза- используются для оценки скорости метаболизма

- 48. ОФЭКТ

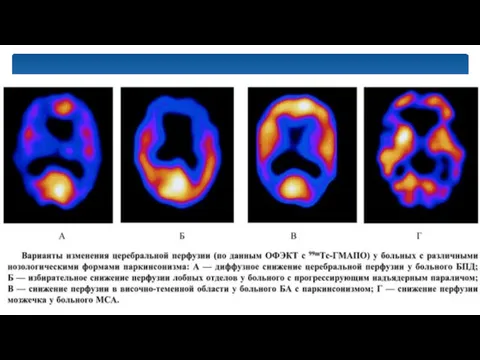

- 49. Разновидность эмиссионной томографии; диагностический метод создания томографических изображений распределения радионуклидов. В ОФЭКТ применяются радиофармпрепараты, меченные радиоизотопами,

- 50. По результатам ОФЭКТ можно судить: - об особенностях кровоснабжения; - о насыщении кислородом различных тканей; -

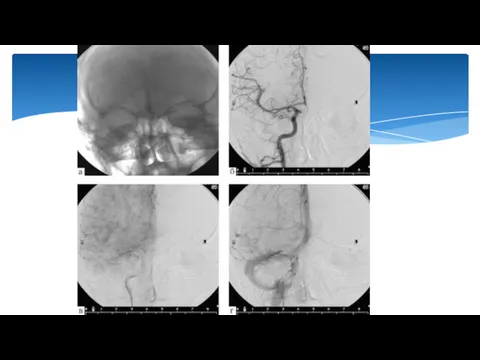

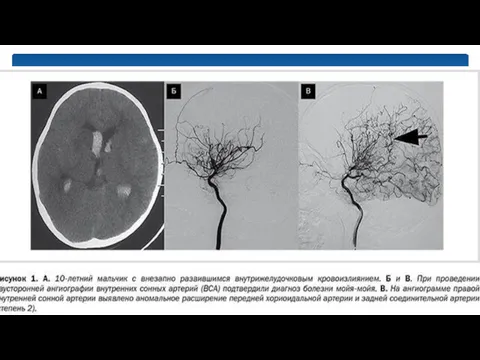

- 52. ЦСА

- 53. Rонтрастное исследование сосудов с последующей компьютерной обработкой. Оно позволяет получить снимки высокого качества с выделением отдельных

- 57. Скачать презентацию

УЗИ сердца и сосудов

УЗИ сердца и сосудов Остеоартроз

Остеоартроз Теория массажа

Теория массажа Оценка новорожденного ребенка сразу после рождения и принципы ухода за новорожденным

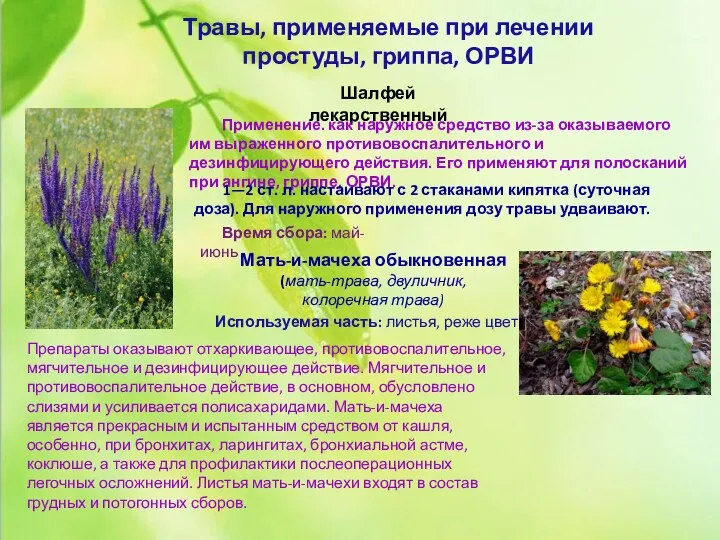

Оценка новорожденного ребенка сразу после рождения и принципы ухода за новорожденным Травы, применяемые при лечении простуды, гриппа, ОРВИ

Травы, применяемые при лечении простуды, гриппа, ОРВИ Ақшқ аурулары бар балаларды диагностикалау әдістері

Ақшқ аурулары бар балаларды диагностикалау әдістері Задержка роста, внутриутробного развития плода

Задержка роста, внутриутробного развития плода ВИЧ инфекция

ВИЧ инфекция Вазомоторный ринит. Нейровегетативная форма

Вазомоторный ринит. Нейровегетативная форма Непрерывное медицинское образование

Непрерывное медицинское образование Острые бактериальные кишечные инфекции

Острые бактериальные кишечные инфекции Врожденный иммунитет

Врожденный иммунитет Диетотерапия при кишечных заболеваниях у детей

Диетотерапия при кишечных заболеваниях у детей № 2 Симптомдық артериальды гипертензия. № 3 вариант: Иценко-Кушинг синдромы кезіндегі

№ 2 Симптомдық артериальды гипертензия. № 3 вариант: Иценко-Кушинг синдромы кезіндегі Глоссалгия. Этиологиясы. Клинкалық көрінісі

Глоссалгия. Этиологиясы. Клинкалық көрінісі Рак толстой и прямой кишки

Рак толстой и прямой кишки Морфологические элементы сыпи

Морфологические элементы сыпи Ингаляционная анестезия и мониторинг низкого потока

Ингаляционная анестезия и мониторинг низкого потока Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Республики Казахстан. Задачи, структура управления и функции

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Республики Казахстан. Задачи, структура управления и функции Травматический шок

Травматический шок Проблеми деонтології та лікарської етики в різних царинах професійної діяльності лікаря

Проблеми деонтології та лікарської етики в різних царинах професійної діяльності лікаря Неотложные состояния при сахарном диабете

Неотложные состояния при сахарном диабете Клинический протокол диагностики и лечения. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца

Клинический протокол диагностики и лечения. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца Эпилепсия

Эпилепсия Рентгенологические методы исследования

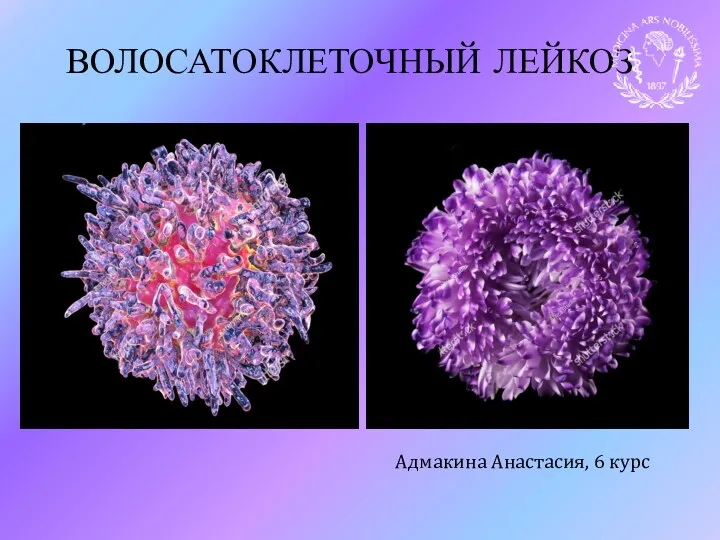

Рентгенологические методы исследования Волосатоклеточный лейкоз

Волосатоклеточный лейкоз Классификация ПАВ. Наркоманический синдром

Классификация ПАВ. Наркоманический синдром Межлекарственные взаимодействия. Персонализированный выбор лекарственных средств

Межлекарственные взаимодействия. Персонализированный выбор лекарственных средств