Содержание

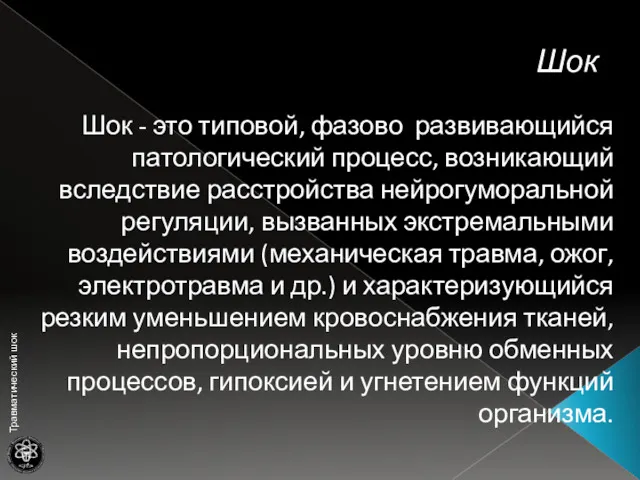

- 2. Шок Шок - это типовой, фазово развивающийся патологический процесс, возникающий вследствие расстройства нейрогуморальной регуляции, вызванных экстремальными

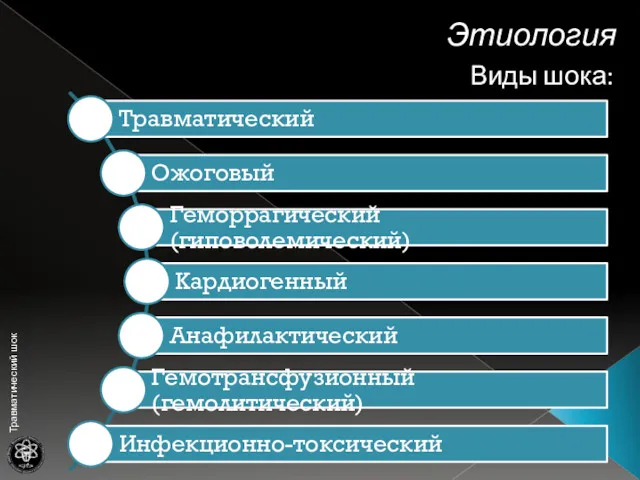

- 3. Этиология Виды шока:

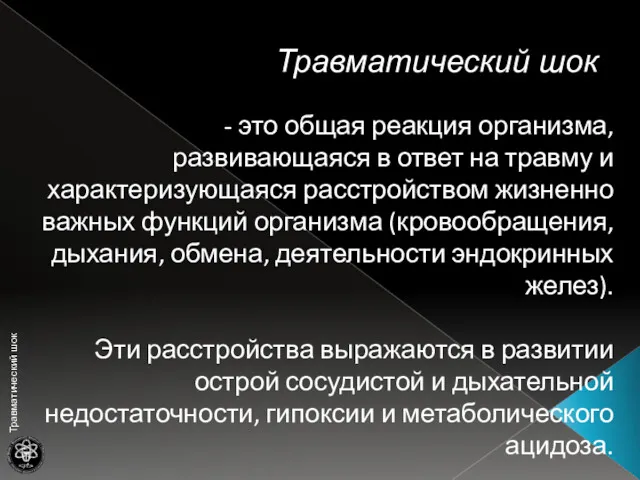

- 4. Травматический шок - это общая реакция организма, развивающаяся в ответ на травму и характеризующаяся расстройством жизненно

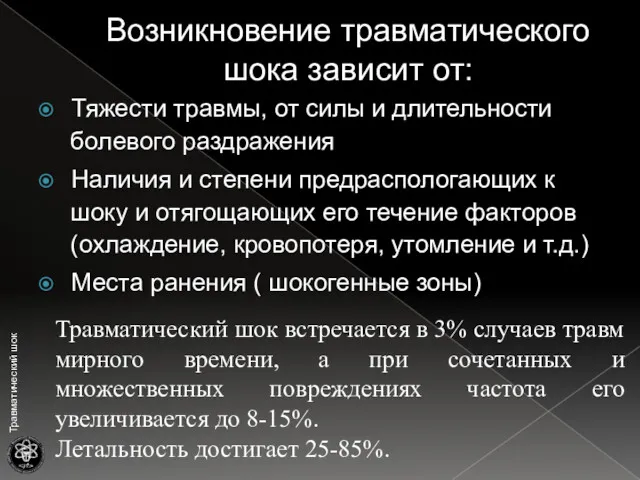

- 5. Возникновение травматического шока зависит от: Тяжести травмы, от силы и длительности болевого раздражения Наличия и степени

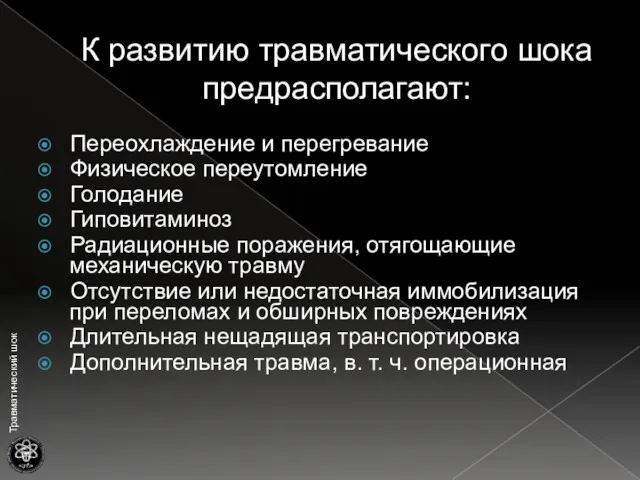

- 6. К развитию травматического шока предрасполагают: Переохлаждение и перегревание Физическое переутомление Голодание Гиповитаминоз Радиационные поражения, отягощающие механическую

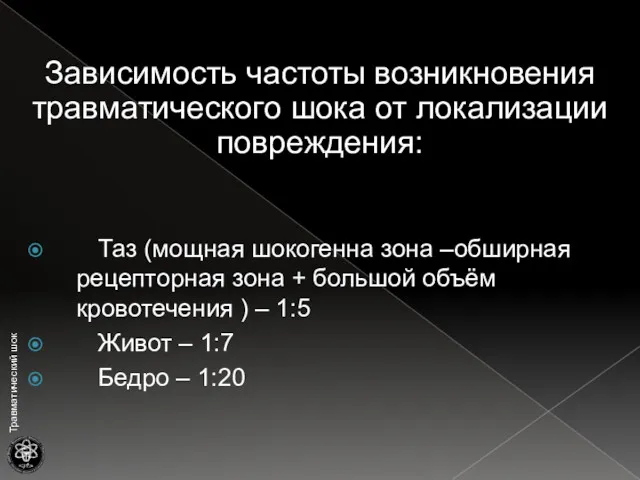

- 7. Таз (мощная шокогенна зона –обширная рецепторная зона + большой объём кровотечения ) – 1:5 Живот –

- 8. Организм – саморегулирующаяся система: в ответ на любую внешнюю агрессия возникают ответные нейроэндокринная и метаболическая реакции.

- 9. Патогенез Теории развития шока Токсическая теория Сосудодвигательная теория Теория акапнии Теория крово- и плазмопотери Теория симпато-адреналового

- 10. Патогенез Теории развития шока M. Quénu Токсическая теория, согласно которой тяжелые нарушения в организме при шоке

- 11. Патогенез Теории развития шока Сосудодвигательная теория, объясняла появление шока в результате рефлекторного паралича, периферических сосудов на

- 12. Патогенез Теории развития шока J. Henderson Теория акапнии объясняет развитие шока снижением уровня углекислоты в крови

- 13. Патогенез Теории развития шока Alfred Blalock Теория крово- и плазмопотери. Следуя этой теории ведущим патогенетическим фактором

- 14. Патогенез Теории развития шока Hans Selie Теория симпато-адреналового криза сводится к тому, что в результате травмы

- 15. Патогенез Теории развития шока И.П. Павлов Н.Н. Бурденко Нервно-рефлекторная теория, согласно которой шок представляет собой общую

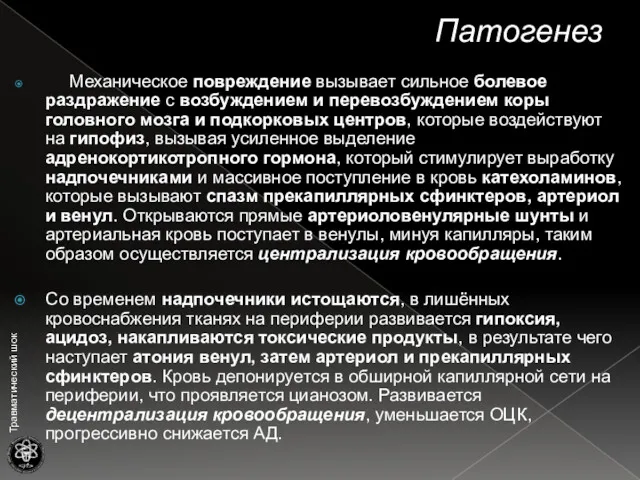

- 16. Патогенез Механическое повреждение вызывает сильное болевое раздражение с возбуждением и перевозбуждением коры головного мозга и подкорковых

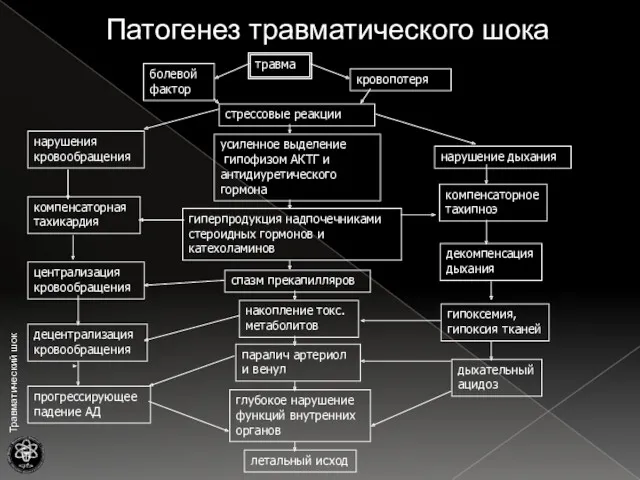

- 17. Патогенез травматического шока травма болевой фактор кровопотеря стрессовые реакции нарушения кровообращения усиленное выделение гипофизом АКТГ и

- 18. Н. Н. Шипков и Е. В. Борисов: Определение шока Патогенез Травматический шок «следует расценивать как микроциркуляторную

- 19. Механизм нарушения микроциркуляции Первый этап Артериолоспазм направляет кровоток через артериовенозные анастомозы, капиллярная циркуляция замедляется. В этих

- 20. Второй этап Остановка кровотока в сосудах обмена, т.е. в капиллярах, ведёт к ишемии ткани, обслуживаемой данным

- 21. Третий этап Генерализованное поражение системы микроциркуляции. При этом степень поражения различных органов бывает неодинакова. Мозг и

- 22. Четвёртый этап Характеризуется развитием локальных некрозов органов: кишечника, печени, почек, поджелудочной железы, сердца, вследствие нарушения клеточных

- 23. Патогенез Некоторые органы особенно страдают при шоке и называются шоковыми. К ним относятся легкие, почки и

- 24. Патогенез травматического шока проходит следующие этапы: Этап нейроэндокринной реакции, состоящий из подэтапов: стимуляции, истощения и дезорганизации.

- 25. Фазы травматического шока: Эректильная фаза (фаза возбуждения) Продолжается несколько минут, в некоторых случаях 30 минут и

- 26. Фазы травматического шока: Эректильная фаза (фаза возбуждения) Клиническая картина Н.И. Пирогов. «Начала военно- полевой хирургии» 1853-1856

- 27. Торпидная фаза (фаза торможения) Характеризуется угнетением всех жизненно важных функций организма. Переход возбуждения в торможение в

- 28. Фазы травматического шока: Торпидная фаза (фаза торможения) Клиническая картина Н.И. Пирогов. «Начала военно- полевой хирургии» 1853-1856

- 29. Клинические проявления торпидной фазы шока: I степень – лёгкий шок

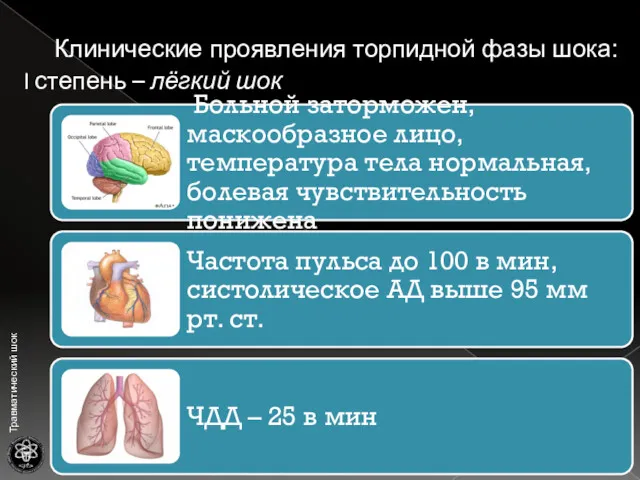

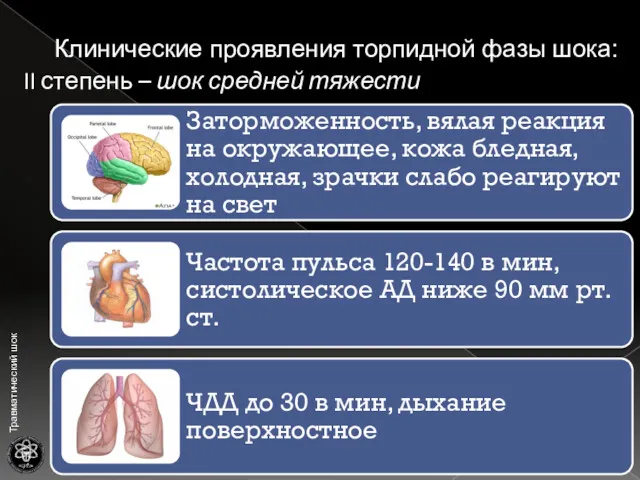

- 30. Клинические проявления торпидной фазы шока: II степень – шок средней тяжести

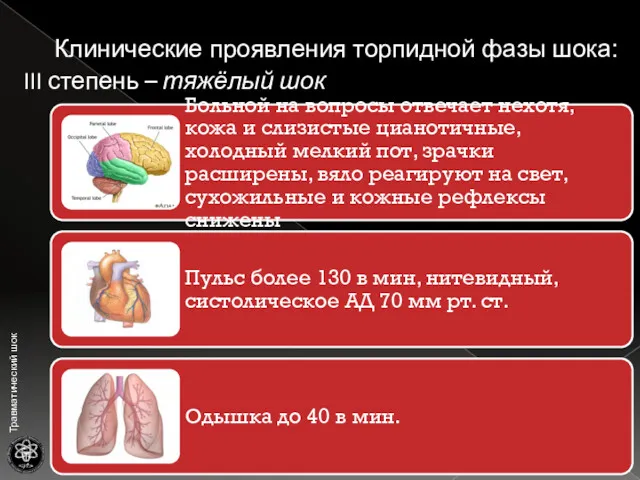

- 31. Клинические проявления торпидной фазы шока: III степень – тяжёлый шок

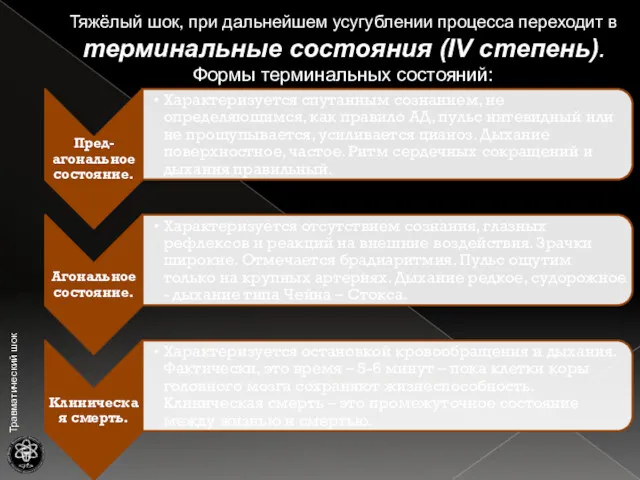

- 32. Тяжёлый шок, при дальнейшем усугублении процесса переходит в терминальные состояния (IV степень). Формы терминальных состояний:

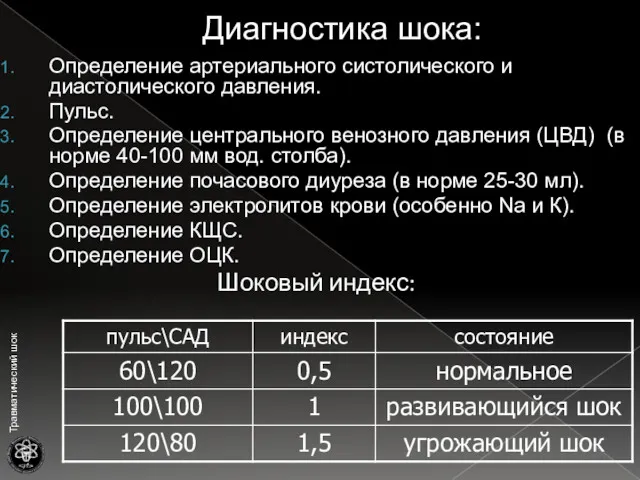

- 33. Диагностика шока: Определение артериального систолического и диастолического давления. Пульс. Определение центрального венозного давления (ЦВД) (в норме

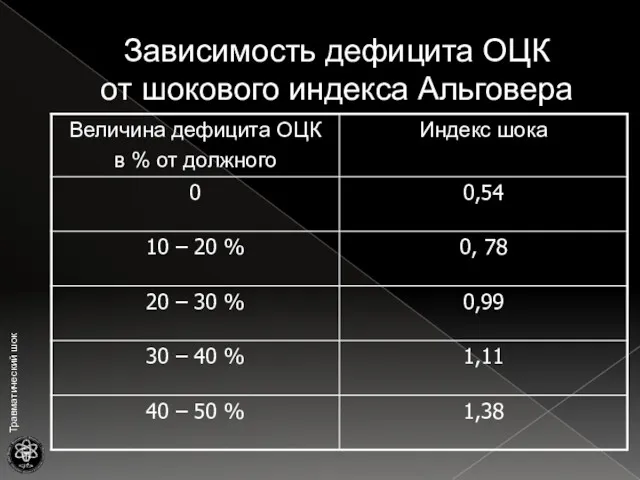

- 34. Зависимость дефицита ОЦК от шокового индекса Альговера

- 35. Тест наполняемости капилляров, или симптом «белого пятна», позволяет оценить капиллярную перфузию. Его проводят путём нажатия на

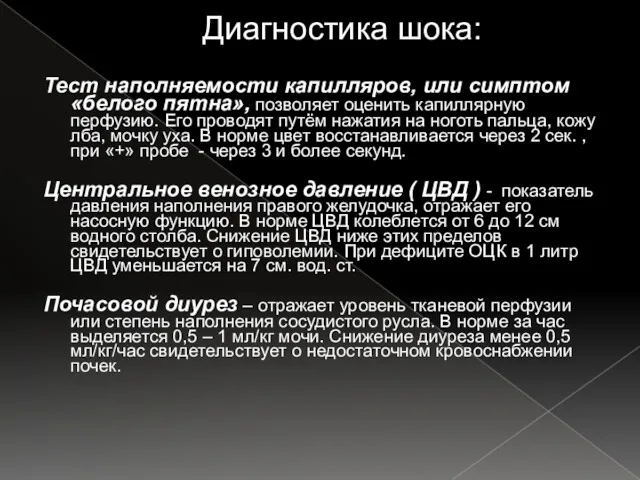

- 36. Мероприятия профилактики и лечения шока и терминальных состояний должны быть направлены на: Устранение нервно-болевого компонента повреждения;

- 37. Первая медицинская Основной задачей является профилактика шока. Могут быть осуществлены следующие мероприятия: временная остановка кровотечения; инъекция

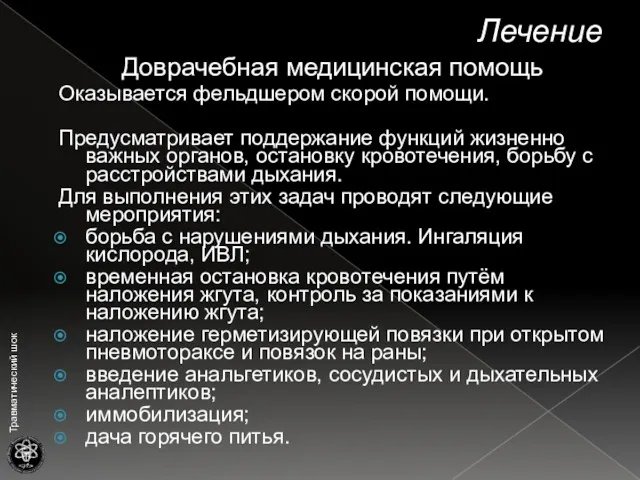

- 38. Доврачебная медицинская помощь Оказывается фельдшером скорой помощи. Предусматривает поддержание функций жизненно важных органов, остановку кровотечения, борьбу

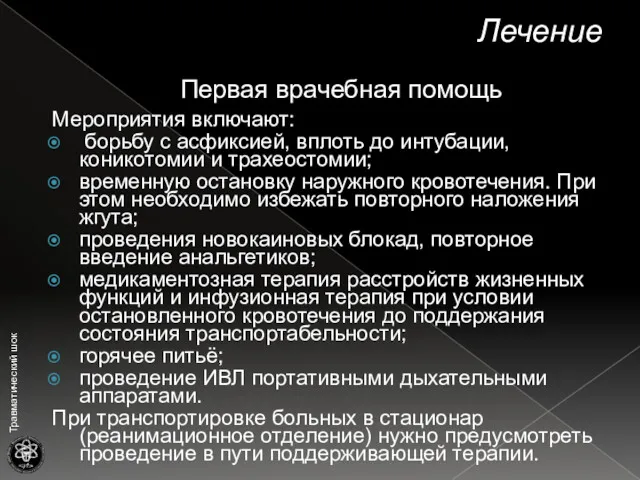

- 39. Первая врачебная помощь Мероприятия включают: борьбу с асфиксией, вплоть до интубации, коникотомии и трахеостомии; временную остановку

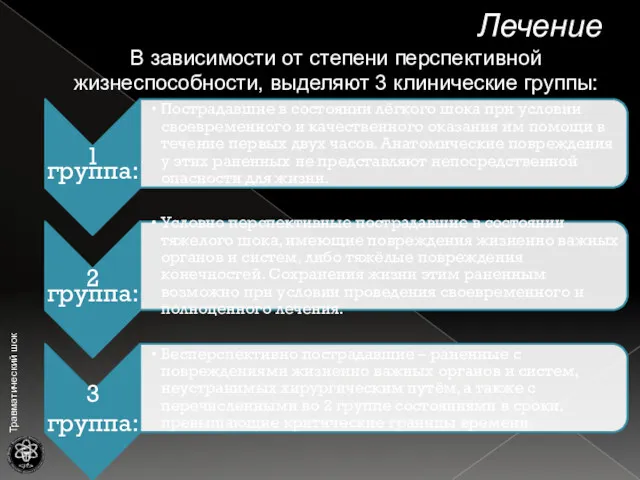

- 40. В зависимости от степени перспективной жизнеспособности, выделяют 3 клинические группы: Лечение

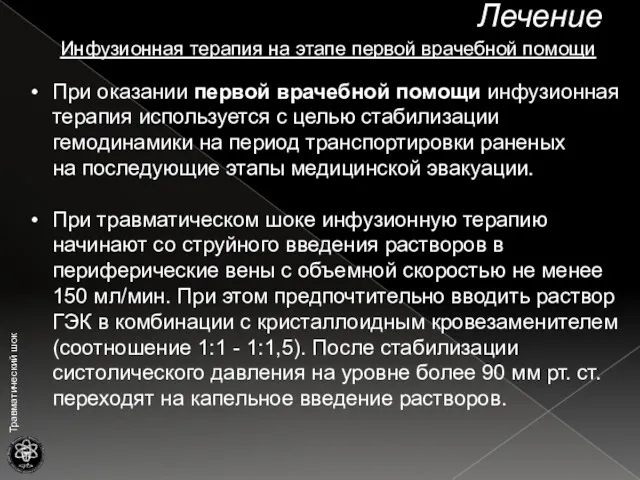

- 41. Инфузионная терапия на этапе первой врачебной помощи Лечение При оказании первой врачебной помощи инфузионная терапия используется

- 42. Инфузионная терапия на этапе первой врачебной помощи Лечение На этом этапе помощи следует использовать внутривенный струйно-капельный

- 43. Инфузионная терапия на этапе первой врачебной помощи Лечение Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для взрослых (шприц-пистолет B.I.G.)

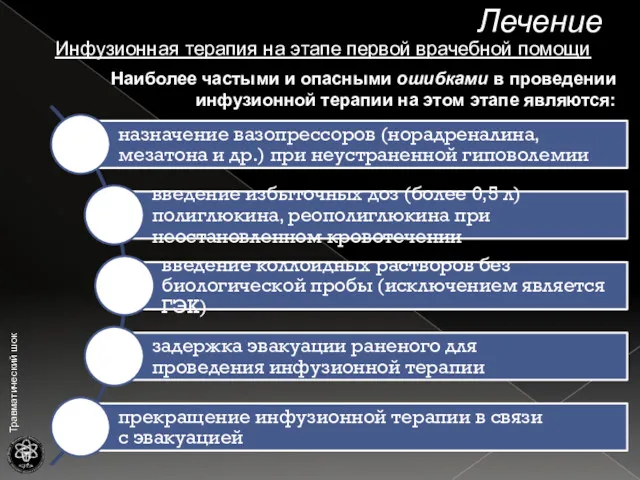

- 44. Инфузионная терапия на этапе первой врачебной помощи Лечение Наиболее частыми и опасными ошибками в проведении инфузионной

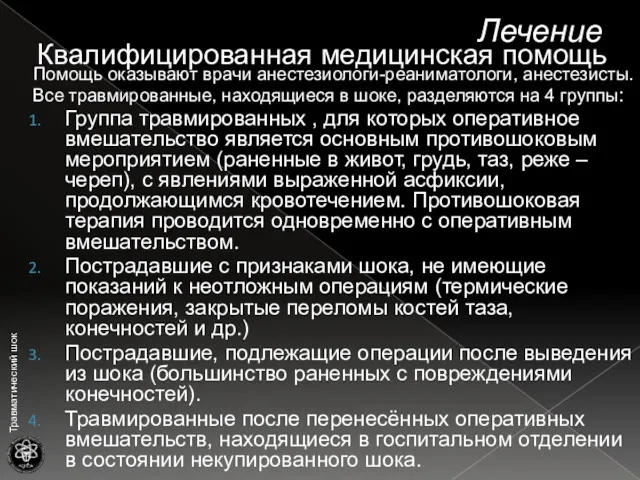

- 45. Квалифицированная медицинская помощь Помощь оказывают врачи анестезиологи-реаниматологи, анестезисты. Все травмированные, находящиеся в шоке, разделяются на 4

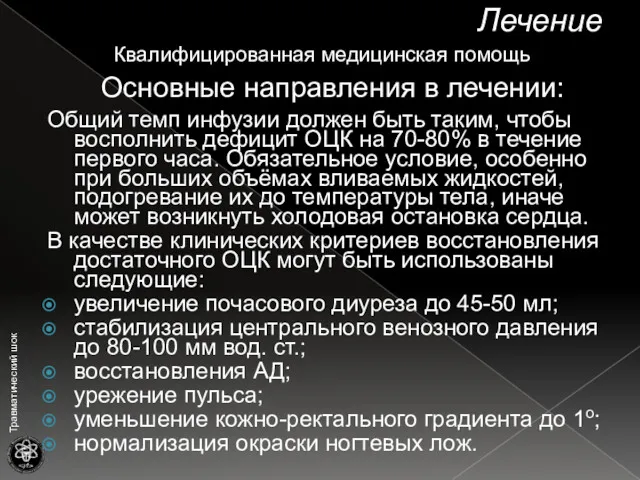

- 46. Основные направления в лечении: Общий темп инфузии должен быть таким, чтобы восполнить дефицит ОЦК на 70-80%

- 47. Выбор пути введения инфузионно-трансфузионных сред на этапе оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи Катетеризация периферической вены

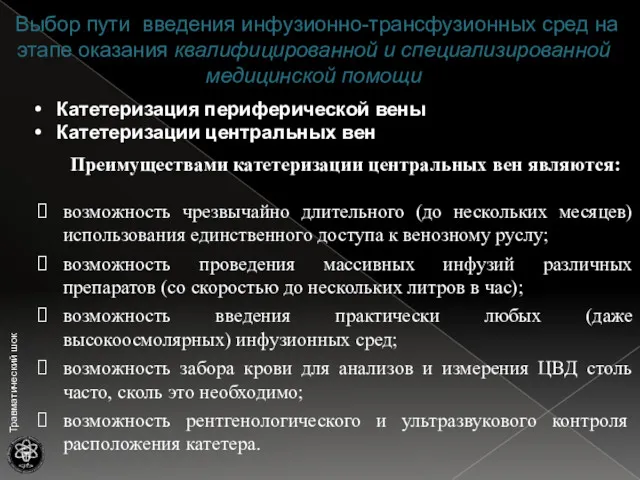

- 48. Коллоидные кровезаменители Естественные коллоидные объемозамещающие растворы: свежезамороженная плазма; альбумин. Синтетические коллоидные объемозамещающие растворы: производные желатина: растворы

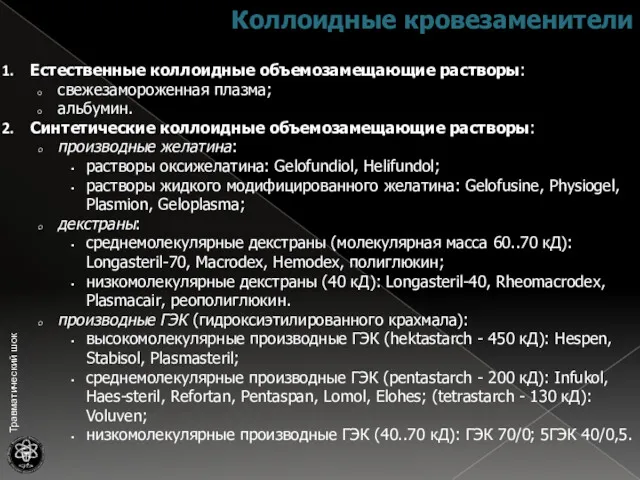

- 49. Кристаллоидные (солевые) кровезаменители Классификация по осмолярности: гипотонические растворы: 5% растворы декстрозы и глюкозы; изотонические растворы: физиологический

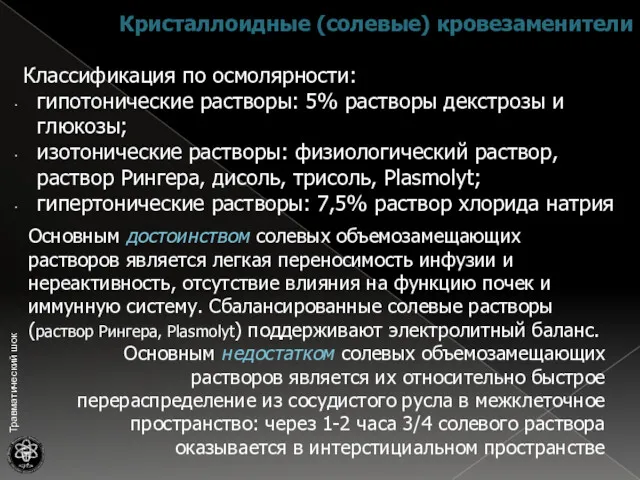

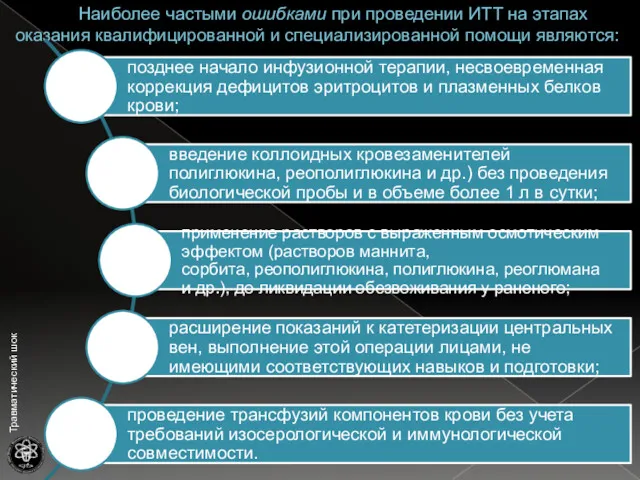

- 50. Наиболее частыми ошибками при проведении ИТТ на этапах оказания квалифицированной и специализированной помощи являются:

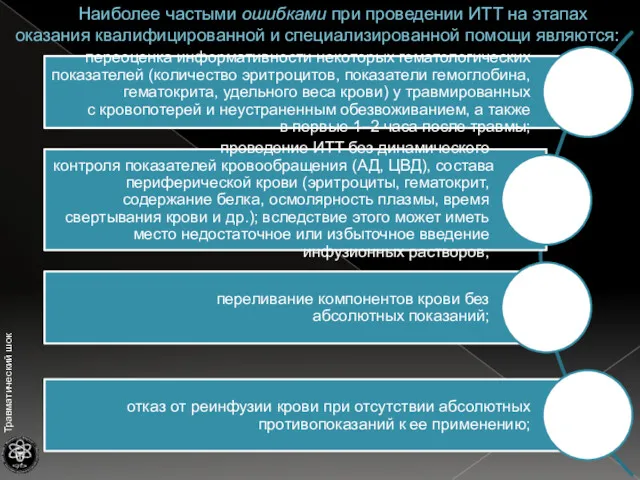

- 51. Наиболее частыми ошибками при проведении ИТТ на этапах оказания квалифицированной и специализированной помощи являются:

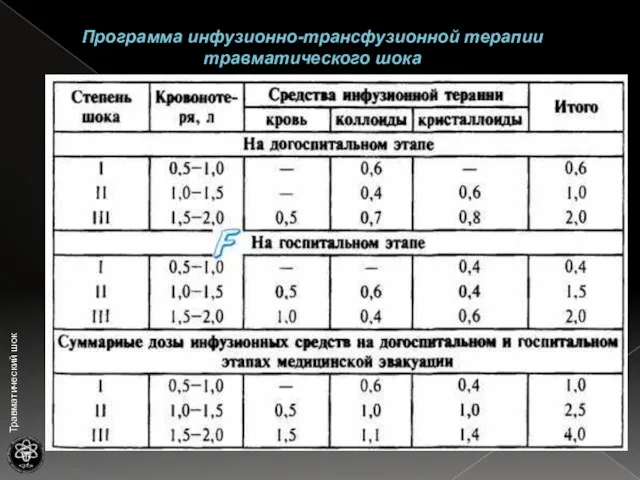

- 52. Программа инфузионно-трансфузионной терапии травматического шока

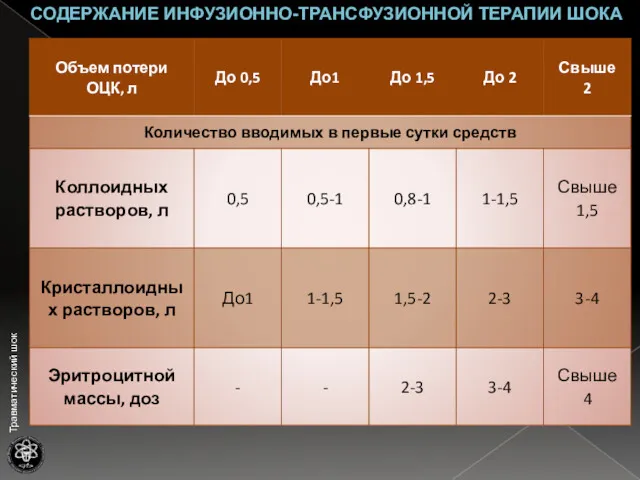

- 53. СОДЕРЖАНИЕ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ШОКА

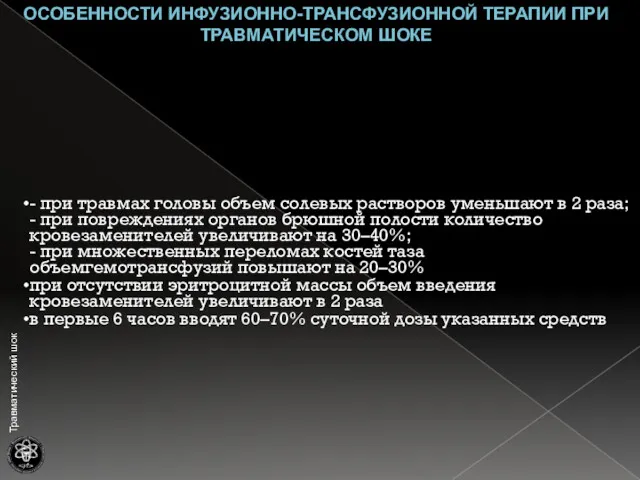

- 54. ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ - при травмах головы объем солевых растворов уменьшают в 2

- 56. Скачать презентацию

Применение в стоматологии светолечения, вибротерапии, ультразвуковой терапии, ионотерапии, аэрозольтерапии

Применение в стоматологии светолечения, вибротерапии, ультразвуковой терапии, ионотерапии, аэрозольтерапии Психотропные средства

Психотропные средства Лечебное применение механических факторов (часть 1. Использование звука в лечебных целях)

Лечебное применение механических факторов (часть 1. Использование звука в лечебных целях) Здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье человека. Основные причины болезней. Оценка состояния здоровья человека

Здоровье человека. Факторы, определяющие здоровье человека. Основные причины болезней. Оценка состояния здоровья человека Менструальный цикл. Овогенез. Анатомия мужских половых органов. Сперматогенез

Менструальный цикл. Овогенез. Анатомия мужских половых органов. Сперматогенез Профилактика профессионального заражения ВИЧ

Профилактика профессионального заражения ВИЧ Анатомия спинномозговых нервов

Анатомия спинномозговых нервов Символы медицины

Символы медицины Өкпе туберкулезі

Өкпе туберкулезі Омыртқа жотасының физиологиялық және паталогиялық иілімдері

Омыртқа жотасының физиологиялық және паталогиялық иілімдері Философия мен медицинадағы Болмыс және Сана ұғымдары

Философия мен медицинадағы Болмыс және Сана ұғымдары Нормальная ЭКГ

Нормальная ЭКГ Трансплантология. Тері бұлшықет, жүйке,сүйек тінді қуысты ағзалардың пластикасы. Тіндерді қондырудың биологиялық жағдайлары

Трансплантология. Тері бұлшықет, жүйке,сүйек тінді қуысты ағзалардың пластикасы. Тіндерді қондырудың биологиялық жағдайлары Фармацевтическая опека при головной боли

Фармацевтическая опека при головной боли Порядок оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях

Порядок оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях Физическое развитие детей

Физическое развитие детей Лекарственная болезнь

Лекарственная болезнь Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и системы крови у гериатрических пациентов

Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и системы крови у гериатрических пациентов Медицинская демография. Динамика населения. Младенческая смертность. (Лекция 10)

Медицинская демография. Динамика населения. Младенческая смертность. (Лекция 10) Естің бұзылысы

Естің бұзылысы Трезвый образ жизни – забытая норма

Трезвый образ жизни – забытая норма Инфекционные заболевания

Инфекционные заболевания Ес және сана-сезімнің бұзылыстары

Ес және сана-сезімнің бұзылыстары Заттар алмасуының гормональді реттелуі. Гормональді реттелудің бұзылыстары

Заттар алмасуының гормональді реттелуі. Гормональді реттелудің бұзылыстары Эмфизема легких

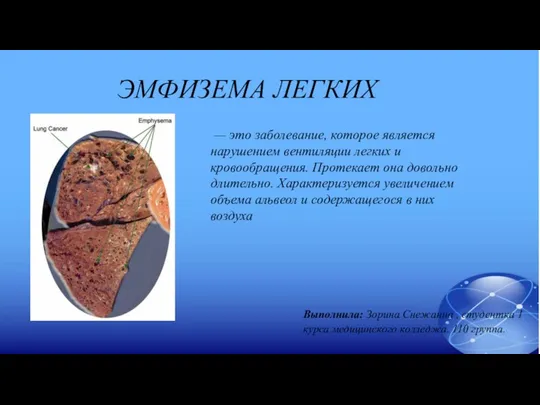

Эмфизема легких Острый живот в гинекологии

Острый живот в гинекологии Современные представления о миоме матки

Современные представления о миоме матки Хронические заболевания легких у детей

Хронические заболевания легких у детей