Содержание

- 2. План :

- 3. Введение

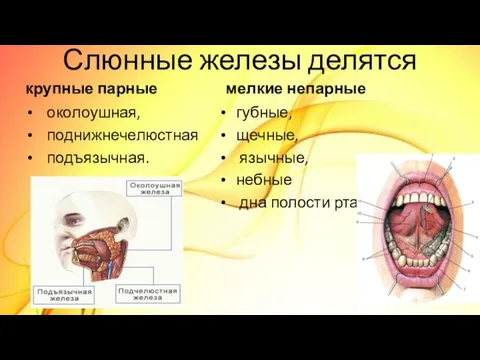

- 4. Слюнные железы делятся крупные парные околоушная, поднижнечелюстная подъязычная. мелкие непарные губные, щечные, язычные, небные дна полости

- 5. Классификация

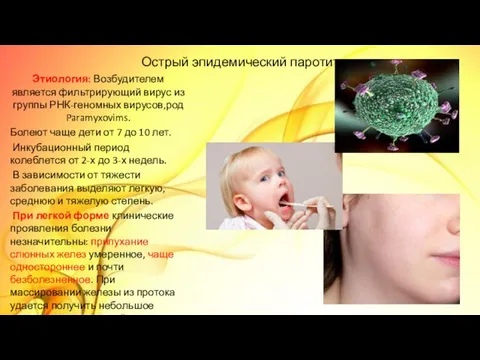

- 6. Острый эпидемический паротит Этиология: Возбудителем является фильтрирующий вирус из группы РНК-геномных вирусов,род Paramyxovims. Болеют чаще дети

- 7. Для заболевания средней тяжести характерно наличие короткого продромального периода (2-3 дня), во время которого у ребенка

- 8. Диагностика.Лечение Диагностируется эпидемический паротит на основании анамнеза, клинических признаков, биохимических данных (уровень диастазы крови повышается до

- 9. К острым неэпидемическим сиаладенитам относится острый паротит новорожденных, который возникает чаще всего у детей недоношенных Этиология

- 10. Гриппозный сиаладенит Гриппозный сиаладенит развивается во время эпидемии гриппа на фоне общих симптомов гриппа или сразу

- 11. Хронический паренхиматозный паротит Хронический паренхиматозный паротит (хронический паренхиматозный сиаладенит, хронический сиалодохит, хронический неспецифический рецидивирующий паротит и

- 12. Хронический интерстициальный сиаладенит Характеризуется разрастанием междольковой соединительной ткани без поражения железистой. По сравнению с хроническим паренхиматозным

- 13. Слюнно-каменная болезнь у детей Слюнно-каменная болезнь (калькулезный сиаладенит). Наиболее распространенная патология среди заболеваний слюнных желез. Причинами

- 14. Опухоли слюнных желез

- 15. Новообразования слюнных желез встречаются в 1-2% наблюдений по отношению к общему количеству опухолей, возникающих у человека.

- 16. Классификация Международная гистологическая классификация ВОЗ № 7 с учетом клинико-морфологических показателей опухоли слюнных желез распределяет так:

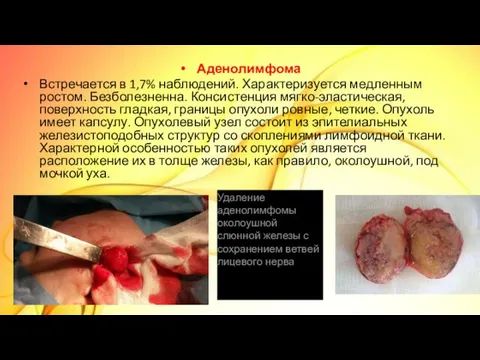

- 17. Аденолимфома Встречается в 1,7% наблюдений. Характеризуется медленным ростом. Безболезненна. Консистенция мягко-эластическая, поверхность гладкая, границы опухоли ровные,

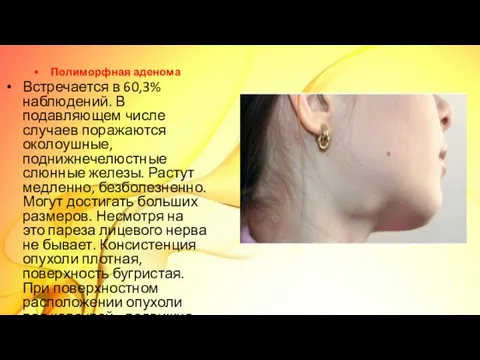

- 18. Полиморфная аденома Встречается в 60,3% наблюдений. В подавляющем числе случаев поражаются околоушные, поднижнечелюстные слюнные железы. Растут

- 19. Промежуточные опухоли Ацинозно-клеточная опухоль Хорошо отграничена от окружающих тканей, но нередко проявляются признаки инфильтративного роста. Опухоли

- 20. Злокачественные опухоли Среди злокачественных новообразований слюнных желез в детском возрасте наиболее часто встречается мукоэпидермоидный рак. Опухоль

- 21. КТ больного мукоэпидермоидным раком слюнной железы

- 22. Диагностика опухолей слюнных желез: Цитологическое исследование пунктатов и мазков-отпечатков: Цитологическое исследование проводится с соблюдением всех правил

- 23. Рентгенологическое исследование: (рентгенография черепа, нижней челюсти, сиалоаденография). Вначале выполняется обычная рентгенография черепа или нижней челюсти в

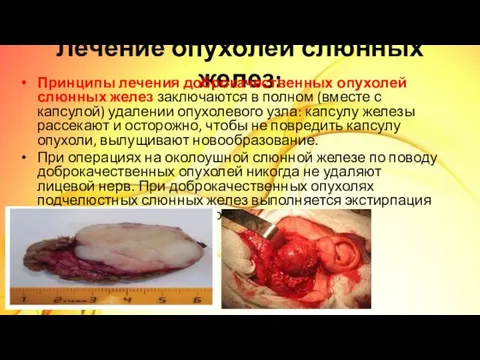

- 24. Лечение опухолей слюнных желез: Принципы лечения доброкачественных опухолей слюнных желез заключаются в полном (вместе с капсулой)

- 25. Принципы лечения злокачественных опухолей слюнных желез. Выбор схемы лечения зависит от распространенности опухолевого процесса, морфологической разновидности

- 26. Заключение Возможность излечивания пациента, зависит от своевременного обращения пациента, а от нас врачей стоматологов зависит от

- 28. Скачать презентацию

Аденоидит. Патологическое разрастание (гипертрофия) аденоидов

Аденоидит. Патологическое разрастание (гипертрофия) аденоидов Өмірге маңызы бар ағзалардың өшуінің патофизиологиясы

Өмірге маңызы бар ағзалардың өшуінің патофизиологиясы Детский оздоровительный лагерь и его особенности

Детский оздоровительный лагерь и его особенности Дизартрия

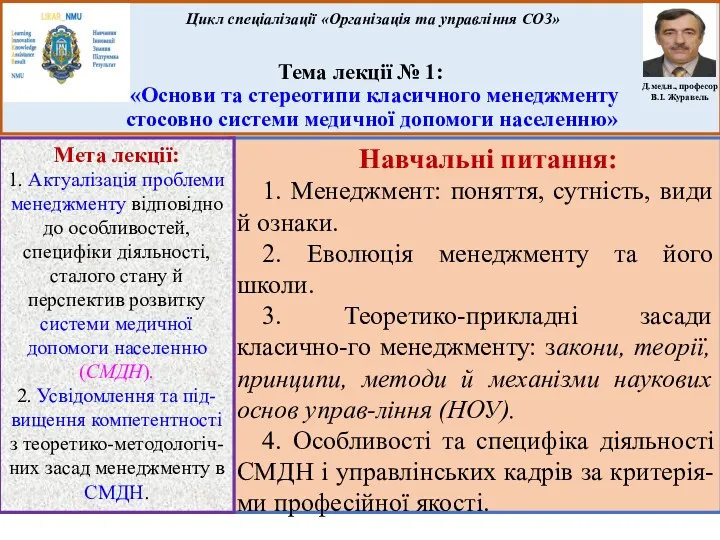

Дизартрия Основи та стереотипи класичного менеджменту стосовно системи медичної допомоги населенню. Тема 1

Основи та стереотипи класичного менеджменту стосовно системи медичної допомоги населенню. Тема 1 Кариесогенность эмали. Кариесогенная ситуация в полости рта. Факторы риска развития кариеса зубов. (Лекция 8)

Кариесогенность эмали. Кариесогенная ситуация в полости рта. Факторы риска развития кариеса зубов. (Лекция 8) Влияние питания на здоровій рост и развитие ребенка

Влияние питания на здоровій рост и развитие ребенка Загальні фізіологічні закономірності розвитку організму людини

Загальні фізіологічні закономірності розвитку організму людини ВИЧ инфекция

ВИЧ инфекция Острая задержка мочи

Острая задержка мочи Зупинка кровообігу і дихання. Технологія надання екстреної медичної допомоги дорослим

Зупинка кровообігу і дихання. Технологія надання екстреної медичної допомоги дорослим Виды кровотечений и оказание первой медицинской помощи

Виды кровотечений и оказание первой медицинской помощи Профилактика инфекционных заболеваний

Профилактика инфекционных заболеваний Жоғарғы жақта жүргізілетін жергілікті жансыздандырулар

Жоғарғы жақта жүргізілетін жергілікті жансыздандырулар Семиотика поражения органов кровообращения у детей

Семиотика поражения органов кровообращения у детей Основы эргономики перемещения

Основы эргономики перемещения Внутричерепные и орбитальные риногенные осложнения

Внутричерепные и орбитальные риногенные осложнения Балалар мен жасөспірімдердің дене тәрбиесі мен шынығуының физикалық-гигиеналық негіздері

Балалар мен жасөспірімдердің дене тәрбиесі мен шынығуының физикалық-гигиеналық негіздері Кишечный шов. Классификация

Кишечный шов. Классификация Мутациялық өзгергіштік

Мутациялық өзгергіштік Арнайы зерттеулерге мәйіттен материалдар алу әдістемесі (гистологиялық, бактериологиялық, бактериоскопиялық, вирусологиялық)

Арнайы зерттеулерге мәйіттен материалдар алу әдістемесі (гистологиялық, бактериологиялық, бактериоскопиялық, вирусологиялық) Невынашивание беременности

Невынашивание беременности Побочные действия препаратов

Побочные действия препаратов Модальные глаголы. Типы острой бактериальной пневмонии

Модальные глаголы. Типы острой бактериальной пневмонии Время и пространство в лечебной педагогике

Время и пространство в лечебной педагогике Противотуберкулезные средства

Противотуберкулезные средства Производственная вибрация. Вибрационная болезнь

Производственная вибрация. Вибрационная болезнь Tlen i oddychanie

Tlen i oddychanie