Содержание

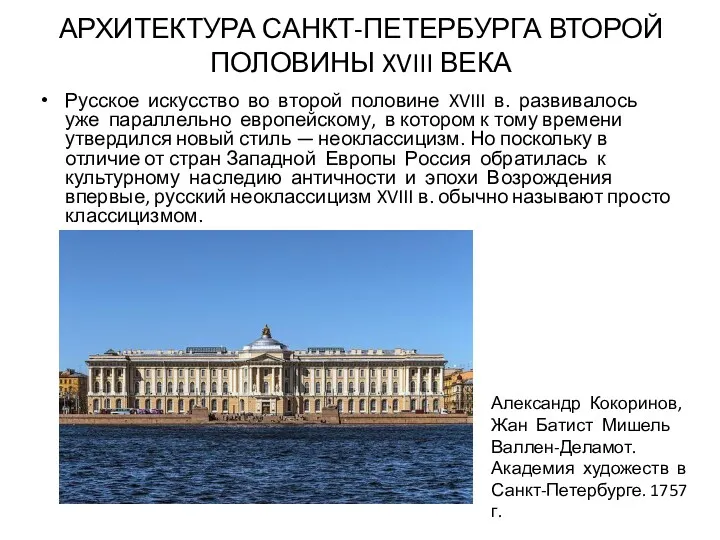

- 2. АРХИТЕКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА Русское искусство во второй половине XVIII в. развивалось уже параллельно

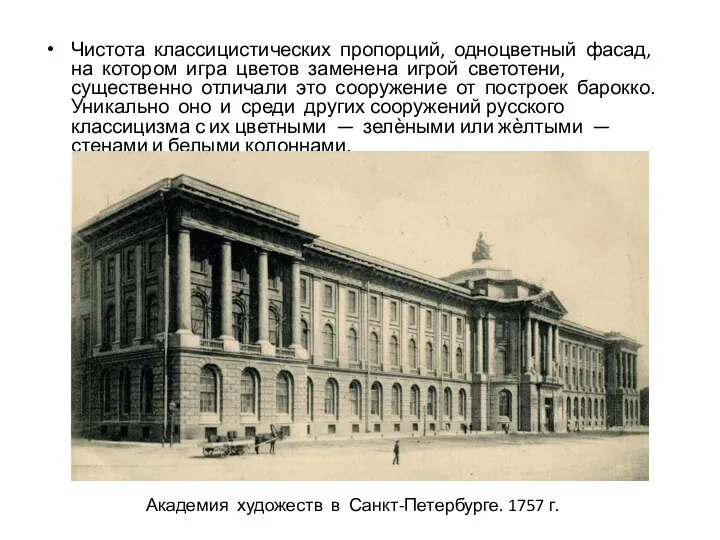

- 3. Чистота классицистических пропорций, одноцветный фасад, на котором игра цветов заменена игрой светотени, существенно отличали это сооружение

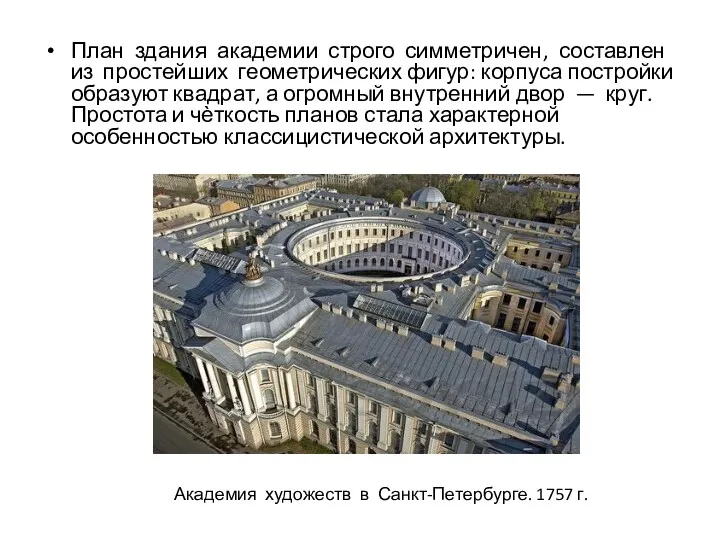

- 4. План здания академии строго симметричен, составлен из простейших геометрических фигур: корпуса постройки образуют квадрат, а огромный

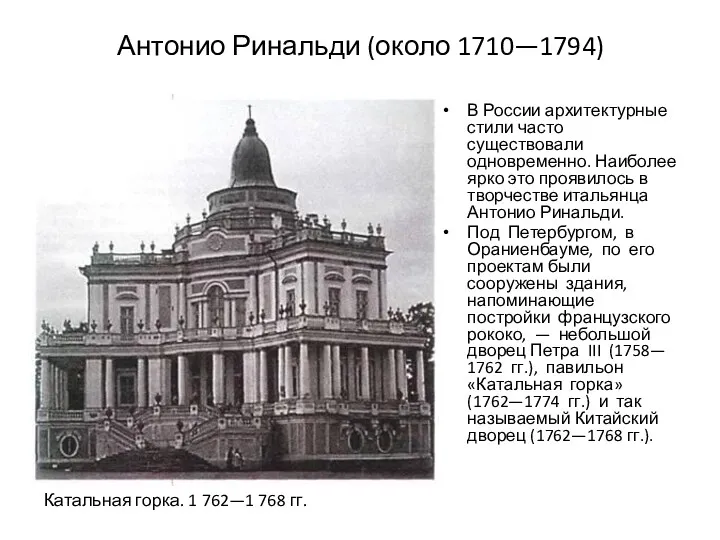

- 5. Антонио Ринальди (около 1710—1794) В России архитектурные стили часто существовали одновременно. Наиболее ярко это проявилось в

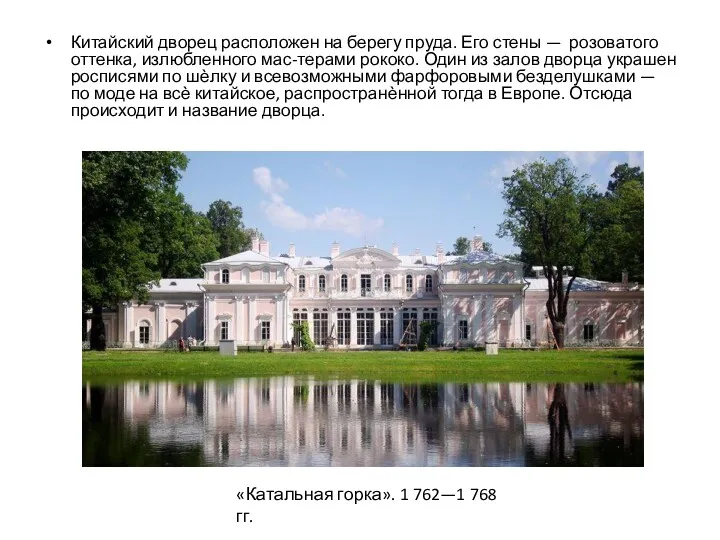

- 6. Китайский дворец расположен на берегу пруда. Его стены — розоватого оттенка, излюбленного мас-терами рококо. Один из

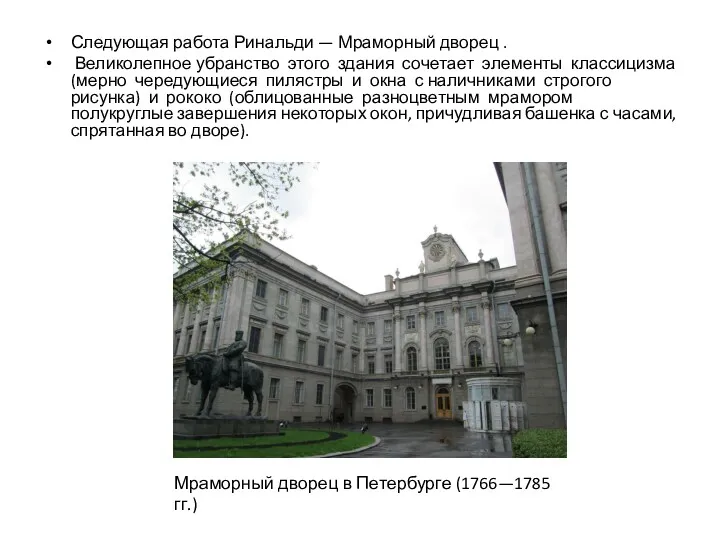

- 7. Следующая работа Ринальди — Мраморный дворец . Великолепное убранство этого здания сочетает элементы классицизма (мерно чередующиеся

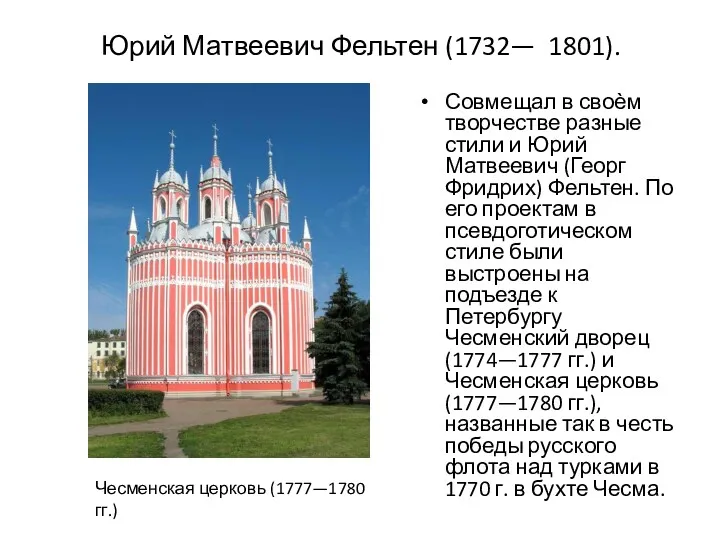

- 8. Юрий Матвеевич Фельтен (1732— 1801). Совмещал в своѐм творчестве разные стили и Юрий Матвеевич (Георг Фридрих)

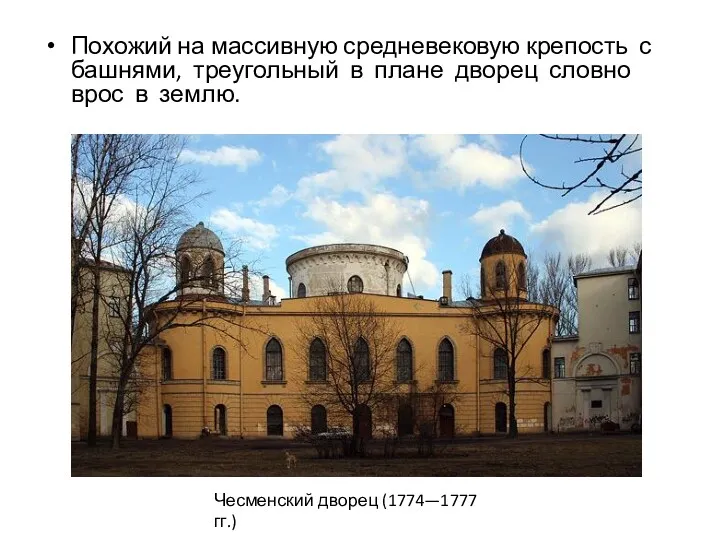

- 9. Похожий на массивную средневековую крепость с башнями, треугольный в плане дворец словно врос в землю. Чесменский

- 10. Иван Егорович Старов (1745—1808) Иван Егорович Старов придерживался канонов классицизма. Простота внешнего убранства лишь подчѐркивает великолепие

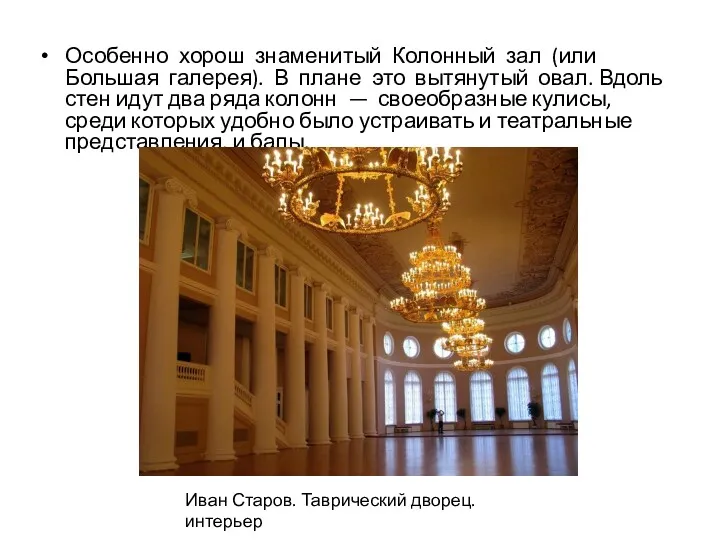

- 11. Особенно хорош знаменитый Колонный зал (или Большая галерея). В плане это вытянутый овал. Вдоль стен идут

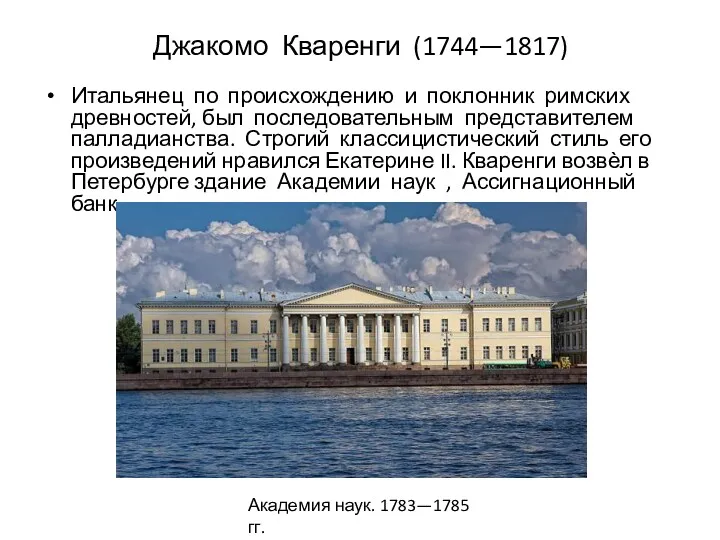

- 12. Джакомо Кваренги (1744—1817) Итальянец по происхождению и поклонник римских древностей, был последовательным представителем палладианства. Строгий классицистический

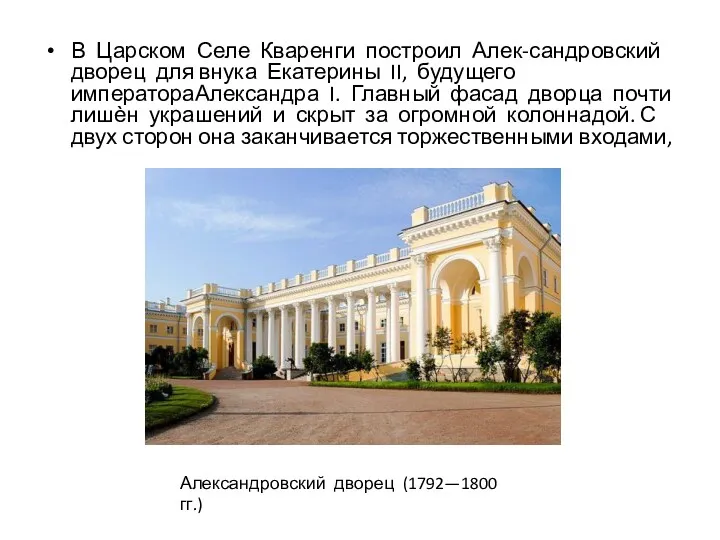

- 13. В Царском Селе Кваренги построил Алек-сандровский дворец для внука Екатерины II, будущего императораАлександра I. Главный фасад

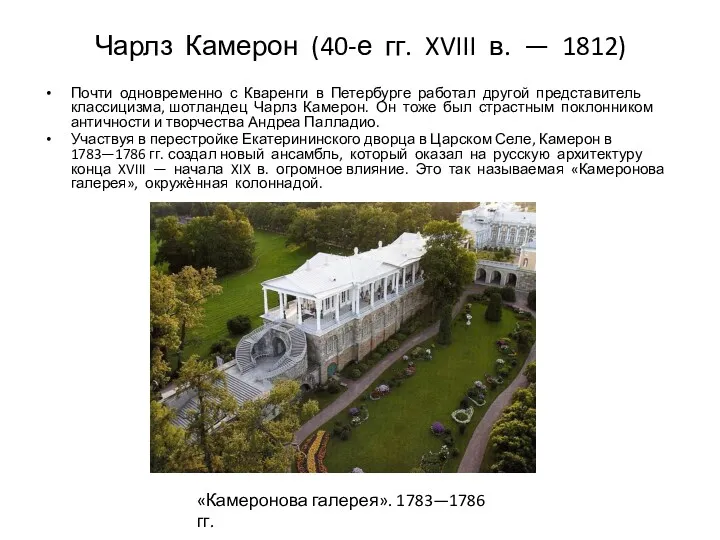

- 14. Чарлз Камерон (40-е гг. XVIII в. — 1812) Почти одновременно с Кваренги в Петербурге работал другой

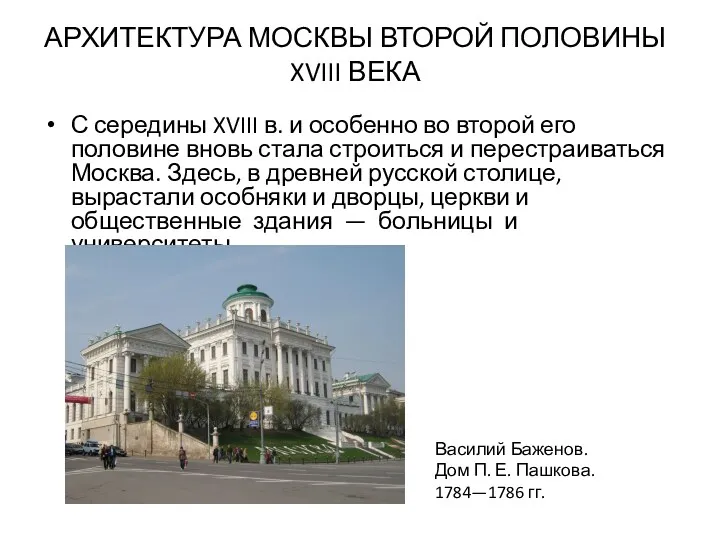

- 15. АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА С середины XVIII в. и особенно во второй его половине

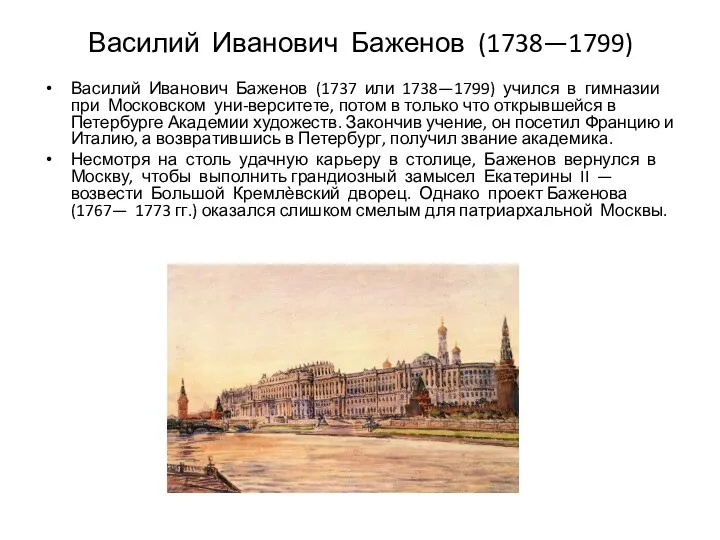

- 16. Василий Иванович Баженов (1738—1799) Василий Иванович Баженов (1737 или 1738—1799) учился в гимназии при Московском уни-верситете,

- 17. В 1775 г. Баженов получил новое задание построить резиденцию в имении Царицыно. Императрица выбрала для нового

- 18. Матвей Фѐдорович Казаков (1738—1812) Казаков в отличие от Баженова много и успешно работал по заказам Екатерины

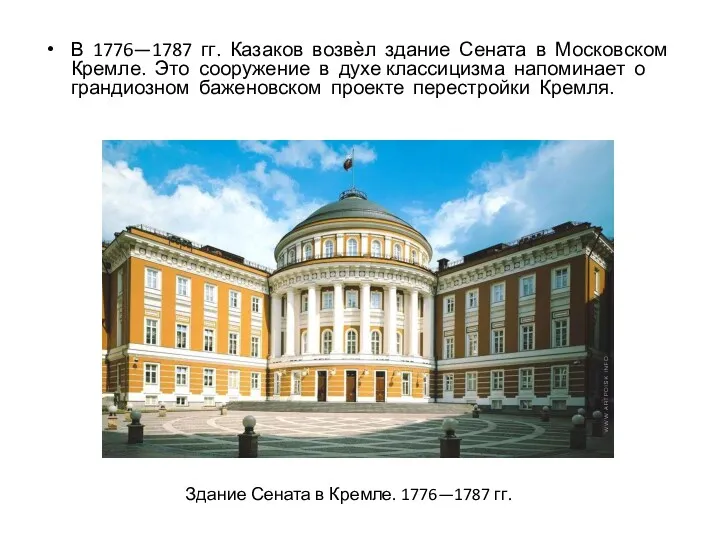

- 19. В 1776—1787 гг. Казаков возвѐл здание Сената в Московском Кремле. Это сооружение в духе классицизма напоминает

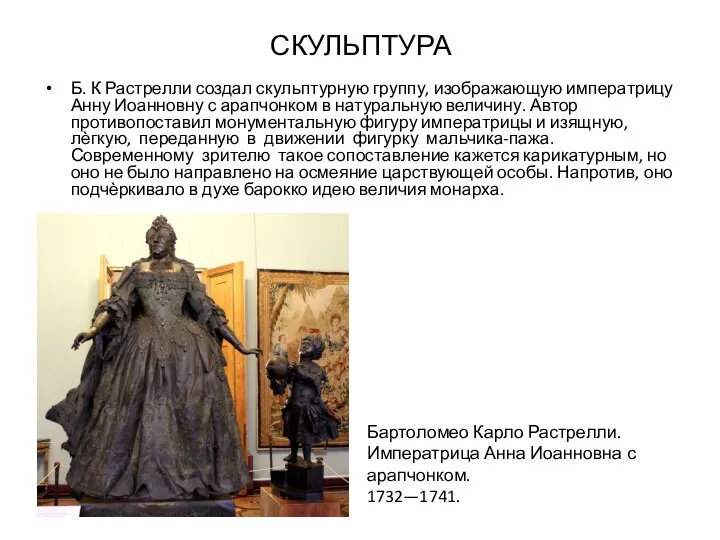

- 20. СКУЛЬПТУРА Б. К Растрелли создал скульптурную группу, изображающую императрицу Анну Иоанновну с арапчонком в натуральную величину.

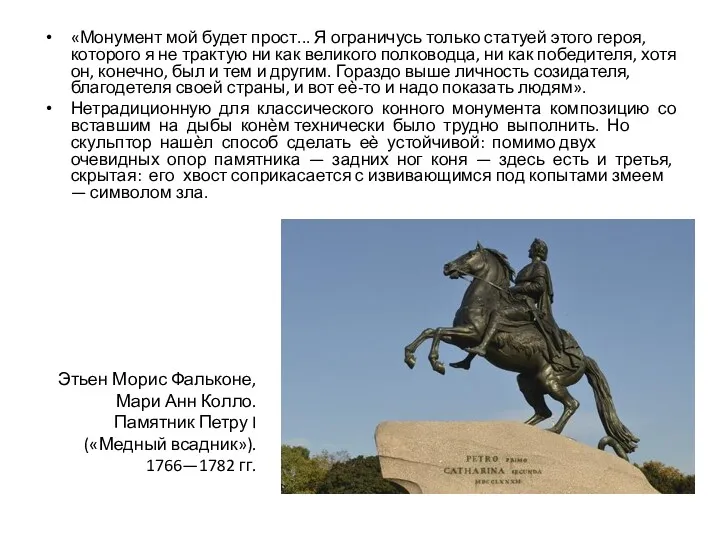

- 21. «Монумент мой будет прост... Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как

- 23. Скачать презентацию

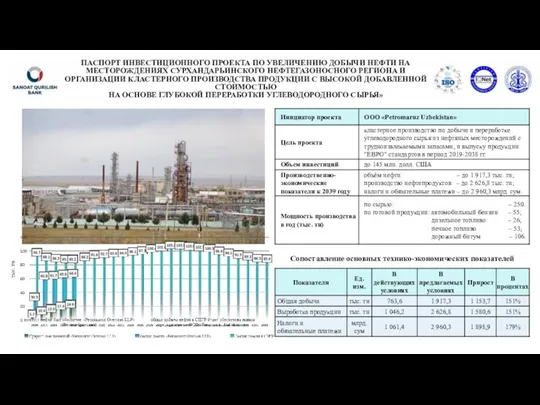

Паспорт инвестиционного проекта по увеличению добычи нефти на месторождениях сурхандарьинского нефтегазоносного региона и организации

Паспорт инвестиционного проекта по увеличению добычи нефти на месторождениях сурхандарьинского нефтегазоносного региона и организации Презентация Занимательный час в мире математики

Презентация Занимательный час в мире математики Шашечный турнир в МАДОУ №14 Дельфинчик

Шашечный турнир в МАДОУ №14 Дельфинчик Технические условия на продукцию

Технические условия на продукцию Урок технологии в 1 классе Изготовление ёлочной игрушки (презентация)

Урок технологии в 1 классе Изготовление ёлочной игрушки (презентация) урок-практикум Дробные выражения

урок-практикум Дробные выражения История науки в России

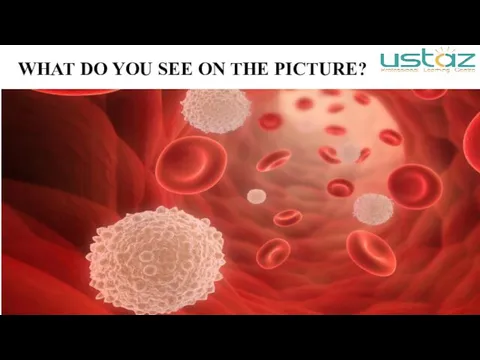

История науки в России Blood cells

Blood cells Отчеты и выборы в первичной профсоюзной организации студентов общероссийского профсоюза образования

Отчеты и выборы в первичной профсоюзной организации студентов общероссийского профсоюза образования Презентация Одаренные дети

Презентация Одаренные дети Особенности проекта НВАЭС-2

Особенности проекта НВАЭС-2 ФГОС специального начального образования для слабослышащих детей

ФГОС специального начального образования для слабослышащих детей Олимпийские игры

Олимпийские игры Великая Отечественная война

Великая Отечественная война Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы Семейный цикл. Проблемы семьи

Семейный цикл. Проблемы семьи Дистанция марафона Эрудит

Дистанция марафона Эрудит Великая Отечественная война.

Великая Отечественная война. Вводные слова и предложения.Методический материал 8 класс

Вводные слова и предложения.Методический материал 8 класс Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста.

Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста. Первый семестр

Первый семестр Проект участка механического цеха по изготовлению детали Обойма подшипника

Проект участка механического цеха по изготовлению детали Обойма подшипника Дифференциальная диагностика алалии от сходных состояний

Дифференциальная диагностика алалии от сходных состояний Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий конспек урока Население России 8 класс

конспек урока Население России 8 класс Стратегия инфузионной терапии

Стратегия инфузионной терапии Let’s go shopping

Let’s go shopping