Концепция автоматизации управления войсками. Организация информационных процессов преобразования данных в САУВН презентация

Содержание

- 2. Учебные цели: 1. Раскрыть концепцию преобразования данных в САУВН 2. Дать характеристику основных трактов преобразования данных

- 3. 1. Анфилатов В.С., Авраменко В.С., Пантюхин О.И. Теоретические основы автоматизации управления войсками и связью. Часть 2.

- 4. АИС – автоматизированная информационная система ИС – информационная система ИП - информационный процесс ИТ - информационная

- 5. Тракт преобразования данных (ТПД) в САУВН - совокупность технологически увязанных средств САУВН, реализующая определённые типы преобразования

- 6. Быстрое развитие информационных технологий позволяет переместить всю информацию в киберпространство. Основные задачи, которые необходимо решать в

- 7. Базовый информационный процесс основан на использовании стандартных моделей и инструментальных средств и может быть использован в

- 8. Информационная технология базируется на реализации ИП, разнообразие которых требует выделения базовых процессов, характерных для любой информационной

- 9. Информационный процесс – совокупность упорядоченных по месту, времени и целям операций преобразования информации состояния в командную

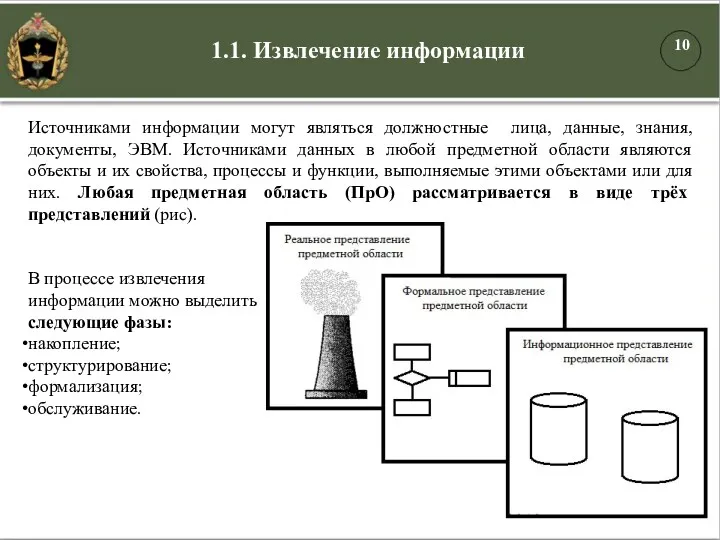

- 10. Источниками информации могут являться должностные лица, данные, знания, документы, ЭВМ. Источниками данных в любой предметной области

- 11. При извлечении информации важное место занимают различные формы и методы исследования данных: - нахождение ассоциаций, связанных

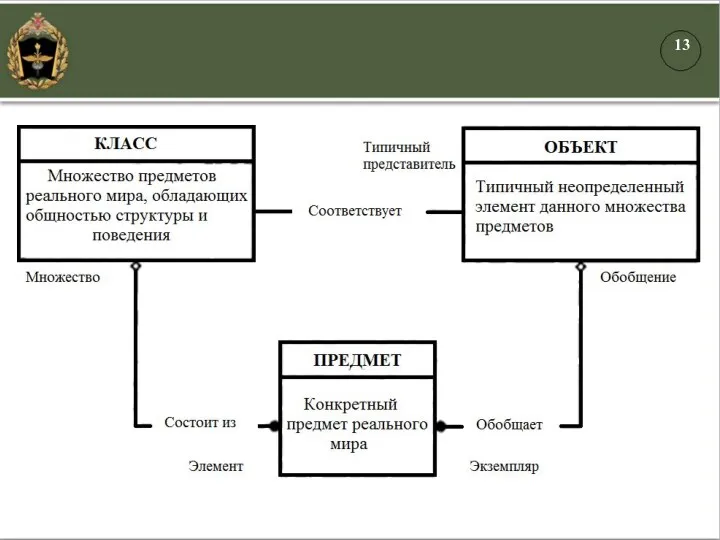

- 12. Одним из путей решения данной проблемы является объектно-ориентированный подход (ООП). Кратко рассмотрим его основные положения. Декомпозиция

- 14. Среди методов обогащения информации различают: Структурное обогащение (предполагает изменение параметров сообщения, отображающего информацию в зависимости от

- 15. Развитие методов и средств извлечения информации Характерным примером является создание и внедрение технологий Data Mining и

- 16. Развитие методов и средств извлечения информации Направления технологии Data Mining: -широкий спектр методов поиска информации в

- 17. Основным физическим способом реализации операции транспортировки является использование локальных вычислительных сетей и сетей передачи данных. При

- 18. Физический уровень - нижний уровень модели, который определяет метод передачи данных, представленных в двоичном виде, от

- 19. 1.2. Транспортирование информации Управление представлением. Программные средства этого уровня выполняют преобразования данных из внутреннего формата передающего

- 20. 1.2. Транспортирование информации Наиболее часто используемыми наборами протоколов среднего уровня являются следующие: - протоколы NetBIOS и

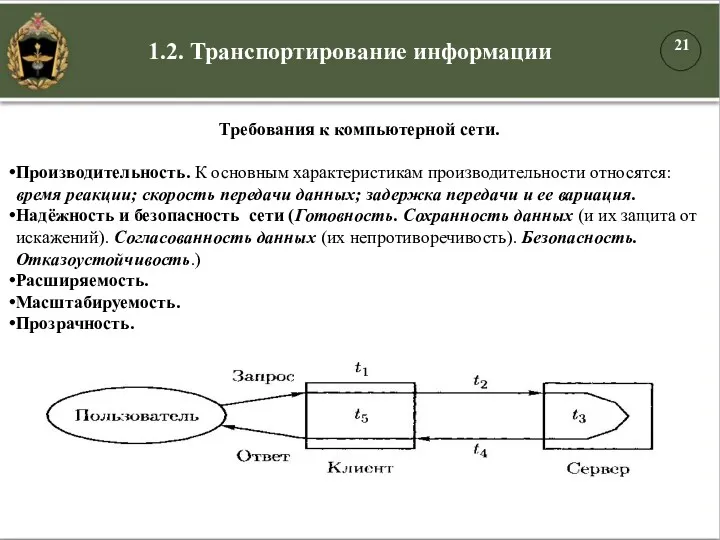

- 21. Требования к компьютерной сети. Производительность. К основным характеристикам производительности относятся: время реакции; скорость передачи данных; задержка

- 22. Обработка информации состоит в получении одних «информационных объектов» из других «информационных объектов» путем выполнения некоторых алгоритмов

- 23. 1.3. Обработка информации Архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки информации: -Архитектуры с одиночным потоком команд и

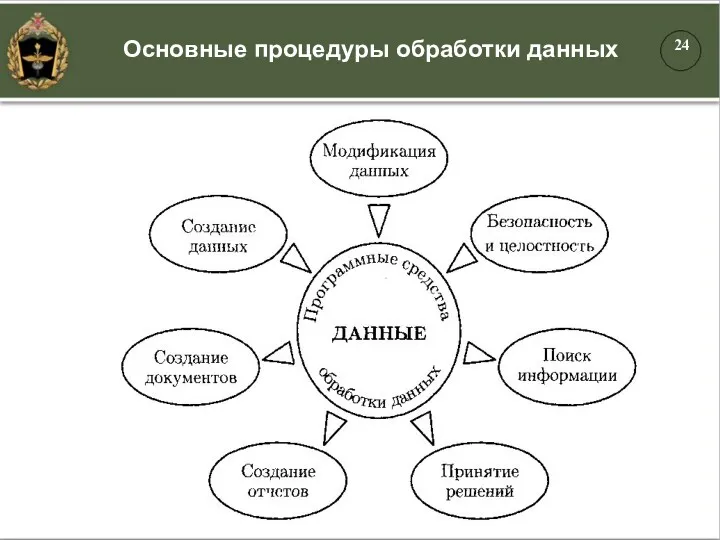

- 24. Основные процедуры обработки данных

- 25. 1.3. Обработка информации Поддержка принятия решения (ППР) является наиболее важным действием, выполняемым при обработке информации. Процесс

- 26. 1.3. Экспертные системы Методы решения задач в экспертных системах: - метод логического вывода, основанный на технике

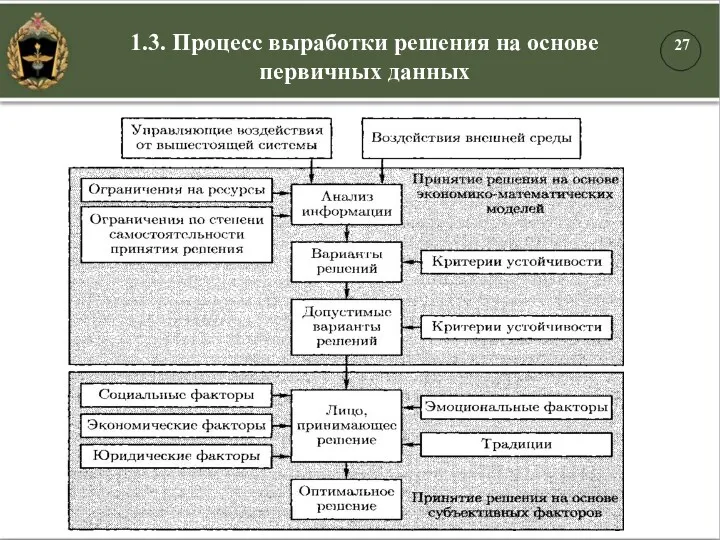

- 27. 1.3. Процесс выработки решения на основе первичных данных

- 28. 1.3. Экспертные системы Система поддержки принятия решений (СППР) - автоматизированная интерактивная человеко- машинная система на основе

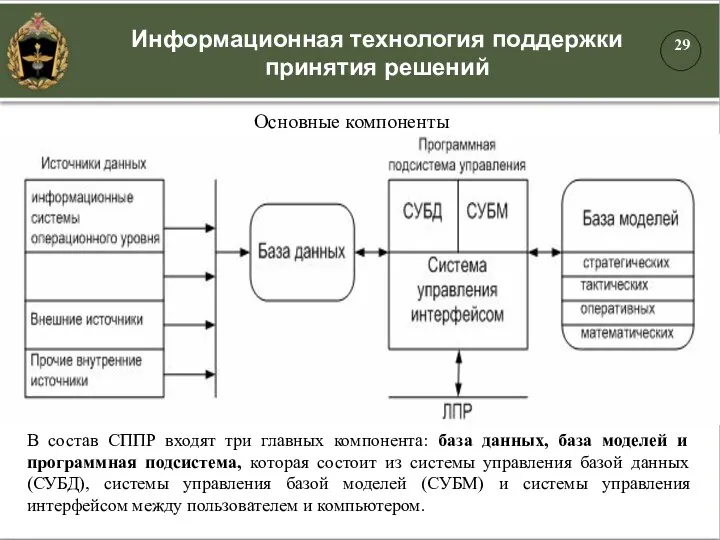

- 29. Информационная технология поддержки принятия решений Основные компоненты В состав СППР входят три главных компонента: база данных,

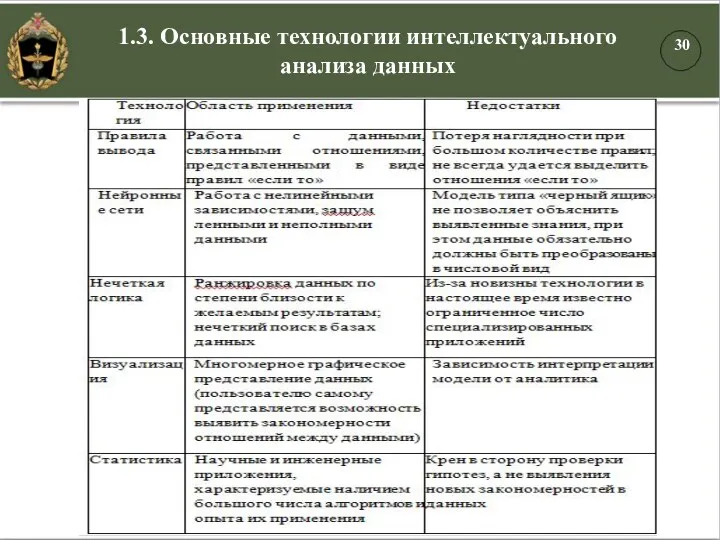

- 30. 1.3. Основные технологии интеллектуального анализа данных

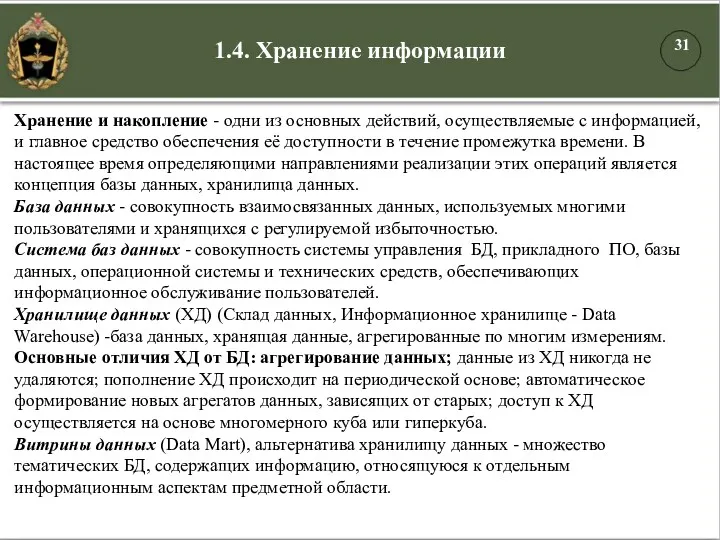

- 31. Хранение и накопление - одни из основных действий, осуществляемые с информацией, и главное средство обеспечения её

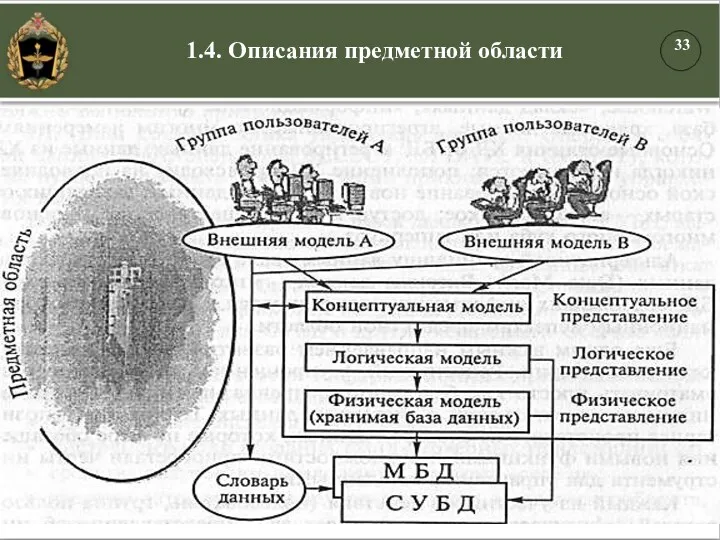

- 32. Каждый из участников действия (пользователь, группа пользователей, «физическая память») имеет свое представление об информации (внешнее). По

- 33. 1.4. Описания предметной области

- 34. 1.4. Фрагмент предметной области «Материально-техническое снабжение»

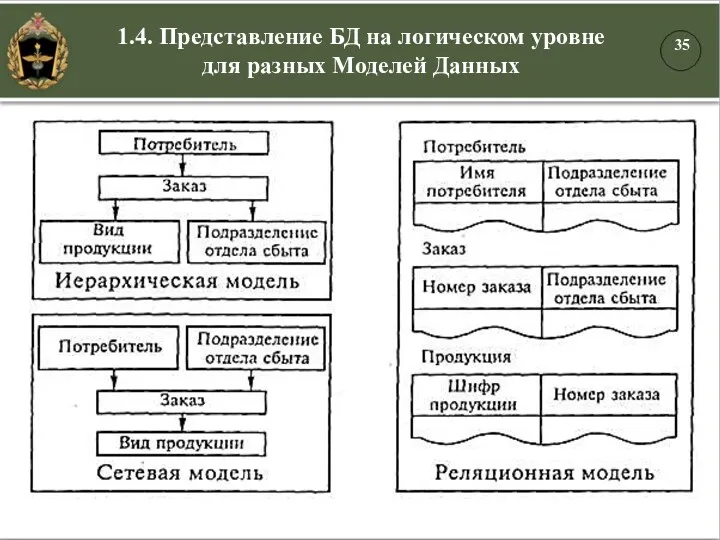

- 35. 1.4. Представление БД на логическом уровне для разных Моделей Данных

- 36. В условиях использования ИТ функции взаимодействия распределены между человеком и техническими устройствами. Основной задачей операции представления

- 37. Составные части интерфейса 1.5. Представление и использование информации Технология представления информации должна давать дополнительные возможности для

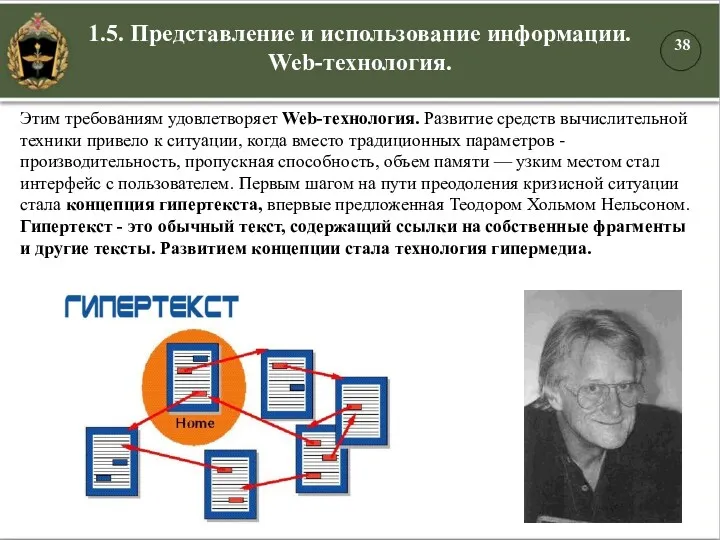

- 38. 1.5. Представление и использование информации. Web-технология. Этим требованиям удовлетворяет Web-технология. Развитие средств вычислительной техники привело к

- 39. 1.5. Представление и использование информации. Web-технология.

- 40. 1.5. Представление и использование информации. Web-технология. Дальнейшее развитие гипертекст получил с появлением сети Internet, когда появилась

- 41. 1.5. Представление и использование информации. Web-технология. Несомненным преимуществом Web-технологии является удобная форма предоставления информационных услуг потребителям,

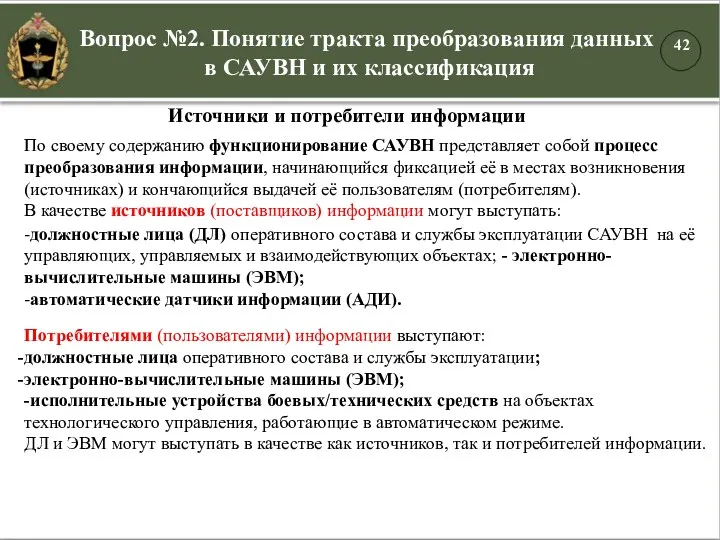

- 42. Вопрос №2. Понятие тракта преобразования данных в САУВН и их классификация По своему содержанию функционирование САУВН

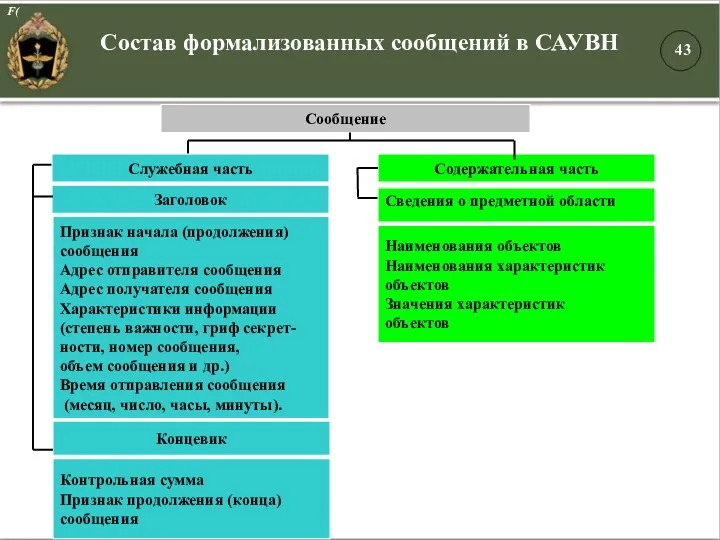

- 43. F( Состав формализованных сообщений в САУВН Сообщение Содержательная часть Заголовок Признак начала (продолжения) сообщения Адрес отправителя

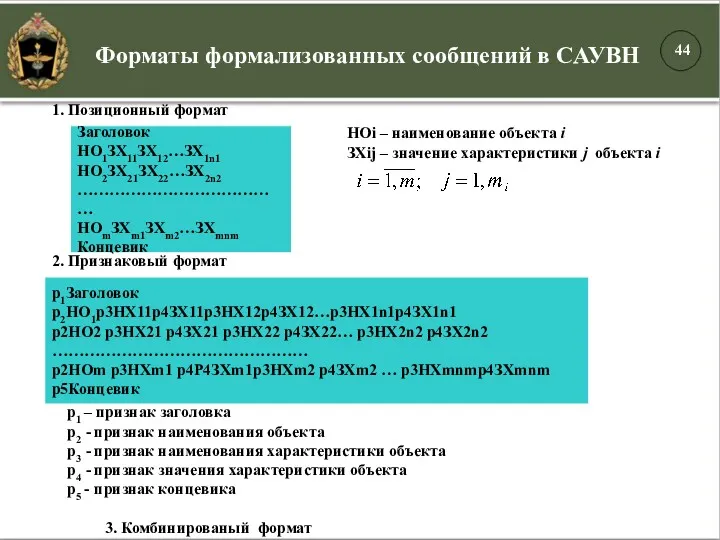

- 44. Форматы формализованных сообщений в САУВН 1. Позиционный формат Заголовок НО1ЗХ11ЗХ12…ЗХ1n1 НО2ЗХ21ЗХ22…ЗХ2n2 ………………………………… НОmЗХm1ЗХm2…ЗХmnm Концевик 2. Признаковый

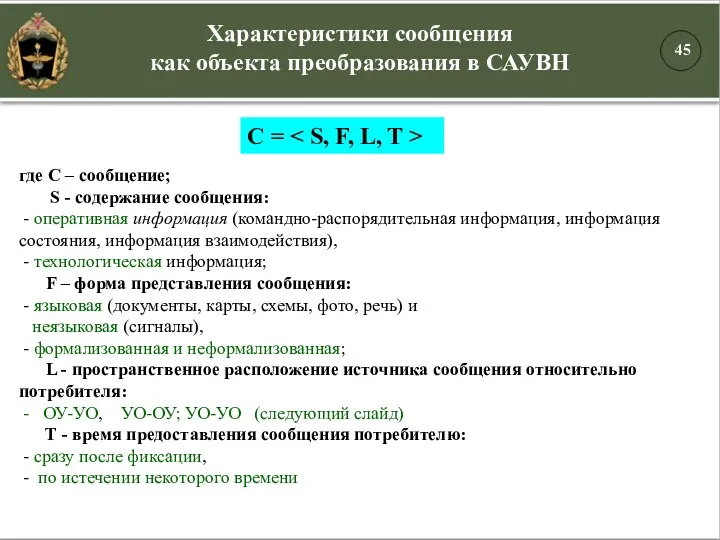

- 45. Характеристики сообщения как объекта преобразования в САУВН С = где С – сообщение; S - содержание

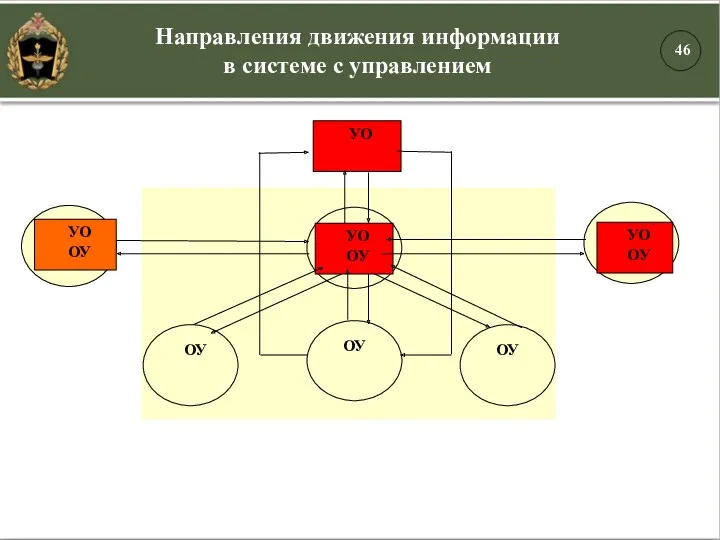

- 46. Направления движения информации в системе c управлением УО ОУ УО ОУ УО УО ОУ ОУ ОУ

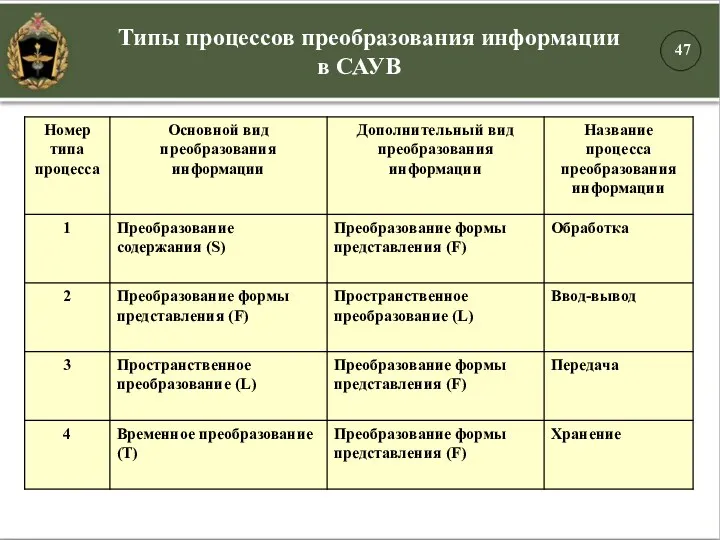

- 47. Типы процессов преобразования информации в САУВ

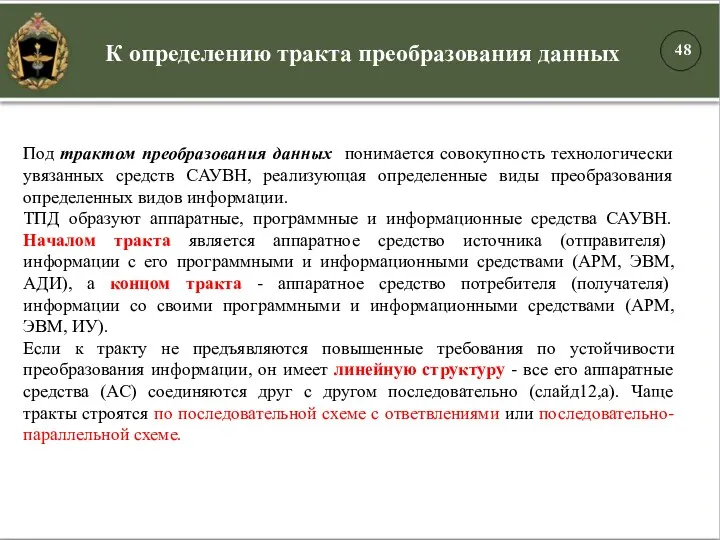

- 48. К определению тракта преобразования данных Под трактом преобразования данных понимается совокупность технологически увязанных средств САУВН, реализующая

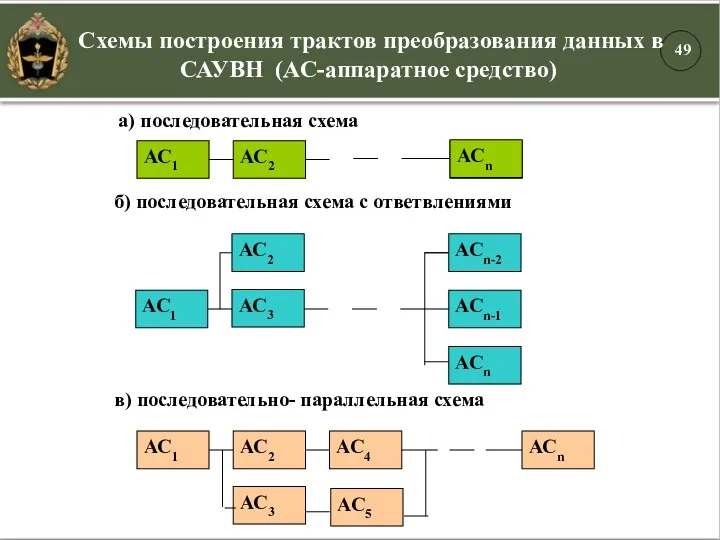

- 49. Схемы построения трактов преобразования данных в САУВН (АС-аппаратное средство)

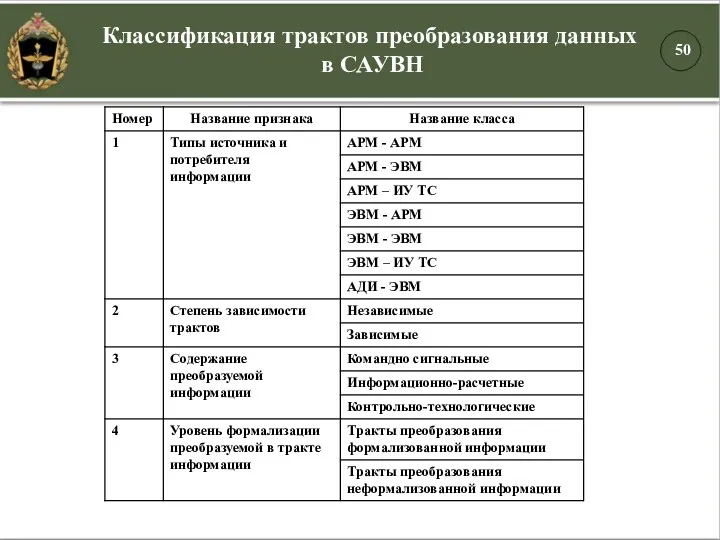

- 50. Классификация трактов преобразования данных в САУВН

- 51. Подклассы трактов по типам источника и потребителя информации

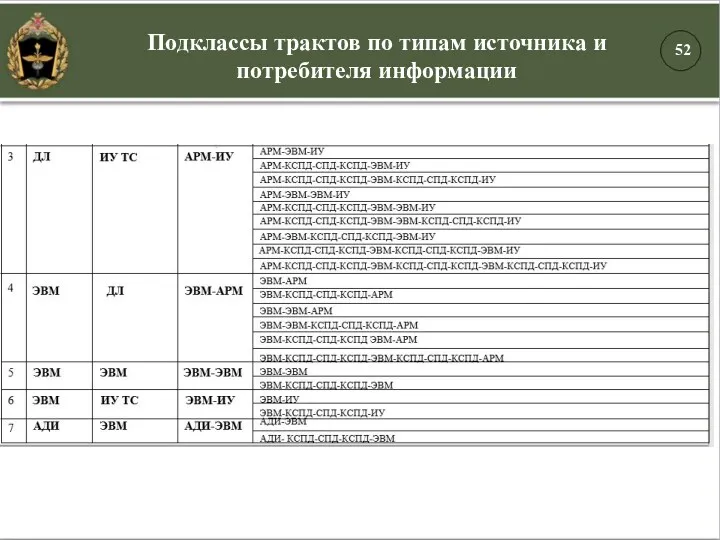

- 52. Подклассы трактов по типам источника и потребителя информации

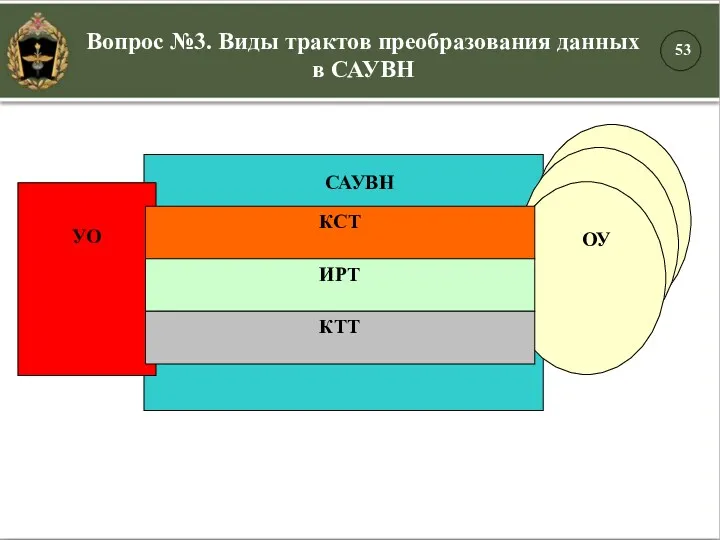

- 53. Вопрос №3. Виды трактов преобразования данных в САУВН ОУ ОУ УО ОУ САУВН

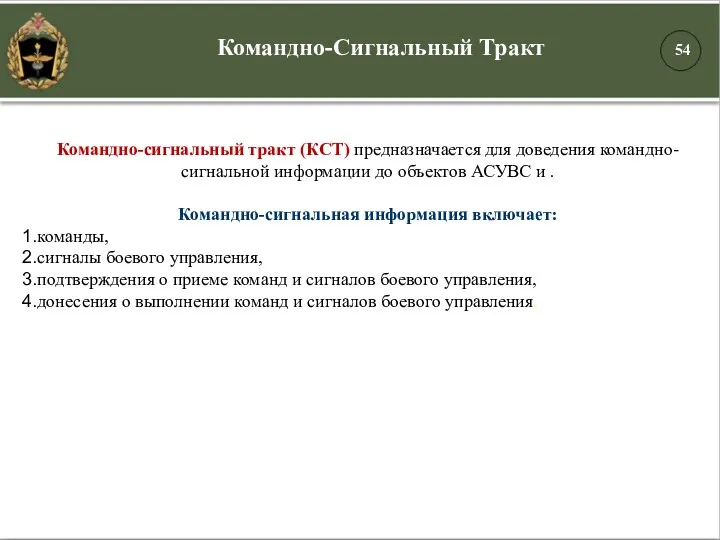

- 54. Командно-Сигнальный Тракт Командно-сигнальный тракт (КСТ) предназначается для доведения командно-сигнальной информации до объектов АСУВС и . Командно-сигнальная

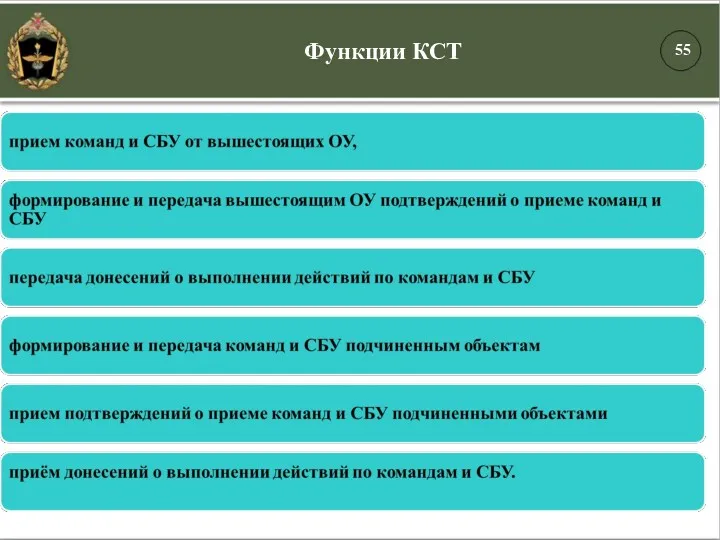

- 55. Функции КСТ

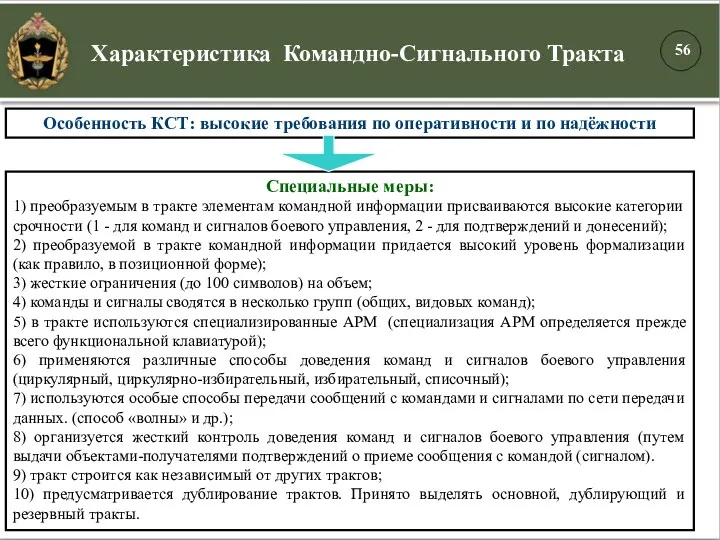

- 56. Характеристика Командно-Сигнального Тракта Специальные меры: 1) преобразуемым в тракте элементам командной информации присваиваются высокие категории срочности

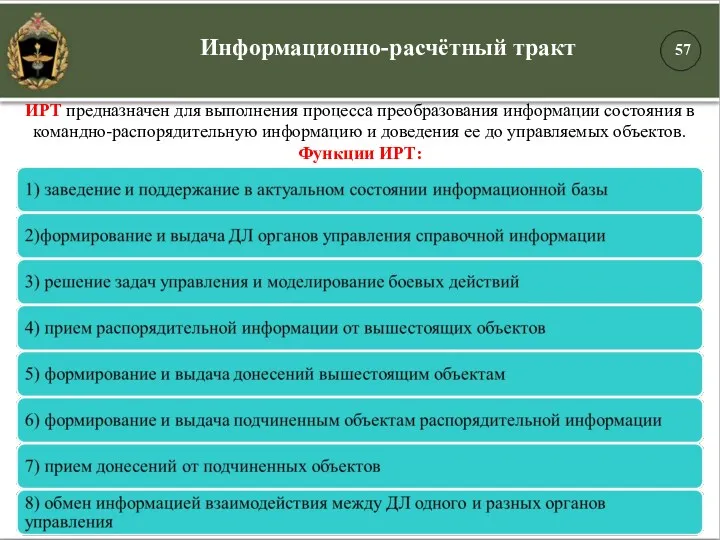

- 57. Информационно-расчётный тракт ИРТ предназначен для выполнения процесса преобразования информации состояния в командно-распорядительную информацию и доведения ее

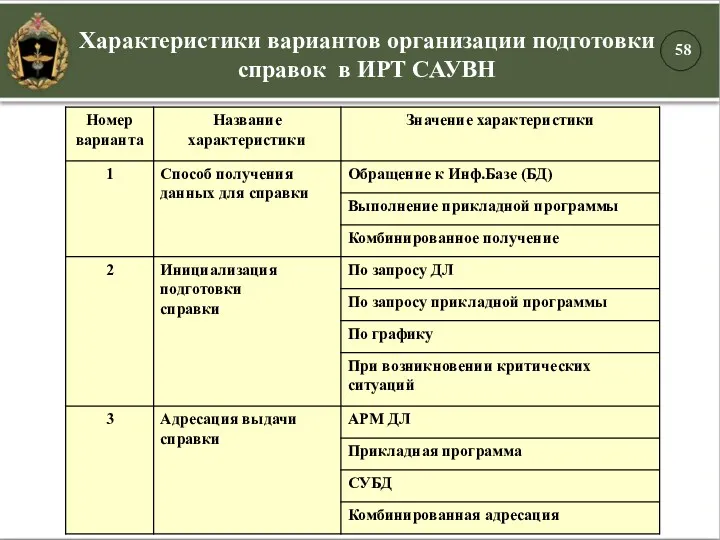

- 58. Характеристики вариантов организации подготовки справок в ИРТ САУВН

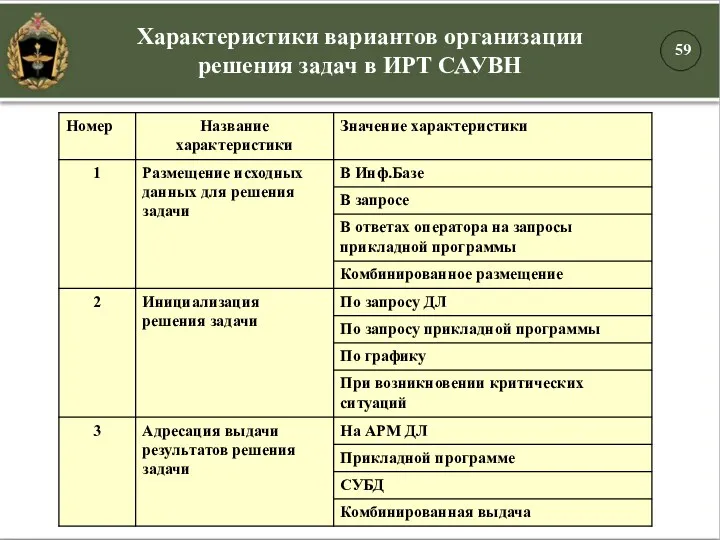

- 59. Характеристики вариантов организации решения задач в ИРТ САУВН

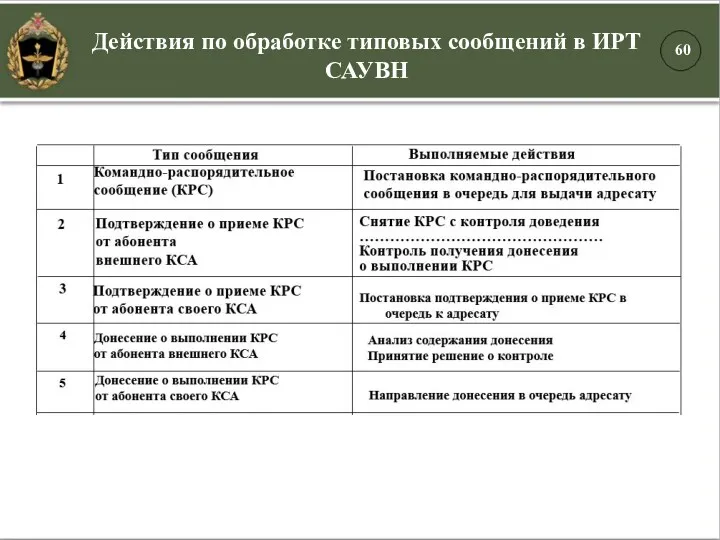

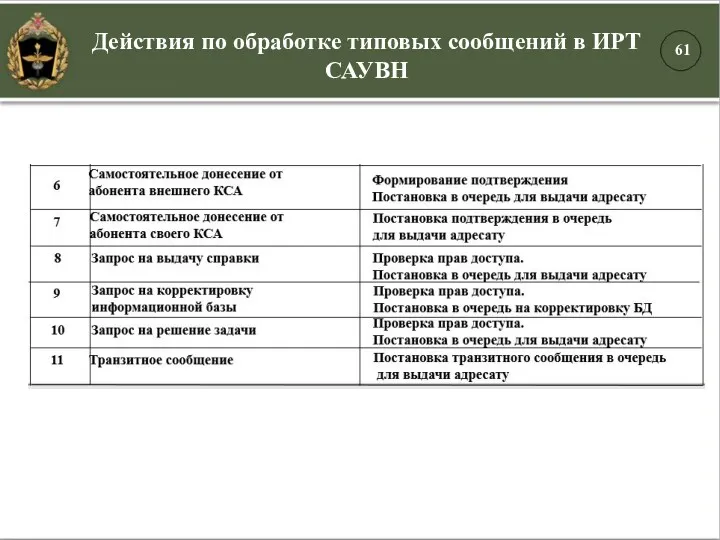

- 60. Действия по обработке типовых сообщений в ИРТ САУВН

- 61. Действия по обработке типовых сообщений в ИРТ САУВН

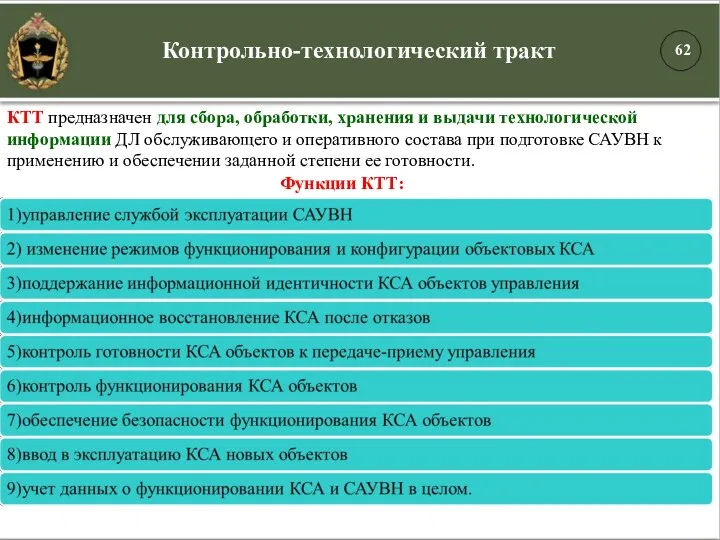

- 62. Контрольно-технологический тракт КТТ предназначен для сбора, обработки, хранения и выдачи технологической информации ДЛ обслуживающего и оперативного

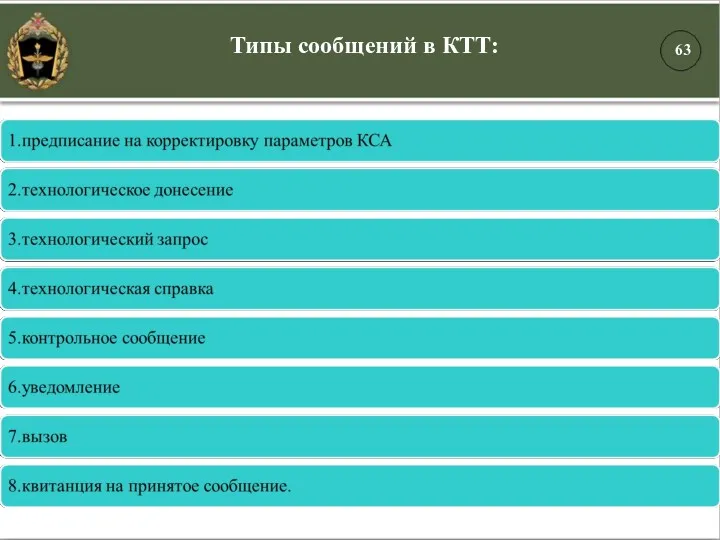

- 63. Типы сообщений в КТТ:

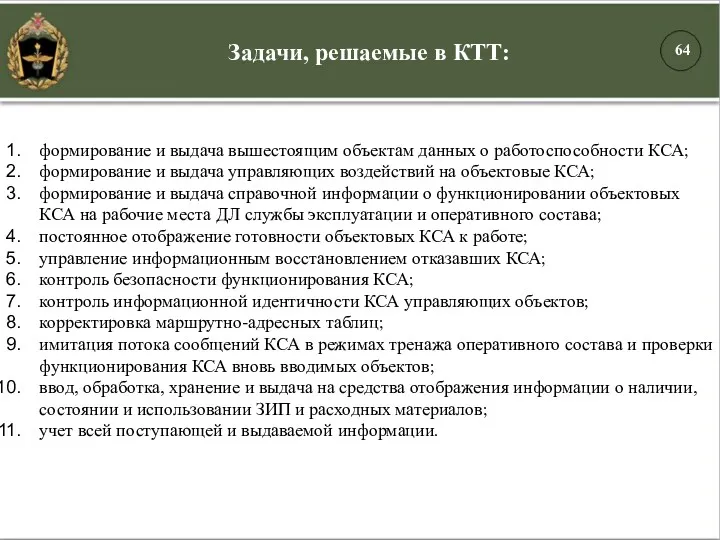

- 64. Задачи, решаемые в КТТ: формирование и выдача вышестоящим объектам данных о работоспособности КСА; формирование и выдача

- 65. Сокращения: ОТЗ – оперативно-тактическая задача Вопрос №4. Разработка постановок задач и алгоритмов их решения.

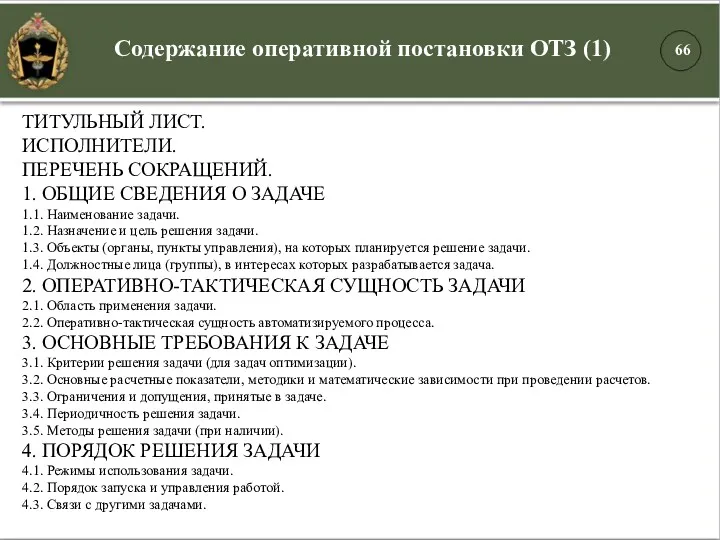

- 66. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. ИСПОЛНИТЕЛИ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАДАЧЕ 1.1. Наименование задачи. 1.2. Назначение и

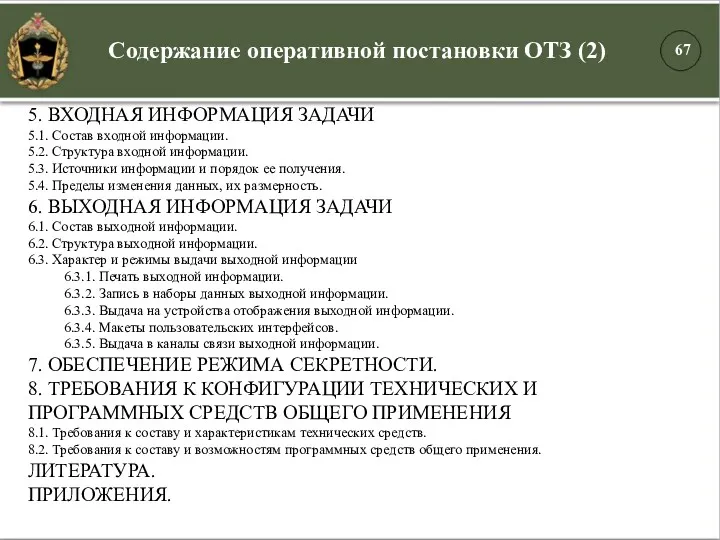

- 67. 5. ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАДАЧИ 5.1. Состав входной информации. 5.2. Структура входной информации. 5.3. Источники информации и

- 68. Входная информация задачи (комплекса задач) - информация, поступающая в обработку информационно-расчетными задачами (комплексами задач). Выходная информация

- 69. В приложениях к «Постановке задачи» при наличии соответствующих требований приводятся: формы входных и выходных документов, правила

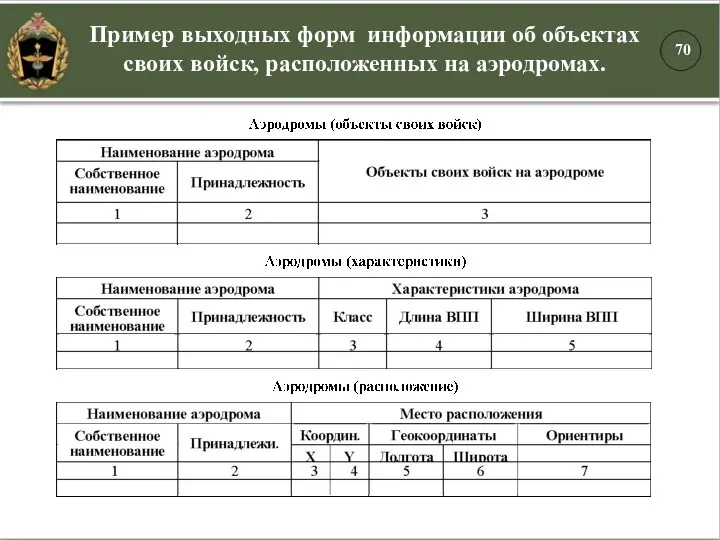

- 70. Пример выходных форм информации об объектах своих войск, расположенных на аэродромах.

- 71. Контрольные вопросы Укажите основные фазы извлечения информации. Объясните суть декомпозиции на основе объектно-ориентированного подхода. Что такое

- 72. Задание на самоподготовку Повторить материал лекции. Подготовиться к семинарскому занятию, подготовить рефераты и выступления. Повторить основные

- 74. Скачать презентацию

Шаблоны Школьные

Шаблоны Школьные Числа от 1 до 100. Умножение и деление

Числа от 1 до 100. Умножение и деление ТУРГЕНЕВ ОТЦЫ БАЗАРОВ И РОДИТЕЛИ 2

ТУРГЕНЕВ ОТЦЫ БАЗАРОВ И РОДИТЕЛИ 2 Судовое вспомогательное энергооборудование

Судовое вспомогательное энергооборудование Традиции, обычаи воспитания казаков

Традиции, обычаи воспитания казаков Німеччина (ФРН), утворення ФРН 23 травня 1949

Німеччина (ФРН), утворення ФРН 23 травня 1949 Виды и рода войск Российской федерации

Виды и рода войск Российской федерации Северная Америка

Северная Америка Системы обеспечения безопасности движения

Системы обеспечения безопасности движения Виды условных знаков. Виды карт по содержанию

Виды условных знаков. Виды карт по содержанию Рафаэль Санти

Рафаэль Санти Презентация Христос и Его крест

Презентация Христос и Его крест ) Жизнь на материках

) Жизнь на материках Разработка занятия по технике изонить. Первые шаги - угол.

Разработка занятия по технике изонить. Первые шаги - угол. Анонимные Наркоманы. Служение больницы и учреждения. Исправительные учреждения

Анонимные Наркоманы. Служение больницы и учреждения. Исправительные учреждения урок - кроссворд

урок - кроссворд Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов Урок технологии в малокомплектной сельской школе Изготовление домашних оберегов

Урок технологии в малокомплектной сельской школе Изготовление домашних оберегов Қазақтың сүт өнімдері. Сүт өнімдерінің адам ағзасына пайдасы

Қазақтың сүт өнімдері. Сүт өнімдерінің адам ағзасына пайдасы Базовые эмоции

Базовые эмоции Наноспутники в системе космической радиосвязи

Наноспутники в системе космической радиосвязи Балалардағы жүрек ырғағының бұзылысы

Балалардағы жүрек ырғағының бұзылысы ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ Лечение болевого синдрома у онкологических пациентов в педиатрии

Лечение болевого синдрома у онкологических пациентов в педиатрии презентация: Здоровые дети - здоровая страна

презентация: Здоровые дети - здоровая страна Николай Николаевич Носов

Николай Николаевич Носов Презентация. Игра на тему Этикет

Презентация. Игра на тему Этикет Библия и Евангелие

Библия и Евангелие