Содержание

- 2. Цель и задачи обучения орфографии. Лингвометодические понятия как основа обучения орфографии

- 3. Цель обучения орфографии в учреждении общего среднего образования - формирование относительной грамотности учащихся. Задачи обучения орфографии.

- 4. Орфография (от греч. orthos - правильный и grapho - пишу) - правила, устанавливающие единообразие способов передачи

- 5. В соответствии с данными разделами разграничивают типы орфограмм (будут рассмотрены далее). Каждому разделу соответствует свой набор

- 6. Морфофонематический принцип орфографии “заключается в том, что одна и та же буква обозначает фонему в сигнификативно

- 7. Традиционный принцип орфографии заключается в том, что узаконено написание, закрепленное традицией. Фонетический принцип орфографии "заключается в

- 8. Лексико-синтаксический принцип орфографии основан на противопоставлении слова и словосочетания, слов разных частей речи и их синтаксических

- 9. Обучение орфографии русского языка в учреждениях общего среднего образования предполагает не только формирование у учащихся представления

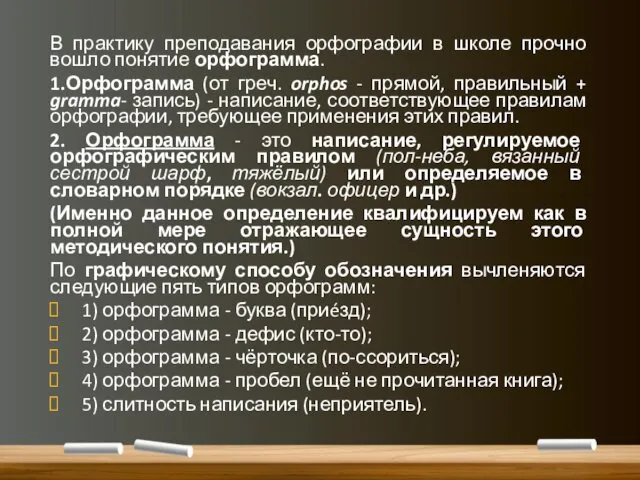

- 10. В практику преподавания орфографии в школе прочно вошло понятие орфограмма. 1.Орфограмма (от греч. orphos - прямой,

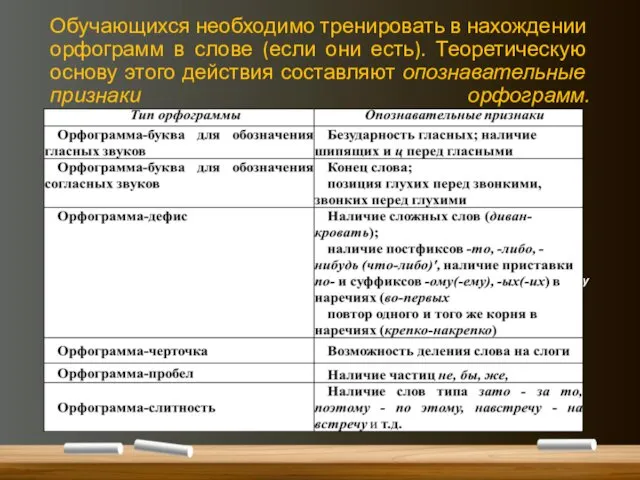

- 11. Обучающихся необходимо тренировать в нахождении орфограмм в слове (если они есть). Теоретическую основу этого действия составляют

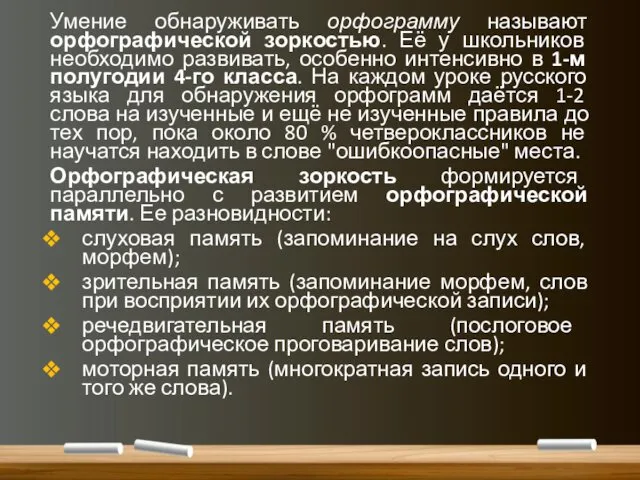

- 12. Умение обнаруживать орфограмму называют орфографической зоркостью. Её у школьников необходимо развивать, особенно интенсивно в 1-м полугодии

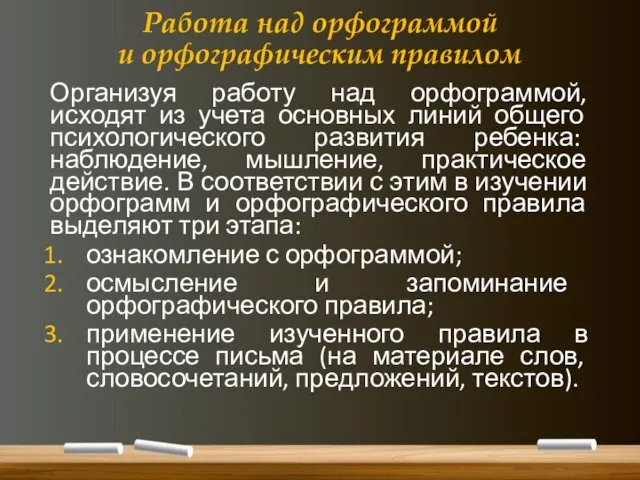

- 13. Работа над орфограммой и орфографическим правилом Организуя работу над орфограммой, исходят из учета основных линий общего

- 14. Напомним, что орфографические правила не однородны по своей структуре. Различают: правило-аксиому (“Ча, ща пиши с буквой

- 15. Организацию учебной деятельности школьников на каждом из этапов рассмотрим на примере работы над темой “Гласные о,

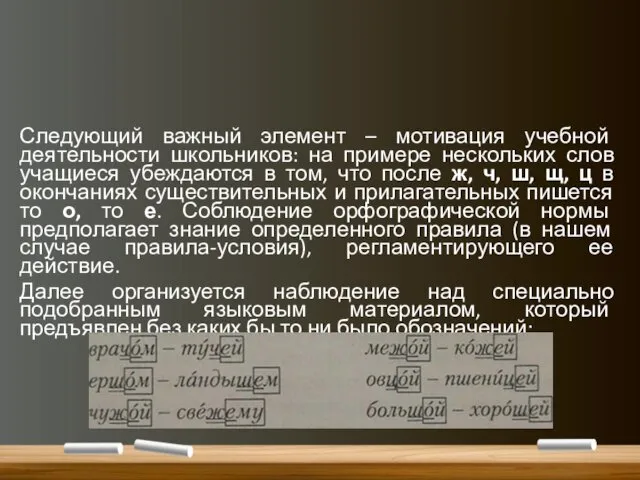

- 16. Следующий важный элемент – мотивация учебной деятельности школьников: на примере нескольких слов учащиеся убеждаются в том,

- 17. В окончаниях имен существительных и имен прилагательных после ж, ч, ш, щ и ц под ударением

- 18. Формирование орфографического умения начинается с выполнения заданий на обнаружение изучаемой орфограммы и ее объяснение. Первым выполняется

- 19. Упражнения, используемые при обучении орфографии При обучении правилам орфографии, их повторении и обобщении часто используется орфографический

- 20. Упражнения, используемые при обучении орфографии Разновидностью орфографического разбора является морфемно-орфографический анализ слова, развивающий орфографическую зоркость учащихся,

- 21. Упражнения, используемые при обучении орфографии Для развития и совершенствования орфографического навыка важную роль играют: списывание: с

- 22. Виды диктантов: предупредительный (с целью предупреждения орфографических ошибок записи слов с орфограммами предшествует работа над правилом,

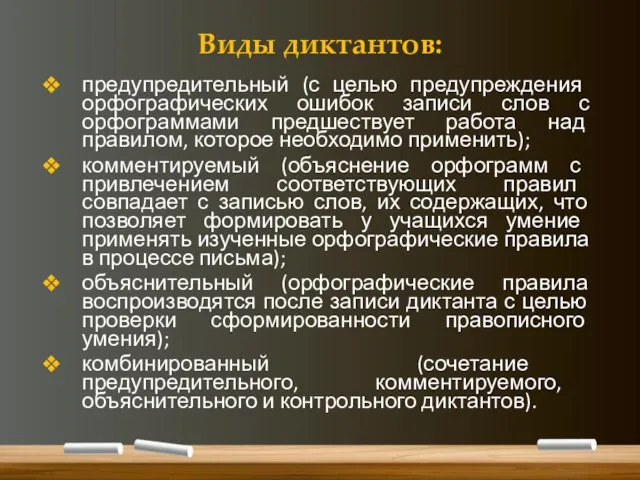

- 23. Классификация словарных диктантов А.А. Косолапковой 1. Словарный диктант с подсказкой Мячом – как написать? “Орфограмма, -

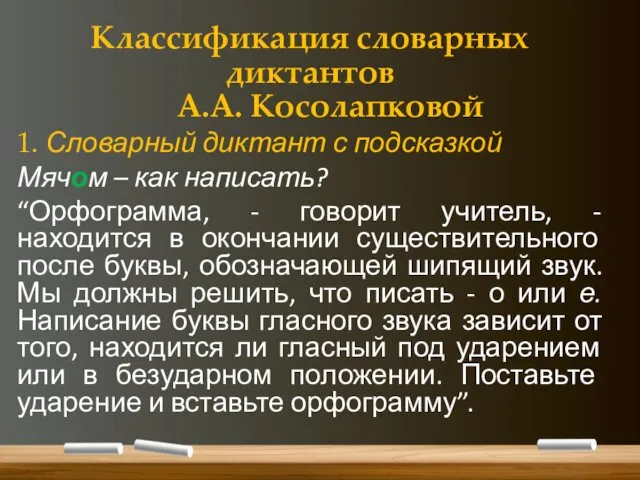

- 24. 2. Словарный диктант с грамматическим заданием Ветошь, пейзаж (определите род и склонение существительных). 2) К гвардии,

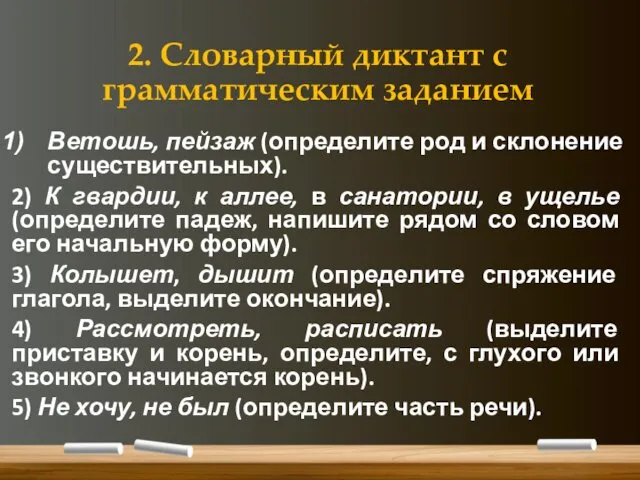

- 25. 3.Словарный диктант с самопроверкой Учащиеся пишут диктант, причем учитель называет параграфы, к которым нужно обратиться для

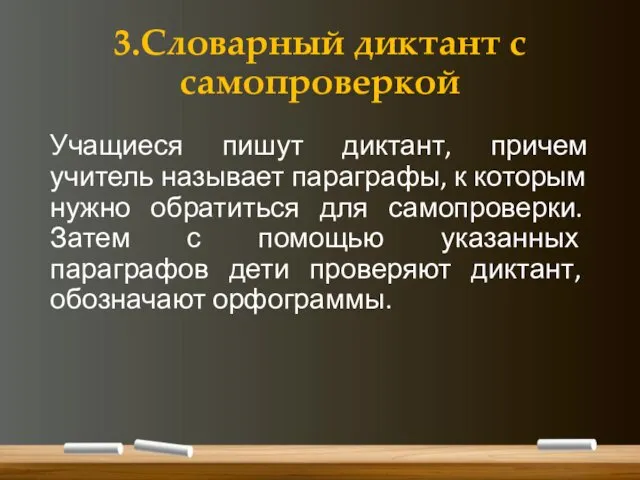

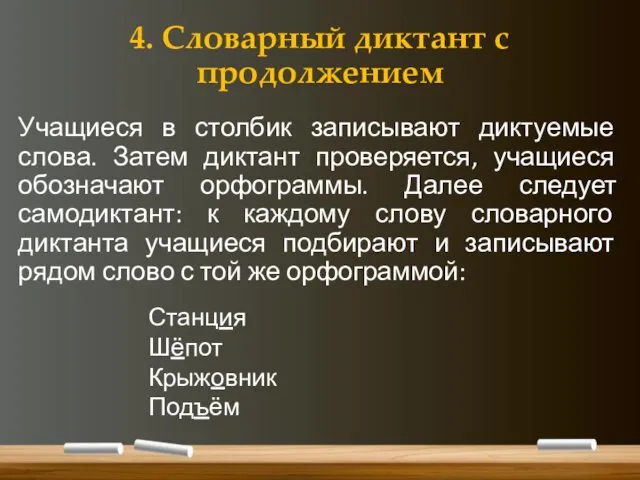

- 26. 4. Словарный диктант с продолжением Учащиеся в столбик записывают диктуемые слова. Затем диктант проверяется, учащиеся обозначают

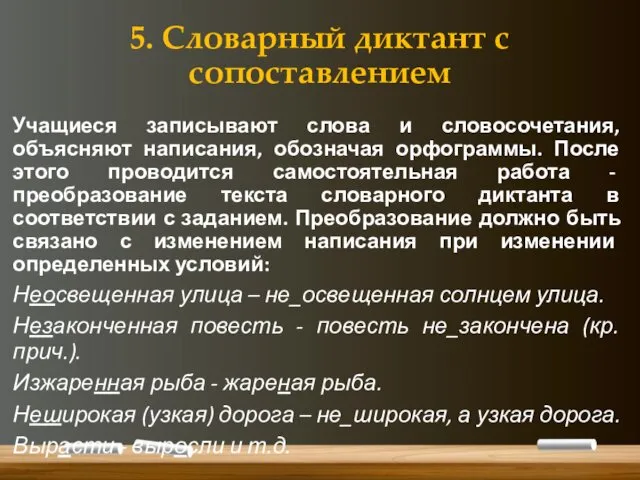

- 27. 5. Словарный диктант с сопоставлением Учащиеся записывают слова и словосочетания, объясняют написания, обозначая орфограммы. После этого

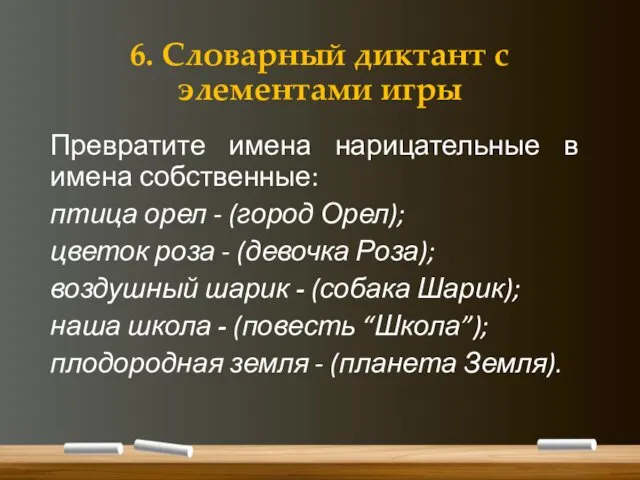

- 28. 6. Словарный диктант с элементами игры Превратите имена нарицательные в имена собственные: птица орел - (город

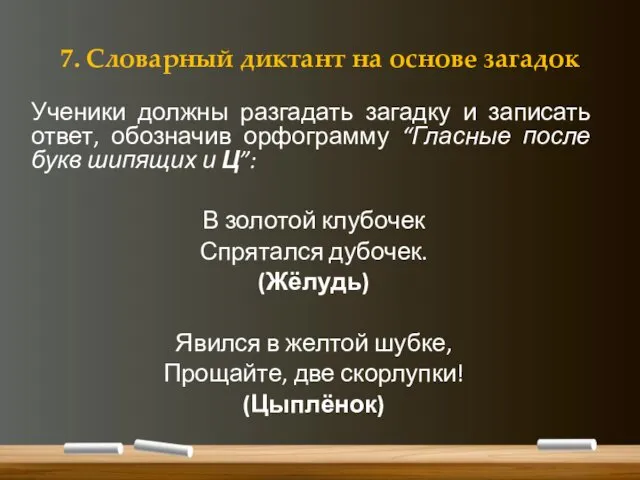

- 29. 7. Словарный диктант на основе загадок Ученики должны разгадать загадку и записать ответ, обозначив орфограмму “Гласные

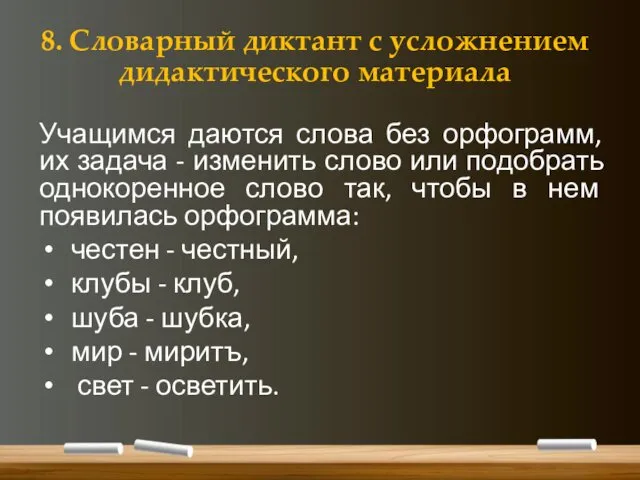

- 30. 8. Словарный диктант с усложнением дидактического материала Учащимся даются слова без орфограмм, их задача - изменить

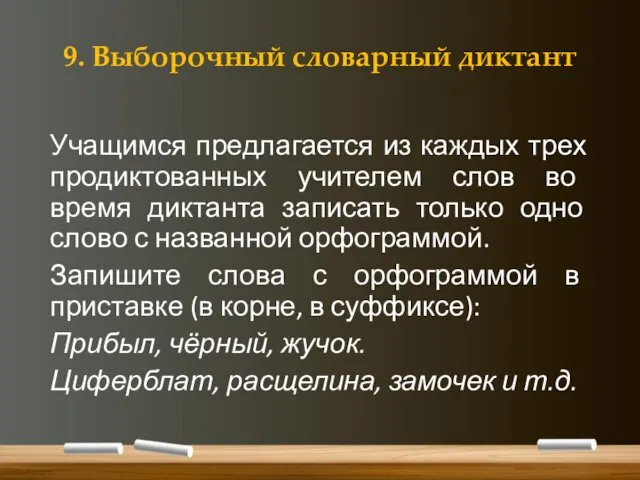

- 31. 9. Выборочный словарный диктант Учащимся предлагается из каждых трех продиктованных учителем слов во время диктанта записать

- 32. 10. Словарный диктант с использованием сигнальных карточек Перед тем как написать слово, продиктованное учителем, дети поднимают

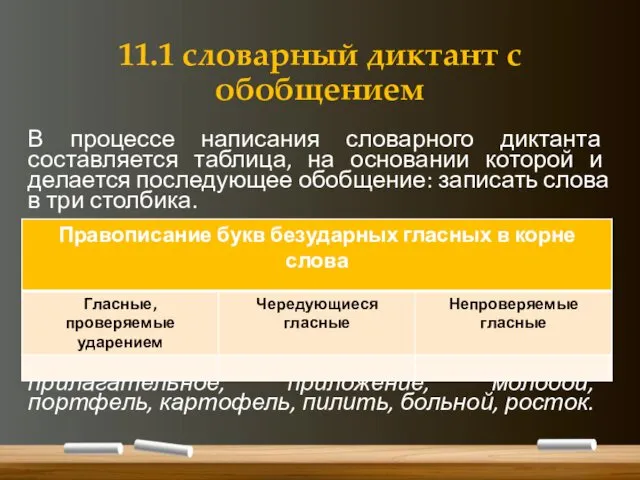

- 33. 11.1 словарный диктант с обобщением В процессе написания словарного диктанта составляется таблица, на основании которой и

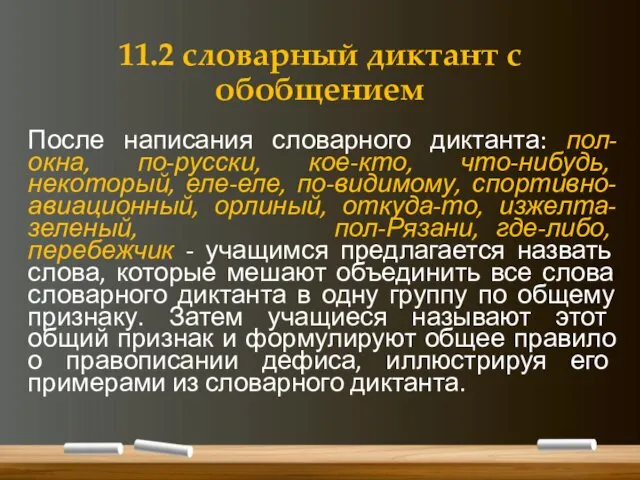

- 34. 11.2 словарный диктант с обобщением После написания словарного диктанта: пол-окна, по-русски, кое-кто, что-нибудь, некоторый, еле-еле, по-видимому,

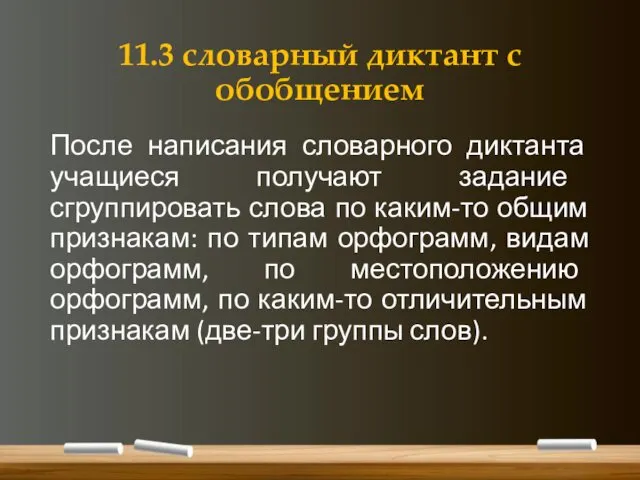

- 35. 11.3 словарный диктант с обобщением После написания словарного диктанта учащиеся получают задание сгруппировать слова по каким-то

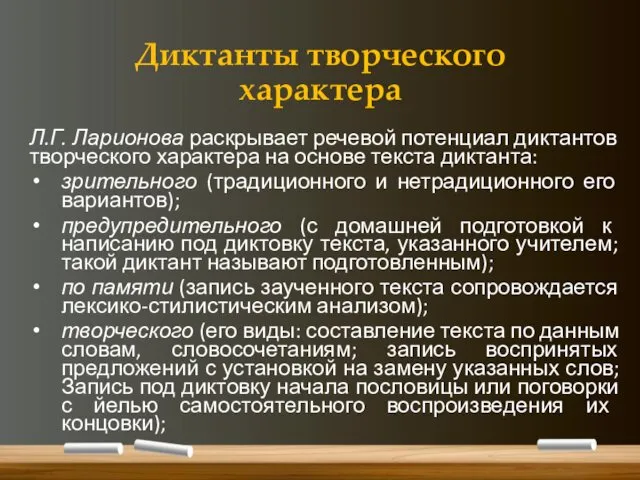

- 36. Диктанты творческого характера Л.Г. Ларионова раскрывает речевой потенциал диктантов творческого характера на основе текста диктанта: зрительного

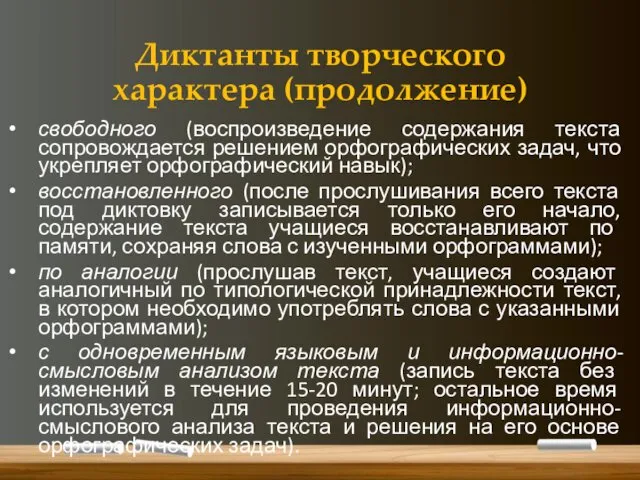

- 37. Диктанты творческого характера (продолжение) свободного (воспроизведение содержания текста сопровождается решением орфографических задач, что укрепляет орфографический навык);

- 38. Орфографический словарь Одним из эффективных средств обучения русскому языку наряду с учебником является орфографический словарь. Его

- 39. Приемы работы над непроверяемыми написаниями Приемы проверки трудных с точки зрения орфографической записи слов: привлечение этимологического

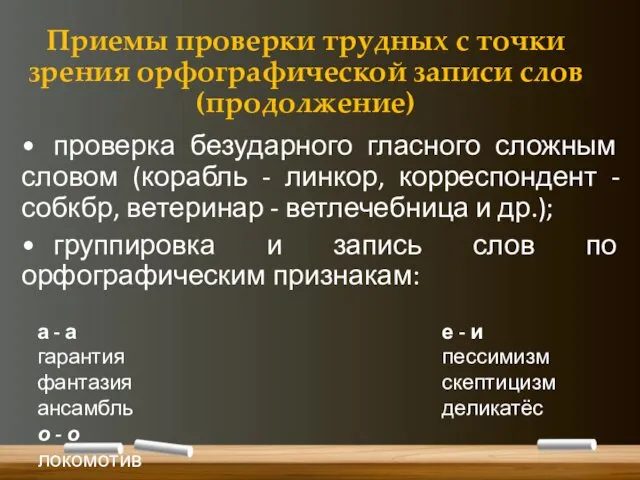

- 40. Приемы проверки трудных с точки зрения орфографической записи слов (продолжение) • проверка безударного гласного сложным словом

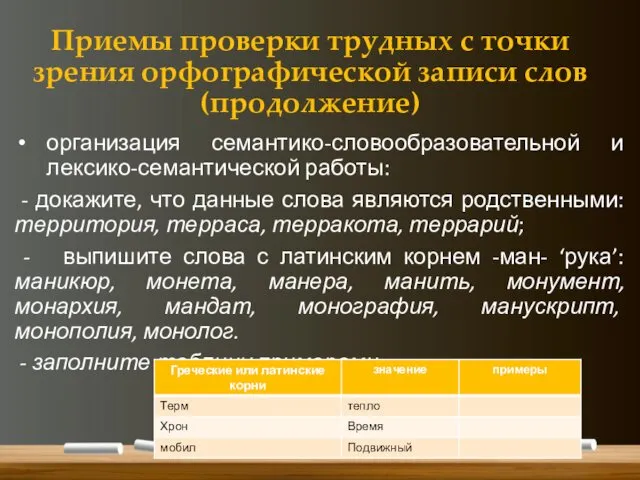

- 41. Приемы проверки трудных с точки зрения орфографической записи слов (продолжение) организация семантико-словообразовательной и лексико-семантической работы: -

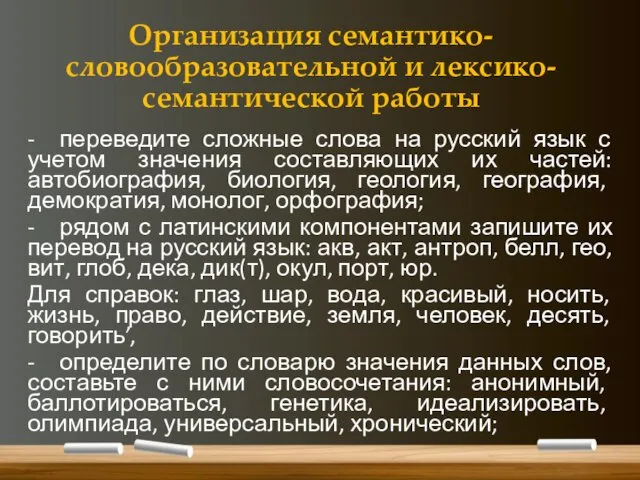

- 42. Организация семантико-словообразовательной и лексико-семантической работы - переведите сложные слова на русский язык с учетом значения составляющих

- 43. Организация семантико-словообразовательной и лексико-семантической работы - к данным иноязычным словам подберите слова исконно русские; от данных

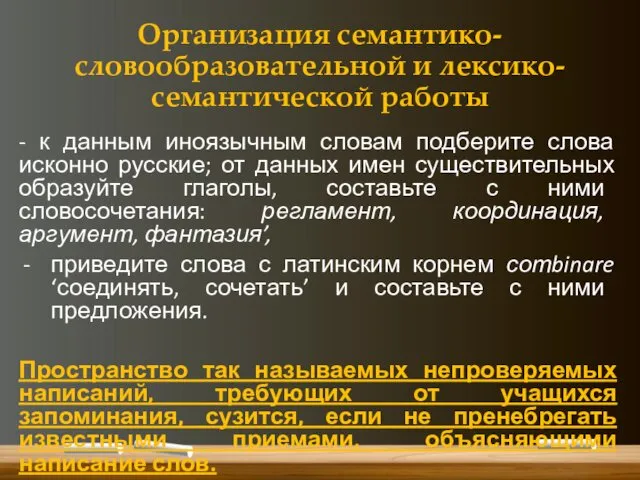

- 44. Повторение обобщение и систематизация орфографического материала, совершенствование орфографических навыков

- 45. Составляющие процесса автоматизации орфографических навыков учащихся «чтобы грамотность приросла к кончику пира» являются: - знание фонемных

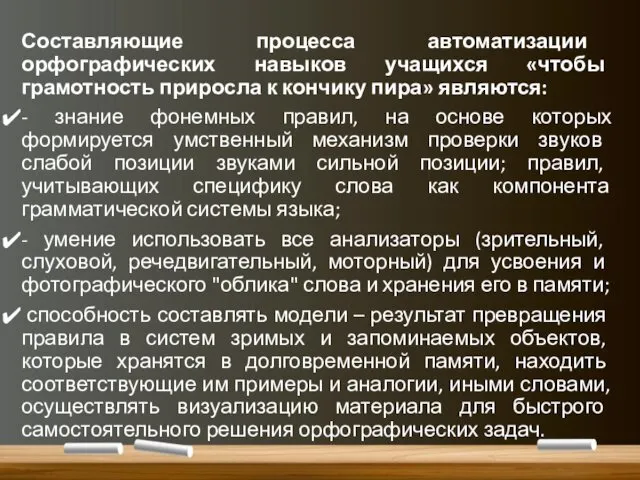

- 46. Повторение изученных орфографических правил, их обобщение и систематизация. в процессе чего устанавливаются внутрипредметные связи и отношения,

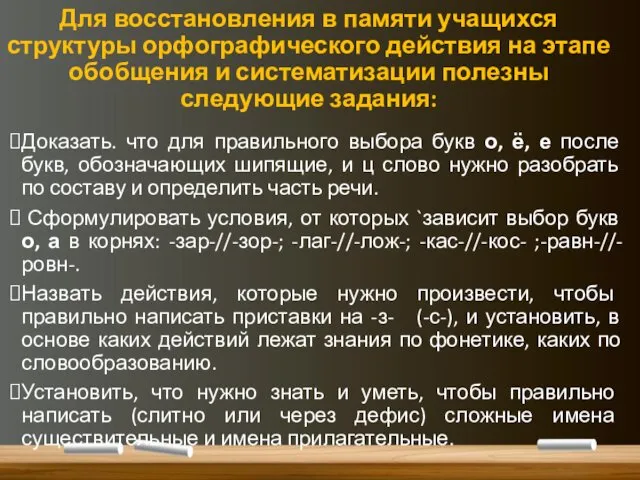

- 47. Для восстановления в памяти учащихся структуры орфографического действия на этапе обобщения и систематизации полезны следующие задания:

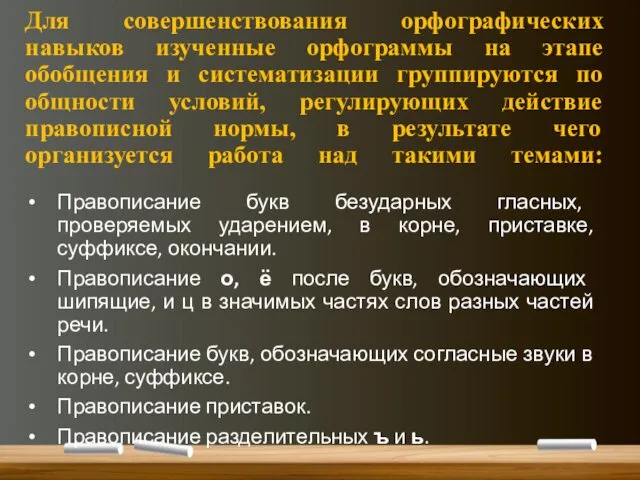

- 48. Для совершенствования орфографических навыков изученные орфограммы на этапе обобщения и систематизации группируются по общности условий, регулирующих

- 49. Темы (продолжение) Правописание сложных слов. Правописание н и нн в словах всех частей речи. Правописание не

- 50. Руководство обобщённым действием осуществляется: с привлечением алгоритма, который составляется в классе коллективно под руководством учителя и

- 51. На этапе обобщения внимание и интерес школьников к изученному материалу поддерживаются благодаря использованию создаваемых учителем интерактивных

- 52. подобрать текст диктанта для обобщения и систематизации указанных правил; данный без купюр текст подготовить для использования

- 53. Предупреждение орфографических ошибок Языковой материал, предназначенный в учебниках по русскому языку для развития орфографических навыков, предъявляется

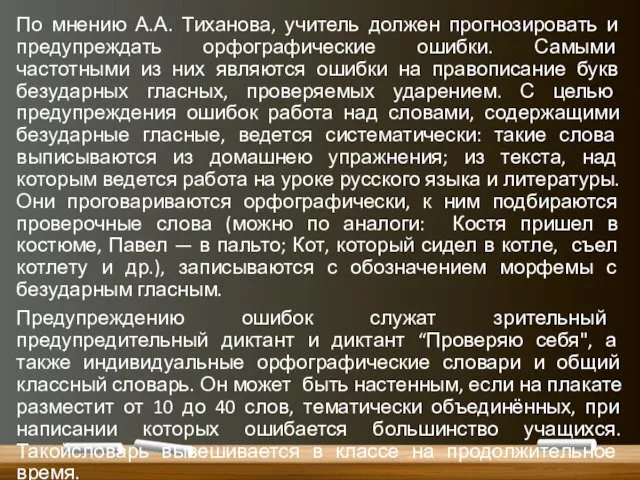

- 54. По мнению А.А. Тиханова, учитель должен прогнозировать и предупреждать орфографические ошибки. Самыми частотными из них являются

- 55. Как средство предупреждения орфографических ошибок в некоторых школах используются о р ф о г р а

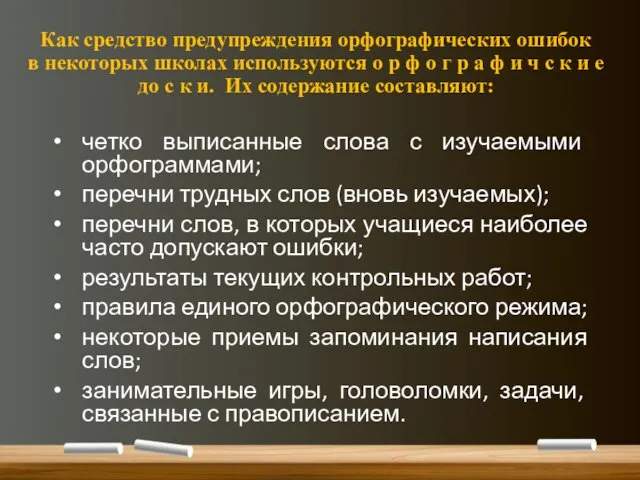

- 56. Учет, анализ и классификация орфографических ошибок Учет ошибок может быть количественным и качественным, общим и индивидуальным.

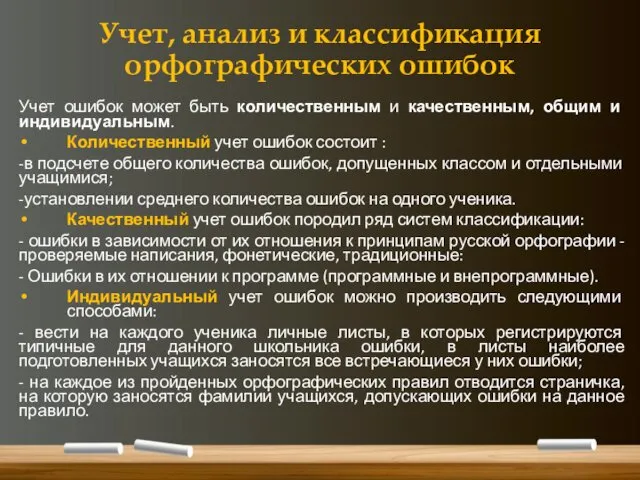

- 57. Повторяющиеся ошибки: Повторяющимися являются ошибки, которые допущены в одном и том же слове или в корне

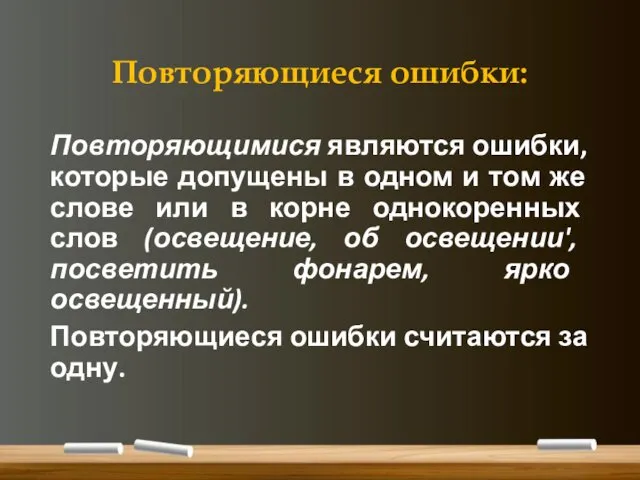

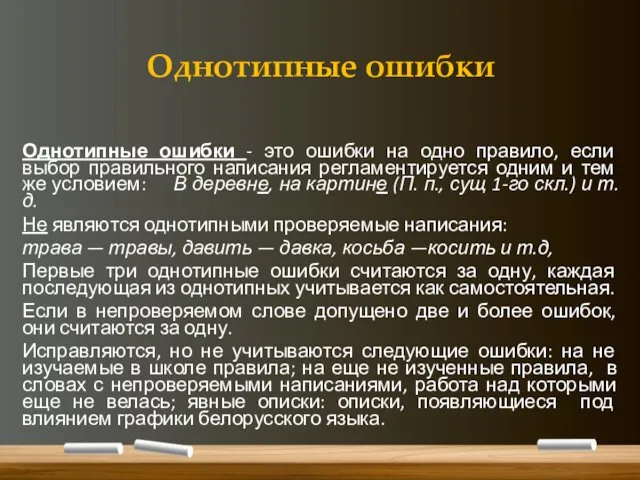

- 58. Однотипные ошибки Однотипные ошибки - это ошибки на одно правило, если выбор правильного написания регламентируется одним

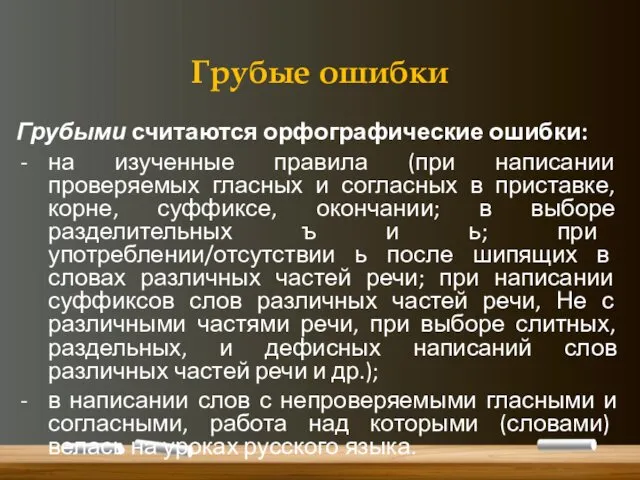

- 59. Грубые ошибки Грубыми считаются орфографические ошибки: на изученные правила (при написании проверяемых гласных и согласных в

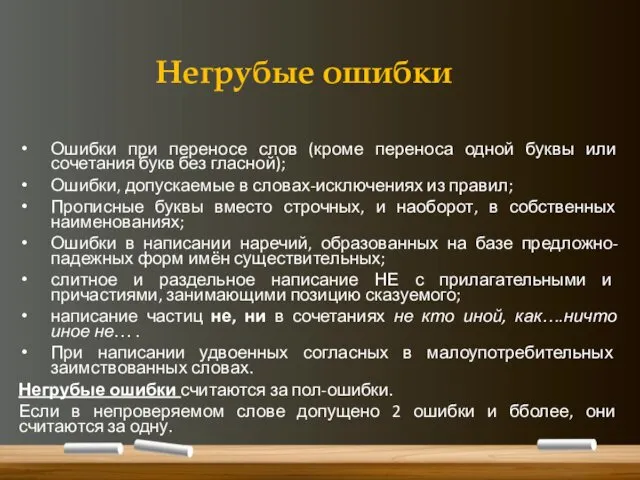

- 60. Негрубые ошибки Ошибки при переносе слов (кроме переноса одной буквы или сочетания букв без гласной); Ошибки,

- 62. Скачать презентацию

Очаговые симптомы поражения при нарушении мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне

Очаговые симптомы поражения при нарушении мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне Первопроходцы космоса

Первопроходцы космоса Параметры сканирования и классификация артефактов в МРТ. (Лекция 4)

Параметры сканирования и классификация артефактов в МРТ. (Лекция 4) Одноковшовые экскаваторы

Одноковшовые экскаваторы Самые известные и большие по площади озера России

Самые известные и большие по площади озера России Сборка графического компьютера за 50 тысяч рублей

Сборка графического компьютера за 50 тысяч рублей Научная презентация на тему: Свойства рыбы. Рубрика Какая рыба полезнее?

Научная презентация на тему: Свойства рыбы. Рубрика Какая рыба полезнее? Автоматизированные методы художественного проектирования одежды

Автоматизированные методы художественного проектирования одежды Правила личной гигиены и здоровья

Правила личной гигиены и здоровья Гражданство РФ. Приобретение гражданства

Гражданство РФ. Приобретение гражданства Личные не имущественные права и обязанности супругов

Личные не имущественные права и обязанности супругов Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными

Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды день здоровья Широкая масленица

день здоровья Широкая масленица Презентация к уроку технологии в 3 классе Снегирь

Презентация к уроку технологии в 3 классе Снегирь Перипартальная кардиомиопатия. Кардиомиопатия беременных и женщин послеродового периода

Перипартальная кардиомиопатия. Кардиомиопатия беременных и женщин послеродового периода Бюджетный календарь, город Рыбинск

Бюджетный календарь, город Рыбинск О внимании и внимательности

О внимании и внимательности ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ Фото

Фото Право власності на природні ресурси

Право власності на природні ресурси Осенняя фантазия

Осенняя фантазия Шаблоны презентаций Школьные

Шаблоны презентаций Школьные Создание станка для предприятий в сфере машиностроения

Создание станка для предприятий в сфере машиностроения Методическая разработка внеклссного мероприятия. Прощание с Букварём

Методическая разработка внеклссного мероприятия. Прощание с Букварём Общие сведения о программе 1С: Предприятие - ЗУП. Начальное заполнение информационной базы в 1С:

Общие сведения о программе 1С: Предприятие - ЗУП. Начальное заполнение информационной базы в 1С: Педагогический совет:Презентация деятельности методической работы.

Педагогический совет:Презентация деятельности методической работы. Витамин С в сокосодержащих продуктах

Витамин С в сокосодержащих продуктах