Содержание

- 2. Моноклональные гаммапатии Группа заболеваний, характеризующаяся пролиферацией одного клона плазматических клеток, продуцирующих электрофоретически и иммунологически гомогенный (моноклональный)

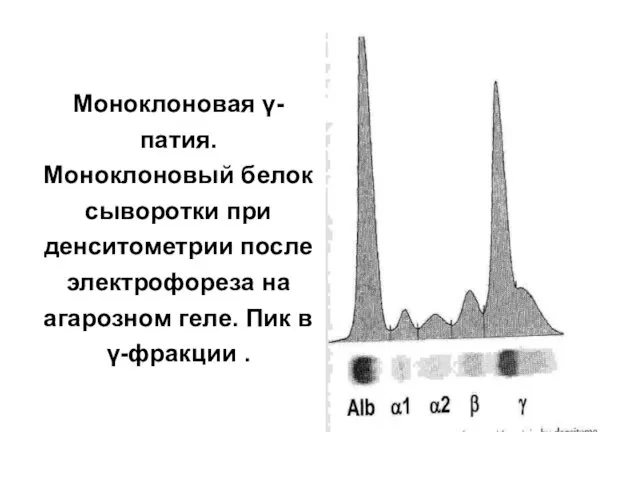

- 3. Моноклоновая ү-патия. Моноклоновый белок сыворотки при денситометрии после электрофореза на агарозном геле. Пик в ү-фракции .

- 4. Иммунофиксация выявляет моноклональный белок IgA k .

- 5. Моноклональные гаммапатии I. Моноклональные гаммапатии неопределенного значения (MGUS) А) доброкачественная (IgG, IgA, IgD, IgM) Б) ассоциированная

- 6. II.Злокачественные моноклональные гаммапатии 1. Множественная миелома (Симптоматическая миелома)*. 2. Вялотекущая (тлеющая) или индолентная миелома. 3. Плазмацитома.

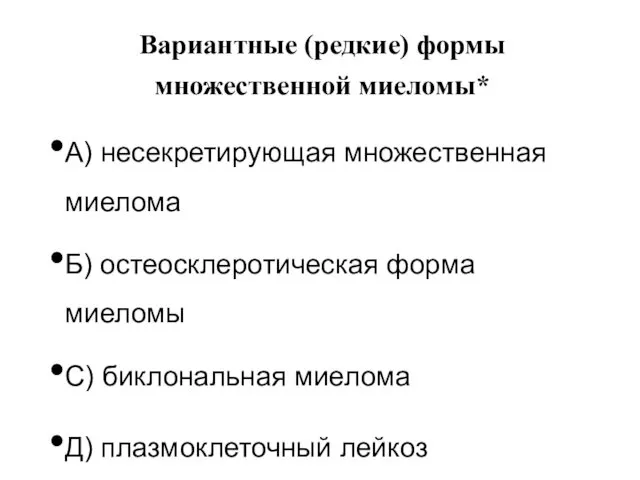

- 7. Вариантные (редкие) формы множественной миеломы* А) несекретирующая множественная миелома Б) остеосклеротическая форма миеломы С) биклональная миелома

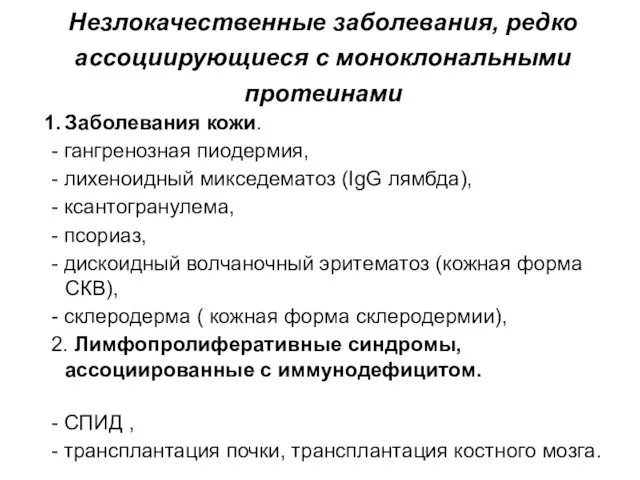

- 8. Незлокачественные заболевания, редко ассоциирующиеся с моноклональными протеинами Заболевания кожи. - гангренозная пиодермия, - лихеноидный микседематоз (IgG

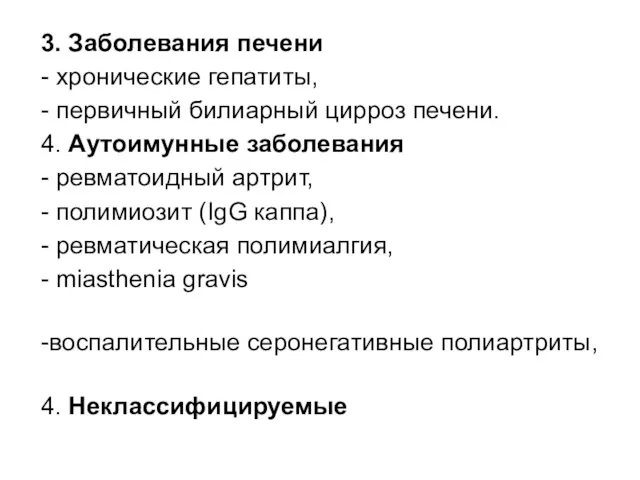

- 9. 3. Заболевания печени - хронические гепатиты, - первичный билиарный цирроз печени. 4. Аутоимунные заболевания - ревматоидный

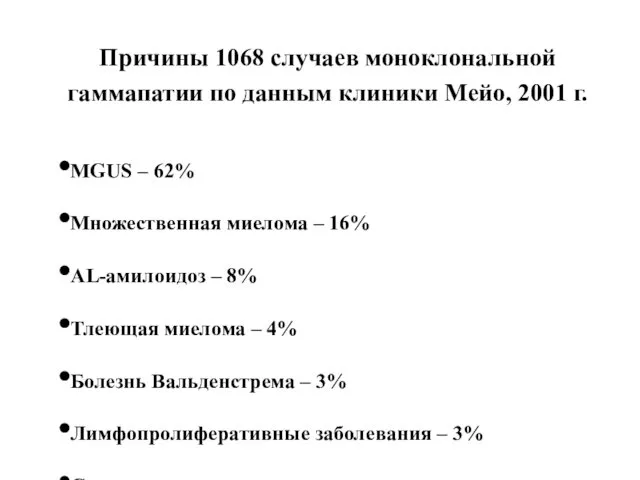

- 10. Причины 1068 случаев моноклональной гаммапатии по данным клиники Mейo, 2001 г. MGUS – 62% Множественная миелома

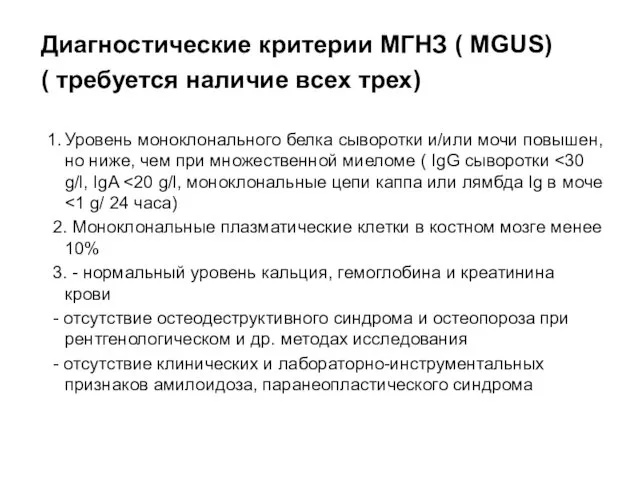

- 11. Диагностические критерии МГНЗ ( MGUS) ( требуется наличие всех трех) Уровень моноклонального белка сыворотки и/или мочи

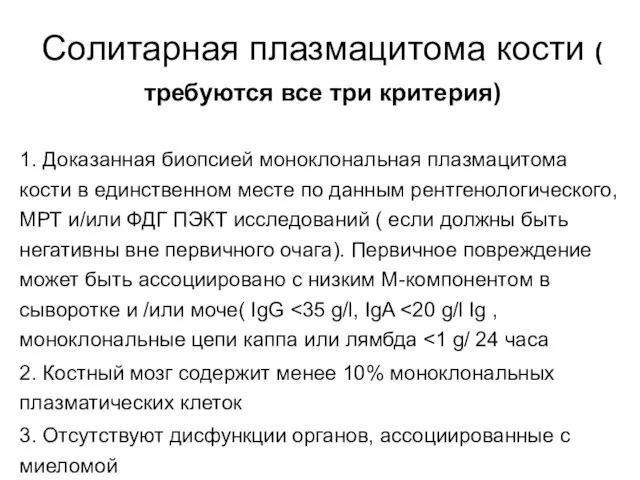

- 12. Солитарная плазмацитома кости ( требуются все три критерия) 1. Доказанная биопсией моноклональная плазмацитома кости в единственном

- 13. Крупный опухолевый узел в верхней доле правого легкого. Внекостная плазмоцитома

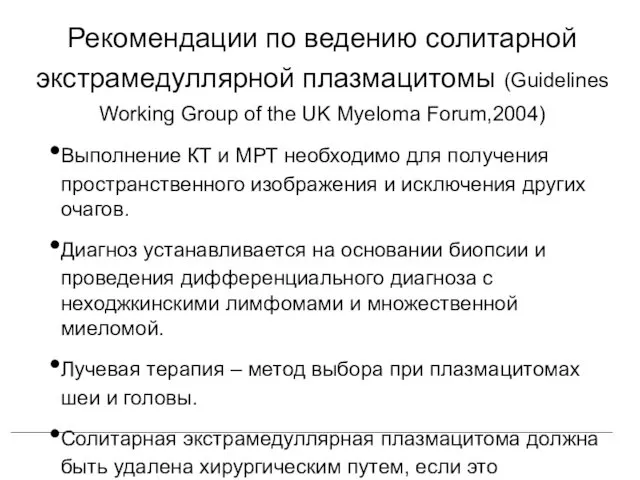

- 14. Рекомендации по ведению солитарной экстрамедуллярной плазмацитомы (Guidelines Working Group of the UK Myeloma Forum,2004) Выполнение КТ

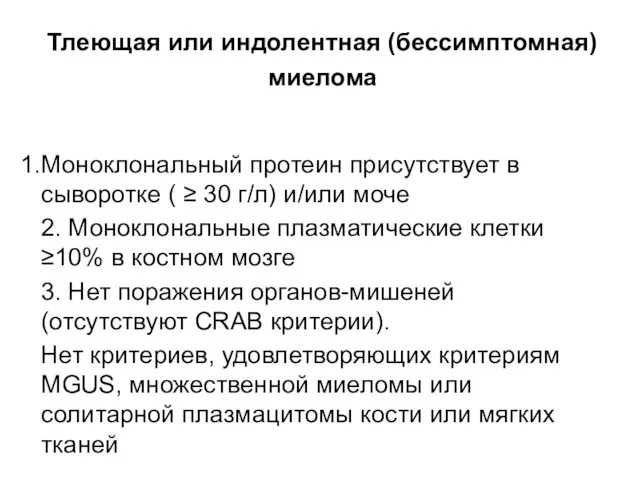

- 15. Тлеющая или индолентная (бессимптомная) миелома Моноклональный протеин присутствует в сыворотке ( ≥ 30 г/л) и/или моче

- 16. Множественная миелома – плазмоклеточная опухоль, характеризующаяся увеличением плазматических клеток в костном мозге, повышенной продукцией моноклонового белка,

- 17. Эпидемиология ММ составляет 1% всех онкологических заболеваний ММ составляет около 10% всех гемобластозов Люди монголоидной расы

- 18. Этиологические факторы Генетическая предрасположенность ( расовые различия, семейные случаи) Хроническая антигенная стимуляция ( инфекции, воспаление, заболевания

- 19. При множественной миеломе объектом опухолевой трансформации является клетка-предшественница В-лимфоцитов (клетка, проделавшая этапы антиген-зависимой дифферецировки, переключения изотипов

- 20. Патогенез и патофизиология миеломной болезни Первый патогенетический шаг –в развитии миеломы – появление ограниченного количества клональных

- 21. Патогенез миеломы 14q32 region BCL1/PRAD-1/cyclin D1 (11q23), cyclin D3 (6p21), FGFR3-MMSET (4p16.3), c-maf (16q23), mafB (20q11)

- 22. Регуляция скорости роста опухолевых клеток при ММ осуществляется рядом интерлейкинов и факторов роста, секретируемых стромальными клетками

- 23. Диагностические критерии множественной миеломы ( требуется наличие всех трех) 1. Моноклональные плазматические клетки в костном мозге

- 24. C (calcium) – кальций сыворотки >0,25ммоль/л выше верхних нормальных значений(>2,75 ммоль/л) R (renal) – нарушение функции

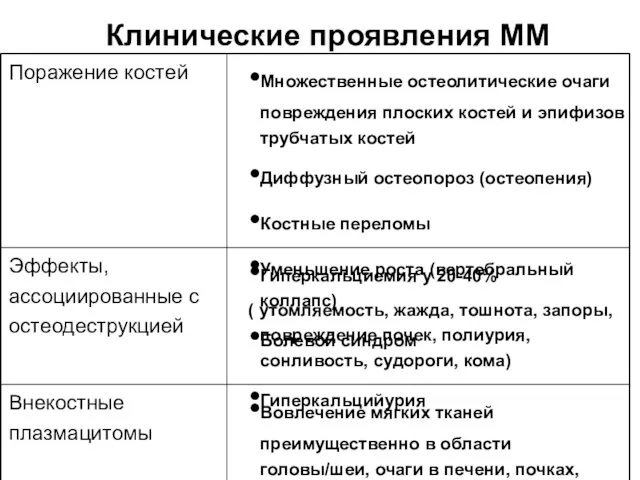

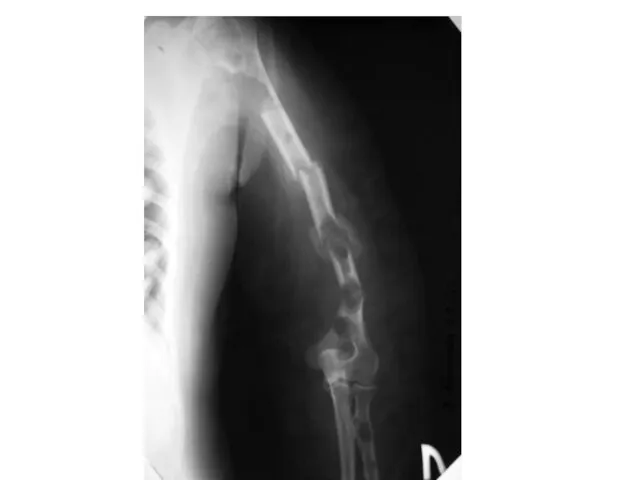

- 25. Клинические проявления ММ Поражение костей Множественные остеолитические очаги повреждения плоских костей и эпифизов трубчатых костей Диффузный

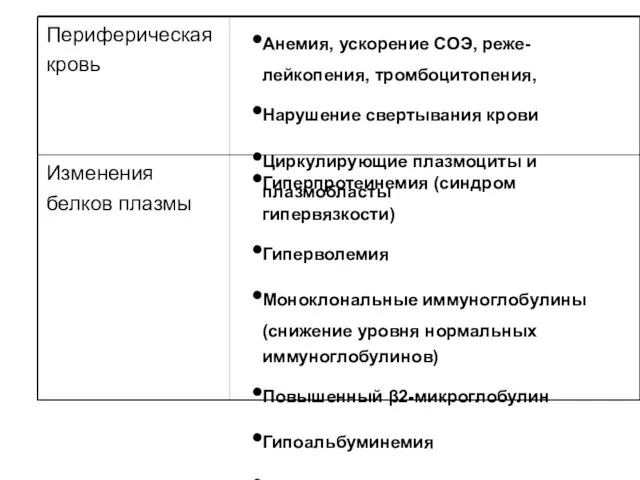

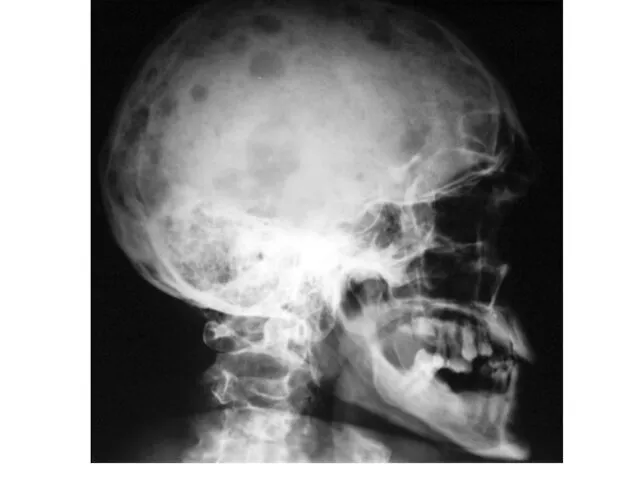

- 26. Периферическая кровь Анемия, ускорение СОЭ, реже- лейкопения, тромбоцитопения, Нарушение свертывания крови Циркулирующие плазмоциты и плазмобласты Изменения

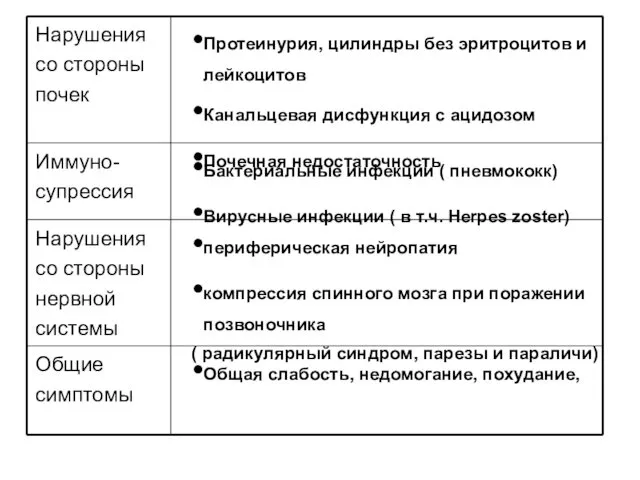

- 27. Нарушения со стороны почек Протеинурия, цилиндры без эритроцитов и лейкоцитов Канальцевая дисфункция с ацидозом Почечная недостаточность

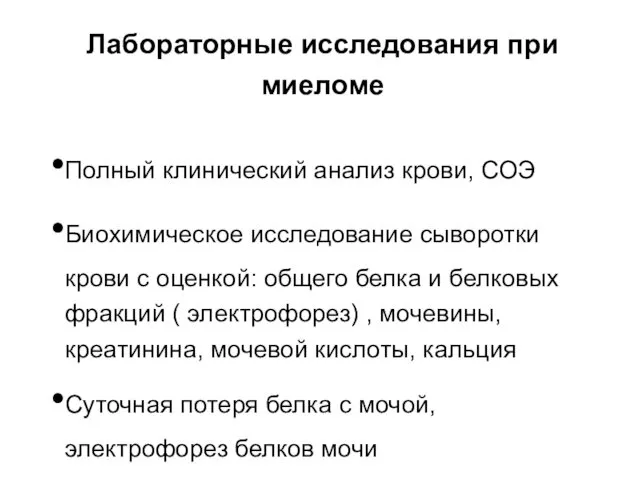

- 28. Лабораторные исследования при миеломе Полный клинический анализ крови, СОЭ Биохимическое исследование сыворотки крови с оценкой: общего

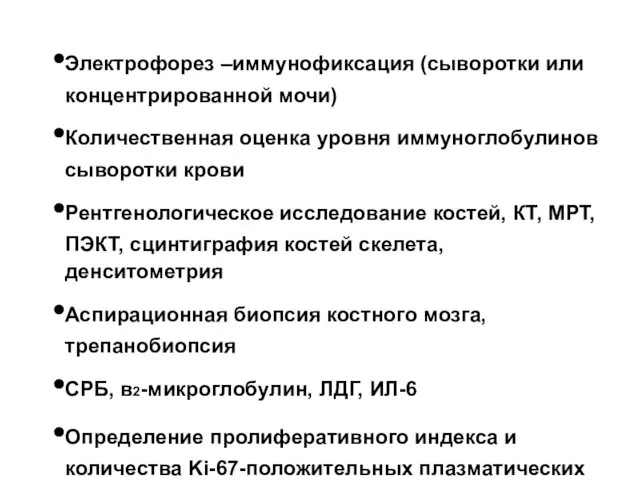

- 29. Электрофорез –иммунофиксация (сыворотки или концентрированной мочи) Количественная оценка уровня иммуноглобулинов сыворотки крови Рентгенологическое исследование костей, КТ,

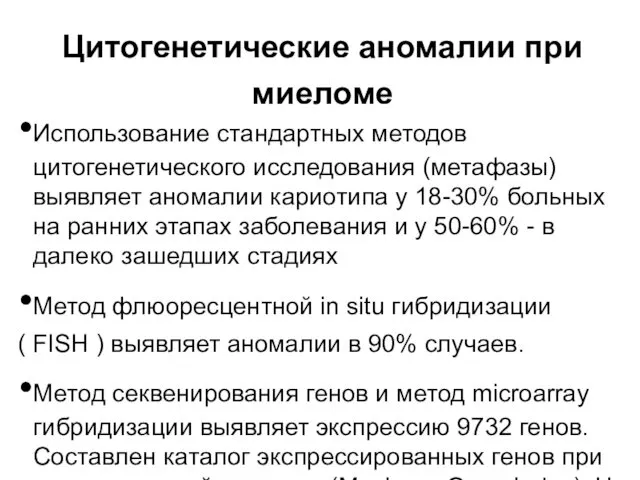

- 30. Цитогенетические аномалии при миеломе Использование стандартных методов цитогенетического исследования (метафазы)выявляет аномалии кариотипа у 18-30% больных на

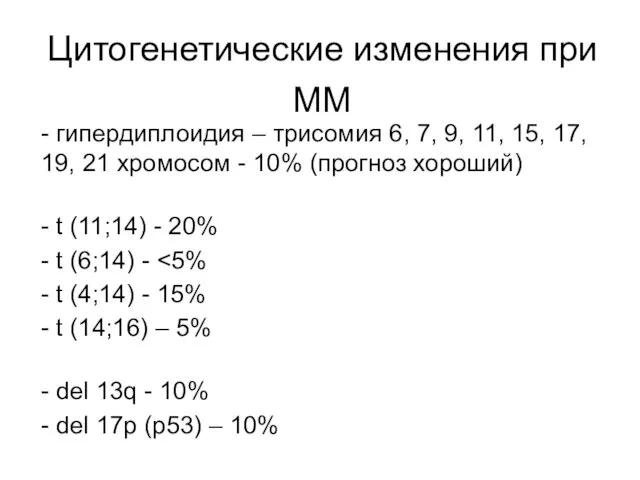

- 31. Цитогенетические изменения при ММ - гипердиплоидия – трисомия 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21

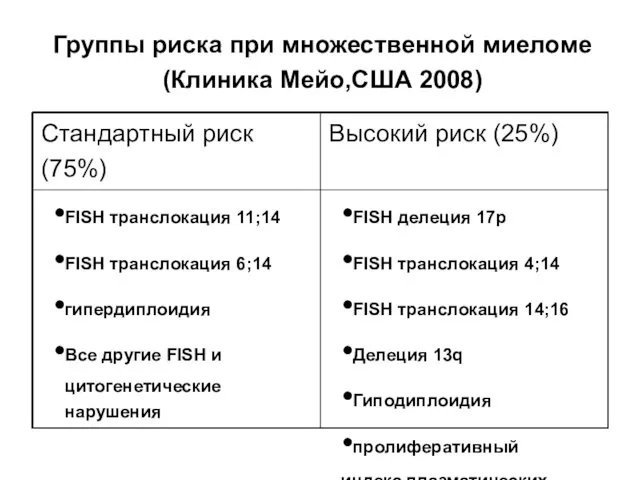

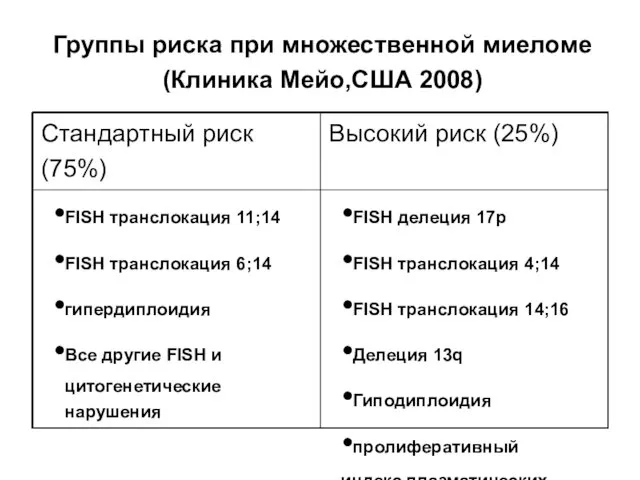

- 32. Группы риска при множественной миеломе (Клиника Мейо,США 2008) Стандартный риск (75%) Высокий риск (25%) FISH транслокация

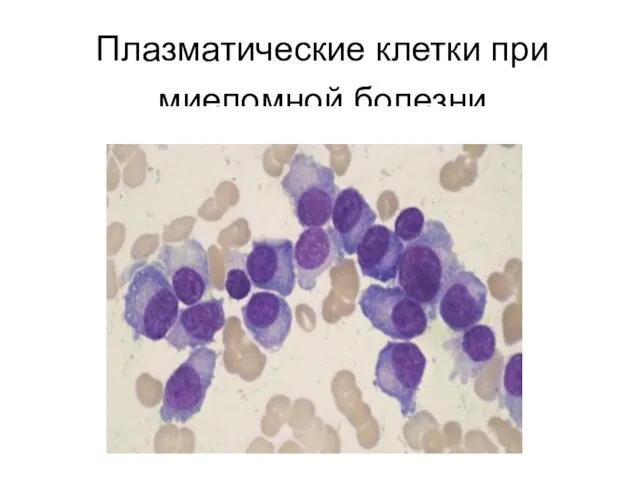

- 33. Плазматические клетки при миеломной болезни

- 34. Иммунофиксация сыворотки с антисывороткой к иммуноглобулинам и легким цепям, выявляющая моноклональный IgG и каппа цепь

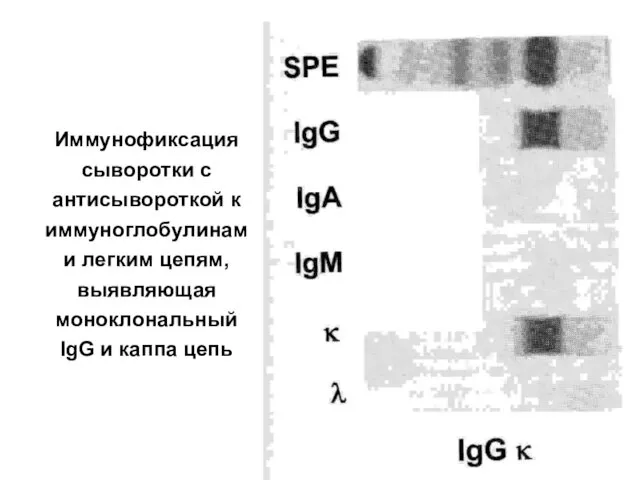

- 38. А- рентгенограмма, В- мультидетекторная КТ (МДКТ), С- магнитнорезонансная томография (МРТ)

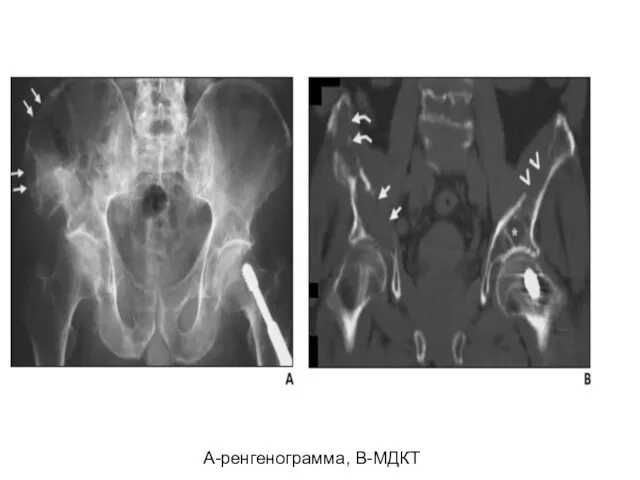

- 39. А-ренгенограмма, В-МДКТ

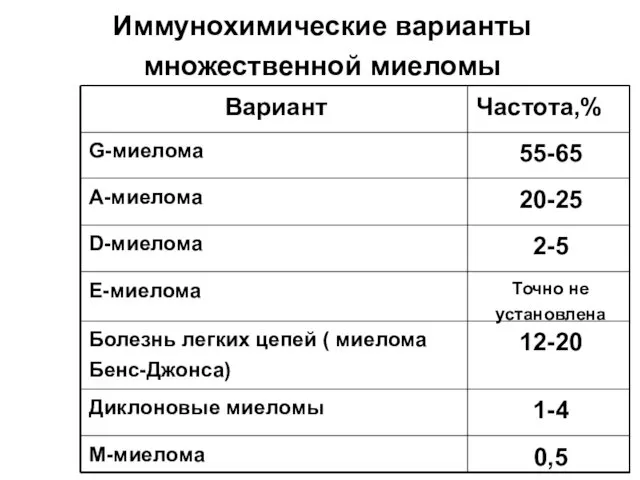

- 42. Иммунохимические варианты множественной миеломы Вариант Частота,% G-миелома 55-65 А-миелома 20-25 D-миелома 2-5 Е-миелома Точно не установлена

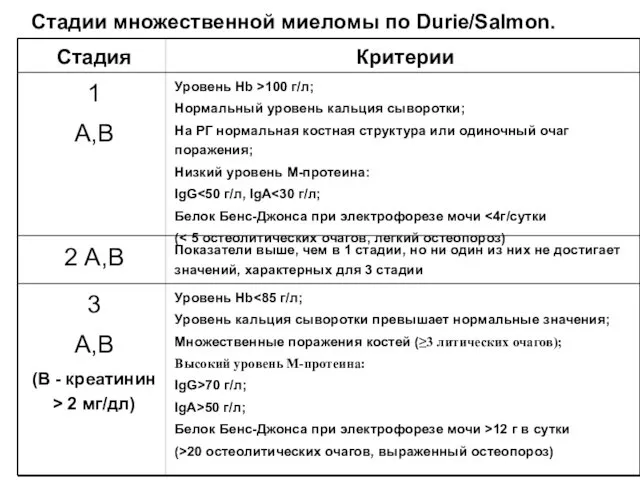

- 43. Стадии множественной миеломы по Durie/Salmon. Стадия Критерии 1 А,В Уровень Hb >100 г/л; Нормальный уровень кальция

- 44. ПЭТ при множественноймиеломе

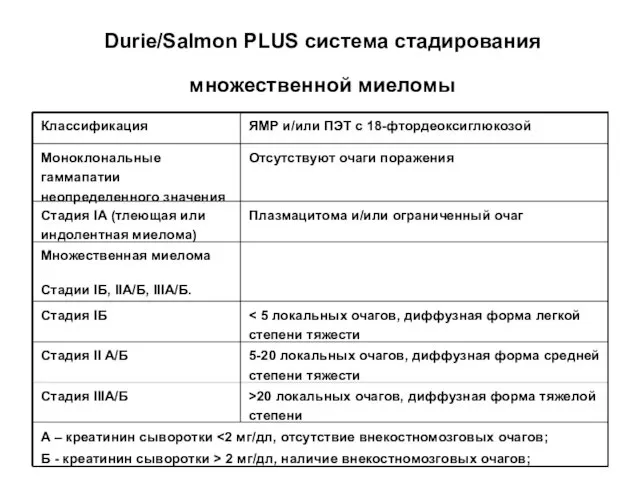

- 45. Durie/Salmon PLUS система стадирования множественной миеломы Классификация ЯМР и/или ПЭТ c 18-фтордеоксиглюкозой Моноклональные гаммапатии неопределенного значения

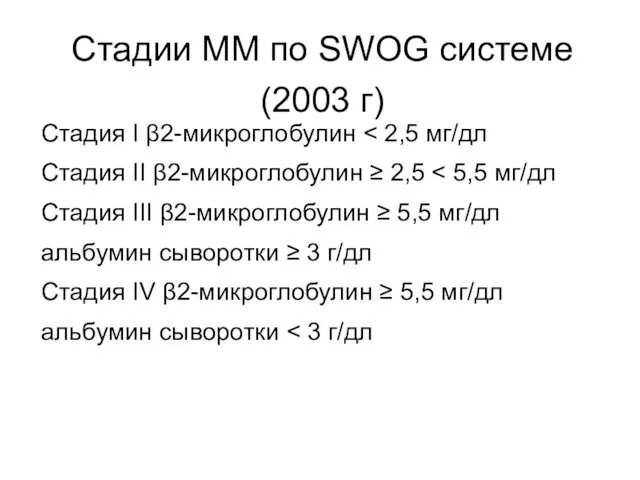

- 46. Стадии ММ по SWOG системе (2003 г) Стадия I β2-микроглобулин Стадия II β2-микроглобулин ≥ 2,5 Стадия

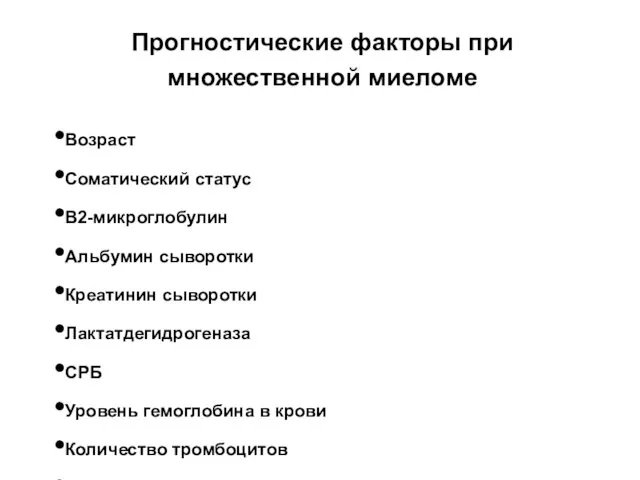

- 47. Прогностические факторы при множественной миеломе Возраст Соматический статус Β2-микроглобулин Альбумин сыворотки Креатинин сыворотки Лактатдегидрогеназа СРБ Уровень

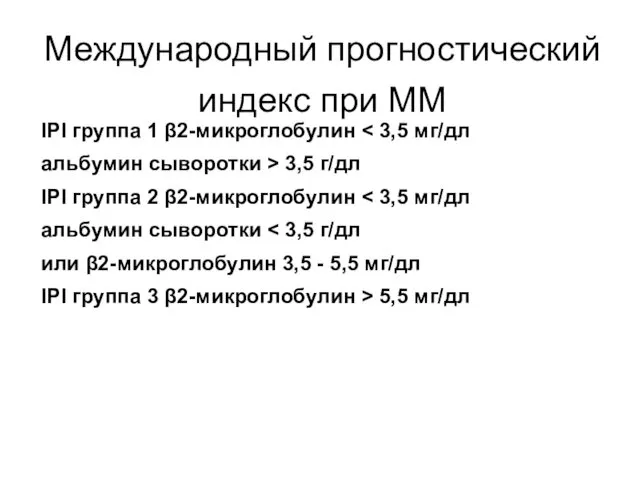

- 48. Международный прогностический индекс при ММ IPI группа 1 β2-микроглобулин альбумин сыворотки > 3,5 г/дл IPI группа

- 49. Группы риска при множественной миеломе (Клиника Мейо,США 2008) Стандартный риск (75%) Высокий риск (25%) FISH транслокация

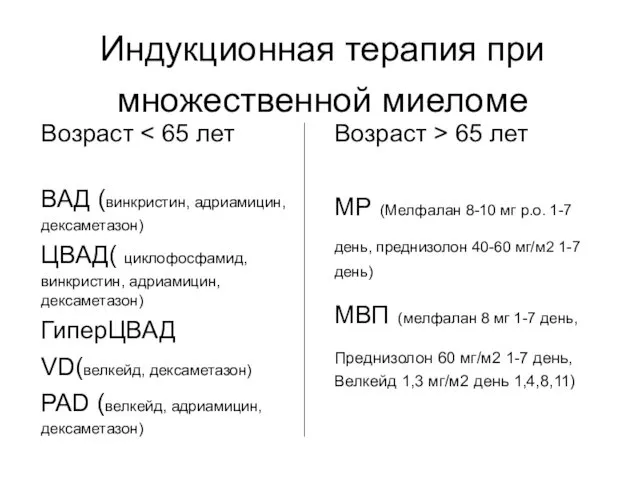

- 50. Индукционная терапия при множественной миеломе Возраст ВАД (винкристин, адриамицин, дексаметазон) ЦВАД( циклофосфамид, винкристин, адриамицин, дексаметазон) ГиперЦВАД

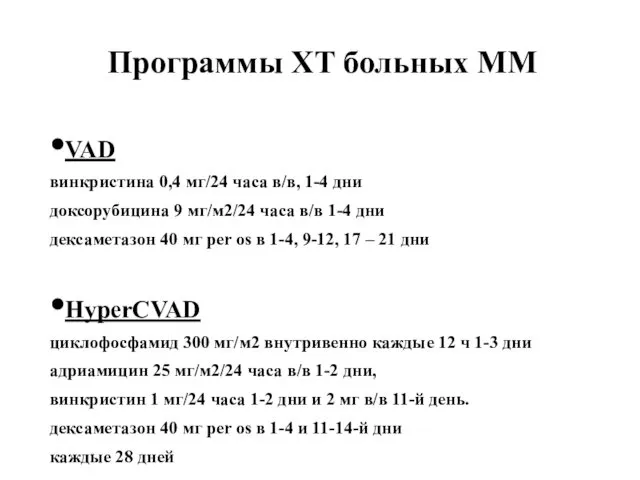

- 51. Программы ХТ больных ММ VAD винкристина 0,4 мг/24 часа в/в, 1-4 дни доксорубицина 9 мг/м2/24 часа

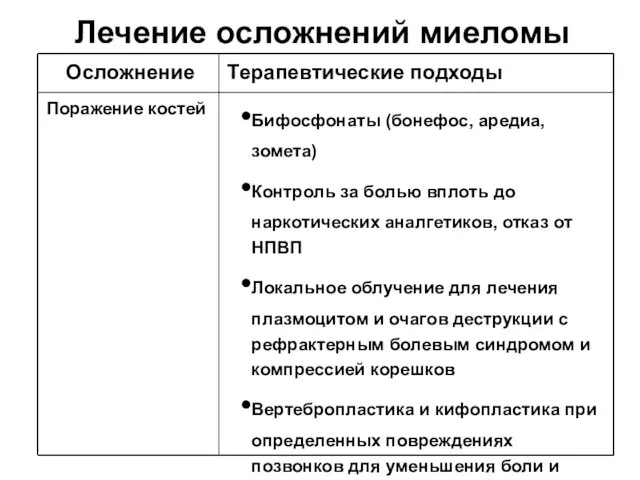

- 52. Лечение осложнений миеломы Осложнение Терапевтические подходы Поражение костей Бифосфонаты (бонефос, аредиа, зомета) Контроль за болью вплоть

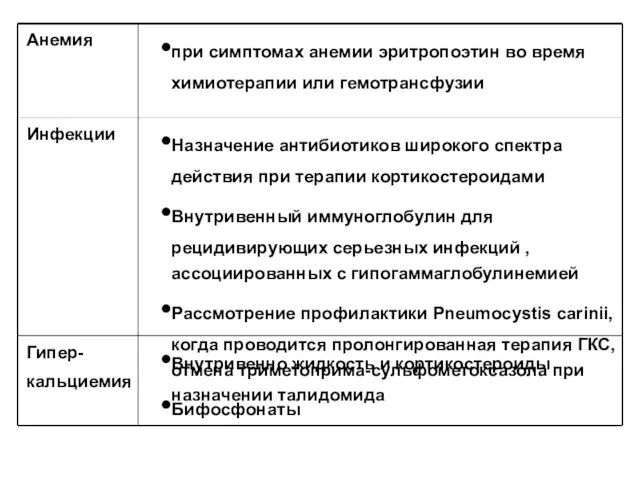

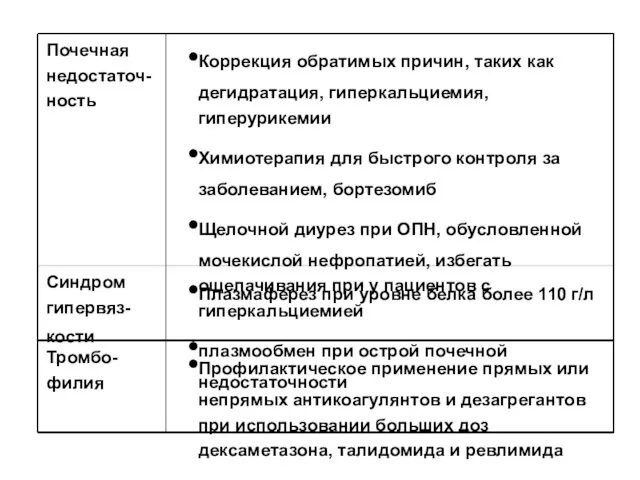

- 53. Анемия при симптомах анемии эритропоэтин во время химиотерапии или гемотрансфузии Инфекции Назначение антибиотиков широкого спектра действия

- 54. Почечная недостаточ-ность Коррекция обратимых причин, таких как дегидратация, гиперкальциемия, гиперурикемии Химиотерапия для быстрого контроля за заболеванием,

- 55. Трансплантация стволовых клеток По сравнению с со стандартными методами лечения общая и безрецидивная выживаемость выше на

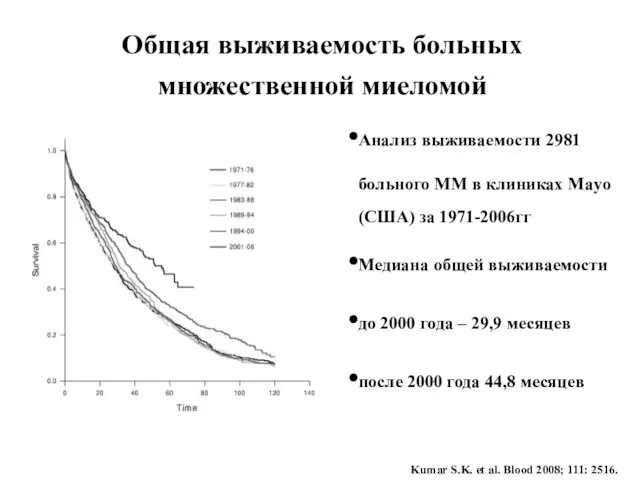

- 56. Общая выживаемость больных множественной миеломой Анализ выживаемости 2981 больного ММ в клиниках Mayo (США) за 1971-2006гг

- 57. Факторы влияющие на эффективность лечения больных множественной миеломой Более широкое использование высокодозной химиотерапии (мелфалан 200 )

- 58. Макроглобулинемия Вальденстрёма – злокачественное лимфопролиферативное заболевание с продукцией моноклонального IgМ и наличием в костном мозге полиморфных

- 59. Макроглобулинемия Вальденстрема Впервые описана в 1944 г. Jan Waldenstrom Хроническое лимфопролиферативное заболевание В-клеточной природы, морфологически представленное

- 60. Этиология и предрасполагающие факторы -предшествующая IgM-MGUS; -генетическая предрасположенность; -хроническая антигенная стимуляция(инфекции,аутоиммунные процессы и т.д.); -возможная связь

- 61. Патогенетические механизмы развития Макроглобулинемии Вальденстрема Геномные нарушения - BLIMP 1 и BLyS BLIMP 1 (B-Lymphocyte Inhibitor

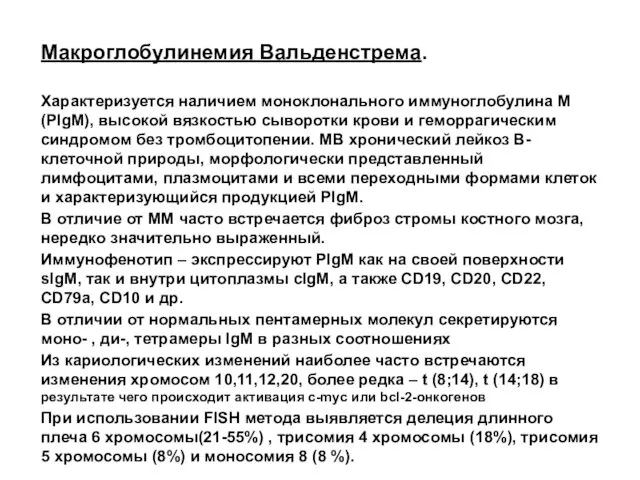

- 62. Макроглобулинемия Вальденстрема. Характеризуется наличием моноклонального иммуноглобулина М (PIgM), высокой вязкостью сыворотки крови и геморрагическим синдромом без

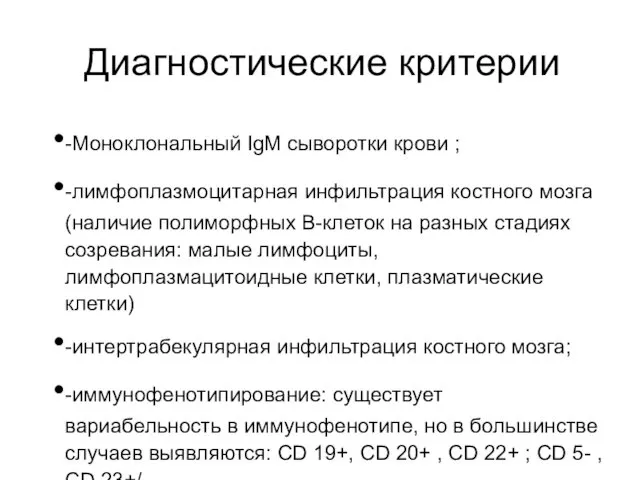

- 63. Диагностические критерии -Моноклональный IgM сыворотки крови ; -лимфоплазмоцитарная инфильтрация костного мозга(наличие полиморфных В-клеток на разных стадиях

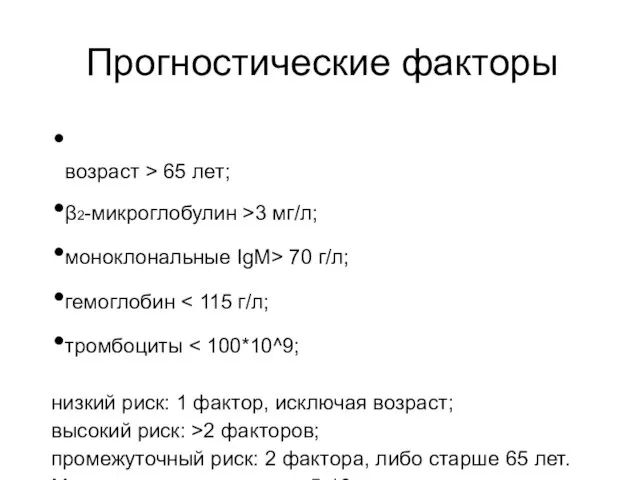

- 64. Прогностические факторы возраст > 65 лет; β2-микроглобулин >3 мг/л; моноклональные IgM> 70 г/л; гемоглобин тромбоциты низкий

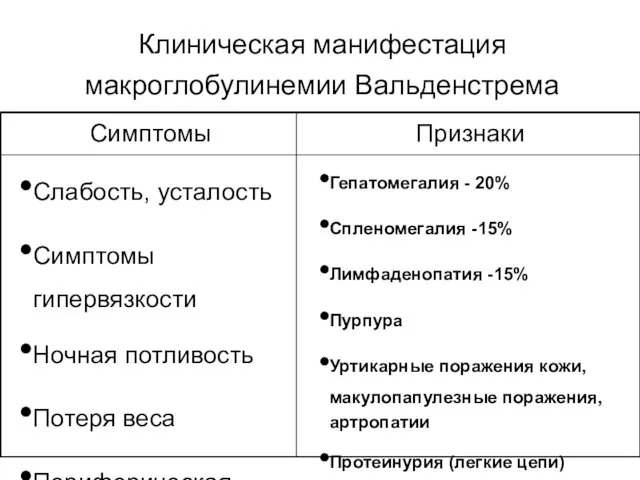

- 65. Клиническая манифестация макроглобулинемии Вальденстрема Симптомы Признаки Слабость, усталость Симптомы гипервязкости Ночная потливость Потеря веса Периферическая нейропатия

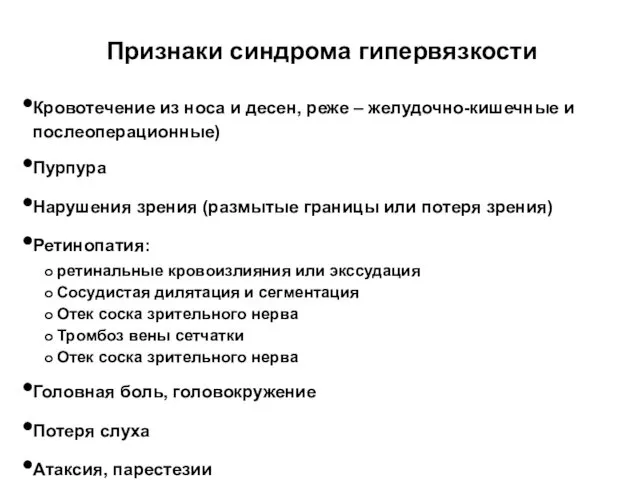

- 66. Признаки синдрома гипервязкости Кровотечение из носа и десен, реже – желудочно-кишечные и послеоперационные) Пурпура Нарушения зрения

- 67. Критерии начала терапии -лихорадка, ночная потливость, слабость, снижение массы тела ( на 10 % и более

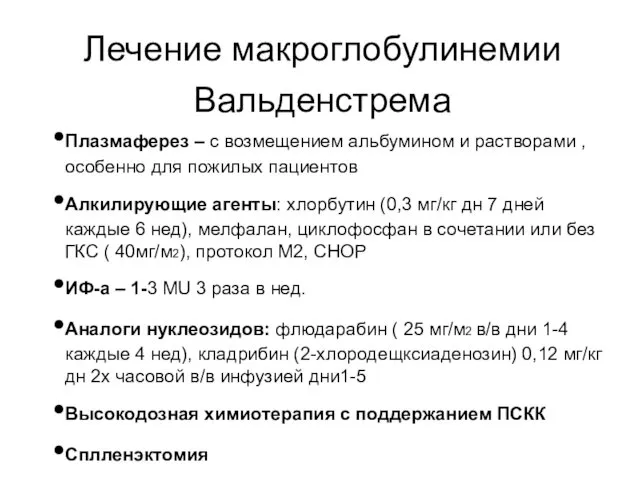

- 68. Лечение макроглобулинемии Вальденстрема Плазмаферез – с возмещением альбумином и растворами , особенно для пожилых пациентов Алкилирующие

- 69. Болезни тяжелых цепей В-клеточные лимфатические опухоли с крайне разнообразными морфологией и клиническими проявлениями. Их характерной особенностью

- 70. В соответствии с классом Н-цепей, синтезируемых опухолевыми клетками выделяют 4 варианта болезни тяжелых цепей: ү, α,

- 71. Морфологические методы исследования в отличие от других лимфопролиферативных заболеваний не позволяют поставить диагноз из-за чрезвычайной вариабельности

- 72. Клиническая картина вариабельна и определяется распространенностью процесса и поражением тех или иных органов.

- 73. Заболевание БТЦ ү БТЦ α БТЦ μ Возраст Средний возраст 60 лет, могут болеть дети, чаще

- 75. Скачать презентацию

Характеристики ТРД

Характеристики ТРД Тема учебного проекта: Знакомство с космосом Автор: Ильинская Ольга Владимировна, учитель начальных классов, МОУ лицей№41 г.Костромы 2010-2011 уч. год

Тема учебного проекта: Знакомство с космосом Автор: Ильинская Ольга Владимировна, учитель начальных классов, МОУ лицей№41 г.Костромы 2010-2011 уч. год презентация Играем в театр

презентация Играем в театр Этика педагога

Этика педагога Кубановедение. Хата казака.

Кубановедение. Хата казака. Под знаком двойной розы. Англия при Тюдорах

Под знаком двойной розы. Англия при Тюдорах Терапиялық стоматология кабинетінде жедел көмек көрсету

Терапиялық стоматология кабинетінде жедел көмек көрсету Модули. Введение

Модули. Введение Скрининговые тесты в диагностике состояния системы гемостаза

Скрининговые тесты в диагностике состояния системы гемостаза Опухоли опорно-двигательного аппарата

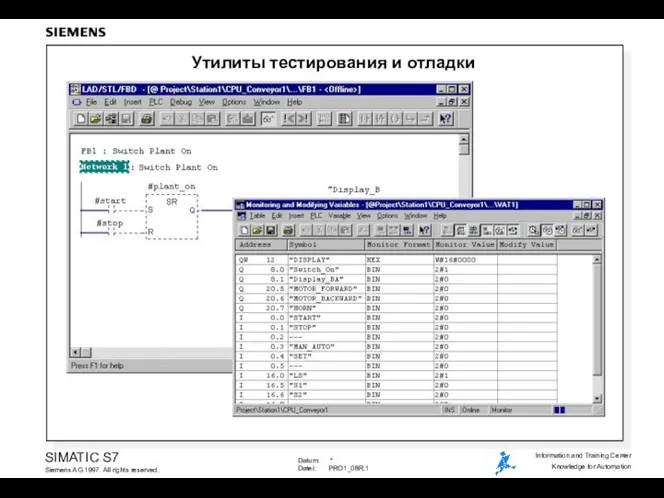

Опухоли опорно-двигательного аппарата Утилиты тестирования и отладки Simatic S7

Утилиты тестирования и отладки Simatic S7 Русская равнина

Русская равнина Еңбек гигиенасының негізін салушы Қазақстанның ғалымдары

Еңбек гигиенасының негізін салушы Қазақстанның ғалымдары Фестиваль в районе патриотической песни

Фестиваль в районе патриотической песни Формы организации производства

Формы организации производства не з прислівниками

не з прислівниками Проблема происхождения психики и критерии психического. Лекция № 7-8

Проблема происхождения психики и критерии психического. Лекция № 7-8 Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 4 ноября - День народного единства

4 ноября - День народного единства Cargo transportation by road transport

Cargo transportation by road transport Исследование характеристик колейности по Республике Башкортостан

Исследование характеристик колейности по Республике Башкортостан Сочинение по картине В.М.Васнецова Богатыри

Сочинение по картине В.М.Васнецова Богатыри Социальная структура общества

Социальная структура общества Среда разработки. Создание проекта в среде разработки. Использование портов ввода/вывода

Среда разработки. Создание проекта в среде разработки. Использование портов ввода/вывода 1930-й год как пролог большого террора

1930-й год как пролог большого террора Системы обеспечения функционирования телекоммуникационных сетей. Занятие №14

Системы обеспечения функционирования телекоммуникационных сетей. Занятие №14 Защитная функция барьерная ротовой полости

Защитная функция барьерная ротовой полости Топосы природных объектов г. Дивногорска

Топосы природных объектов г. Дивногорска