Содержание

- 2. Появились диплоидность и ограниченное оболочкой ядро как структура, отделяющая генетический аппарат клетки от цитоплазмы. Возникли органоиды,

- 3. Общая характеристика подцарства Простейшие Elistratova I.V.

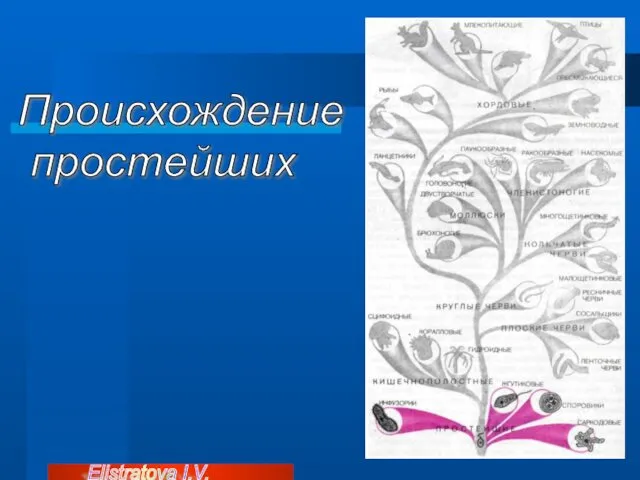

- 4. Происхождение простейших Elistratova I.V.

- 5. Подавляющее большинство простейших микроскопических размеров, однако есть крупные многоядерные и колониальные формы. Наименьшие из одноклеточных имеют

- 6. В отличие от клеток многоклеточного организма у одноклеточных есть органоиды специального назначения, обеспечивающие их полифункциональную организменную

- 7. Этот процесс сравним - со спорообразованием у прокариот. В неблагоприятных условиях ядро с небольшим объемом цитоплазмы,

- 8. Основная форма размножения простейших — бесполое размножение путем митотического деления клетки. Однако часто встречается половой процесс.

- 9. Среда обитания простейших чрезвычайно разнообразна. Многие из них живут в морях. Некоторые входят в состав бентоса,

- 10. Простейшие еще недавно рассматривались как один тип животного мира. В настоящее время установлено, что в пределах

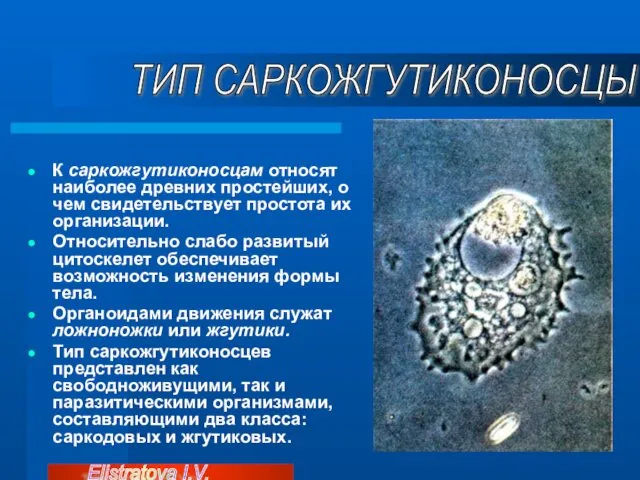

- 11. К саркожгутиконосцам относят наиболее древних простейших, о чем свидетельствует простота их организации. Относительно слабо развитый цитоскелет

- 12. Характерный признак, объединяющий в один класс всех разнородных по форме и строению корненожек, способность их голого,

- 13. Строение амебы Elistratova I.V.

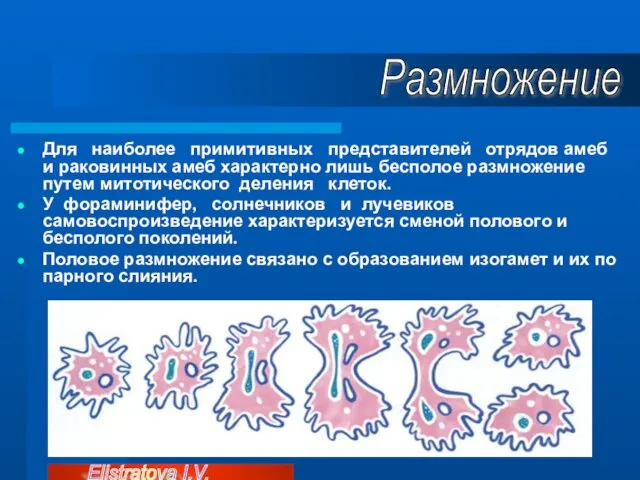

- 14. Для наиболее примитивных представителей отрядов амеб и раковинных амеб характерно лишь бесполое размножение путем митотического деления

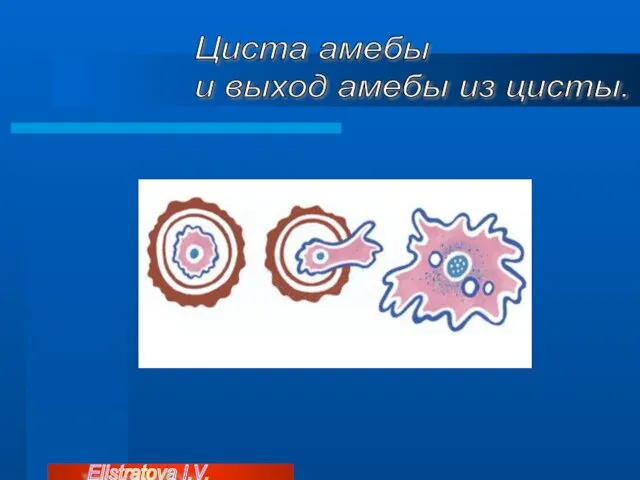

- 15. Циста амебы и выход амебы из цисты. Elistratova I.V.

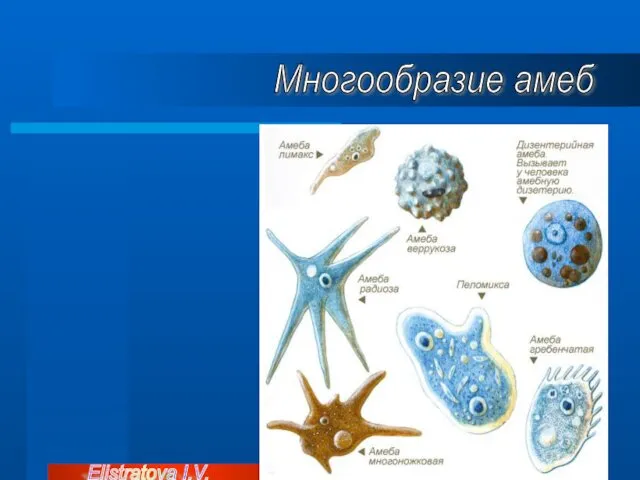

- 16. Многообразие амеб Elistratova I.V.

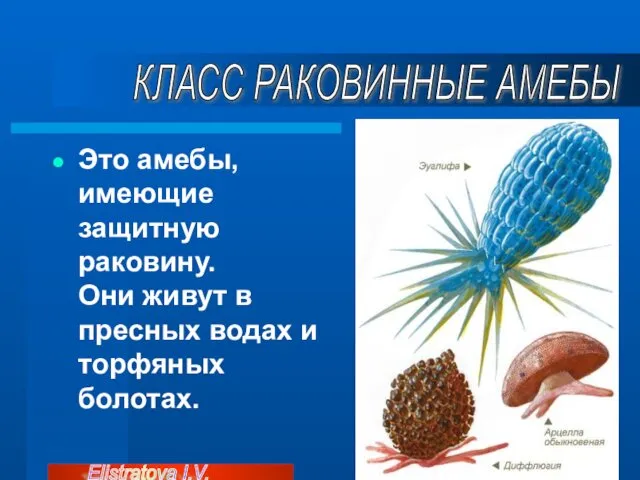

- 17. Это амебы, имеющие защитную раковину. Они живут в пресных водах и торфяных болотах. КЛАСС РАКОВИННЫЕ АМЕБЫ

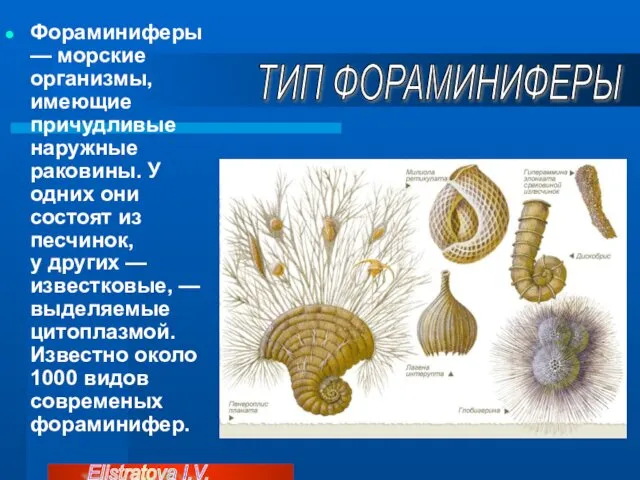

- 18. Фораминиферы — морские организмы, имеющие причудливые наружные раковины. У одних они состоят из песчинок, у других

- 19. Лучевики — морские планктонные организмы, имеющие внутренний скелет и отличающиеся геометрической правильностью и необычайным разнообразием форм.

- 20. Жгутиковые протисты — несколько типов организмов, которые передвигаются в основном при помощи жгутиков. Класс Жгутиковые Elistratova

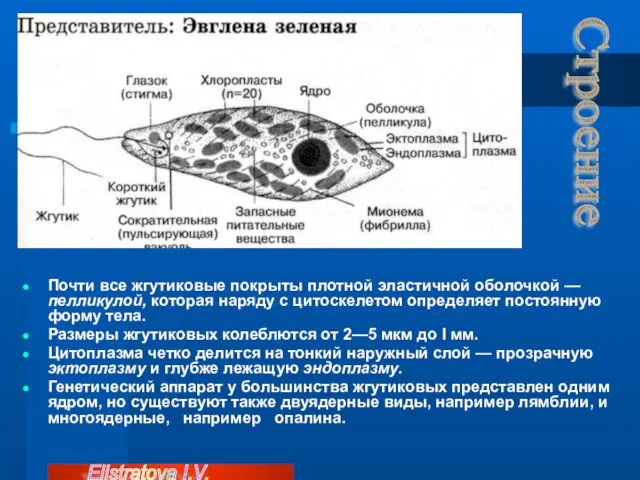

- 21. Почти все жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой —пелликулой, которая наряду с цитоскелетом определяет постоянную форму тела.

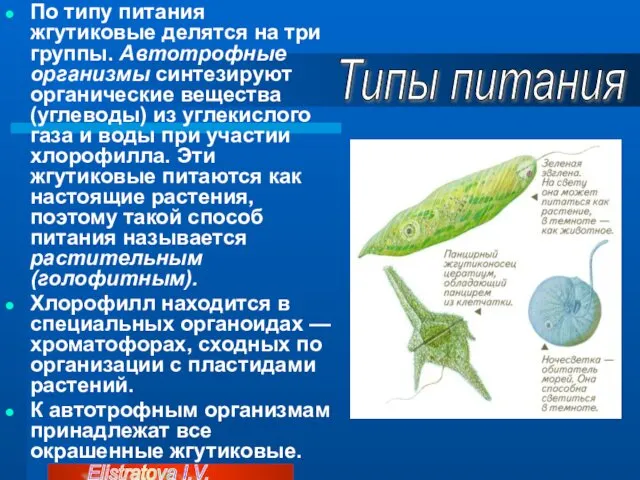

- 22. По типу питания жгутиковые делятся на три группы. Автотрофные организмы синтезируют органические вещества (углеводы) из углекислого

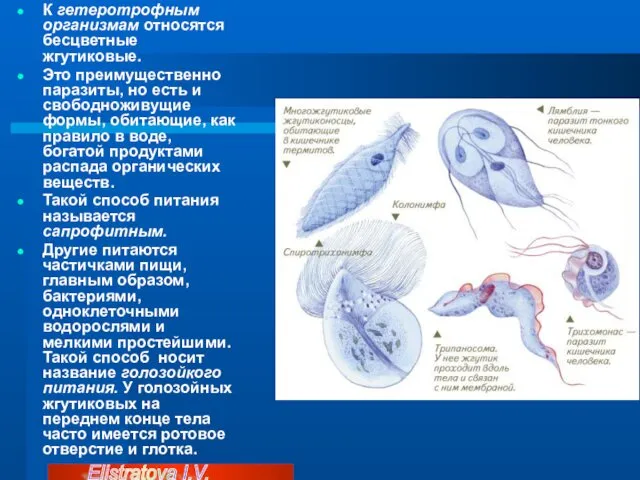

- 23. К гетеротрофным организмам относятся бесцветные жгутиковые. Это преимущественно паразиты, но есть и свободноживущие формы, обитающие, как

- 24. Организмы со смешанным типом питания — миксотрофы — способны к фотосинтезу, но питаются также и органическими

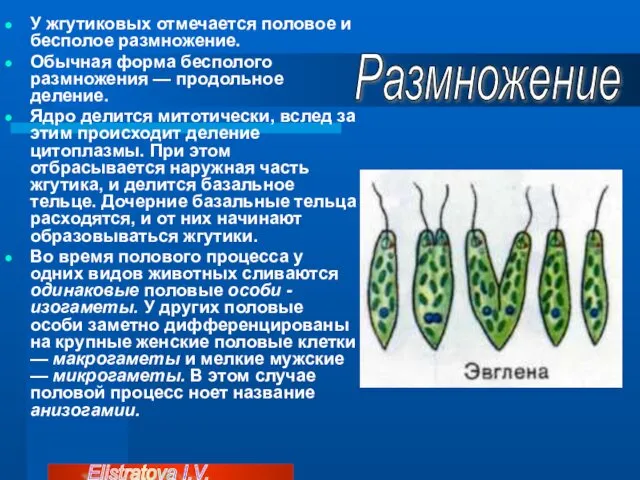

- 25. У жгутиковых отмечается половое и бесполое размножение. Обычная форма бесполого размножения — продольное деление. Ядро делится

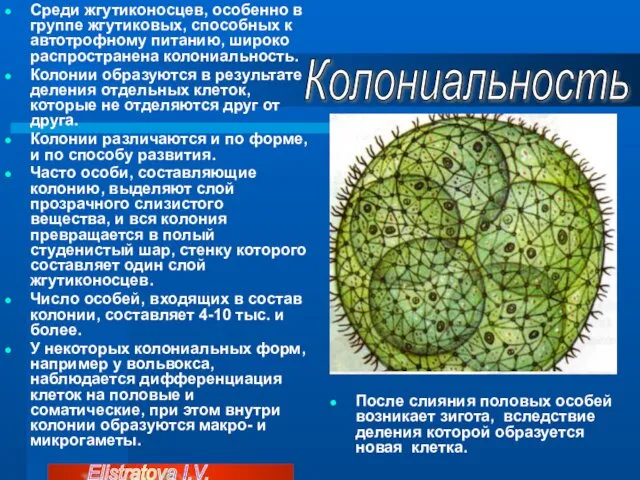

- 26. Среди жгутиконосцев, особенно в группе жгутиковых, способных к автотрофному питанию, широко распространена колониальность. Колонии образуются в

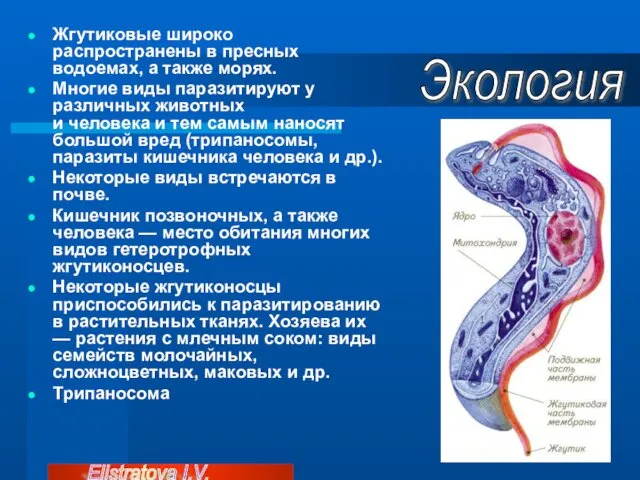

- 27. Жгутиковые широко распространены в пресных водоемах, а также морях. Многие виды паразитируют у различных животных и

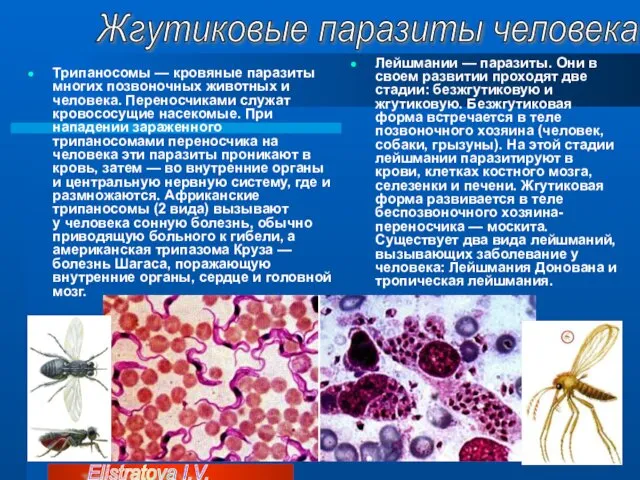

- 28. Трипаносомы — кровяные паразиты многих позвоночных животных и человека. Переносчиками служат кровососущие насекомые. При нападении зараженного

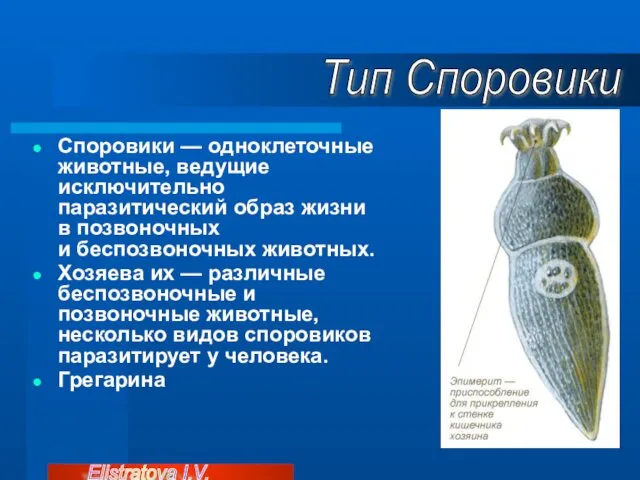

- 29. Споровики — одноклеточные животные, ведущие исключительно паразитический образ жизни в позвоночных и беспозвоночных животных. Хозяева их

- 30. Одна из форм глубокого приспособления споровиков к паразитизму — выработка сложных и разнообразных жизненных циклов, обеспечивающих

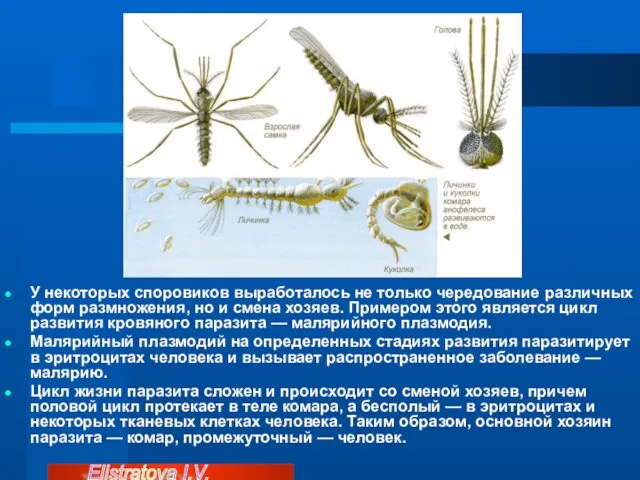

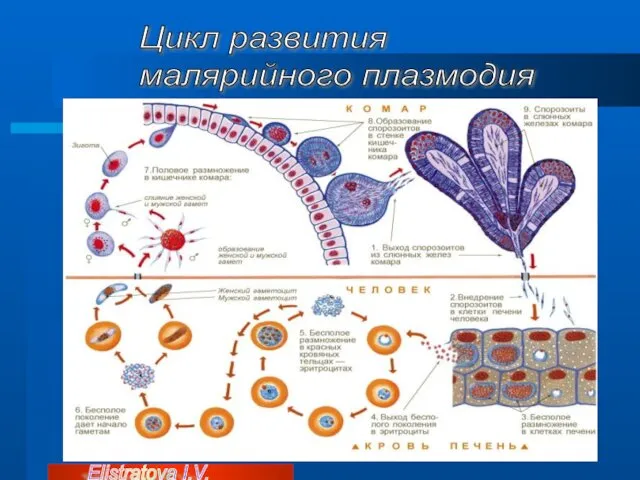

- 31. У некоторых споровиков выработалось не только чередование различных форм размножения, но и смена хозяев. Примером этого

- 32. Цикл развития малярийного плазмодия Elistratova I.V.

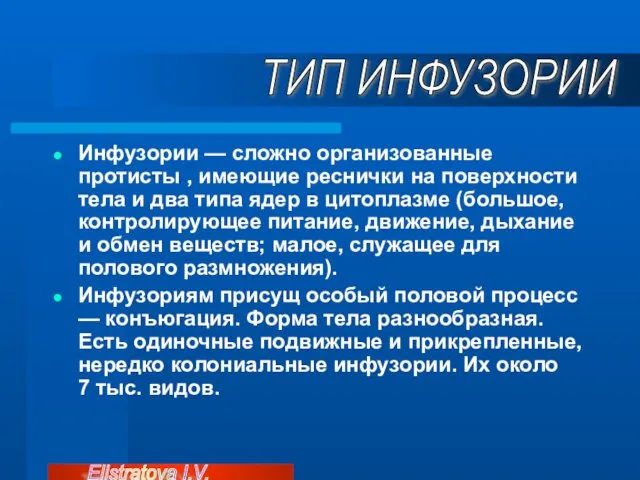

- 33. Инфузории — сложно организованные протисты , имеющие реснички на поверхности тела и два типа ядер в

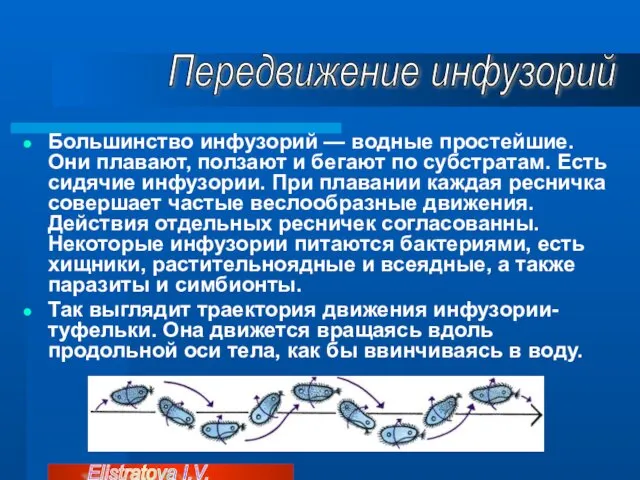

- 34. Большинство инфузорий — водные простейшие. Они плавают, ползают и бегают по субстратам. Есть сидячие инфузории. При

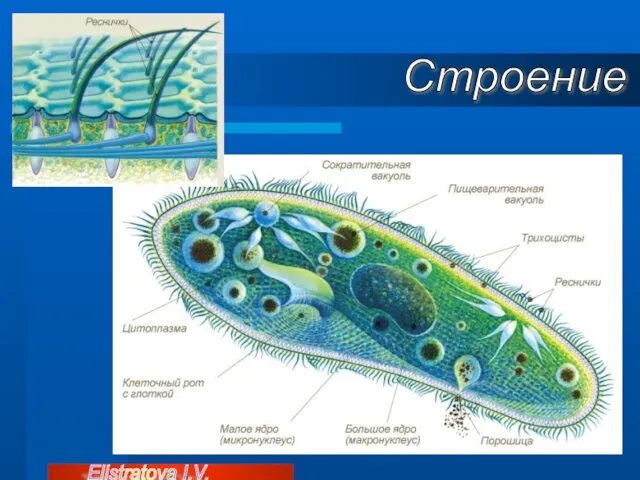

- 35. Строение Elistratova I.V.

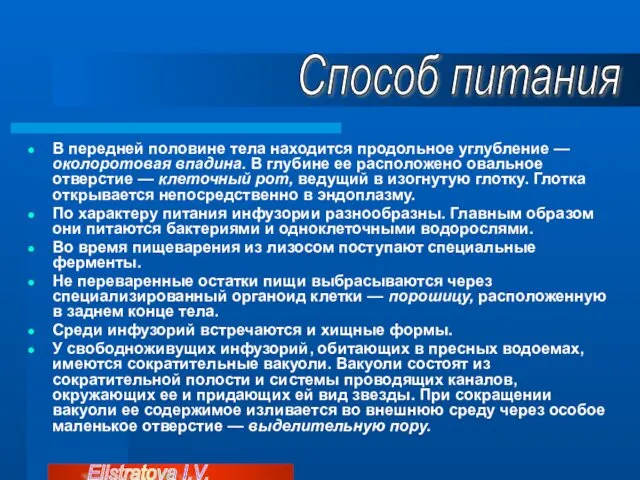

- 36. В передней половине тела находится продольное углубление — околоротовая впадина. В глубине ее расположено овальное отверстие

- 37. Хищная инфузория дидиний проглатывает туфельку целиком, постепенно растягивая рот. Дидиний, проглотивший инфузорию-туфельку, сильно раздувается. У него

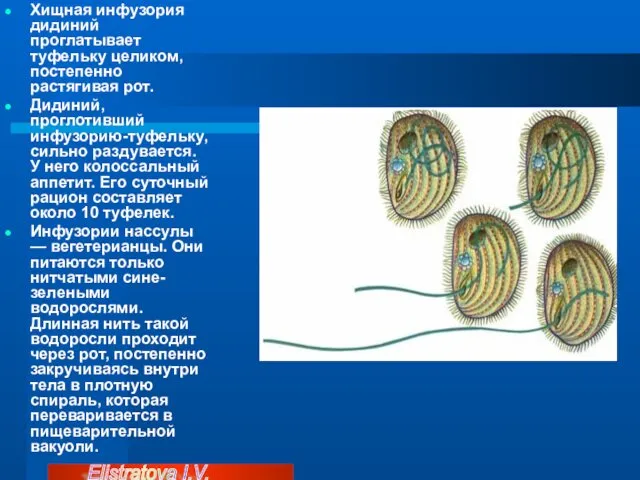

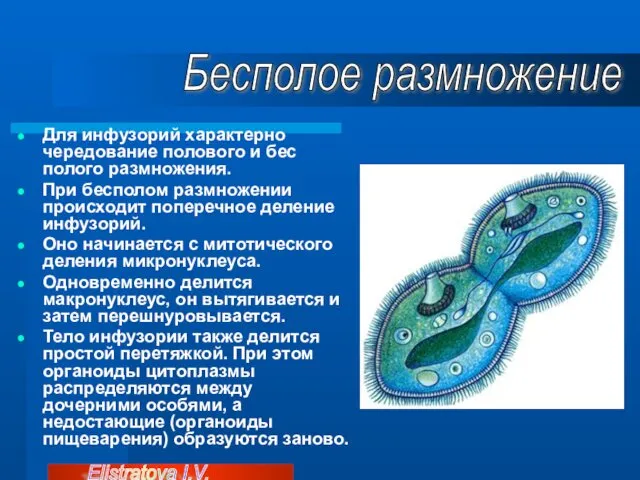

- 38. Для инфузорий характерно чередование полового и бес полого размножения. При бесполом размножении происходит поперечное деление инфузорий.

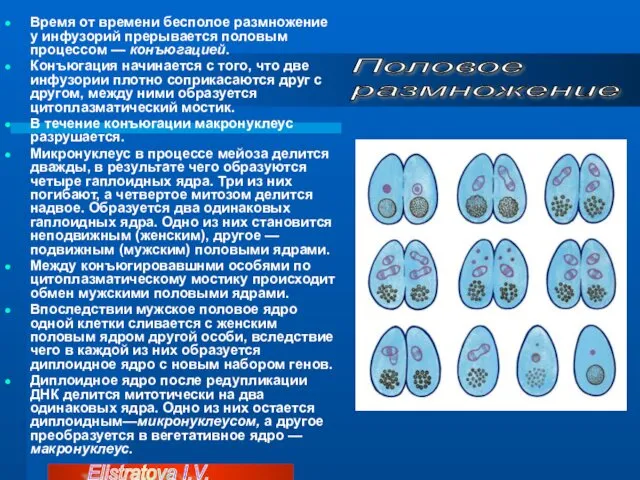

- 39. Время от времени бесполое размножение у инфузорий прерывается половым процессом — конъюгацией. Конъюгация начинается с того,

- 40. Известно более 7 тыс. видов инфузорий, входящих в состав двух классов: Ресничные инфузории и Сосущие инфузории.

- 42. Скачать презентацию

Машины для уборки льна

Машины для уборки льна Общая характеристика биологических препаратов для лечения и профилактики инфекций

Общая характеристика биологических препаратов для лечения и профилактики инфекций Физико-географическое положение Австралии

Физико-географическое положение Австралии Сетевой адаптер

Сетевой адаптер Логика развития лагерной смены

Логика развития лагерной смены Коммерческое предложение - Data Pool (1)

Коммерческое предложение - Data Pool (1) История России в первой половине ХХ века

История России в первой половине ХХ века Презентация Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях

Презентация Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность Сварочные колонны, роботы и порталы

Сварочные колонны, роботы и порталы Олимпийские игры от истоков до наших дней

Олимпийские игры от истоков до наших дней Исламның қазақ мәдениетіне ықпалы

Исламның қазақ мәдениетіне ықпалы Оборудование для разделения жидкообразных неоднородных пищевых сред. Отстаивание

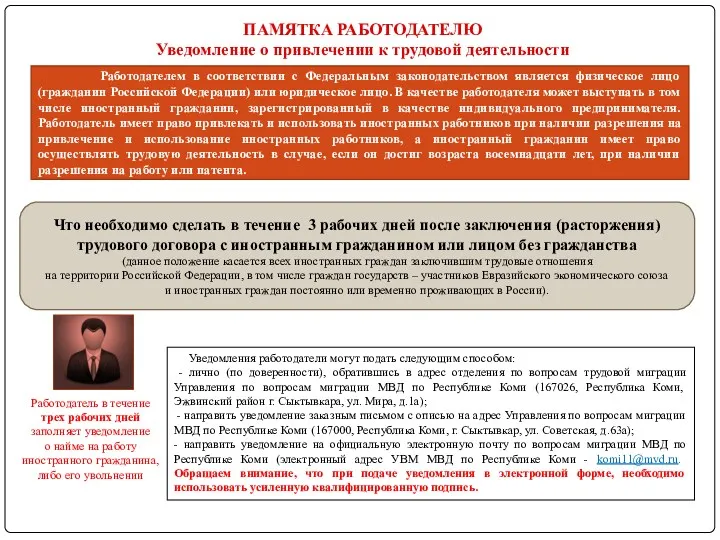

Оборудование для разделения жидкообразных неоднородных пищевых сред. Отстаивание Памятка_для_работодателей_2021

Памятка_для_работодателей_2021 Педагогический проект на тему Патриотический клуб выходного дня, как эффективная форма работы с родителями

Педагогический проект на тему Патриотический клуб выходного дня, как эффективная форма работы с родителями Охрана труда на предприятиях ЖКХ

Охрана труда на предприятиях ЖКХ План развития мегалит парка Исеть

План развития мегалит парка Исеть Нарезание резьбы

Нарезание резьбы Производство вторичной гранулы полипропилена, ООО Кияна Пласт

Производство вторичной гранулы полипропилена, ООО Кияна Пласт Орнамент

Орнамент Презентация Инструментарий педагога для развития IT-компетенций

Презентация Инструментарий педагога для развития IT-компетенций портфолио социального педагога

портфолио социального педагога Программа саморазвития в процессе обучения на 1 курсе. Макарова

Программа саморазвития в процессе обучения на 1 курсе. Макарова Социальная подструктура личности. Лекция 3

Социальная подструктура личности. Лекция 3 Тепловые явления

Тепловые явления Структуре человеческого сознания. (Тема 10)

Структуре человеческого сознания. (Тема 10) Разработка технологического процесса обработки детали Корпус 4

Разработка технологического процесса обработки детали Корпус 4 Дорогами города Енакиево

Дорогами города Енакиево