Работа командира взвода по развёртыванию и эксплуатационному обслуживанию радиорелейных линий. Оценка пригодности интервалов РРЛ презентация

Содержание

- 2. Учебные цели: 1. Освоить методику расчета запаса уровня ВЧ сигнала на интервале линии, произвести расчет для

- 3. Влияние земной поверхности на распространение радиоволн на интервалах РРЛ: 1. Экранирование приемников РРС от источника излучения

- 4. Радиорелейный сигнал отражается от всех встречных препятствий и земной поверхности. Поэтому при наложении отражённого сигнала на

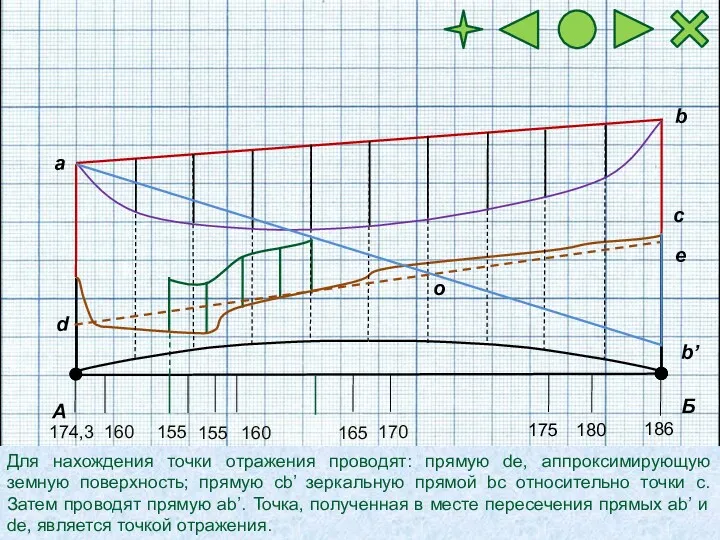

- 5. А Б 186 165 180 175 155 160 155 160 170 174,3 Для нахождения точки отражения

- 6. Данный способ применяется для нахождения точки отражения при достаточно неровной линии земной поверхности. Если же высота

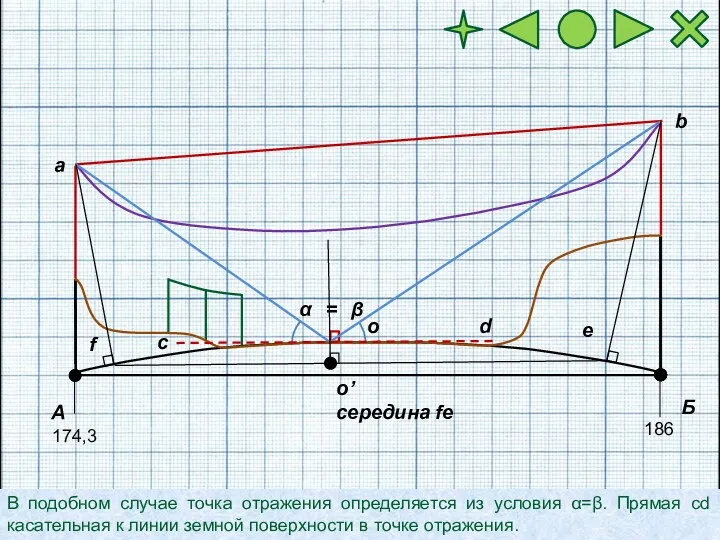

- 7. А Б 174,3 В подобном случае точка отражения определяется из условия α=β. Прямая cd касательная к

- 8. Для определения величины ослабления сигнала необходимо знать h0 - относительную величину просвета, её можно определить по

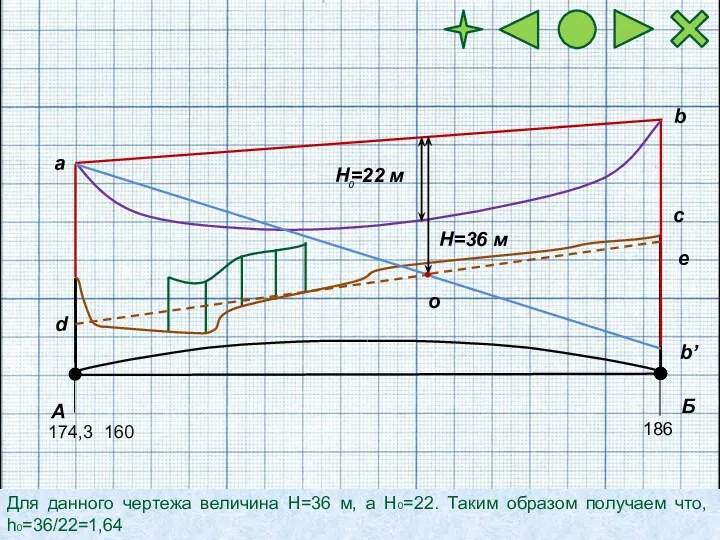

- 9. Для данного чертежа величина Н=36 м, а Н0=22. Таким образом получаем что, h0=36/22=1,64 А Б 186

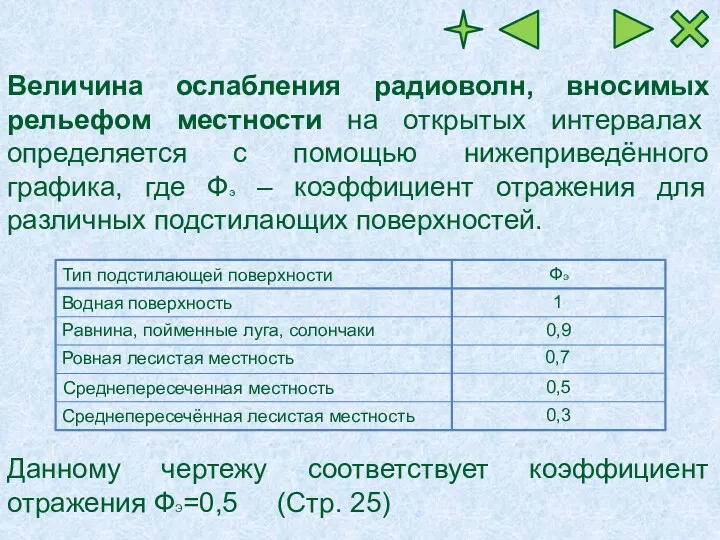

- 10. Величина ослабления радиоволн, вносимых рельефом местности на открытых интервалах определяется с помощью нижеприведённого графика, где Фэ

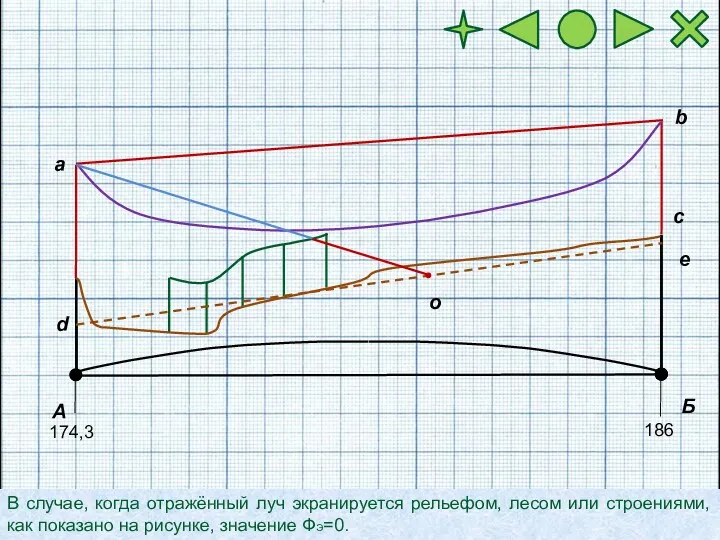

- 11. В случае, когда отражённый луч экранируется рельефом, лесом или строениями, как показано на рисунке, значение ФЭ=0.

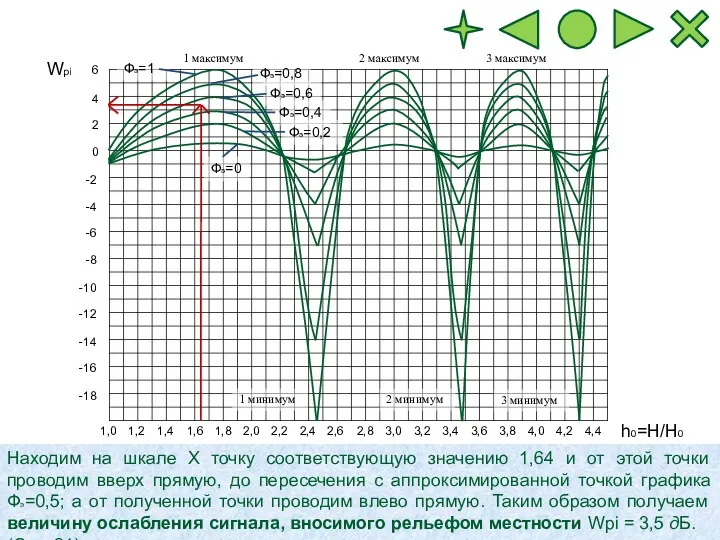

- 12. 1 минимум 2 максимум 3 максимум 2 минимум 3 минимум 1 максимум h0=H/H0 Wpi Фэ=1 Фэ=0,8

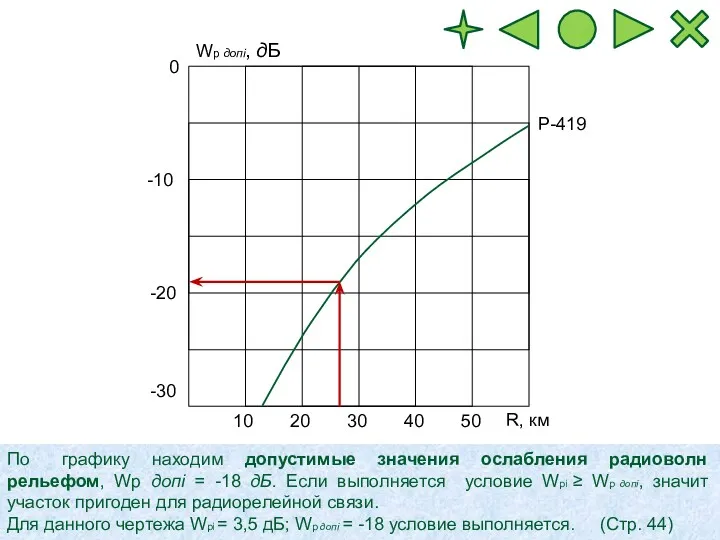

- 13. По графику находим допустимые значения ослабления радиоволн рельефом, Wp допi = -18 дБ. Если выполняется условие

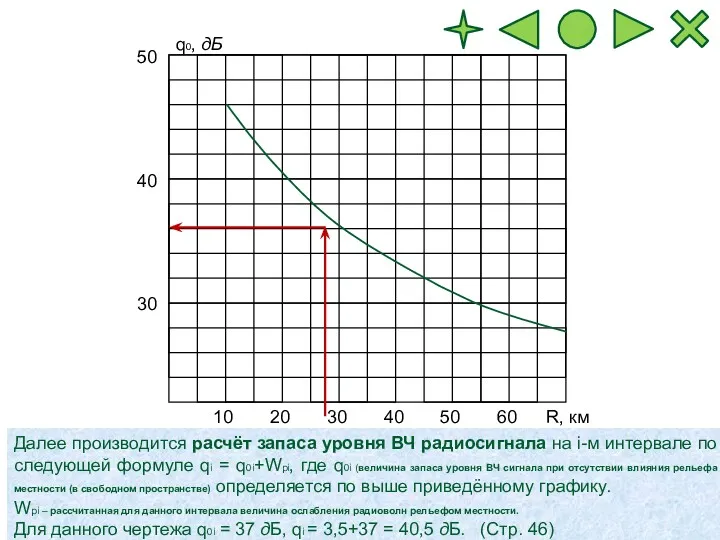

- 14. Далее производится расчёт запаса уровня ВЧ радиосигнала на i-м интервале по следующей формуле qi = q0i+Wpi,

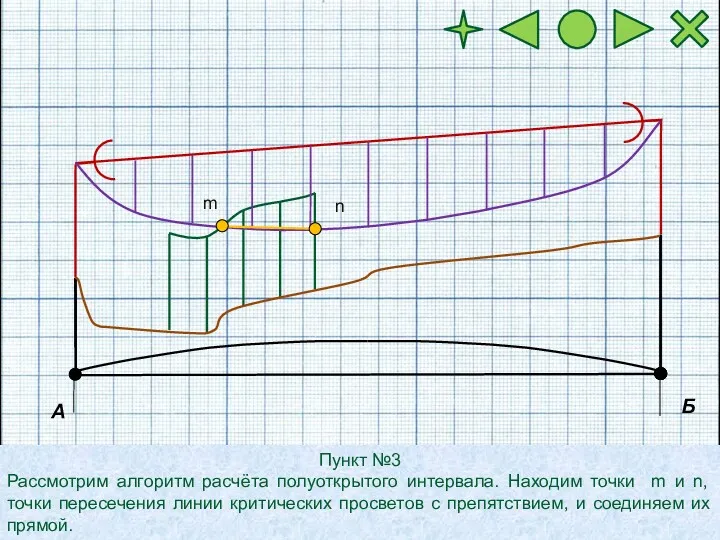

- 15. А Б Пункт №3 Рассмотрим алгоритм расчёта полуоткрытого интервала. Находим точки m и n, точки пересечения

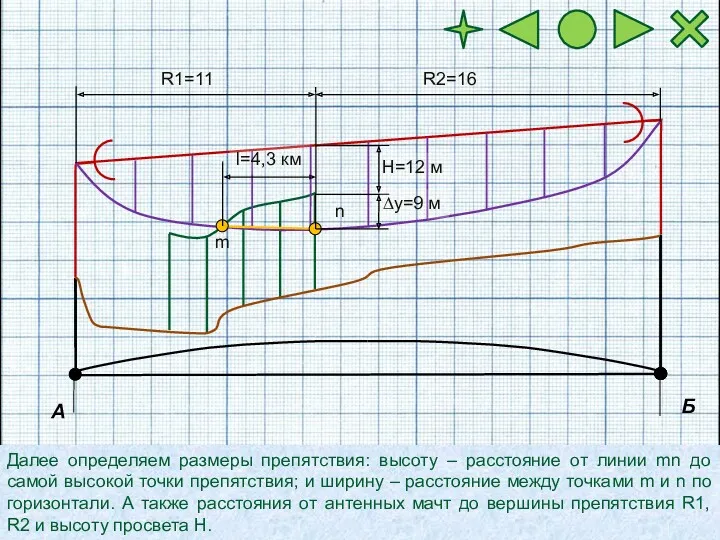

- 16. А Б Далее определяем размеры препятствия: высоту – расстояние от линии mn до самой высокой точки

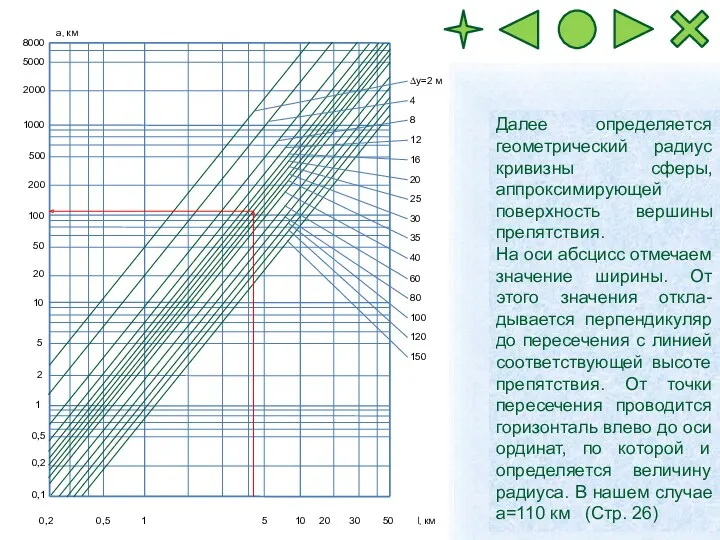

- 17. 0,2 0,5 1 5 50 30 20 10 1 0,5 0,2 0,1 10 5 2 100

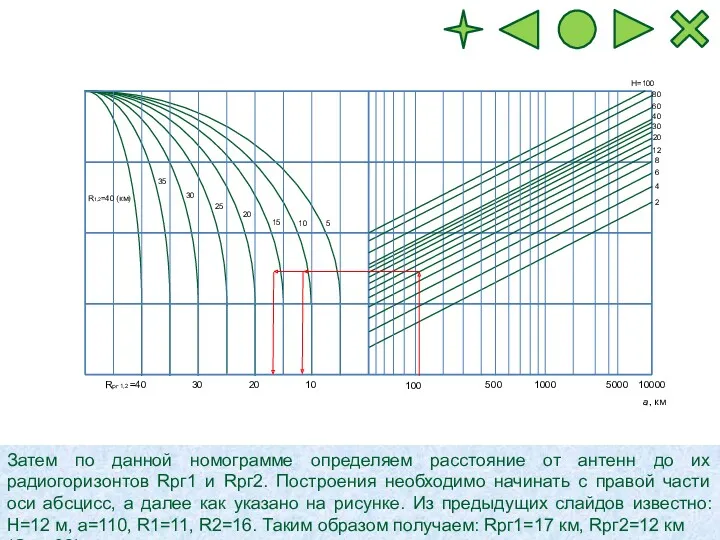

- 18. Затем по данной номограмме определяем расстояние от антенн до их радиогоризонтов Rрг1 и Rрг2. Построения необходимо

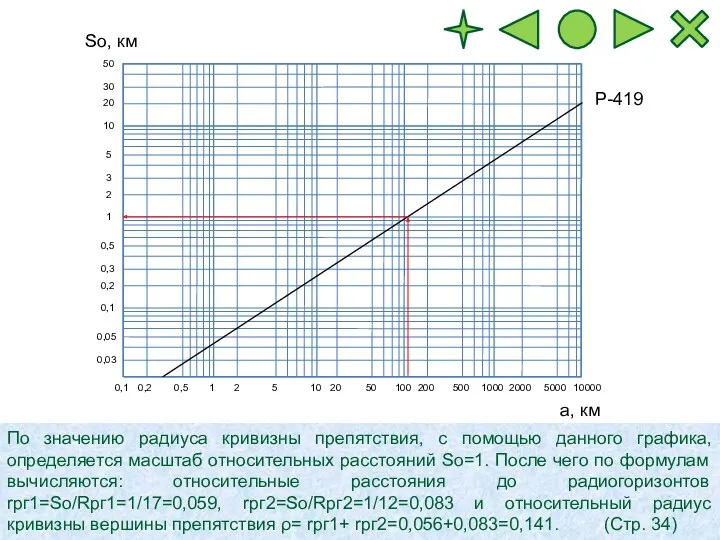

- 19. По значению радиуса кривизны препятствия, с помощью данного графика, определяется масштаб относительных расстояний So=1. После чего

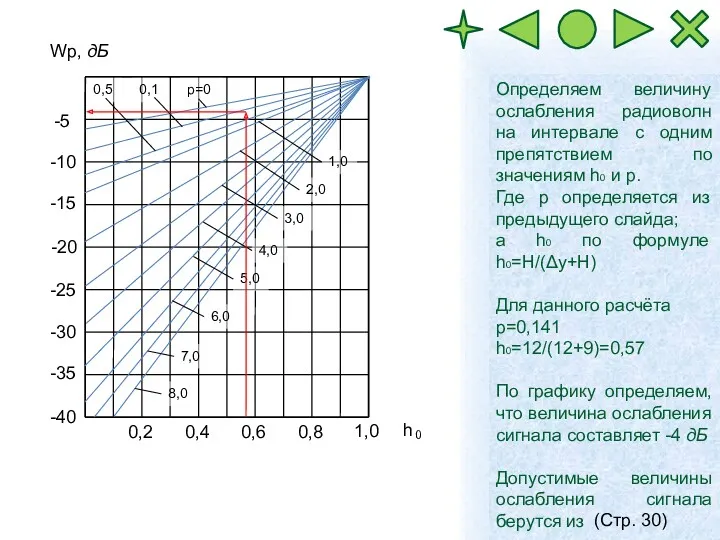

- 20. -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 Определяем величину ослабления радиоволн на интервале с одним

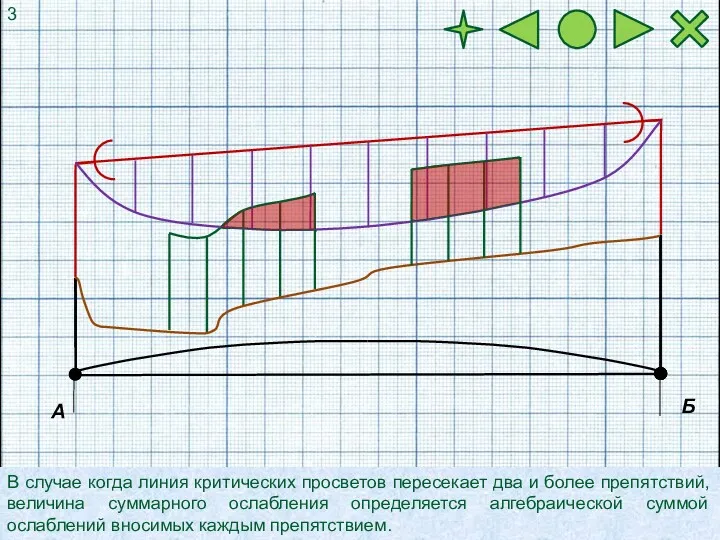

- 21. А Б В случае когда линия критических просветов пересекает два и более препятствий, величина суммарного ослабления

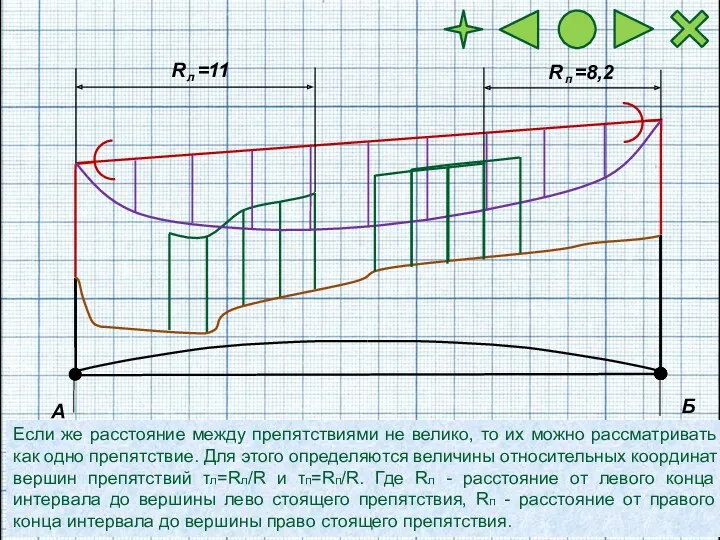

- 22. А Б Если же расстояние между препятствиями не велико, то их можно рассматривать как одно препятствие.

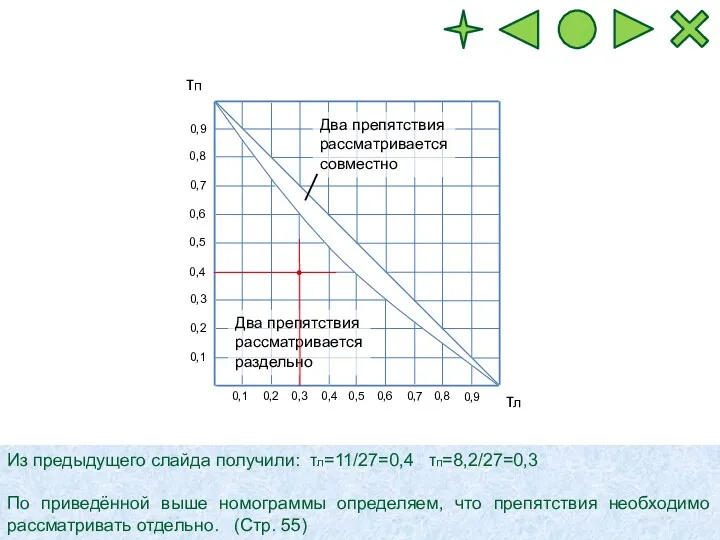

- 23. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

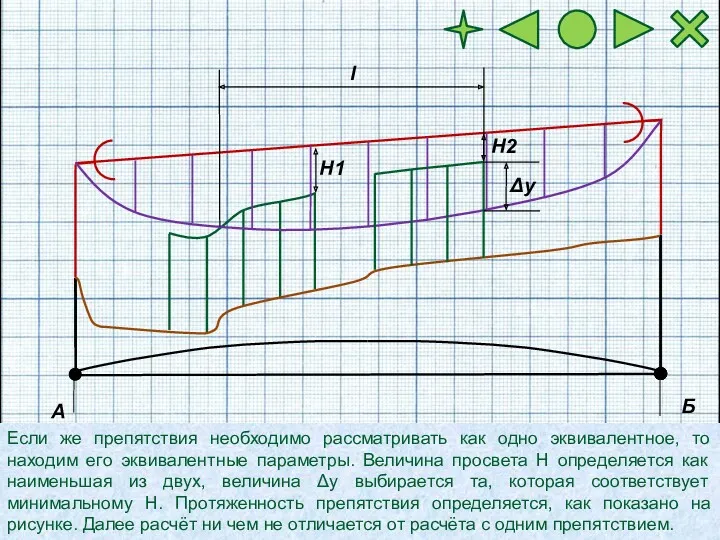

- 24. А Б Если же препятствия необходимо рассматривать как одно эквивалентное, то находим его эквивалентные параметры. Величина

- 26. Скачать презентацию

Орехи и масличные семена в кондитерском производстве

Орехи и масличные семена в кондитерском производстве Страхование детей от несчастного случая

Страхование детей от несчастного случая Умники и умницы

Умники и умницы Управление нефтегазовыми технологическими процессами - 1

Управление нефтегазовыми технологическими процессами - 1 Формирование простых запросов к готовой базе данных. (9 класс)

Формирование простых запросов к готовой базе данных. (9 класс) Городецкая роспись

Городецкая роспись Соотношение цивилизации и культуры в рассказе Р

Соотношение цивилизации и культуры в рассказе Р a (2)

a (2) Экономическое развитие России в начале XX века

Экономическое развитие России в начале XX века 4-е заседание РМО по профориентации

4-е заседание РМО по профориентации Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ Врождённые ортопедические заболевания. Мышечная кривошея, косолапость. Врождённый вывих бедра. Несовершенный остеогенез

Врождённые ортопедические заболевания. Мышечная кривошея, косолапость. Врождённый вывих бедра. Несовершенный остеогенез ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция Образ дома в современной русской литературе (на материале пьесы Л. С. Петрушевской Три девушки в голубом)

Образ дома в современной русской литературе (на материале пьесы Л. С. Петрушевской Три девушки в голубом) Іштің тік бұлшықетінің қынабы. Іштің ақ сызығы. Кіндік сақинасы. Шап өзегі

Іштің тік бұлшықетінің қынабы. Іштің ақ сызығы. Кіндік сақинасы. Шап өзегі Невынашивание беременности. Преждевременные роды. Лечение. Профилактика

Невынашивание беременности. Преждевременные роды. Лечение. Профилактика Школьное объединение детей и подростков РИТМ (романтики, искатели, творители, мечтатели)

Школьное объединение детей и подростков РИТМ (романтики, искатели, творители, мечтатели) Презентация Мы за ЗОЖ_Экспедиция выходного дня_ Дедова Н.В._ ДХС Искра

Презентация Мы за ЗОЖ_Экспедиция выходного дня_ Дедова Н.В._ ДХС Искра Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною. (Тема 16)

Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною. (Тема 16) Игра Угадай мелодию

Игра Угадай мелодию Делители и кратные

Делители и кратные Уголовное судопроизводство

Уголовное судопроизводство Презентация инновационного опыта

Презентация инновационного опыта Лошадь в мифах и легендах

Лошадь в мифах и легендах Презентация к классному часу на тему Цветы

Презентация к классному часу на тему Цветы Обыкновенные дроби. Доли

Обыкновенные дроби. Доли картотека загадок по лексической теме Домашние животные

картотека загадок по лексической теме Домашние животные Праздники ислама

Праздники ислама