Содержание

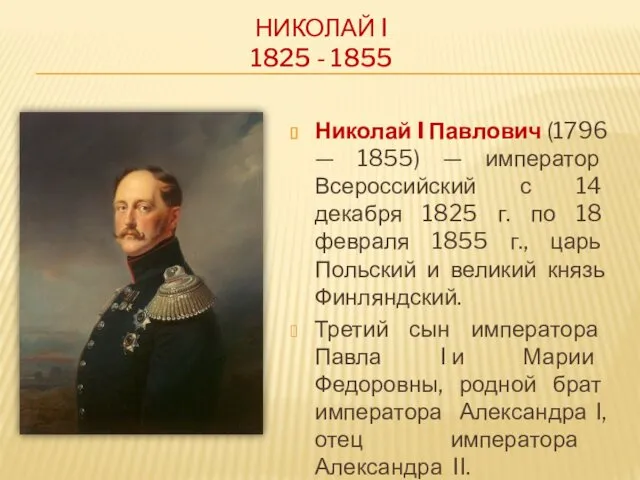

- 2. НИКОЛАЙ I 1825 - 1855 Николай I Павлович (1796 — 1855) — император Всероссийский с 14

- 3. Великий князь Николай Павлович (1806). Портрет работы А. Рокштуля Николай был третьим сыном императора Павла I

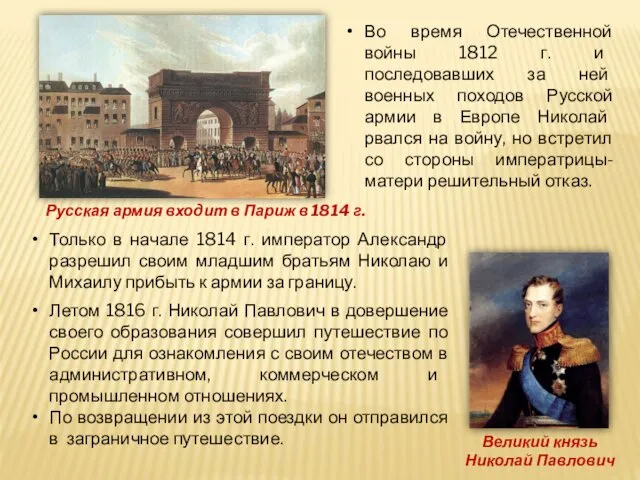

- 4. Русская армия входит в Париж в 1814 г. Во время Отечественной войны 1812 г. и последовавших

- 5. В 1817 г. состоялось бракосочетание Великого князя Николая с принцессой Шарлоттой Прусской, в православии она была

- 6. Николай Павлович вел аскетический и здоровый образ жизни; никогда не пропускал воскресных богослужений. Не курил и

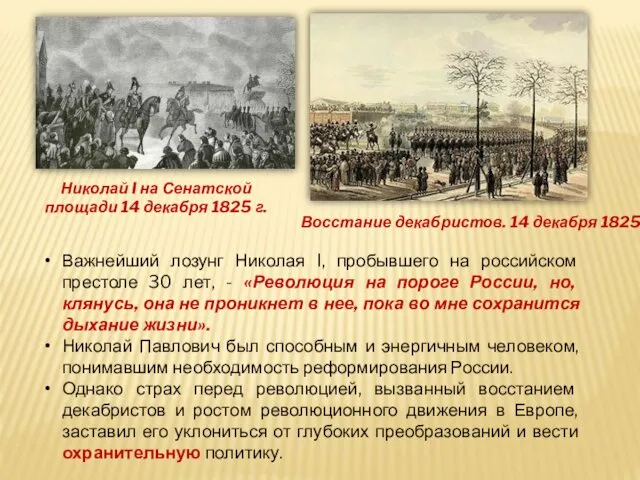

- 7. Восстание декабристов. 14 декабря 1825 г. Николай I на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Важнейший

- 8. «Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать

- 9. А.Е. Пресняков стал одним из первых историков называть период правления Николая I «апогеем самодержавия». Историк писал:

- 10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ Укрепление государственного аппарата. Кодификация российского законодательства. Борьба с вольнодумством и общественно-политическим движением.

- 11. Укрепление государственного аппарата Возрастание в системе государственного управления роли Собственной Его Императорского величества канцелярии

- 12. Собственная Его Императорского величества канцелярия (СЕИВК, 1826) I отделение (1812) Готовило бумаги для докладов императору II

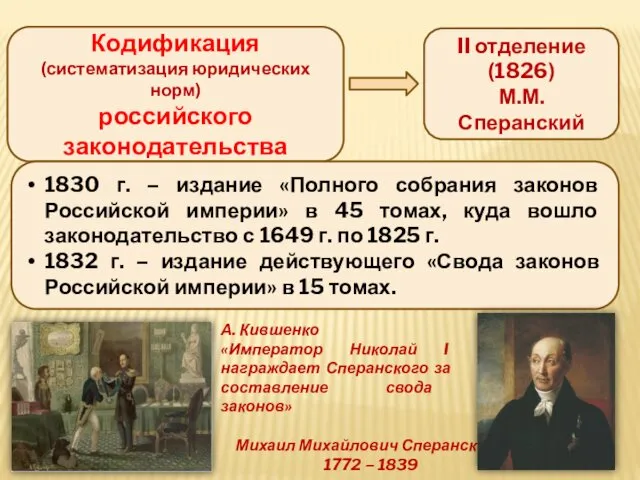

- 13. Кодификация (систематизация юридических норм) российского законодательства II отделение (1826) М.М. Сперанский 1830 г. – издание «Полного

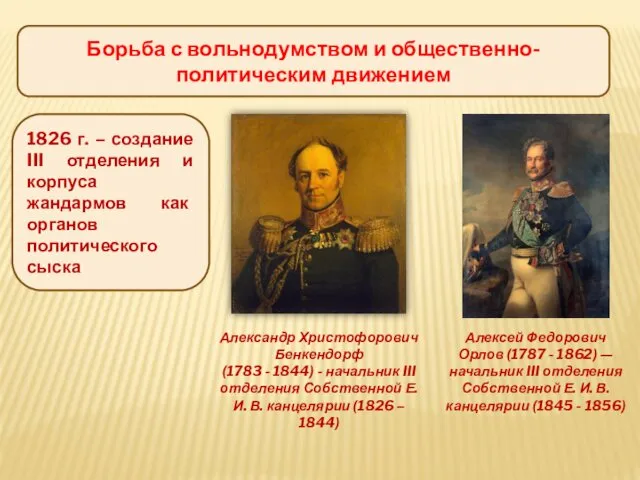

- 14. Борьба с вольнодумством и общественно-политическим движением 1826 г. – создание III отделения и корпуса жандармов как

- 15. Борьба с вольнодумством и общественно-политическим движением 1826 г. – введение в действие жесткого цензурного («чугунного») устава.

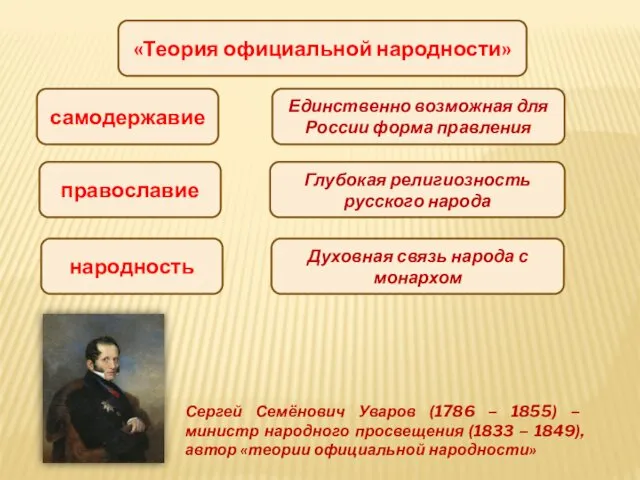

- 16. «Теория официальной народности» самодержавие православие народность Единственно возможная для России форма правления Глубокая религиозность русского народа

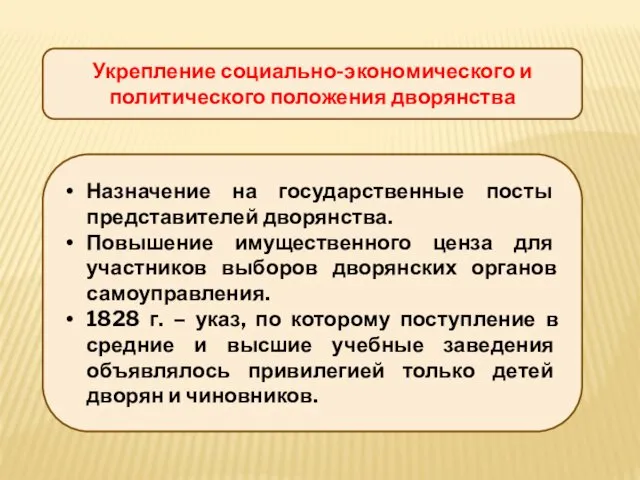

- 17. Укрепление социально-экономического и политического положения дворянства Назначение на государственные посты представителей дворянства. Повышение имущественного ценза для

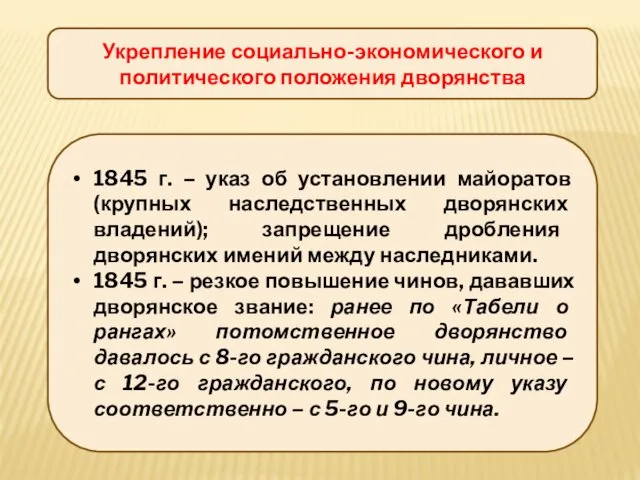

- 18. Укрепление социально-экономического и политического положения дворянства 1845 г. – указ об установлении майоратов (крупных наследственных дворянских

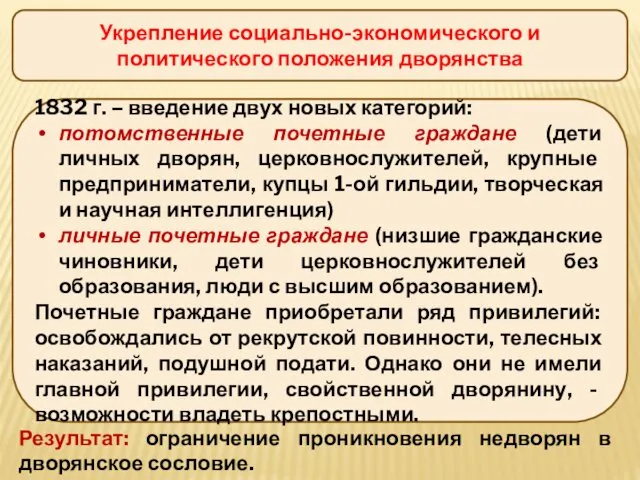

- 19. Укрепление социально-экономического и политического положения дворянства 1832 г. – введение двух новых категорий: потомственные почетные граждане

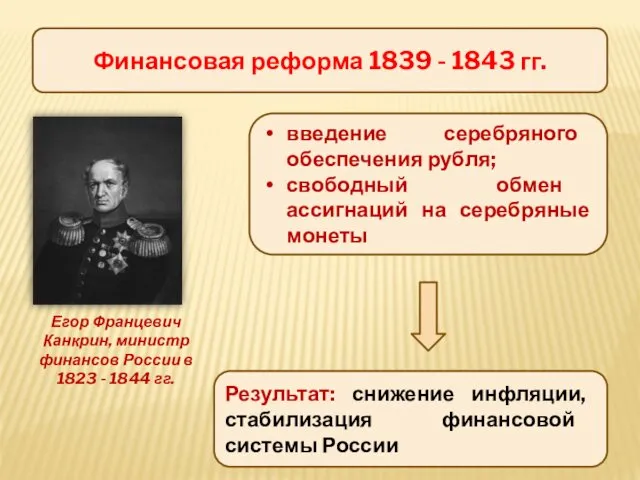

- 20. Финансовая реформа 1839 - 1843 гг. Егор Францевич Канкрин, министр финансов России в 1823 - 1844

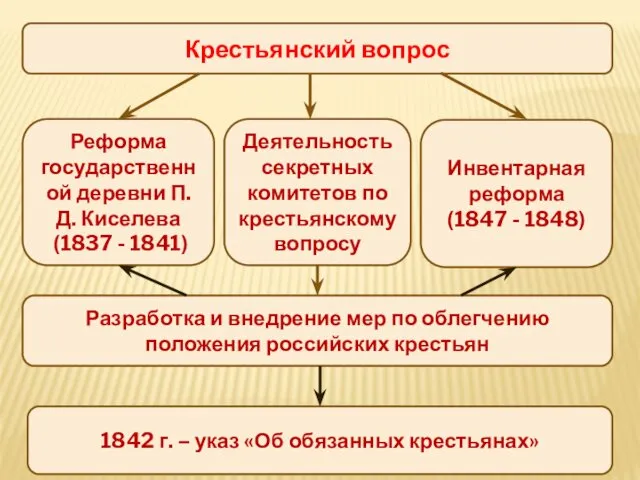

- 21. Крестьянский вопрос Деятельность секретных комитетов по крестьянскому вопросу Разработка и внедрение мер по облегчению положения российских

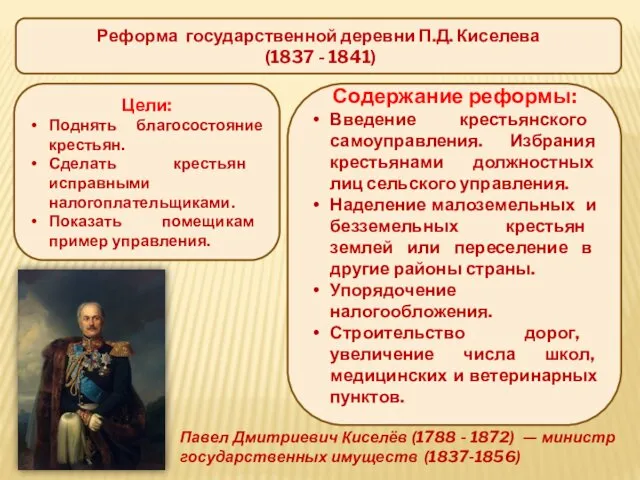

- 22. Реформа государственной деревни П.Д. Киселева (1837 - 1841) Цели: Поднять благосостояние крестьян. Сделать крестьян исправными налогоплательщиками.

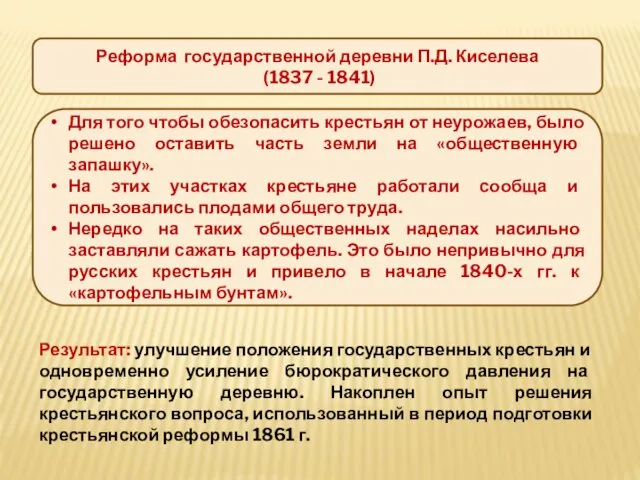

- 23. Реформа государственной деревни П.Д. Киселева (1837 - 1841) Для того чтобы обезопасить крестьян от неурожаев, было

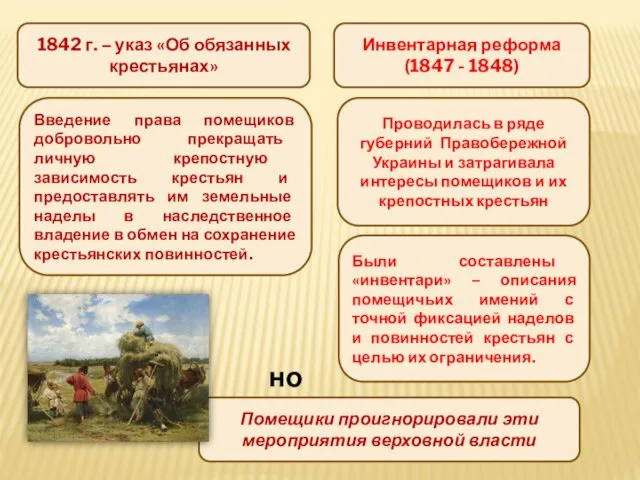

- 24. 1842 г. – указ «Об обязанных крестьянах» Инвентарная реформа (1847 - 1848) Введение права помещиков добровольно

- 26. Скачать презентацию

Малярия:классификация, клиника, диагностика, лечение

Малярия:классификация, клиника, диагностика, лечение Поступление сырья по предприятиям от сельскохозяйственных предприятий и населения за январь-сентябрь 2020 г

Поступление сырья по предприятиям от сельскохозяйственных предприятий и населения за январь-сентябрь 2020 г Цифровая трансформация строительных организаций

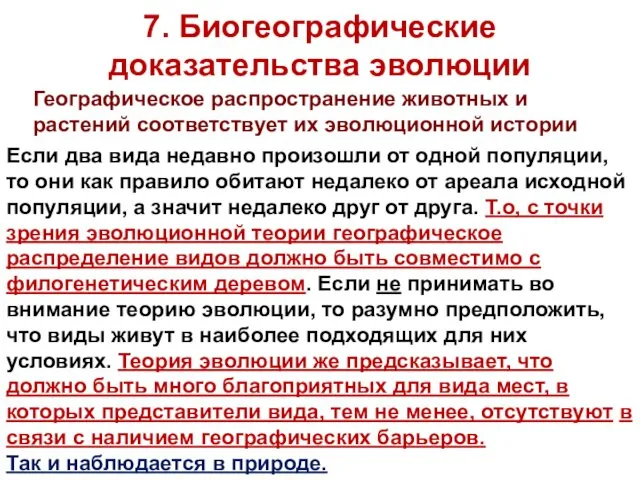

Цифровая трансформация строительных организаций Биогеографические доказательства эволюции

Биогеографические доказательства эволюции Типология государств современного мира

Типология государств современного мира Внутренняя политика Павла I

Внутренняя политика Павла I Тренажор Базарного

Тренажор Базарного Методы увеличения углеводородоотдачи

Методы увеличения углеводородоотдачи Первоначальные химические понятия. Химические диктанты.

Первоначальные химические понятия. Химические диктанты. Презентация США

Презентация США актуальные проблемы в условиях введения ФГОС

актуальные проблемы в условиях введения ФГОС Учебно-методическое пособие - презентация Использование метода мнемотехники в развитии мышления и связной речи детей дошкольного возраста.

Учебно-методическое пособие - презентация Использование метода мнемотехники в развитии мышления и связной речи детей дошкольного возраста. Қостанай облысындағы. Бидай өндірісі

Қостанай облысындағы. Бидай өндірісі Дислексия или нарушения чтения. Способы профилактики и коррекции

Дислексия или нарушения чтения. Способы профилактики и коррекции Процессы с участием нуклеиновых кислот

Процессы с участием нуклеиновых кислот Воспитание у учащихся уважения к здоровью как величайшей ценности.

Воспитание у учащихся уважения к здоровью как величайшей ценности. Чернильные пятна. О проективном методе Роршаха

Чернильные пятна. О проективном методе Роршаха Преимущества и недостатки

Преимущества и недостатки ПРЕЗЕНТАЦИЯ к родительскому собранию Семейное воспитание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ к родительскому собранию Семейное воспитание Мама... как много в этом слове

Мама... как много в этом слове Недостаточность кровообращения

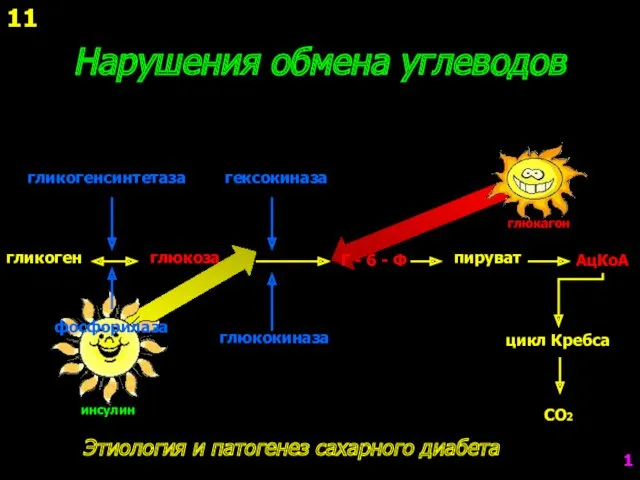

Недостаточность кровообращения Нарушения обмена углеводов

Нарушения обмена углеводов Линзы. Построение изображений в линзах

Линзы. Построение изображений в линзах Ленинградская область в Российской Федерации

Ленинградская область в Российской Федерации Что англичане считают началом своих свобод

Что англичане считают началом своих свобод Мое портфолио

Мое портфолио Вклад химиков в Великую Победу

Вклад химиков в Великую Победу Праздник Прощание с начальной школой

Праздник Прощание с начальной школой