Содержание

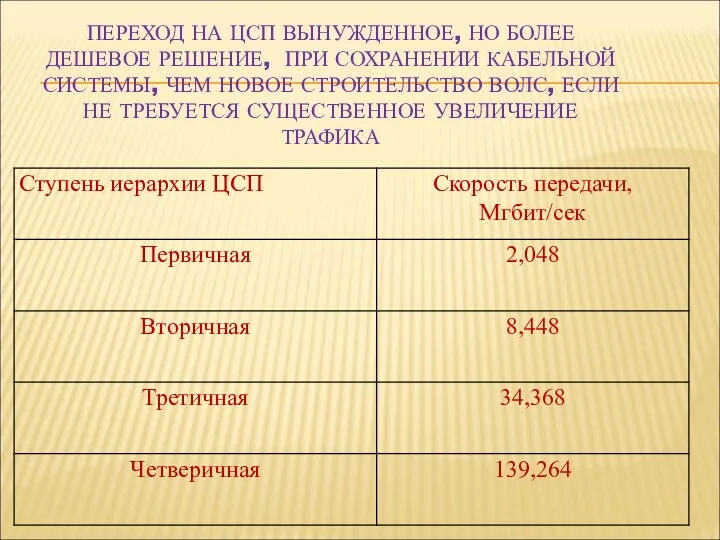

- 2. ПЕРЕХОД НА ЦСП ВЫНУЖДЕННОЕ, НО БОЛЕЕ ДЕШЕВОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИ СОХРАНЕНИИ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЧЕМ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛС,

- 3. Качество передачи цифрового сигнала определяется количеством ошибок, которые он (сигнал) приобретает в процессе прохождения по среде

- 4. Контроль основан на наблюдении за четырьмя различными событиями ошибок: блок с ошибками (errored block, B) –

- 5. По практическим соображениям целесообразнее работать с относительными величинами, которые определяются как: отношение секунд с ошибками к

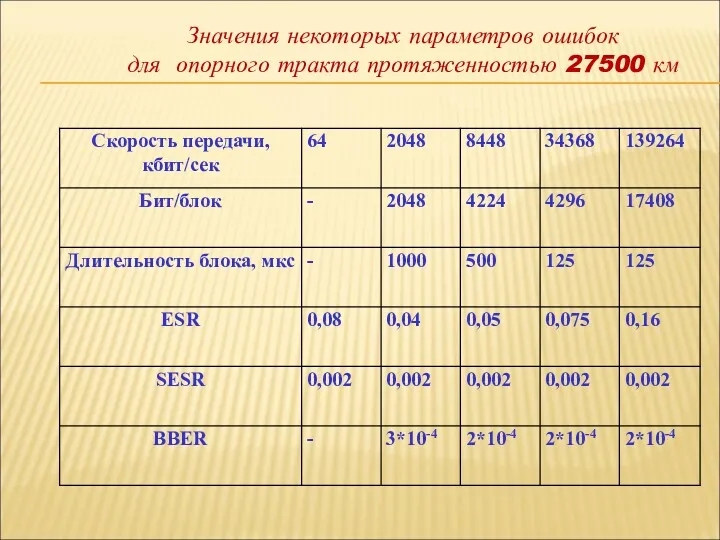

- 6. Значения некоторых параметров ошибок для опорного тракта протяженностью 27500 км

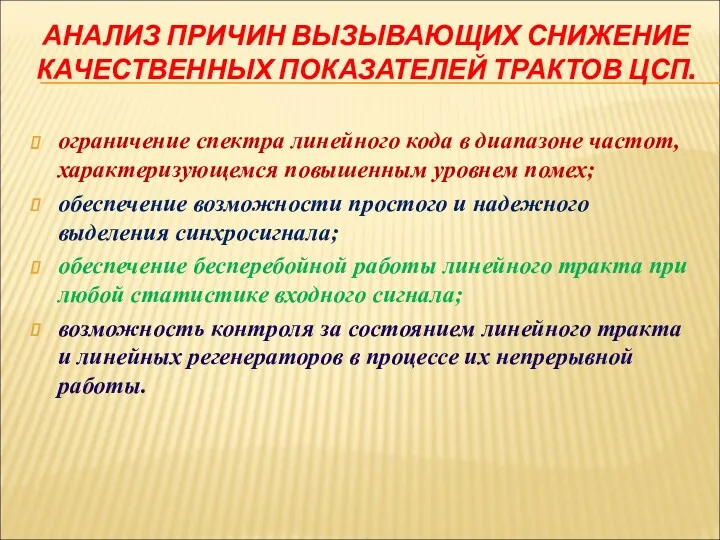

- 7. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫЗЫВАЮЩИХ СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАКТОВ ЦСП. ограничение спектра линейного кода в диапазоне частот, характеризующемся

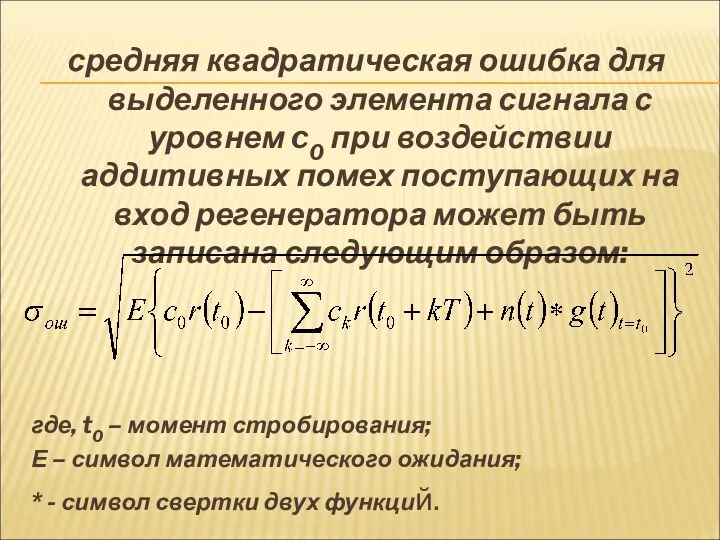

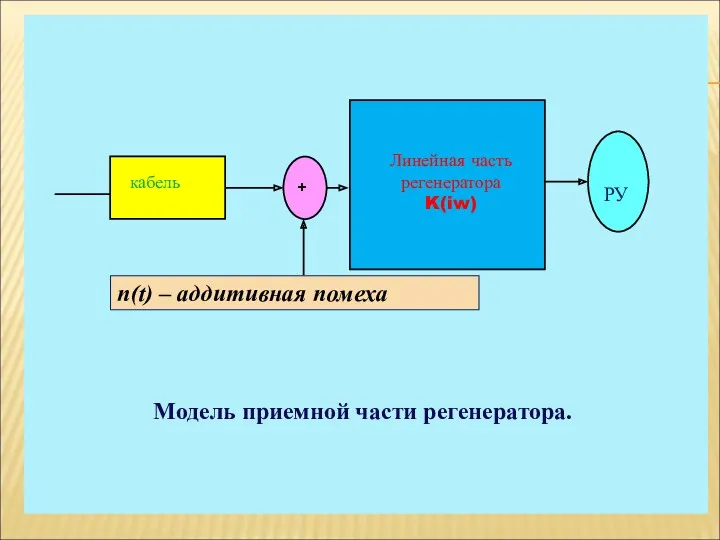

- 8. средняя квадратическая ошибка для выделенного элемента сигнала с уровнем c0 при воздействии аддитивных помех поступающих на

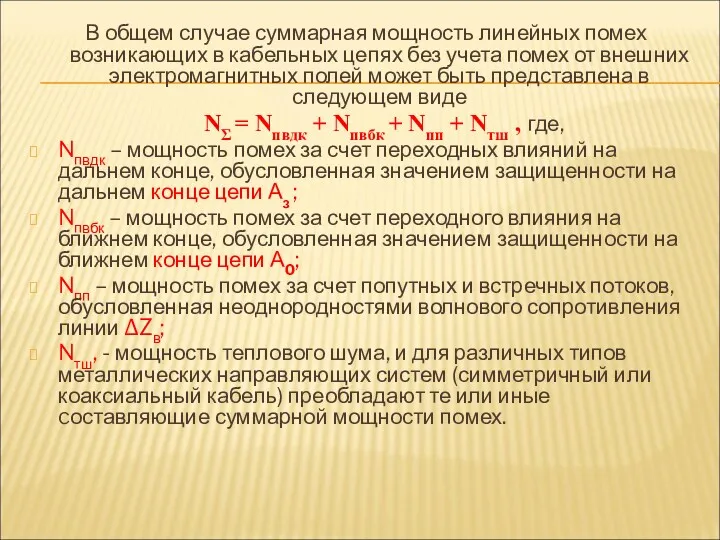

- 10. В общем случае суммарная мощность линейных помех возникающих в кабельных цепях без учета помех от внешних

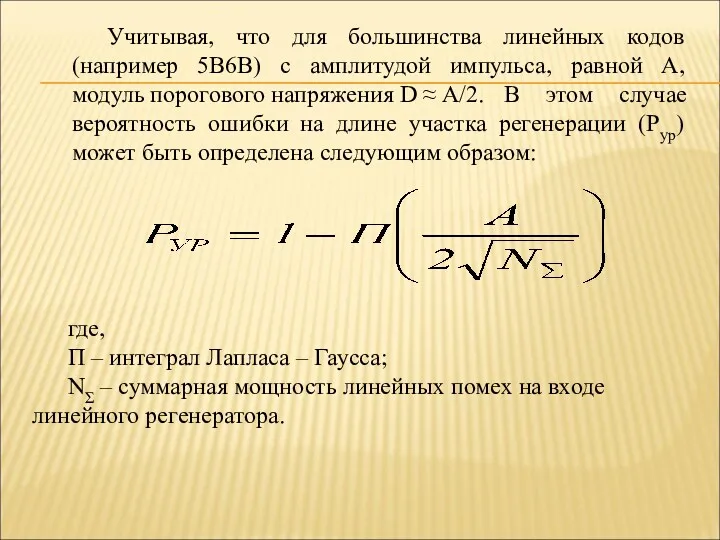

- 11. Учитывая, что для большинства линейных кодов (например 5В6В) с амплитудой импульса, равной А, модуль порогового напряжения

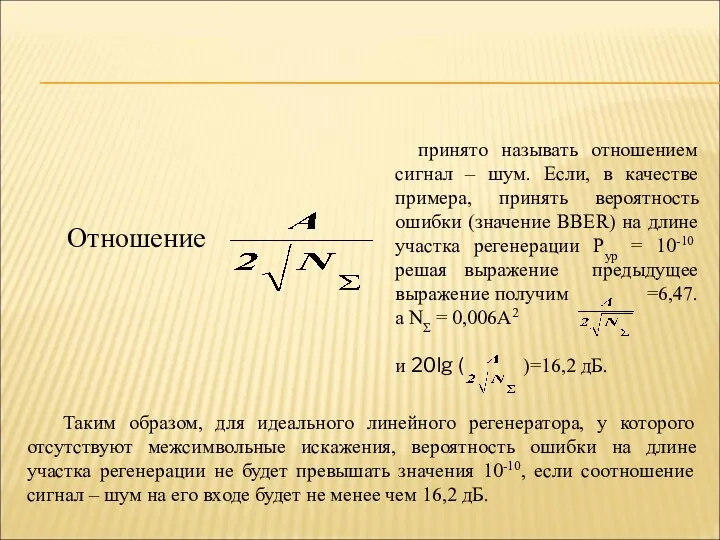

- 12. Отношение принято называть отношением сигнал – шум. Если, в качестве примера, принять вероятность ошибки (значение BBER)

- 13. Практически, с учетом всех дестабилизирующих факторов, а также для обеспечения определенного запаса по помехоустойчивости, отношение сигнал-шум

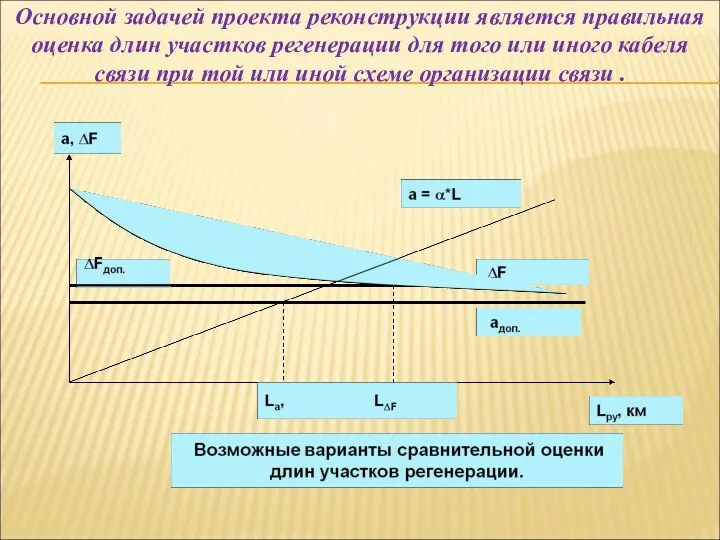

- 14. Основной задачей проекта реконструкции является правильная оценка длин участков регенерации для того или иного кабеля связи

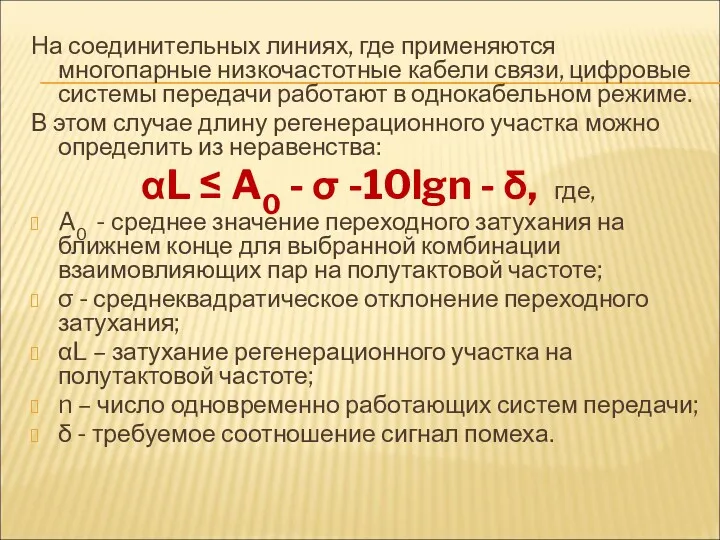

- 15. На соединительных линиях, где применяются многопарные низкочастотные кабели связи, цифровые системы передачи работают в однокабельном режиме.

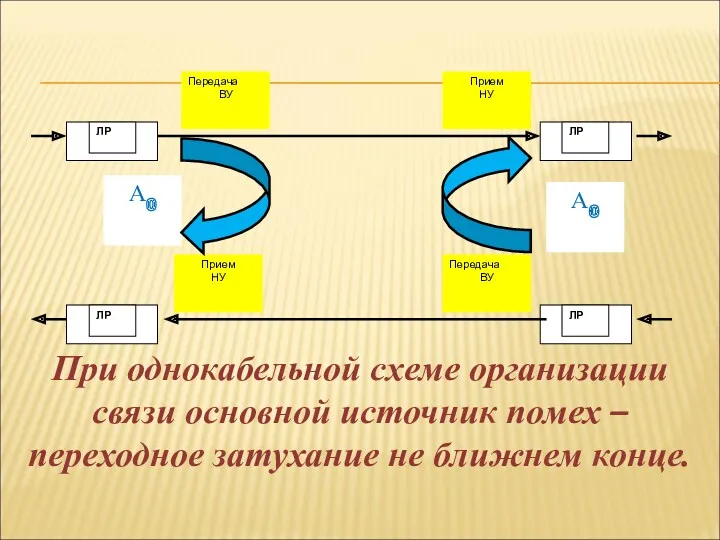

- 16. При однокабельной схеме организации связи основной источник помех – переходное затухание не ближнем конце.

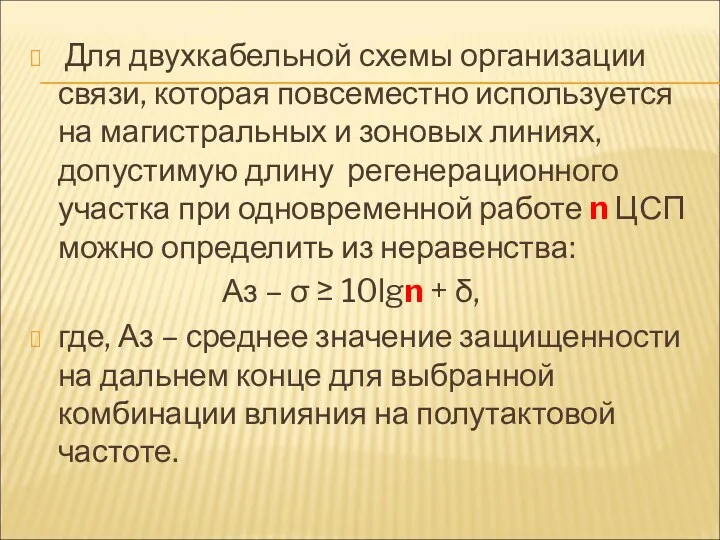

- 17. Для двухкабельной схемы организации связи, которая повсеместно используется на магистральных и зоновых линиях, допустимую длину регенерационного

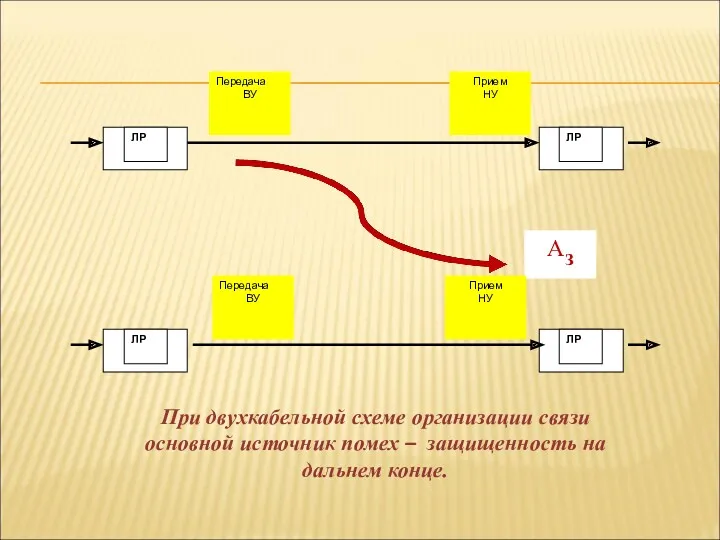

- 18. При двухкабельной схеме организации связи основной источник помех – защищенность на дальнем конце. Прием НУ

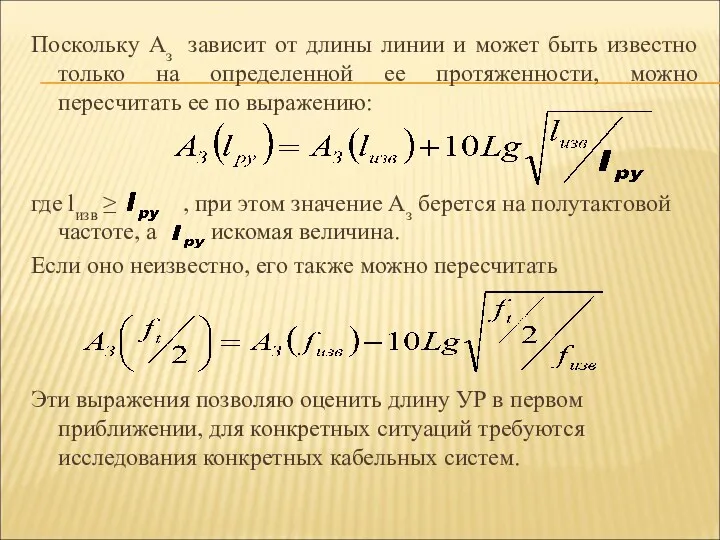

- 19. Поскольку Аз зависит от длины линии и может быть известно только на определенной ее протяженности, можно

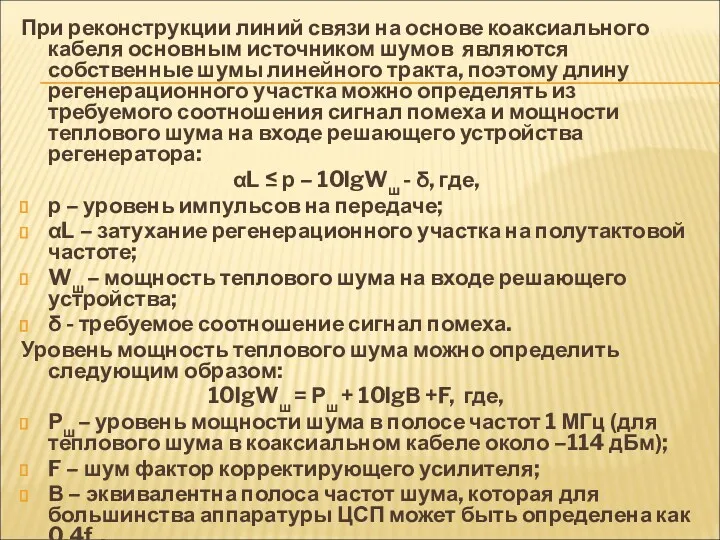

- 20. При реконструкции линий связи на основе коаксиального кабеля основным источником шумов являются собственные шумы линейного тракта,

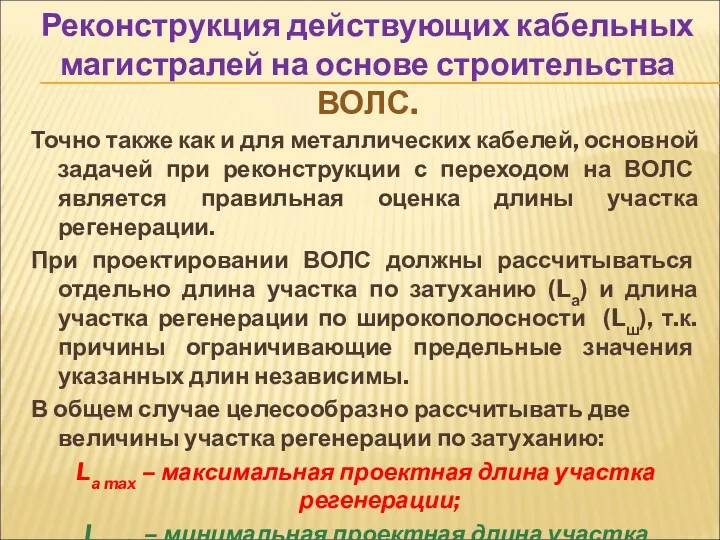

- 21. Реконструкция действующих кабельных магистралей на основе строительства ВОЛС. Точно также как и для металлических кабелей, основной

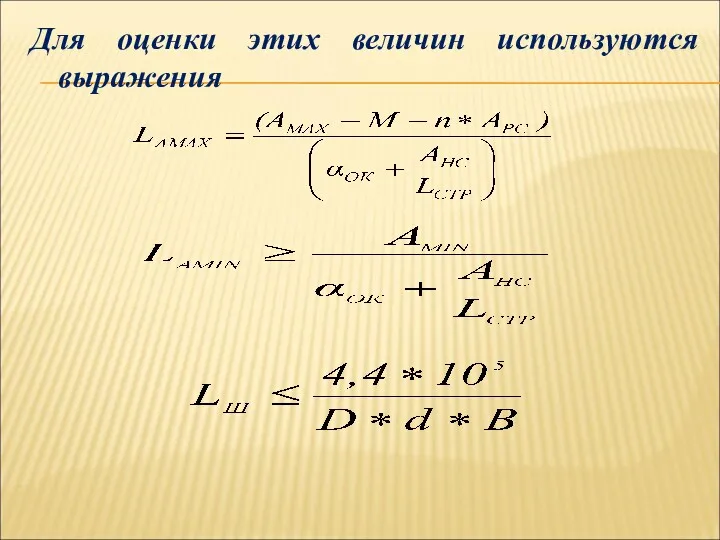

- 22. Для оценки этих величин используются выражения

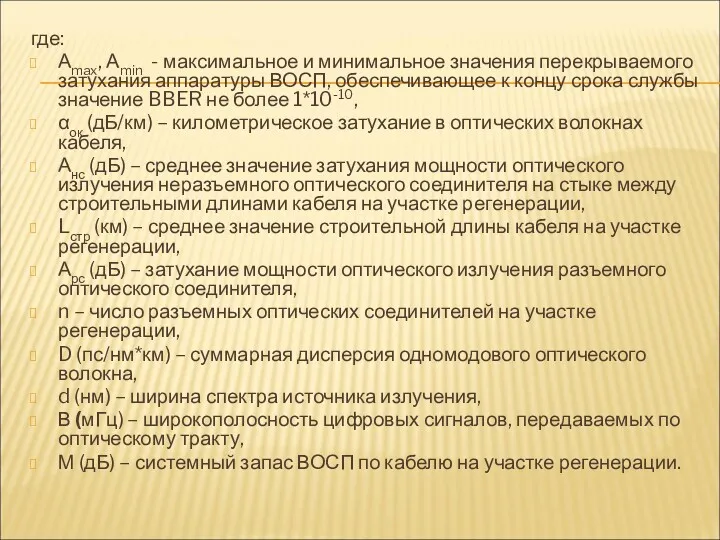

- 23. где: Аmax, Аmin - максимальное и минимальное значения перекрываемого затухания аппаратуры ВОСП, обеспечивающее к концу срока

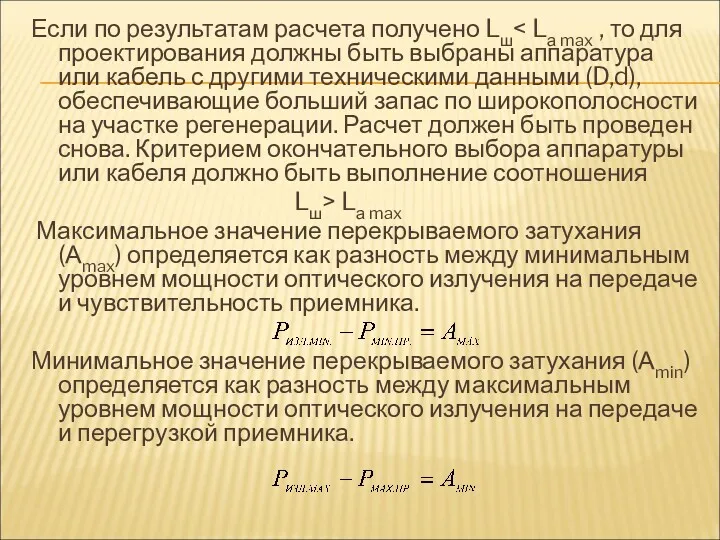

- 24. Если по результатам расчета получено Lш Lш> Lа max Максимальное значение перекрываемого затухания (Аmax) определяется как

- 25. Системный запас (М) учитывает изменение состава оптического кабеля за счет появления дополнительных ремонтных вставок, сварных соединений,

- 27. Скачать презентацию

Информация для родителей

Информация для родителей Государственное регулирование цен и инфляции. Тема 8

Государственное регулирование цен и инфляции. Тема 8 презентация для срочки для родителей

презентация для срочки для родителей Презентация к уроку Ориентирование

Презентация к уроку Ориентирование Статистика в клеточной биологии и в клинических исследованиях

Статистика в клеточной биологии и в клинических исследованиях Тематический проект Я и моя семья

Тематический проект Я и моя семья Еңбек гигиенасындағы зертханалық зерттеулердің техникасы

Еңбек гигиенасындағы зертханалық зерттеулердің техникасы Транссибирская железнодорожная магистраль

Транссибирская железнодорожная магистраль Гепатиты. Современные подходы в лечении

Гепатиты. Современные подходы в лечении Презентация Путешествуя по свету, изучаем планету к проекту Всемирно известные сказочники

Презентация Путешествуя по свету, изучаем планету к проекту Всемирно известные сказочники Коучинг по Facebook и Mytarget. Сессия 2

Коучинг по Facebook и Mytarget. Сессия 2 f9be2c610993755559737dc376873ab07f7a592

f9be2c610993755559737dc376873ab07f7a592 Артикуляционная гимнастика

Артикуляционная гимнастика Презентация Россия и Крым - вместе

Презентация Россия и Крым - вместе Классный час о доброте

Классный час о доброте Универсальная и рациональная грамматика Пор-Рояля

Универсальная и рациональная грамматика Пор-Рояля Презентация проекта Память в памятниках

Презентация проекта Память в памятниках Деятельностный подход в обучении географии

Деятельностный подход в обучении географии презентация на тему природные и попутные нефтяные газы

презентация на тему природные и попутные нефтяные газы Выступление из опыта работы по теме: Сказкотерапия как инновационная технология духовно-нравственного воспитания дошкольников

Выступление из опыта работы по теме: Сказкотерапия как инновационная технология духовно-нравственного воспитания дошкольников Устройства защитного отключения

Устройства защитного отключения Скелет человека

Скелет человека Защита кабинета руководителя от утечки информации по акустическому каналу

Защита кабинета руководителя от утечки информации по акустическому каналу Памятные места Отечественной войны 1812 года в Санкт-Петербурге

Памятные места Отечественной войны 1812 года в Санкт-Петербурге Технічне переоснащення тягової підстанції постійного струму при приєднанні сонячної генерації до шин власних потреб

Технічне переоснащення тягової підстанції постійного струму при приєднанні сонячної генерації до шин власних потреб Моя визитная карточка

Моя визитная карточка Наименьшее общее кратное. 6 класс,

Наименьшее общее кратное. 6 класс, Аксиально поршневой насос

Аксиально поршневой насос