Содержание

- 2. МГТУ им. Г.И. Носова 24.1. Введение В настоящее время, в связи, с усовершенствованием технологических процессов возникает

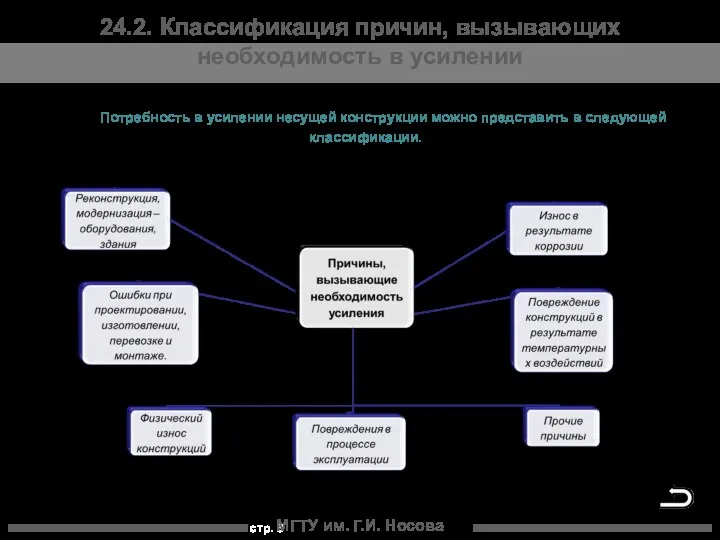

- 3. МГТУ им. Г.И. Носова 24.2. Классификация причин, вызывающих необходимость в усилении Потребность в усилении несущей конструкции

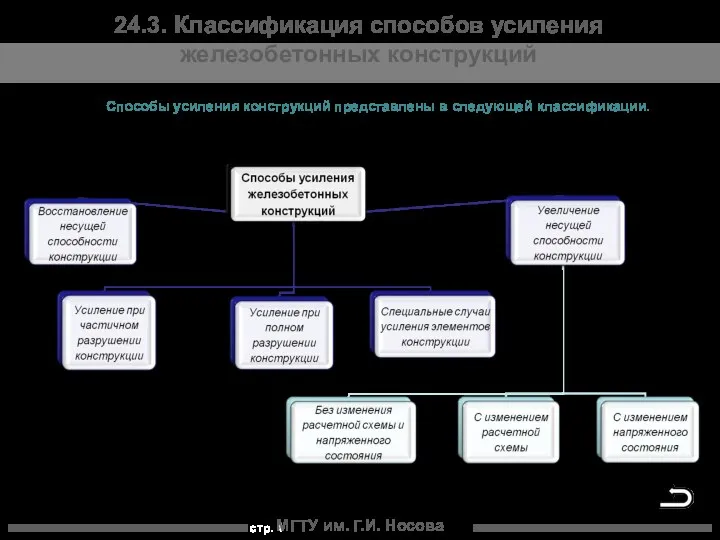

- 4. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3. Классификация способов усиления железобетонных конструкций Способы усиления конструкций представлены в следующей

- 5. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.1. Увеличение площади поперечного сечения Наиболее распространенными методами усиления являются: 1. Увеличение

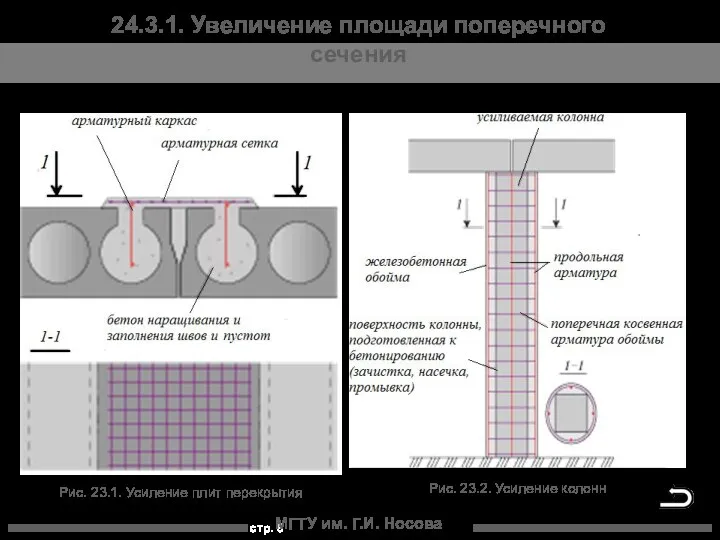

- 6. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.1. Увеличение площади поперечного сечения Рис. 23.1. Усиление плит перекрытия Рис. 23.2.

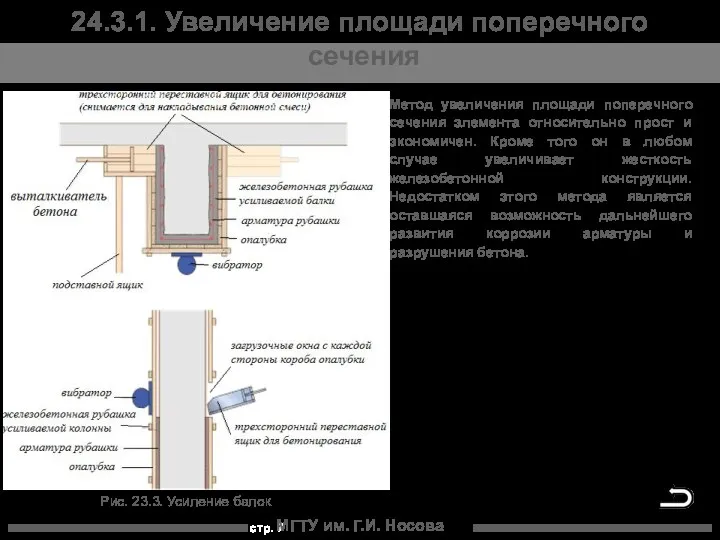

- 7. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.1. Увеличение площади поперечного сечения Метод увеличения площади поперечного сечения элемента относительно

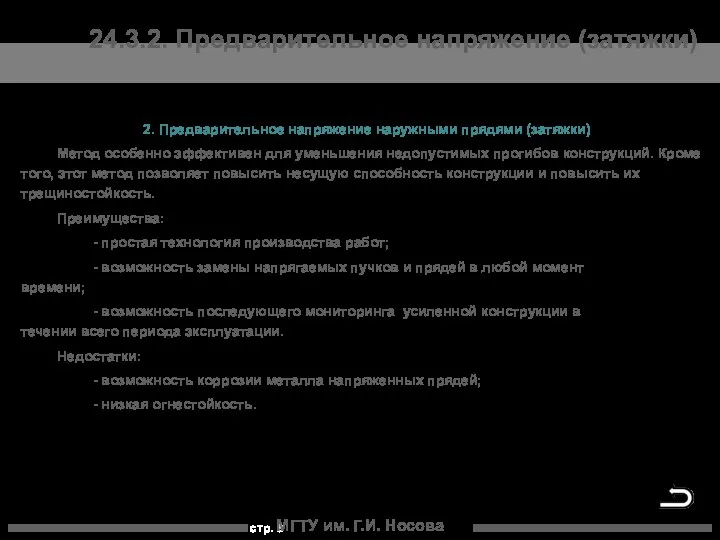

- 8. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.2. Предварительное напряжение (затяжки) 2. Предварительное напряжение наружными прядями (затяжки) Метод особенно

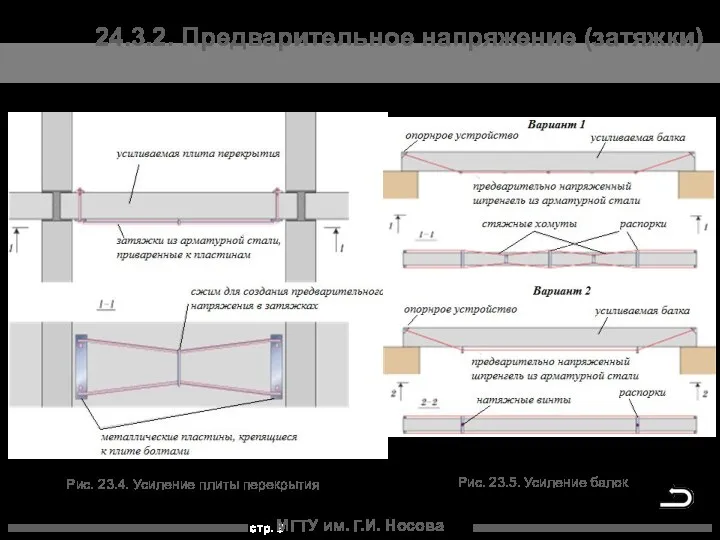

- 9. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.2. Предварительное напряжение (затяжки) Рис. 23.4. Усиление плиты перекрытия Рис. 23.5. Усиление

- 10. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.2. Предварительное напряжение (затяжки) Рис. 23.6. Усиление колонн Рис. 23.7. Усиление плит

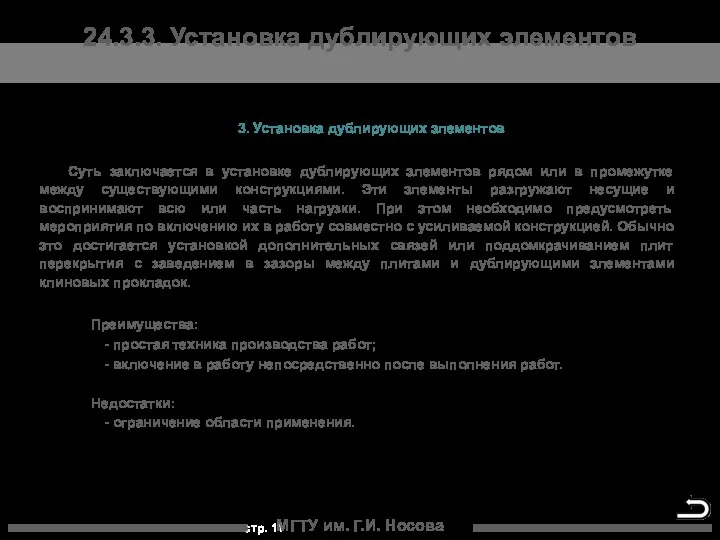

- 11. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.3. Установка дублирующих элементов 3. Установка дублирующих элементов Суть заключается в установке

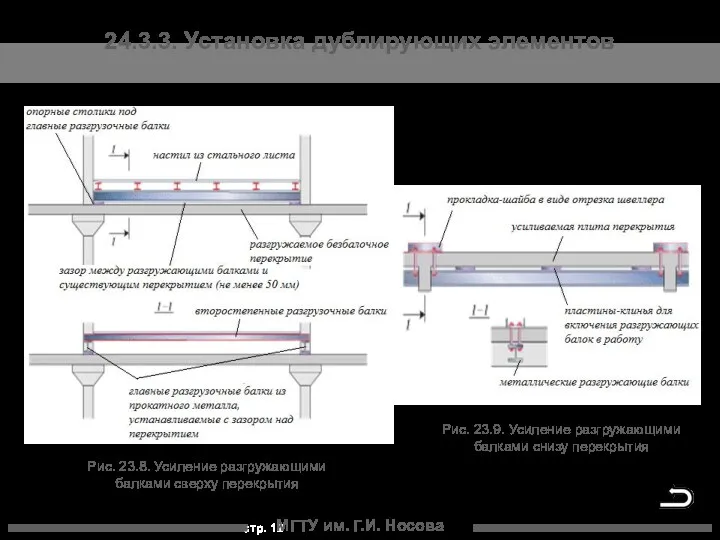

- 12. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.3. Установка дублирующих элементов Рис. 23.8. Усиление разгружающими балками сверху перекрытия Рис.

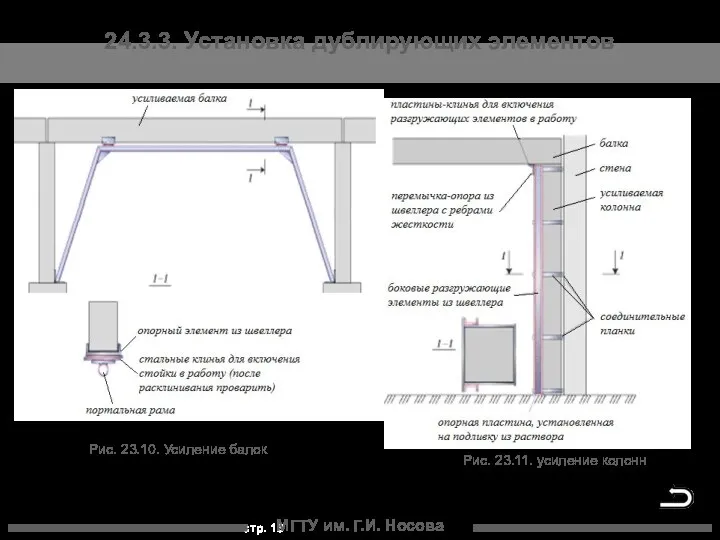

- 13. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.3. Установка дублирующих элементов Рис. 23.10. Усиление балок Рис. 23.11. усиление колонн

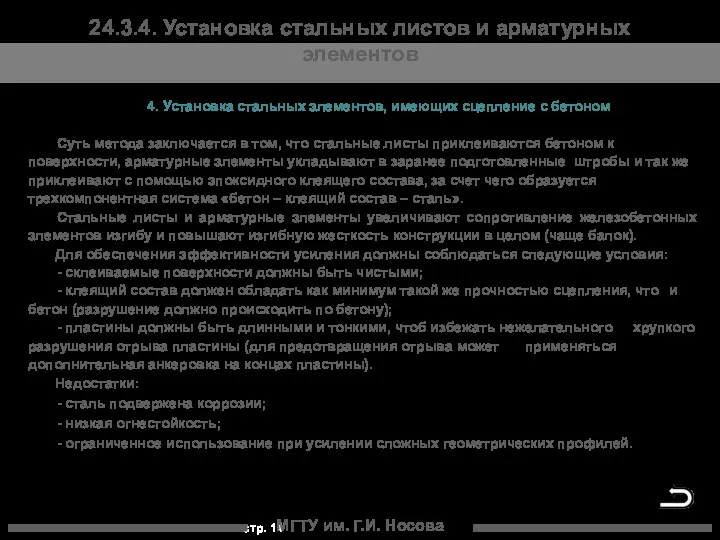

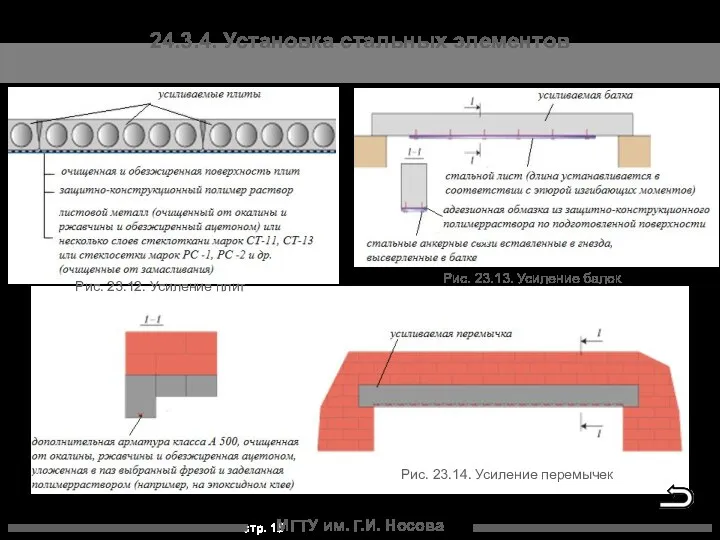

- 14. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.4. Установка стальных листов и арматурных элементов 4. Установка стальных элементов, имеющих

- 15. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.4. Установка стальных элементов Рис. 23.12. Усиление плит Рис. 23.13. Усиление балок

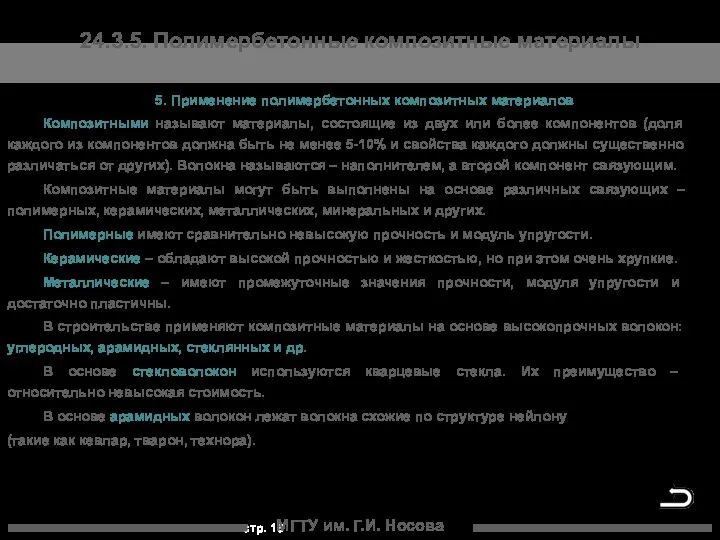

- 16. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.5. Полимербетонные композитные материалы 5. Применение полимербетонных композитных материалов Композитными называют материалы,

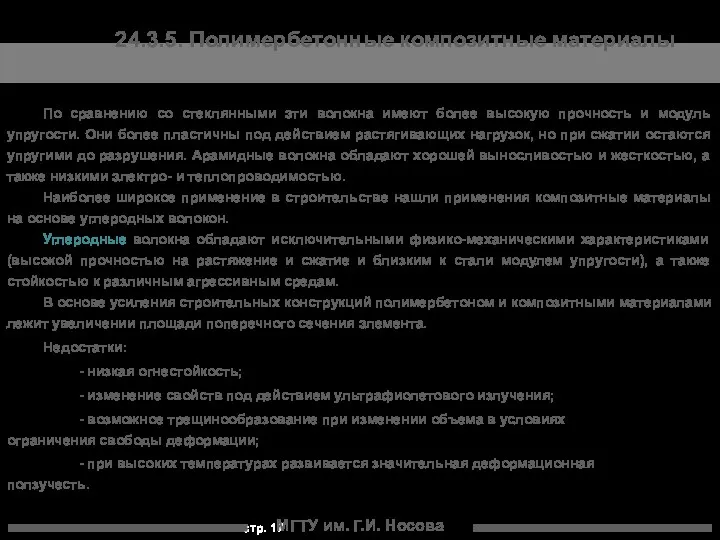

- 17. 24.3.5. Полимербетонные композитные материалы По сравнению со стеклянными эти волокна имеют более высокую прочность и модуль

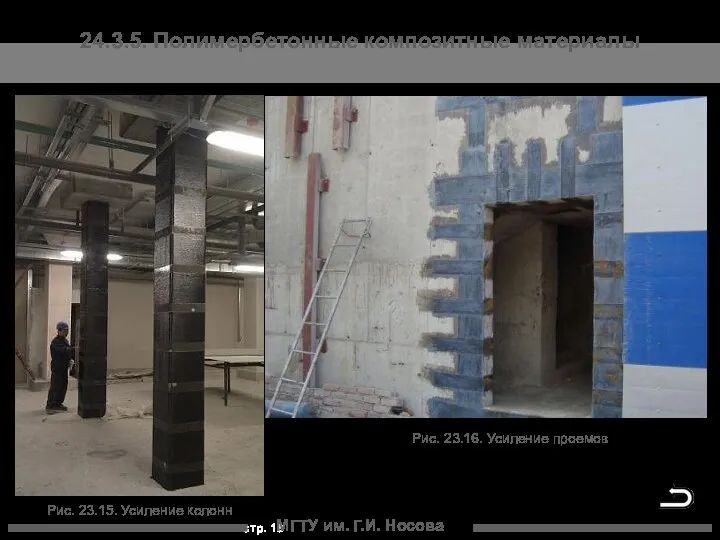

- 18. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.5. Полимербетонные композитные материалы Рис. 23.16. Усиление проемов Рис. 23.15. Усиление колонн

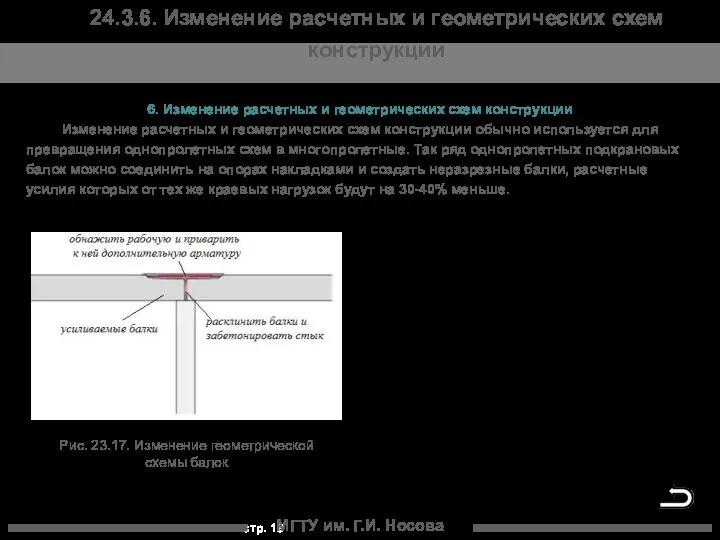

- 19. МГТУ им. Г.И. Носова 6. Изменение расчетных и геометрических схем конструкции Изменение расчетных и геометрических схем

- 20. МГТУ им. Г.И. Носова 24.3.6. Изменение расчетных и геометрических схем конструкции Рис. 23.18. Усиление балки доп.

- 21. МГТУ им. Г.И. Носова Основные расчетные положения Расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует производить в соответствии

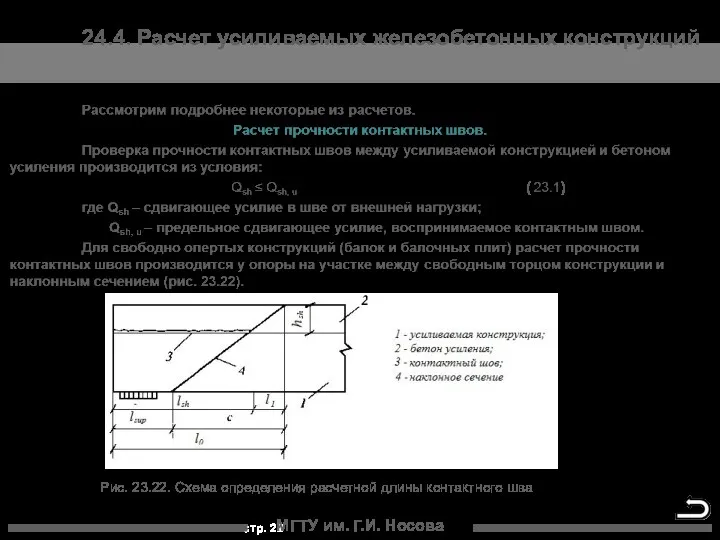

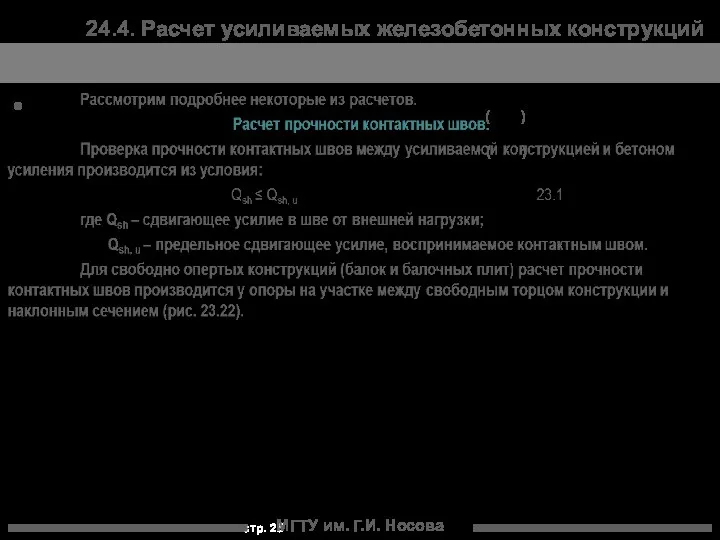

- 22. МГТУ им. Г.И. Носова 24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций Рис. 23.22. Схема определения расчетной длины контактного

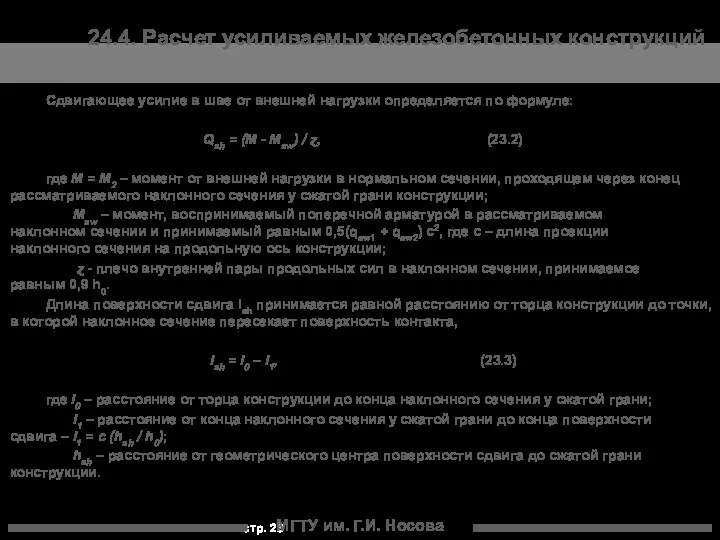

- 23. МГТУ им. Г.И. Носова 24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций Сдвигающее усилие в шве от внешней нагрузки

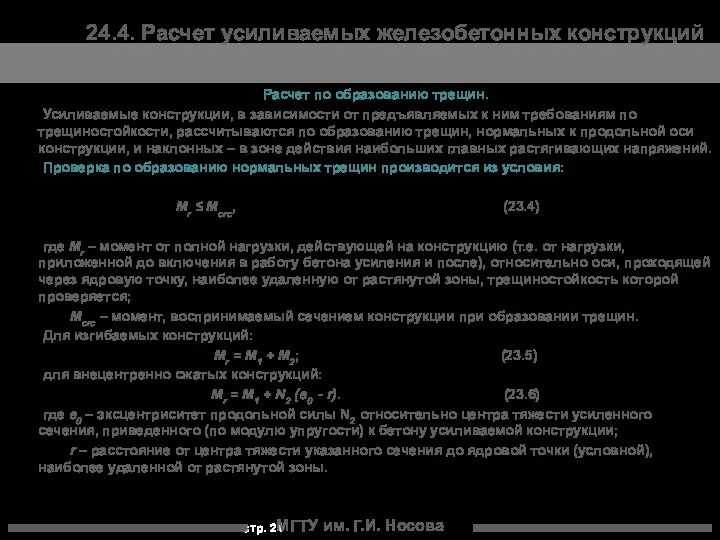

- 24. 24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций Расчет по образованию трещин. Усиливаемые конструкции, в зависимости от предъявляемых к

- 25. 24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций МГТУ им. Г.И. Носова ( ) ( )

- 26. 24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций МГТУ им. Г.И. Носова ( ) ( )

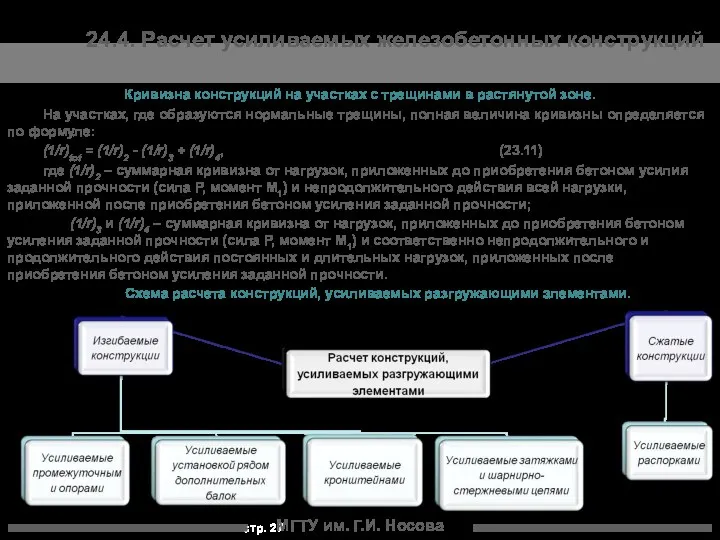

- 27. 24.4. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций Кривизна конструкций на участках с трещинами в растянутой зоне. На участках,

- 29. Скачать презентацию

Цифровые технологии печати

Цифровые технологии печати Ортодонтиядағы инновациялық технологиялар

Ортодонтиядағы инновациялық технологиялар Презентация Методы обучения в современной школе

Презентация Методы обучения в современной школе фотоотчёт открытого занятия

фотоотчёт открытого занятия Модальные глаголы

Модальные глаголы Общие закономерности эволюции. Филогенез дыхательной и кровеносной систем человека

Общие закономерности эволюции. Филогенез дыхательной и кровеносной систем человека Свойства степени с натуральными показателями. Урок 54

Свойства степени с натуральными показателями. Урок 54 проект по благоустройству площадки средней группы МКДОУ Детский сад совхоза Вторая пятилетка

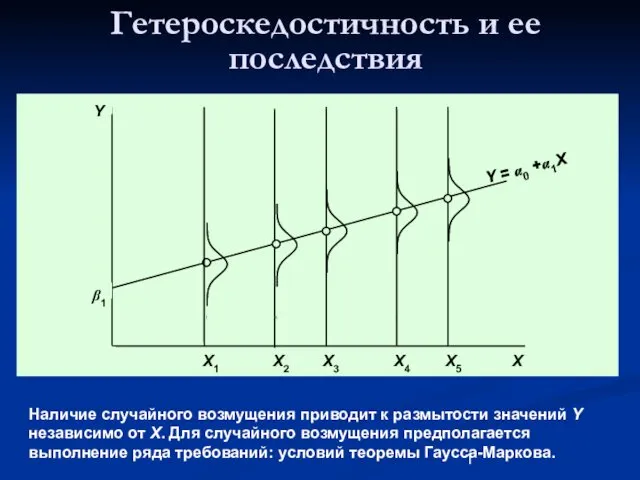

проект по благоустройству площадки средней группы МКДОУ Детский сад совхоза Вторая пятилетка Гетероскедостичность и ее последствия

Гетероскедостичность и ее последствия ЕГЭ по истории. (Задание 8)

ЕГЭ по истории. (Задание 8) Конспект урока и презентация к уроку географии Западная и Центральная Африка. Нигерия.

Конспект урока и презентация к уроку географии Западная и Центральная Африка. Нигерия. Техногенні екологічні катастрофи

Техногенні екологічні катастрофи Мой город

Мой город Управление человеческими ресурсами

Управление человеческими ресурсами Что такое дисграфия?

Что такое дисграфия? Константин Дмитриевич Ушинский

Константин Дмитриевич Ушинский Artificial Intelligence

Artificial Intelligence Мое электронное портфолио

Мое электронное портфолио Протоколы и методы обработки сообщений

Протоколы и методы обработки сообщений Собственная методическая разработка Непосредственная образовательная деятельность с детьми подготовительного возраста в условиях ФГОС

Собственная методическая разработка Непосредственная образовательная деятельность с детьми подготовительного возраста в условиях ФГОС Силовые трансформаторы

Силовые трансформаторы Западная Европа в ХI-ХIII веках. Инквизиция и крестовые походы

Западная Европа в ХI-ХIII веках. Инквизиция и крестовые походы Zeitschriften Deutschlands

Zeitschriften Deutschlands Museo del Prado

Museo del Prado Зерномучные товары. Мука

Зерномучные товары. Мука Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Смешанные числа

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Смешанные числа Презентация к уроку по теме Численность и воспроизводство населения мира

Презентация к уроку по теме Численность и воспроизводство населения мира Проект Умный Дом

Проект Умный Дом