Содержание

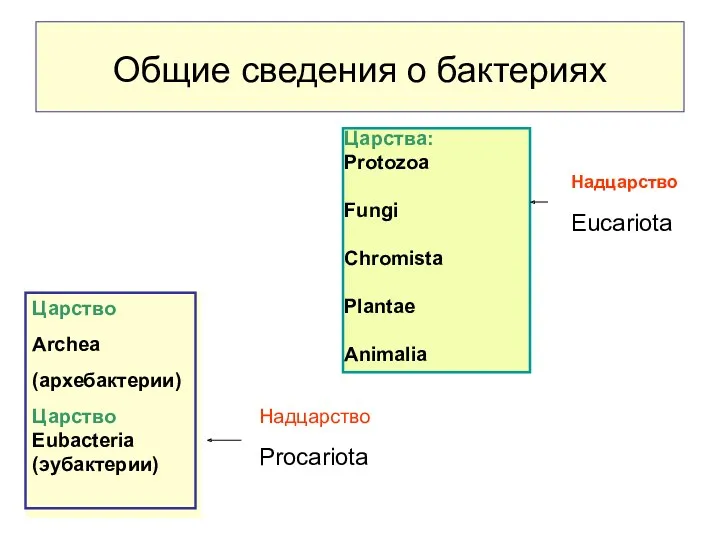

- 2. Общие сведения о бактериях ) Царство Archea (архебактерии) Царство Eubacteria (эубактерии) Надцарство Procariota Надцарство Eucariota Царства:

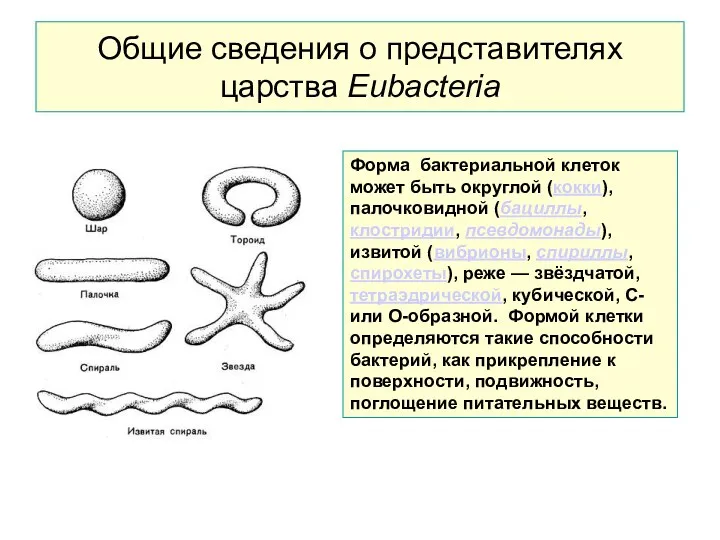

- 3. Общие сведения о представителях царства Еubacteria Форма бактериальной клеток может быть округлой (кокки), палочковидной (бациллы, клостридии,

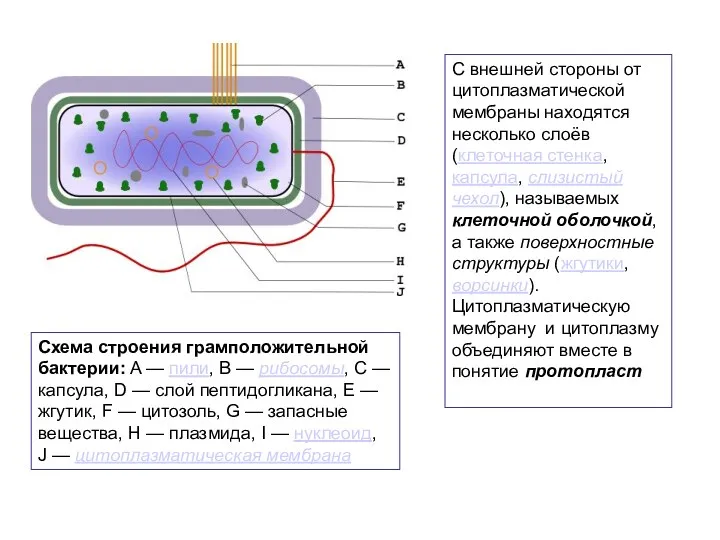

- 4. Схема строения грамположительной бактерии: A — пили, B — рибосомы, C — капсула, D — слой

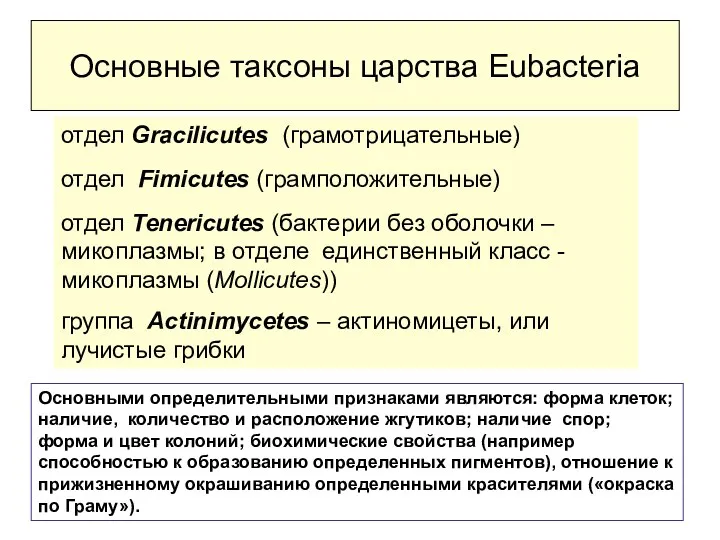

- 5. Основные таксоны царства Еubacteria отдел Gracilicutes (грамотрицательные) отдел Fimicutes (грамположительные) отдел Tenericutes (бактерии без оболочки –

- 6. Фитопатогенные бактерии К фитопатогенам относится большая группа грамположительных и грамотрицательных бактерий, входящих в состав различных семейств

- 7. Большинство фитопатогенных бактерий: - имеют форму коротких прямых палочек: - чаще они одиночные, но иногда соединены

- 8. Биологические особенности фитопатогенных бактерий Бактериальный эксудат на поверхности коры тополя, поражённого бактериальным раком – возб. Pseudomonas

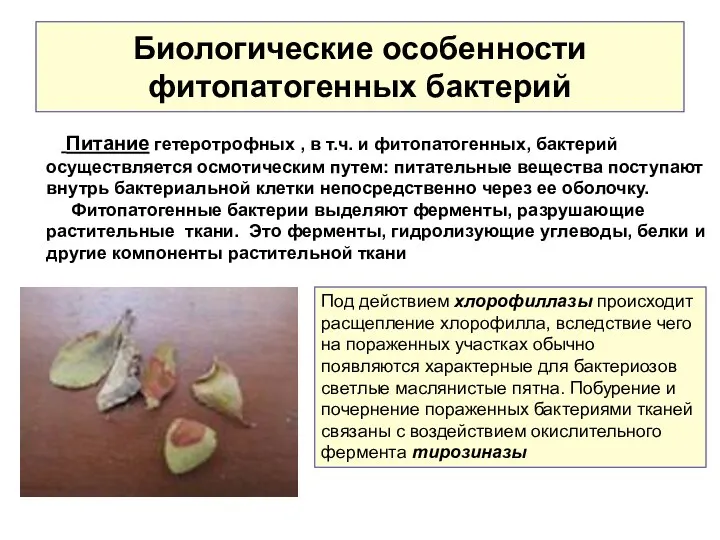

- 9. Биологические особенности фитопатогенных бактерий Питание гетеротрофных , в т.ч. и фитопатогенных, бактерий осуществляется осмотическим путем: питательные

- 10. паразитирующие на растениях, относящихся к одному роду или виду растений (например, бактерия Pseudomonas mori поражает только

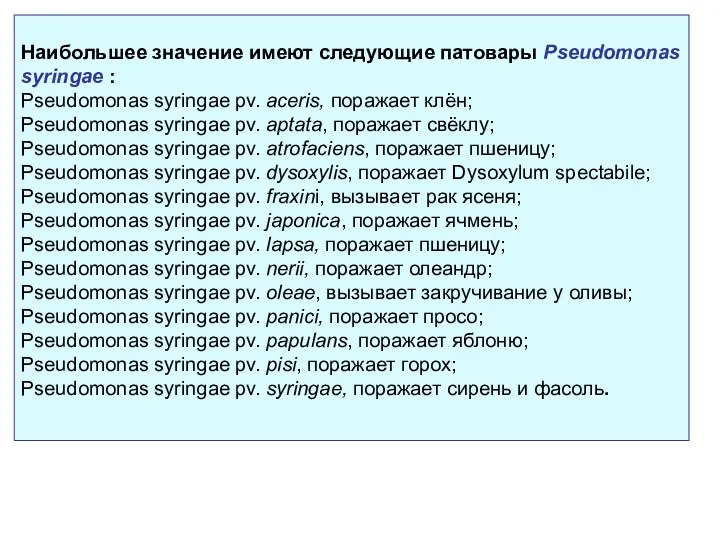

- 11. Наибольшее значение имеют следующие патовары Pseudomonas syringae : Pseudomonas syringae pv. aceris, поражает клён; Pseudomonas syringae

- 12. Типы бактериального поражения паренхиматозное сосудистое Сосудисто-паренхиматозное

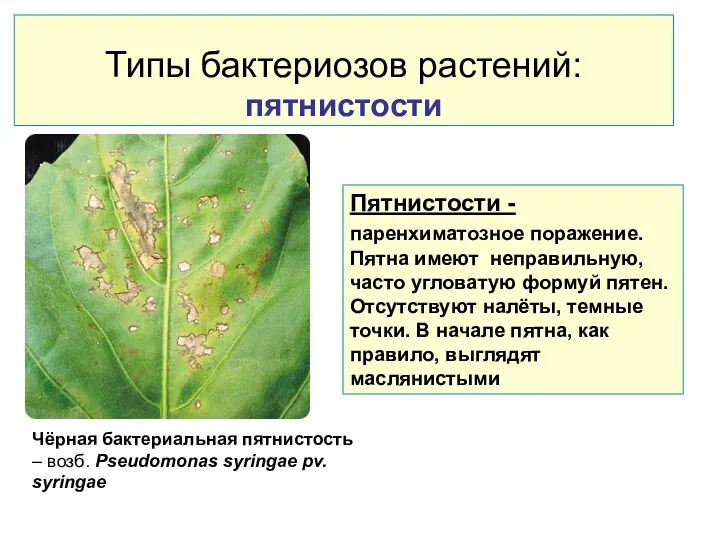

- 13. Типы бактериозов растений: пятнистости Пятнистости - паренхиматозное поражение. Пятна имеют неправильную, часто угловатую формуй пятен. Отсутствуют

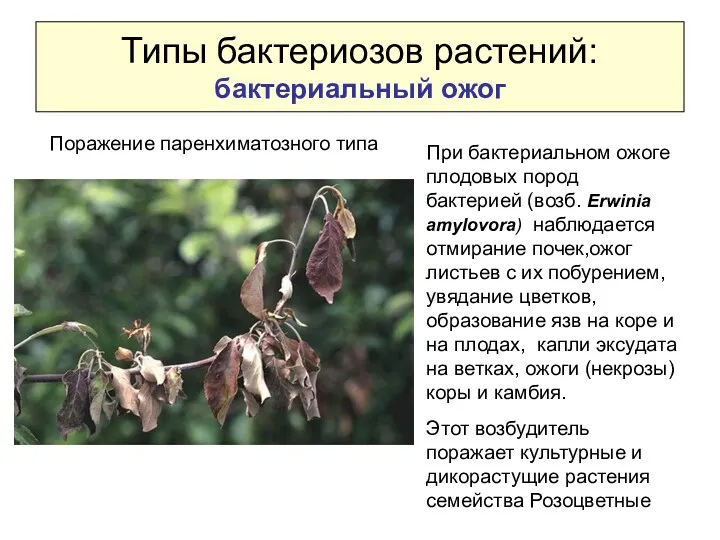

- 14. Типы бактериозов растений: бактериальный ожог При бактериальном ожоге плодовых пород бактерией (возб. Erwinia amylovora) наблюдается отмирание

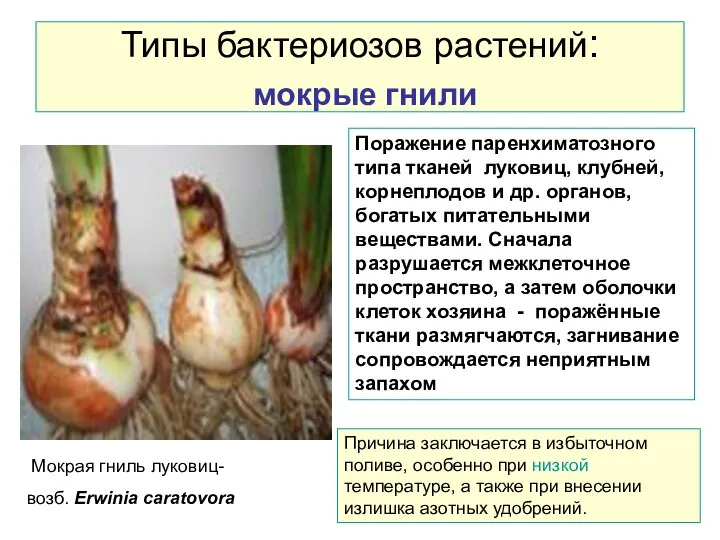

- 15. Типы бактериозов растений: мокрые гнили Поражение паренхиматозного типа тканей луковиц, клубней, корнеплодов и др. органов, богатых

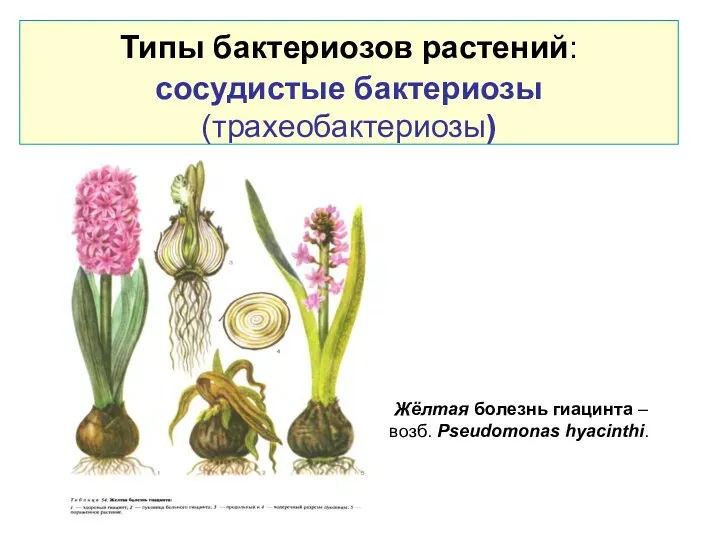

- 16. Типы бактериозов растений: сосудистые бактериозы (трахеобактериозы) Жёлтая болезнь гиацинта – возб. Pseudomonas hyacinthi.

- 17. Типы бактериозов растений:бактериальная водянка, мокрый бактериальный рак У старых деревьев крона изреживается: а с сухими ветвями,

- 18. Бактериальная водянка берёзы – возб. Erwinia multivora

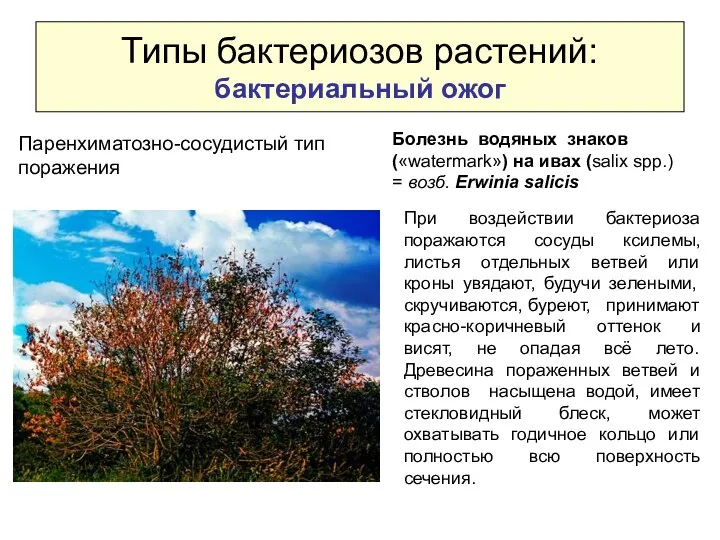

- 19. Типы бактериозов растений: бактериальный ожог Паренхиматозно-сосудистый тип поражения При воздействии бактериоза поражаются сосуды ксилемы, листья отдельных

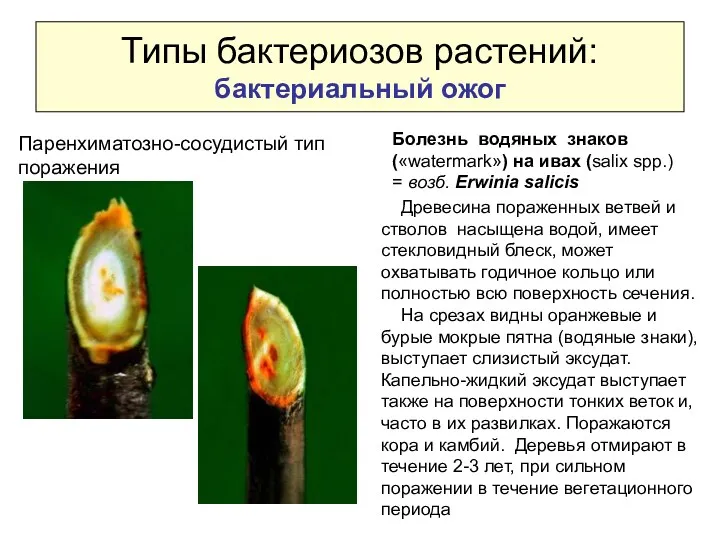

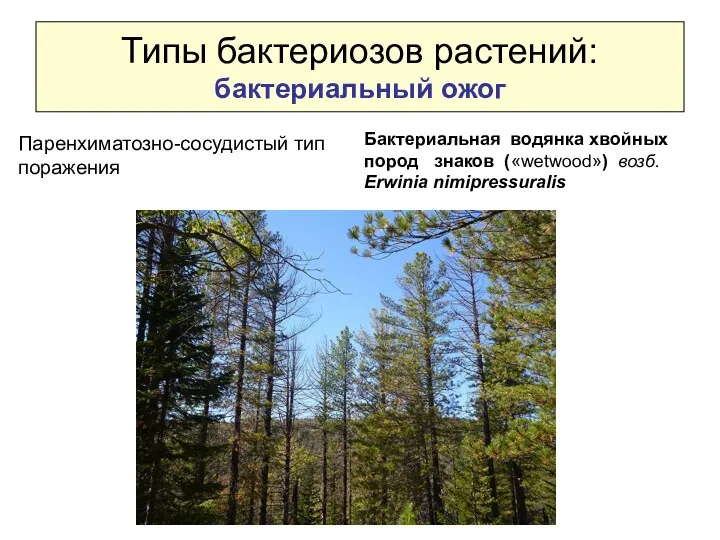

- 20. Типы бактериозов растений: бактериальный ожог Паренхиматозно-сосудистый тип поражения Древесина пораженных ветвей и стволов насыщена водой, имеет

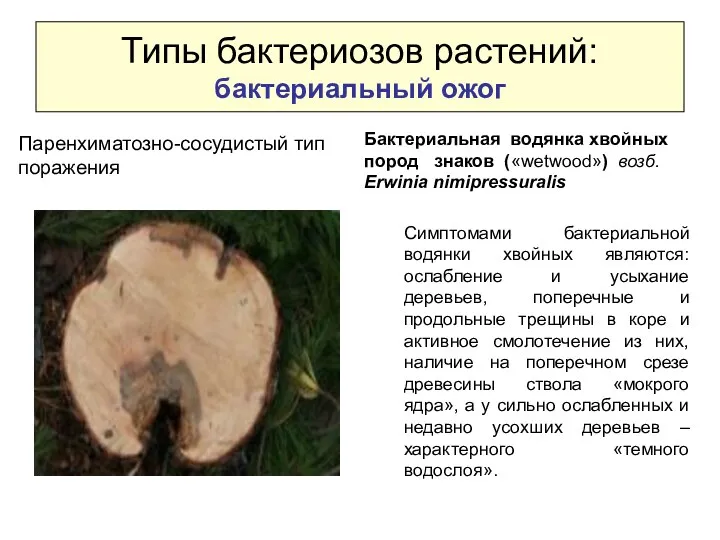

- 21. Типы бактериозов растений: бактериальный ожог Паренхиматозно-сосудистый тип поражения Бактериальная водянка хвойных пород знаков («wetwood») возб. Erwinia

- 22. Типы бактериозов растений: бактериальный ожог Паренхиматозно-сосудистый тип поражения Бактериальная водянка хвойных пород знаков («wetwood») возб. Erwinia

- 23. Мокрый бактериальный рак тополя, осины. Основными возбудителями являются Pseudomonas remifaciens и Pseudomonas syringae pv. populea

- 24. Возбудитель корневого рака Agrobacterium tumefaciens поражает растения более чем 60 родов из различных семейств. Типы бактериозов

- 25. Бактериальный рак ясеня возб. Pseudomonas syringae pv. fraxini Гиперпластические бактериозы: опухолевидный бактериальный рак Поперечный рак дуба

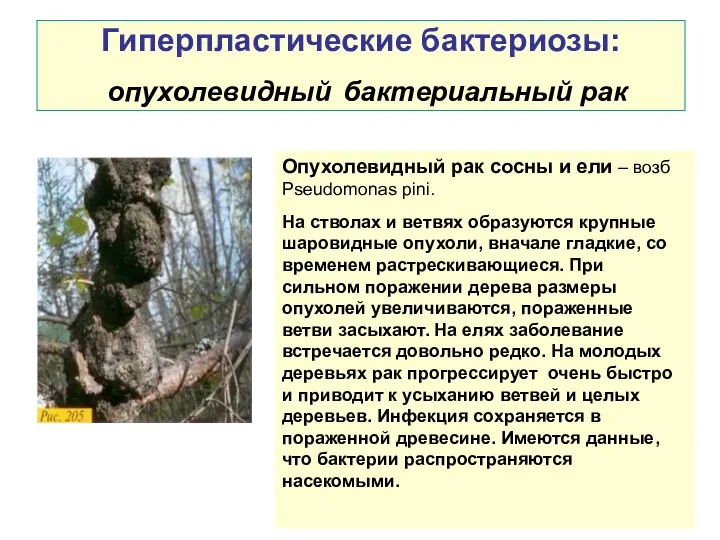

- 26. Гиперпластические бактериозы: опухолевидный бактериальный рак Опухолевидный рак сосны и ели – возб Pseudomonas pini. На стволах

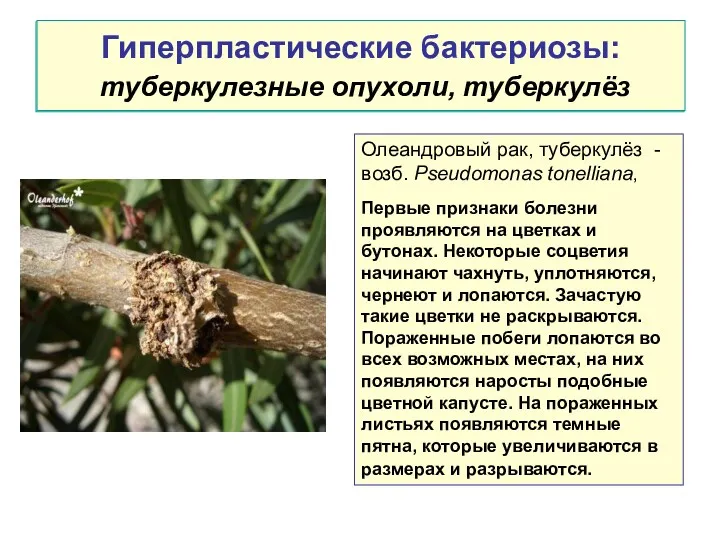

- 27. : Гиперпластические бактериозы: туберкулезные опухоли, туберкулёз Олеандровый рак, туберкулёз - возб. Pseudomonas tonelliana, Первые признаки болезни

- 28. Микоплазмы, инфицирующие растения (фитоплазмы) Это прокариотные, грамотрицательные одноклеточные организмы, не имеющие клеточной стенки. Были открыты при

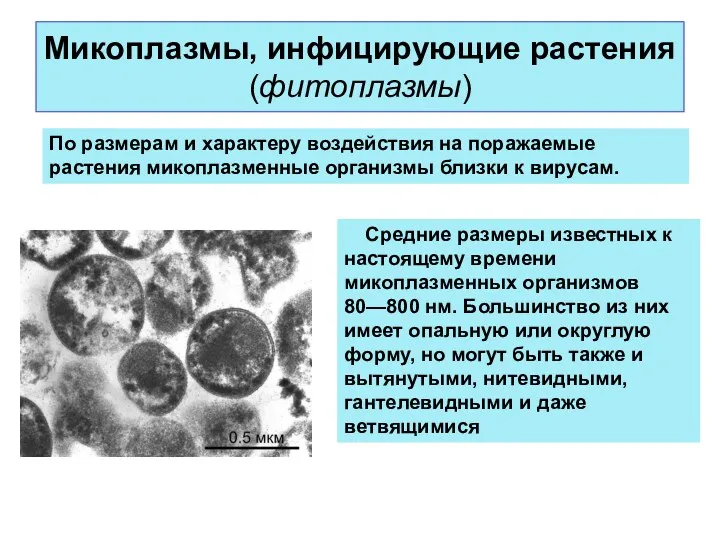

- 29. Микоплазмы, инфицирующие растения (фитоплазмы) Средние размеры известных к настоящему времени микоплазменных организмов 80—800 нм. Большинство из

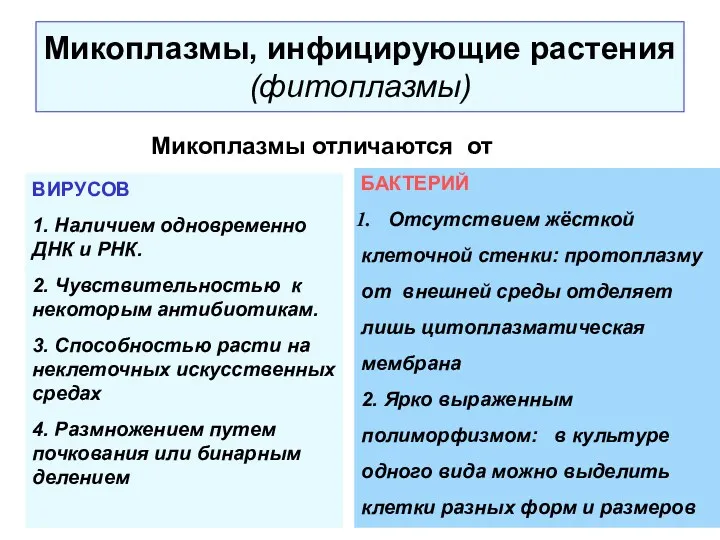

- 30. Микоплазмы, инфицирующие растения (фитоплазмы) Микоплазмы отличаются от ВИРУСОВ 1. Наличием одновременно ДНК и РНК. 2. Чувствительностью

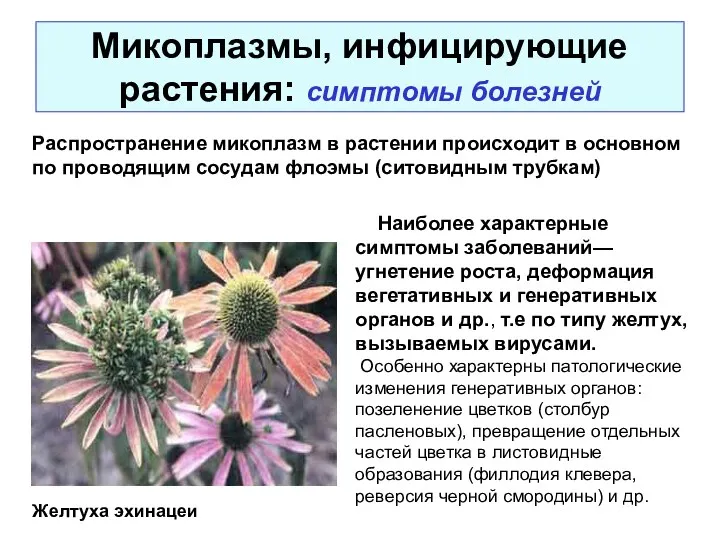

- 31. Микоплазмы, инфицирующие растения: симптомы болезней Желтуха эхинацеи Наиболее характерные симптомы заболеваний— угнетение роста, деформация вегетативных и

- 32. Aster yellows mycoplasma

- 34. Скачать презентацию

Биосинтез белка

Биосинтез белка Фазы фотосинтеза. Световая фаза

Фазы фотосинтеза. Световая фаза Лист. Внешнее и внутреннее строение листа

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа Зелёная аптека

Зелёная аптека Культурні рослини. Використання культурних рослин

Культурні рослини. Використання культурних рослин Методы биологических исследований

Методы биологических исследований Биохимия крови

Биохимия крови Система живых организмов

Система живых организмов Наука физиология

Наука физиология Комнатные растения

Комнатные растения Органы пищеварения. Зубы

Органы пищеварения. Зубы “Галерея кімнатних рослин”. Орхідеї. Догляд за ними

“Галерея кімнатних рослин”. Орхідеї. Догляд за ними Влияние различных способов предпосевного замачивания семян на скорость их прорастания

Влияние различных способов предпосевного замачивания семян на скорость их прорастания Коты. Исследовательская работа

Коты. Исследовательская работа Лекарственные растения

Лекарственные растения Обыкновенный песец или полярная лисица

Обыкновенный песец или полярная лисица Адам онтогенезі

Адам онтогенезі Гормоны, необходимые для роста и развития организма

Гормоны, необходимые для роста и развития организма Жасушалардың қартаюы және сомалық жасушалардың жасушалық өлу түрлер

Жасушалардың қартаюы және сомалық жасушалардың жасушалық өлу түрлер Опорно-двигательная система. Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений

Опорно-двигательная система. Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений Неврология. Нервная система

Неврология. Нервная система Викторина по биологии

Викторина по биологии Органы чувств, анализаторы

Органы чувств, анализаторы Методическая разработка урока биологии для 7 класса по теме Размножение, развитие и происхождение земноводных. Годовой цикл жизни земноводных

Методическая разработка урока биологии для 7 класса по теме Размножение, развитие и происхождение земноводных. Годовой цикл жизни земноводных Клетка. Строение клеток. Тест

Клетка. Строение клеток. Тест Генетичні основи селекції рослин

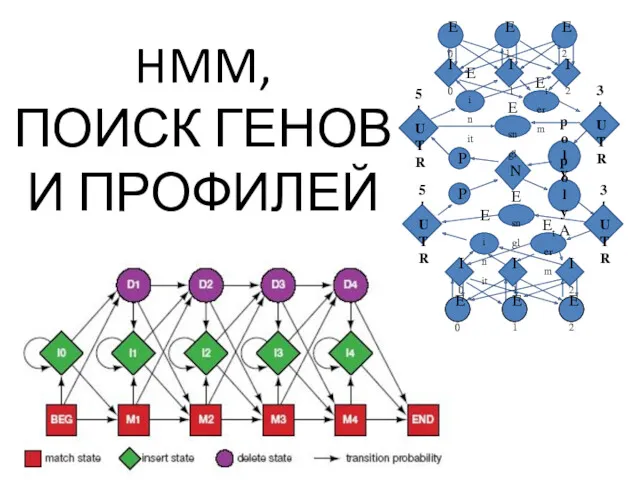

Генетичні основи селекції рослин HММ, поиск генов и профилей

HММ, поиск генов и профилей Эндокринная система

Эндокринная система