Содержание

- 2. ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

- 3. Развитие Дыхательной Системы Воздухоносные Пути. Строение носовой полости,Гортани и Трахей. Строение Лёгких,Бронхиального Дерева и Респираторного отдела

- 4. Развитие Дыхательной Системы

- 5. Дыхательная система — это совокупность органов, обеспечивающих в организме внешнее дыхание, а также ряд важных не

- 6. Основная функция дыхательной системы - внешнее дыхание, т.е. поглощение из вдыхаемого воздуха кислорода и снабжение им

- 7. Развитие дыхательной системы начинается на 3-й неделе эмбрионального развития. На вентральной стенке переднего отдела I кишки

- 8. К ним относятся носовая полость, носоглотка, гортань, трахея и бронхи. В воздухоносных путях по мере продвижения

- 9. В носовой полости различают преддверие и собственно носовую полость, включающую дыхательную и обонятельную области. Строение Преддверие

- 10. Бокаловидные клетки являются одноклеточными слизистыми железами, умеренно увлажняющими в норме свободную поверхность эпителия. Собственная пластинка слизистой

- 11. Гортань и трахея имеют сходное строение. Состоят из 3-х оболочек – слизистая, фиброзно-хрящевая и адвентициальная. I.

- 13. Легкое состоит из системы воздухоносных путей — бронхов (это т.н. бронхиальное дерево) и системы легочных пузырьков,

- 15. Крупные бронхи-диаметр 5-15мм, состоящие из однослойного мерцательного эпителий, напольные кольцо гиалинового хряща. Средние бронхи-диаметр 2-5мм,состоящие из

- 16. Респираторный отдел включает респираторные бронхиолы I, II и III порядка, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и альвеолы.

- 17. 1. Респираторные эпителиоциты (I тип) – резкоуплощенные полигональные клетки (толщина цитоплазмы в безядерных участках 0,2 мкм,

- 18. 3. Легочные макрофаги (III тип) – образуются из моноцитов крови. Клетки подвижные, могут образовать псевдоподии. В

- 19. Респираторные эпителиоциты и большие эпителиоциты располагаются на базальной мембране, снаружи альвеола оплетается эластическими волокнами и кровеносными

- 20. Понятие об интерстициальной ткани легких - это ткань, заполняющая пространства между бронхами и бронхиолами, ацинусами и

- 22. Аномалии бронхиального и легочного древа (например, трахея со слепым концом) очень разнообразны, но на практике серьёзные

- 23. Аплазия (недоразвитие) одного или обоих легких - аномалия развития. Врожденные бронхоэктазии - чрезмерные мешковидные расширения терминальных

- 24. Задача 1.больного бронхиальной астмой резко затруднён процесс выдоха. С патологией каких отделов бронхиального дерева это связано?

- 26. Скачать презентацию

Овощи. География овощей

Овощи. География овощей Вода - это жизнь!

Вода - это жизнь! ebani_v_rot

ebani_v_rot Игра. Угадай животное

Игра. Угадай животное Птица сова

Птица сова Хвощи, плауны, попоротники

Хвощи, плауны, попоротники Вид. Его критерии и структура. 1

Вид. Его критерии и структура. 1 Биотехнологии. Генная инженерия

Биотехнологии. Генная инженерия Стебель. Анатомия стебля

Стебель. Анатомия стебля Семейство Розоцветные (Rosaceae)

Семейство Розоцветные (Rosaceae) Витамины

Витамины Лишайники. Что такое симбиоз?

Лишайники. Что такое симбиоз? Екотоксикологічна характеристика мікотоксинів

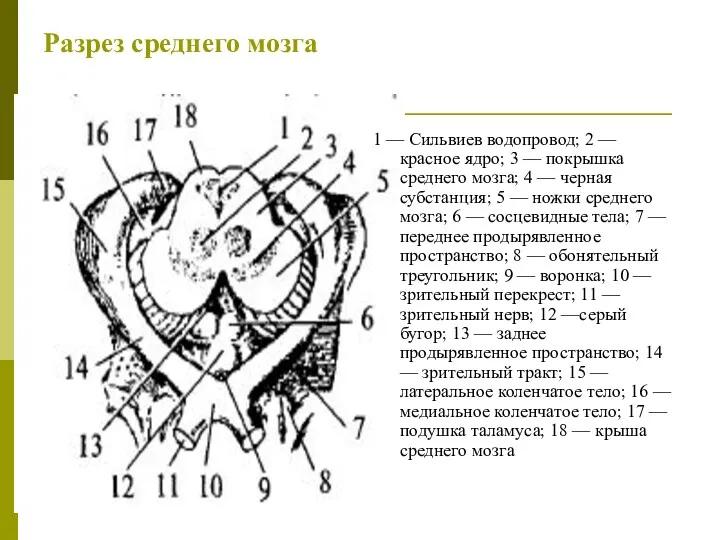

Екотоксикологічна характеристика мікотоксинів Разрез среднего мозга

Разрез среднего мозга Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего и внутреннего строения. Многообразие. Происхождение

Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего и внутреннего строения. Многообразие. Происхождение Ізоляція та видоутворення

Ізоляція та видоутворення Эпителиальная ткань

Эпителиальная ткань Биоритмы. Характеристика хронологических типов человека

Биоритмы. Характеристика хронологических типов человека Общая характеристика насекомых

Общая характеристика насекомых Царство растения. Основные отделы растений и их характеристики

Царство растения. Основные отделы растений и их характеристики Соя – самый трансгенный вид

Соя – самый трансгенный вид Циклы развития низших и высших растений

Циклы развития низших и высших растений Общая остеология

Общая остеология Деление клеток. Митоз, мейоз, амитоз

Деление клеток. Митоз, мейоз, амитоз Пчеловодство. Продукты пчеловодства

Пчеловодство. Продукты пчеловодства Основы аранжировки цветов

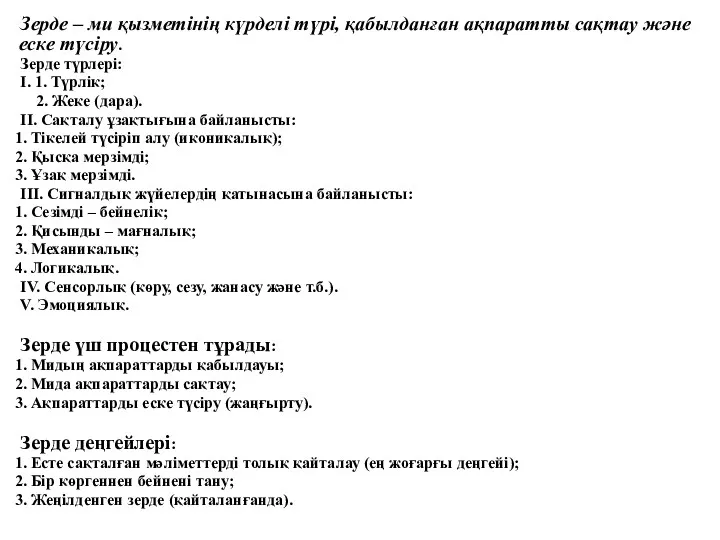

Основы аранжировки цветов Зерде - ми қызметінің күрделі түрі, қабылданған ақпаратты сақтау және еске түсіру

Зерде - ми қызметінің күрделі түрі, қабылданған ақпаратты сақтау және еске түсіру Внутренняя среда организма

Внутренняя среда организма