Содержание

- 2. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ Экосистемы

- 3. Понятие экосистемы Биоценоз (от греч. «bios» — жизнь, «koinos» — общий) — совокупность популяций разных видов,

- 4. Совокупность биоценоза (живой компонент) и биотопа (косный компонент) образуют биогеоценоз. Биогеоценоз (от греч. «bios» — жизнь,

- 5. Структура биогеоценоза (по В.Н. Сукачеву).

- 6. Термин «биогеоценоз» ввел в науку российский ученый В.Н. Сукачев (1940). Термин получил распространение главным образом в

- 7. Артур Тенсли (1871 —1955) — британский ботаник. Автор термина экосистема.

- 8. Владимир Николаевич Сукачёв (1880 — 1967) — российский, советский геоботаник, лесовод, географ. Автор термина биогеоценоз.

- 9. Функциональная схема экосистемы.

- 10. «Экосистема» и «биогеоценоз» — понятия близкие, но не синонимы. Экосистема — понятие более общее: от капли

- 11. Совокупность биогеоценозов образует биогеоценотический покров Земли, то есть всю биосферу, а отдельные биогеоценозы являются элементарными единицами

- 12. Структура экосистем С точки зрения трофической структуры экосистему можно разделить на два яруса — автотрофный и

- 13. 1.Верхний автотрофный ярус, или «зеленый пояс», включающий растения или их части, содержащие хлорофилл, где преобладают фиксация

- 14. С биологической точки зрения, в составе экосистемы удобно выделить следующие компоненты (по Ю. Одуму, 1986): неорганические

- 15. 1.Неорганические вещества (CO2, Н2О, N2, О2, минеральные соли и др.), включающиеся в круговороты. 2.Органические вещества (белки,

- 16. 4.Продуценты (от лат. producentis — производящий) — автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя

- 17. 5.Консументы (от лат. consumo — потреблять, съедать) (макроконсументы, фаготрофы) — гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов

- 18. 6.Редуценты (от лат. reducent — возвращающий, восстанавливающий) (микроконсументы, деструкторы, сапротрофы, осмотрофы) — гетеротрофные организмы, питающиеся органическими

- 19. Продуценты Растения Автотрофные бактерии

- 20. Консументы Фитофаги Сапрофаги

- 21. Зоофаги Некрофаги

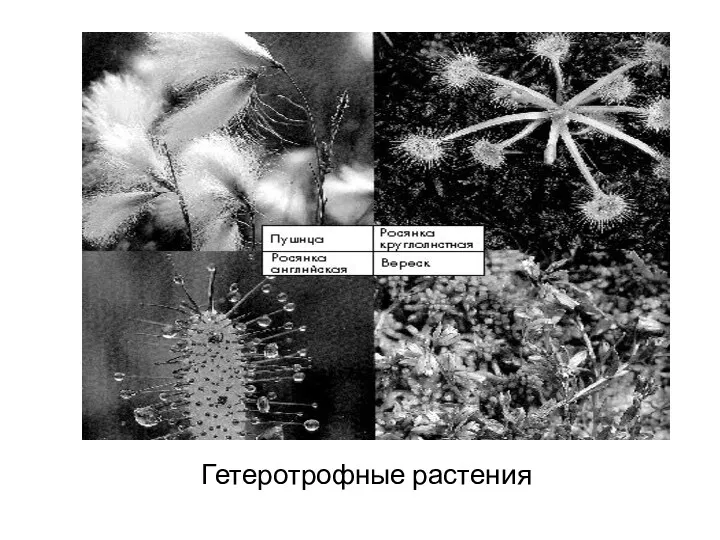

- 22. Гетеротрофные растения

- 23. Редуценты

- 24. Следует учитывать, что и продуценты, и консументы частично выполняют функции редуцентов, выделяя в окружающую среду минеральные

- 25. Таким образом, как правило, в любой экосистеме можно выделить три функциональные группы организмов: продуцентов, консументов и

- 26. Питаясь друг другом, живые организмы образуют цепи питания. Цепь питания — последовательность организмов, по которой передается

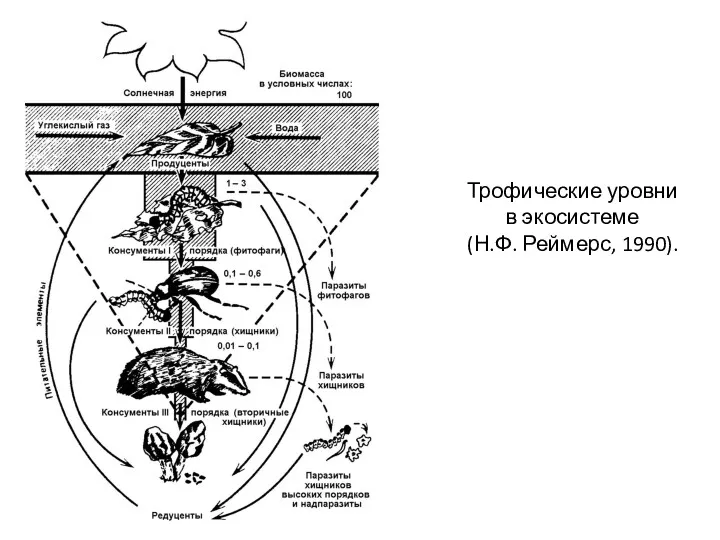

- 27. Трофические уровни в экосистеме (Н.Ф. Реймерс, 1990).

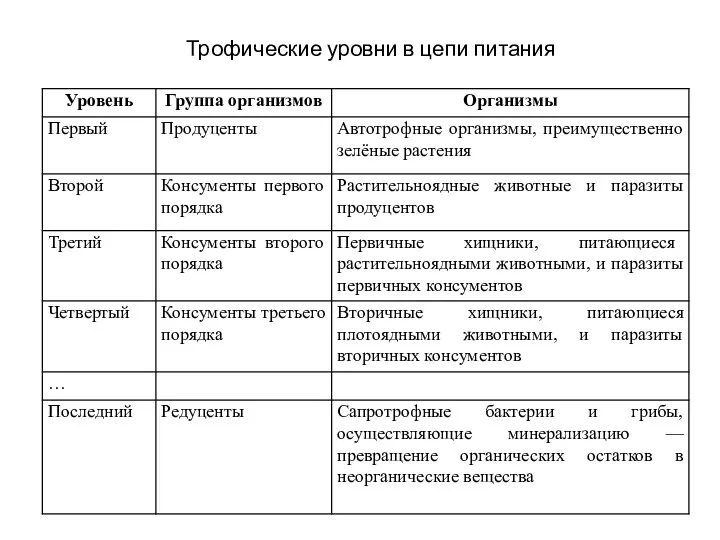

- 28. Трофические уровни в цепи питания

- 29. В пищевой цепи редко бывает больше 4–5 трофических уровней. Редуценты могут представлять любой трофический уровень, начиная

- 30. Типы пищевых цепей

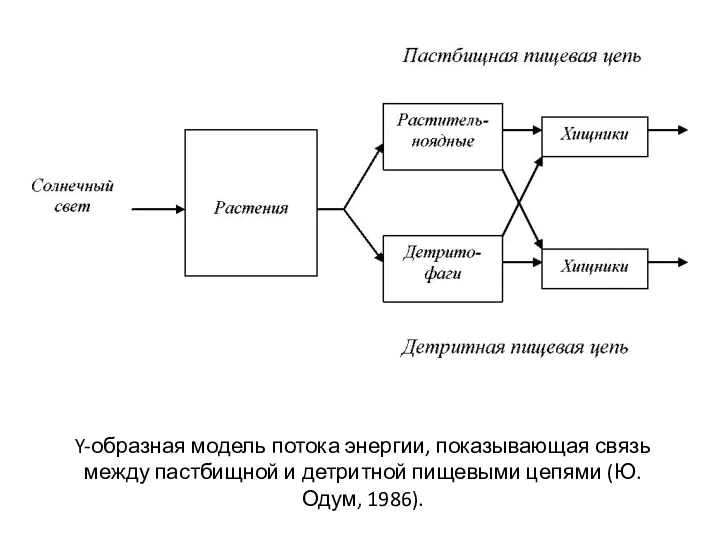

- 31. Y-образная модель потока энергии, показывающая связь между пастбищной и детритной пищевыми цепями (Ю. Одум, 1986).

- 32. Таким образом, поток энергии, проходящий через экосистему, разбивается как бы на два основных направления. Энергия к

- 33. В сообществах пищевые цепи сложным образом переплетаются и образуют пищевые сети. В состав пищи каждого вида

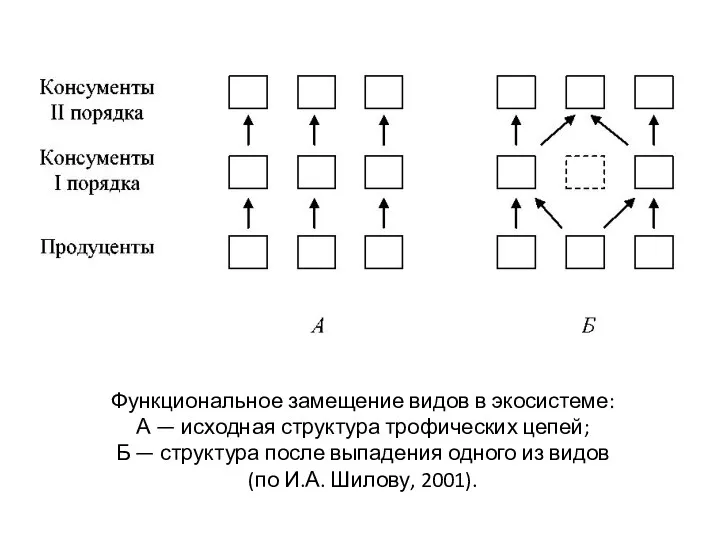

- 34. Функциональное замещение видов в экосистеме: А — исходная структура трофических цепей; Б — структура после выпадения

- 35. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме Биологический круговорот веществ. В экосистеме органические вещества синтезируются автотрофами

- 36. В то же время, энергия не может циркулировать в пределах экосистемы. Поток энергии (передача энергии), заключенной

- 37. Схема потока энергии в пищевой цепи, показывающая три трофических уровня (по Ю. Одуму, 1986). I —

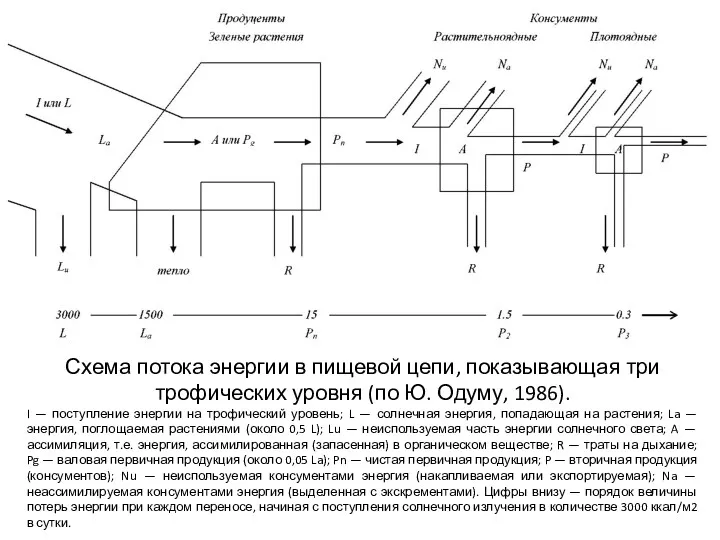

- 38. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме Пищевые цепи можно представить в виде экологических пирамид. Различают

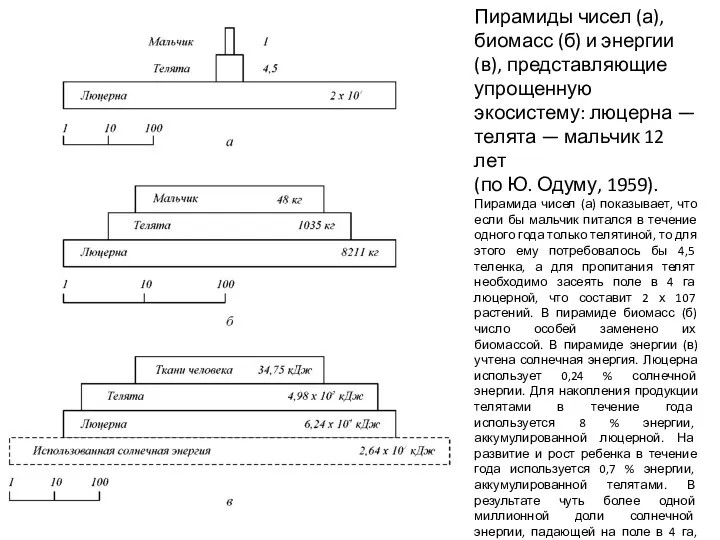

- 39. Пирамиды чисел (а), биомасс (б) и энергии (в), представляющие упрощенную экосистему: люцерна — телята — мальчик

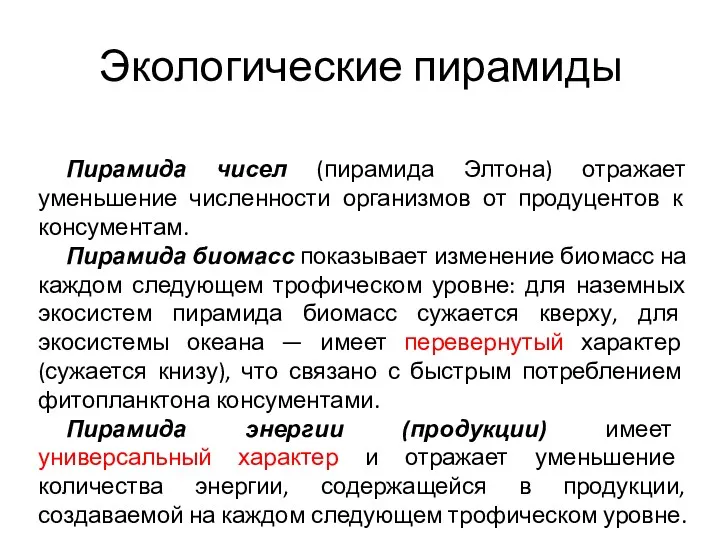

- 40. Экологические пирамиды Пирамида чисел (пирамида Элтона) отражает уменьшение численности организмов от продуцентов к консументам. Пирамида биомасс

- 41. Биологическая продуктивность экосистем Прирост биомассы в экосистеме, созданной за единицу времени, называется биологической продукцией (продуктивностью). Различают

- 42. Биологическая продуктивность экосистем Вторичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени консументами. Она различна для каждого

- 43. Самой высокой биомассой и продуктивностью обладают тропические дождевые леса, самой низкой — пустыни и тундры.

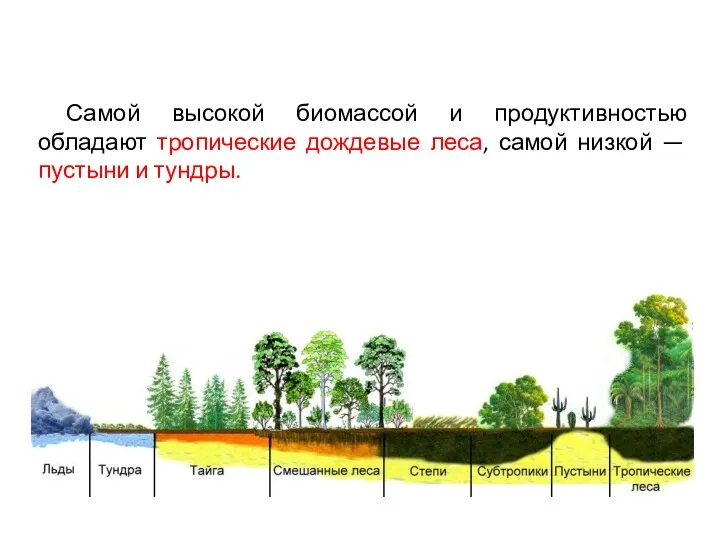

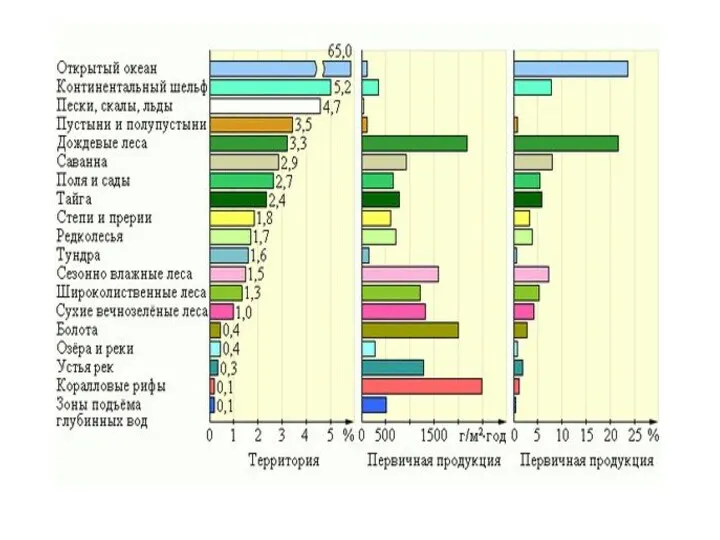

- 45. Если в экосистеме скорость прироста растений (образования первичной продукции) выше темпов переработки ее консументами и редуцентами,

- 46. Динамика экосистем Изменения в сообществах могут быть циклическими и поступательными. Циклические изменения — периодические изменения в

- 47. Сезонная цикличность связана с изменением экологических факторов в течение года и наиболее сильно выражена в высоких

- 48. Многолетняя изменчивость связана с флуктуациями климата или другими внешними факторами (степень разлива рек), либо с внутренними

- 49. Поступательные изменения — изменения в биоценозе, в конечном счете приводящие к смене этого сообщества другим. Сукцессия

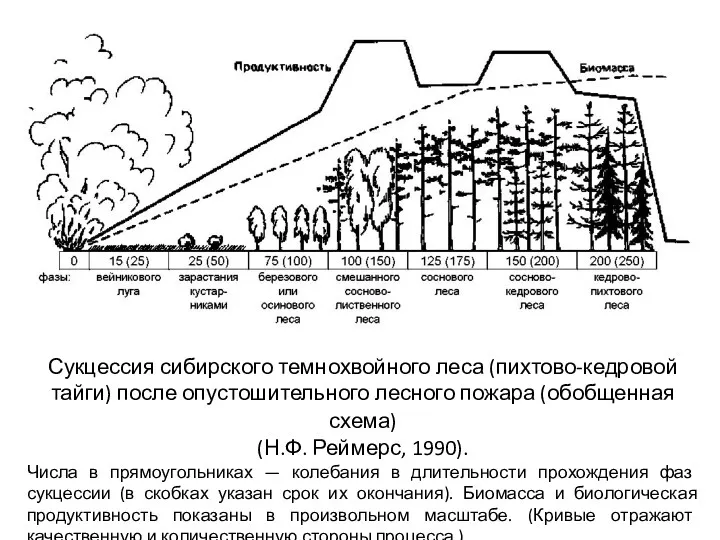

- 50. Сукцессия сибирского темнохвойного леса (пихтово-кедровой тайги) после опустошительного лесного пожара (обобщенная схема) (Н.Ф. Реймерс, 1990). Числа

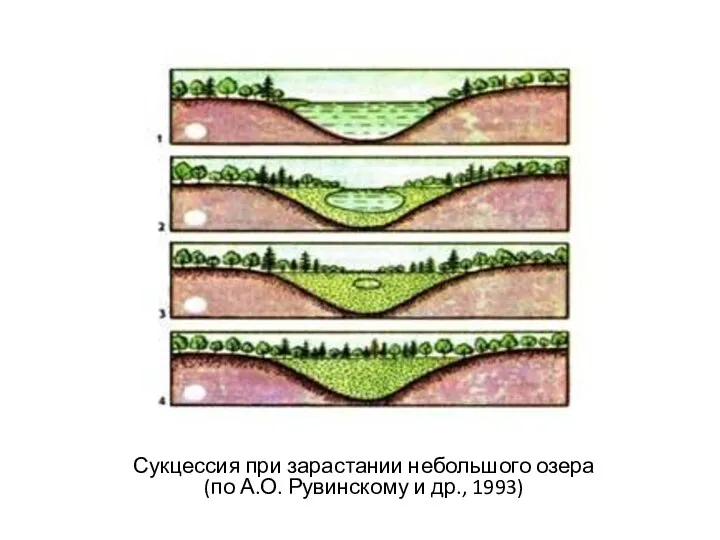

- 51. Сукцессия при зарастании небольшого озера (по А.О. Рувинскому и др., 1993)

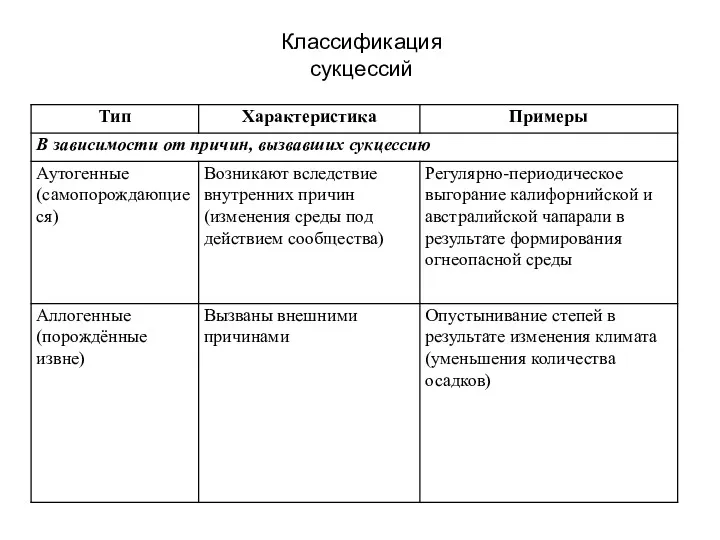

- 52. В зависимости от причин, вызвавших смену биоценоза, сукцессии подразделяют на природные и антропогенные, аутогенные и аллогенные,

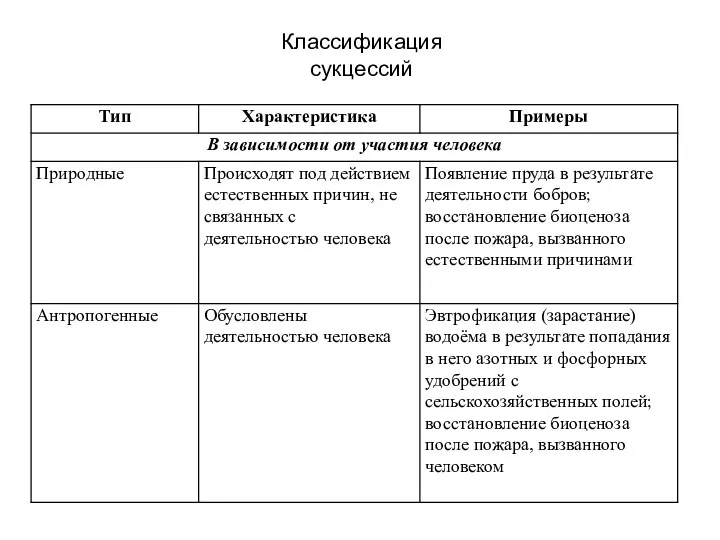

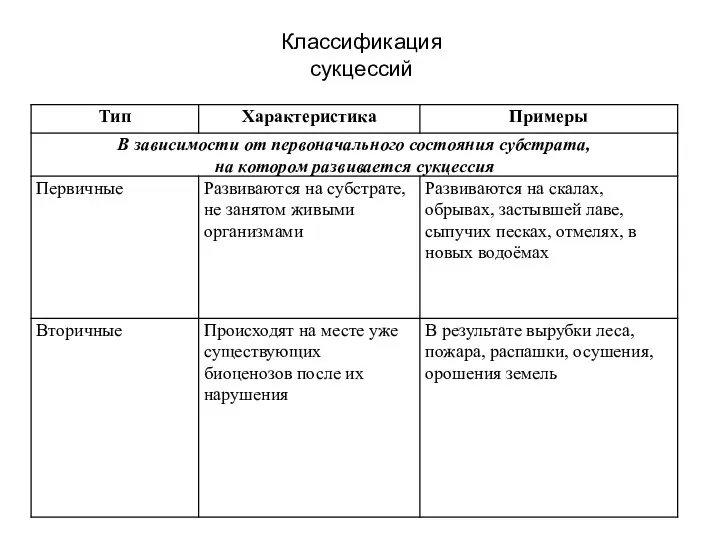

- 53. Классификация сукцессий

- 54. Классификация сукцессий

- 55. Классификация сукцессий

- 56. В своем развитии экосистема стремится к устойчивому состоянию. Сукцессионные изменения происходят до тех пор, пока не

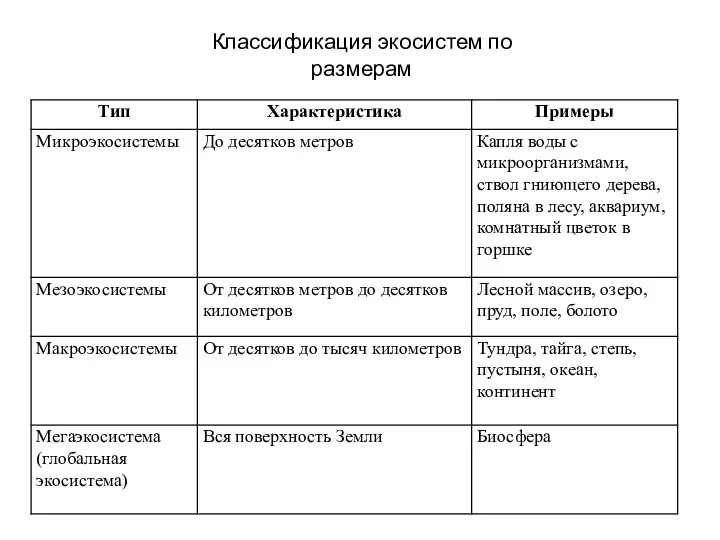

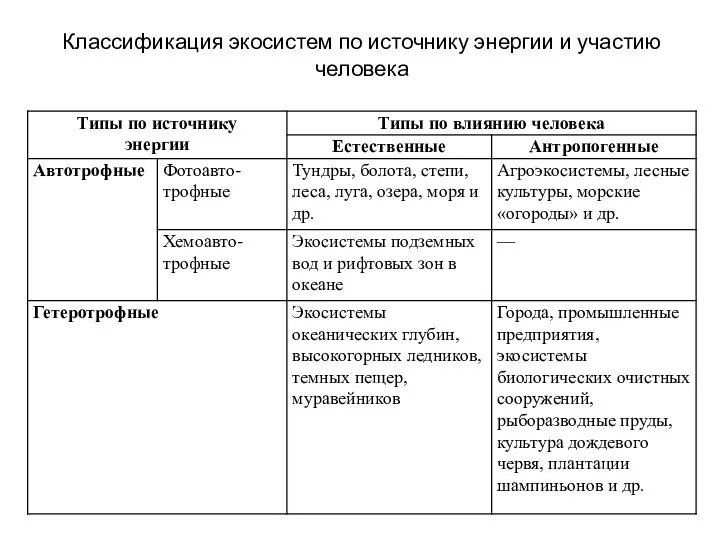

- 57. Классификация экосистем Существуют различные классификации экосистем: по размерам, источнику энергии, участию человека и т.д.

- 58. Классификация экосистем по размерам

- 59. Классификация экосистем по источнику энергии и участию человека

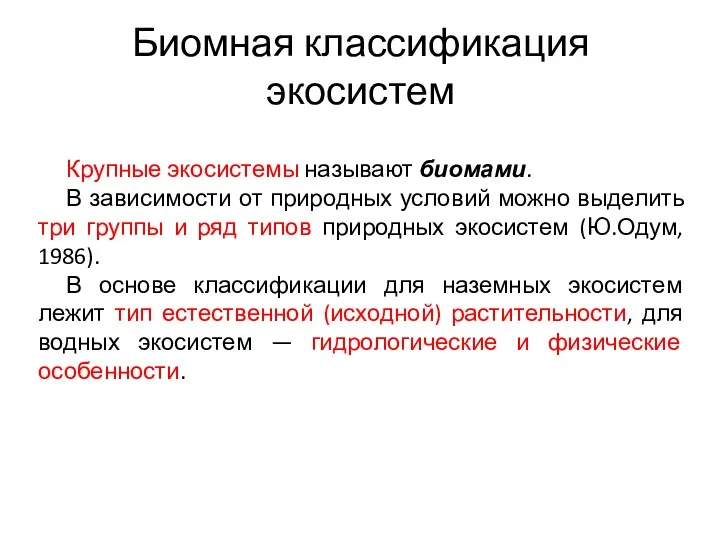

- 60. Биомная классификация экосистем Крупные экосистемы называют биомами. В зависимости от природных условий можно выделить три группы

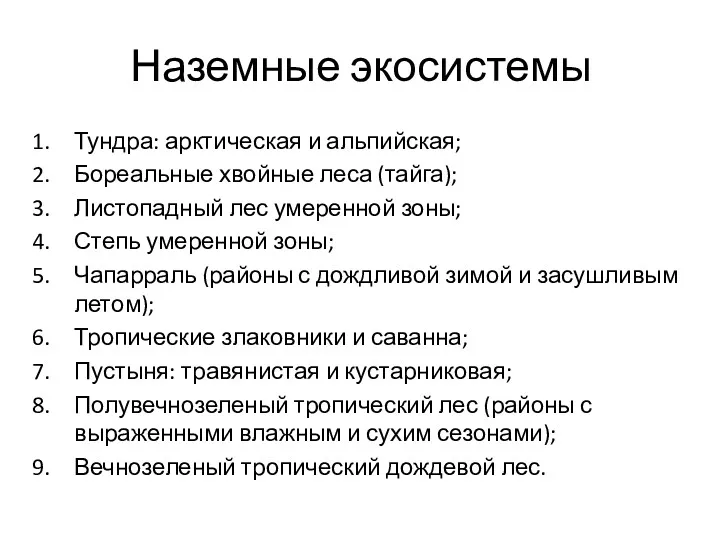

- 61. Наземные экосистемы Тундра: арктическая и альпийская; Бореальные хвойные леса (тайга); Листопадный лес умеренной зоны; Степь умеренной

- 62. Тундра

- 63. Бореальные хвойные лева

- 64. Листопадный лес умеренной зоны

- 65. Степь

- 66. Тропические саванны

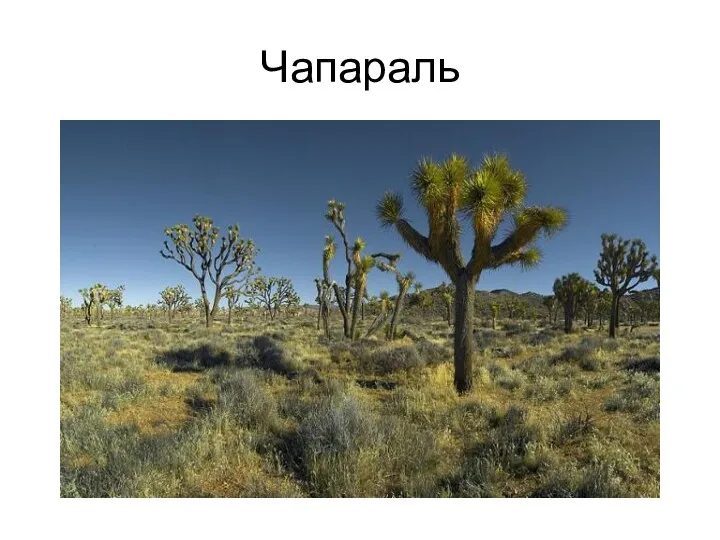

- 67. Чапараль

- 68. Пустыня

- 69. Полувечнозеленый тропический лес

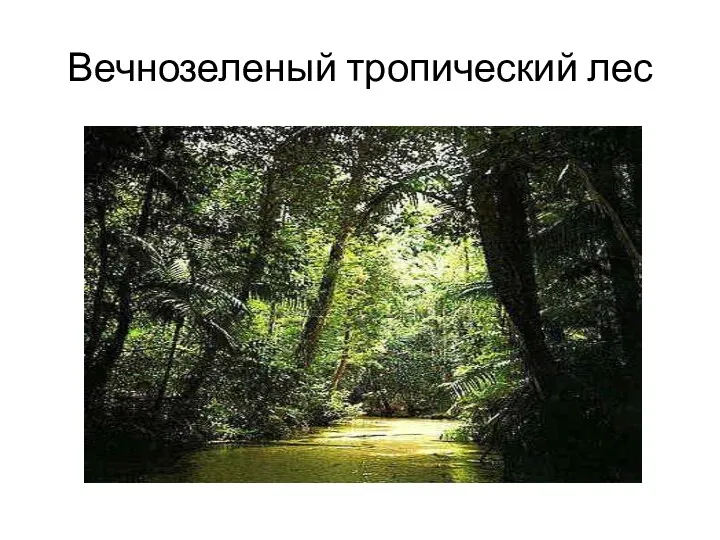

- 70. Вечнозеленый тропический лес

- 71. Пресноводные экосистемы Лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др.; Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники

- 72. Лентические

- 73. Лотические

- 74. Заболоченные угодья

- 75. Морские экосистемы Открытый океан (пелагическая экосистема); Воды континентального шельфа (прибрежные воды); Районы апвеллинга (плодородные районы с

- 76. Вертикальная экологическая зональность океана

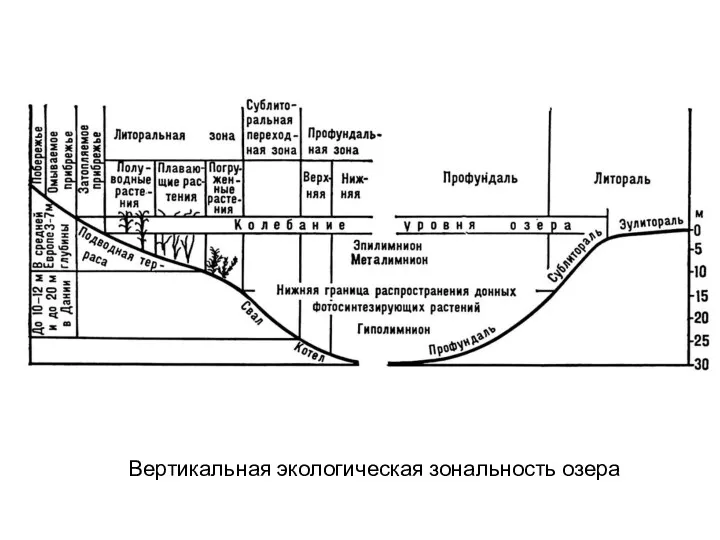

- 77. Вертикальная экологическая зональность озера

- 78. Открытый океан

- 79. Воды континентального шельфа

- 80. Эстуарии

- 81. Глубоководные рифовые зоны

- 82. Помимо основных типов природных экосистем (биомов) различают переходные типы — экотоны. Например, лесотундра, смешанные леса умеренной

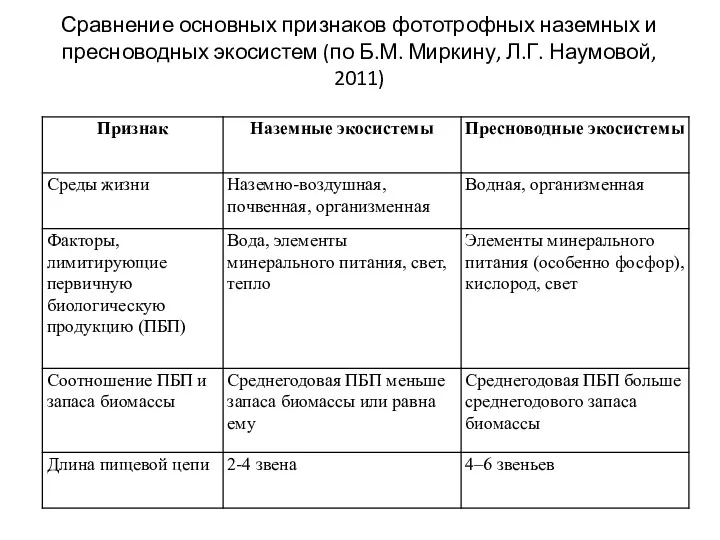

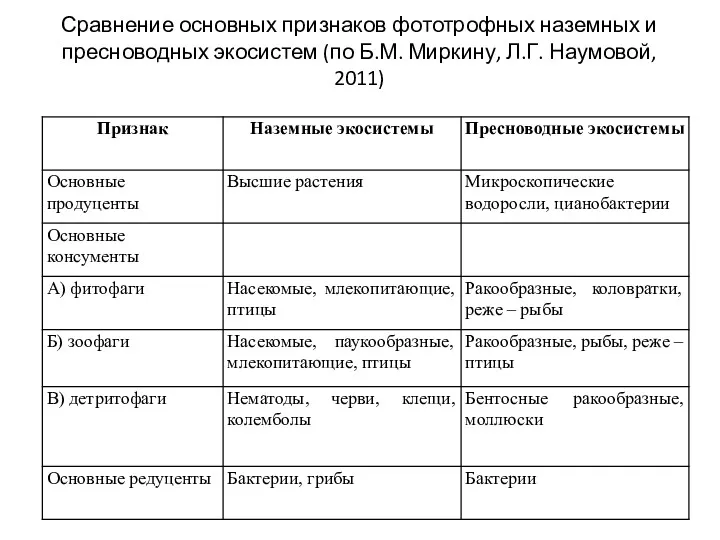

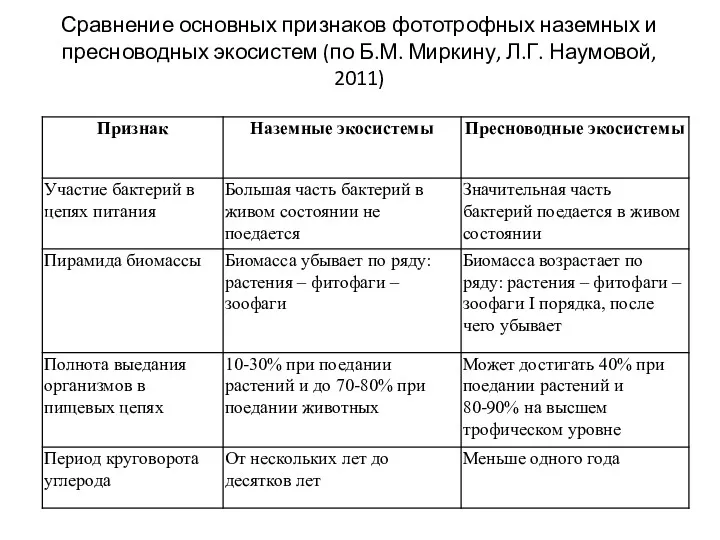

- 83. Сравнение основных признаков фототрофных наземных и пресноводных экосистем (по Б.М. Миркину, Л.Г. Наумовой, 2011)

- 84. Сравнение основных признаков фототрофных наземных и пресноводных экосистем (по Б.М. Миркину, Л.Г. Наумовой, 2011)

- 85. Сравнение основных признаков фототрофных наземных и пресноводных экосистем (по Б.М. Миркину, Л.Г. Наумовой, 2011)

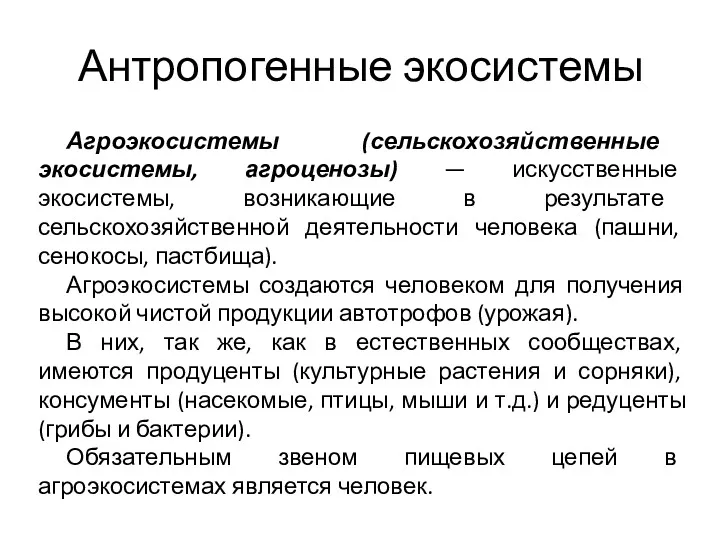

- 86. Антропогенные экосистемы Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, агроценозы) — искусственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности человека (пашни,

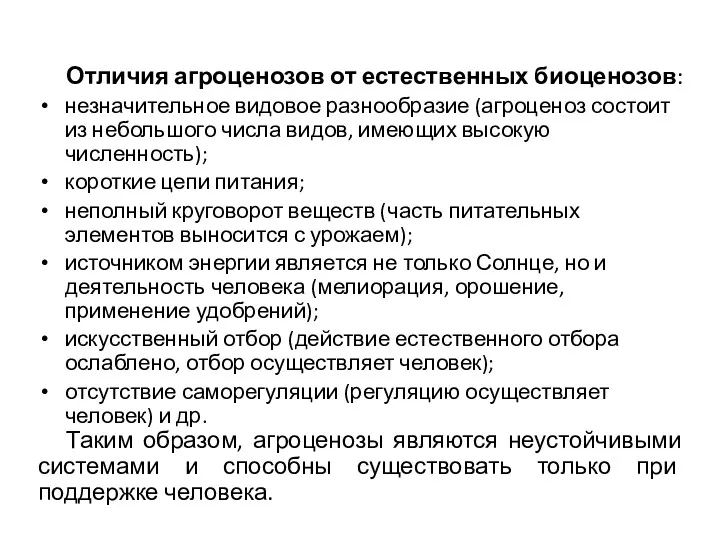

- 87. Отличия агроценозов от естественных биоценозов: незначительное видовое разнообразие (агроценоз состоит из небольшого числа видов, имеющих высокую

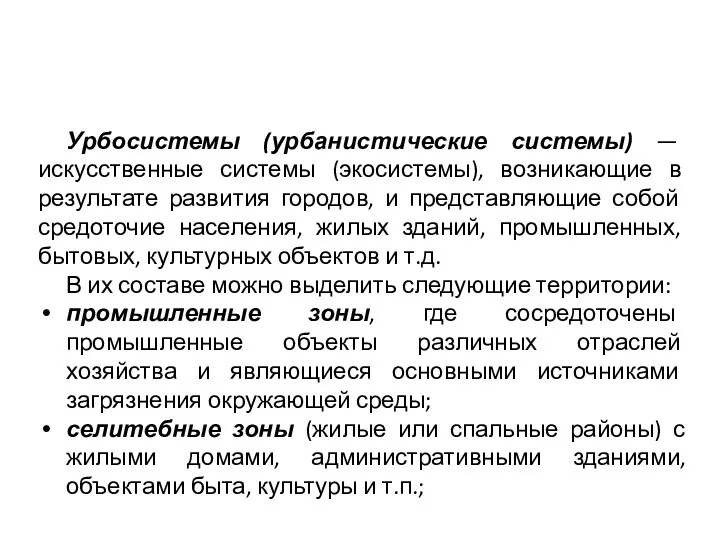

- 88. Урбосистемы (урбанистические системы) — искусственные системы (экосистемы), возникающие в результате развития городов, и представляющие собой средоточие

- 89. рекреационные зоны, предназначенные для отдыха людей (лесопарки, базы отдыха и т.п.); транспортные системы и сооружения, пронизывающие

- 91. Скачать презентацию

Обмен липидов-2. Строение хиломикрона

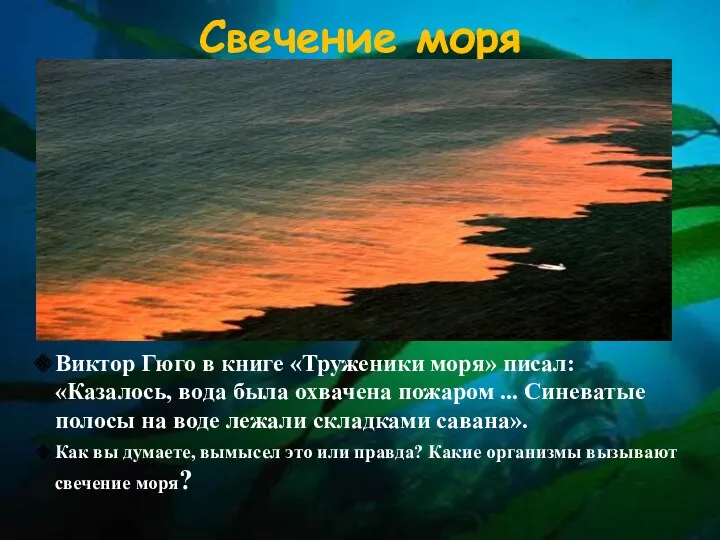

Обмен липидов-2. Строение хиломикрона Свечение моря

Свечение моря Cladocera

Cladocera Отдел Моховидные

Отдел Моховидные ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ. Капуста. Семейство Крестоцветные (В двух частях)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ. Капуста. Семейство Крестоцветные (В двух частях) ЧМН - черепно–мозговые нервы

ЧМН - черепно–мозговые нервы Паразитизм, как явление. (Лекция 2)

Паразитизм, как явление. (Лекция 2) Водоросли (5 класс)

Водоросли (5 класс) Тура қанаттылар отряды. Шегіртке тұқымдасы

Тура қанаттылар отряды. Шегіртке тұқымдасы Neuropsychomodulating action of microbiota

Neuropsychomodulating action of microbiota Наекомые рекордсмены

Наекомые рекордсмены Загальна характеристика стафіло- стрепто- диплококів, їх роль в патології тварин. Лабораторна діагностика кокових інфекцій

Загальна характеристика стафіло- стрепто- диплококів, їх роль в патології тварин. Лабораторна діагностика кокових інфекцій Пищеварительная система. Ротовая полость

Пищеварительная система. Ротовая полость Клонирование генов

Клонирование генов Нервная регуляция

Нервная регуляция General characteristics of 6 Kingdoms

General characteristics of 6 Kingdoms Строение глаза

Строение глаза Ткани. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. Мышечная ткань

Ткани. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. Мышечная ткань Грибы как царство живой природы. Грибы нашего леса

Грибы как царство живой природы. Грибы нашего леса Семейство лютиковые

Семейство лютиковые Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Занятие 11

Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Занятие 11 Слуховая система человека

Слуховая система человека Многообразие грибов как одного из компонентов экосистем

Многообразие грибов как одного из компонентов экосистем Животный мир Беларуси

Животный мир Беларуси Гипотеза А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле

Гипотеза А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле Необычные грибы

Необычные грибы Каких животных называем копытные?

Каких животных называем копытные? Витамины. Определение, классификация

Витамины. Определение, классификация