Содержание

- 2. Абиогенное возникновение живой материи. Принципиально новая гипотеза происхождения жизни была изложена академиком А.И. Опариным в книге

- 3. Биохимическая эволюция Дж. Холдейн (1892–1964) В 1929 г. к подобному заключению, независимо от Опарина А.И., пришел

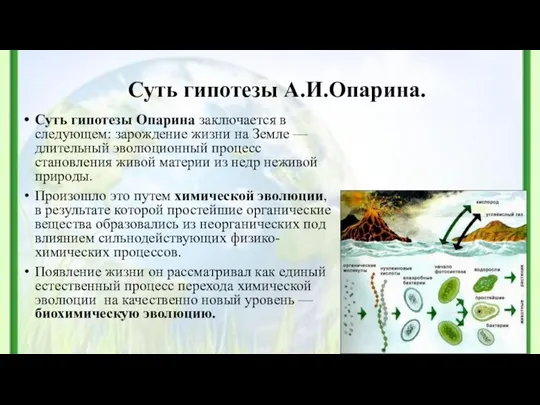

- 4. Суть гипотезы А.И.Опарина. Суть гипотезы Опарина заключается в следующем: зарождение жизни на Земле — длительный эволюционный

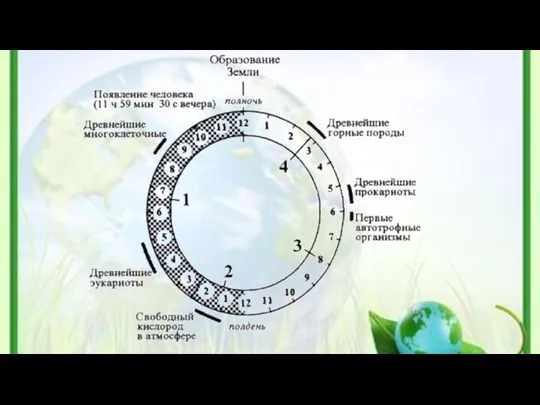

- 5. Этапы биохимической эволюции. Первый этап — химическая эволюция. Второй этап — появление белковых веществ. Третий этап

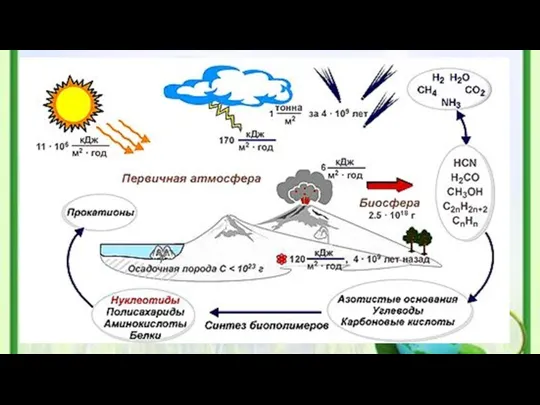

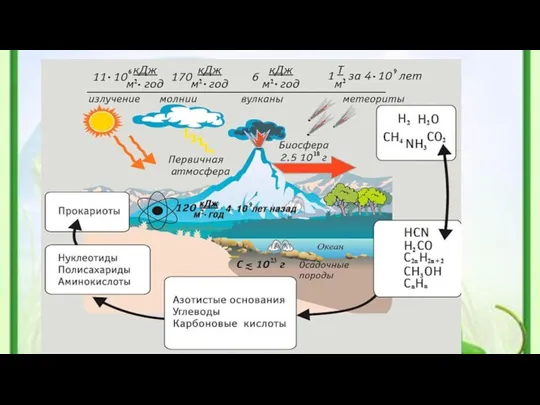

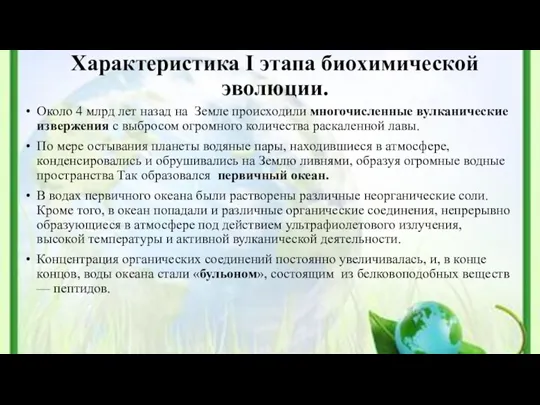

- 9. Характеристика I этапа биохимической эволюции. Около 4 млрд лет назад на Земле происходили многочисленные вулканические извержения

- 10. Характеристика II этапа биохимической эволюции. Электрические разряды, тепловая энергия и ультрафиолетовые лучи, воздействуя на химические смеси

- 12. Характеристика III этапа биохимической эволюции. Под действием естественного отбора в первичном океане оставались наиболее устойчивые и

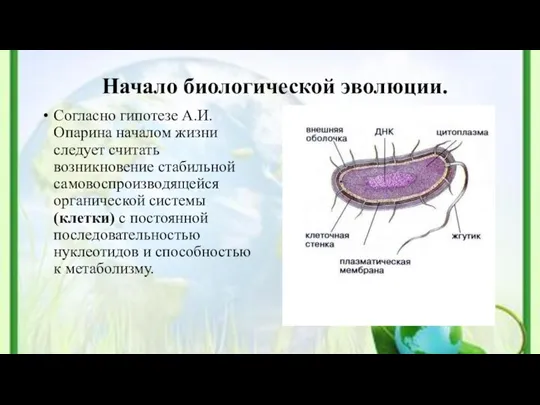

- 13. Начало биологической эволюции. Согласно гипотезе А.И.Опарина началом жизни следует считать возникновение стабильной самовоспроизводящейся органической системы (клетки)

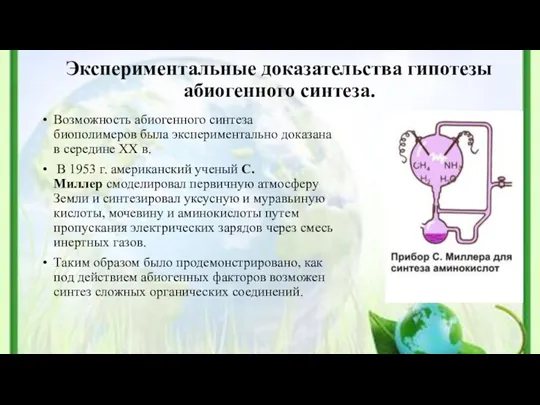

- 14. Экспериментальные доказательства гипотезы абиогенного синтеза. Возможность абиогенного синтеза биополимеров была экспериментально доказана в середине XX в.

- 15. Сильные и слабые стороны концепции А.И.Опарина. Сильной стороной концепции является достаточно точное экспериментальное обоснование химической эволюции,

- 16. Представления о первичных структурах на пути возникновения живого Дж. Холдейн, считал, что первичной была не структура,

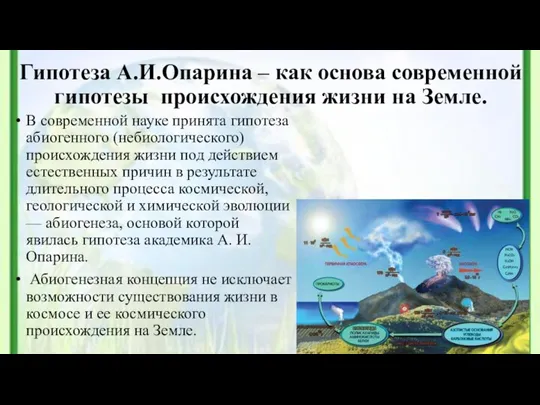

- 17. Гипотеза А.И.Опарина – как основа современной гипотезы происхождения жизни на Земле. В современной науке принята гипотеза

- 18. Замечания и уточнения к гипотезе А.И.Опарина. Сегодня считается, что протобионты представляли собой молекулы РНК, но не

- 20. Скачать презентацию

Электрофорез в полиакриламидном геле

Электрофорез в полиакриламидном геле Понятие о биосфере

Понятие о биосфере Жизнь ёлки до и после Нового года

Жизнь ёлки до и после Нового года Раздражители, применяемые при дрессировки собак

Раздражители, применяемые при дрессировки собак Клинико-генеалогический метод исследования в медицинской генетики человека

Клинико-генеалогический метод исследования в медицинской генетики человека Берёза

Берёза Половое и бесполое размножение Покрытосеменных

Половое и бесполое размножение Покрытосеменных Влияние почвогрунта на выгонку лилейника буро – желтого к определенной дате

Влияние почвогрунта на выгонку лилейника буро – желтого к определенной дате тема Кораллы и Моллюски

тема Кораллы и Моллюски Муравьи

Муравьи Основные группы рыб, их многообразие и роль в экосистеме

Основные группы рыб, их многообразие и роль в экосистеме Размножение споровых растений

Размножение споровых растений Тип кишечнополостные (пресноводная гидра)

Тип кишечнополостные (пресноводная гидра) Lecture B6: DNA Replication, Transcription and Translation

Lecture B6: DNA Replication, Transcription and Translation Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов Нераздельный органический мир

Нераздельный органический мир Різноманітність тварин у природі. Звірі. Урок №46. Я досліджую світ

Різноманітність тварин у природі. Звірі. Урок №46. Я досліджую світ Снежный барс

Снежный барс Презентации к уроку по теме: Иммунитет

Презентации к уроку по теме: Иммунитет Природный комплекс. Природные зоны

Природный комплекс. Природные зоны Адаптация теориясы

Адаптация теориясы 20231023_rasteniya_v_interere_doma

20231023_rasteniya_v_interere_doma Презентация по экологии по теме Зеленые друзья для 5-7 кл.

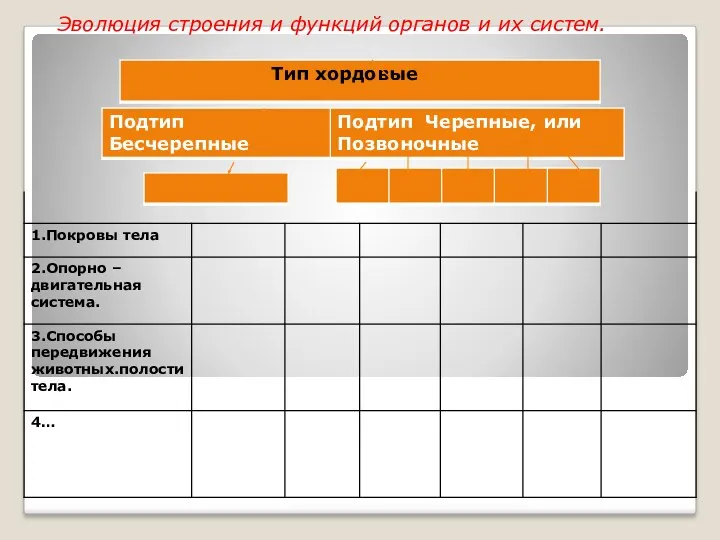

Презентация по экологии по теме Зеленые друзья для 5-7 кл. Эволюция строения и функций органов и их систем. Тип хордовые

Эволюция строения и функций органов и их систем. Тип хордовые Нервная система. Спинной мозг. Рефлектроная дуга

Нервная система. Спинной мозг. Рефлектроная дуга Строение цветка. Соцветия

Строение цветка. Соцветия Презентация по биологии Систематика животных

Презентация по биологии Систематика животных Движение

Движение