Содержание

- 2. Лекция 1. Наука биогеография 1.1. Предмет, задачи и методы биогеографии Биогеография — наука о закономерностях географического

- 3. Рассмотрим историю развития биогеографии, взяв за основу ее периодизацию по А. Г. Воронову: I этап, первоначального

- 4. Важнейшим свойством живого вещества является его способность распространяться по земной поверхности и быстро занимать (осваивать) все

- 5. Географические свойства жизни Локализация, т. е. выбор собственного конкретного места в пространстве для взаимодействия с факторами

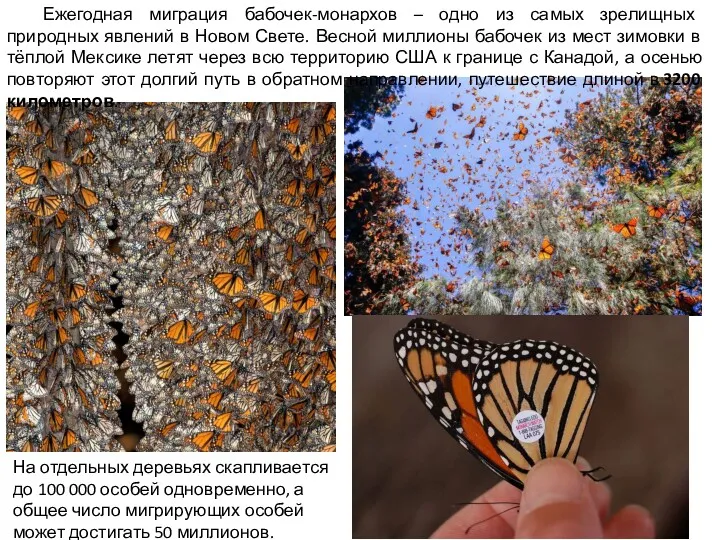

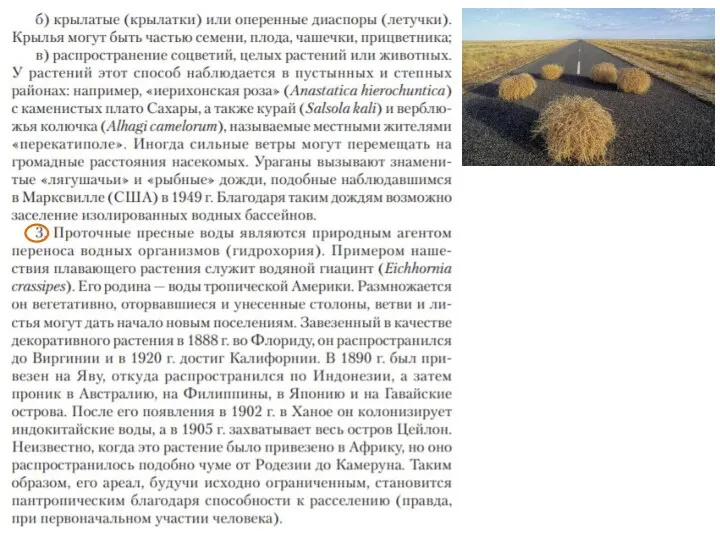

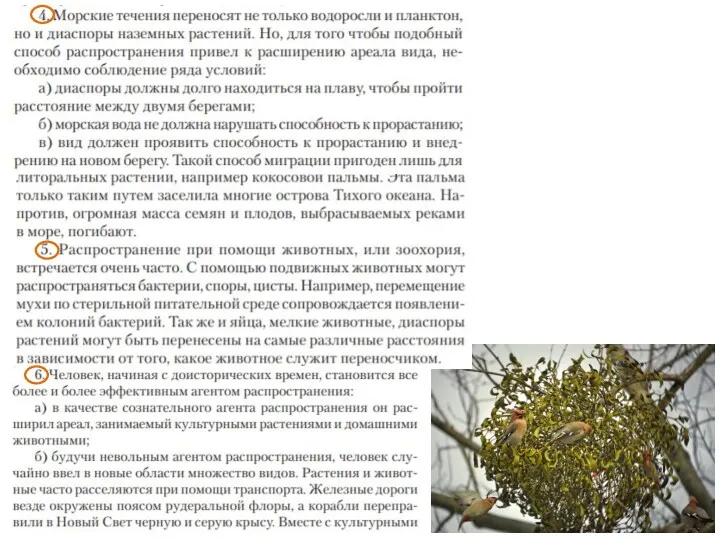

- 8. Способы распространения организмов Распространение — это перемещение индивидуумов, их диаспор или личинок. Оно может быть пассивным,

- 9. На отдельных деревьях скапливается до 100 000 особей одновременно, а общее число мигрирующих особей может достигать

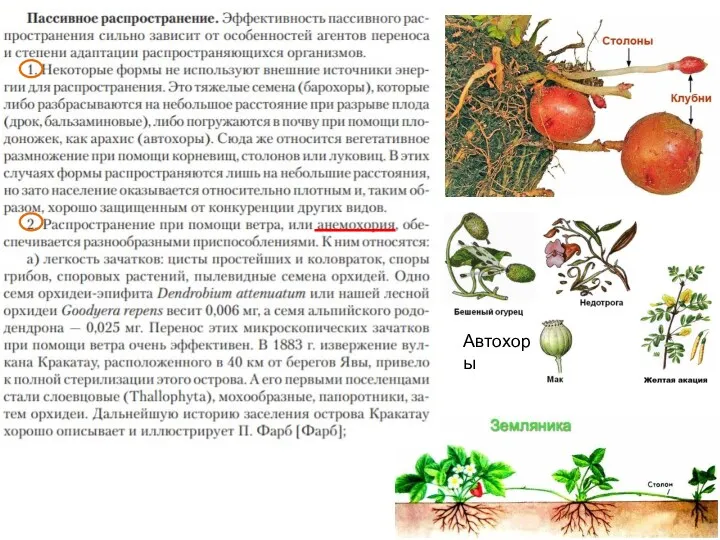

- 10. Автохоры

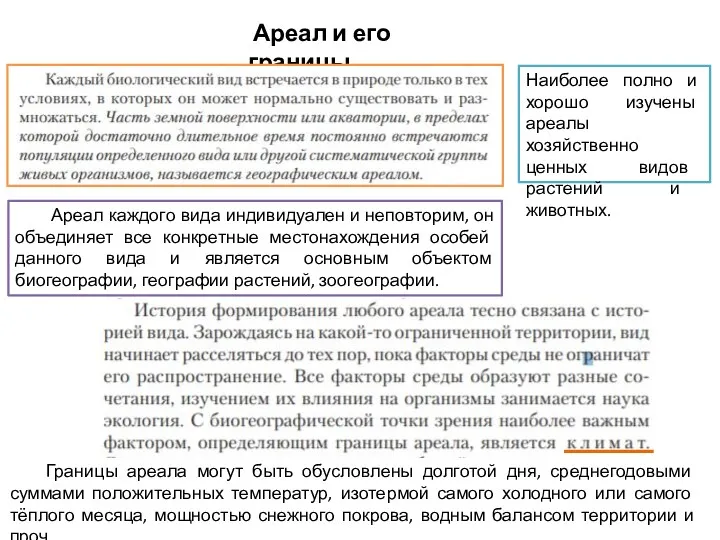

- 14. Ареал и его границы Ареал каждого вида индивидуален и неповторим, он объединяет все конкретные местонахождения особей

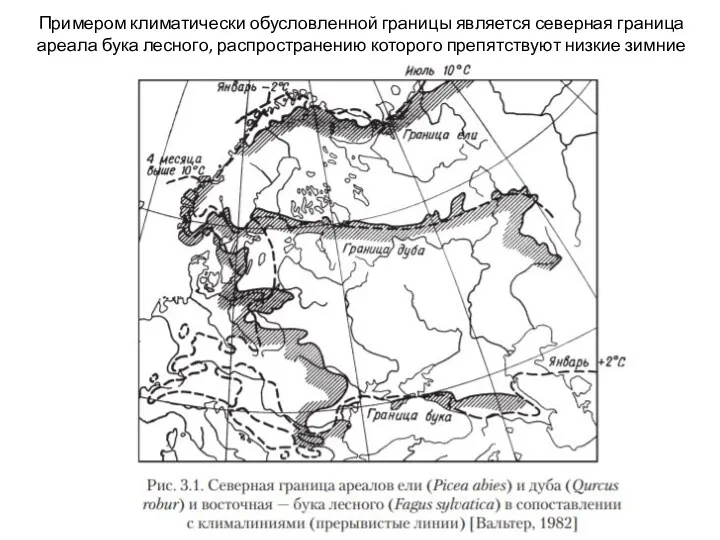

- 15. Примером климатически обусловленной границы является северная граница ареала бука лесного, распространению которого препятствуют низкие зимние температуры:

- 16. В последние тысячелетия появился такой мощный фактор формирования ареалов, как деятельность человека. Распространение семян возделываемых растений

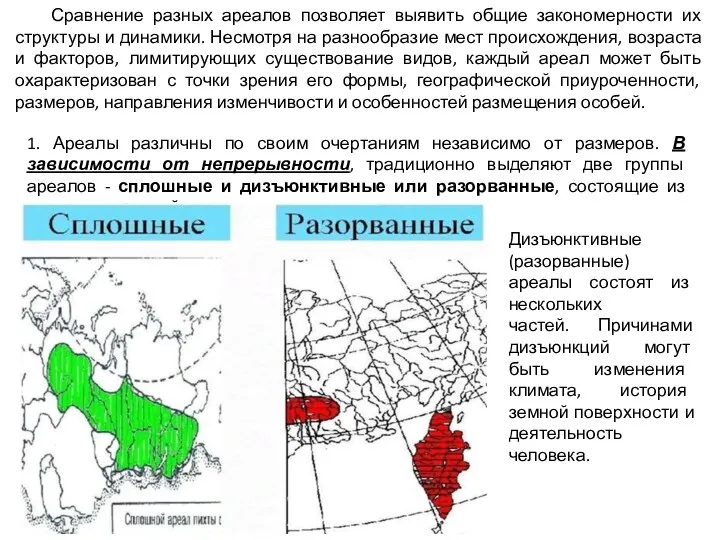

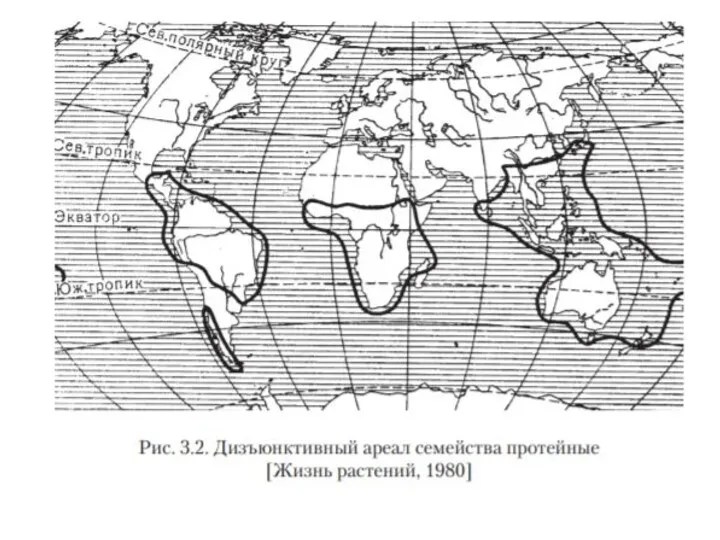

- 17. Сравнение разных ареалов позволяет выявить общие закономерности их структуры и динамики. Несмотря на разнообразие мест происхождения,

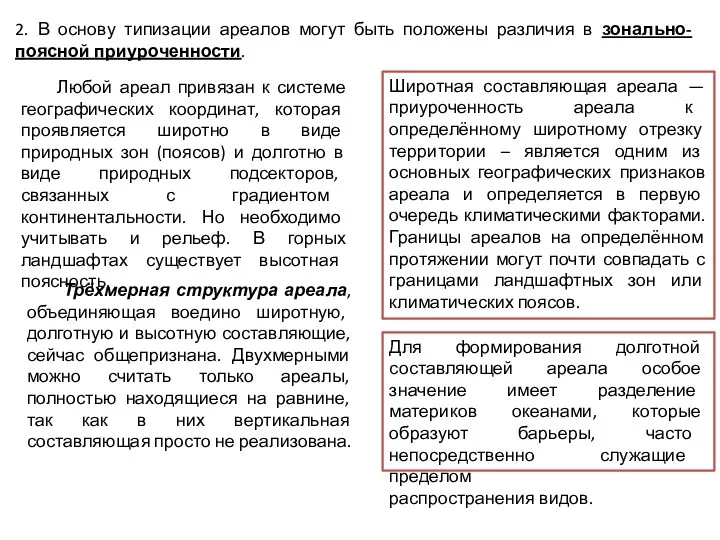

- 19. 2. В основу типизации ареалов могут быть положены различия в зонально-поясной приуроченности. Любой ареал привязан к

- 20. 3. В зависимости от величины ареала выделяют эврихорные и стенохорные виды. Те ареалы, которые покрывают большую

- 21. Эндемизм Небольшие (стенохорные) ареалы, занимающие ограниченную территорию, относят к узкоэндемичным. Понятие эндемизма — одно из ключевых

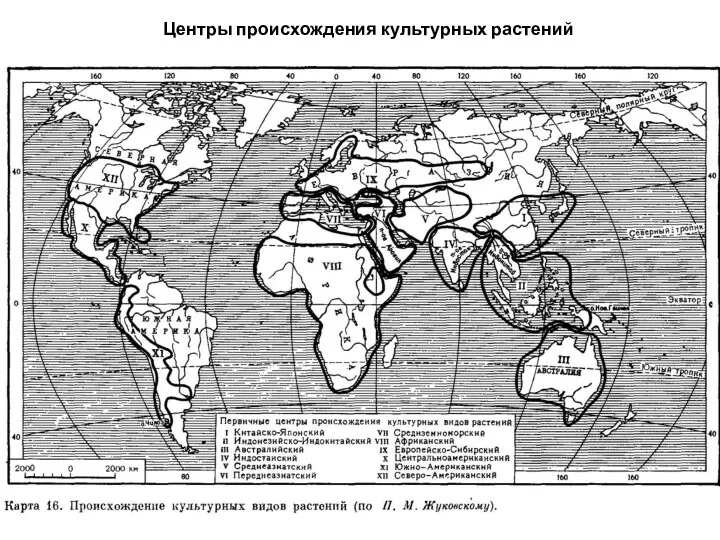

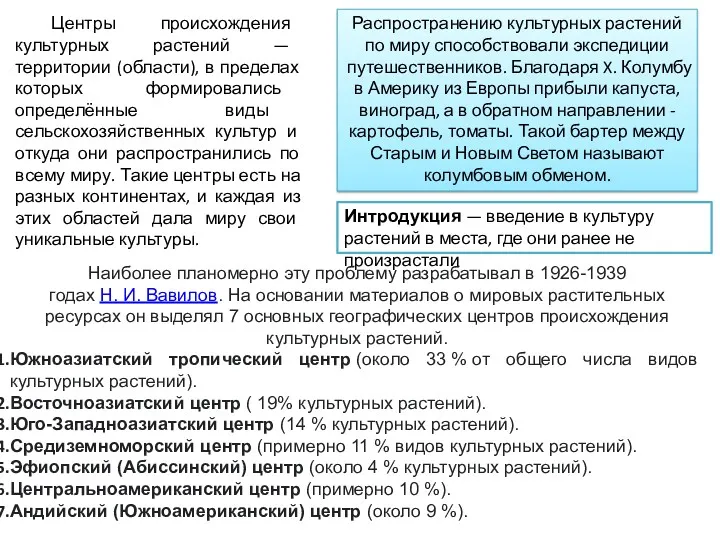

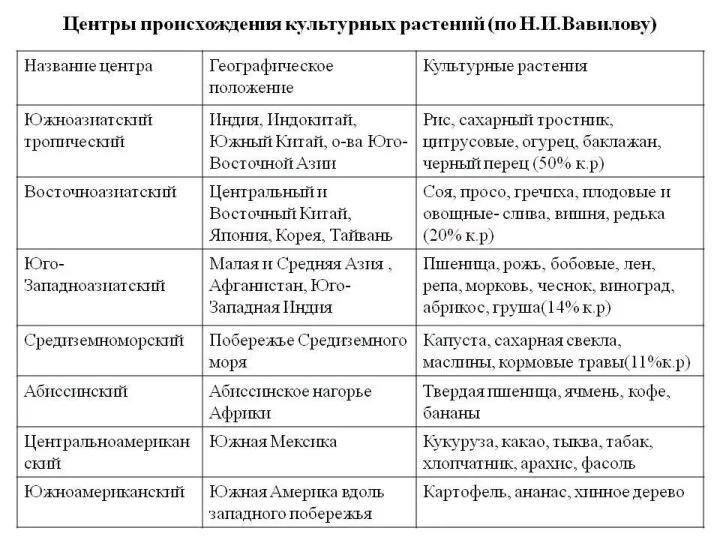

- 22. Центры происхождения культурных растений

- 23. Наиболее планомерно эту проблему разрабатывал в 1926-1939 годах Н. И. Вавилов. На основании материалов о мировых

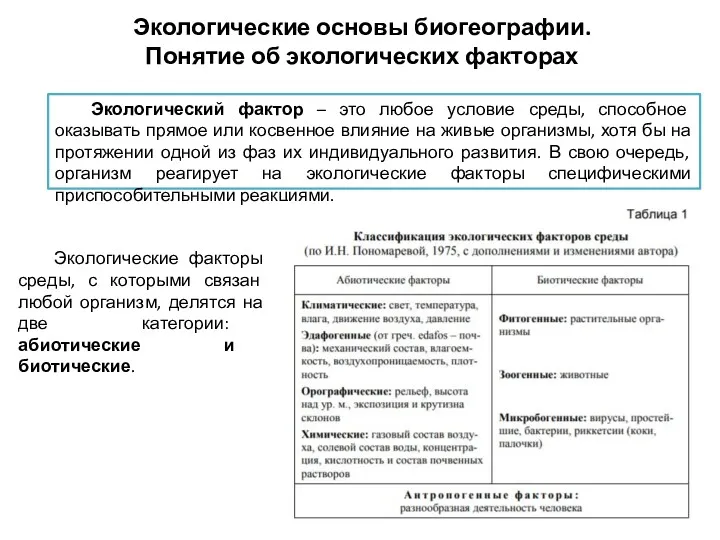

- 25. Экологические основы биогеографии. Понятие об экологических факторах Экологический фактор – это любое условие среды, способное оказывать

- 26. Главнейшие климатические факторы: 1. Поступающая от Солнца лучистая энергия, распространяющаяся в виде электромагнитных волн. Около 99%

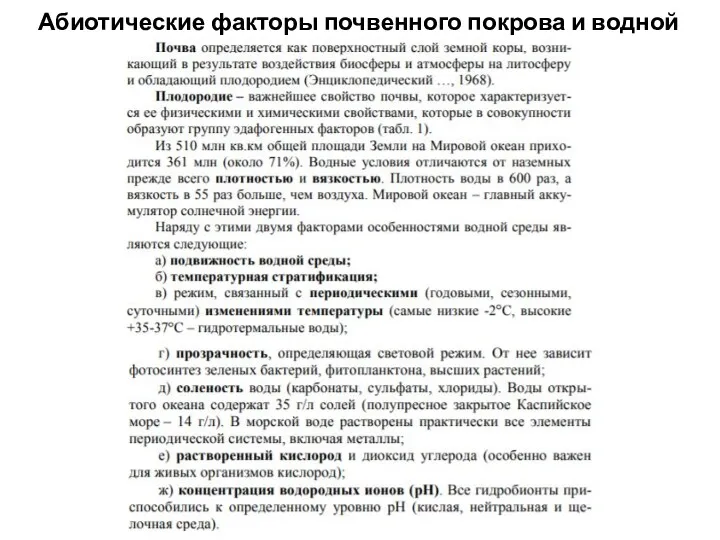

- 28. Абиотические факторы почвенного покрова и водной среды

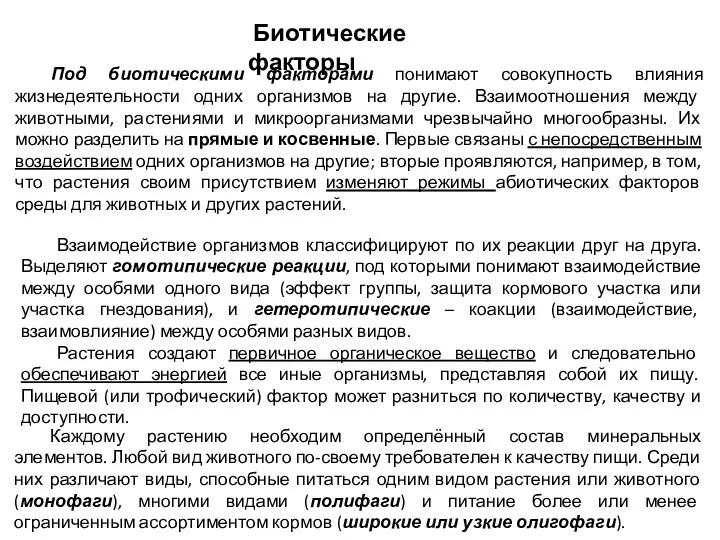

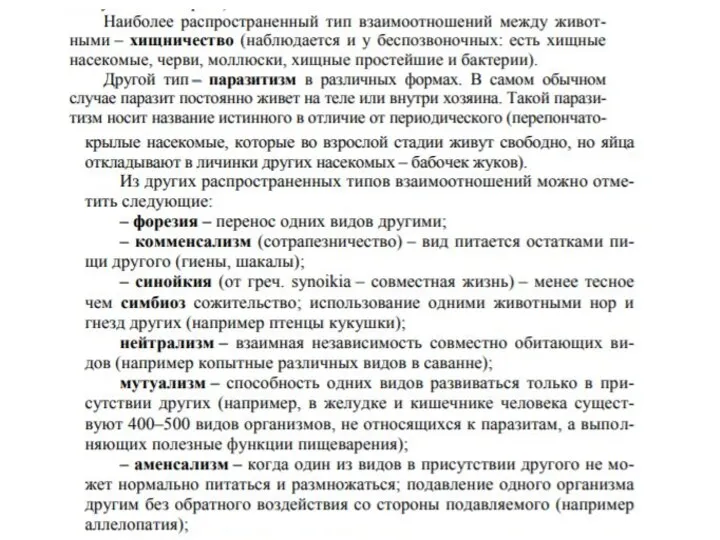

- 29. Биотические факторы Под биотическими факторами понимают совокупность влияния жизнедеятельности одних организмов на другие. Взаимоотношения между животными,

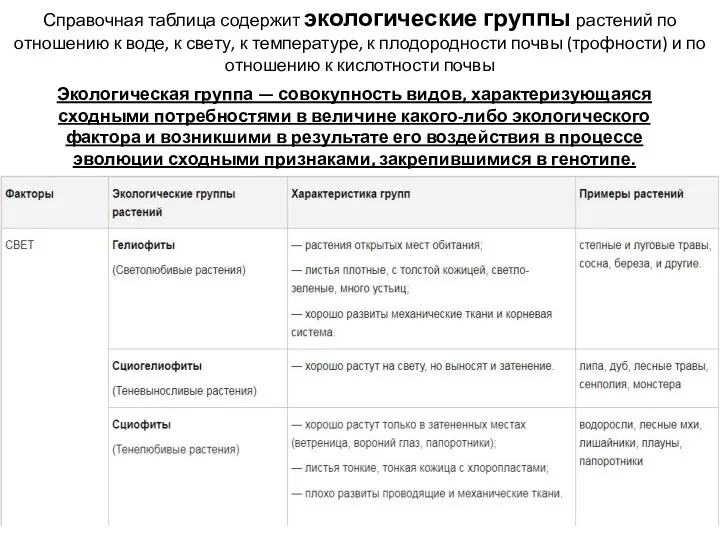

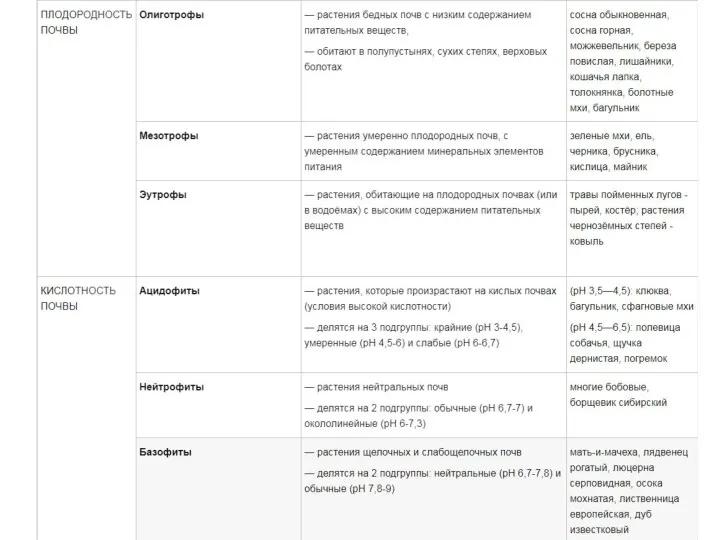

- 32. Справочная таблица содержит экологические группы растений по отношению к воде, к свету, к температуре, к плодородности

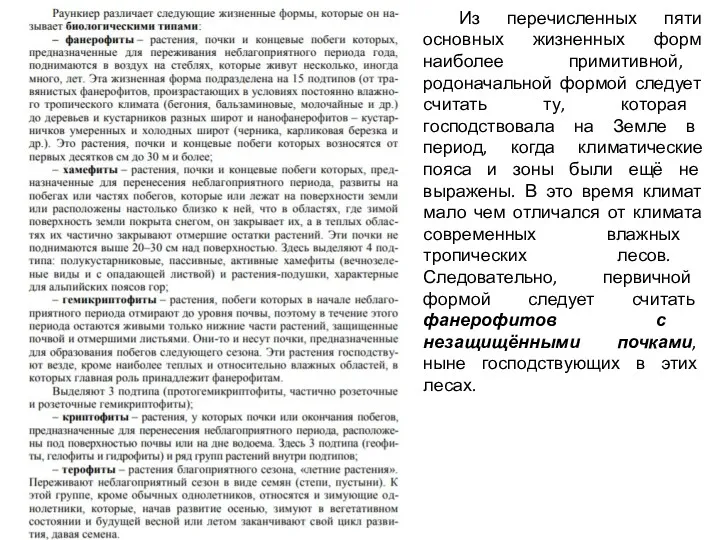

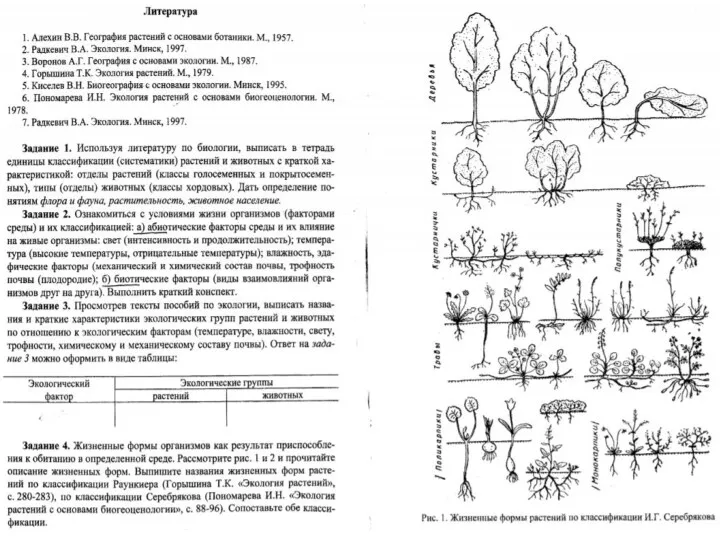

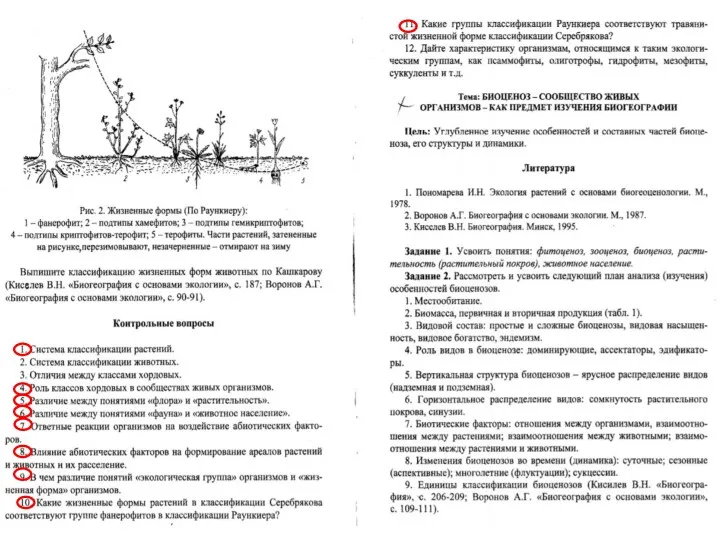

- 36. Из перечисленных пяти основных жизненных форм наиболее примитивной, родоначальной формой следует считать ту, которая господствовала на

- 39. Основные ранги таксонов — вид, род, семейство, класс, отдел.

- 41. Скачать презентацию

Насекомое. Фото

Насекомое. Фото Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные

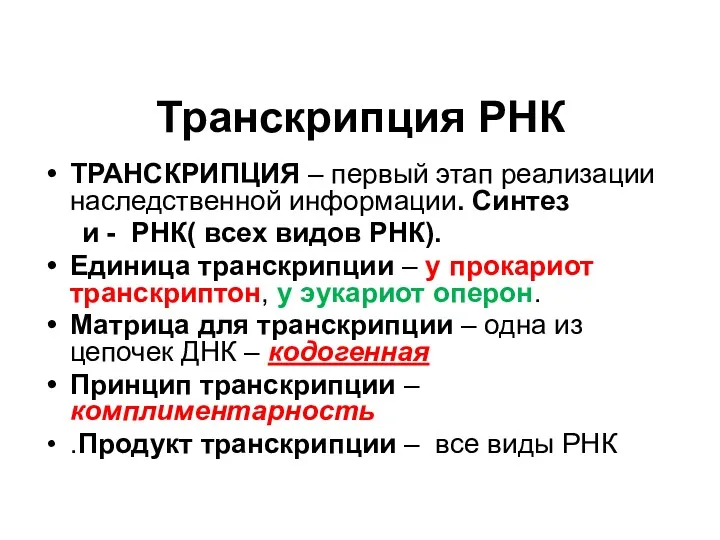

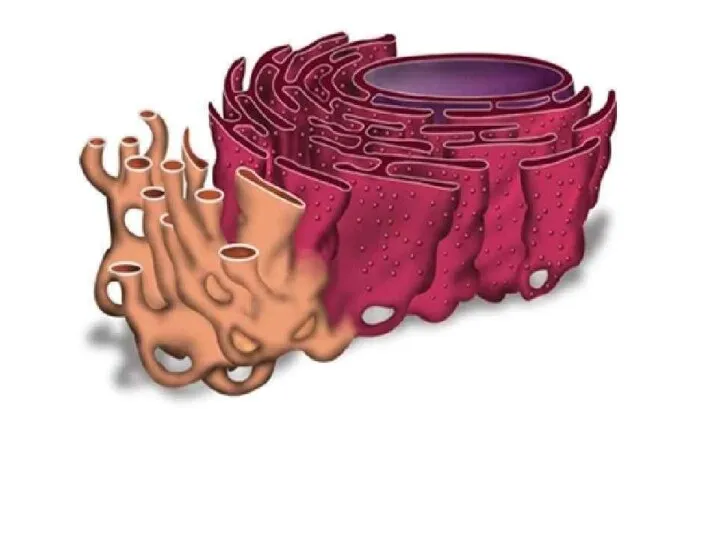

Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные Транскрипция РНК

Транскрипция РНК Семя, его строение и условия прорастания семян

Семя, его строение и условия прорастания семян Презентация к уроку биологии в 7 классе Отряд Чешуекрылые, или Бабочки

Презентация к уроку биологии в 7 классе Отряд Чешуекрылые, или Бабочки Гаструляция. Дробление и гаструляция в кишечнодышащих

Гаструляция. Дробление и гаструляция в кишечнодышащих V.A. Motsart hayoti va ijodi

V.A. Motsart hayoti va ijodi Клеточные и неклеточные формы жизни

Клеточные и неклеточные формы жизни Цитология. Клеточная теория

Цитология. Клеточная теория Восприятие ЭМИ разными видами животных. Особенности электрогенерирования, электро- и магниторецепции животных

Восприятие ЭМИ разными видами животных. Особенности электрогенерирования, электро- и магниторецепции животных Мед и пчелы

Мед и пчелы Развитие жизни на Земле. Многообразие органического мира. Классификация организмов

Развитие жизни на Земле. Многообразие органического мира. Классификация организмов Эволюционное учение Чарльза Дарвина. Естественный отбор, формы естественного отбора

Эволюционное учение Чарльза Дарвина. Естественный отбор, формы естественного отбора Семейство Тыквенные - бахчевые культуры. Семейство Крестоцветные (Карустные). Лабораторная работа № 9.

Семейство Тыквенные - бахчевые культуры. Семейство Крестоцветные (Карустные). Лабораторная работа № 9. Тайны глубины морей

Тайны глубины морей Методы диагностики, морфология, микроскопия, методы окраски бактерий

Методы диагностики, морфология, микроскопия, методы окраски бактерий Развитие жизни на Земле. Эры, периоды, эпохи, века

Развитие жизни на Земле. Эры, периоды, эпохи, века Подцарство Одноклеточные. Простейшие

Подцарство Одноклеточные. Простейшие Соседи по планете живущие в океанских глубинах

Соседи по планете живущие в океанских глубинах Biologics in Rheumatology

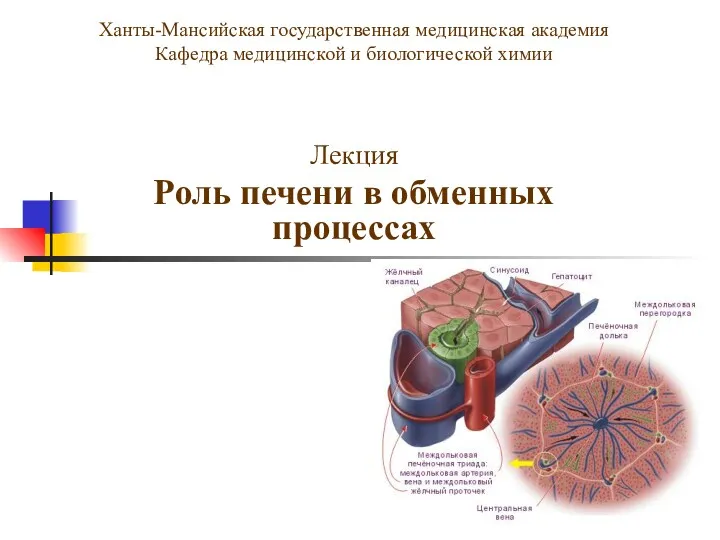

Biologics in Rheumatology Роль печени в обменных процессах

Роль печени в обменных процессах Бактериофаги

Бактериофаги Сахарный диабет. Гормоны – производные аминокислот

Сахарный диабет. Гормоны – производные аминокислот Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом. Лабораторная работа

Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом. Лабораторная работа Ботаника. Салалары

Ботаника. Салалары Презентация к уроку биологии в 6 классе по теме: Способы передвижения животных. Движение растений.

Презентация к уроку биологии в 6 классе по теме: Способы передвижения животных. Движение растений. Собственно соединительные ткани

Собственно соединительные ткани Способы размножения животных. Оплодотворение

Способы размножения животных. Оплодотворение