Содержание

- 2. Азот — важнейший питательный элемент всех растений. В среднем его в растении содержится 1-3% от массы

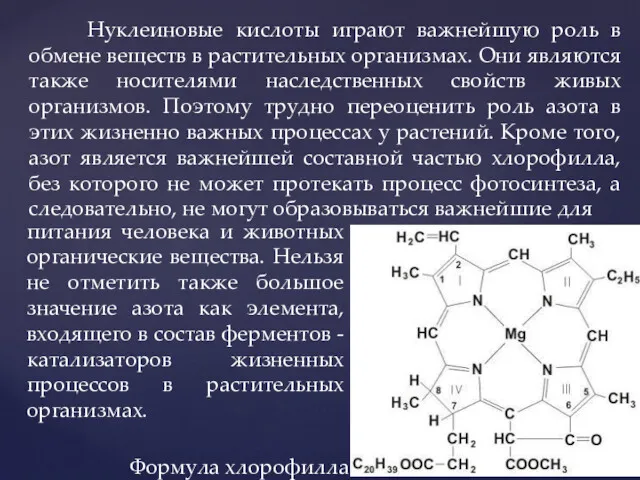

- 3. Нуклеиновые кислоты играют важнейшую роль в обмене веществ в растительных организмах. Они являются также носителями наследственных

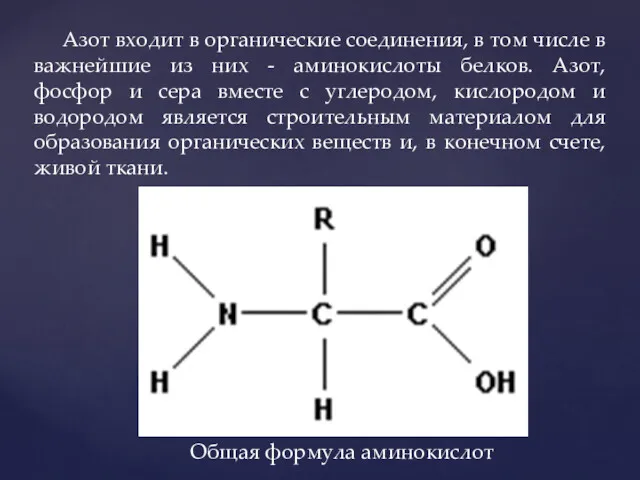

- 4. Азот входит в органические соединения, в том числе в важнейшие из них - аминокислоты белков. Азот,

- 5. Содержание азота в растениях существенно изменяется в зависимости от вида растений, их возраста, почвенно-климатических условий выращивания

- 6. Источники азотного питания Доступные растениям азотистые соединения образуются главным образам из органического вещества почем в результате

- 8. На склонах потери гумуса в почве значительно увеличиваются. Это объясняется не только интенсивной минерализацией органических веществ

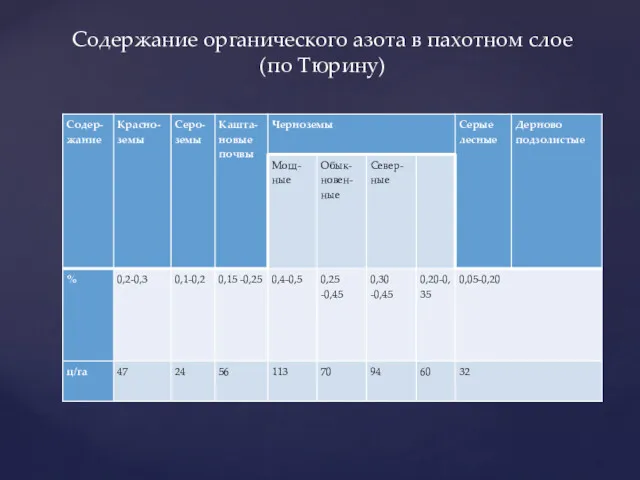

- 9. Содержание органического азота в пахотном слое (по Тюрину)

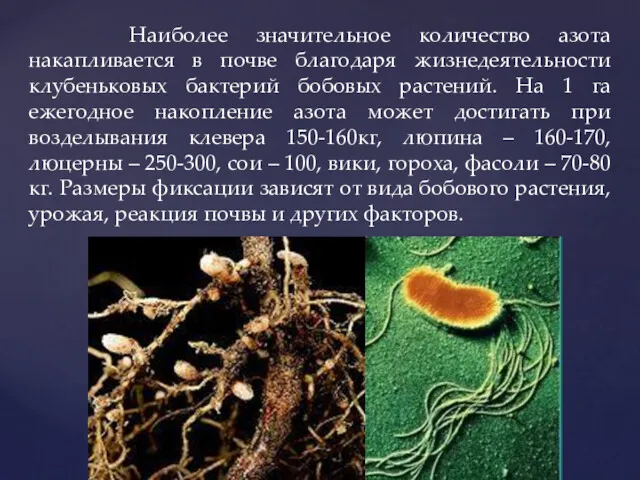

- 10. Наиболее значительное количество азота накапливается в почве благодаря жизнедеятельности клубеньковых бактерий бобовых растений. На 1 га

- 11. Для повышения продуктивности симбиотической азотфиксации используют нитрагин – препарат, содержащий специально отселекционированные высокоактивные штаммы клубеньковых бактерий.

- 12. Препараты на основе азотфиксирующих бактерий

- 13. Фиксация азота несимбиотическими (свободноживущими) микроорганизмами зависит от многих причин. Факторы, ограничивающие жизнедеятельность, а следовательно, и активность

- 14. Нитрифицирующие бактерии

- 15. Запас азота в почве в некоторой степени пополняется азотом атмосферных осадков. Обычно он поступает в виде

- 16. Источниками азота для растений могут служить соли азотной и азотистой кислот (нитраты, нитриты), аммиачные формы азота,

- 17. Недостаток азота в питании растений, как правило существенно проявляющийся визуально, часто является фактором, лимитирующим рост урожая.

- 19. Перечисленные источники пополнения природных запасов азота представляют несомненный практический интерес, но они доставляют лишь часть азота,

- 21. Скачать презентацию

Рациональное питание

Рациональное питание Вирусы – неклеточная форма жизни

Вирусы – неклеточная форма жизни Принципы систематики микроорганизмов. Строение бактериальной клетки. Морфология и физиология бактерий

Принципы систематики микроорганизмов. Строение бактериальной клетки. Морфология и физиология бактерий Мир дикой природы

Мир дикой природы Биология как наука

Биология как наука Лекарственные и съедобные растения,произрастающие в Якутии

Лекарственные и съедобные растения,произрастающие в Якутии Ботаника и систематика. История науки. Термины и понятия

Ботаника и систематика. История науки. Термины и понятия Среды обитания живых организмов

Среды обитания живых организмов Функциональная анатомия мочеполового аппарата

Функциональная анатомия мочеполового аппарата Анализаторы - 1часть

Анализаторы - 1часть Биологическая роль и строение углеводов

Биологическая роль и строение углеводов Павукоподібні (лат. Arachnida)

Павукоподібні (лат. Arachnida) Ингибиторы ферментов как лекарственные средства

Ингибиторы ферментов как лекарственные средства Клонирование и этическая проблема

Клонирование и этическая проблема Птицы московского зоопарка

Птицы московского зоопарка Пищеварение в кишечнике. 8 класс

Пищеварение в кишечнике. 8 класс Порода собак корги

Порода собак корги Класифікація кормів

Класифікація кормів Строение растительной клетки

Строение растительной клетки Тварини Африки

Тварини Африки Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы

Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы Живой мир Австралии

Живой мир Австралии Омарта шаруашылығы

Омарта шаруашылығы Рукокрылые

Рукокрылые Цитология – наука о клетке. Клеточная теория

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория Атмосфера. Кит

Атмосфера. Кит Отдел: Покрытосеменные (Angiospermae), класс Двудольные (Dicotyledones)

Отдел: Покрытосеменные (Angiospermae), класс Двудольные (Dicotyledones) Разработка и обоснование системы удобрения в севооборотах ООО Журавушка

Разработка и обоснование системы удобрения в севооборотах ООО Журавушка