Содержание

- 2. Биотические факторы окружающей среды (Биотические факторы; Биотические экологические факторы; Biotic factors; Biological factors; от греч. Biotikos

- 3. Взаимосвязи организмов. Под биотическими факторами понимают многообразные связи организма с другими организмами. Такие связи могут быть

- 4. Коакции (от лат. со — с, вместе и actio — деятельность, активность), совокупность взаимоотношений, взаимовлияний биотического

- 5. Возможны следующие виды влияний одних организмов на другие: Положительное (+) — один организм получает пользу за

- 6. Взаимоотношения организмов по типу +,-,0 Хищничество (+, -)

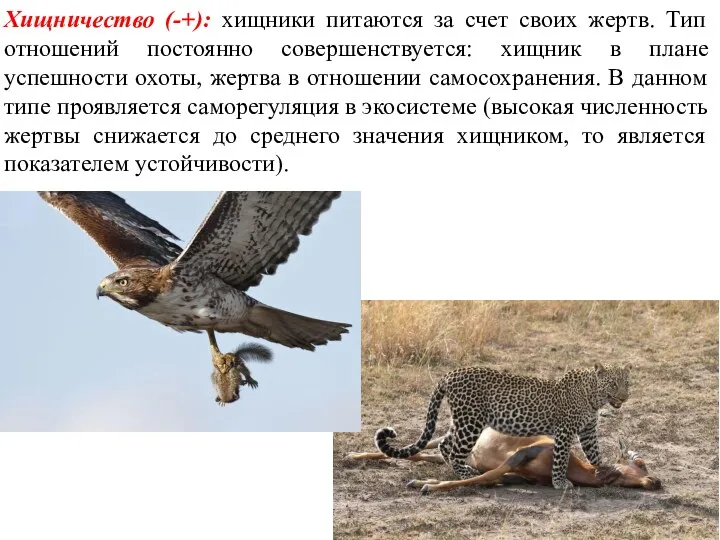

- 7. Хищничество (-+): хищники питаются за счет своих жертв. Тип отношений постоянно совершенствуется: хищник в плане успешности

- 8. Хищники поддерживают оптимальную численность популяций жертв. В данном типе проявляется саморегуляция в экосистеме (высокая численность жертвы

- 9. Коэволю́ция — совместная эволюция биологических видов, взаимодействующих в экосистеме. Изменения, затрагивающие какие-либо признаки особей одного вида,

- 10. Коэволюция сопровождается формированием комплекса взаимных адаптаций (коадаптаций), оптимизирующих устойчивые взаимодействия популяций разных видов. Следует отметить, что

- 11. Наиболее частым примером коэволюции является взаимодействие в системе «хищник-жертва». Адаптации, вырабатываемые жертвами для противодействия хищникам, способствуют

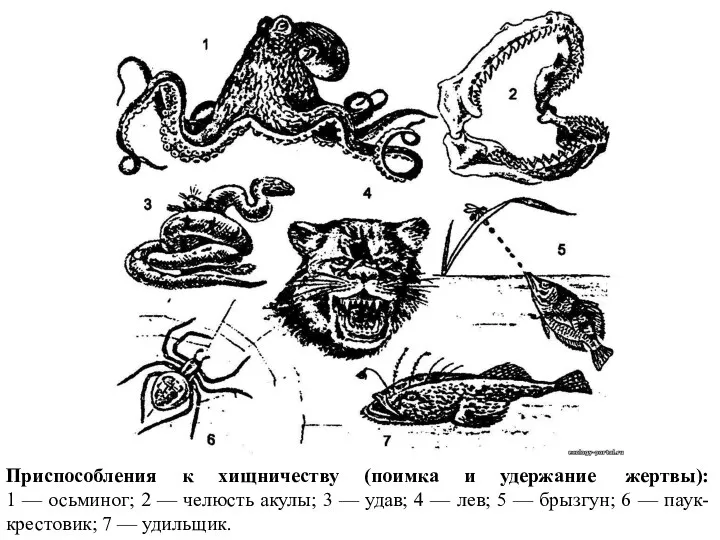

- 12. Приспособления к хищничеству (поимка и удержание жертвы): 1 — осьминог; 2 — челюсть акулы; 3 —

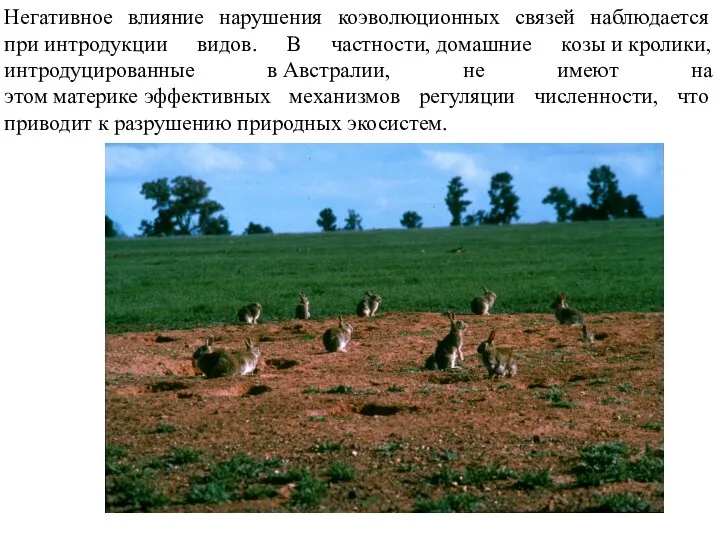

- 14. Негативное влияние нарушения коэволюционных связей наблюдается при интродукции видов. В частности, домашние козы и кролики, интродуцированные

- 15. Фитофаги и их кормовые растения эволюционируют связанно (коэволюционируют): растения приобретают признаки устойчивости к поедателям (например, ядовитость

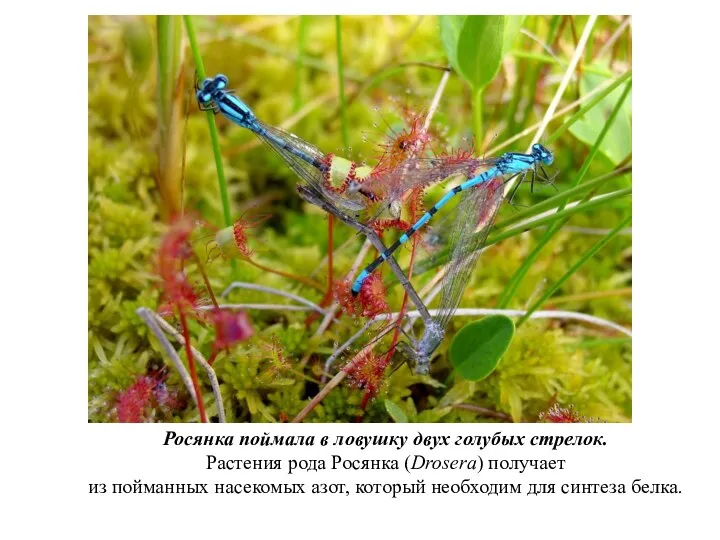

- 16. Росянка поймала в ловушку двух голубых стрелок. Растения рода Росянка (Drosera) получает из пойманных насекомых азот,

- 17. Венерина мухоловка Непентес Растения-хищники

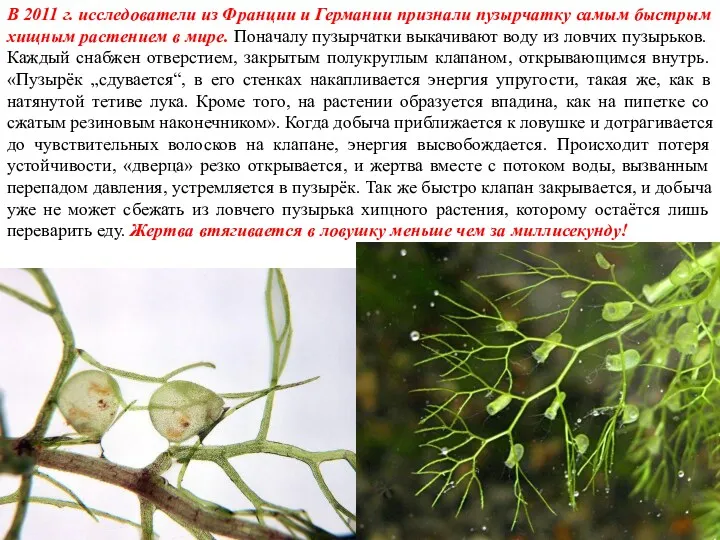

- 18. В 2011 г. исследователи из Франции и Германии признали пузырчатку самым быстрым хищным растением в мире.

- 19. Самое крупное известное насекомоядное растение — библис гигантский, небольшой (до полуметра) кустарник из семейства библисовых, произрастающий

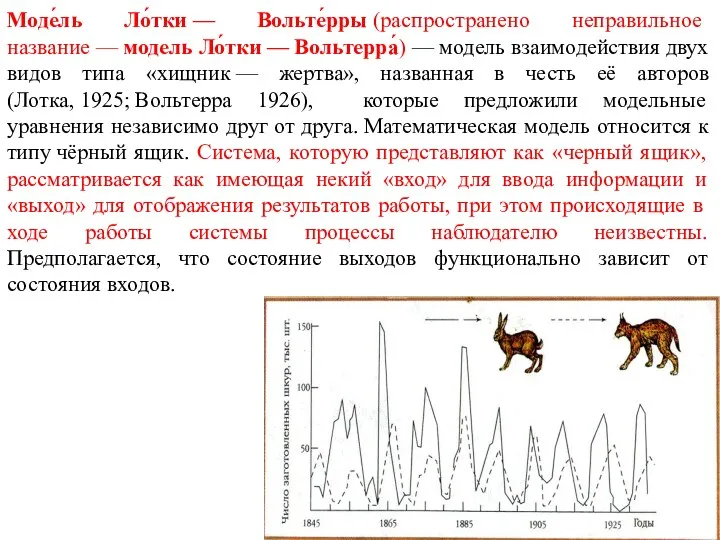

- 20. Моде́ль Ло́тки — Вольте́рры (распространено неправильное название — модель Ло́тки — Вольтерра́) — модель взаимодействия двух

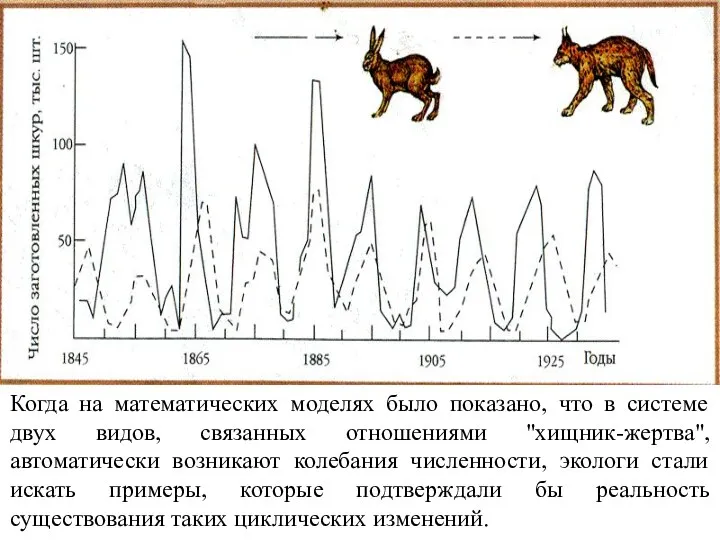

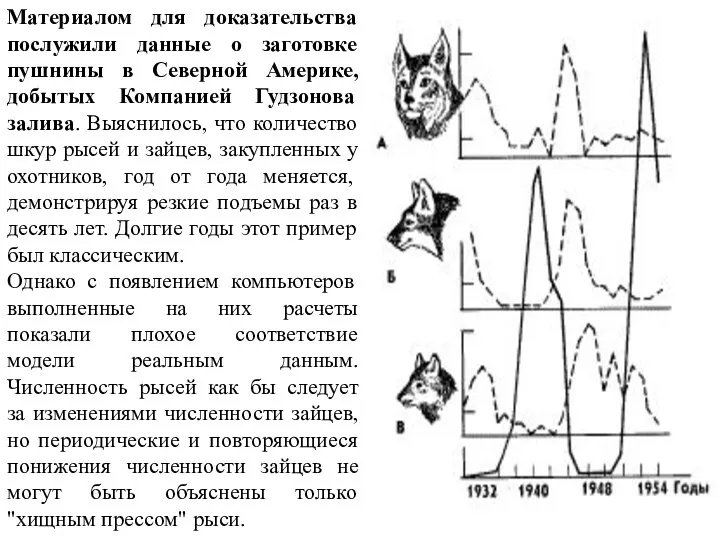

- 22. Когда на математических моделях было показано, что в системе двух видов, связанных отношениями "хищник-жертва", автоматически возникают

- 23. Материалом для доказательства послужили данные о заготовке пушнины в Северной Америке, добытых Компанией Гудзонова залива. Выяснилось,

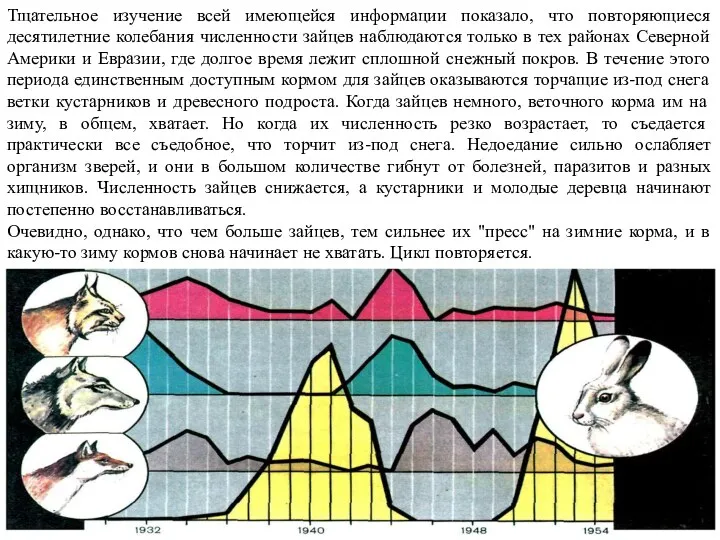

- 24. Тщательное изучение всей имеющейся информации показало, что повторяющиеся десятилетние колебания численности зайцев наблюдаются только в тех

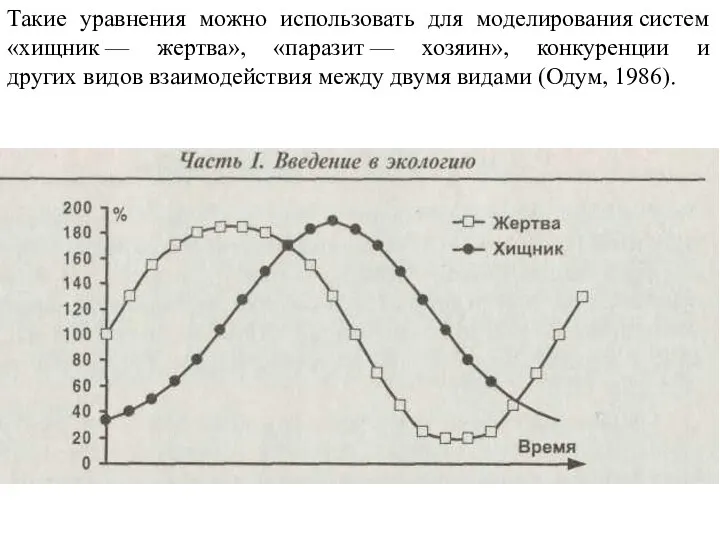

- 25. Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других

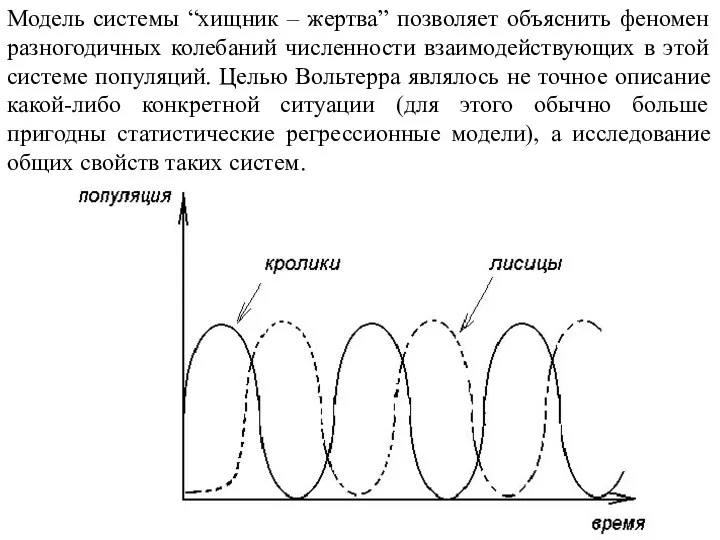

- 26. Модель системы “хищник – жертва” позволяет объяснить феномен разногодичных колебаний численности взаимодействующих в этой системе популяций.

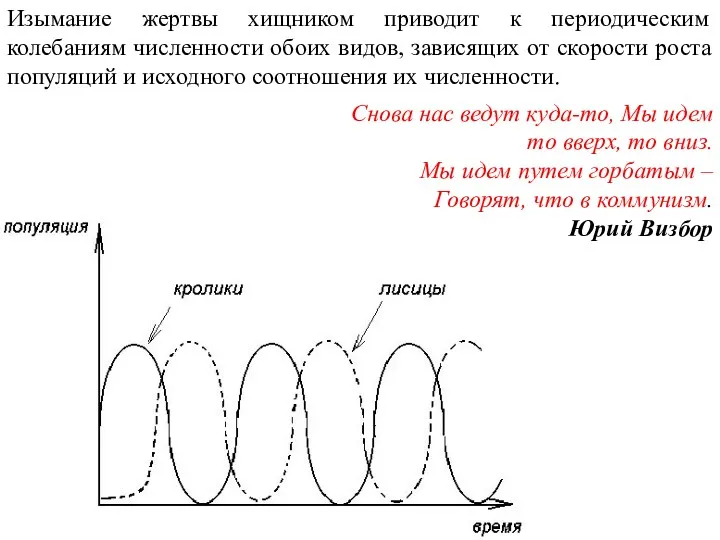

- 27. Изымание жертвы хищником приводит к периодическим колебаниям численности обоих видов, зависящих от скорости роста популяций и

- 28. Рысь бежит за своим ужином, а заяц – за своей жизнью. N.N. Когда нет кошки, мыши

- 29. А вот как о борьбе за существование писал Николай Заболоцкий ("Ладейников", 1932 г.) Ладейников склонился над

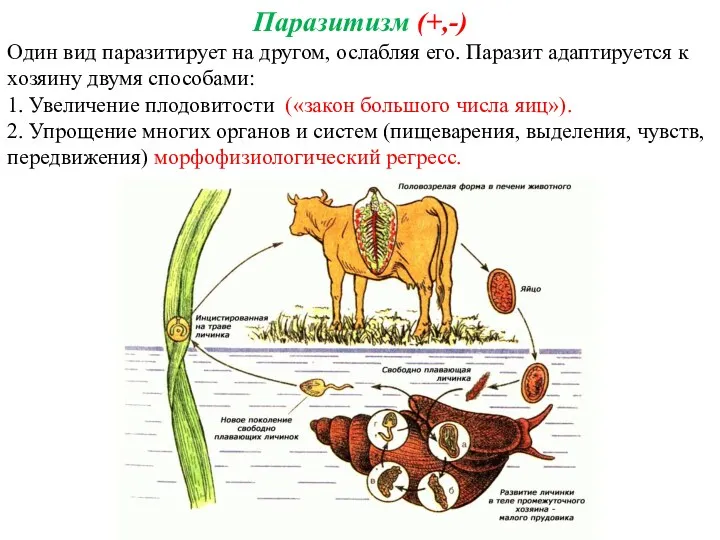

- 30. Паразитизм (+,-) Один вид паразитирует на другом, ослабляя его. Паразит адаптируется к хозяину двумя способами: 1.

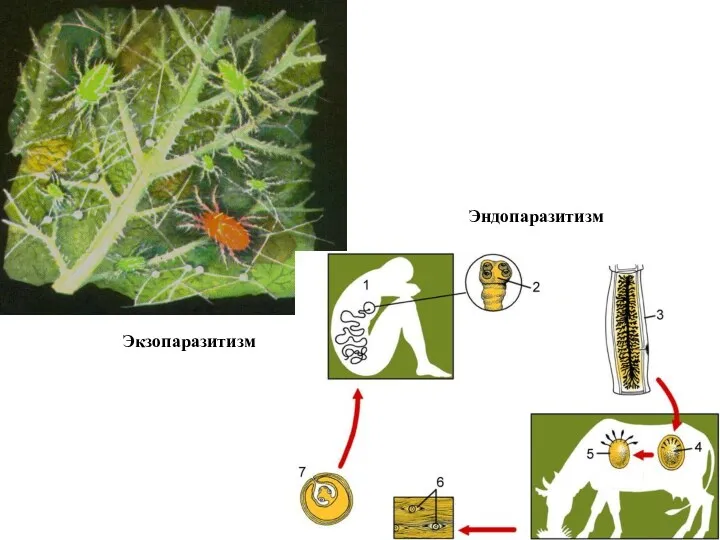

- 31. Экзопаразитизм Эндопаразитизм

- 32. Инквилинизм (+,-) (лат. inquilinus — пришелец, жилец) — одна из форм межвидовых взаимоотношений, изначально выделяемая как

- 33. Конкуренция (-,-)

- 34. Конкуренция: успех одного означает неуспех другого. Часто приводит к вытеснению одного вида другим. Например серая крыса

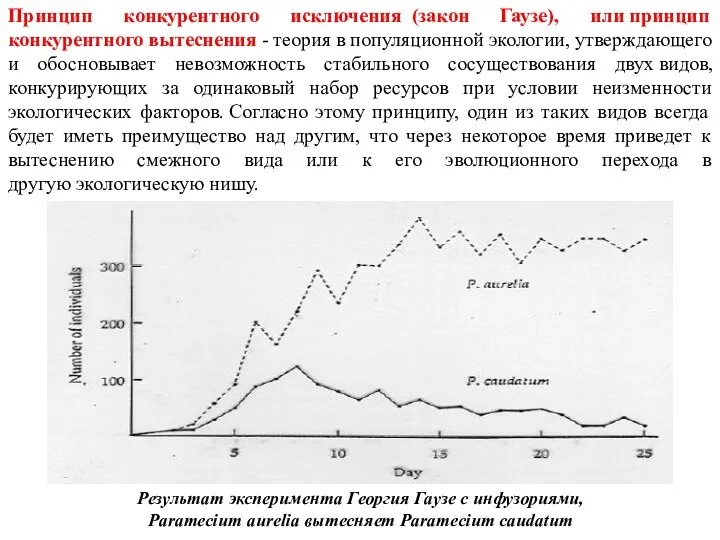

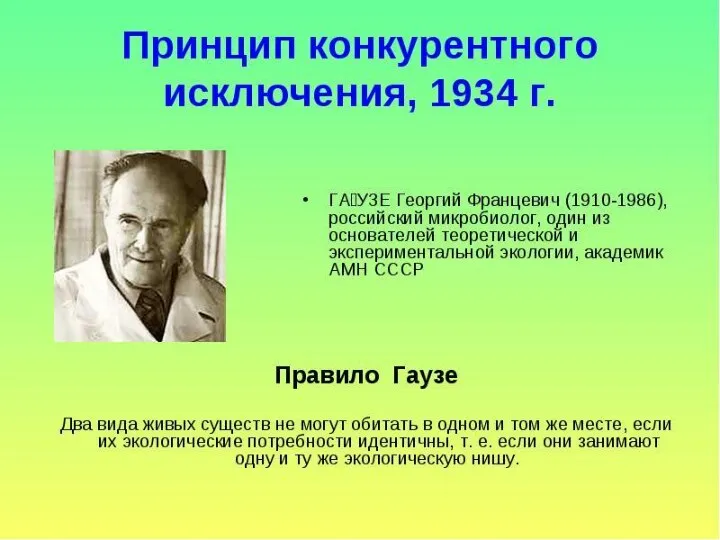

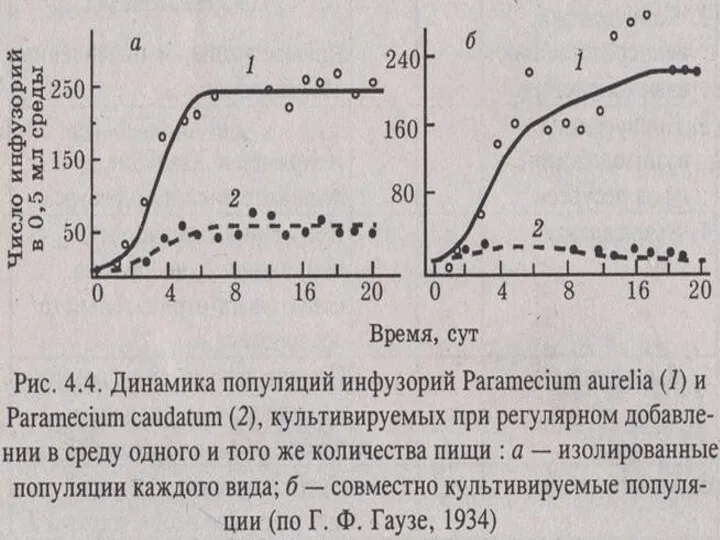

- 35. Принцип конкурентного исключения (закон Гаузе), или принцип конкурентного вытеснения - теория в популяционной экологии, утверждающего и

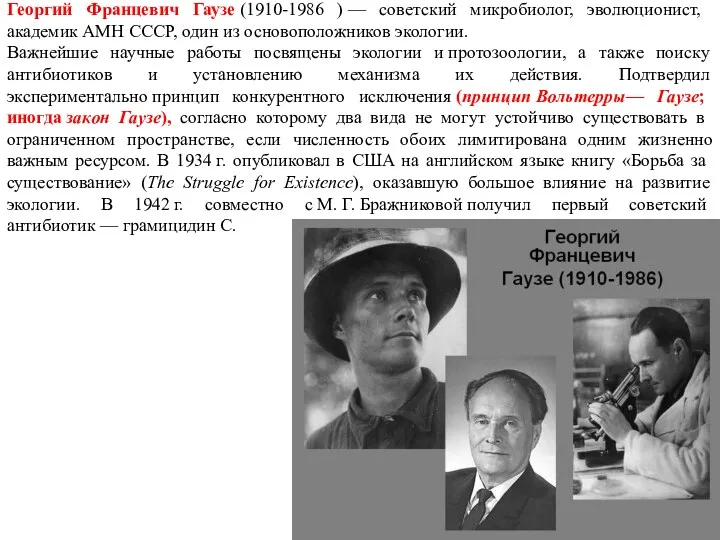

- 38. Георгий Францевич Гаузе (1910-1986 ) — советский микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР, один из основоположников экологии.

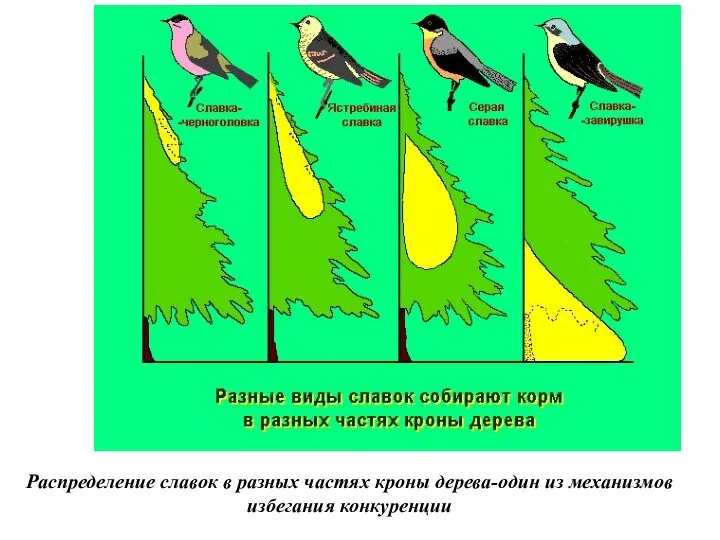

- 39. Распределение славок в разных частях кроны дерева-один из механизмов избегания конкуренции

- 41. Два медведя в одной берлоге не уживаются. Русская пословица “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович

- 42. Аллелопа́тия (0,-) (от др.-греч. ἀλλήλων (allelon) — взаимно и πάθος (pathos) — страдание) — свойство одних

- 43. Различают четыре группы веществ, ответственных за аллелопатию: Фитонциды — выделяются высшими растениями, служат для подавления жизнедеятельности

- 45. Можжевельник, пожалуй, в этом чемпион среди растений. Он выделяет фитонцидов примерно в 6 раз больше, чем

- 46. Также одним из самых популярных фитонцидных растений является сосна (практически все виды, входящие в этот род,

- 47. Антибиотики — выделяются микроорганизмами, служат для подавления жизнедеятельности других микроорганизмов;

- 48. Маразмины — выделяются микроорганизмами, служат для подавления жизнедеятельности высших растений;

- 49. Колины — выделяются высшими растениями, служат для подавления жизнедеятельности других высших растений. Аллелопатию можно рассматривать как

- 50. Взаимоотношения между видами, не оказывающими друг на друга прямого влияния. Например белки и лоси, волк и

- 51. Нейтрализм.

- 52. Аменсализм (0-): вид 2 подавляет вид 1, сам не испытывает отрицательного воздействия. Например растущая под пологом

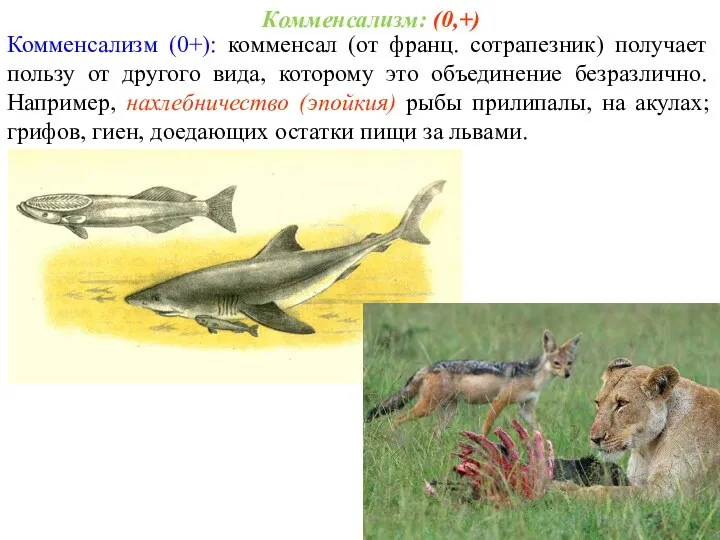

- 55. Комменсализм (0+): комменсал (от франц. сотрапезник) получает пользу от другого вида, которому это объединение безразлично. Например,

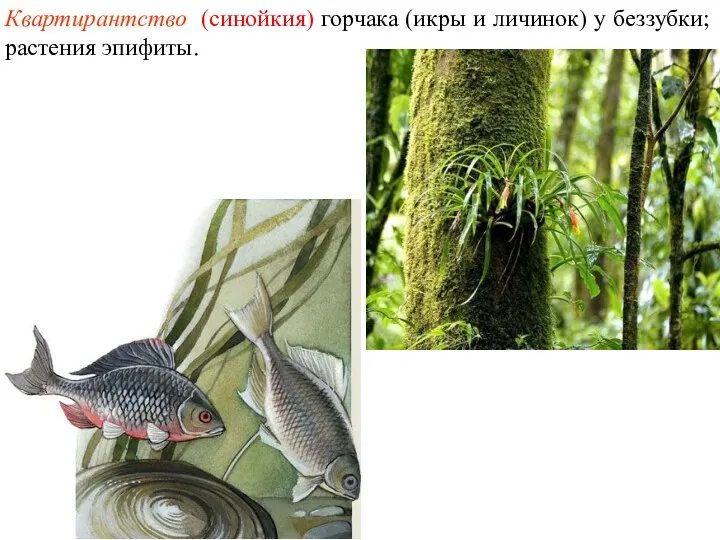

- 56. Квартирантство (синойкия) горчака (икры и личинок) у беззубки; растения эпифиты.

- 57. Комменсализм (0+): комменсал получает пользу от другого вида, которому это объединение безразлично. Например, сотрапезничество – растительный

- 58. Протокооперация (+,+): взаимодействие благоприятно для обоих видов, но не обязательно. Симбиоз. Необязательный (факультативный). Актиния защищает краба

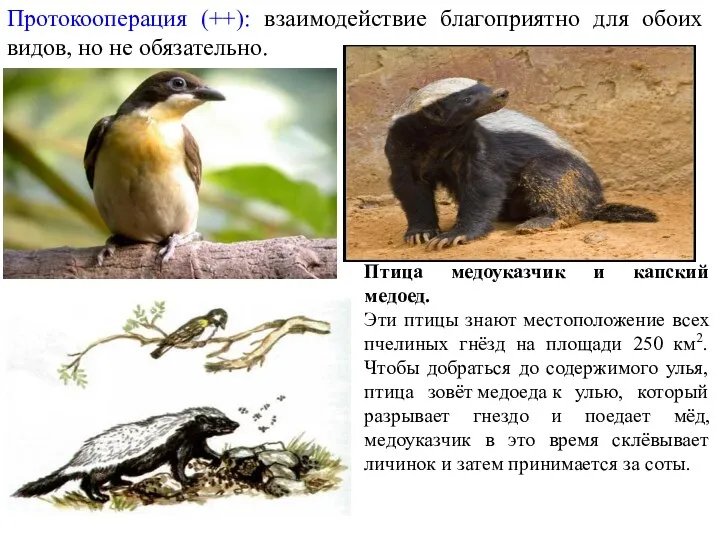

- 59. Протокооперация (++): взаимодействие благоприятно для обоих видов, но не обязательно. Птица медоуказчик и капский медоед. Эти

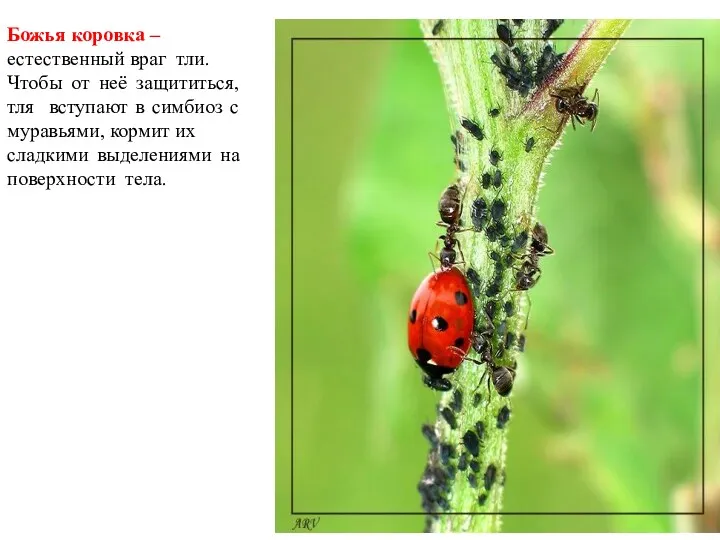

- 60. Божья коровка – естественный враг тли. Чтобы от неё защититься, тля вступают в симбиоз с муравьями,

- 61. Буйволовые птицы нередко добывают насекомых-эктопаразитов на коже (и под кожей) носорогов, гиппопотамов, буйволов и других крупных

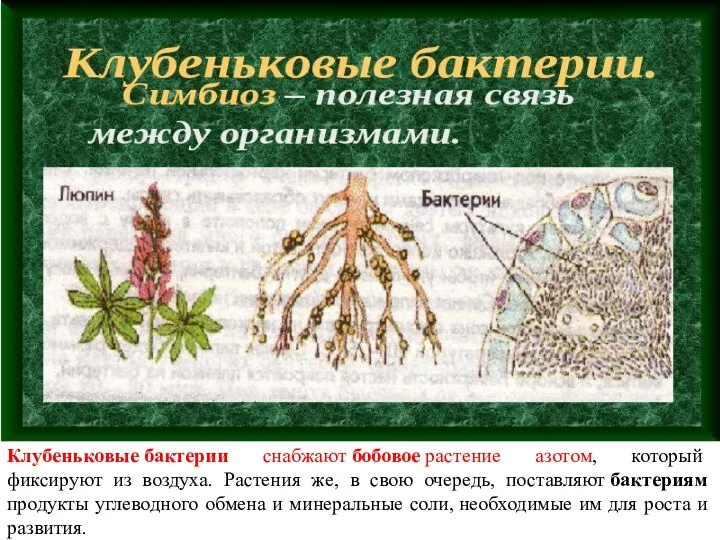

- 62. Клубеньковые бактерии снабжают бобовое растение азотом, который фиксируют из воздуха. Растения же, в свою очередь, поставляют

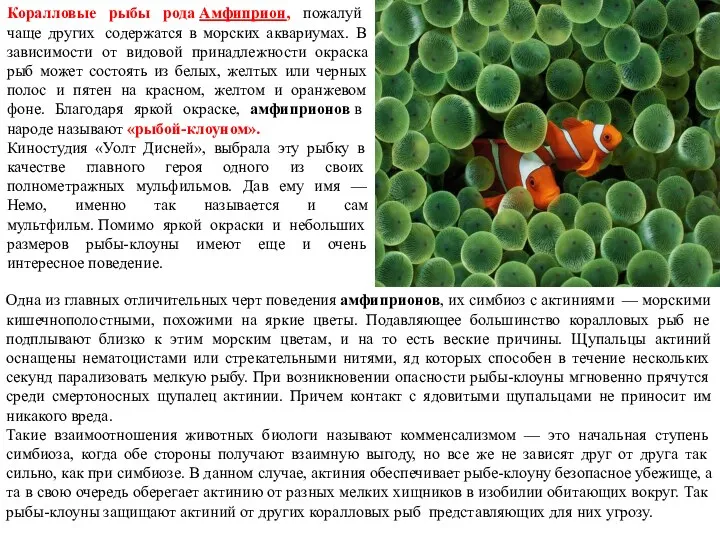

- 63. Коралловые рыбы рода Амфиприон, пожалуй чаще других содержатся в морских аквариумах. В зависимости от видовой принадлежности

- 64. Мурена позволяет креветке Lysmata grabhami чистить себе зубы.

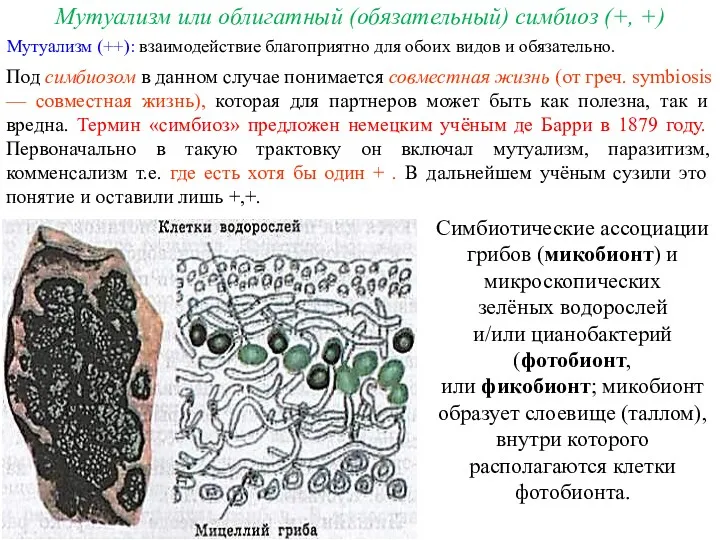

- 66. Мутуализм (++): взаимодействие благоприятно для обоих видов и обязательно. Мутуализм или облигатный (обязательный) симбиоз (+, +)

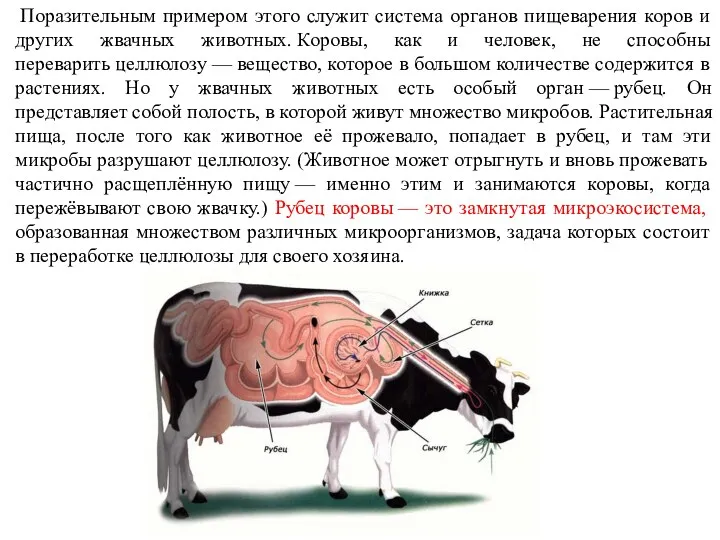

- 67. Поразительным примером этого служит система органов пищеварения коров и других жвачных животных. Коровы, как и человек,

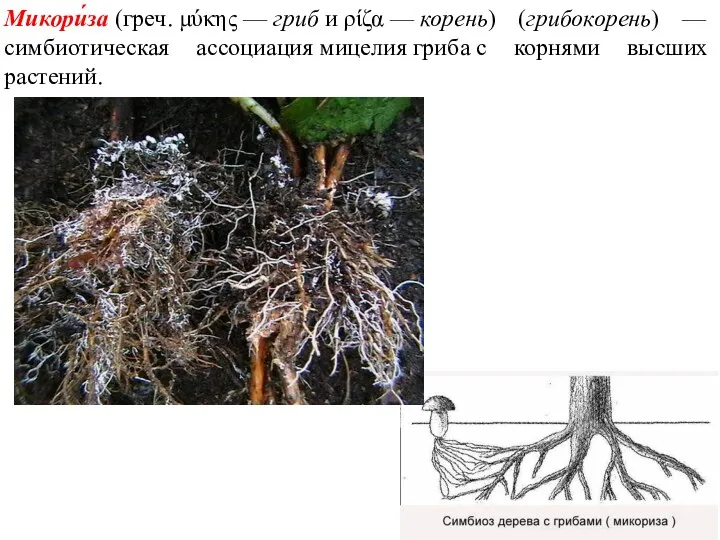

- 68. Микори́за (греч. μύκης — гриб и ρίζα — корень) (грибокорень) —симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями

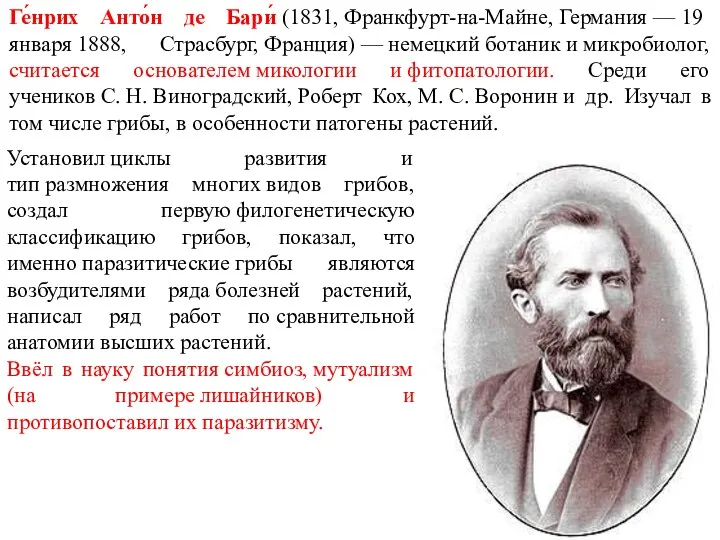

- 69. Ге́нрих Анто́н де Бари́ (1831, Франкфурт-на-Майне, Германия — 19 января 1888, Страсбург, Франция) — немецкий ботаник

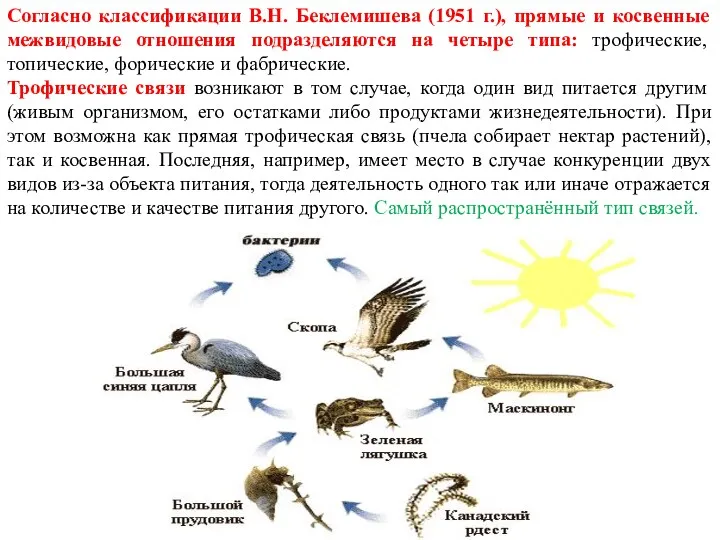

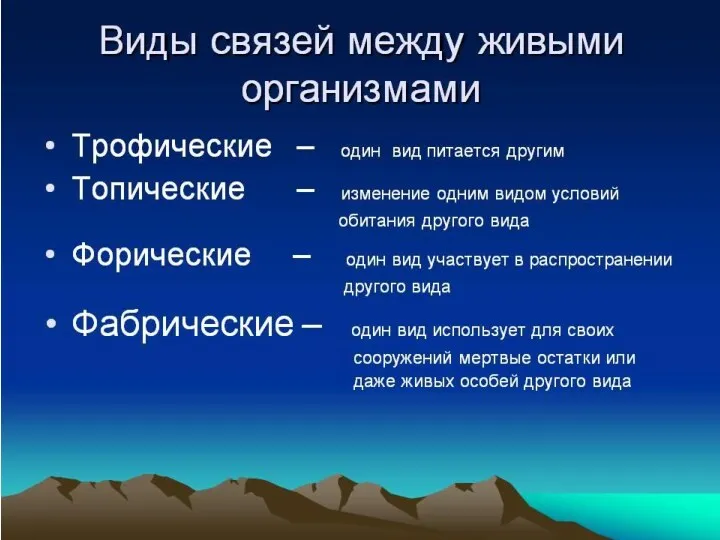

- 70. Согласно классификации В.Н. Беклемишева (1951 г.), прямые и косвенные межвидовые отношения подразделяются на четыре типа: трофические,

- 71. Топические связи отражают любое (физическое или химическое) изменение условий обитания одного вида вследствие жизнедеятельности другого. При

- 72. Форические связи проявляются в том, что один вид участвует в распространении другого. В роли переносчиков выступают

- 74. Фабрические связи (лат. Фабрикатио -изготовление) относятся к такому типу биоценотических отношений, в которые вступает вид, использующий

- 76. В природе всякий организм есть полумутуалистическое, полупаразитическое сожительство, жизнь целого всегда отчасти основана на борьбе и

- 78. Скачать презентацию

Побег и почки

Побег и почки Открытый урок на тему За здоровый образ жизни

Открытый урок на тему За здоровый образ жизни Красная книга

Красная книга урок - презентация по теме Эндокринная система

урок - презентация по теме Эндокринная система Митоз

Митоз Глаза - органы зрения

Глаза - органы зрения Полезные свойства мёда

Полезные свойства мёда презентация по краеведению город Владивосток

презентация по краеведению город Владивосток Обмін речовин та перетворення енергії в клітині

Обмін речовин та перетворення енергії в клітині Головоногие моллюски

Головоногие моллюски Презентация к уроку биологии Корень 6 класс

Презентация к уроку биологии Корень 6 класс Угадай микропрепарат

Угадай микропрепарат Естественный отбор. Формы естественного отбора. 9 класс

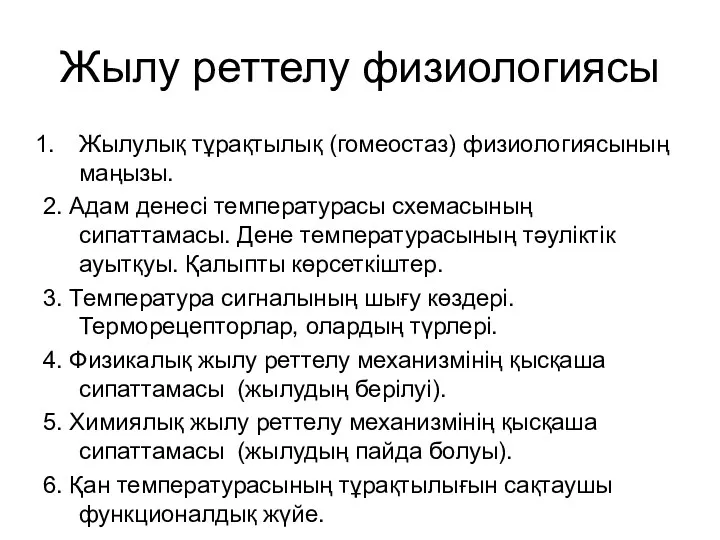

Естественный отбор. Формы естественного отбора. 9 класс Жылу реттелу физиологиясы

Жылу реттелу физиологиясы Разнообразие растительного мира

Разнообразие растительного мира Женская репродуктивная система

Женская репродуктивная система Моя кошка Муся. Фото

Моя кошка Муся. Фото Методы исследования микроорганизмов и использование бактерий в биоиндикации

Методы исследования микроорганизмов и использование бактерий в биоиндикации Алкалоиды природного происхождения

Алкалоиды природного происхождения Происхождение человека (теории происхождения человека)

Происхождение человека (теории происхождения человека) Биология и её роль в жизни человека

Биология и её роль в жизни человека Введение в анатомию человека. Опорно-двигательный аппарат

Введение в анатомию человека. Опорно-двигательный аппарат Молекулярный уровень

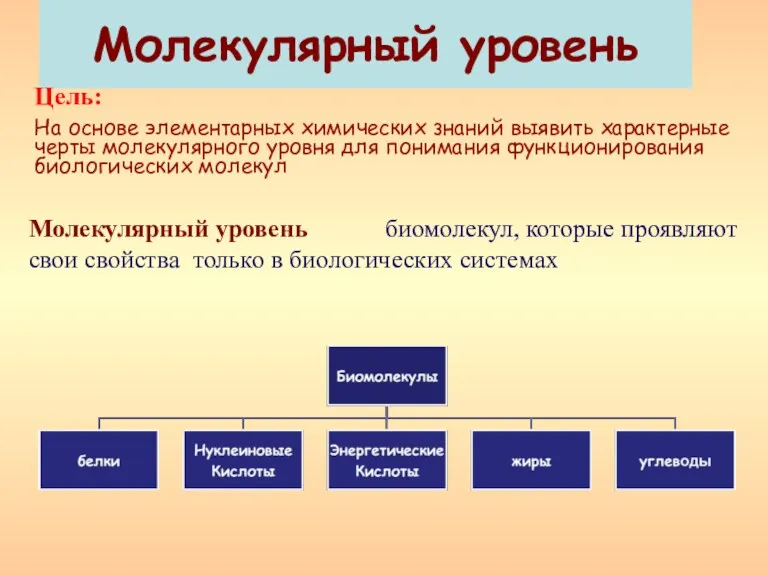

Молекулярный уровень Классификация гормонов

Классификация гормонов Неменделевская генетика. Условия действия законов Менделя

Неменделевская генетика. Условия действия законов Менделя 20230802_znatoki_prirody.ppt

20230802_znatoki_prirody.ppt Пищеварение в ротовой полости

Пищеварение в ротовой полости История развития биологических знаний. Предмет, задачи и методы биологии. Основные концепции современной биологии

История развития биологических знаний. Предмет, задачи и методы биологии. Основные концепции современной биологии