Содержание

- 2. Биография Родился в небогатой семье ремесленника-седельщика. Под попечением доктора теологии Ф. А. Шульца, заметившего в нём

- 3. Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трёх задач:

- 4. В этот период Кантом были написаны фундаментальные философские работы, принёсшие учёному репутацию одного из выдающихся мыслителей

- 5. Этапы научной деятельности I этап (до 1770 года) — Кант разрабатывал вопросы, которые были поставлены предшествующей

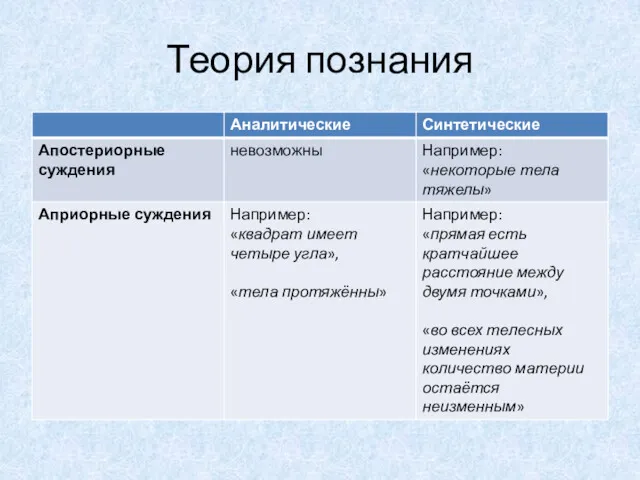

- 6. Теория познания

- 7. Кант совершил Коперниканский переворот в философии, первым указал, что для обоснования возможности знания следует исходить из

- 8. Во-первых, это априорные формы чувства — пространство и время. Это чувственный синтез. Чистое созерцание (представление) пространства

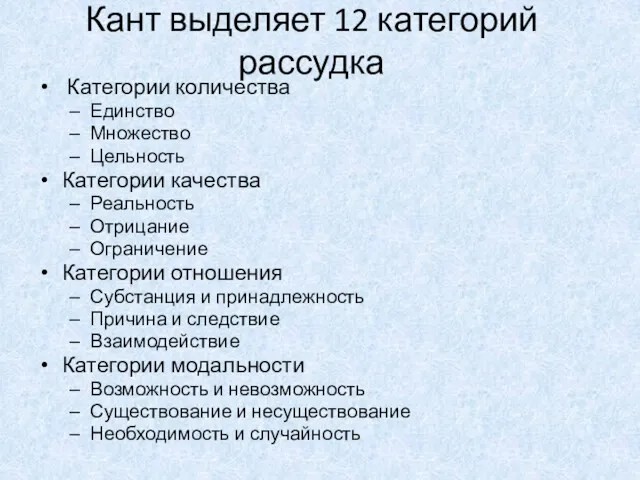

- 9. Кант выделяет 12 категорий рассудка Категории количества Единство Множество Цельность Категории качества Реальность Отрицание Ограничение Категории

- 10. трансцендентальное единство апперцепции («апперцепция» — термин Лейбница). Это — логическое самосознание, «порождающее представление я мыслю, которое

- 11. Знание даётся путём синтеза категорий и наблюдений.

- 13. Скачать презентацию

Динамика науки, как процесс порождения нового знания

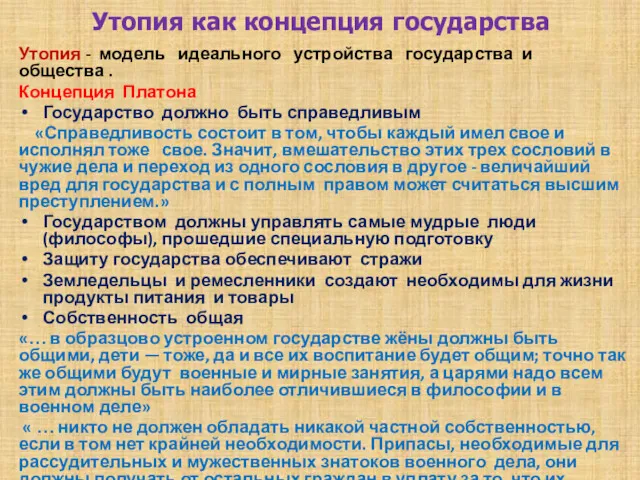

Динамика науки, как процесс порождения нового знания Утопия как концепция государства

Утопия как концепция государства Проверочная работа по обществознанию, 6 класс

Проверочная работа по обществознанию, 6 класс Жизнь и учения Платон

Жизнь и учения Платон История становления гражданского общества

История становления гражданского общества Отличия двух направлений буддизма Хинаяна и Махаяна

Отличия двух направлений буддизма Хинаяна и Махаяна Правила публичного выступления

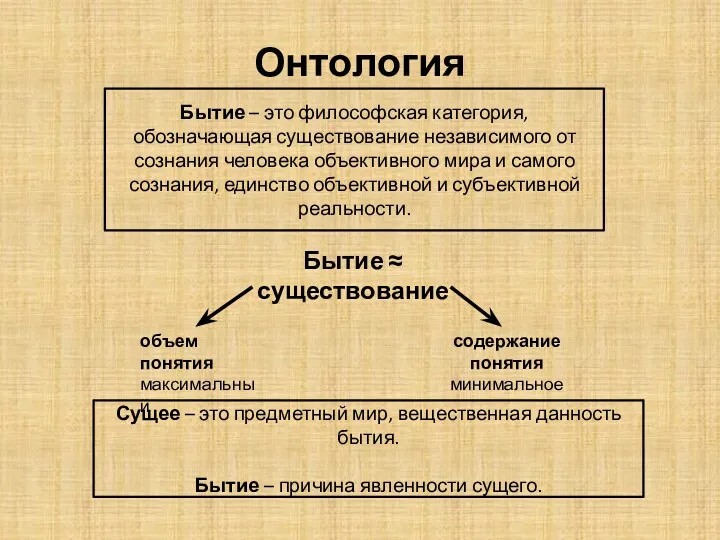

Правила публичного выступления Онтология. Бытие

Онтология. Бытие Викторина по обществознанию

Викторина по обществознанию Логика. Мышление и язык

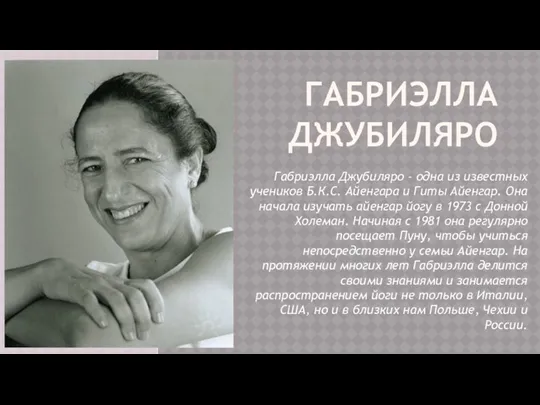

Логика. Мышление и язык Габриэлла Джубиляро. Йога

Габриэлла Джубиляро. Йога Моделювання

Моделювання Philosophy of Mind

Philosophy of Mind Средневековая арабо-мусульманская философия

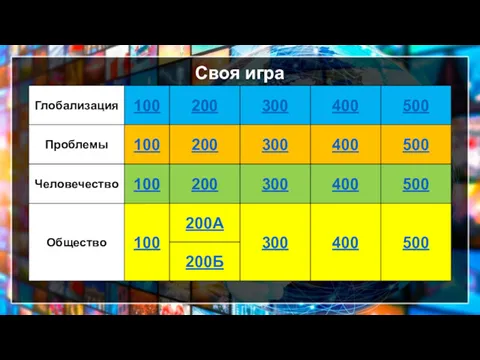

Средневековая арабо-мусульманская философия Своя игра

Своя игра Классический период: Философия Аристотеля

Классический период: Философия Аристотеля Мифология и философия. Мифологическая картина мира и ее значение для научного познания. (Лекция 3)

Мифология и философия. Мифологическая картина мира и ее значение для научного познания. (Лекция 3) Общественное сознание. (11 класс)

Общественное сознание. (11 класс) Брюшные манипуляции в йоге. Уддияна-бандха, агнисара-дхаути, наули

Брюшные манипуляции в йоге. Уддияна-бандха, агнисара-дхаути, наули Этические учения древнего мира

Этические учения древнего мира Письмо в деятельности человека. Обществознание. 10 класс

Письмо в деятельности человека. Обществознание. 10 класс Социальные теории эпохи Возрождения

Социальные теории эпохи Возрождения Синергетика. Генезис, история развития, основные направления

Синергетика. Генезис, история развития, основные направления Индуктивные и дедуктивные методы исследований

Индуктивные и дедуктивные методы исследований Политические взгляды Платона и Аристотеля

Политические взгляды Платона и Аристотеля Философия эпохи Возрождения

Философия эпохи Возрождения Уйкас сур

Уйкас сур Сучасна філософія

Сучасна філософія