Содержание

- 2. В России влажные субтропики распространены по Черноморскому побережью Кавказа, от Туапсе до границ с Абхазией. Далее

- 4. Условия почвообразования: Годовая сумма осадков составляет 1000-2500 мм, в Австралии меньше – 500-1000 мм, с максимумом

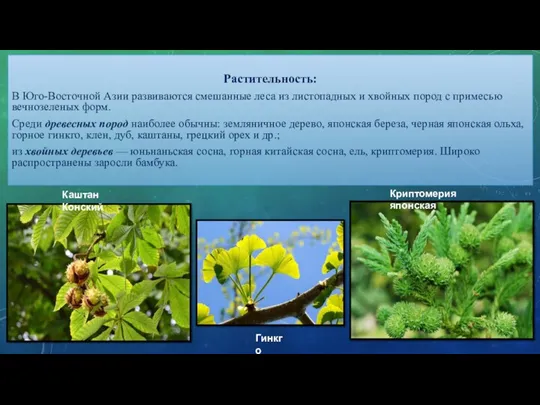

- 5. Растительность: В Юго-Восточной Азии развиваются смешанные леса из листопадных и хвойных пород с примесью вечнозеленых форм.

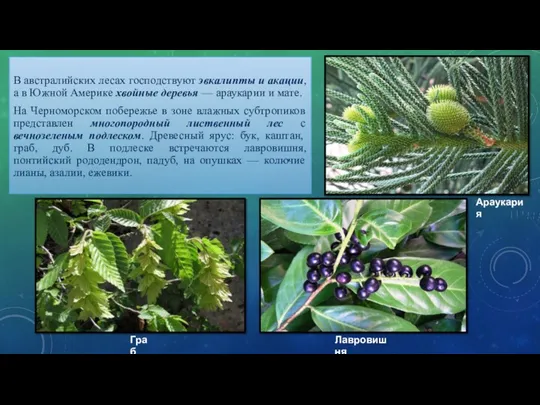

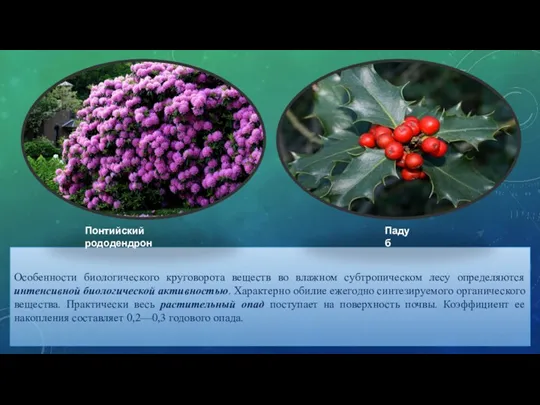

- 6. В австралийских лесах господствуют эвкалипты и акации, а в Южной Америке хвойные деревья — араукарии и

- 7. Особенности биологического круговорота веществ во влажном субтропическом лесу определяются интенсивной биологической активностью. Характерно обилие ежегодно синтезируемого

- 8. Почвообразовательные процессы: 1. Интенсивная минерализация лесной подстилки и гумусообразование с малым гумусонакоплением. Мощность гумусового горизонта всего

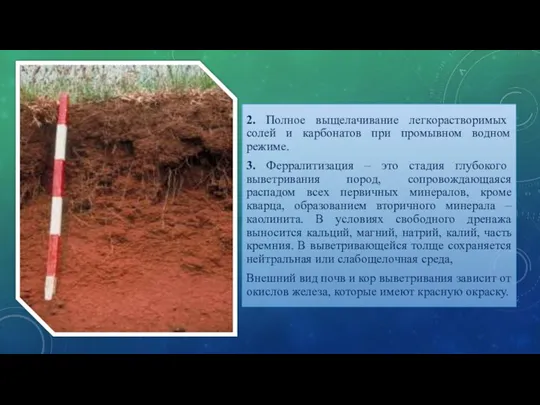

- 9. 2. Полное выщелачивание легкорастворимых солей и карбонатов при промывном водном режиме. 3. Ферралитизация – это стадия

- 10. Физико – химические свойства: В составе минералов твердой фазы почв наблюдается пониженное содержание полевых шпатов и

- 11. При формировании красноземных почв могут происходить: оглеение, псевдооглеение, оподзоливание, лессиваж (элементарный почвенный процесс, заключающийся в пептизации,

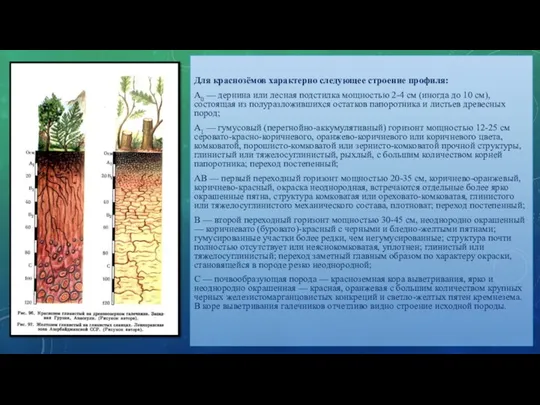

- 12. Для краснозёмов характерно следующее строение профиля: А0 — дернина или лесная подстилка мощностью 2-4 см (иногда

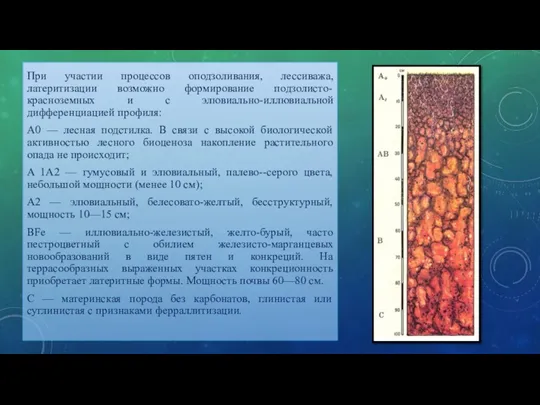

- 13. При участии процессов оподзоливания, лессиважа, латеритизации возможно формирование подзолисто-красноземных и с элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля: А0 —

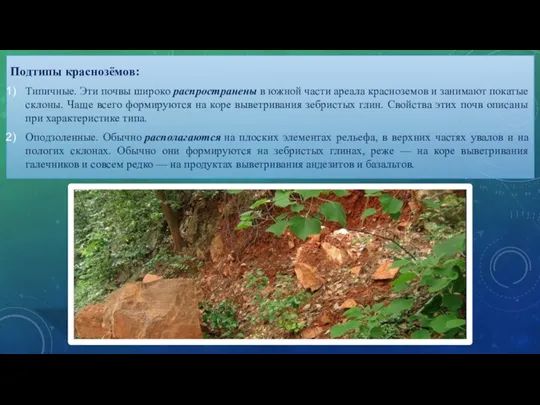

- 14. Подтипы краснозёмов: Типичные. Эти почвы широко распространены в южной части ареала красноземов и занимают покатые склоны.

- 15. Краснозёмы имеют невысокое агрономическое плодородие. Они слабогумусированы и бедны важными для растений макроэлементамии нуждаются в удобрениях,

- 17. Скачать презентацию

Інженерна інфраструктура територій

Інженерна інфраструктура територій Осадочные месторождения

Осадочные месторождения Nequality: race and ethnicity

Nequality: race and ethnicity Всемирное наследие России

Всемирное наследие России Восточная Азия

Восточная Азия Музей путешествий. Викторина

Музей путешествий. Викторина Строение атмосферы

Строение атмосферы Подорож країнами Шенгенської зони. Франція

Подорож країнами Шенгенської зони. Франція Вода - необходимое условие для существования жизни

Вода - необходимое условие для существования жизни Почему материки так называются

Почему материки так называются Республика Башкортостан. Викторина

Республика Башкортостан. Викторина Вертикальные движения

Вертикальные движения Бразилия - страна в Латинской Америке

Бразилия - страна в Латинской Америке Краєзнавча характеристика федеративної республіки Бразилія

Краєзнавча характеристика федеративної республіки Бразилія Месторождения Норильского рудного района

Месторождения Норильского рудного района Состав, строение и значение гидросферы

Состав, строение и значение гидросферы Лісостеп. Рельєф і корисні копалини

Лісостеп. Рельєф і корисні копалини Атмосферные осадки

Атмосферные осадки Музей карста на реке Чусовой

Музей карста на реке Чусовой Ориентирование на местности

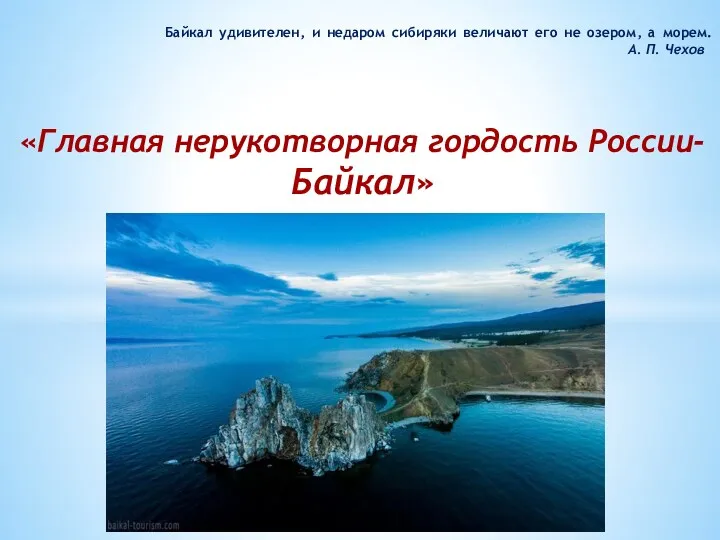

Ориентирование на местности Главная нерукотворная гордость России - Байкал

Главная нерукотворная гордость России - Байкал Современная политическая карта мира. Государственный строй стран мира

Современная политическая карта мира. Государственный строй стран мира Население европейского юга России

Население европейского юга России Мировой океан

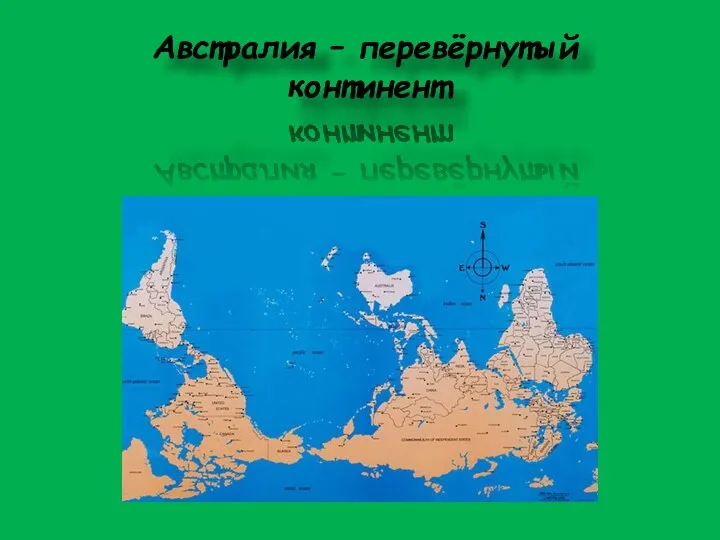

Мировой океан Австралия - перевёрнутый континент

Австралия - перевёрнутый континент Қазақстанның көз тоймас көрікті жерлері

Қазақстанның көз тоймас көрікті жерлері Велопутешествие по Индонезии

Велопутешествие по Индонезии Місто Вінниця

Місто Вінниця