Содержание

- 2. Основная литература по курсу почвоведения Вальков В.Ф. Почвоведение: Учебник для вузов/ В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И.

- 3. Почвоведение – наука о почве, ее строении, составе, свойствах, происхождении почв и их географическом распространении Почва

- 4. Основные этапы становления почвоведения Период первичного накопления знаний о свойствах почв – 8-7 тысячелетие до нашей

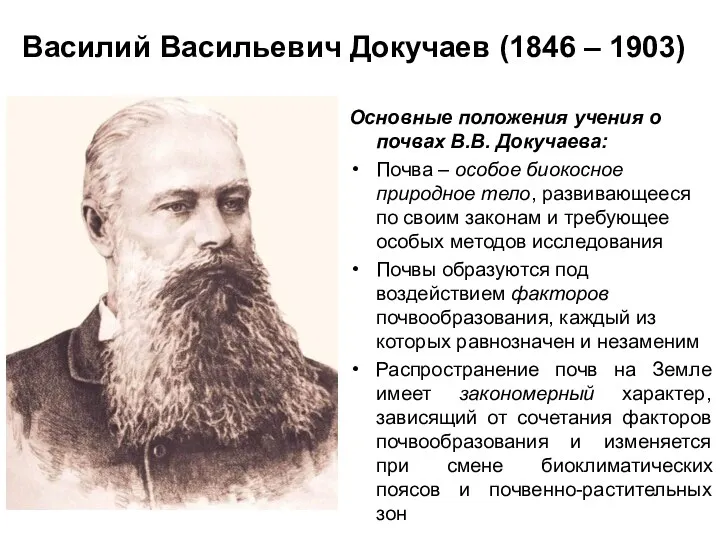

- 5. Василий Васильевич Докучаев (1846 – 1903) Основные положения учения о почвах В.В. Докучаева: Почва – особое

- 6. Павел Андреевич Костычев (1845-1895) Основатель агрономического почвоведения Впервые указал на решающее значение микробиоты в разложении органического

- 7. Определение почвы В.В. Докучаева: «Почвой следует называть «дневные» или наружные горизонты горных пород (все равно каких),

- 8. Почвообразование – совокупность явлений превращения и передвижения веществ и энергии, протекающих в почвенной толще Интенсивность потоков

- 9. Факторы почвообразования – элементы природной среды, под влиянием и при участии которых формируется почвенный покров Факторы

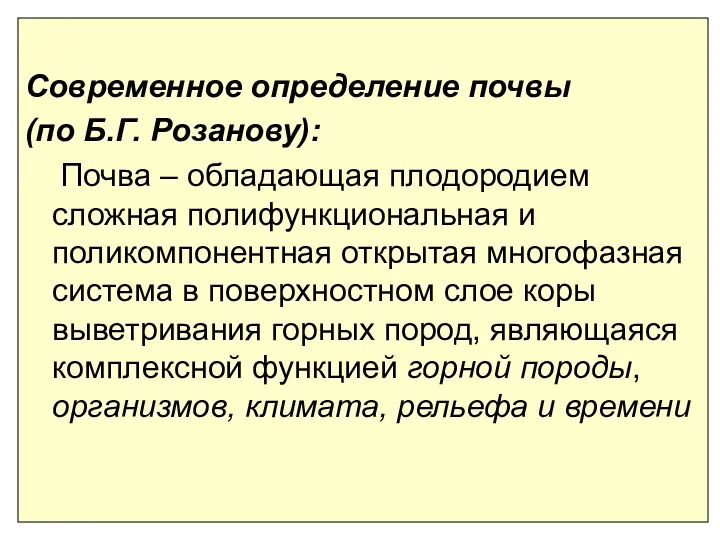

- 10. Современное определение почвы (по Б.Г. Розанову): Почва – обладающая плодородием сложная полифункциональная и поликомпонентная открытая многофазная

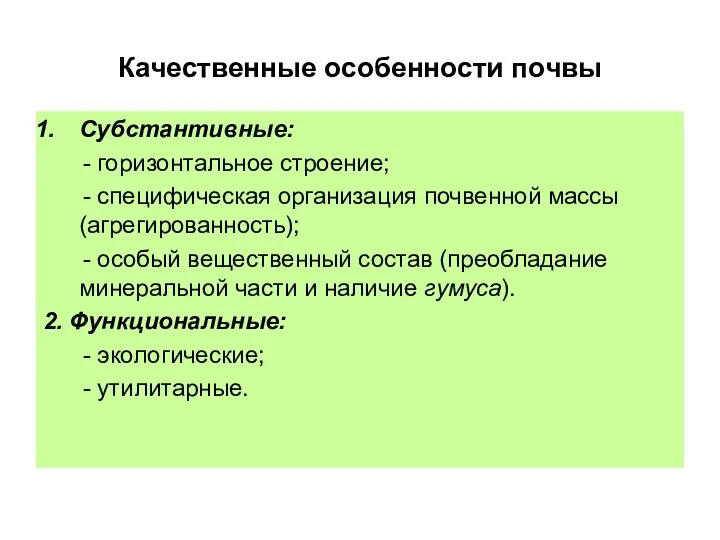

- 11. Качественные особенности почвы Субстантивные: - горизонтальное строение; - специфическая организация почвенной массы (агрегированность); - особый вещественный

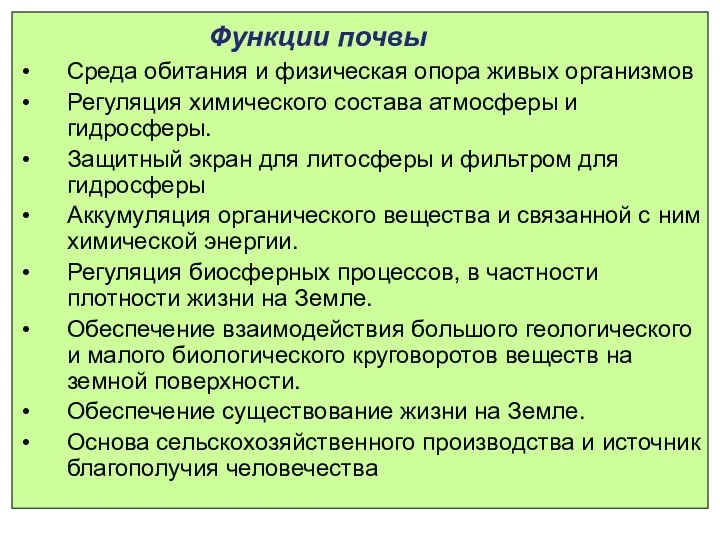

- 12. Функции почвы Среда обитания и физическая опора живых организмов Регуляция химического состава атмосферы и гидросферы. Защитный

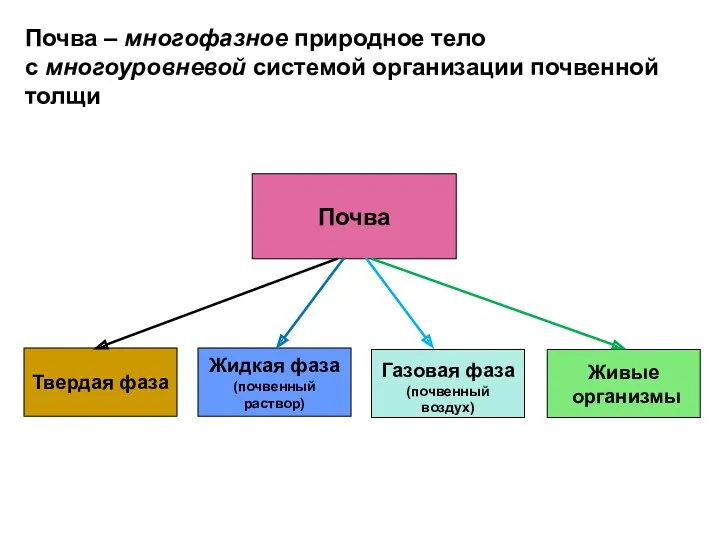

- 13. Почва – многофазное природное тело с многоуровневой системой организации почвенной толщи Жидкая фаза (почвенный раствор) Твердая

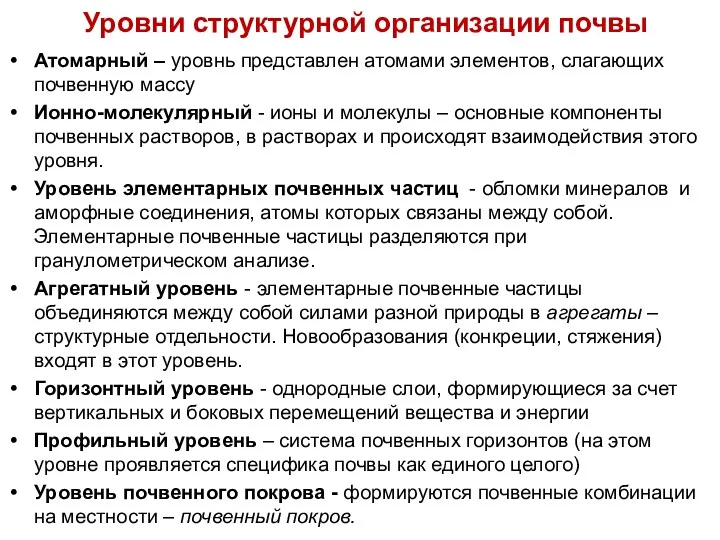

- 14. Уровни структурной организации почвы Атомарный – уровнь представлен атомами элементов, слагающих почвенную массу Ионно-молекулярный - ионы

- 15. Основные морфологические признаки почв Строение почвенного профиля Мощность почвы и отдельных ее горизонтов Окраска Гранулометрический состав

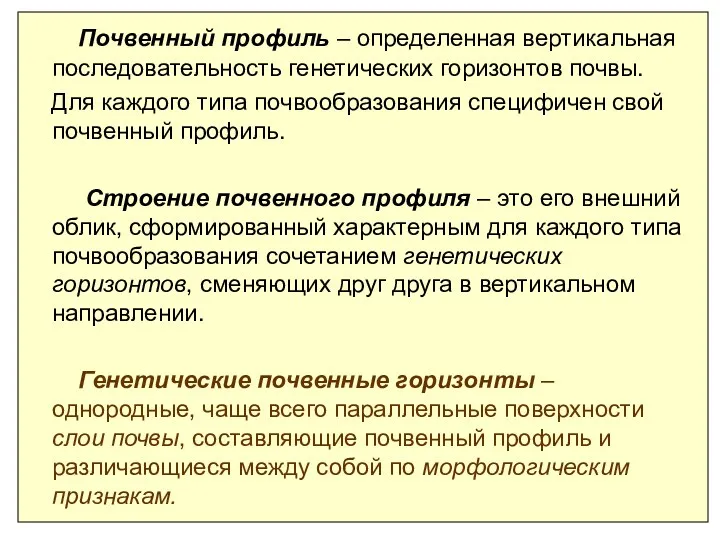

- 16. Почвенный профиль – определенная вертикальная последовательность генетических горизонтов почвы. Для каждого типа почвообразования специфичен свой почвенный

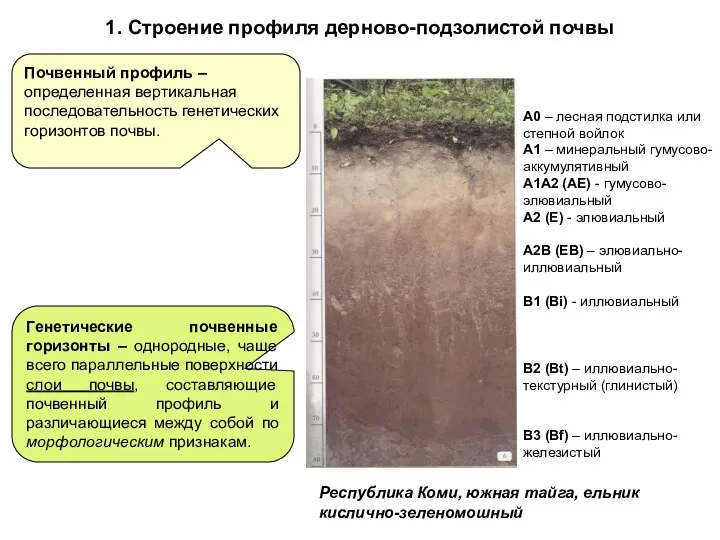

- 17. 1. Строение профиля дерново-подзолистой почвы А0 – лесная подстилка или степной войлок А1 – минеральный гумусово-аккумулятивный

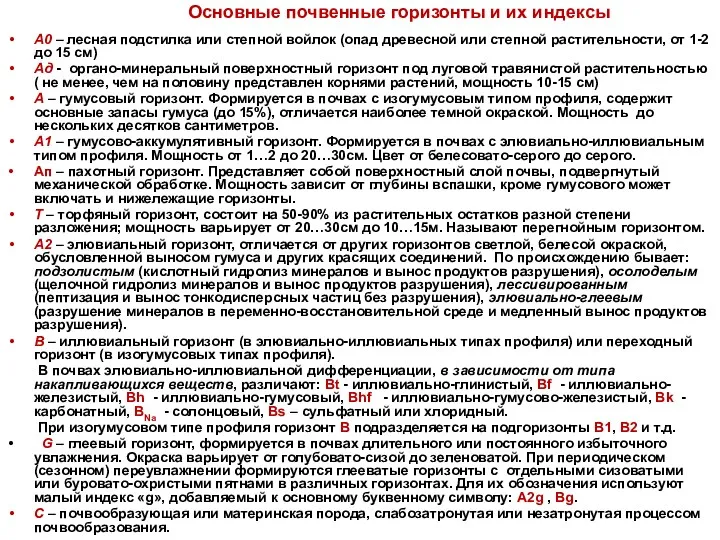

- 18. Основные почвенные горизонты и их индексы А0 – лесная подстилка или степной войлок (опад древесной или

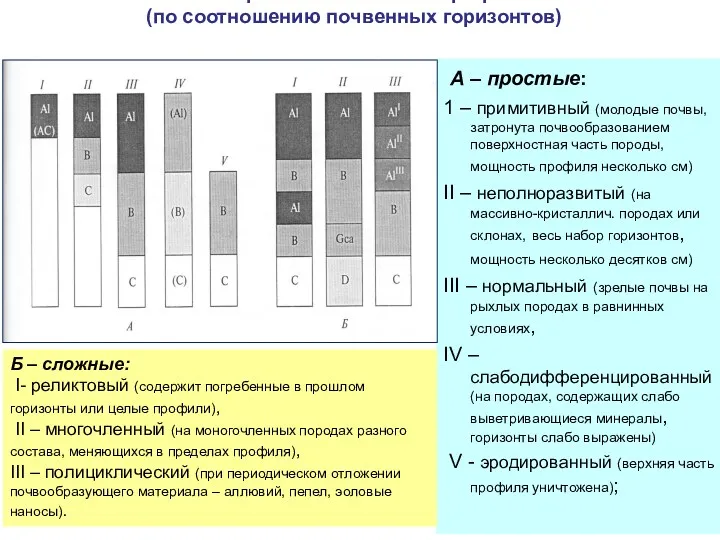

- 19. Типы строения почвенных профилей (по соотношению почвенных горизонтов) А – простые: 1 – примитивный (молодые почвы,

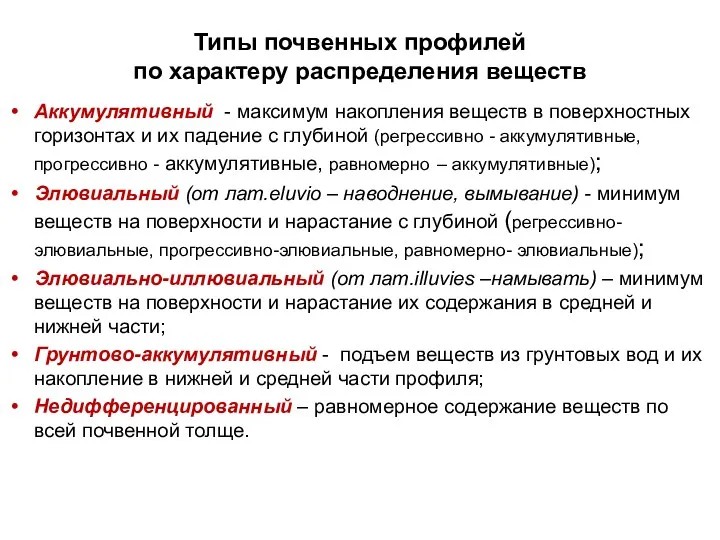

- 20. Типы почвенных профилей по характеру распределения веществ Аккумулятивный - максимум накопления веществ в поверхностных горизонтах и

- 21. 2. Мощность почвы и отдельных ее горизонтов Мощность почвы – это толщина ее от поверхности вглубь

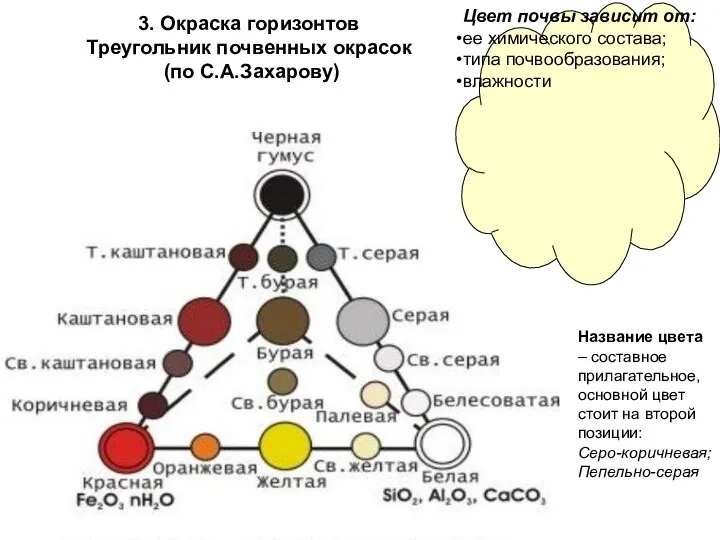

- 22. 3. Окраска горизонтов Треугольник почвенных окрасок (по С.А.Захарову) Цвет почвы зависит от: ее химического состава; типа

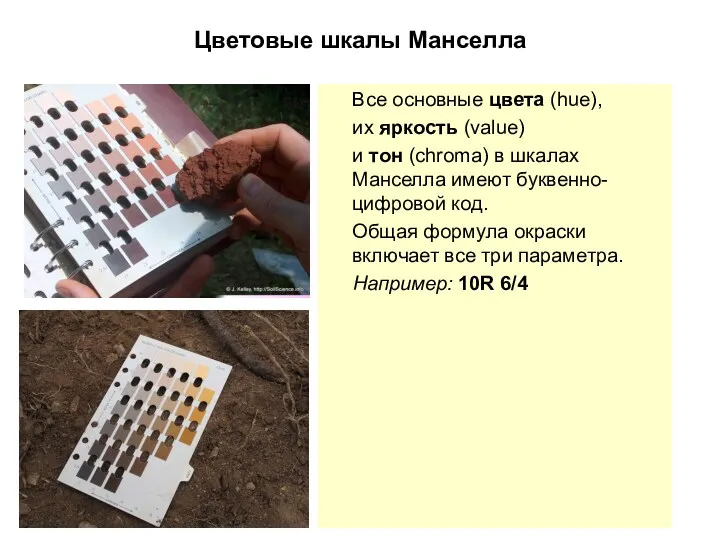

- 23. Цветовые шкалы Манселла Все основные цвета (hue), их яркость (value) и тон (chroma) в шкалах Манселла

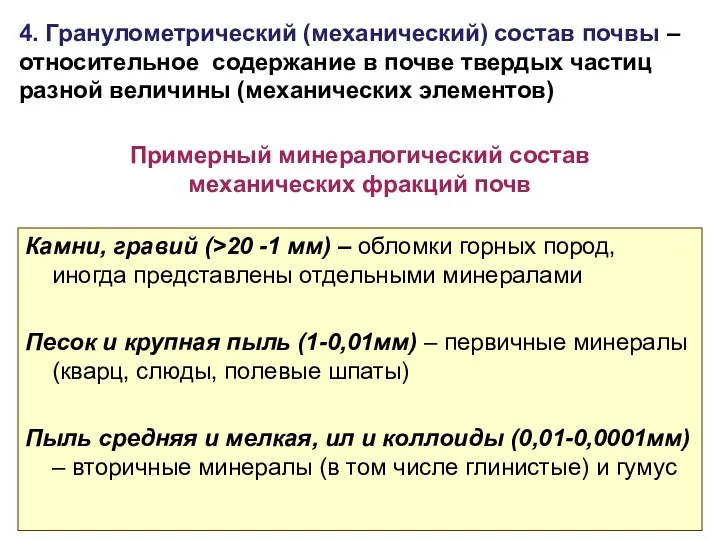

- 24. Примерный минералогический состав механических фракций почв Камни, гравий (>20 -1 мм) – обломки горных пород, иногда

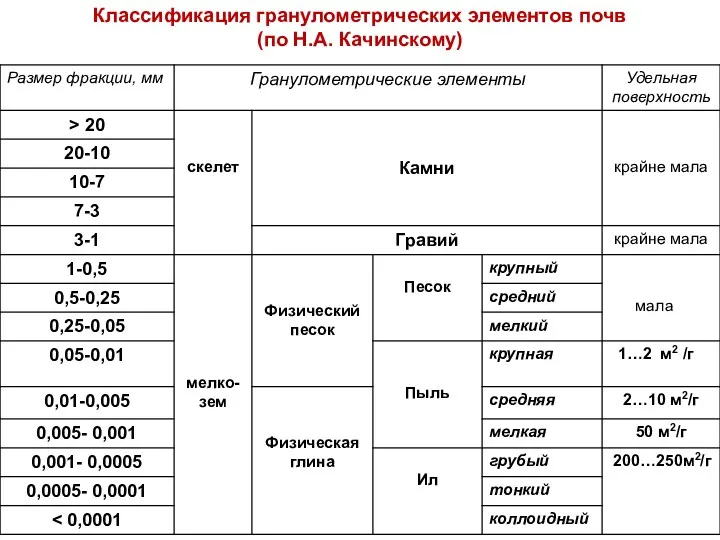

- 25. Классификация гранулометрических элементов почв (по Н.А. Качинскому)

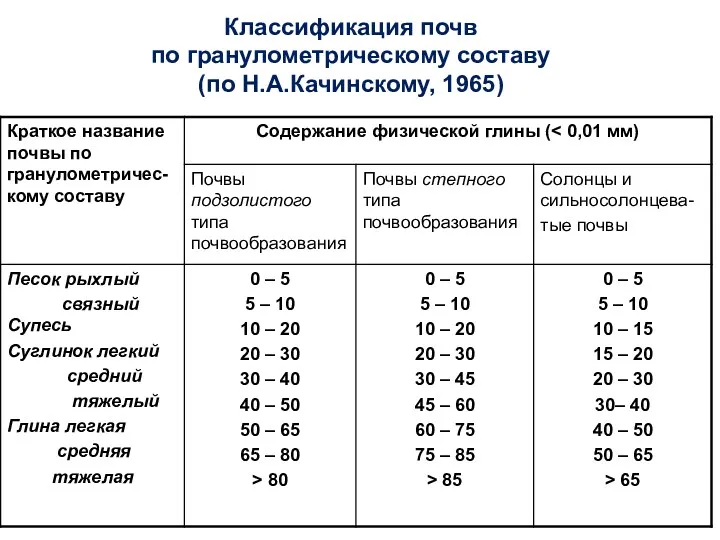

- 26. Классификация почв по гранулометрическому составу (по Н.А.Качинскому, 1965)

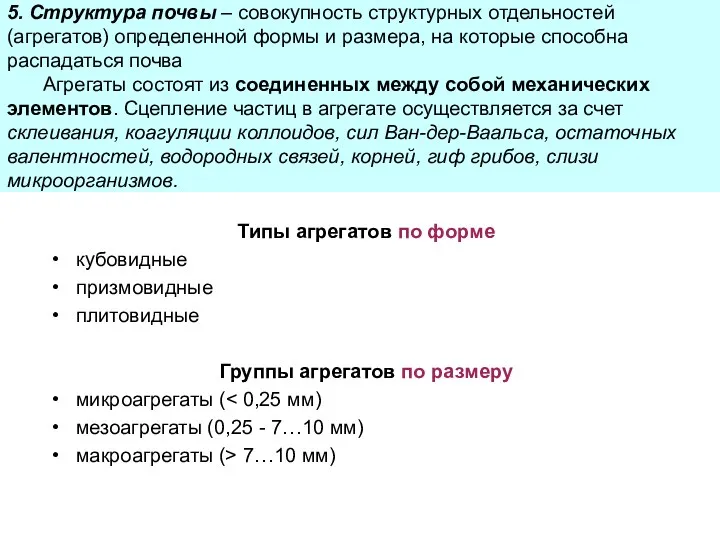

- 27. 5. Структура почвы – совокупность структурных отдельностей (агрегатов) определенной формы и размера, на которые способна распадаться

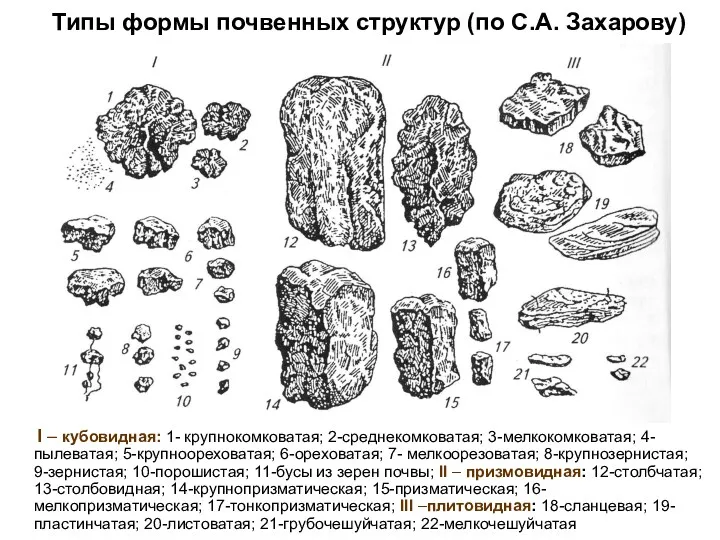

- 28. Типы формы почвенных структур (по С.А. Захарову) I – кубовидная: 1- крупнокомковатая; 2-среднекомковатая; 3-мелкокомковатая; 4-пылеватая; 5-крупноореховатая;

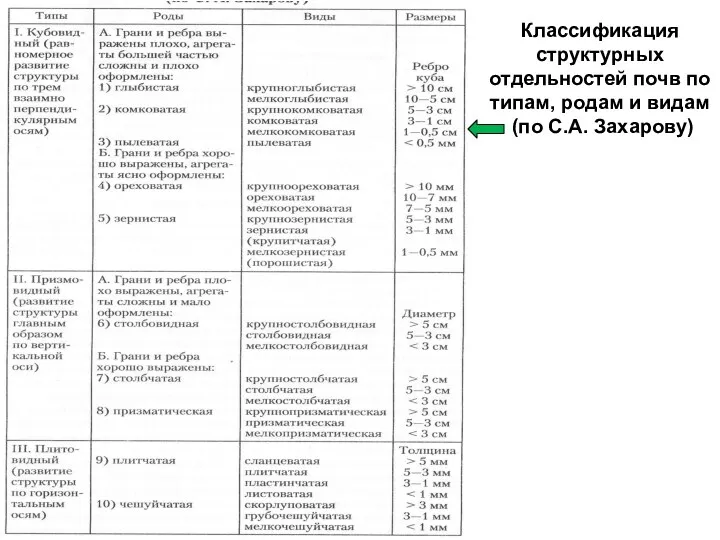

- 29. Классификация структурных отдельностей почв по типам, родам и видам (по С.А. Захарову)

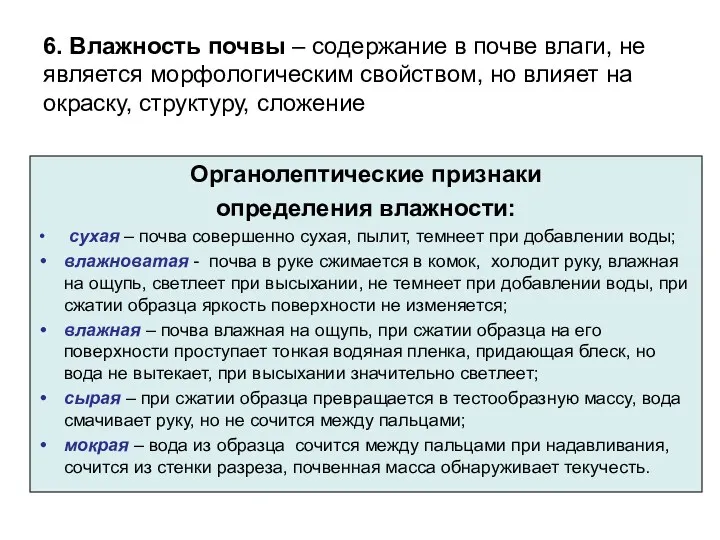

- 30. 6. Влажность почвы – содержание в почве влаги, не является морфологическим свойством, но влияет на окраску,

- 31. 7. Сложение почвы – взаимное расположение в пространстве и соотношение механических элементов, структурных отдельностей и связанных

- 32. 8. Пористость почвы – определяют по величине пор и трещин в почвенной массе (внутри агрегатов и

- 33. 9. Новообразования – скопления веществ различного состава и формы, специфические для определенного типа почвообразования гипсовая «роза»

- 35. Скачать презентацию

Озеро Байкал

Озеро Байкал Қазақстандағы саяхат

Қазақстандағы саяхат Строение Земли

Строение Земли География Алтайского края. 8 класс

География Алтайского края. 8 класс Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство Республика Индия. 11 класс

Республика Индия. 11 класс Я познаю Россию. Прогулки по стране

Я познаю Россию. Прогулки по стране Удивительные места Карелии

Удивительные места Карелии Рельеф Евразии

Рельеф Евразии Литовская Республика

Литовская Республика Швейцария. Швейцарская Конфедерация

Швейцария. Швейцарская Конфедерация Топливно-энергетический комплекс мира

Топливно-энергетический комплекс мира Саудовская Аравия

Саудовская Аравия Природные условия и ресурсы. Природно-ресурсный потенциал страны. Экологические проблемы России

Природные условия и ресурсы. Природно-ресурсный потенциал страны. Экологические проблемы России Моя родина Казахстан. Викторина

Моя родина Казахстан. Викторина Заглянем в кладовые земли - 2 класс

Заглянем в кладовые земли - 2 класс Градусная сеть на глобусе и картах (5 класс)

Градусная сеть на глобусе и картах (5 класс) Содружество Независимых Государств (СНГ)

Содружество Независимых Государств (СНГ) Тихий океан

Тихий океан Почвы России

Почвы России Топырак турлері

Топырак турлері География сельского хозяйства мира. (Урок 7)

География сельского хозяйства мира. (Урок 7) Почвы России

Почвы России Природный каркас Одесского района

Природный каркас Одесского района Геодезияның ғылыми-техникалық салалары. Картография

Геодезияның ғылыми-техникалық салалары. Картография Карта кругосветного путешествия. Евразия

Карта кругосветного путешествия. Евразия Африка халқы және демографиясы

Африка халқы және демографиясы Река Волга

Река Волга