Содержание

- 2. План Объект и предмет науки истории, ее место в системе исторических наук. Теория и методология исторической

- 3. ИСТОРИЯ – это наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о закономерностях развития общественной жизни

- 4. Почему существует общее в историческом процессе? Исторический процесс – это история людей на Земле, которые трудом

- 5. История – многоотраслевая наука, которая состоит из ряда самостоятельных отраслей исторического знания экономическая история; политическая история;

- 6. Историческая наука подразделяется по широте изучения объекта: История мира в целом (всемирная или всеобщая история). История

- 7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ имеют сравнительно узкий предмет исследования, изучают его детально и способствуют более глубокому пониманию

- 8. История одна из наиболее древних из 15 тысяч современных наук, служащих человечеству История тесно связана с

- 9. ОТЛИЧИЕ ИСТОРИИ ОТ ДРУГИХ НАУК История рассматривает процесс развития общества в целом, анализирует всю совокупность явлений

- 10. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ Метод (способ исследования) показывает как происходит познание, на какой методологической основе,

- 11. 1. Идеалистическое понимание истории Представители идеалистической концепции в истории считают, что дух и сознание первичны и

- 12. 2. Материалистическое понимание истории Первичной по отношению к сознанию людей является материальная жизнь, поэтому именно экономические

- 13. 3. Современная историческая наука Основана на диалектико-материалистическом методе, который рассматривает общественное развитие как естественный исторический процесс,

- 14. СПЕЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: хронологический – предусматривает изложение исторического материала в хронологической последовательности; синхронный – предполагает одновременное

- 15. ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ Объективность исторического познания обеспечивается научными принципами. НАУЧНЫЙ ПРИНЦИП – это основное правило,

- 16. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА Требует рассмотрения всех исторических фактов, явлений и событий в соответствии с

- 17. 3. ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА (или классового, партийного подхода) Рассмотрение историко-экономических процессов с учетом социальных интересов различных

- 18. СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И ФУНКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ История выполняет несколько социально значимых функций. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ

- 19. 3. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ История создает документально точные повести о выдающихся событиях прошлого, о мыслителях, которым общество

- 20. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ — особого рода систематизация, которая заключается в условном делении исторического процесса на определённые хронологические

- 21. Проблемы периодизации мировой истории В истории существуют различные подходы к принципам периодизации всемирной истории: смена типа

- 22. ОБЩЕПРИНЯТАЯ СИСТЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ МИРА Первобытная эпоха (протяженность более 1,5 млн. лет). Происходит становление человека современного

- 23. Древний мир (IV—ІІІ тыс. до н.э — V в. н.э). Период социального раскола общества (управляющие и

- 24. Эпоха Средневековья (V – середина XVII вв.) І-й период эпохи (V—XI вв.) ознаменован падением Западной Римской

- 25. Эпоха Нового времени — капиталистическая цивилизация (середина XVII в. — начало ХХ в.) І-й период (с

- 26. Новейшая история І-й период (первая половина ХХ в.) — раннее Новейшее время — процесс углубления кризиса

- 27. Ученые выделяют укрупненную единицу анализа — культурно-исторический тип цивилизации, который определяется по признакам: общность в истории

- 28. Понятие цивилизация: 1. Цивилизация в историко-философском значении — единство исторического процесса и совокупность материально-технических и духовных

- 29. Факторы, влияющие на развитие и особенности цивилизаций: 1. Природно-космические факторы; 2. Особенности способа организации материального производства;

- 30. Можно утверждать, что в современной науке начинает доминировать понимание цивилизации как единого, общего для всего человечества

- 31. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО МИРА ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ Первоначально историческая мысль

- 32. ВЫСШИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО МИРА БЫЛИ СОЧИНЕНИЯ ИСТОРИКОВ «ОТЕЦ ИСТОРИИ» ГЕРОДОТ (Греция, между 490 и

- 33. 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Господство церковно-религиозной идеологии

- 34. ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСТОРИКИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ «отец истории варварства» историк ГРИГОРИЙ ТУРСКИЙ (539-593 гг.), автор «Истории франков» (10

- 35. ДОСТИЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ: выдающееся произведение летописца Нестора «Повесть временных лет» (начало XII в.); «Слово

- 36. 3. ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ

- 38. Скачать презентацию

Политическая полиция в первой половине XIX века

Политическая полиция в первой половине XIX века Великая Отечественная война (1941-1945)

Великая Отечественная война (1941-1945) The USA. New York

The USA. New York Воронежский Лесотехнический Университет

Воронежский Лесотехнический Университет Персидская держава царя царей. Древний Восток. 5 класс

Персидская держава царя царей. Древний Восток. 5 класс Золотое кольцо России — туристический маршрут

Золотое кольцо России — туристический маршрут Развитие баскетбола

Развитие баскетбола Внешняя политика СССР. Период – 1985-1991 годы

Внешняя политика СССР. Период – 1985-1991 годы РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  Кіші жүздің Ресейге қосылуы

Кіші жүздің Ресейге қосылуы Познание Земли в древности

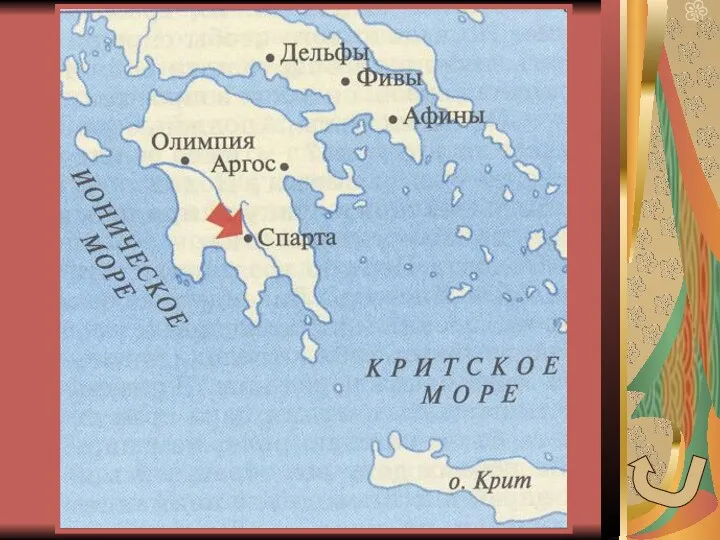

Познание Земли в древности История 5 класс. Древний мир

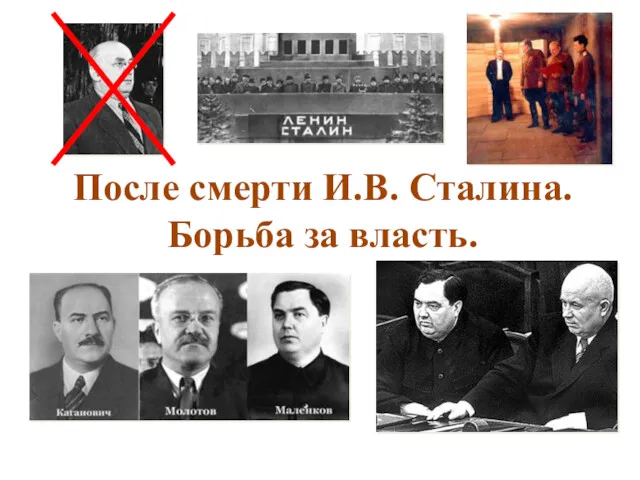

История 5 класс. Древний мир После смерти И.В. Сталина. Борьба за власть

После смерти И.В. Сталина. Борьба за власть Завершающий период революции 1905-1907

Завершающий период революции 1905-1907 Подготовка к ЕГЭ по истории

Подготовка к ЕГЭ по истории Народы и государства северного Причерноморья

Народы и государства северного Причерноморья Методическая разработка по теме Причины и начало Великой Французской революции

Методическая разработка по теме Причины и начало Великой Французской революции Города-герои

Города-герои Личность Николая I

Личность Николая I Стан освіти в Україні 1917-1921 рр

Стан освіти в Україні 1917-1921 рр Религия древних греков

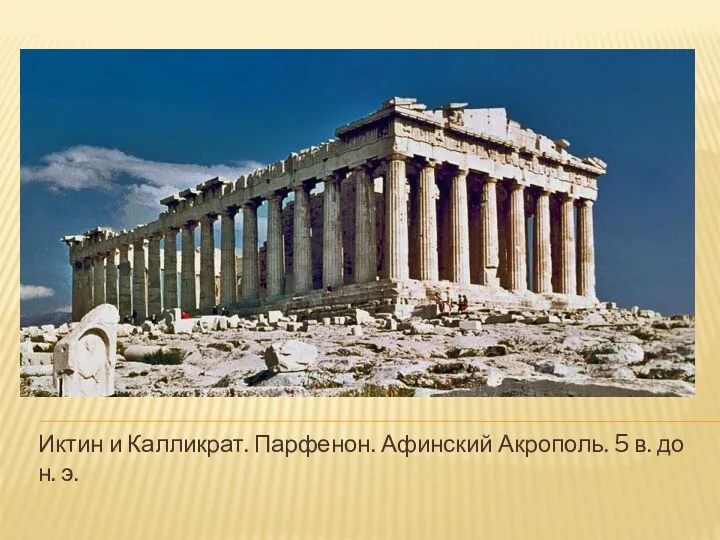

Религия древних греков Древняя Греция. Культура

Древняя Греция. Культура Россия в XIX веке

Россия в XIX веке Русская культура IX-XIII вв

Русская культура IX-XIII вв 20231103_berlinskaya_operatsiya

20231103_berlinskaya_operatsiya Социально-экономическое развитие Беларуси во второй половине XIX - начале ХХ века

Социально-экономическое развитие Беларуси во второй половине XIX - начале ХХ века Петроград - колыбель Октября

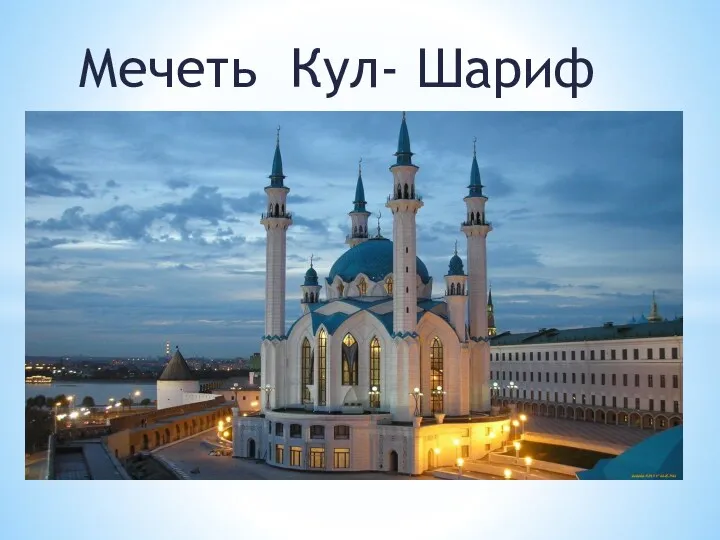

Петроград - колыбель Октября Мечеть Кул- Шариф

Мечеть Кул- Шариф