Содержание

- 2. С конца VIII века до н.э. в Греции начинаются большие сдвиги в экономике, социальном строе, культурной

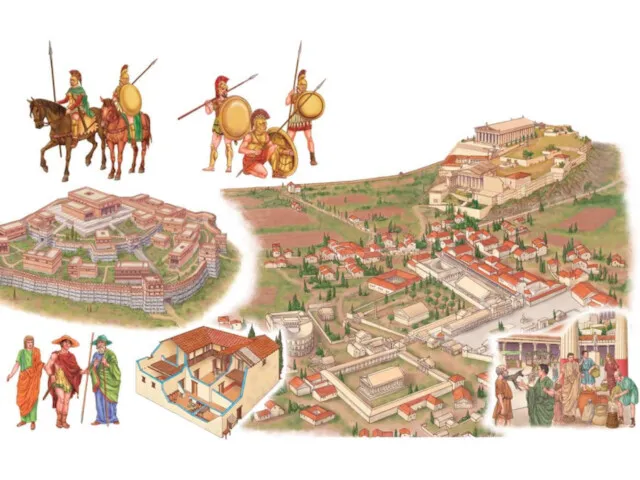

- 4. Родовые институты превращаются в орудие господства родовой знати, против которой борется демос (земледельцы, ремесленники, торговцы), добиваясь

- 6. Таким образом, в Греции создаётся новая и более прогрессивная по сравнению со странами Древнего Востока форма

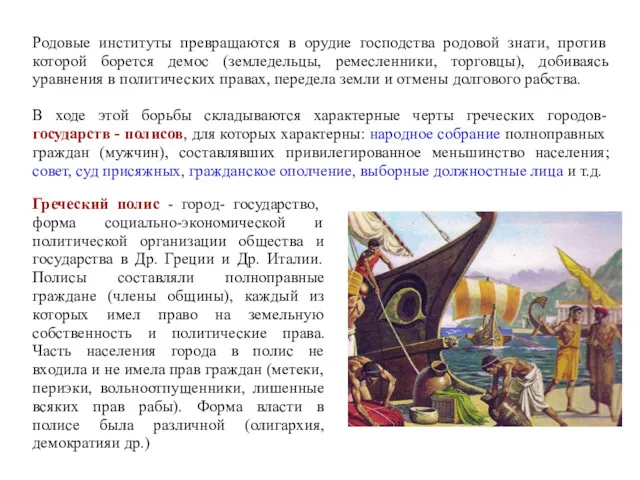

- 7. В формировании греческого рабовладельческого общества большую роль сыграла колонизация греками в VII - VI веках до

- 8. Причины колонизации мало земель мало сельскохозяйственной продукции обнищание населения, демографические проблемы борьба между разными группами населения

- 9. Условия колонизации Наличие опыта мореходства и кораблестроения Наличие товаров, для обмена

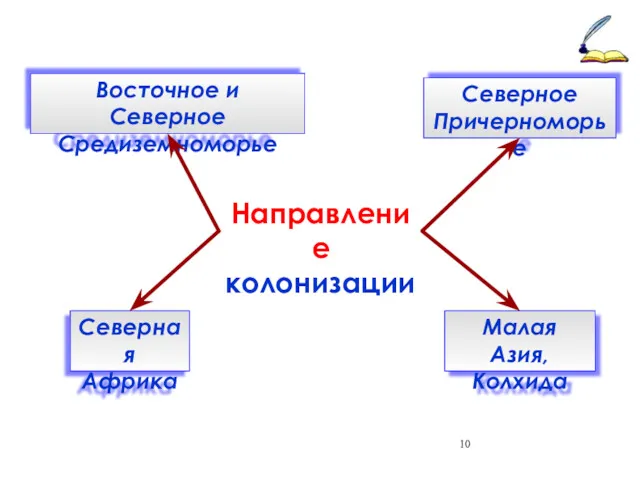

- 10. Направление колонизации Северная Африка Восточное и Северное Средиземноморье Малая Азия, Колхида Северное Причерноморье

- 11. Характер колонизации создание поселений на берегу моря установление контактов с местным населением начало хозяйственной деятельности ведение

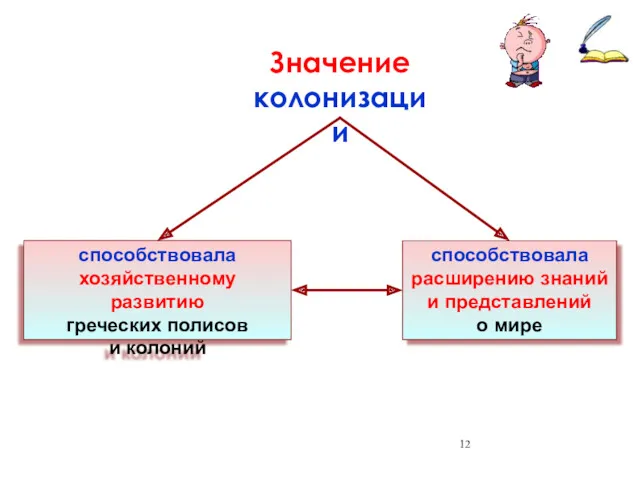

- 12. Значение колонизации способствовала хозяйственному развитию греческих полисов и колоний способствовала расширению знаний и представлений о мире

- 13. Хотя греки расселились на огромной территории они по-прежнему считали себя единым народом — ЭЛЛИНАМИ. Их объединяли:

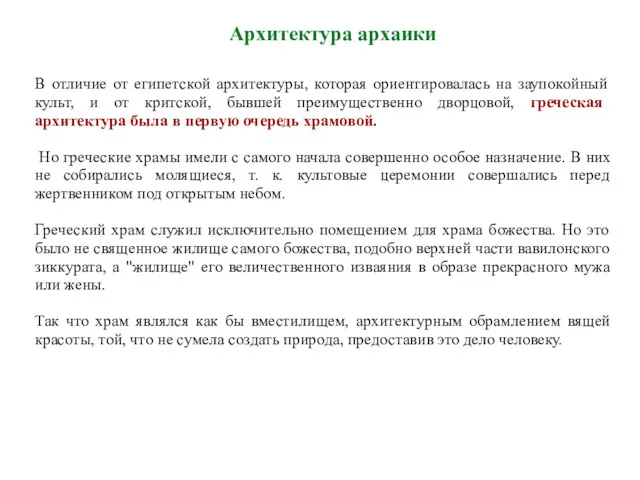

- 14. В отличие от египетской архитектуры, которая ориентировалась на заупокойный культ, и от критской, бывшей преимущественно дворцовой,

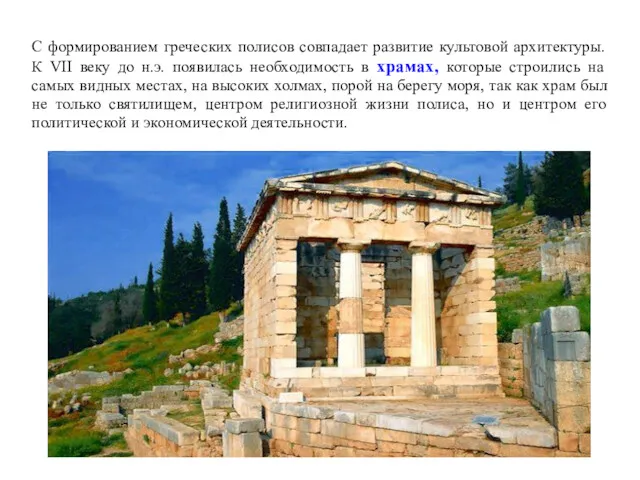

- 15. С формированием греческих полисов совпадает развитие культовой архитектуры. К VII веку до н.э. появилась необходимость в

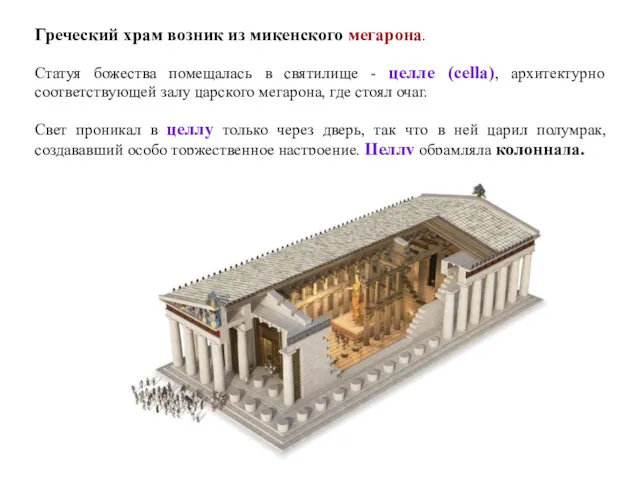

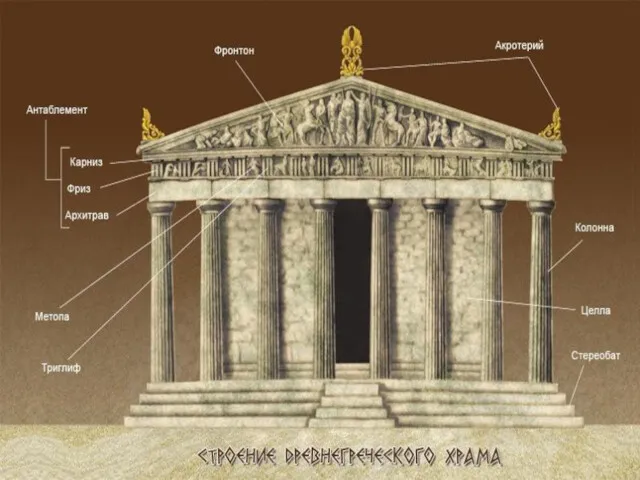

- 16. Греческий храм возник из микенского мегарона. Статуя божества помещалась в святилище - целле (cella), архитектурно соответствующей

- 17. 1 2 3 4 5 1. Культовая статуя божества с алтарем. 2. Наос (греч. «naos» -

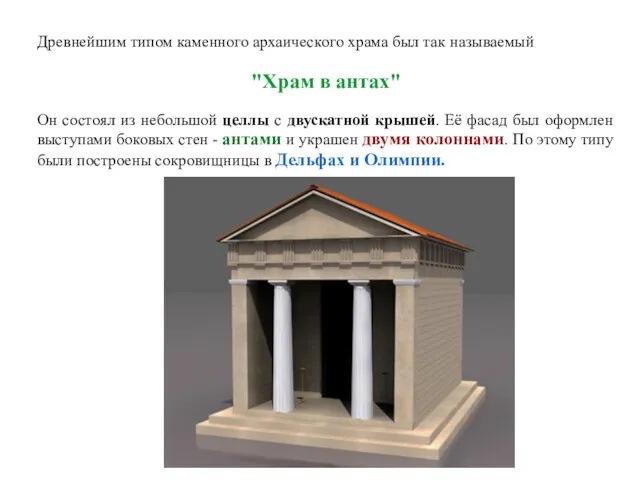

- 18. Древнейшим типом каменного архаического храма был так называемый "Храм в антах" Он состоял из небольшой целлы

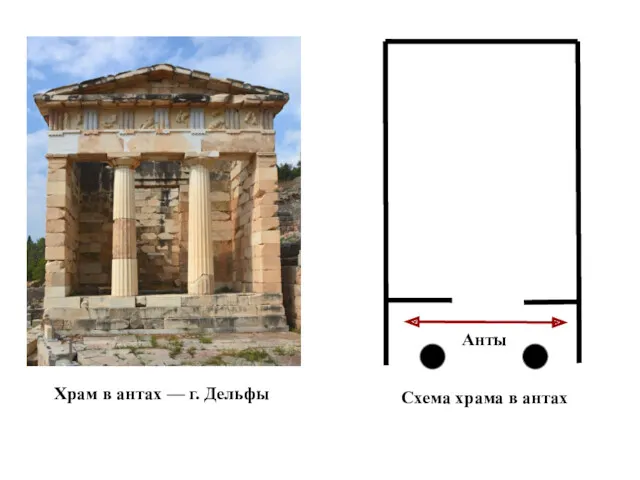

- 19. Храм в антах — г. Дельфы Схема храма в антах Анты

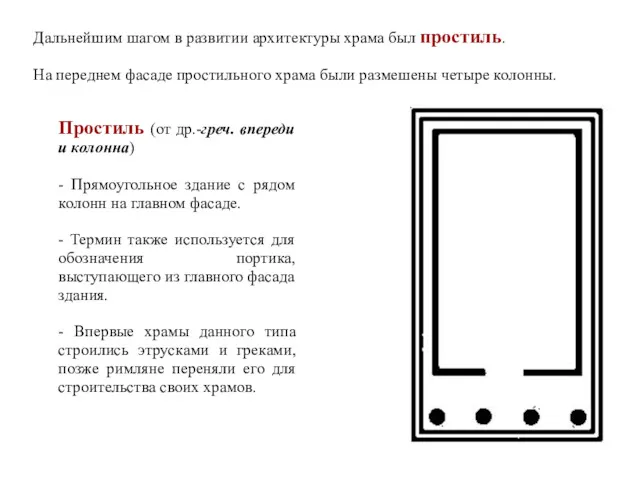

- 20. Дальнейшим шагом в развитии архитектуры храма был простиль. На переднем фасаде простильного храма были размешены четыре

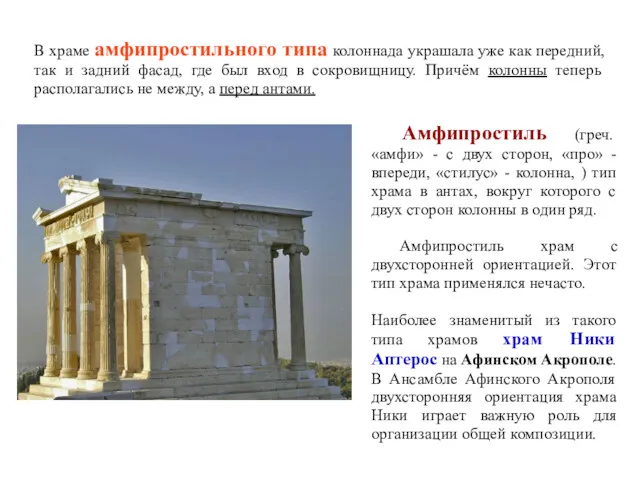

- 21. В храме амфипростильного типа колоннада украшала уже как передний, так и задний фасад, где был вход

- 22. храм Ники Аптерос

- 23. Периптер - прямоугольное в плане здание, с четырех сторон окружённое колоннадой. Храм Посейдона в Пестуме

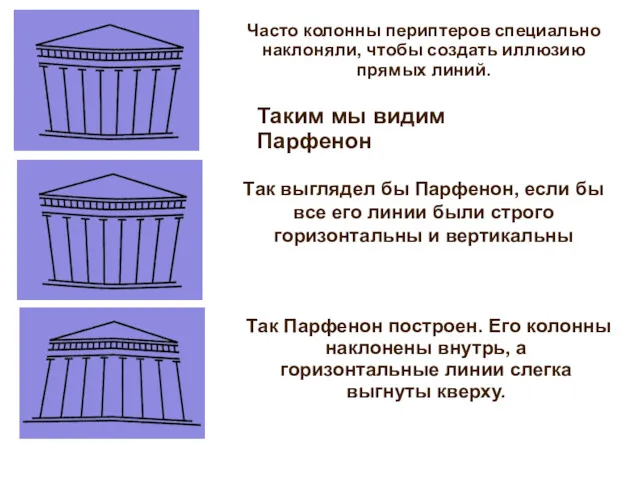

- 24. Часто колонны периптеров специально наклоняли, чтобы создать иллюзию прямых линий. Таким мы видим Парфенон Так выглядел

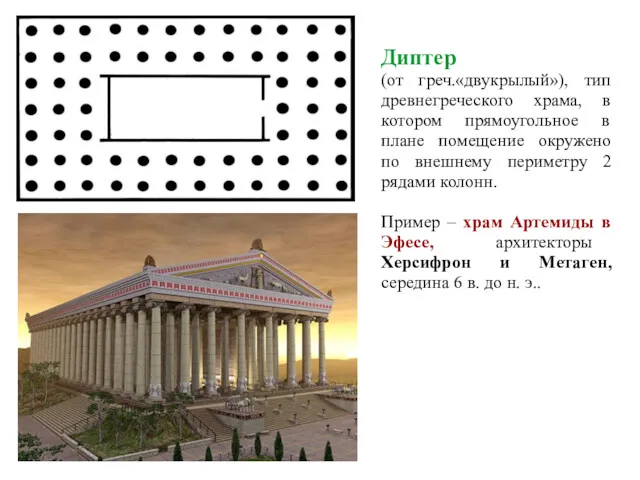

- 25. Диптер (от греч.«двукрылый»), тип древнегреческого храма, в котором прямоугольное в плане помещение окружено по внешнему периметру

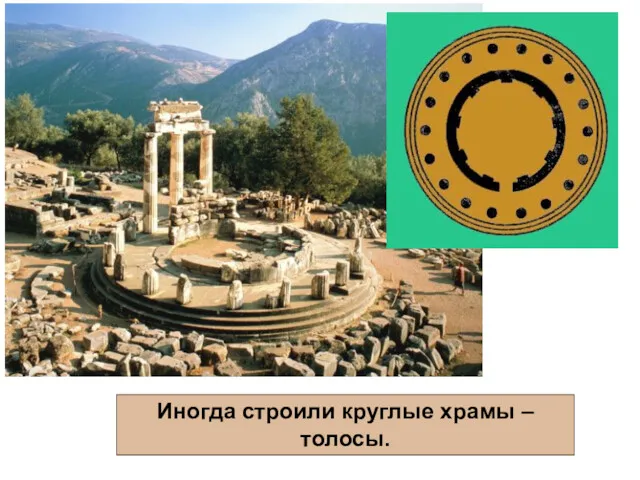

- 26. Иногда строили круглые храмы – толосы.

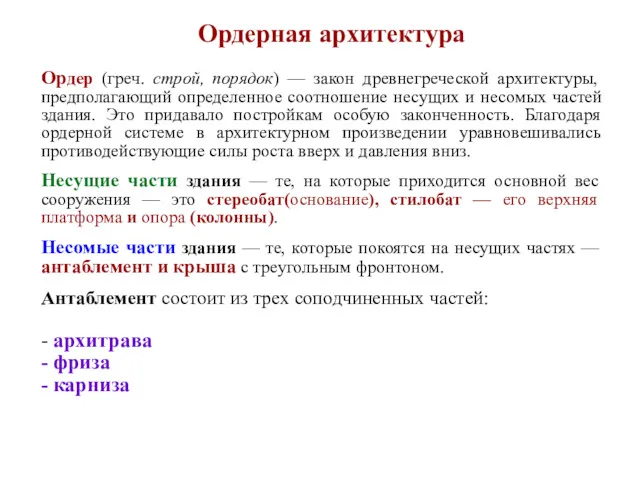

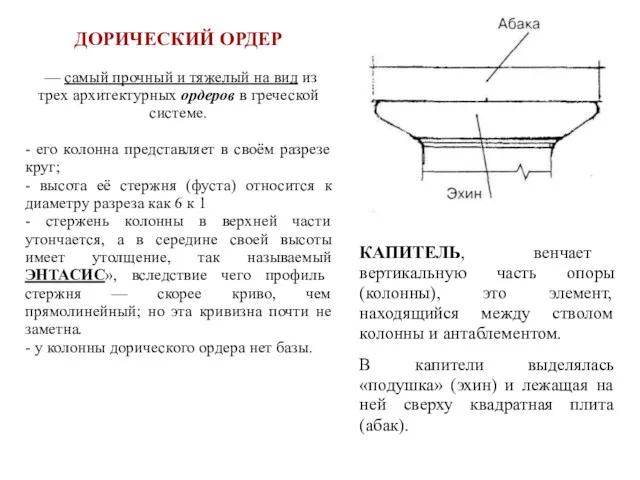

- 27. Ордерная архитектура Ордер (греч. строй, порядок) — закон древнегреческой архитектуры, предполагающий определенное соотношение несущих и несомых

- 31. КАПИТЕЛЬ, венчает вертикальную часть опоры (колонны), это элемент, находящийся между стволом колонны и антаблементом. В капители

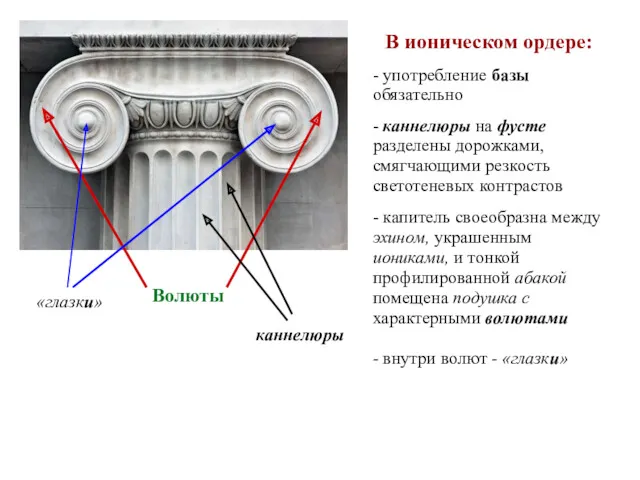

- 33. В ионическом ордере: - употребление базы обязательно - каннелюры на фусте разделены дорожками, смягчающими резкость светотеневых

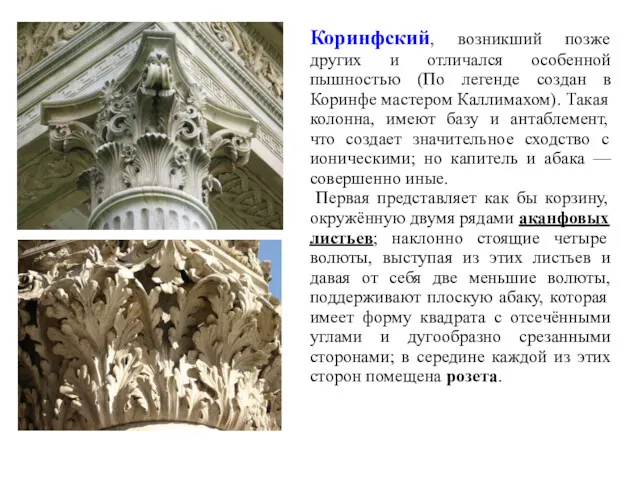

- 35. Коринфский, возникший позже других и отличался особенной пышностью (По легенде создан в Коринфе мастером Каллимахом). Такая

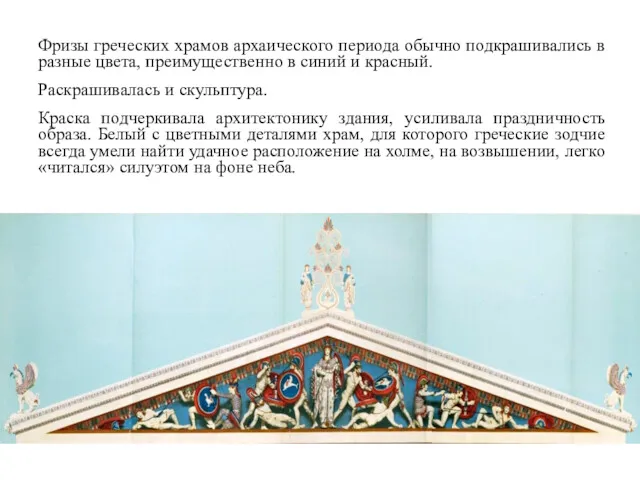

- 36. Фризы греческих храмов архаического периода обычно подкрашивались в разные цвета, преимущественно в синий и красный. Раскрашивалась

- 37. Фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную

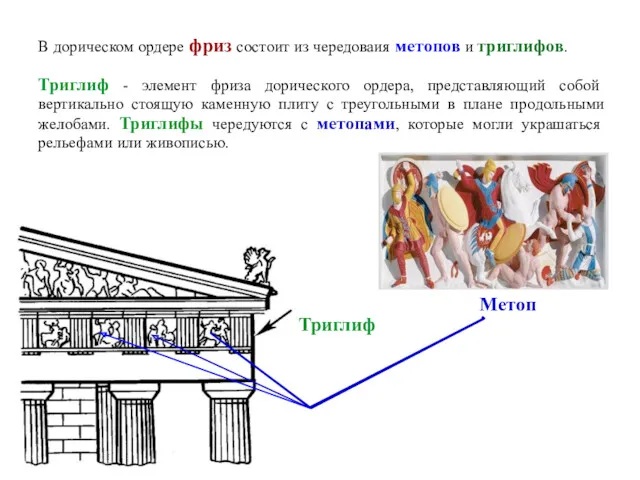

- 38. В дорическом ордере фриз состоит из чередоваия метопов и триглифов. Триглиф - элемент фриза дорического ордера,

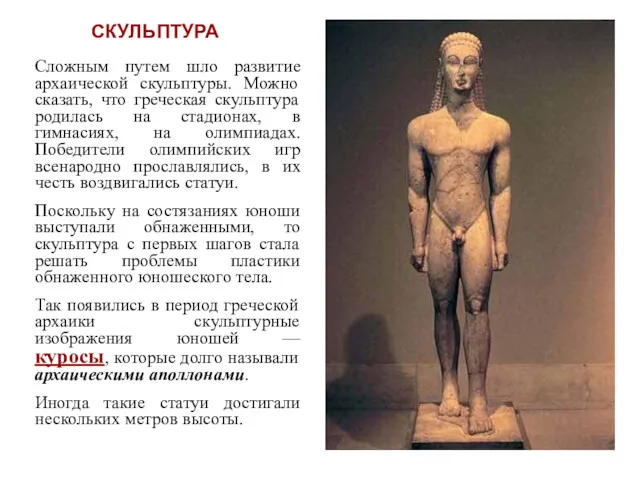

- 39. СКУЛЬПТУРА Сложным путем шло развитие архаической скульптуры. Можно сказать, что греческая скульптура родилась на стадионах, в

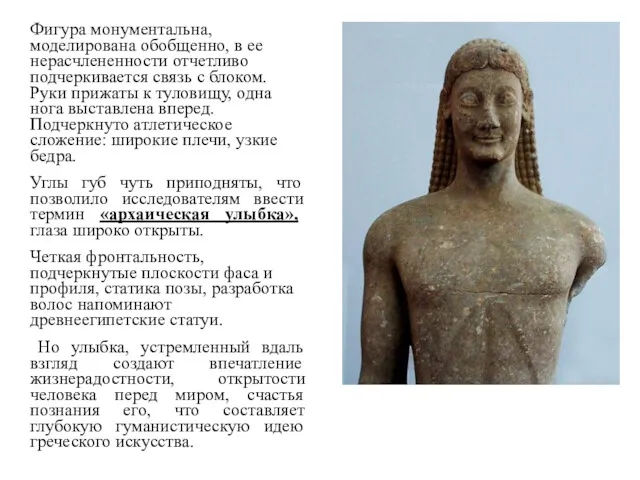

- 40. Фигура монументальна, моделирована обобщенно, в ее нерасчлененности отчетливо подчеркивается связь с блоком. Руки прижаты к туловищу,

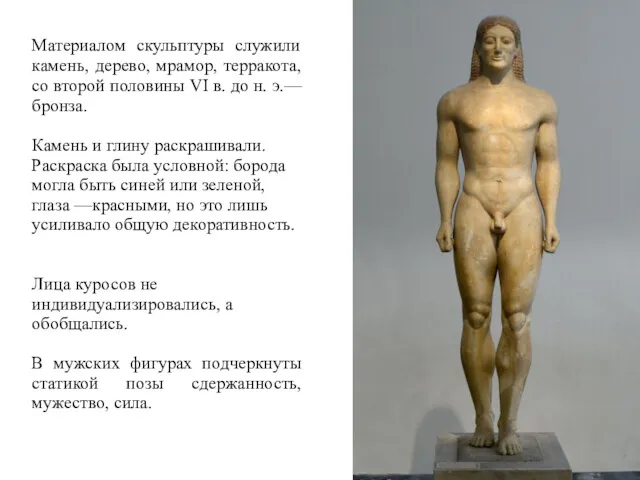

- 41. Материалом скульптуры служили камень, дерево, мрамор, терракота, со второй половины VI в. до н. э.— бронза.

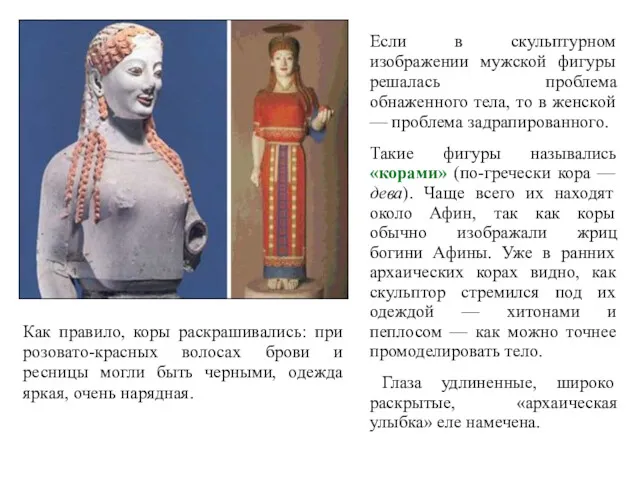

- 42. Если в скульптурном изображении мужской фигуры решалась проблема обнаженного тела, то в женской — проблема задрапированного.

- 43. Голова коры с афинского Акрополя. Ок. 500 г. до н.э.

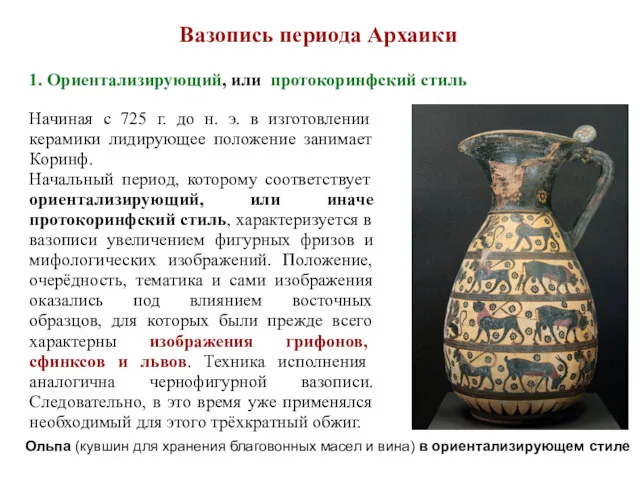

- 44. Вазопись периода Архаики Начиная с 725 г. до н. э. в изготовлении керамики лидирующее положение занимает

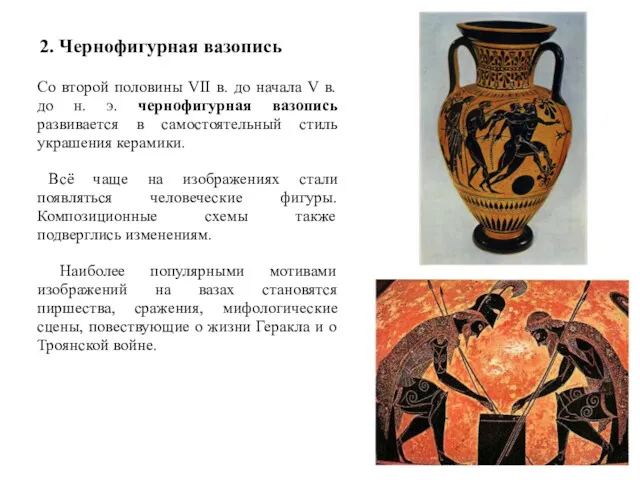

- 45. 2. Чернофигурная вазопись Со второй половины VII в. до начала V в. до н. э. чернофигурная

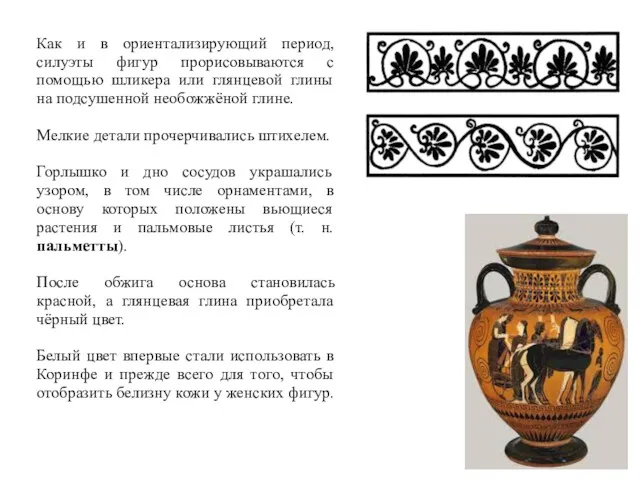

- 46. Как и в ориентализирующий период, силуэты фигур прорисовываются с помощью шликера или глянцевой глины на подсушенной

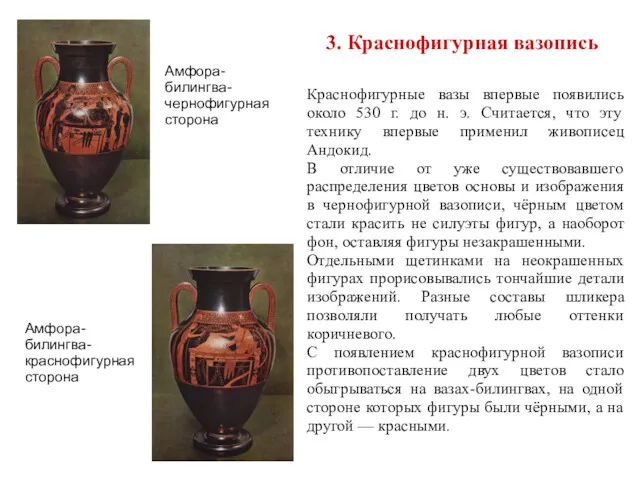

- 47. 3. Краснофигурная вазопись Краснофигурные вазы впервые появились около 530 г. до н. э. Считается, что эту

- 49. Скачать презентацию

Перестройка в СССР

Перестройка в СССР Холодная война Международные конфликты конца 1940-1970 гг

Холодная война Международные конфликты конца 1940-1970 гг Период феодальной раздробленности на Руси

Период феодальной раздробленности на Руси Великая Отечественная война. Крестики – нолики Известные люди на войне

Великая Отечественная война. Крестики – нолики Известные люди на войне Презентация А. С. Пушкин

Презентация А. С. Пушкин Праздник 9 мая

Праздник 9 мая Первая Мировая Война 1914 - 1918 годы. Военные действия в Европе и на Кавказе

Первая Мировая Война 1914 - 1918 годы. Военные действия в Европе и на Кавказе Темные века (середина VII - середина IX века): Ираклиды (610 - 711)

Темные века (середина VII - середина IX века): Ираклиды (610 - 711) Сланцевый газ. Способ добычи нефти и газа

Сланцевый газ. Способ добычи нефти и газа Советская Россия в 1917 - начале 20-х годов

Советская Россия в 1917 - начале 20-х годов От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса Экскурсия: Псков – Ольгин город

Экскурсия: Псков – Ольгин город Дети войны

Дети войны Культура України в роки війни

Культура України в роки війни Композиторы Могучей кучки

Композиторы Могучей кучки презентация к уроку истории 5 класс

презентация к уроку истории 5 класс Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва Внутренняя политика Павла I

Внутренняя политика Павла I Тишайший царь Алексей Михайлович

Тишайший царь Алексей Михайлович Русь и Литва (история России, 6 класс)

Русь и Литва (история России, 6 класс) Исторический жанр

Исторический жанр Нашествие Батыя на Русь

Нашествие Батыя на Русь Страны востока в XIX веке: Япония и Китай

Страны востока в XIX веке: Япония и Китай Учёт личного состава ВС СССР в период 1941-1945 годов

Учёт личного состава ВС СССР в период 1941-1945 годов Экскурсионные объекты Пермского края

Экскурсионные объекты Пермского края урок по теме Греко-Персидские войны. Марафонская битва

урок по теме Греко-Персидские войны. Марафонская битва Немецкое наступление 1942 г. и первые предпосылки коренного перелома

Немецкое наступление 1942 г. и первые предпосылки коренного перелома Образотворче мистецтво 14 - 16 століття в Україні

Образотворче мистецтво 14 - 16 століття в Україні