Слайд 2

Идеи и практика самоуправления зародились в глубокой древности, еще до возникновения

государства. Они обеспечивали существование общности людей на основе самоорганизации. Особенности этих норм зависели от социально-экономической и классовой структуры общества, конкретных условий, однако сохранялась и определенная преемственность традиций и форм самоуправления.

Местное самоуправление включает в себя такие важные элементы, как самоорганизацию, саморегуляцию и самодеятельность

Слайд 3

Слайд 4

На каждом историческом этапе самоуправляющиеся группы или коллективы поддерживают внешние связи,

но при этом остаются устойчивыми автономными образованиями, способными преодолевать деструктивные влияния извне.

Анализ взаимодействия местного самоуправления и государственной власти в России прослеживает закономерности, на основе которых на разных этапах истории устанавливались связи между ними.

Слайд 5

Слайд 6

В 20 - 30-е гг. XIX в. получает распространение практика принудительного

обращения в казачье сословие государственных крестьян и представителей кавказских народов. В станицы Терского левобережья направляются крестьяне из Полтавской, Харьковской, Черниговской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Симбирской, Астраханской губерний.

Слайд 7

Слайд 8

В середине XIX в. население некоторых казачьих станиц пополнялось и северо-кавказцами.

К подобному процессу, происходившему уже в новых условиях, сами казаки относились отрицательно, видя в этом угрозу своей самобытности.

Слайд 9

Слайд 10

В условиях подчинения государством в XVIII - XIX вв. социальная структура

казаков и казачьего самоуправления моделируется по общероссийским стандартам. Казачьи социоры постепенно превращаются в крестьянские общины с их ориентацией на земледелие и местное самоуправление. В казачьей среде выделяются дворянство, духовенство и другие слои. Искусственность этого процесса осознавалась казачьей общественностью. Но еще и в начале XX в. наказной атаман Терского войска М.А. Караулов восклицал, что хотя казачество и превращено в своего рода сословие, но все-таки остались «живы в сознании народном остатки прежней бессловесности: и генерал, и чиновник, и урядник, и родовой все дома - в станице - и теперь еще родные братья-казаки».

Слайд 11

Слайд 12

Особенности образа жизни и занятий казаков невозможно было игнорировать, и власти

были вынуждены создавать правовые нормы, которые вводили бы целиком данную общность в определенное правое поле, придавая ей тем самым сословный (этносоциальный по В. П. Труту) и достаточно замкнутый характер. В документах XIX в. казаки определенно именуются войсковым (военным, казачьим) сословием. В России того времени не существовало общегражданского права, а были четко определены права и обязанности сословий, куда и относились отдельные представители и целые этнические группы региона. Положение каждого конкретного человека определялось, прежде всего, тем, к какому социальному слою (страте) он принадлежит. Государственное регулирование коснулось не только сословности (упорядочения прав и обязанностей казаков левобережья), но и административного деления региона, поземельных отношений, изменение основ самоуправления. В пореформенный период делаются заметные шаги по сближению правовых норм, касающихся разных сословий, т. е. к созданию гражданского общества. Но это процесс так и не был завершен к началу XX века.

Слайд 13

Слайд 14

Уникальность казачества как субэтноса со своим особым самоуправлением заключается в его

дуализме. С одной стороны, крестьянство, не успевшее оформиться в этнос, а с другой - военно-служилое сословие. Двойственная природа казачества определила логику организации его общественного устройства и управления. Все лица войскового сословия, числящиеся в станице, или принадлежащих ей хуторов, составляли станичное общество. Общественными станичными делами управлял станичный сбор, станичный атаман, правление и суд. Главным распорядителем всего станичного хозяйства, земельных угодий и капиталов является станичный сбор, в который входили станичный атаман, его помощники, судьи, казначей, доверенные станичного правления и от 30 до 100 человек выборных казаков-домохозяев - от 10 дворов по одному представителю. Право участвовать в выборах и быть избранными имели все казаки, достигшие 25 лет, за исключением: 1) состоящих под судом и следствием; 2) обходящимся под общественным надзором по судебным решениям; 3) судившихся за кражу и мошенничество; 4) подвергшихся по суду тюремному заключению, или еще более строгому наказанию; 5) лишенных права участия в выборах.

Слайд 15

Слайд 16

Характерной чертой казачьего самоуправления являлась строгая регламентация деятельности общественного управления (местное

самоуправление представляет собой вид общественного управления, которое определяется историческими предпосылками, типом общественного хозяйства и культуры): Так, например, в главе III обоих документов устанавливался порядок производства дел на станичных и поселковых сходах. Определялось время проведения схода, как правило, в воскресенья, или праздничные дни. Там, где станичное общество состояло из нескольких поселений, посылалась особая повестка, в которой кратко излагались предметы обсуждения схода. Все дела на станичных, поселковых и хуторских сходах решались по принципу большинства голосов.

Слайд 17

Слайд 18

Казачьи органы самоуправления, несмотря на свою специфику и определенный демократизм, не

являлись ими в полном смысле ни по составу, ни по кругу действий. Они представляли не все население соответствующей территории, а лишь отдельные социально-классовые группы. По кругу действий - потому, что по сути своей, казачьи органы самоуправления являлись административными органами центрального управления. Они полностью контролировались государством; фактически, они были подчинены Министерству внутренних дел, в основном, эта подчиненность была функциональной. Со стороны государства была предпринята попытка преодолеть сословность казачьего самоуправления посредством введения земств в Области войска Донского. Но они не прижились у казаков и по их требованию были отменены, а возрождены вновь лишь Временным правительством, после Февральской революции.

Слайд 19

Слайд 20

Таким образом, во второй половине XIX века, по мере развития рыночных

капиталистических отношений, когда начинало рушиться сословно-феодальное деление общества, казачья община втягивалась в общегражданские отношения, которые и определяли развитие казачьих органов самоуправления.

Слайд 21

Слайд 22

Разрушение казачьего самобытного самоуправления явилось частью общего плана большевиков по расказачиванию,

фактически, раскрестьянствованию. Продолжение этой политики стали в эти годы административно-территориальные преобразования

Слайд 23

Слайд 24

Вывод

Итак, при исследовании политико-правовых основ самоуправления казачества выделялись внутренние и внешние

факторы, влияющие на создание и деятельность организационно-политического механизма изучаемого процесса. Внутренние факторы зависят непосредственно от членов казачьей социальной общности, а внешние воздействия обусловлены политико-правовыми, экономическим, этническими, внешнеполитическими условиями, созданными государством.

Процесс развития казачьего самоуправления, отраженный в политико-правовых документах представляет собой взаимосвязанную деятельность органов государственной власти и местного управления, которые способны выполнять общественно-значимые функции артикуляции, агрегации и реализации запросов определенной группы людей.

Исследования генезиса самоуправления казачества могут использоваться для определения основных характеристик политической власти и казачества в конкретных исторических условиях, выделенных в соответствии с интеграционным подходом, обобщающим и сравнивающим все исторические сведения о казачестве.

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX веков

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX веков СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии Художественная культура античности

Художественная культура античности Полевой этнографический источник

Полевой этнографический источник История марийской письменности

История марийской письменности Эпоха дворцовых переворотов. XVIII век. 1725 – 1762 гг

Эпоха дворцовых переворотов. XVIII век. 1725 – 1762 гг Аншлюс Австрії. Історія Німеччини і Австрії (1938 рік)

Аншлюс Австрії. Історія Німеччини і Австрії (1938 рік) Рим и эллинистический мир

Рим и эллинистический мир Скіфська культура

Скіфська культура Мы граждане России

Мы граждане России Начало книгопечатания

Начало книгопечатания Хлеб войны

Хлеб войны Виртуальная экскурсия по Енакиево

Виртуальная экскурсия по Енакиево Детям о Великой Отечественной войне

Детям о Великой Отечественной войне Партизанское движение

Партизанское движение Его величество рубль

Его величество рубль Основание английских колоний в Северной Америке

Основание английских колоний в Северной Америке Рождение капитализма.

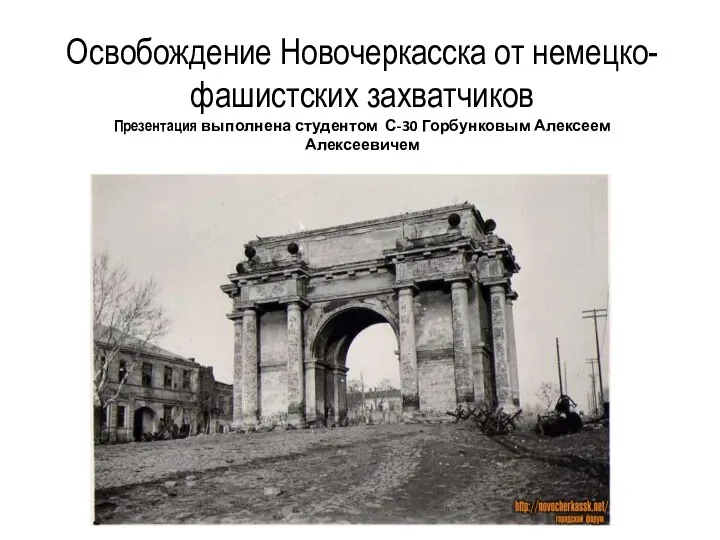

Рождение капитализма. Освобождение Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков

Освобождение Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков Народы Восточной Европы

Народы Восточной Европы Легенды и предания о подвиге Александра Пересвета в искусстве

Легенды и предания о подвиге Александра Пересвета в искусстве Дети войны. Последние свидетели

Дети войны. Последние свидетели Рабство в Древнем Риме

Рабство в Древнем Риме Презентация Борьба Руси с иноземными захватчиками

Презентация Борьба Руси с иноземными захватчиками Восточные славяне. Образование Древнерусского государства

Восточные славяне. Образование Древнерусского государства Эвакгоспитали Абакана

Эвакгоспитали Абакана Силы сторон во второй Мировой войне

Силы сторон во второй Мировой войне