Содержание

- 2. Частнонаучные методы Лингвистические методы анализа Зависят от подходов и парадигм Основные подходы к языку как объекту

- 3. Лингвистические методы ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ Специально отобранные для конкретного объекта анализа

- 4. Парадигмальные методы Выработанные в русле НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

- 5. Парадигма: поход, принципы, методы Парадигмой (от греческого «paradeigma» – пример, образец), называют «совокупность теоретических и методологических

- 6. В процессе эволюционного развития в языкознании оформилось три научные парадигмы: - сравнительно-историческая; - системно-структурная; - когнитивно-коммуникативная

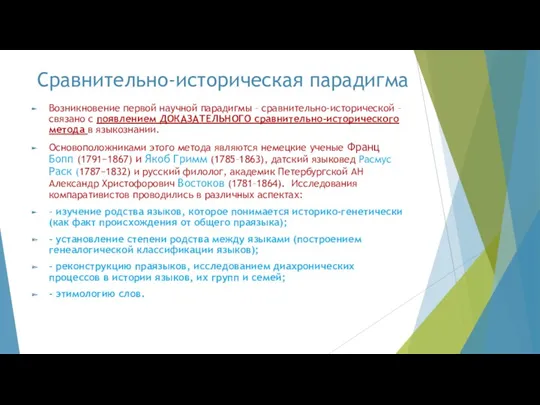

- 7. Сравнительно-историческая парадигма Возникновение первой научной парадигмы – сравнительно-исторической – связано с появлением ДОКАЗАТЕЛЬНОГО сравнительно-исторического метода в

- 8. Определение С-И метода совокупность приёмов и процедур историко-генетического исследования языковых семей и групп, а также отдельных

- 9. Цель метода С помощью С.‑и. м. прослеживается диахроническая эволюция генетически близких языков на основе доказательства общности

- 10. Цель и способ формализации Генетическая классификация языков. Формализация результатов - генетическое древо языков: праязыковые корни, семьи,

- 11. Принципы и главный приём метода Принцип системности и ретрогностики (рассмотрение языка в историческом становлении; накопление знаний

- 12. Основные приёмы анализа, составляющие методику К числу главных приёмов относятся: определение генетической принадлежности языковых данных, установление

- 13. Реализация методики в процедурном аспекте Важнейшей процедурой С.‑и. м. служит реконструкция первоначальных и промежуточных языковых состояний,

- 14. Большую роль играет при этом выбор основы для сравнения. Как правило, это язык с древнейшей письменной

- 15. Реализация метода Из лексического фонда языков, родство которых предстоит доказать или отвергнуть, отбираются слова, которые с

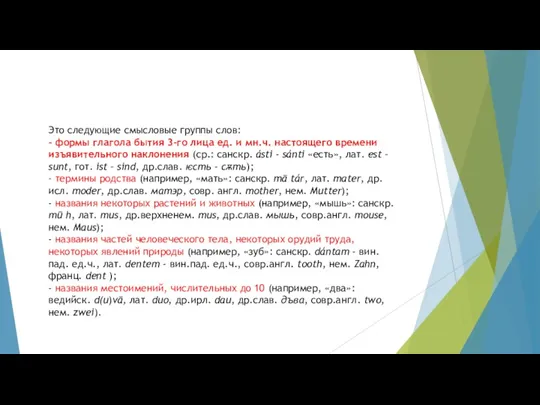

- 16. Это следующие смысловые группы слов: - формы глагола бытия 3-го лица ед. и мн.ч. настоящего времени

- 17. Сопоставление морфем – грамматическое сходство следующим этапом исследования является сопоставление морфем, расширяющее базу сравнения: корни, а

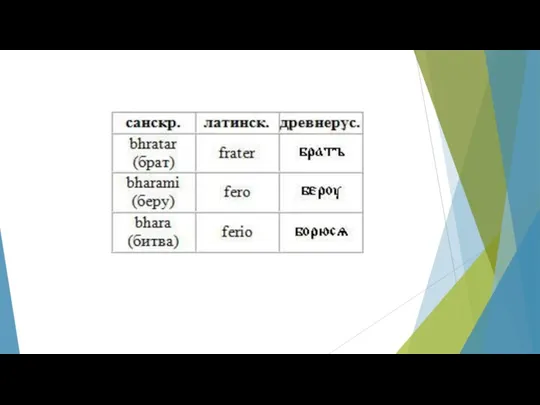

- 18. Например, если нам нужно будет проверить родство русского и латышского языков, мы должны будем сравнивать между

- 20. На основании примера можно сделать вывод, что в словах, унаследованных от общего для всех индоевропейских языков

- 21. Правило регулярных фонетических соответствий Согласно правилу фонетических соответствий звук, изменяющийся в определённом положении в одном слове,

- 22. То есть наиболее продуктивным и методологически правильным является не прямое сопоставление морфем языков, а конструирование гипотетических

- 23. Реконструкция праязыка Применение сравнительно-исторического способствует реконструкции праязыка. Реконструкция праязыка – комплекс приёмов и процедур воссоздания незасвидетельствованных

- 24. метод глоттохронологии новый метод, который позволяет посредством применения специальных подсчетов определить, как давно разошлись те или

- 25. Лексика основного словаря заменяется со скоростью, составляющей 19-20 % в тысячелетие, т.е. из каждых 100 слов

- 26. Значимость СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА 1. Создание генеалогической классификации языков. Разная степень родства языков передаётся терминами «семья», «группа»,

- 27. Достоинства метода Реконструирует генеалогическое родство языков в диахронии; Способствует развитию типологических , сравнительно-сопоставительных и контрастивных исследований

- 28. Недостатки метода Во-первых, метод оказывается малоэффективным при изучении изолированных языков (китайский, японский, язык басков etc.), которые

- 30. Скачать презентацию

Первая русская революция 1905-1907 годов

Первая русская революция 1905-1907 годов Западная Европа в IX-XI веках

Западная Европа в IX-XI веках 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы

1986 жылғы желтоқсан оқиғасы Чудеса света. Пирамида Хеопса

Чудеса света. Пирамида Хеопса Появление государства у восточных славян

Появление государства у восточных славян Начало реформаци в Европе. Обновление христианства

Начало реформаци в Европе. Обновление христианства Что изучает история средних веков

Что изучает история средних веков Искусство в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Искусство в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сталинградская битва

Сталинградская битва Правление Ярослава Мудрого

Правление Ярослава Мудрого Империя Карла Великого

Империя Карла Великого Великое переселение народов, конспект и презентация к уроку в 6 классе

Великое переселение народов, конспект и презентация к уроку в 6 классе Идеал женской красоты в разные времена

Идеал женской красоты в разные времена Возвращение Крыма в Россию

Возвращение Крыма в Россию Древний Египет

Древний Египет Национально-освободительное движение в Азии

Национально-освободительное движение в Азии План Маршалла

План Маршалла Учебные материалы по курсу истории России 9 класс

Учебные материалы по курсу истории России 9 класс Чим уславилися князі Київської Русі

Чим уславилися князі Київської Русі Античная философия. Возникновение, эволюция и своеобразие античной философии

Античная философия. Возникновение, эволюция и своеобразие античной философии История Франции. Каролинги (продолжение)

История Франции. Каролинги (продолжение) Начало Советско-финской войны

Начало Советско-финской войны Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан (1946 – 1970 жж.)

Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан (1946 – 1970 жж.) История профессии (Часть 1)

История профессии (Часть 1) Город Нижний Новгород в годы Великой Отечественной войны

Город Нижний Новгород в годы Великой Отечественной войны Первая Мировая война (1914-1918)

Первая Мировая война (1914-1918) Загадки топонимии Карелии

Загадки топонимии Карелии Повседневная жизнь европейцев в начале нового времени. (7 класс)

Повседневная жизнь европейцев в начале нового времени. (7 класс)