Содержание

- 2. История возникновения технического/технологического образования В России к середине XIX века появилось понятие "техническое образование", которое являлось

- 3. Обучение в школах ремеслам В ремесленных учреждениях России наряду с преподаванием «ручного труда» велось обучение различным

- 4. Трудовая помощь и система призрения в Российской империи Одновременно с государственным образованием в России широко развивается

- 5. Призрение - забота о ком-либо, опека кого-либо. Термин «общественное призрение» Различалось два типа призрения: закрытое —

- 6. Общей целью открытия домов «призрения/трудолюбия» особенно для детей и подростков являлось стремление оказать помощь неимущим родителям,

- 7. История возникновения «трудовой помощи» Началом появления домов «призрения/трудолюбия» для детей cлужат указы Петра I, когда он

- 8. Российская империя Петр I Особенность Указа (1712г.) было то, что он принимал во внимание бедные слои

- 9. Российская империя Екатерина II – Александр III При Екатерине II «трудовая помощь» как вид репрессии! была

- 10. Работные дома в царской России В работные дома по этому указу принимались: 1) бедные и убогие

- 11. Создание государственного учреждения «трудовой помощи» 1 сентября 1895 г. Николаем II был подписан указ об учреждении

- 12. Учреждения «трудовой помощи» Дело социального призрения в виде «трудовой помощи» в основном нашла отклик и поддержку

- 13. Крупнейшие общества попечительства и призрения Ведомство учреждений императрицы Марии объединяло в эти годы 683 благотворительных учреждения,

- 14. Ведомство учреждений императрицы Марии Некоторые из вошедших в состав ВУИМ обществ и попечительств сыграли выдающуюся роль

- 15. Благотворительные учреждения В начале января 1899 года общее количество благотворительных учреждений страны составляло 14 854, в

- 16. Благотворительные учреждения и дома трудолюбия Возникающие в России дома трудолюбия в системе социального призрения ставили в

- 17. «Трудовая помощь» в России Исследователь благотворительности в России и автор книги «Трудовая помощь в России» Г.Г.

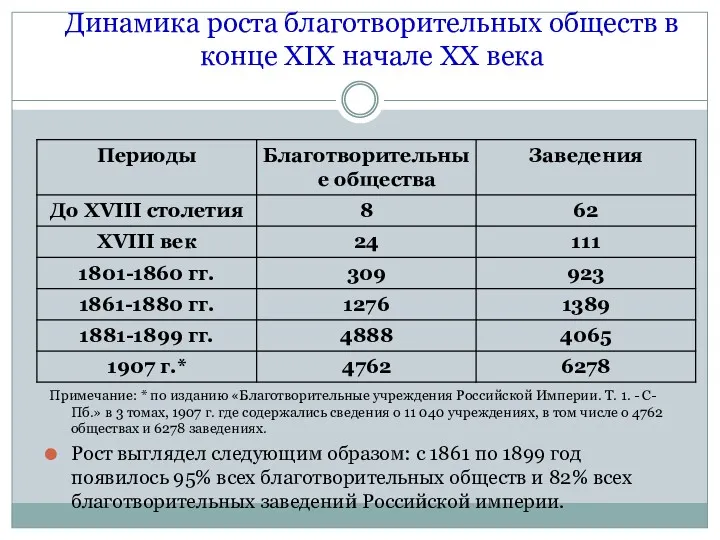

- 18. Динамика роста благотворительных обществ в конце XIX начале XX века Примечание: * по изданию «Благотворительные учреждения

- 19. Благотворительные учреждения в России в конце XIX в. (Сборник сведений благотворительности в России с краткими очерками

- 20. Благотворительные учреждения России в конце IX в. (по ведомственной принадлежности) (1896 г.) (Сборник сведений благотворительности в

- 21. Карта российской империи и народы населяющие её

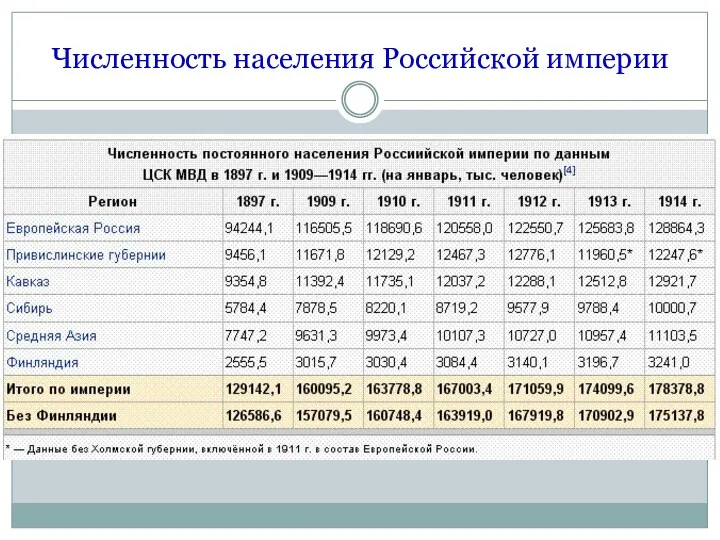

- 22. Численность населения Российской империи

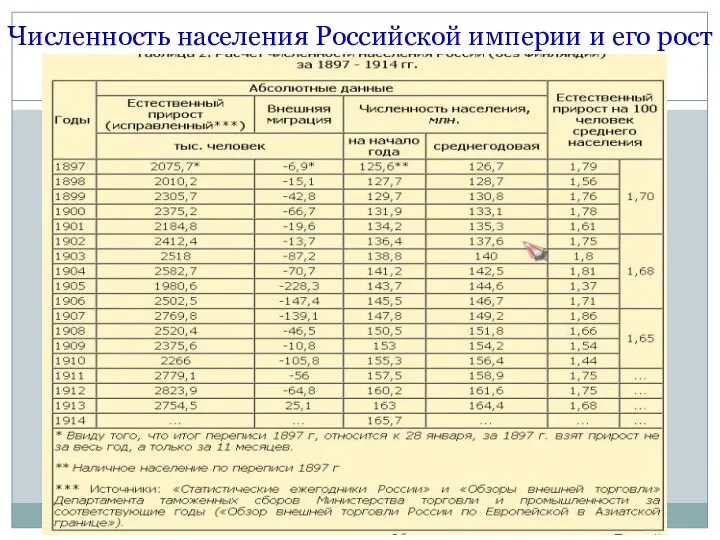

- 23. Численность населения Российской империи и его рост

- 24. Сравнительная таблица городского и сельского населения России в 1897 – 1914гг. (2015 г.)

- 25. Грамотность населения России в конце XIX начале XXвв.

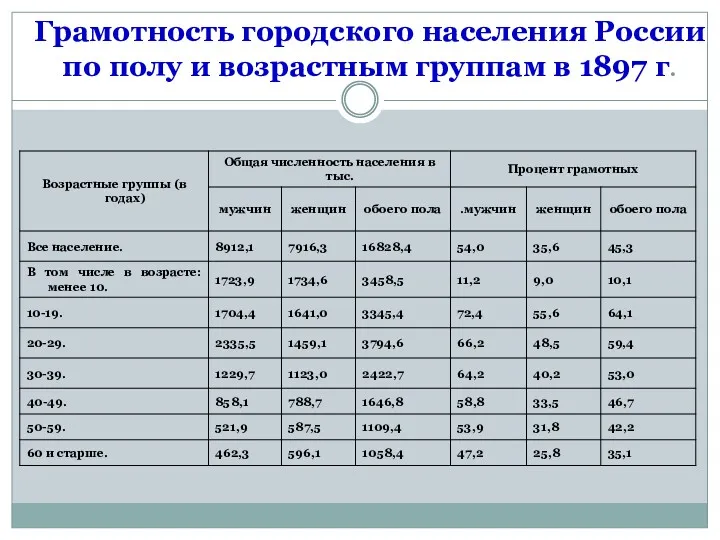

- 26. Грамотность городского населения России по полу и возрастным группам в 1897 г.

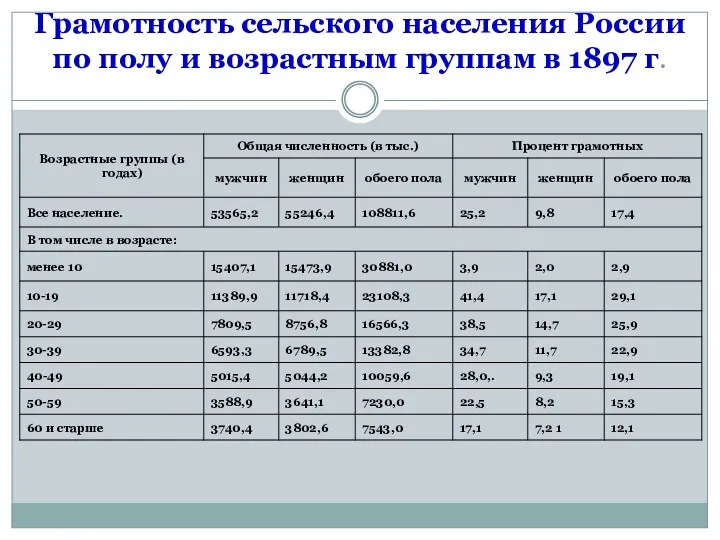

- 27. Грамотность сельского населения России по полу и возрастным группам в 1897 г.

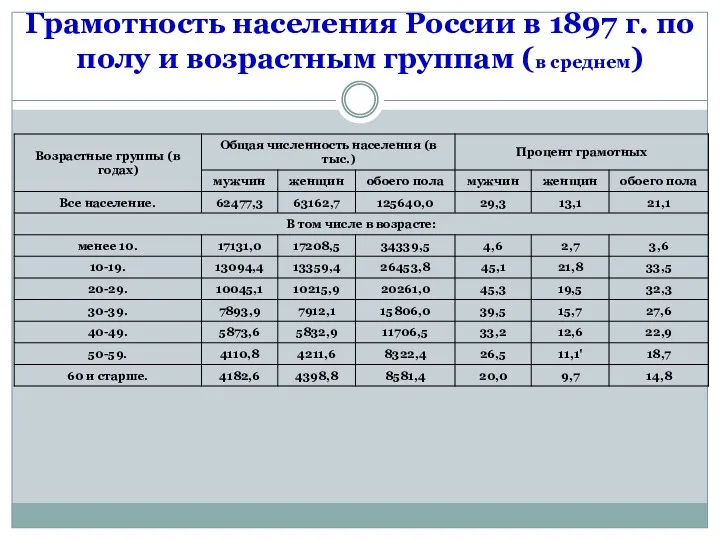

- 28. Грамотность населения России в 1897 г. по полу и возрастным группам (в среднем)

- 29. Грамотность населения ряда городов в 1863-1879 гг.

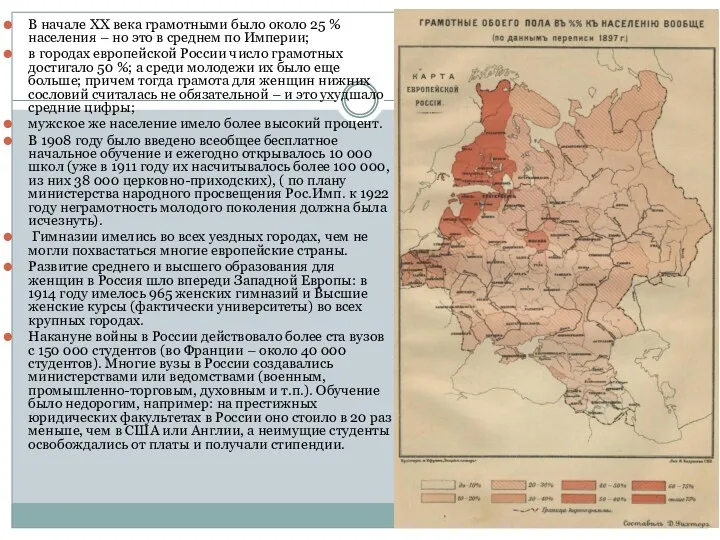

- 30. В начале ХХ века грамотными было около 25 % населения – но это в среднем по

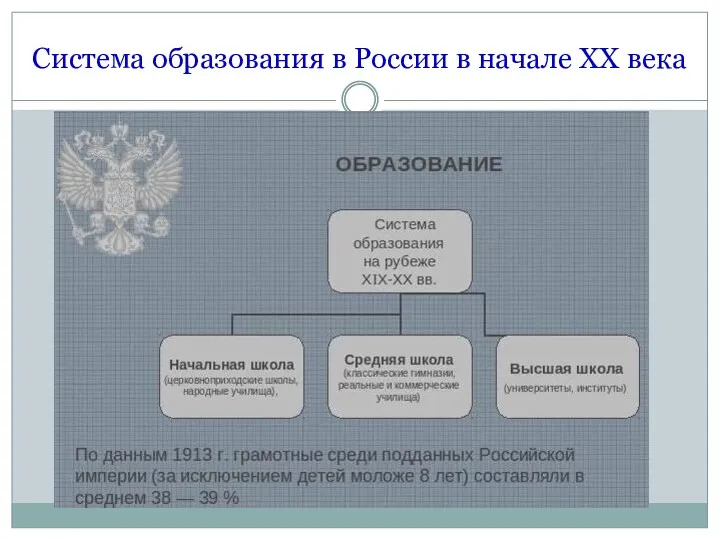

- 31. Система образования в России в начале ХХ века

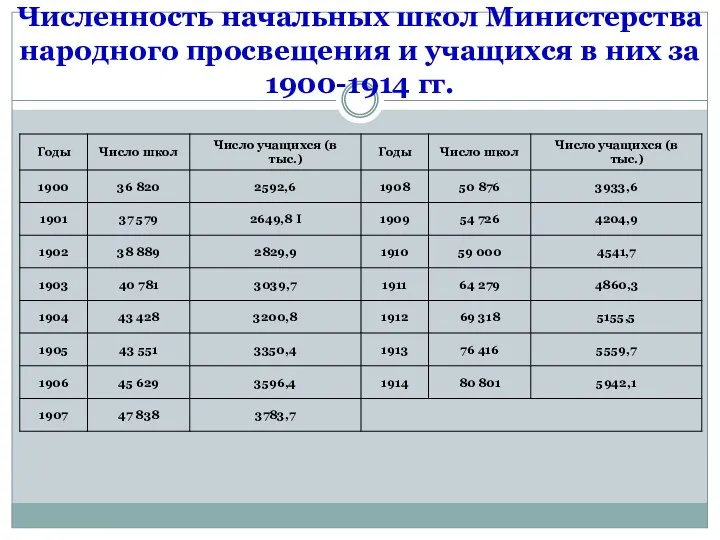

- 32. Численность начальных школ Министерства народного просвещения и учащихся в них за 1900-1914 гг.

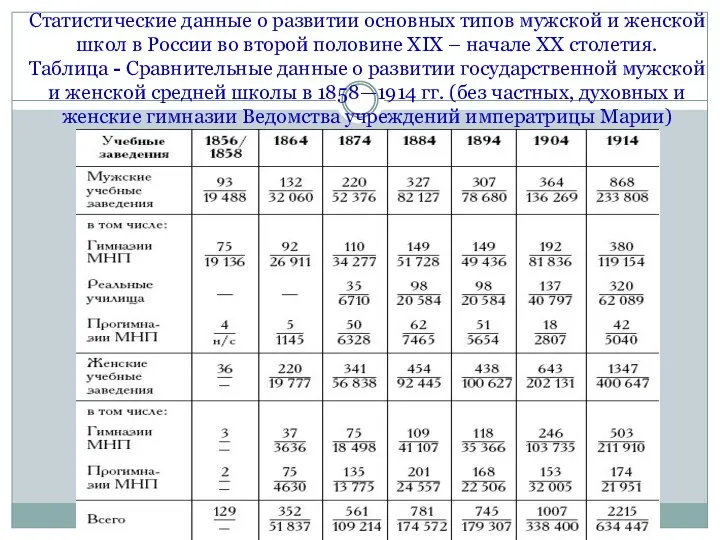

- 33. Статистические данные о развитии основных типов мужской и женской школ в России во второй половине XIX

- 34. Количеству учащихся в начальных школах Российской империи без Финляндии (тыс. чел.)- Данные Министерства Народного Просвещения и

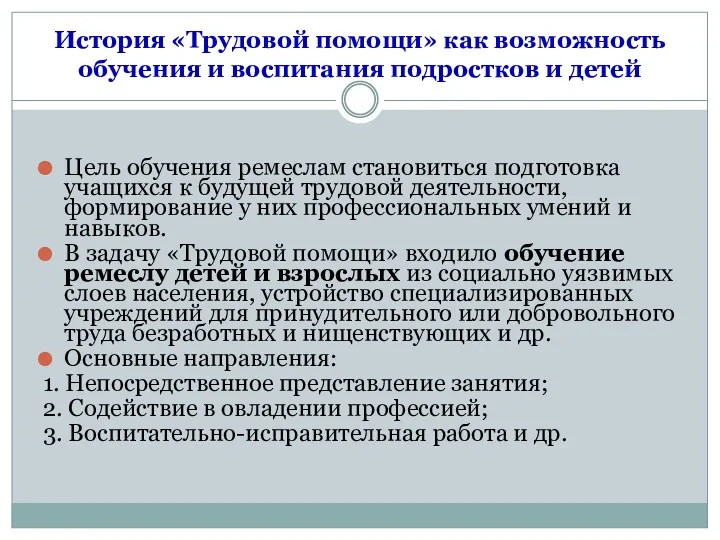

- 35. История «Трудовой помощи» как возможность обучения и воспитания подростков и детей Цель обучения ремеслам становиться подготовка

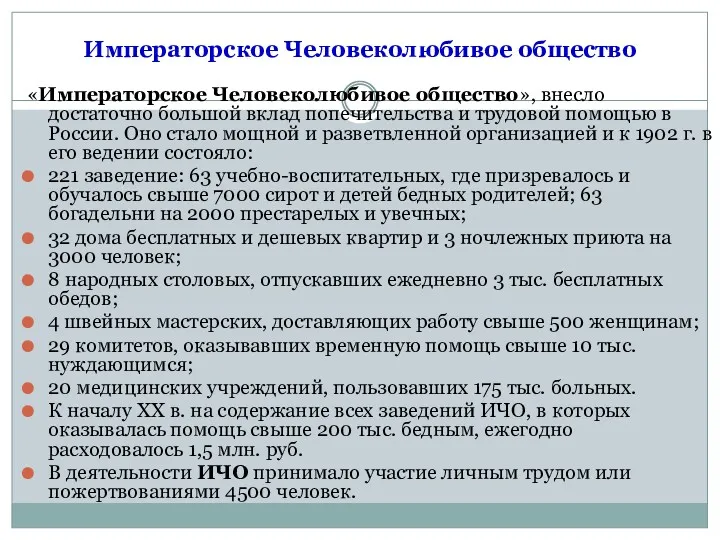

- 36. Императорское Человеколюбивое общество «Императорское Человеколюбивое общество», внесло достаточно большой вклад попечительства и трудовой помощью в России.

- 37. Деятельность ИЧО в 1908 году у Императорского человеколюбивого общества — включало в себя 41 общество, где

- 38. Общий вид здания Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований на ремесленное образование бедных детей. 1900

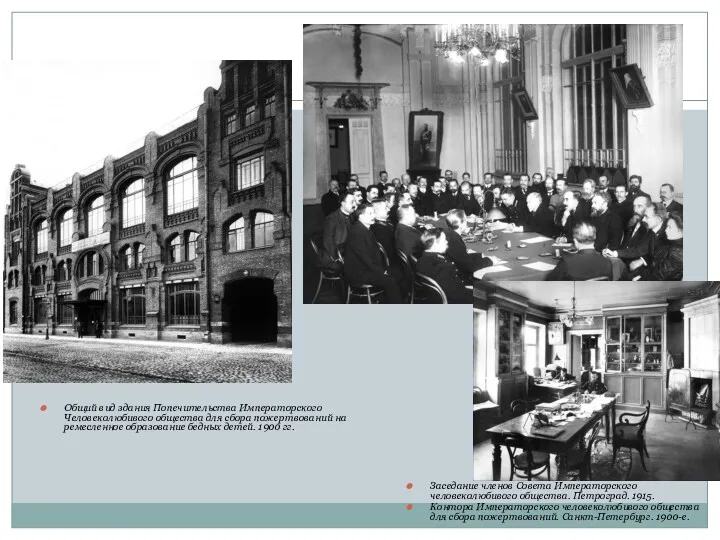

- 39. Участники празднования 100-летнего юбилея Императорского Человеколюбивого общества у строящегося здания Народного дома императора Николая II. Санкт-Петербург.

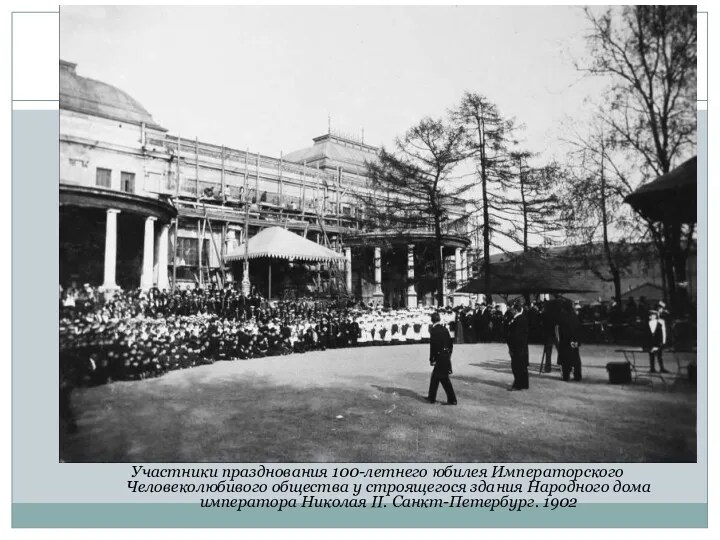

- 40. Общий вид фасада Дома призрения малолетних бедных Императорского Человеколюбивого общества (Лиговская ул., 26). Начало 1900-х гг.

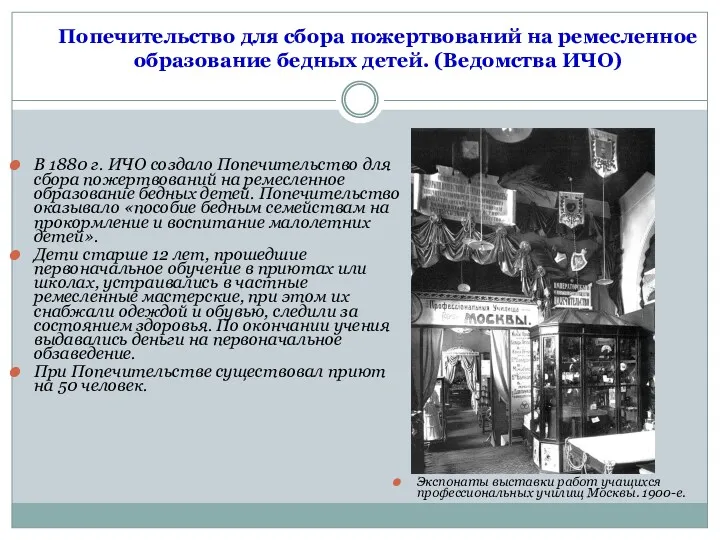

- 41. Попечительство для сбора пожертвований на ремесленное образование бедных детей. (Ведомства ИЧО) В 1880 г. ИЧО создало

- 42. Женская профессиональная школа ИЧО, рассчитанная на 150 человек (80 живущих и 70 приходящих) открылась в 1864

- 43. Попечительство императрицы Марии Федоровны Заботой императрицы Марией Федоровны было создание учреждений для призрения и обучения глухонемых

- 44. Из книги «Благотворительность в России». 1907 мы читаем «…Глухонемые дети обоего пола, в возрасте от 6

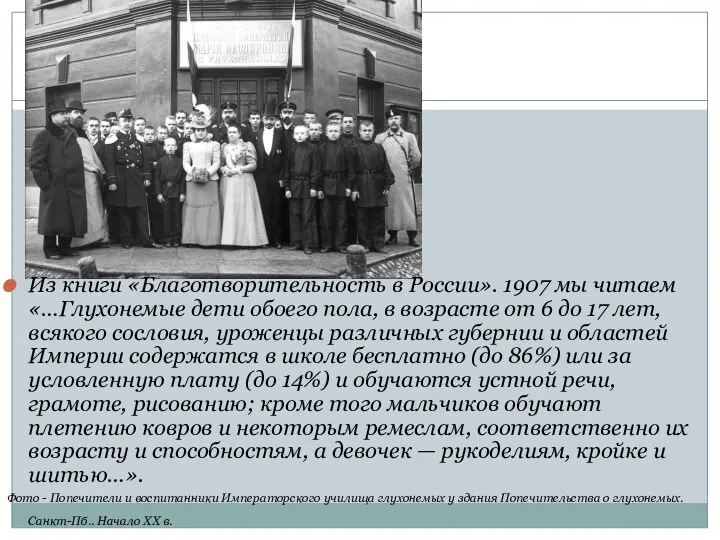

- 45. Колпинское благотворительное общество, входившее в состав ВУИМ, с 1878 содержало детский приют св. Николая на 45

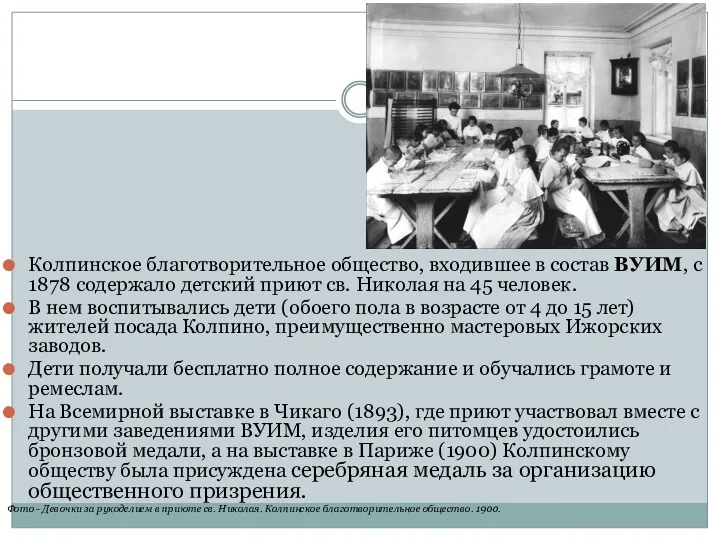

- 46. Училище для глухонемых детей Ведомства учреждений императрицы Марии Особой заботой Марией Федоровны было создание учреждений для

- 47. Мариинская школа глухонемых Ведомства учреждений императрицы Марии Из книги «Благотворительность в России». 1907года читаем: «…Глухонемые дети

- 48. ТРУДОВАЯ ПОМОЩЬ в ОЛЬГИНСКИХ ДОМАХ ТРУДОЛЮБИЯ Земля и денежные средства для его учреждения были пожертвованы Государем

- 49. Ольгинские приюты трудолюбия К 1910 г. в империи насчитывалось около 36 Ольгинских приютов (не считая первый

- 50. Благотворительная деятельность семьи принца Ольденбургских Начало благотворительной деятельности П. Г. Ольденбургского относится к 1839, когда ему,

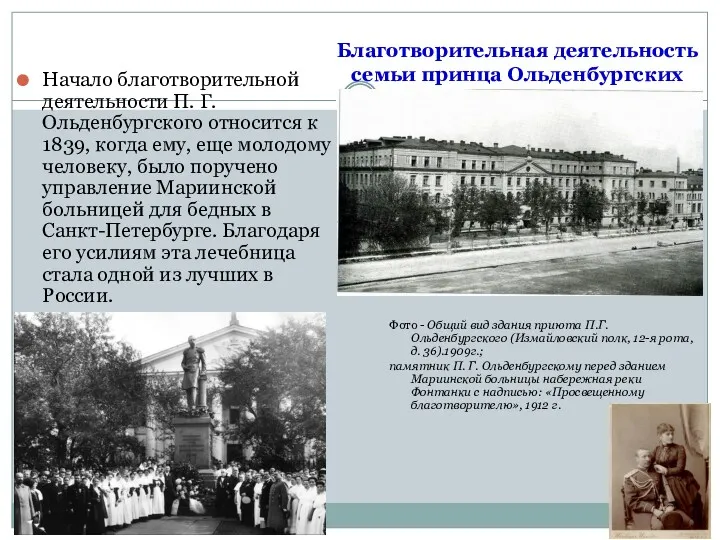

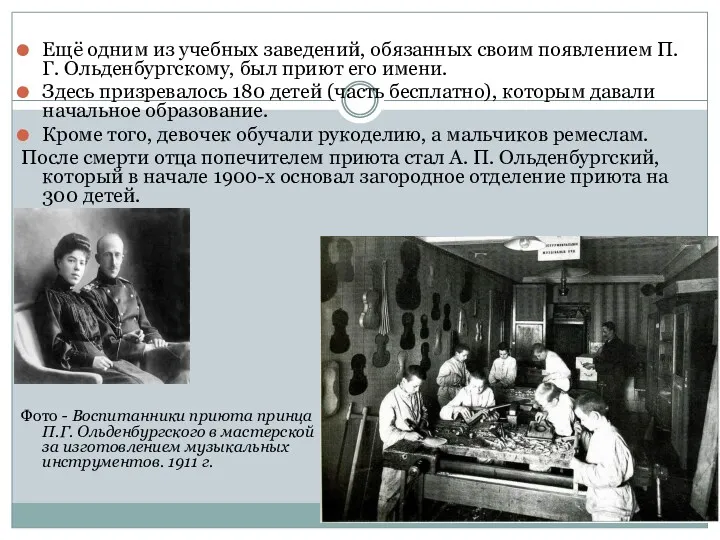

- 51. Ещё одним из учебных заведений, обязанных своим появлением П. Г. Ольденбургскому, был приют его имени. Здесь

- 52. Любимым детищем жены принца Т. В. Ольденбургской было открытое ею в 1841 в Санкт-Петербурге женское училище,

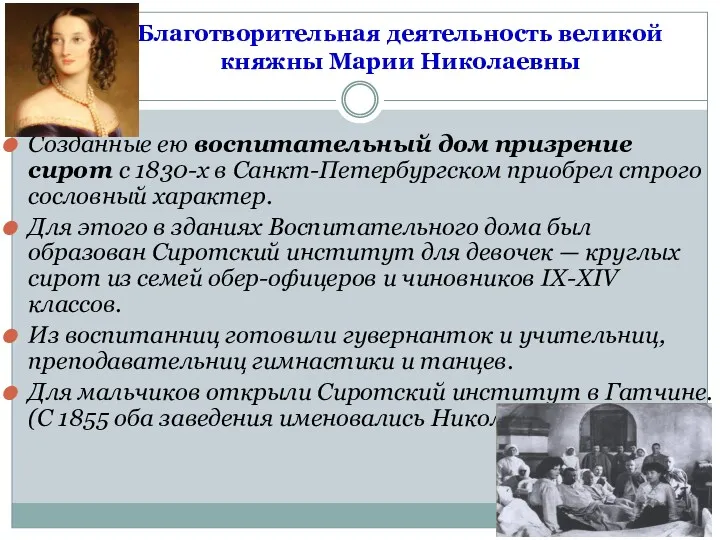

- 53. Благотворительная деятельность великой княжны Марии Николаевны Созданные ею воспитательный дом призрение сирот с 1830-х в Санкт-Петербургском

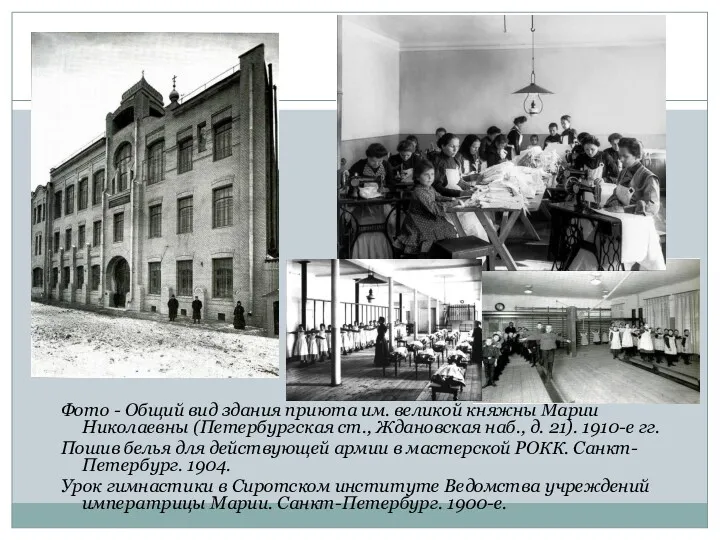

- 54. Фото - Общий вид здания приюта им. великой княжны Марии Николаевны (Петербургская ст., Ждановская наб., д.

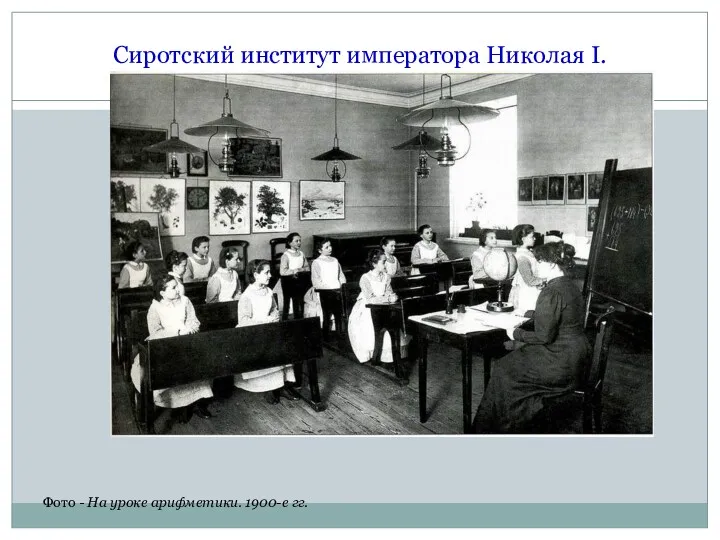

- 55. Сиротский институт императора Николая I. Фото - На уроке арифметики. 1900-е гг.

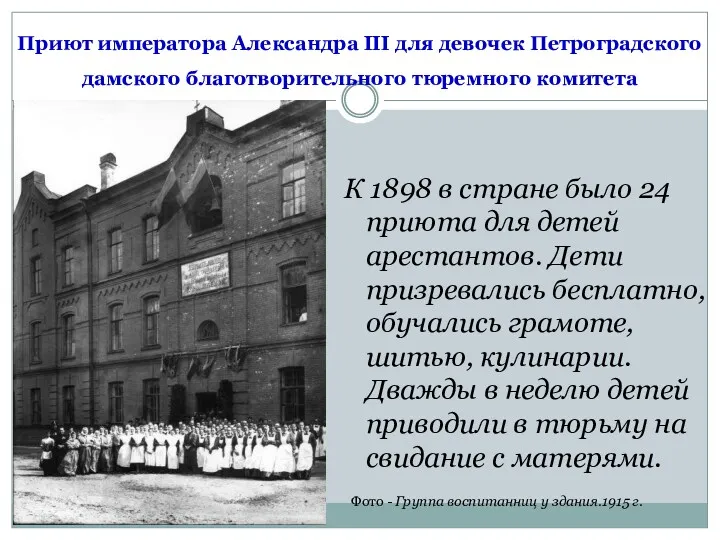

- 56. Приют императора Александра III для девочек Петроградского дамского благотворительного тюремного комитета К 1898 в стране было

- 57. Разнообразные добровольные благотворительные общества дворянства и купечества В 1886 г. в Санкт-Петербурге образовывается «Петербургский 1-м дом

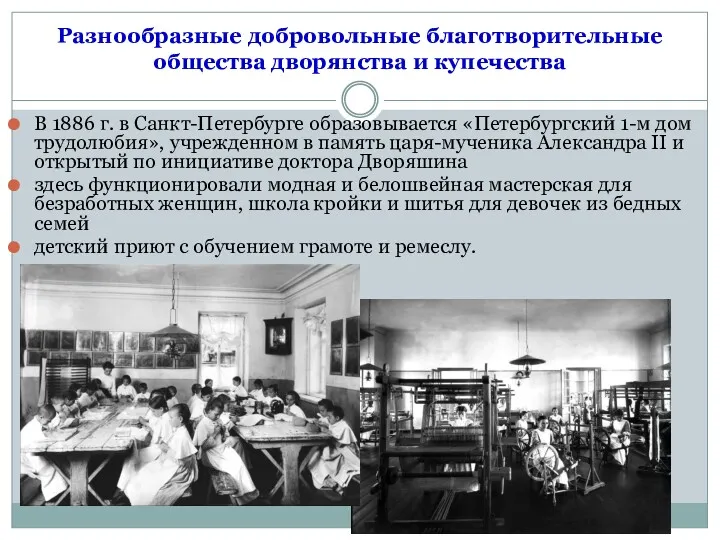

- 58. Дом трудолюбия Иоанна Кронштадтского В 1882 г. Андреевским церковноприходским попечительством, возглавлявшимся настоятелем Андреевского собора Иоанном Кронштадтским

- 59. Дом трудолюбия Иоанна Кронштадтского К 1910 г. по разнообразию форм трудовой помощи и ее объему Кронштадтский

- 60. Разнообразные добровольные благотворительные общества дворянства и купечества Приют Общества бесприютных детей. Общество попечения о бесприютных детях,

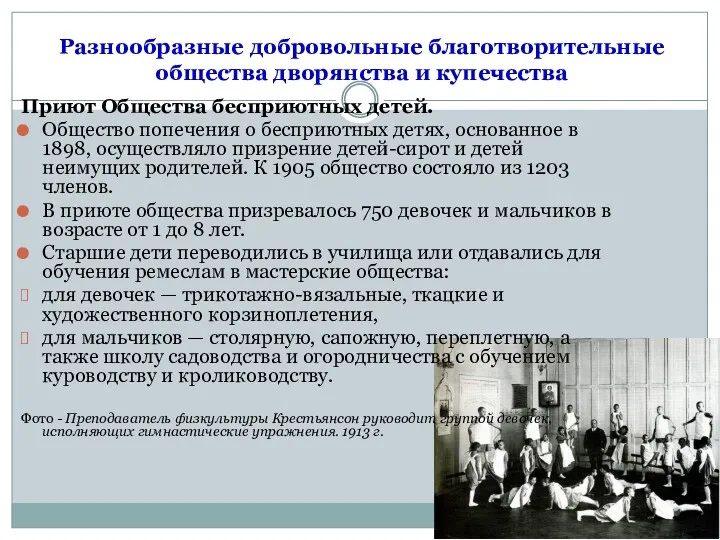

- 61. Убежище для мальчиков Римско-католического благотворительного общества Римско-католическое благотворительное общество, основанное в 1884, содержало: приют св. Марии

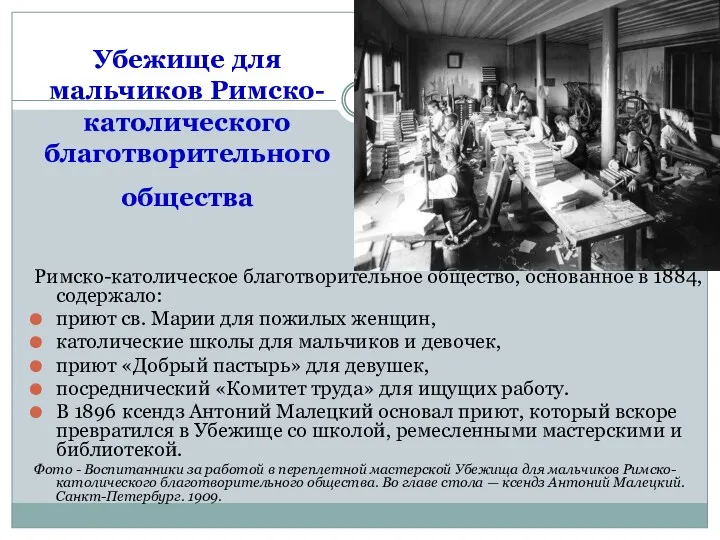

- 62. Заботой инвалидах занимались добровольные профессиональные общества Школа-мастерская Максимилиановской лечебницы в Санкт-Петербурге Первая в России ремесленная школа

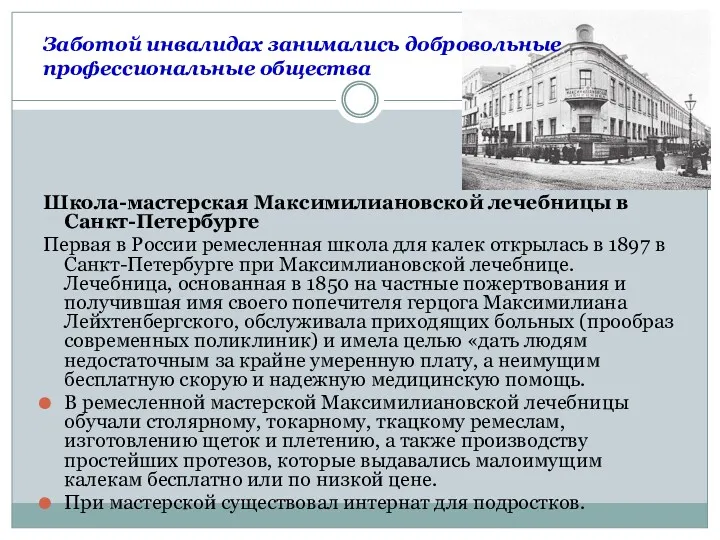

- 63. Дети за работой в ремесленной школе-мастерской Максимилиановской лечебницы. Санкт-Петербург. [1900-е]. Изготовление протезов в мастерской Максимилиановской лечебницы.

- 64. Приют Братства во имя Царицы Небесной Приют Братства во имя Царицы Небесной, созданный в 1900, располагал

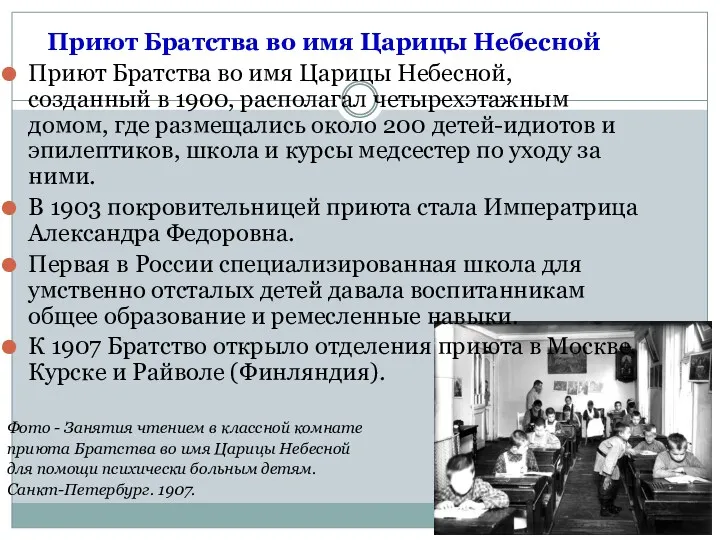

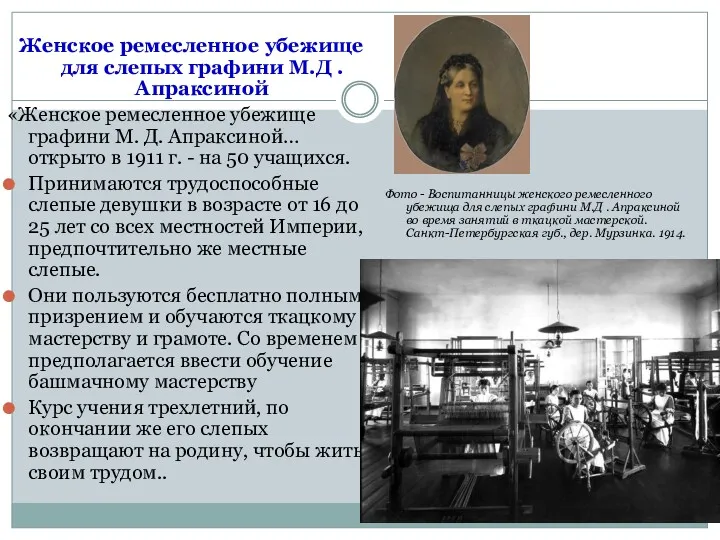

- 65. Женское ремесленное убежище для слепых графини М.Д . Апраксиной «Женское ремесленное убежище графини М. Д. Апраксиной…

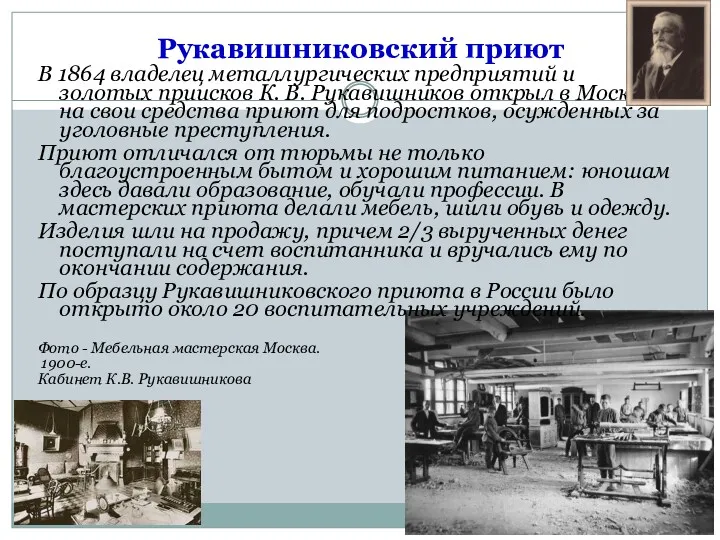

- 66. Рукавишниковский приют В 1864 владелец металлургических предприятий и золотых приисков К. В. Рукавишников открыл в Москве

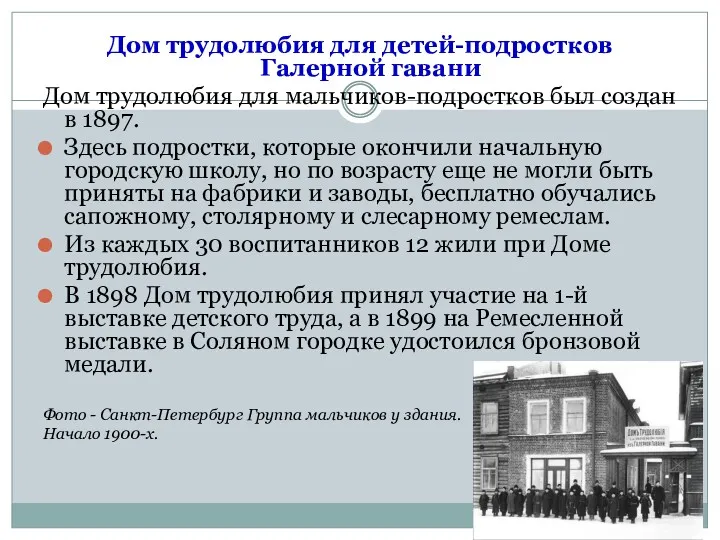

- 67. Дом трудолюбия для детей-подростков Галерной гавани Дом трудолюбия для мальчиков-подростков был создан в 1897. Здесь подростки,

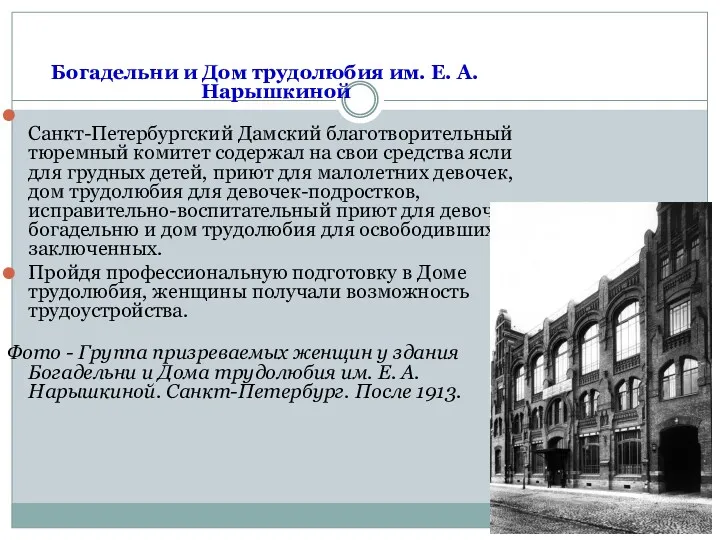

- 68. Богадельни и Дом трудолюбия им. Е. А. Нарышкиной Санкт-Петербургский Дамский благотворительный тюремный комитет содержал на свои

- 69. Общества помощи бесприютным и беспризорным детям призванных на войну В годы Первой мировой войны для бесприютных

- 70. «Трудовая помощь» и забота о детях Таким образом, попечительство сделалось органом «трудовой помощи», как средства призрения

- 71. «Трудовая помощь» К началу ХХ столетия окончательно сформировались основные формы оказания трудовой помощи по призрению, воспитанию

- 72. Попечительства о трудовой помощи детей и подростков Важной частью работы попечительства о трудовой помощи являлась организация

- 73. ТП и Обучение Наряду с преподаванием предметов начальной грамоты в 80 приютах было организовано обучение ремеслам

- 74. ТП и Обучение В 1912 г. при благотворительных обществах, попечительствах о трудовой помощи, земских и других

- 75. Московский дом трудолюбия и работный дом В 1913 году в Московском работном доме появилось совершенно новое

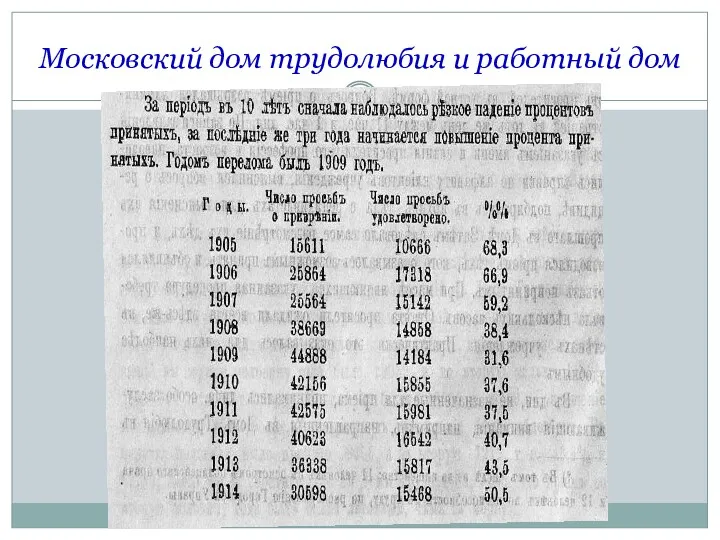

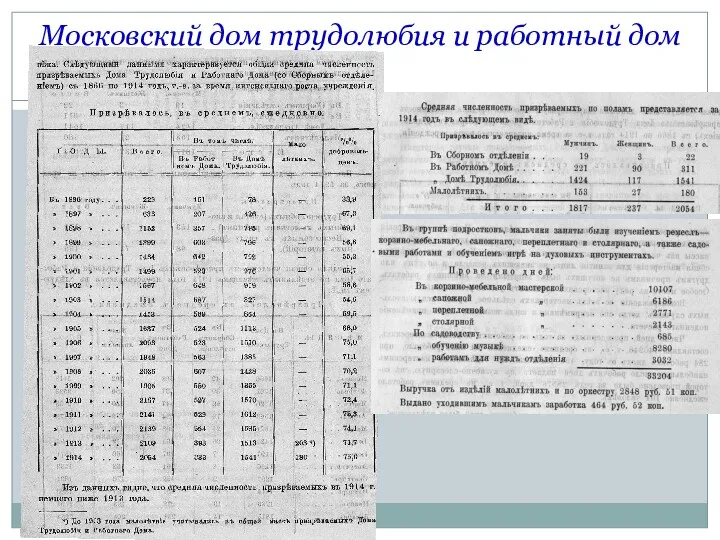

- 76. Московский дом трудолюбия и работный дом

- 77. Московский дом трудолюбия и работный дом

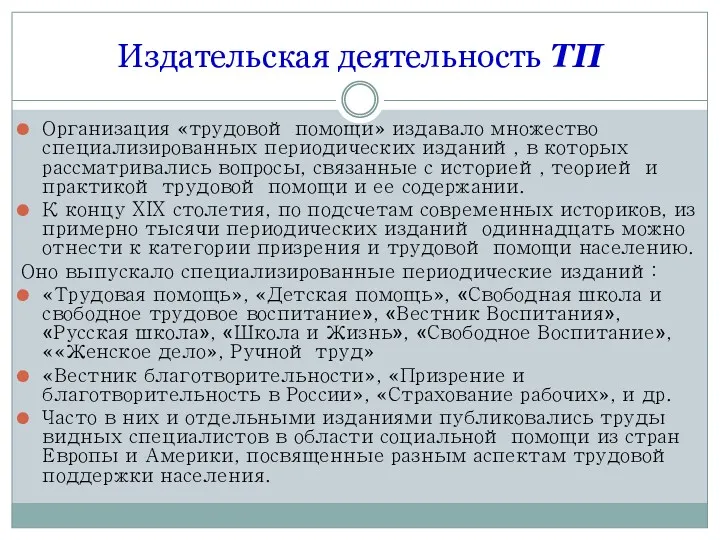

- 78. Издательская деятельность ТП Организация «трудовой помощи» издавало множество специализированных периодических изданий, в которых рассматривались вопросы, связанные

- 79. Журнал Журнал «ТРУДОВАЯ ПОМОЩЬ» издавался «Попечительством о домах трудолюбия и работных домах», в С.П-б., редактор журнала

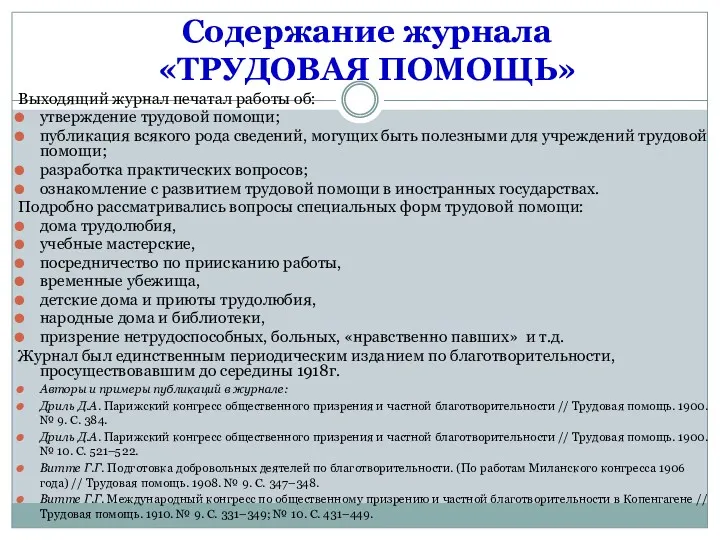

- 80. Содержание журнала «ТРУДОВАЯ ПОМОЩЬ» Выходящий журнал печатал работы об: утверждение трудовой помощи; публикация всякого рода сведений,

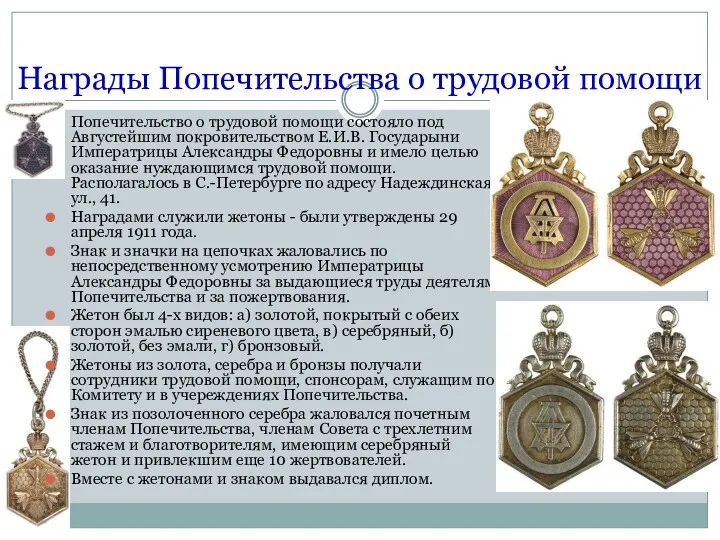

- 81. Награды Попечительства о трудовой помощи Попечительство о трудовой помощи состояло под Августейшим покровительством Е.И.В. Государыни Императрицы

- 82. Жетон Общества трудовой помощи образованным лицам в С.-Петербурге Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, эмаль, 14,40 г.

- 83. Знак-жетон В 1911 был учрежден почетный знак-жетон см. рисунок для лиц, имеющих особые заслуги перед Попечительством.

- 85. Скачать презентацию

![Дети за работой в ремесленной школе-мастерской Максимилиановской лечебницы. Санкт-Петербург. [1900-е]. Изготовление протезов в мастерской Максимилиановской лечебницы.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/300840/slide-62.jpg)

16 век

16 век The history of Thanksgiving Day

The history of Thanksgiving Day История вязания

История вязания Строительство новой федерации

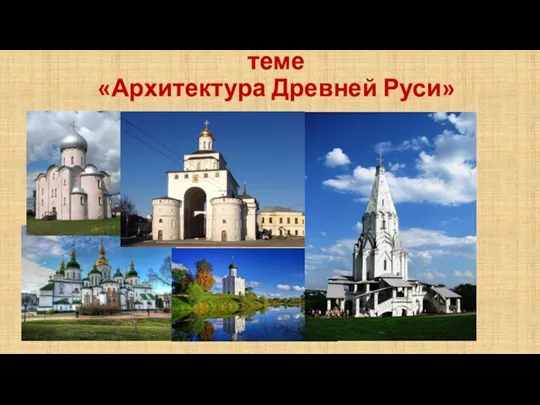

Строительство новой федерации Архитектура Древней Руси

Архитектура Древней Руси Стародавній Рим за царської та республіканської доби

Стародавній Рим за царської та республіканської доби Усиление иностранного влияния на Россию

Усиление иностранного влияния на Россию День памяти и скорби

День памяти и скорби Дети войны - земляки-согринцы

Дети войны - земляки-согринцы Кыштымская авария, или Кыштымская катастрофа

Кыштымская авария, или Кыштымская катастрофа Соперники Москвы

Соперники Москвы Своя игра История Древнего мира и Средневековья

Своя игра История Древнего мира и Средневековья Великое пятидесятилетие Эллады. (Лекция 8)

Великое пятидесятилетие Эллады. (Лекция 8) Великая Отечественная война. Народ СССР в годы войны

Великая Отечественная война. Народ СССР в годы войны Внешняя политика Петра I

Внешняя политика Петра I Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг История политической мысли Казахстана

История политической мысли Казахстана Моя семейная реликвия

Моя семейная реликвия Надводные силы

Надводные силы Татьянин день. История праздника российского студенчества

Татьянин день. История праздника российского студенчества Обобщающий урок по теме: Россия в период правления Ивана IV

Обобщающий урок по теме: Россия в период правления Ивана IV Ассирийская держава. Урок истории 5 класс

Ассирийская держава. Урок истории 5 класс Россия в первой половине XIX века

Россия в первой половине XIX века Презентация Мосты Санкт-Петербурга

Презентация Мосты Санкт-Петербурга Белое движение в России

Белое движение в России Маленькие герои большой войны. Пионеры-герои

Маленькие герои большой войны. Пионеры-герои Средневековая Азия

Средневековая Азия Наследники Алексея Михайловича

Наследники Алексея Михайловича