Содержание

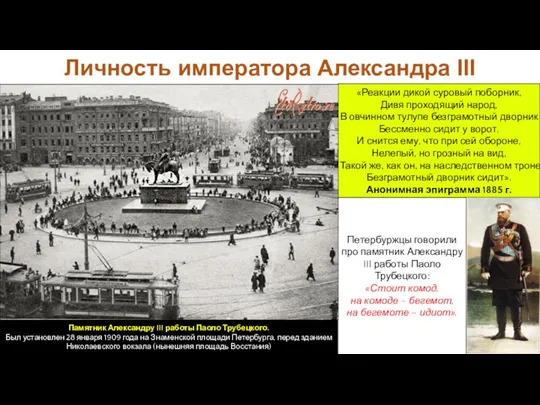

- 2. Петербуржцы говорили про памятник Александру III работы Паоло Трубецкого: «Стоит комод, на комоде – бегемот, на

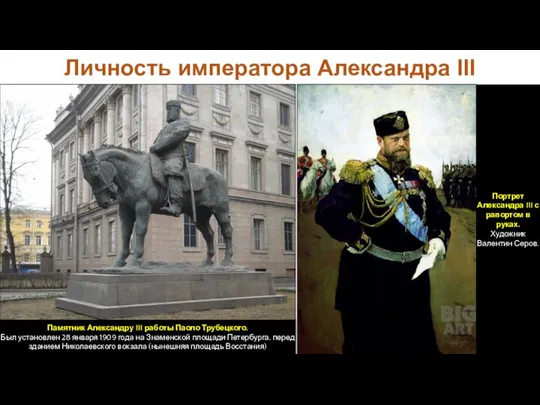

- 3. Личность императора Александра III Памятник Александру III работы Паоло Трубецкого. Был установлен 28 января 1909 года

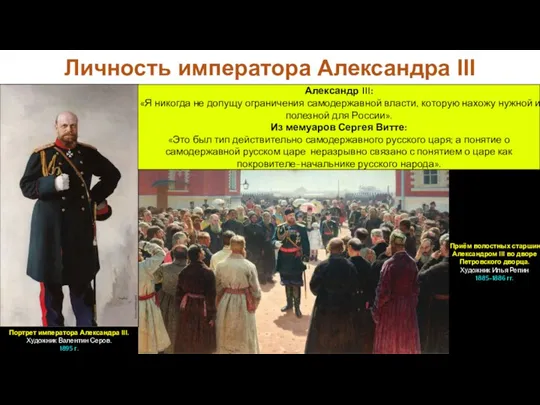

- 4. Приём волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца. Художник Илья Репин 1885-1886 гг. Личность императора

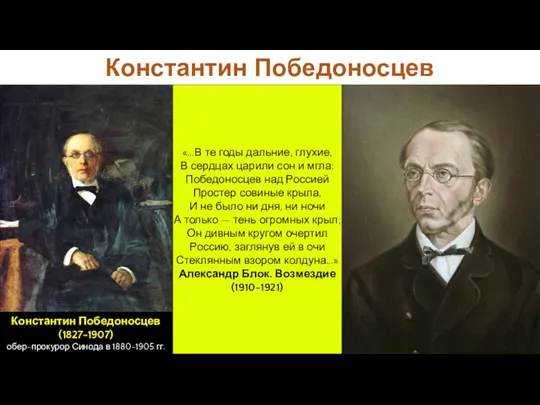

- 5. Огромным влиянием на Александра III пользовался его воспитатель, обер-прокурор Св. Синода Константин Победоносцев. Победоносцев отрицательно оценивал

- 6. «…В те годы дальние, глухие, В сердцах царили сон и мгла: Победоносцев над Россией Простер совиные

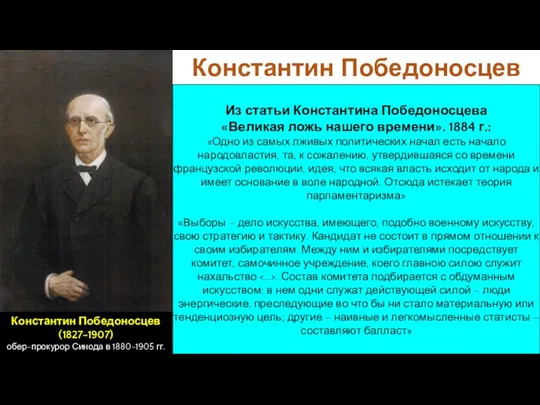

- 7. Константин Победоносцев Из статьи Константина Победоносцева «Великая ложь нашего времени». 1884 г.: «Одно из самых лживых

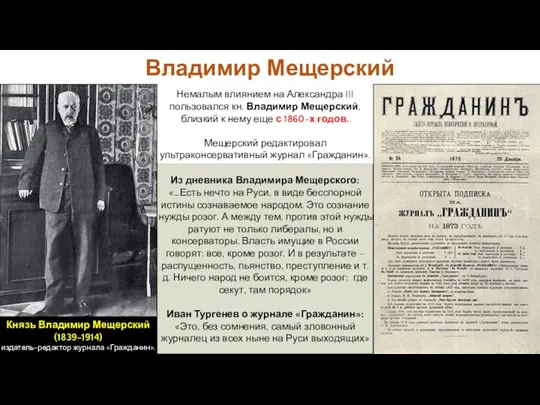

- 8. Из дневника Владимира Мещерского: «…Есть нечто на Руси, в виде бесспорной истины сознаваемое народом. Это сознание

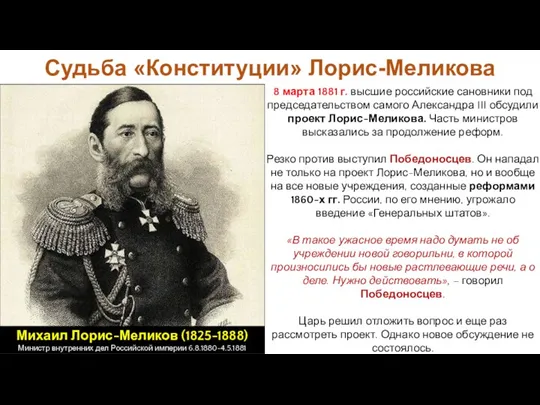

- 9. Судьба «Конституции» Лорис-Меликова 8 марта 1881 г. высшие российские сановники под председательством самого Александра III обсудили

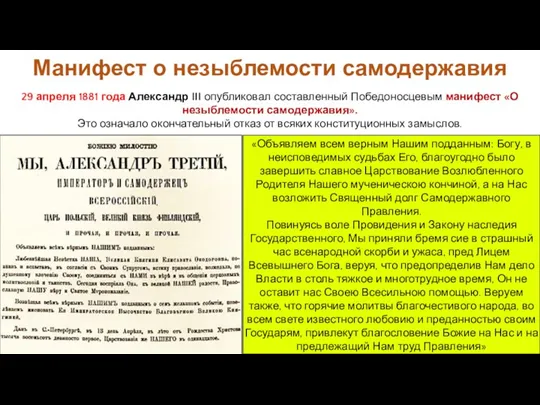

- 10. 29 апреля 1881 года Александр III опубликовал составленный Победоносцевым манифест «О незыблемости самодержавия». Это означало окончательный

- 11. В остальном политика изменилась: прекращен пересмотр закона о печати, утверждено «Положение о чрезвычайной охране». В мае

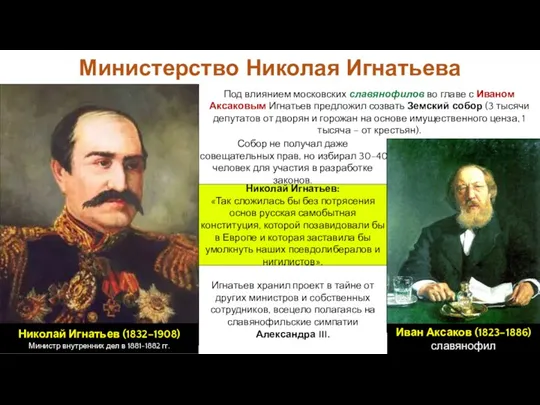

- 12. Собор не получал даже совещательных прав, но избирал 30–40 человек для участия в разработке законов. Игнатьев

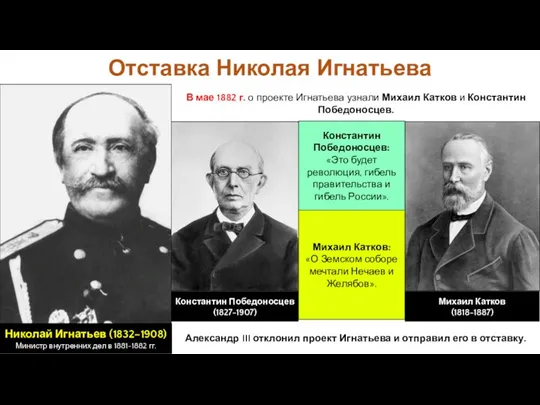

- 13. В мае 1882 г. о проекте Игнатьева узнали Михаил Катков и Константин Победоносцев. Александр III отклонил

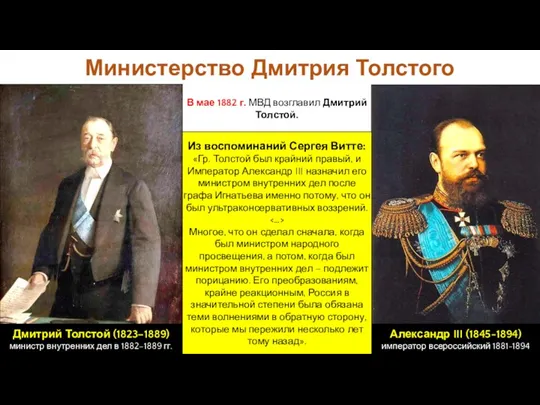

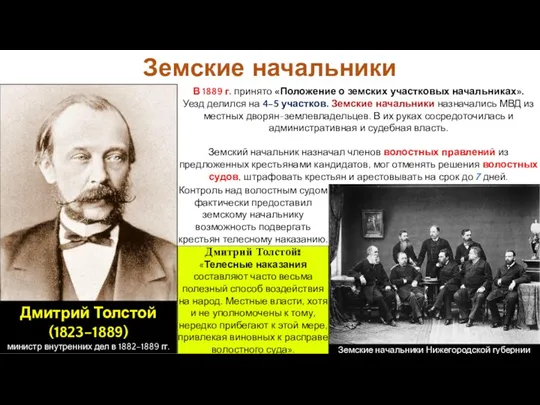

- 14. Министерство Дмитрия Толстого В мае 1882 г. МВД возглавил Дмитрий Толстой. Дмитрий Толстой (1823–1889) министр внутренних

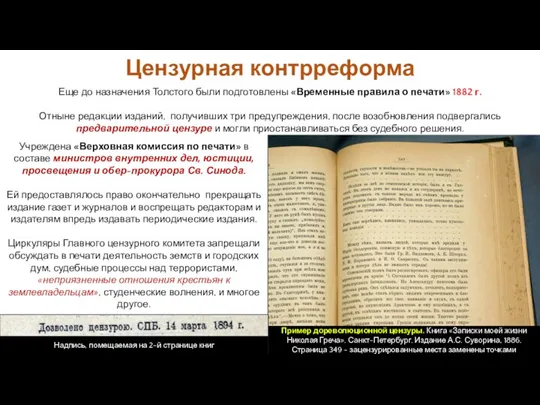

- 15. Учреждена «Верховная комиссия по печати» в составе министров внутренних дел, юстиции, просвещения и обер-прокурора Св. Синода.

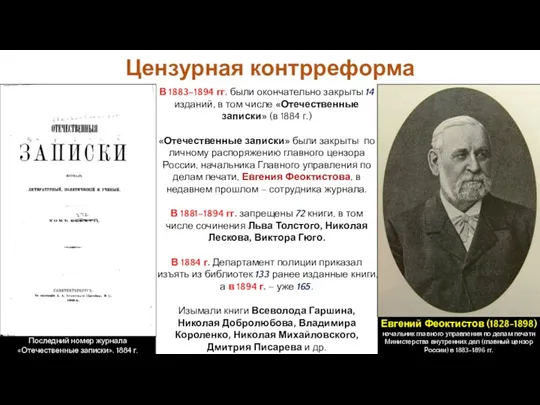

- 16. Цензурная контрреформа В 1883–1894 гг. были окончательно закрыты 14 изданий, в том числе «Отечественные записки» (в

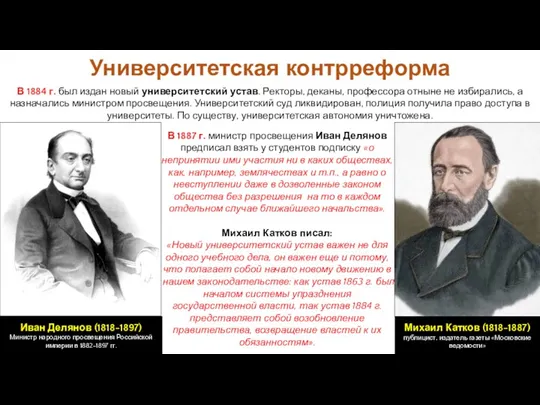

- 17. В 1884 г. был издан новый университетский устав. Ректоры, деканы, профессора отныне не избирались, а назначались

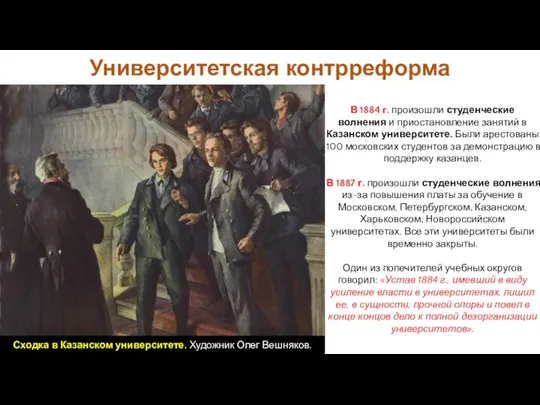

- 18. Университетская контрреформа Сходка в Казанском университете. Художник Олег Вешняков. В 1884 г. произошли студенческие волнения и

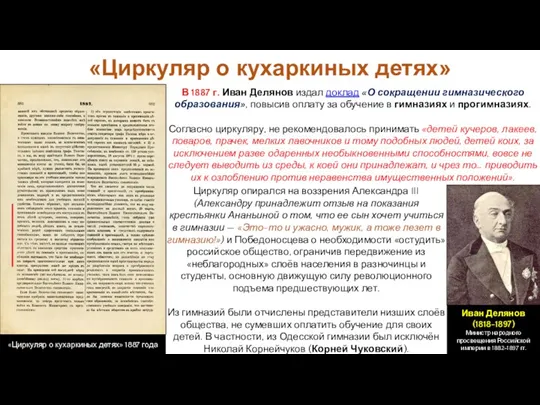

- 19. Циркуляр опирался на воззрения Александра III (Александру принадлежит отзыв на показания крестьянки Ананьиной о том, что

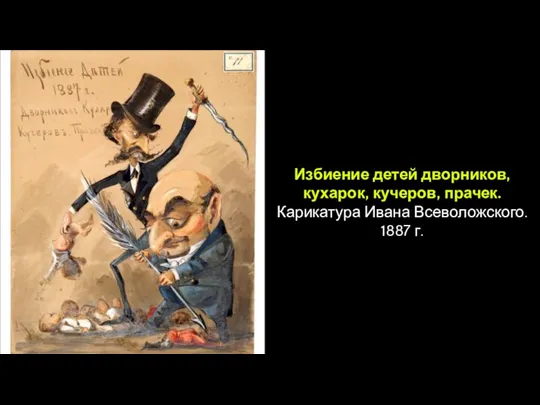

- 20. Избиение детей дворников, кухарок, кучеров, прачек. Карикатура Ивана Всеволожского. 1887 г.

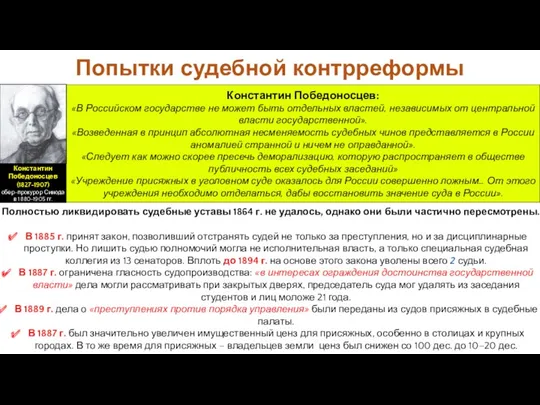

- 21. Полностью ликвидировать судебные уставы 1864 г. не удалось, однако они были частично пересмотрены. В 1885 г.

- 22. Дмитрий Толстой: «Телесные наказания составляют часто весьма полезный способ воздействия на народ. Местные власти, хотя и

- 23. Крестьяне у земского начальника в городе Княгинино. 1902 г.

- 24. В городах их функции перешли к окружным судам, в сельской местности – к земским начальникам. Проект

- 25. Волостные старшины Кулундинской степи у земского начальника. Фотография 1891 г.

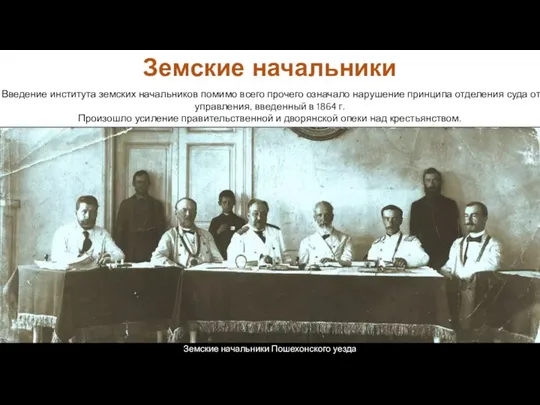

- 26. Введение института земских начальников помимо всего прочего означало нарушение принципа отделения суда от управления, введенный в

- 27. В июне 1890 г. при новом министре внутренних дел Иване Дурново было издано новое «Положение о

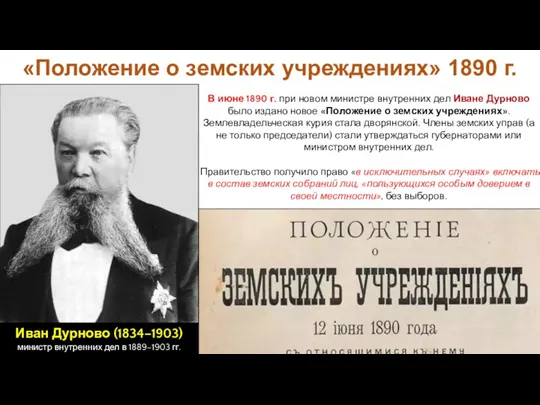

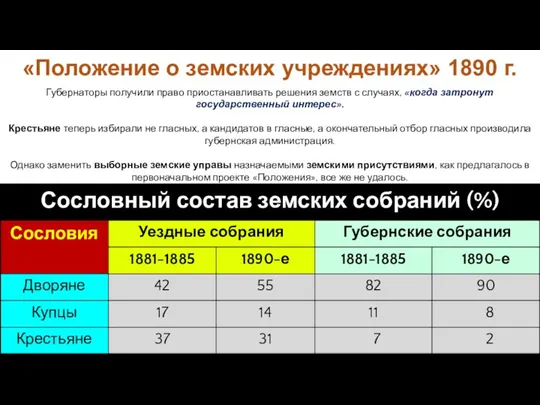

- 28. Губернаторы получили право приостанавливать решения земств с случаях, «когда затронут государственный интерес». Крестьяне теперь избирали не

- 29. В 1892 г. было издано новое «Городовое положение». Значительно повышен имущественный ценз. Лишены избирательных прав «владельцы

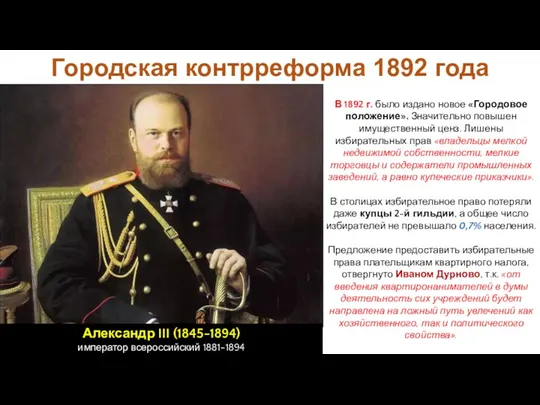

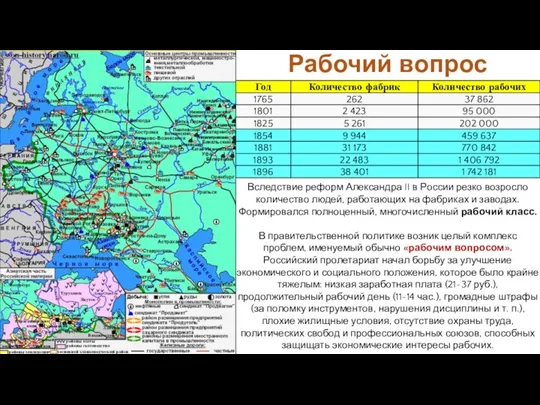

- 30. Вследствие реформ Александра II в России резко возросло количество людей, работающих на фабриках и заводах. Формировался

- 31. Книга приёма рабочих Путиловского завода. 1891 год.

- 32. Путиловский завод. Санкт-Петербург.

- 33. Путиловский завод. Санкт-Петербург.

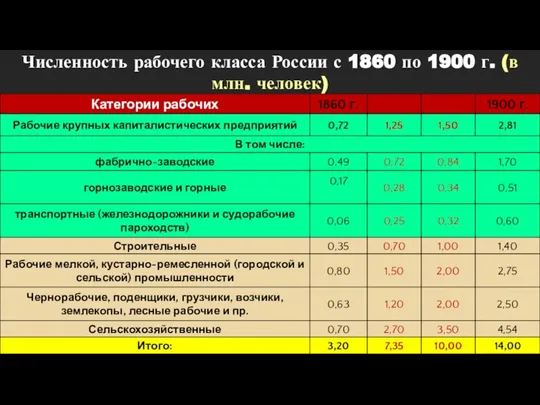

- 34. Численность рабочего класса России с 1860 по 1900 г. (в млн. человек)

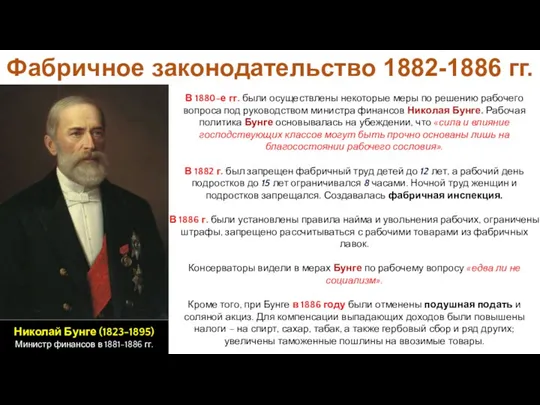

- 35. Фабричное законодательство 1882-1886 гг. В 1880-е гг. были осуществлены некоторые меры по решению рабочего вопроса под

- 36. Тема «Внутренняя политика правительства Александра III. Контрреформы» Термины/понятия: Консерватизм * Манифест о незыблемости самодержавия * Конституция

- 38. Скачать презентацию

Великие географические открытия

Великие географические открытия Аншлюс Австрії. Історія Німеччини і Австрії (1938 рік)

Аншлюс Австрії. Історія Німеччини і Австрії (1938 рік) Клубный час Георгиевская ленточка

Клубный час Георгиевская ленточка Великобритания во второй половине XX - начале XXI века

Великобритания во второй половине XX - начале XXI века Советская страна в годы НЭПа

Советская страна в годы НЭПа Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь История, подготовка, тренажёр. 2 задание 2 часть. 5-й класс

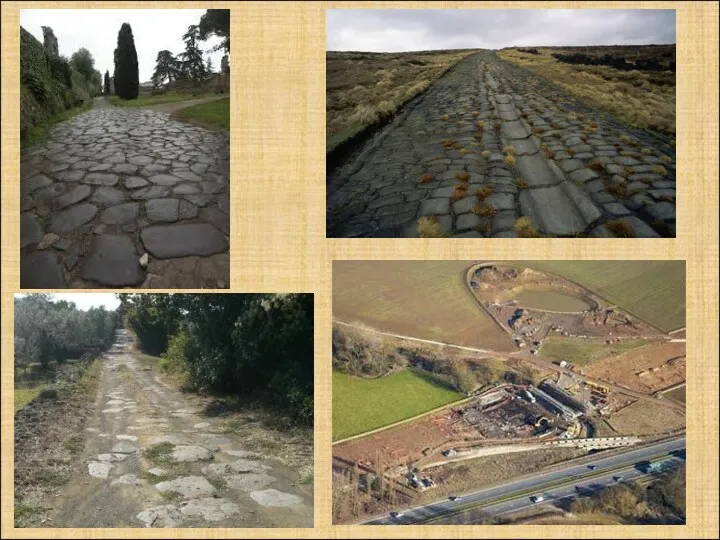

История, подготовка, тренажёр. 2 задание 2 часть. 5-й класс Елизавета Федоровна: жизнь как дорога, полная света

Елизавета Федоровна: жизнь как дорога, полная света Фронтовики и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны (часть 4)

Фронтовики и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны (часть 4) Андреевский флаг

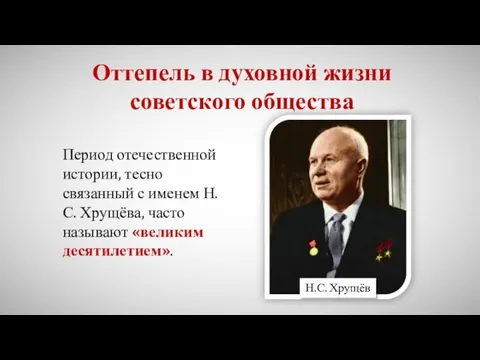

Андреевский флаг Оттепель в духовной жизни советского общества

Оттепель в духовной жизни советского общества Презентация к уроку по истории древнего мира Древняя Греция. Греки и критяне.

Презентация к уроку по истории древнего мира Древняя Греция. Греки и критяне. Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 20-е годы

Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 20-е годы Историко-архитектурный комплекс центральной части города Славгорода

Историко-архитектурный комплекс центральной части города Славгорода Византия. Восточная Римская империя

Византия. Восточная Римская империя 9 мая - День Победы

9 мая - День Победы Социалистический реализм

Социалистический реализм Город Герой Волгоград

Город Герой Волгоград Презентация Монголо-татарское нашествие

Презентация Монголо-татарское нашествие Древние люди и их стоянки на территории современной России

Древние люди и их стоянки на территории современной России Портфолио учителя истории и обществознания Закиевой Т.Н.

Портфолио учителя истории и обществознания Закиевой Т.Н. Мальтіад - афінський державний діяч, полководець періоду греко-перських воєн

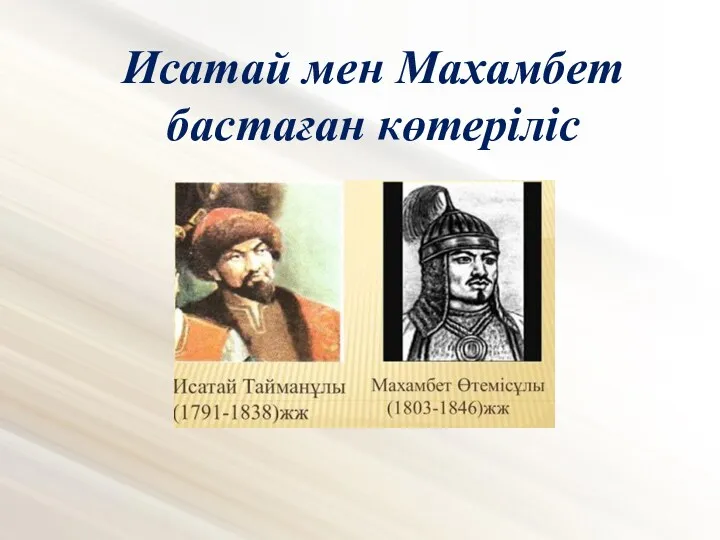

Мальтіад - афінський державний діяч, полководець періоду греко-перських воєн М. Өтемісұлы мен И. Тайманұлы

М. Өтемісұлы мен И. Тайманұлы Nobel Prize

Nobel Prize Индустриальное общество новые проблемы и новые ценности. Новая история 1800 – 1913 г

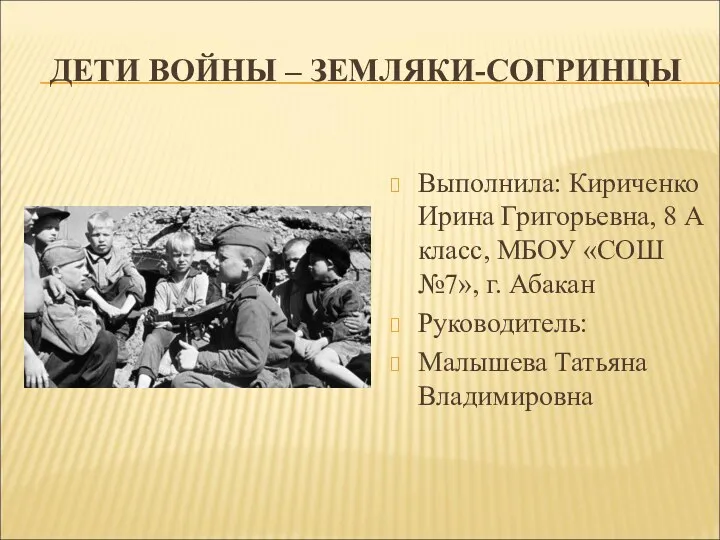

Индустриальное общество новые проблемы и новые ценности. Новая история 1800 – 1913 г Дети войны - земляки-согринцы

Дети войны - земляки-согринцы Смутное время в России (конец XVI - начало XVII века)

Смутное время в России (конец XVI - начало XVII века) Компания Microsoft Corporation

Компания Microsoft Corporation