Содержание

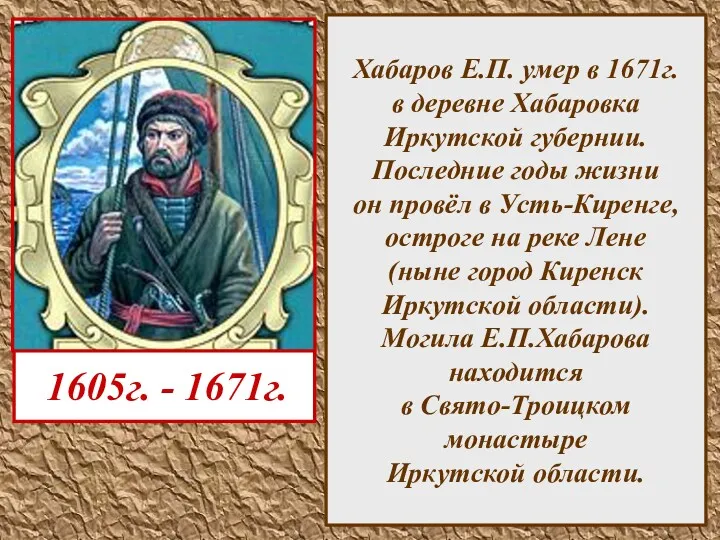

- 2. Хабаров Ерофей Павлович – русский землепроходец, исследователь Восточной Сибири и Приамурья. (1605 – 1671)

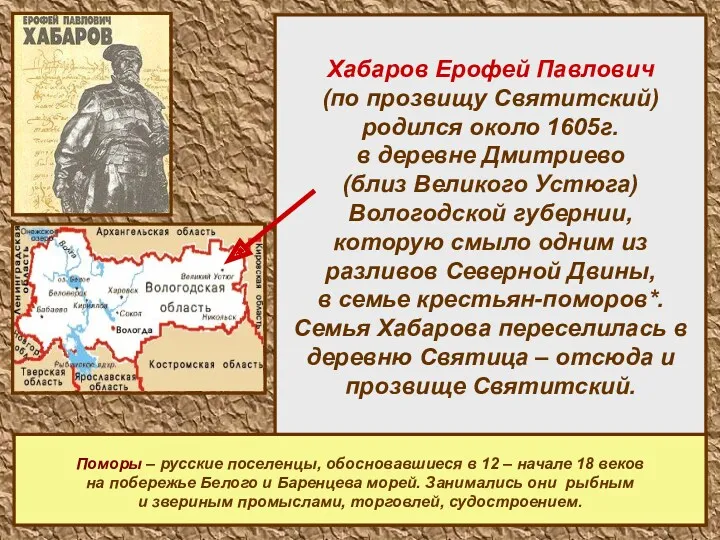

- 3. Хабаров Ерофей Павлович (по прозвищу Святитский) родился около 1605г. в деревне Дмитриево (близ Великого Устюга) Вологодской

- 4. В 1628г. Ерофей Хабаров вместе с братом Никифором отправился в Мангазею на заработки, затем перебрался к

- 5. В этом же году воевода незаконно отобрал в казну постройки, хлебные запасы и доходы Хабарова. Тогда

- 6. Когда до Хабарова дошли слухи о богатствах амурских земель, он свернул свое прибыльное дело, собрал ватагу

- 7. Медленно поднимались груженые струги* по быстрой и порожистой Олекме. Перезимовал отряд в устье Тунгира, но еще

- 8. Встретившаяся по пути местная женщина поведала о роскоши страны за Амуром, правитель которой имеет войско с

- 9. В захваченном городке русские перезимовали, а по весне, построив несколько дощаников* и стругов*, начали сплавляться по

- 10. Но люди устали от постоянного передвижения, и в начале августа на трех судах бежали 132 бунтовщика.

- 11. Отряд Хабарова одержал многочисленные победы над местными даурскими и дючерскими* князьями, захватив много пленных и скота.

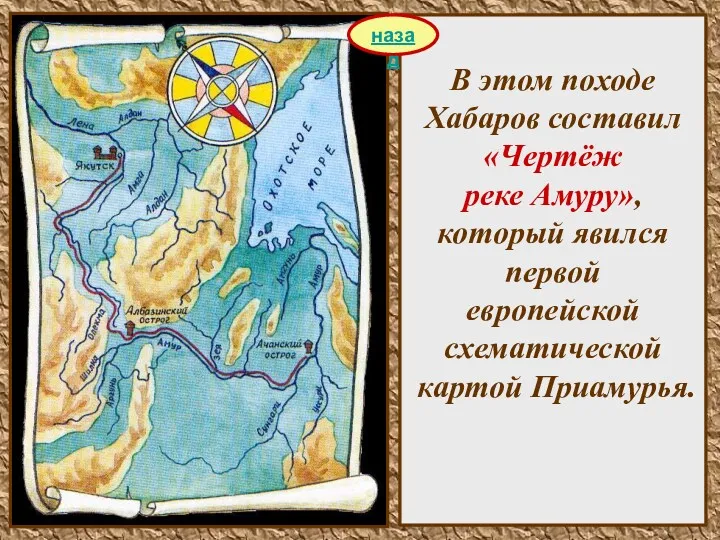

- 12. В этом походе Хабаров составил «Чертёж реке Амуру», который явился первой европейской схематической картой Приамурья. назад

- 13. Собирая ясак* летом люди Хабарова плавали вверх и вниз по Амуру. Между тем весть о подвигах

- 14. Однако Хабарова признали невиновным. Спустя год Хабарова пожаловали* в «дети боярские*», дали в «кормление*» ряд деревень

- 15. Осенью 1667г. в Тобольске Хабаров сообщил составителям «Чертежа всей Сибири» сведения о верховьях Лены и об

- 16. Хабаров Е.П. умер в 1671г. в деревне Хабаровка Иркутской губернии. Последние годы жизни он провёл в

- 18. Скачать презентацию

Разновидности скульптуры

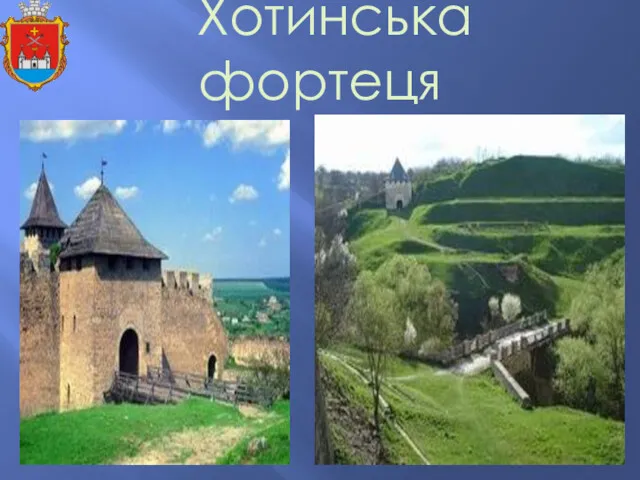

Разновидности скульптуры Хотинська фортеця

Хотинська фортеця Русская архитектура XVIII века

Русская архитектура XVIII века Отношения Киевской Руси с ее соседями

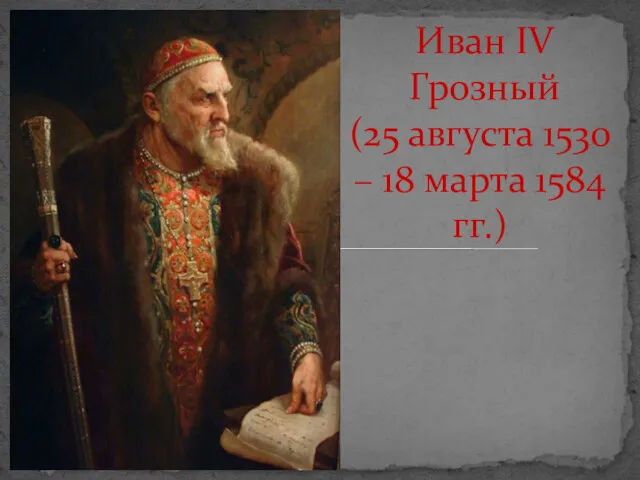

Отношения Киевской Руси с ее соседями Грозный

Грозный Восточная и Центральная Европа

Восточная и Центральная Европа Презентация Владимир Мономах

Презентация Владимир Мономах Танки в годы Великой Отечественной войны

Танки в годы Великой Отечественной войны Честь и достоинство воина ВС РФ

Честь и достоинство воина ВС РФ Февральская революция. Свержение монархии

Февральская революция. Свержение монархии Русь и Золотая Орда. Русь и Литва. Формирование региональных центров культуры в XII-XIII веках

Русь и Золотая Орда. Русь и Литва. Формирование региональных центров культуры в XII-XIII веках Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн Борьба Руси с иноземной агрессией. Объединение русских земель вокруг Москвы (вторая половина ХII - первая половина XVI в.)

Борьба Руси с иноземной агрессией. Объединение русских земель вокруг Москвы (вторая половина ХII - первая половина XVI в.) Какую ни возьми семью, войны увидишь горький след

Какую ни возьми семью, войны увидишь горький след День Пионерии

День Пионерии Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди Библейские сказания. (5 класс)

Библейские сказания. (5 класс) Театр имени Маяковского

Театр имени Маяковского Экономическая политика стран запада в 1970–2000-е годы

Экономическая политика стран запада в 1970–2000-е годы Библиотеки Нижнего Новгорода XVII-XVIII веков

Библиотеки Нижнего Новгорода XVII-XVIII веков Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности

Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности Донбасс в составе Украины (1991-2014)

Донбасс в составе Украины (1991-2014) Строительство социализма в СССР. Индустриализация. Коллективизация. Культурная революция

Строительство социализма в СССР. Индустриализация. Коллективизация. Культурная революция Афинская демократия при Перикле

Афинская демократия при Перикле США, от войны за независимость до гражданской войны

США, от войны за независимость до гражданской войны Духовная жизнь в 1940-1960-е годы

Духовная жизнь в 1940-1960-е годы Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда Антиправительственное движение в России в 1901-1904 гг

Антиправительственное движение в России в 1901-1904 гг