Слайд 11

Тропинин.

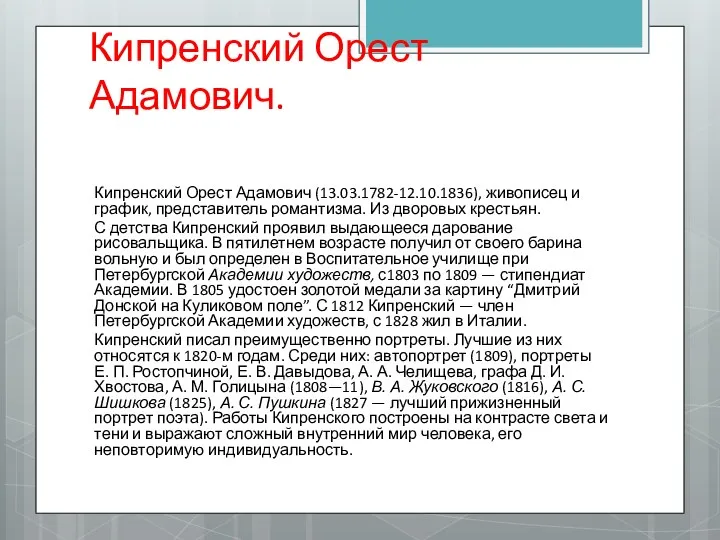

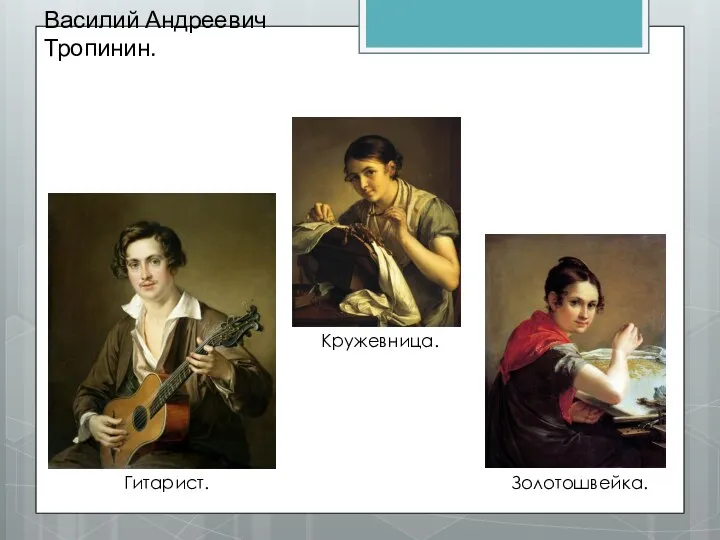

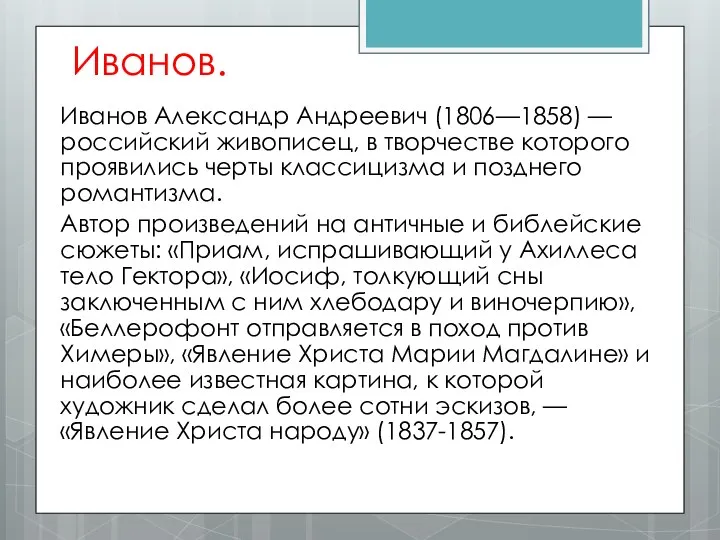

ТРОПИНИН Василий Андреевич (1776-1857), русский живописец. В портретах стремился к живой,

непринужденной характеристике человека (портрет сына, 1818; «А. С. Пушкин», 1827; автопортрет, 1846), создал тип жанрового, несколько идеализированного изображения человека из народа («Кружевница», 1823).

Тропинин Василий Андреевич (19.03.1776-3.05.1857), живописец-портретист, крепостной художник, лишь в 47 лет получивший вольную. С 1798 учился в Петербургской Академии художеств, но по капризу своего помещика С. С. Щукина был в 1804 отозван из Академии, не доучившись до положенного курса. До 1821 Тропинин жил в Малороссии, затем в Москве. Получив в 1823 свободу, Тропинин обосновался в Москве.

Тропинин усвоил наследие русских художников-портретистов к. XVIII в., что отразилось на ранних его произведениях. Портреты 1820—30-х, периода расцвета творчества Тропинина, свидетельствуют о его самостоятельной образной концепции. В них он стремится к живой, непринужденной характеристике человека. Таковы портреты сына (1818), А. С. Пушкина (1827), композитора П. П. Булахова (1827), художника К. П. Брюллова (1836), автопортрет (1846). В картинах “Кружевница”, “Золотошвейка”, “Гитарист” Тропинин создал тип жанрового, идеализированного человека из народа. Тропинин оказал значительное влияние на портретную живопись московской школы.

Рисунок, как основа изобразительного творчества

Рисунок, как основа изобразительного творчества Клод Моне в цифровом формате

Клод Моне в цифровом формате Барьеры межкультурной коммуникации

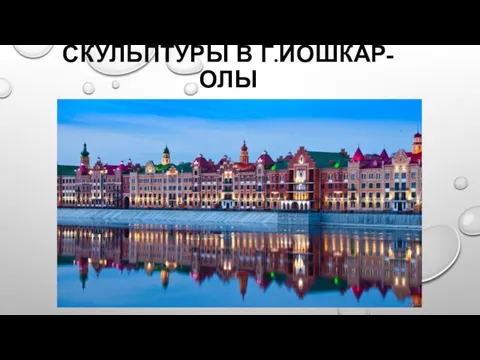

Барьеры межкультурной коммуникации Скульптуры в г. Йошкар-олы

Скульптуры в г. Йошкар-олы X Конкурс Меняющийся музей в меняющемся мире 2012-2013

X Конкурс Меняющийся музей в меняющемся мире 2012-2013 Русское прикладное искусство

Русское прикладное искусство Раскраски. Хохломская роспись

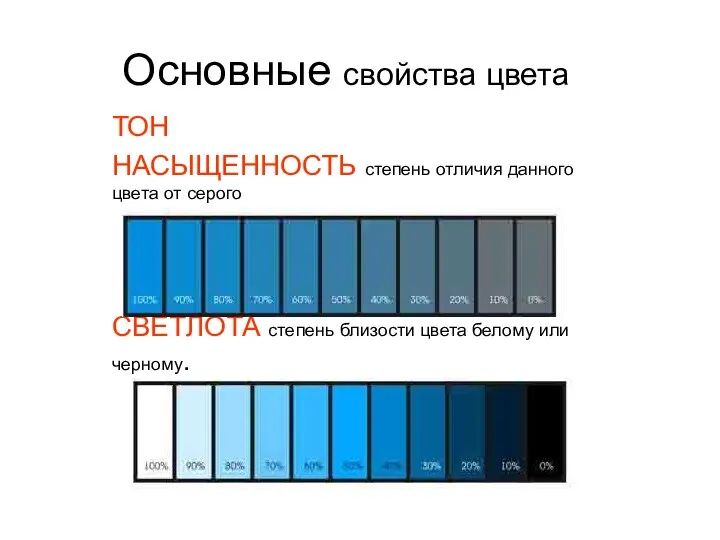

Раскраски. Хохломская роспись Основные свойства цвета. Тон, насыщенность

Основные свойства цвета. Тон, насыщенность Арт-терапия. Правополушарное рисование

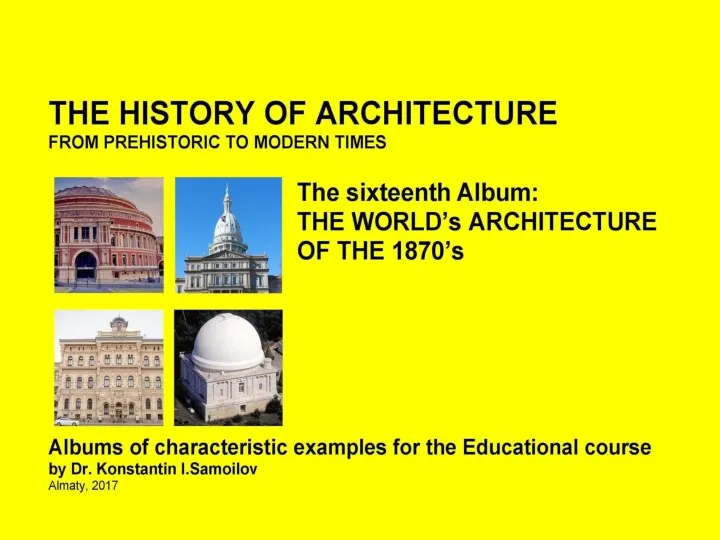

Арт-терапия. Правополушарное рисование The world’s architecture of the 1870’s

The world’s architecture of the 1870’s Современная культура: тенденции развития

Современная культура: тенденции развития К Международному дню музеев - 18 мая

К Международному дню музеев - 18 мая Русская народная кукла: обычаи и традиции

Русская народная кукла: обычаи и традиции Travlling. sightseeings in Kazakhstan and the Uk

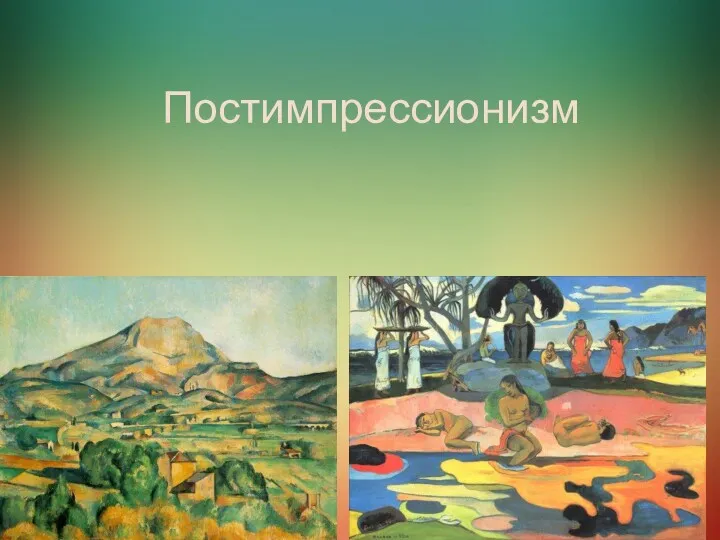

Travlling. sightseeings in Kazakhstan and the Uk Постимпрессионизм в искусстве живописи

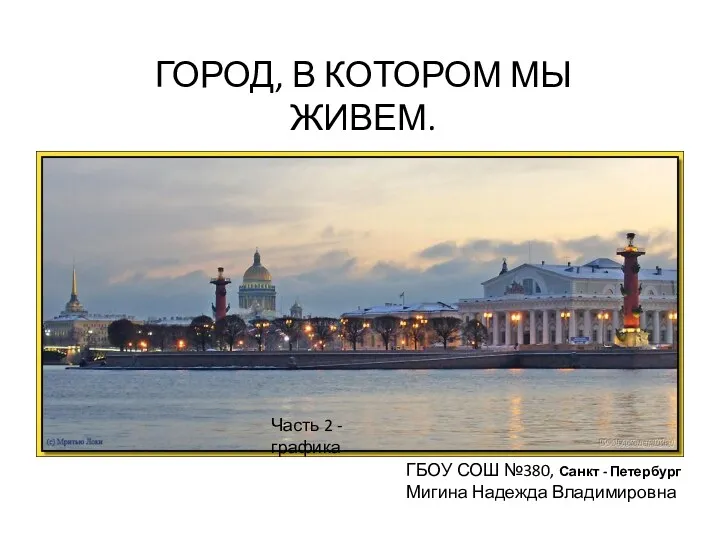

Постимпрессионизм в искусстве живописи Город, в котором мы живем. Часть 2 - графика

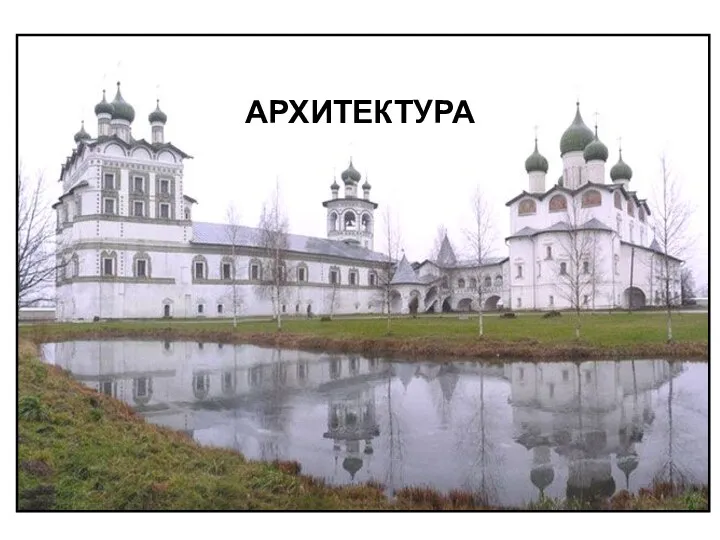

Город, в котором мы живем. Часть 2 - графика Архитектура. Определение архитектуры как вида искусства

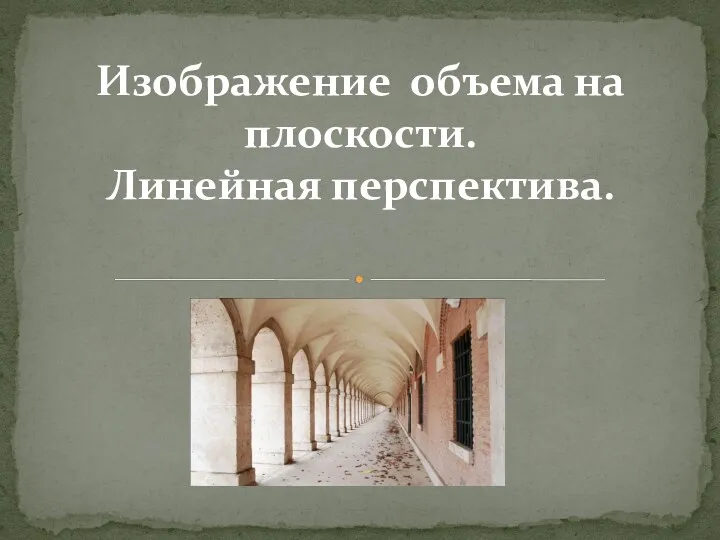

Архитектура. Определение архитектуры как вида искусства Изображение объема на плоскости. Линейная перспектива

Изображение объема на плоскости. Линейная перспектива Typisch Ukrainisch: Ukrainische traditionelle Kultur. Lwiw – die Hauptstadt der Westukraine

Typisch Ukrainisch: Ukrainische traditionelle Kultur. Lwiw – die Hauptstadt der Westukraine Крупнейшие музеи мира

Крупнейшие музеи мира Формирование у учащихся способности анализировать композиционные особенности построения произведения искусства

Формирование у учащихся способности анализировать композиционные особенности построения произведения искусства Литература и театр

Литература и театр Методы и средства распознавания образов и визуализации. Теория распознавания объектов

Методы и средства распознавания образов и визуализации. Теория распознавания объектов В дружбе народов - единство России

В дружбе народов - единство России Обереги в ваш дом

Обереги в ваш дом Виктор Михайлович Васнецов

Виктор Михайлович Васнецов Образные танцы

Образные танцы Без татарлар, туган телебез - татар теле

Без татарлар, туган телебез - татар теле