Содержание

- 2. Геморрагический нефрозонефрит, тульская лихорадка, скандинавская эпидемическая нефропатия, эпидемический нефрозонефрит, болезнь Чурилова, дальневосточная, корейская, маньчжурская, ярославская, уральская,

- 3. Этиология Возбудитель — арбовирус семейства Bunyaviridae, рода Hantavirus, включающий около 30 серотипов, 4 из которых (Hantaan,

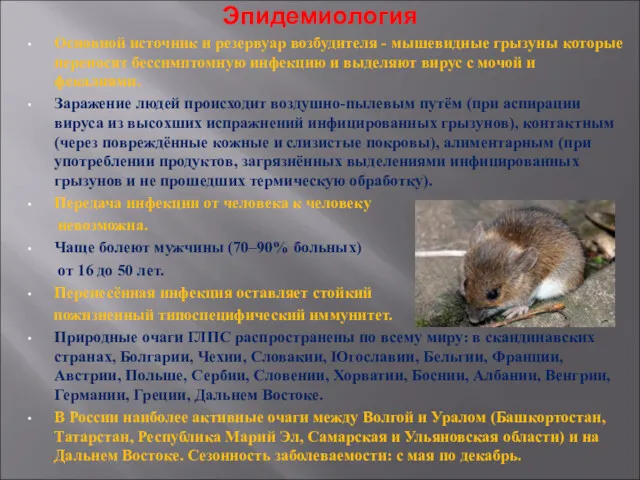

- 4. Эпидемиология Основной источник и резервуар возбудителя - мышевидные грызуны которые переносят бессимптомную инфекцию и выделяют вирус

- 5. Патогенез Выделяют несколько стадий: • Заражение. Вирус внедряется через слизистые дыхательных, пищеварительных путей, повреждённый кожный покров

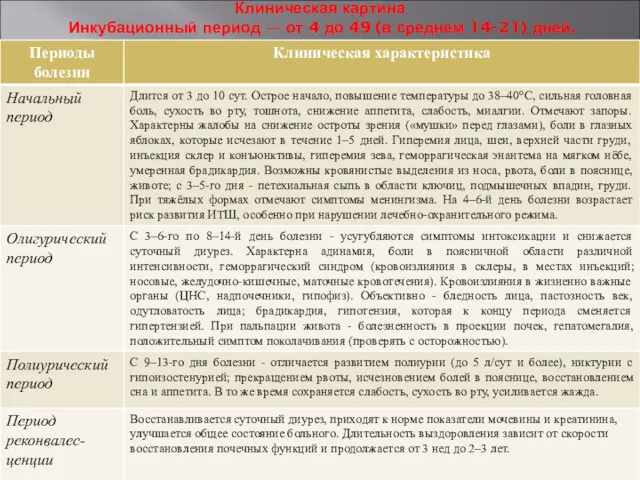

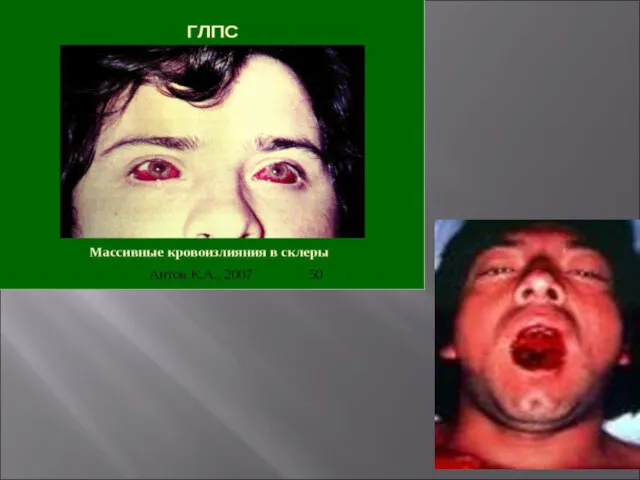

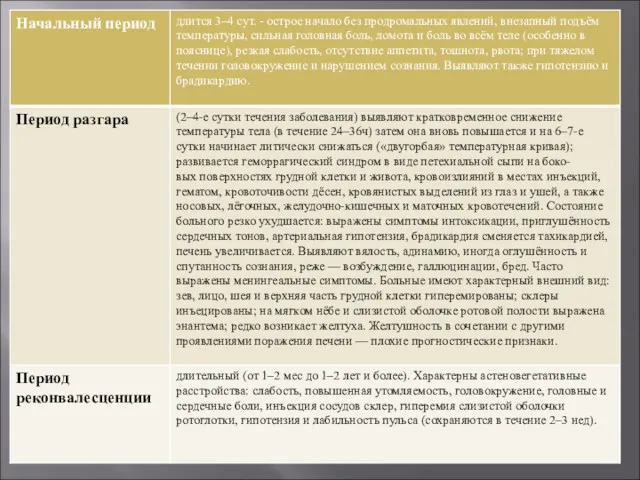

- 6. Клиническая картина Инкубационный период — от 4 до 49 (в среднем 14–21) дней.

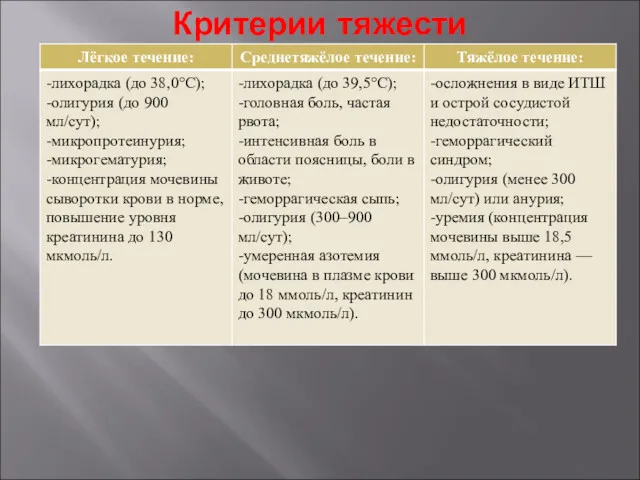

- 8. Критерии тяжести

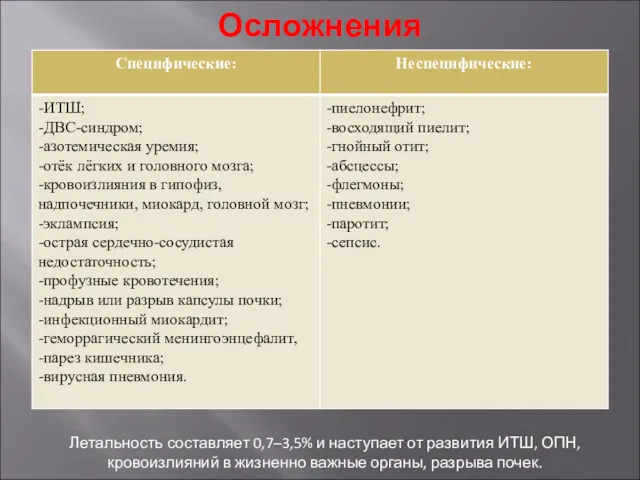

- 9. Осложнения Летальность составляет 0,7–3,5% и наступает от развития ИТШ, ОПН, кровоизлияний в жизненно важные органы, разрыва

- 10. Диагностика РНИФ: исследования проводят в парных сыворотках, взятых с интервалом 5–7 сут. Диагностически значимым считают нарастание

- 11. Лечение Соблюдение строгого постельного режима до прекращения полиурии. Полноценное дробное питание, в тёплом виде. В олигурический

- 12. Этиотропная терапия проводится в начальном периоде, в первые 3–5 дней: рибавирин - 0,2г 4 раза в

- 13. В олигурический период для борьбы с уремической интоксикацией проводят промывание желудка и кишечника 2% раствором пищевой

- 14. В полиурическом периоде проводят восполнение воды и солей - внутрь регидрон, цитраглюкосолан, минеральной воды, внутривенное введение

- 15. Правила выписки Выписку больных производят при удовлетворительном состоянии больного, нормализации диуреза, лабораторных показателей (мочевины, креатинина, гемограммы)

- 16. КОНГО-КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА

- 17. ККГЛ (геморрагическая лихорадка Крым–Конго–Хазер, среднеазиатская геморрагическая лихорадка, острый инфекционный капилляротоксикоз, Крымско-Конголезская лихорадка) — острая вирусная природно-очаговая

- 18. Этиология Возбудитель — арбовирус семейства Bunyaviridae, рода Nairovirus; сферической или эллипсоидной формы, покрыт липидосодержащей оболочкой с

- 19. Эпидемиология Основной природный резервуар возбудителя КГЛ — клещи рода Hyalomma (H. рl. plumbeum, H. scupens, H.

- 20. Патогенез После проникновения в организм человека вирус размножается в эндотелии сосудов, эпителиальных клетках печени, почек и

- 21. Клиническая картина Длительность инкубационного периода 2–14 сут (в среднем — 3–5). Классификация: Выделяют три клинические формы

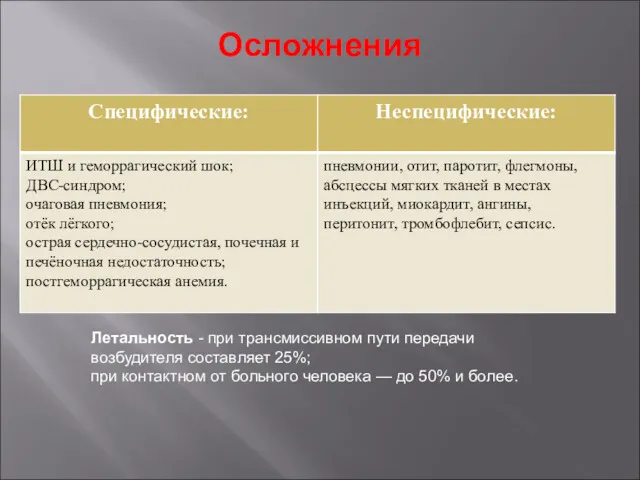

- 23. Осложнения Летальность - при трансмиссивном пути передачи возбудителя составляет 25%; при контактном от больного человека —

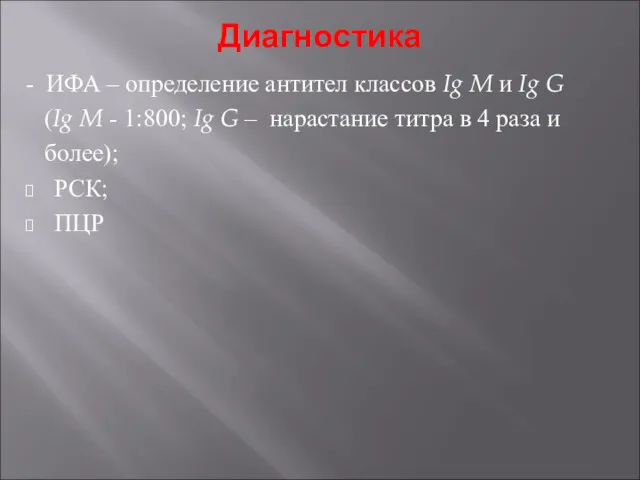

- 24. Диагностика - ИФА – определение антител классов Ig M и Ig G (Ig M - 1:800;

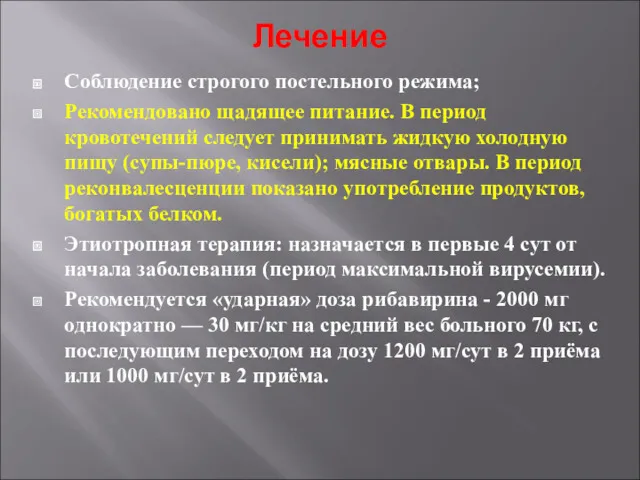

- 25. Лечение Соблюдение строгого постельного режима; Рекомендовано щадящее питание. В период кровотечений следует принимать жидкую холодную пищу

- 26. Патогенетическое лечение: Дезинтоксикационноая терапия; Профилактика ДВС-синдрома с использованием ангиопротекторов (кальция глюконат, этамзилат, рутозид), СЗП, ингибиторов протеаз;

- 27. Диспансеризация Диспансерному наблюдению подлежат все реконвалесценты КГЛ. Срок наблюдения для переболевших лёгкой формой ККГЛ — 3

- 29. Скачать презентацию

Психиатрия (от греч. psyche – душа и iatreia – лечение)

Психиатрия (от греч. psyche – душа и iatreia – лечение) Лечебные диеты. Лечебно-профилактическое питание

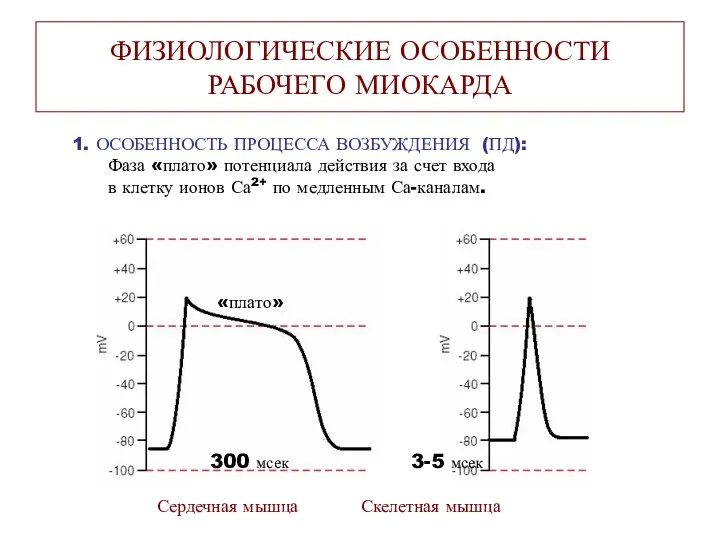

Лечебные диеты. Лечебно-профилактическое питание Физиологические особенности рабочего миокарда

Физиологические особенности рабочего миокарда Дәнекер жүйесі ауруларындын стандартты диагностикалау және емдеу тәсілдері

Дәнекер жүйесі ауруларындын стандартты диагностикалау және емдеу тәсілдері Прикус. Виды прикуса. Окклюзия. Виды окклюзии

Прикус. Виды прикуса. Окклюзия. Виды окклюзии Эпидемиологические характеристики инфекций, переносимых воздушно-капельным путем, профилактические меры в их распространении

Эпидемиологические характеристики инфекций, переносимых воздушно-капельным путем, профилактические меры в их распространении Миокардиты у детей

Миокардиты у детей Реабилитация больных хирургического профиля

Реабилитация больных хирургического профиля АИВ-инфекция және жүктілік

АИВ-инфекция және жүктілік НЭО шейки матки: клинический случай

НЭО шейки матки: клинический случай Лечебный наркоз в гинекологической практике

Лечебный наркоз в гинекологической практике Группы крови. Иммунитет. Физиология крови

Группы крови. Иммунитет. Физиология крови Массаж при повреждении костей

Массаж при повреждении костей Хромосомные болезни

Хромосомные болезни Сестринский процесс при болезнях почек

Сестринский процесс при болезнях почек Пульпиты. Классификация

Пульпиты. Классификация БСЖ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 2024

БСЖ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 2024 Медицина бойынша сұрақтар мен жауаптар

Медицина бойынша сұрақтар мен жауаптар Возможности лучевых методов в ранней диагностике рака молочной железы

Возможности лучевых методов в ранней диагностике рака молочной железы Асқазан- өңештік, рефлюкс- асқазан затының өңешке түсуі

Асқазан- өңештік, рефлюкс- асқазан затының өңешке түсуі Лоскутная операция (репаративный хирургический метод). Лекция 3

Лоскутная операция (репаративный хирургический метод). Лекция 3 Лечения переломов ключицы

Лечения переломов ключицы Лихорадки Эбола, Ласса, Марбург

Лихорадки Эбола, Ласса, Марбург Вірус віспи

Вірус віспи Қабыну.Анықтамасы.Қабынудың мәні мен биологиялық маңызы, даму заңдылықтары. Қабыну мен иммунитет. Пролифериялық қабыну

Қабыну.Анықтамасы.Қабынудың мәні мен биологиялық маңызы, даму заңдылықтары. Қабыну мен иммунитет. Пролифериялық қабыну Понятие об эпидемическим процессе Часть 2

Понятие об эпидемическим процессе Часть 2 Променева діагностика захворювань серця і судин

Променева діагностика захворювань серця і судин Бруцеллёз. Туляремия

Бруцеллёз. Туляремия