Содержание

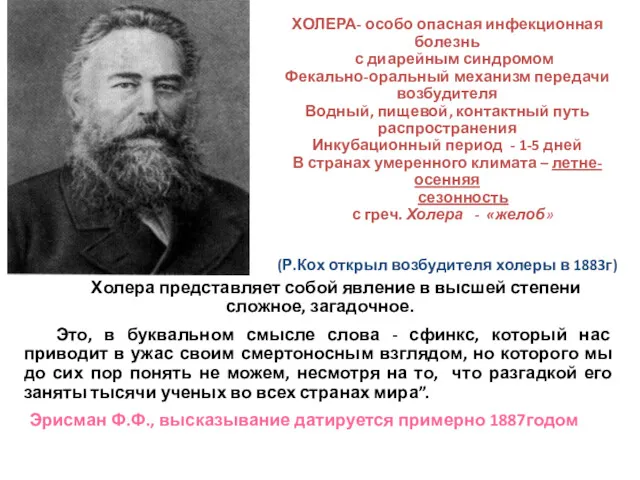

- 2. Холера на современном этапе Холера – острое инфекционное антропонозное заболевание, относящееся к группе карантинных (особо опасных),

- 3. Холера представляет собой явление в высшей степени сложное, загадочное. Это, в буквальном смысле слова - сфинкс,

- 4. Возбудитель холеры - холерные вибрионы. Это небольшая грамотрицательная палочка в форме запятой, любит тепло. Единственным источником

- 5. История Человечество на протяжении всей своей истории время от времени страдало от разрушительных вспышек холеры. Ещё

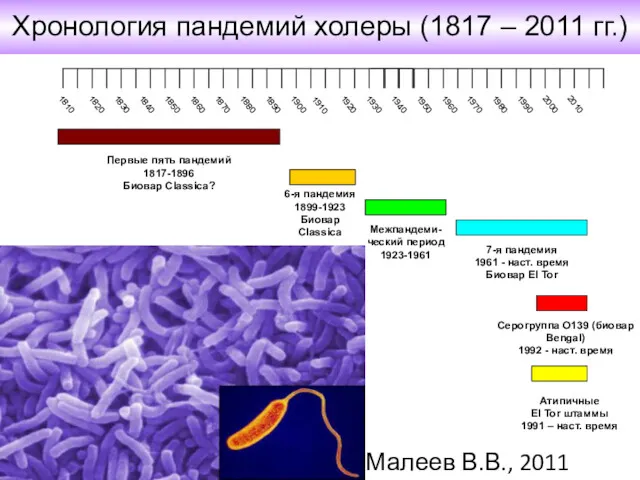

- 6. 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

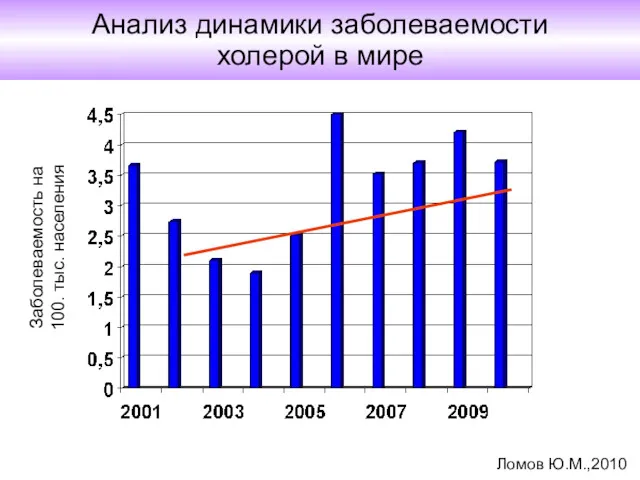

- 7. Анализ динамики заболеваемости холерой в мире Заболеваемость на 100. тыс. населения Ломов Ю.М.,2010

- 8. Численность больных и умерших от холеры в мире (2002-2006 гг.), тыс. - Больные - Умершие 2007

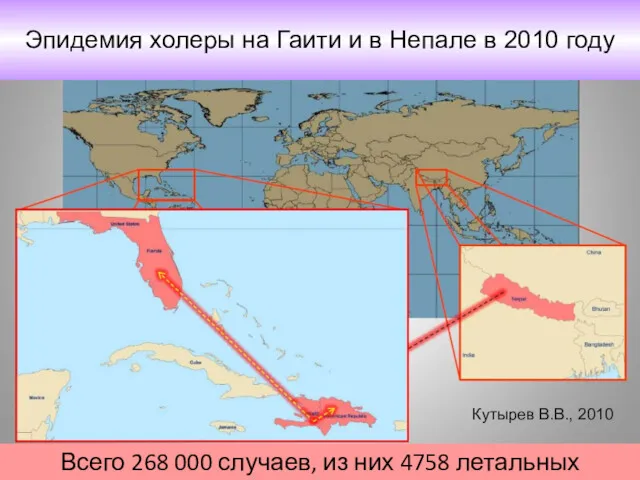

- 9. Кутырев В.В., 2010 Эпидемия холеры на Гаити и в Непале в 2010 году Всего 268 000

- 10. Кутырев В.В., 2010 Завозные случаи холеры в России в 1997-2010 гг.

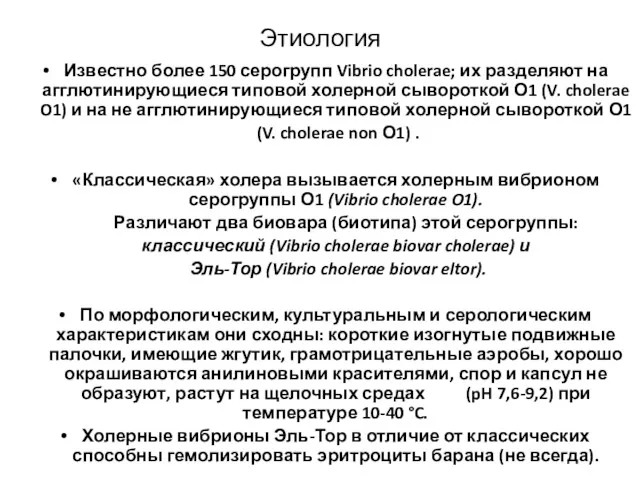

- 11. Этиология Известно более 150 серогрупп Vibrio cholerae; их разделяют на агглютинирующиеся типовой холерной сывороткой О1 (V.

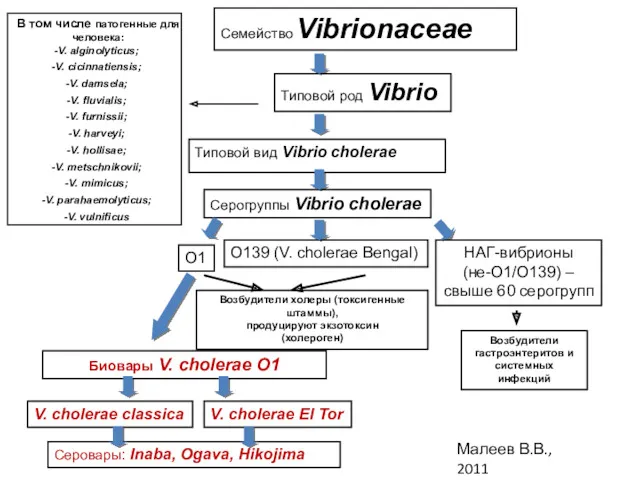

- 12. Семейство Vibrionaceae Типовой род Vibrio Типовой вид Vibrio cholerae Серогруппы Vibrio cholerae О1 О139 (V. cholerae

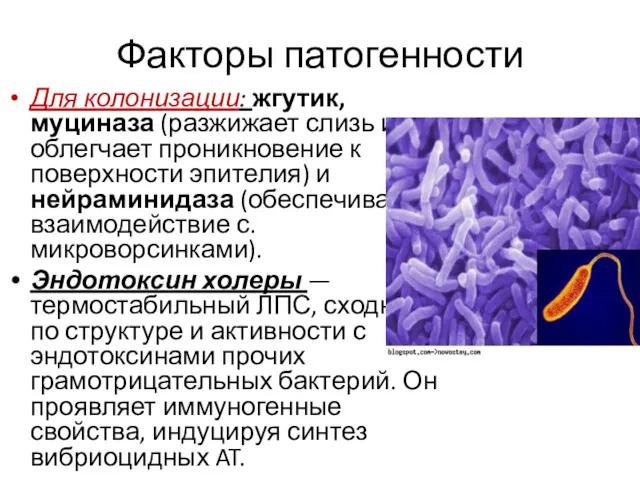

- 16. Факторы патогенности Для колонизации: жгутик, муциназа (разжижает слизь и облегчает проникновение к поверхности эпителия) и нейраминидаза

- 17. Патогенез Симптомы заболевания вызываются не самим холерным вибрионом, а продуцируемым им холерным токсином. Входными воротами инфекции

- 18. Патогенез В результате происходит активация аденилатциклазы, приводящая к повышению содержания циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) — одного из

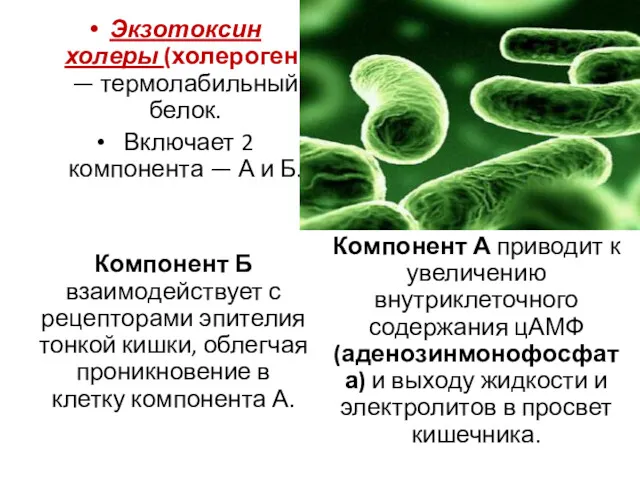

- 19. Экзотоксин холеры (холероген) — термолабильный белок. Включает 2 компонента — А и Б. Компонент Б взаимодействует

- 21. Эпидемиология Все способы передачи холеры являются вариантами фекально-орального механизма. Источником инфекции является человек — больной холерой

- 22. Во внешнюю среду холерный вибрион выделяется 4 категориями лиц, эпидемиологическое значение которых различно: больными с выраженной

- 23. Эпидемиология Инкубационный период длится от нескольких часов до 5 суток, чаще 24-48 часов. Тяжесть заболевания варьирует

- 24. Лёгкая степень При этой форме наблюдается жидкий стул и рвота, которые могут быть однократными. Обезвоживание не

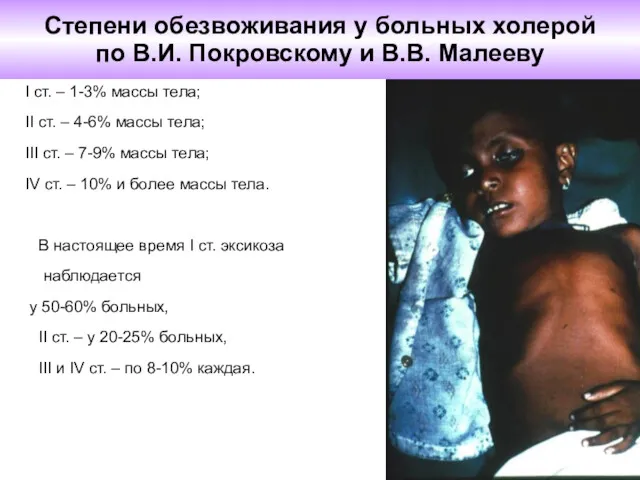

- 25. Степени обезвоживания у больных холерой по В.И. Покровскому и В.В. Малееву I ст. – 1-3% массы

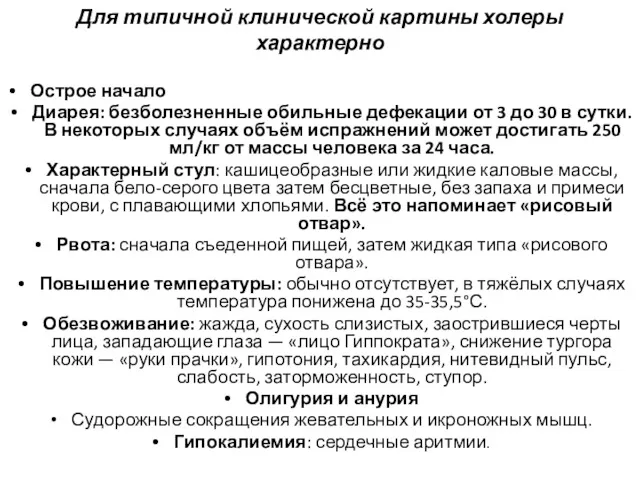

- 26. Для типичной клинической картины холеры характерно Острое начало Диарея: безболезненные обильные дефекации от 3 до 30

- 27. Дегидратационный синдром. Резкое понижение тургора кожи.

- 28. Обезвоживание IV степени при холере Малеев В.В., 2011

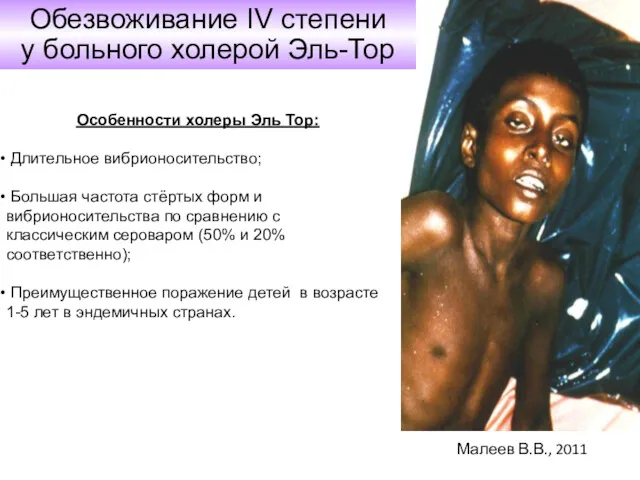

- 29. Обезвоживание IV степени у больного холерой Эль-Тор Особенности холеры Эль Тор: Длительное вибрионосительство; Большая частота стёртых

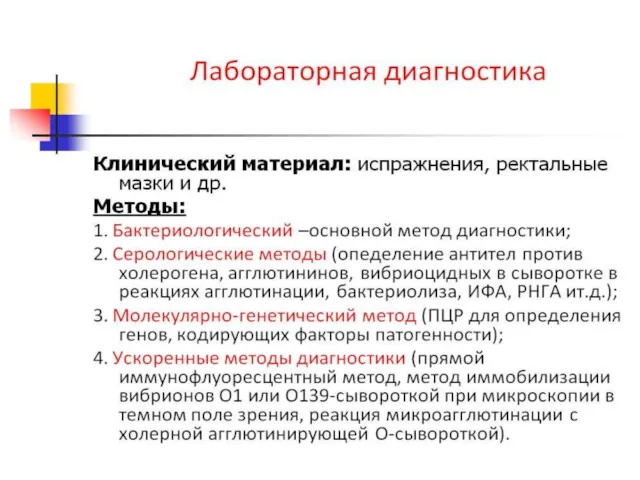

- 30. Лабораторная диагностика

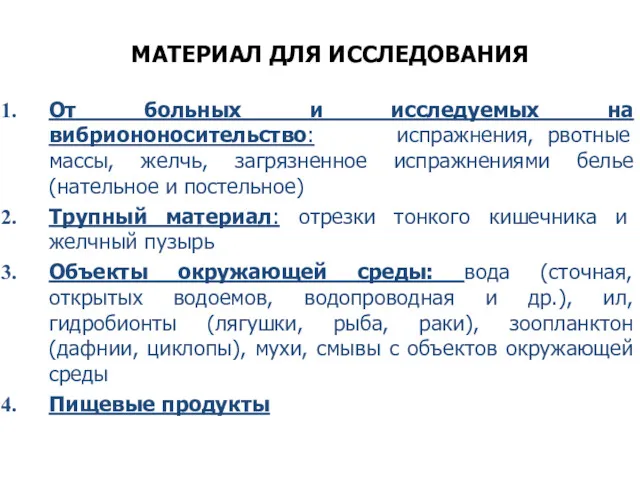

- 31. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ От больных и исследуемых на вибриононосительство: испражнения, рвотные массы, желчь, загрязненное испражнениями белье

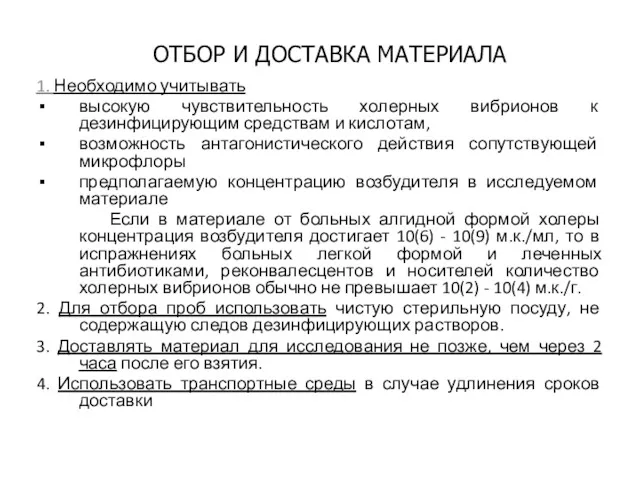

- 32. ОТБОР И ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА 1. Необходимо учитывать высокую чувствительность холерных вибрионов к дезинфицирующим средствам и кислотам,

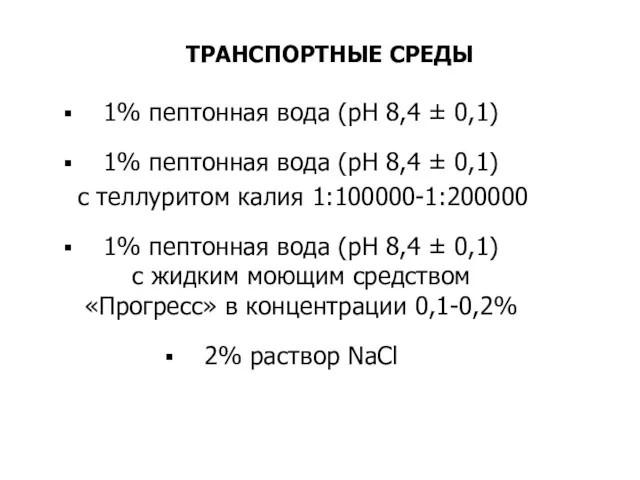

- 33. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДЫ 1% пептонная вода (рН 8,4 ± 0,1) 1% пептонная вода (рН 8,4 ± 0,1)

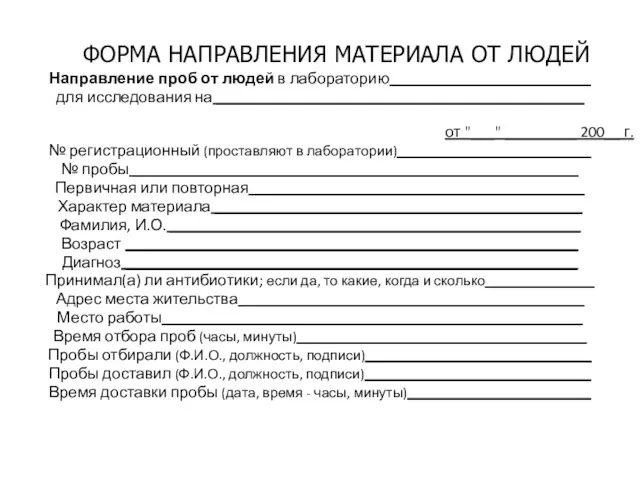

- 34. ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ Направление проб от людей в лабораторию ____________________________ для исследования на ____________________________________________________

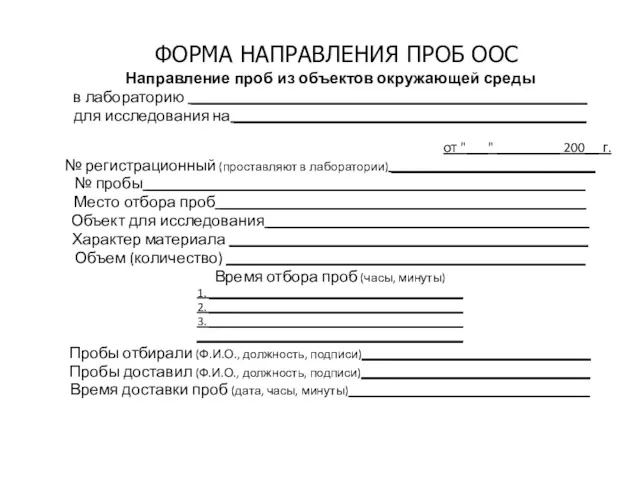

- 35. ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОБ ООС Направление проб из объектов окружающей среды в лабораторию ________________________________________________________________ для исследования на

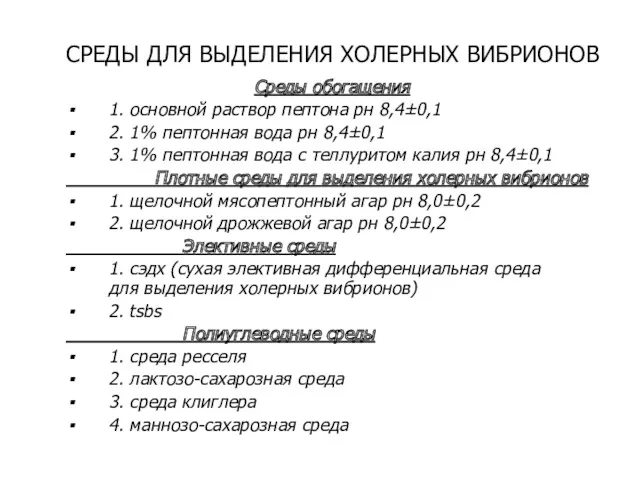

- 36. СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ Среды обогащения 1. основной раствор пептона рн 8,4±0,1 2. 1% пептонная

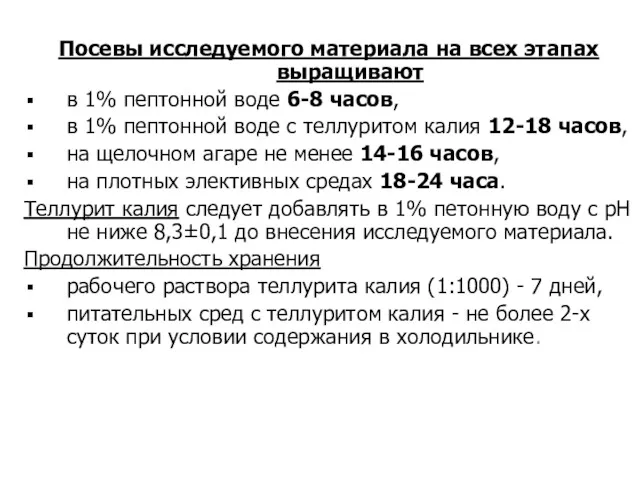

- 37. Посевы исследуемого материала на всех этапах выращивают в 1% пептонной воде 6-8 часов, в 1% пептонной

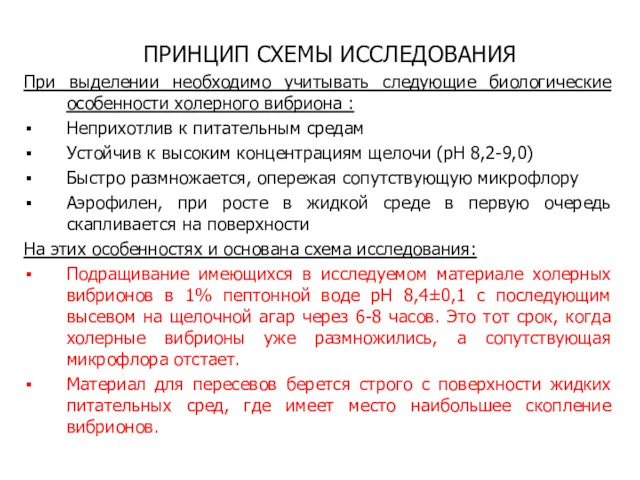

- 38. ПРИНЦИП СХЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При выделении необходимо учитывать следующие биологические особенности холерного вибриона : Неприхотлив к питательным

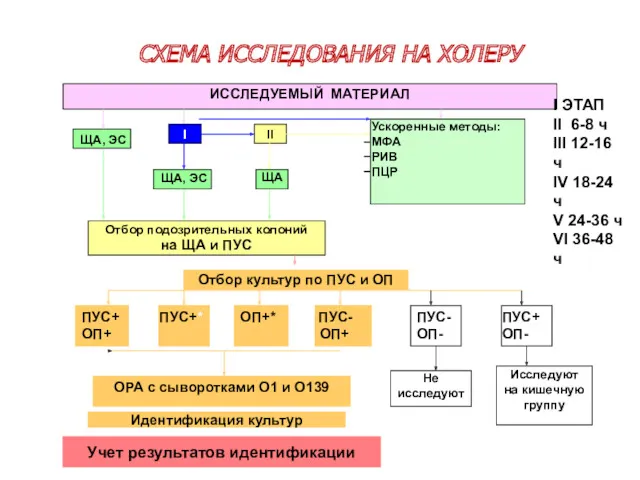

- 39. СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ НА ХОЛЕРУ ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ ЩА, ЭС I ЩА, ЭС II ЩА Ускоренные методы: МФА

- 40. I этап Испражнения, рвотные массы больных, а также содержимое кишечника, желчного пузыря и суспензию кусочков слизистой

- 41. I этап Материал, доставленный в 5 мл 1%-й пептонной воды, полностью используют для посева в 50

- 42. II этап (6-8 ч от начала исследования) С первой среды накопления делают высев на щелочной агар

- 43. IV этап (18 - 24 ч от начала исследования) Отбор подозрительных на холерный вибрион колоний в

- 44. IV этап (18 - 24 ч от начала исследования) Колонии холерных вибрионов на элективных средах TCBS

- 45. IV этап (18 - 24 ч от начала исследования) б) При отборе колоний можно использовать пробу

- 46. IV этап (18 - 24 ч от начала исследования) Положительная ориентировочная реакция агглютинации с холерной О1

- 47. V этап (24 - 36 ч от начала исследования) Отбор культур для идентификации На полиуглеводных средах

- 48. V этап (24 - 36 ч от начала исследования) Культуры, дающие характерные изменения на полиуглеводных средах

- 49. VI этап (36 - 48 ч от начала исследования) Учитывают результаты идентификации и выдают окончательный ответ

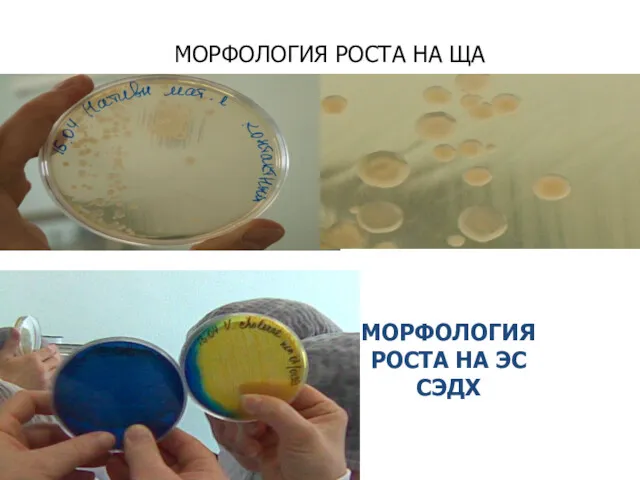

- 50. МОРФОЛОГИЯ РОСТА НА ЩА МОРФОЛОГИЯ РОСТА НА ЭС СЭДХ

- 51. Культуральные свойства На твердых средах – круглые дисковидные прозрачные S-колонии; На жидких – помутнение с образованием

- 53. Биохимические свойства Сбраживают глюкозу, сахарозу, мальтозу, маннит, лактозу (без образования газа); Ферментируют маннозу, сахарозу, арабинозу (диагностическое

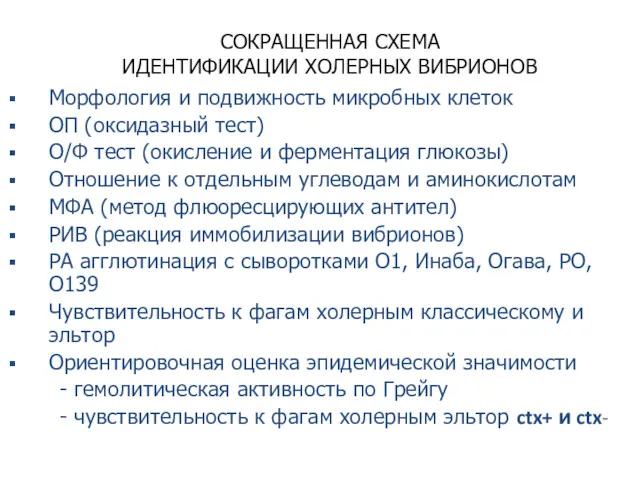

- 54. СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ Морфология и подвижность микробных клеток ОП (оксидазный тест) О/Ф тест (окисление

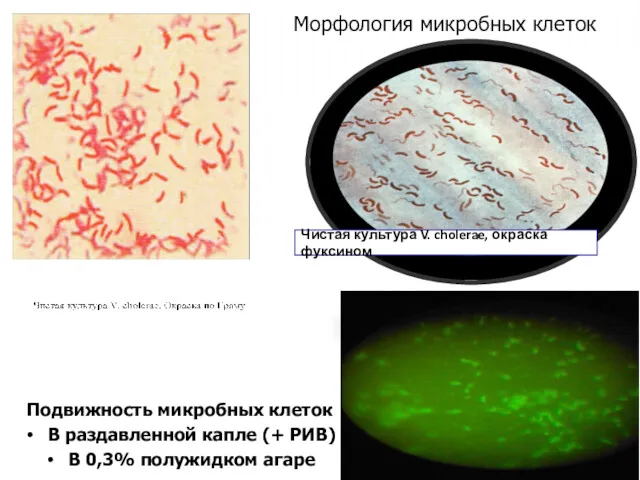

- 55. Морфология микробных клеток Подвижность микробных клеток В раздавленной капле (+ РИВ) В 0,3% полужидком агаре Чистая

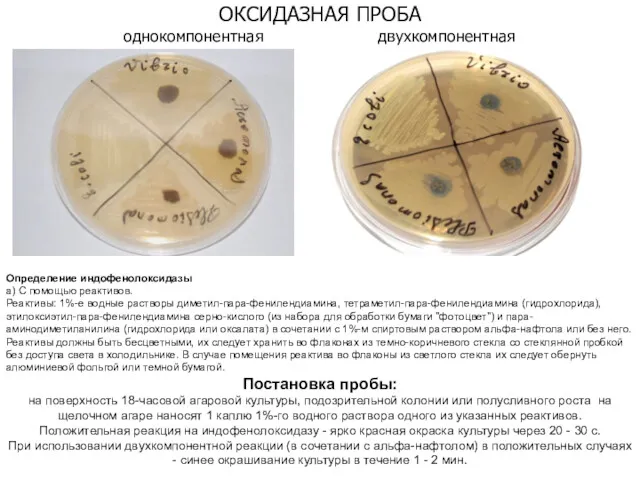

- 56. ОКСИДАЗНАЯ ПРОБА однокомпонентная двухкомпонентная Определение индофенолоксидазы а) С помощью реактивов. Реактивы: 1%-е водные растворы диметил-пара-фенилендиамина, тетраметил-пара-фенилендиамина

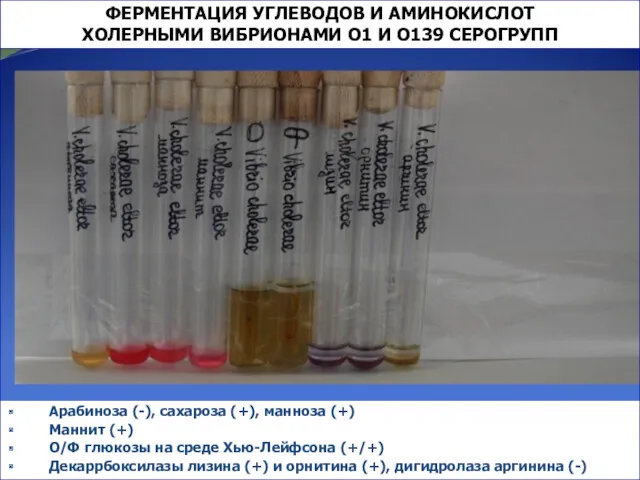

- 57. Арабиноза (-), сахароза (+), манноза (+) Маннит (+) О/Ф глюкозы на среде Хью-Лейфсона (+/+) Декаррбоксилазы лизина

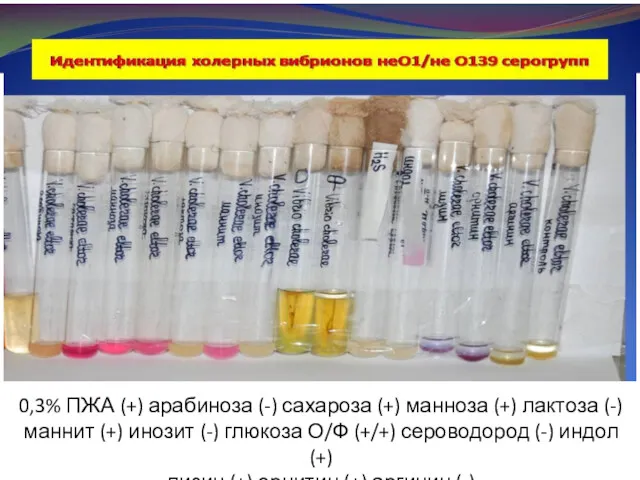

- 58. 0,3% ПЖА (+) арабиноза (-) сахароза (+) манноза (+) лактоза (-) маннит (+) инозит (-) глюкоза

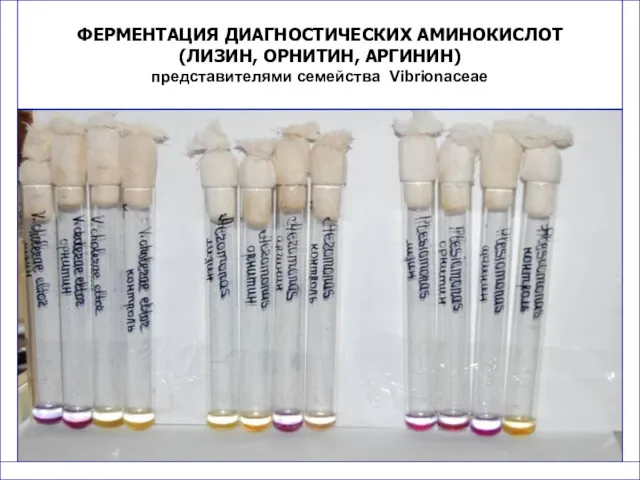

- 59. ФЕРМЕНТАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ (ЛИЗИН, ОРНИТИН, АРГИНИН) представителями семейства Vibrionaceae

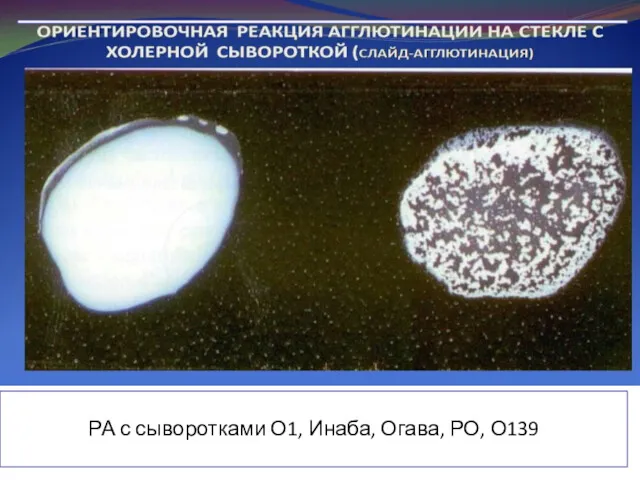

- 60. РА с сыворотками О1, Инаба, Огава, РО, О139

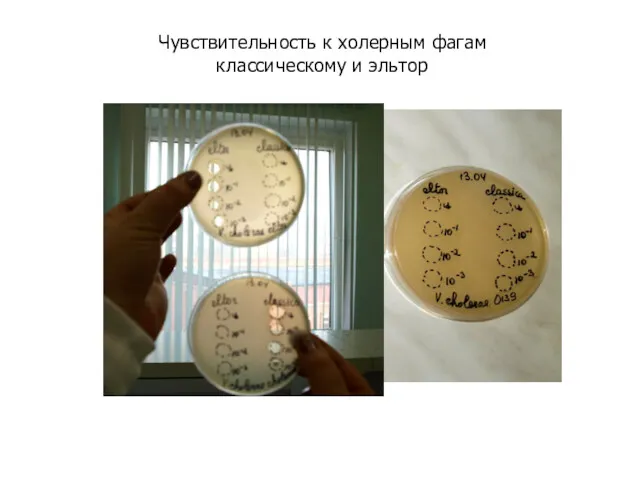

- 61. Чувствительность к холерным фагам классическому и эльтор

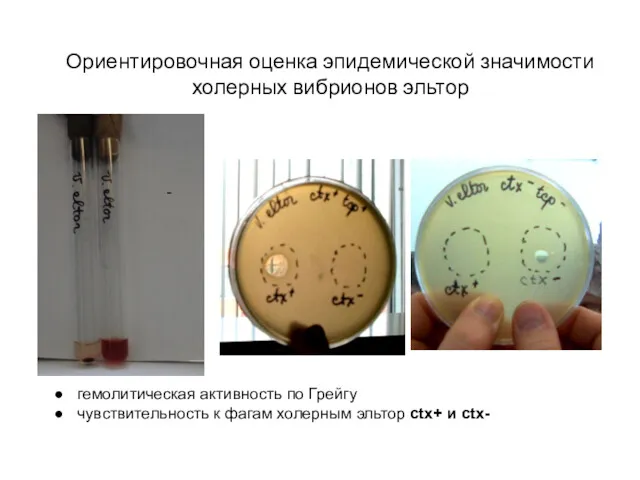

- 62. Ориентировочная оценка эпидемической значимости холерных вибрионов эльтор - гемолитическая активность по Грейгу чувствительность к фагам холерным

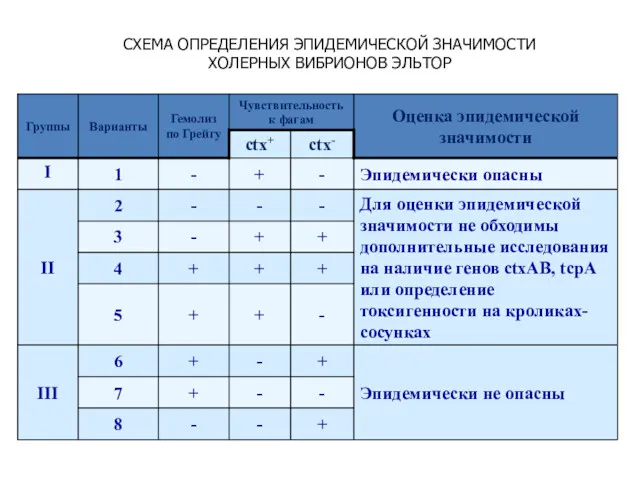

- 63. СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ ЭЛЬТОР

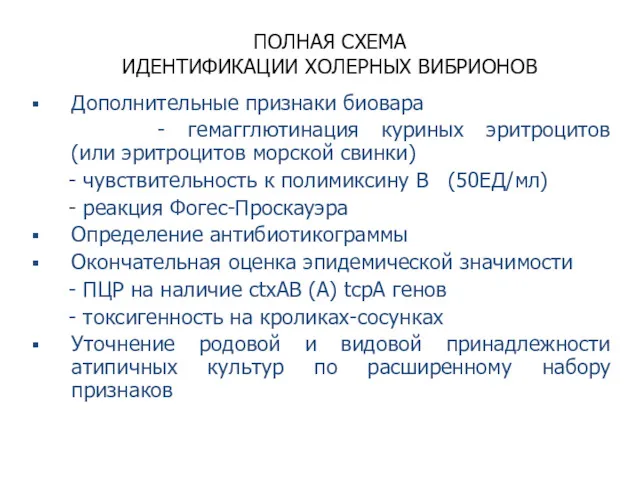

- 64. ПОЛНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ Дополнительные признаки биовара - гемагглютинация куриных эритроцитов (или эритроцитов морской свинки)

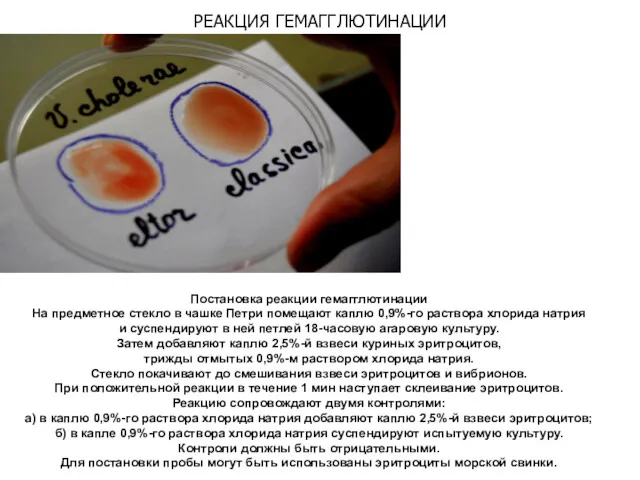

- 65. РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ Постановка реакции гемагглютинации На предметное стекло в чашке Петри помещают каплю 0,9%-го раствора хлорида

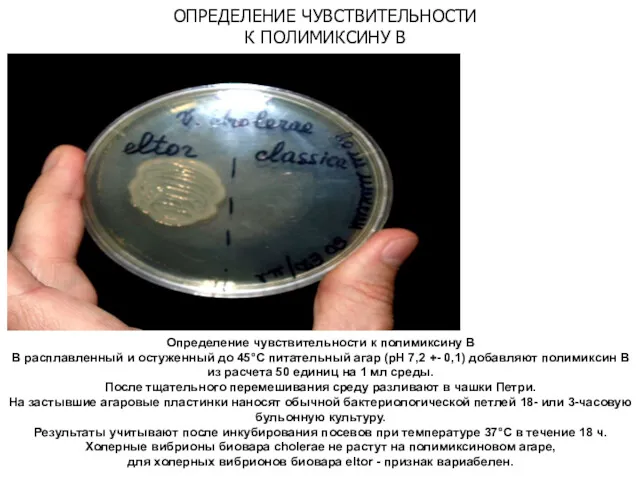

- 66. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПОЛИМИКСИНУ В Определение чувствительности к полимиксину В В расплавленный и остуженный до 45°С

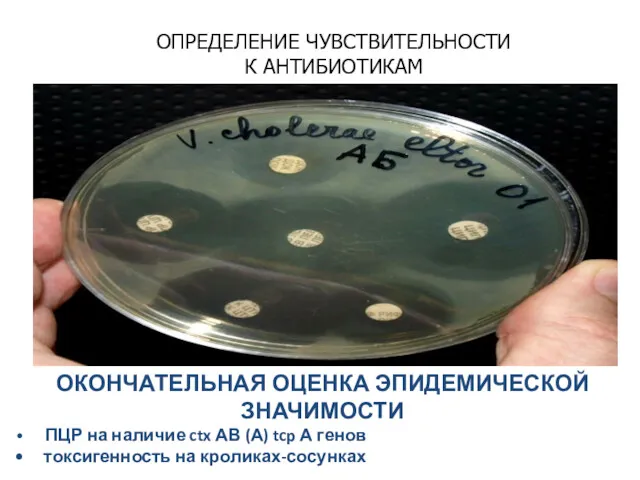

- 67. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПЦР на наличие ctx АВ (А) tcp А

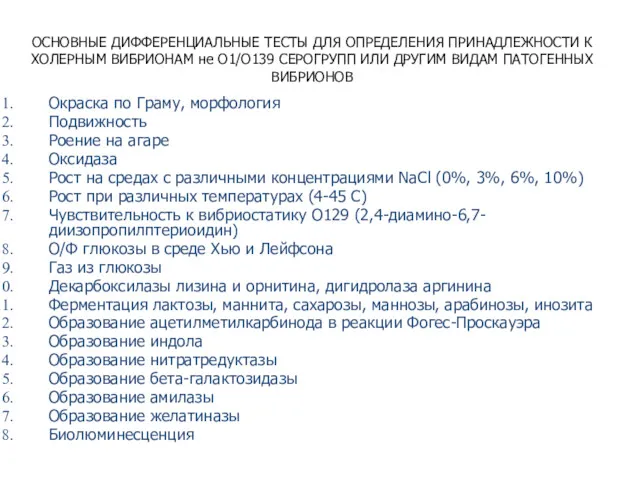

- 68. ОСНОВНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ХОЛЕРНЫМ ВИБРИОНАМ не О1/О139 СЕРОГРУПП ИЛИ ДРУГИМ ВИДАМ ПАТОГЕННЫХ

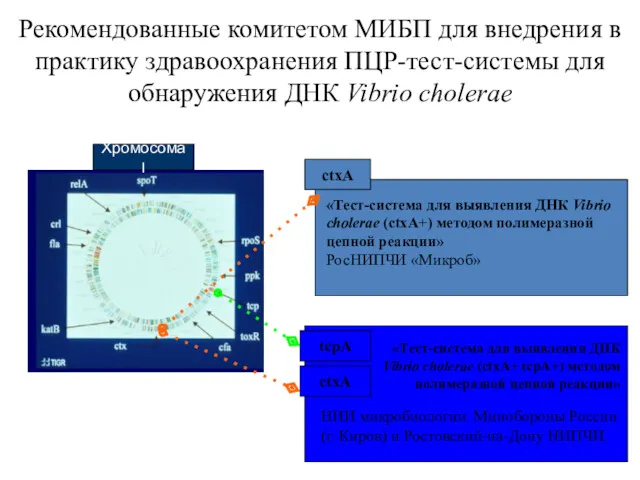

- 69. 3. Молекулярно-генетические методы: Метод молекулярного зондирования; ПЦР со специфическими праймерами. Определяется наличие генов сtxAB и tcpA.

- 70. «Тест-система для выявления ДНК Vibrio cholerae (ctxA+ tcpA+) методом полимеразной цепной реакции» НИИ микробиологии Минобороны России

- 71. Исследование объектов окружающей среды Схема анализа объектов окружающей среды отличается от схемы исследования материала от больных

- 72. Исследование объектов окружающей среды в) Гидробионты Лягушку непосредственно перед исследованием обездвиживают уколом иглы в спинной мозг

- 73. МЕТОДЫ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ Серологические методы исследования, как правило, имеют дополнительное значение, и лишь в отдельных случаях

- 74. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

- 78. Скачать презентацию

Симптомы и синдромы при хронических гепатитах и циррозах печени. Печеночная кома, диагностика и неотложная терапия

Симптомы и синдромы при хронических гепатитах и циррозах печени. Печеночная кома, диагностика и неотложная терапия Балаларда тістер жарақатының жіктелуі

Балаларда тістер жарақатының жіктелуі Тромбоз. Эмболия

Тромбоз. Эмболия Медицинское облучение - роль и место в практике радиационной безопасности

Медицинское облучение - роль и место в практике радиационной безопасности Средства, влияющие на Н-холинорецепторы. Н-холиномиметики. Ганглиоблокаторы. Миорелаксанты периферического действия (Лекция 5)

Средства, влияющие на Н-холинорецепторы. Н-холиномиметики. Ганглиоблокаторы. Миорелаксанты периферического действия (Лекция 5) Здоровьесберегающие технологии: аспекты охраны зрения детей дошкольного возраста

Здоровьесберегающие технологии: аспекты охраны зрения детей дошкольного возраста Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии. (Часть 2)

Нетрадиционные оздоровительные методики и технологии. (Часть 2) Экзогенді органикалық аурулардың негізгі клиникалық көріністері. Кеш жастағы психикалық аурулар

Экзогенді органикалық аурулардың негізгі клиникалық көріністері. Кеш жастағы психикалық аурулар Химиолучевое лечение опухолей поджелудочной железы, желчного пузыря и желчевыводящих протоков

Химиолучевое лечение опухолей поджелудочной железы, желчного пузыря и желчевыводящих протоков Дифиллоботриоз

Дифиллоботриоз СӨЖ созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі

СӨЖ созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі Жедел коронарлы синдром

Жедел коронарлы синдром Роль иммунной системы при беременности

Роль иммунной системы при беременности Луховицкая больница. Стоматологическое отделение

Луховицкая больница. Стоматологическое отделение Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца Сапонины. Строение сапонинов

Сапонины. Строение сапонинов Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника

Лучевая диагностика заболеваний и повреждений позвоночника Патология мочевыделительной системы

Патология мочевыделительной системы Гонорея. Трихомониаз. Негонококковые уретриты у мужчин. ВИЧ-инфекция

Гонорея. Трихомониаз. Негонококковые уретриты у мужчин. ВИЧ-инфекция Юридические аспекты медицинской деятельности

Юридические аспекты медицинской деятельности Полиомиелит. Ландштейнер

Полиомиелит. Ландштейнер Местное лечение заболеваний пародонта

Местное лечение заболеваний пародонта Рвотные и противорвотные средства

Рвотные и противорвотные средства Загальні основи фізичної реабілітації. ЛФК, як основний засіб фізичної реабілітації. (Лекція 3)

Загальні основи фізичної реабілітації. ЛФК, як основний засіб фізичної реабілітації. (Лекція 3) Травматические поражения. Лейкоплакия

Травматические поражения. Лейкоплакия Современные подходы к диагностике заболеваний нервной системы у детей

Современные подходы к диагностике заболеваний нервной системы у детей Технология симуляционного обучения сердечно-легочной реанимации

Технология симуляционного обучения сердечно-легочной реанимации наследственные заболевания

наследственные заболевания